海宁市优质茧生产基地建设的思考

孙海燕,陈伟国,戴建忠,林蔚红,钱秋杰,张 芬

(海宁市蚕桑技术服务站,浙江 海宁 314400)

海宁市蚕桑产业历史悠久,《海宁市志》记载有东汉献帝建安八年(公元203年)“劝督农桑”,在唐代海宁蚕丝已经作为贡品之一,南宋建都临安(今杭州),推动了海宁蚕桑丝绸业的快速发展。鸦片战争以后,生丝外销出口增加,农户育蚕收茧后大多缫丝出售,城镇出现了缫丝工厂,促进了产业的发展。建国后,蚕茧一直是海宁农业的拳头产品,是农民的主要收入来源,其经济收入在全市农业经济收入中名列第二位;蚕桑产业受到了各级政府的重视,出台了一系列扶持政策。上世纪70年代,随着养蚕技术的普及和提高,全市年均产茧6846.8 t,名列浙江省第三位。上世纪80年代,随着农村家庭联产承包责任制的实行,海宁蚕茧产量登上新的台阶;1985年蚕茧总产首次突破万吨大关,达10859 t。1992年饲养蚕种53.05万张,居历史之最,产茧16082 t,创20世纪新高。进入21世纪后,在茧价短暂走高的刺激下,2001年全市产茧量达18007 t,创历史新高。随着农业产业结构调整的不断深化,高效种养业的不断崛起,加上茧丝市场行情的持续低迷,海宁市蚕桑产业进入了快速萎缩期;同时,二、三产业迅速发展,大量农村劳动力向务工经商转移,导致全市蚕桑产业规模急剧萎缩。2017年,全市桑园面积3814 hm2,比2000年减少46.47%;养蚕农户2.43万户,比2000年减少76.11%;饲养蚕种6.4万张,比2000年减少84.08%;蚕茧总产3336 t,比2000年减少78.48%;蚕种饲养量创有统计以来新低。

海宁市蚕桑产业虽然面临萎缩、减产等实际问题,但从浙江省来看,海宁蚕桑产业依然面广量大,年产茧量位居全省前列,而且海宁从桑苗繁育、蚕种生产、种桑养蚕,到缫丝、织绸、真丝服装加工有着完整的产业链。因此,如何稳定、发展、传承海宁的蚕桑产业,是我们蚕桑人面临的新课题。目前,全国各个蚕桑主产区都在建设优质茧生产基地,用工业化理念谋划蚕桑产业的发展。浙江省人民政府办公厅也颁布了《关于推进丝绸产业传承发展的指导意见》(浙政办发﹝2015﹞114号),要求积极推进省内丝绸原料基地规模化、标准化、优质化、高效化发展。笔者通过对全国典型的优质茧生产基地建设模式的分析和借鉴,提出海宁市优质茧生产基地建设的设想和建议。

1 国内主要优质茧生产基地建设模式

1.1 江苏“海安模式”和“富安模式”

江苏作为我国栽桑养蚕的传统地区,和浙江有着相似的自然环境。多年来,在生产技术体系建设上,形成了一套实用高效的蚕桑生产技术规程;在蚕桑产业化建设上,形成了以龙头企业带动和合作社为纽带的产业组织结构;使得江苏的茧丝品质居全国前列。目前,江苏的“海安模式”和“富安模式”是具有代表性的优质茧生产基地建设模式。

“海安模式”是以鑫缘茧丝绸集团股份有限公司为投资主体,集中流转土地,新建专业化蚕业家庭农场,配套高标准的桑园、小蚕室和大蚕室等设施,由农户承包经营。2015年初,成立了占地面积3.75 hm2的“热鑫”蚕业家庭农场,年养蚕规模达到220张蚕种以上,以先进的种、养、管理技术,达到经济效益的最大化。2015年,鑫缘集团投资2100万元,在海安县新建11家蚕业家庭农场,流转土地70 hm2,建造小蚕共育室1500 m2,大蚕室16128 m2。通过“龙头企业+专业农场”的模式,培育了蚕桑规模生产主体,实现了桑园的集约化经营,使用先进的蚕桑机械设备、信息技术和生产技术,开展标准化生产。充分发挥了海安县蚕桑生产资源优势,起到了良好的示范带动效应。

“富安模式”是由江苏富安茧丝绸股份有限公司牵头发起,于1998年成立了全国最早的蚕农合作社,通过工业反哺农业,对合作社社员实行“二次分配”,将公司与蚕农结成“利益共享、风险共担”的紧密型联合体,从而发展成“公司+合作社+基地+农户”的产业组织形式。富安公司是农业产业化国家重点龙头企业,年销售额5.54亿元,利税5060万元,累计补贴农户1.3亿元。

1.2 四川绵阳“涪城模式”

“涪城模式”是四川绵阳天虹丝绸有限责任公司在涪城区组织生产优质蚕茧的生产经营模式。2013年,天虹公司成片流转土地经营权,统一建立高标准桑园和配套养蚕大棚等设施,返包给有意从事种桑养蚕的农户。公司给予返包户相应的优惠措施,一是,免去返包户前两年的土地流转承包费,三年后每年按土地流转费的20%扶持相关物资;二是,对返包1.33 hm2以上的养蚕农户可以无偿使用配套养蚕大棚,免费提供桑园管理机具;三是,对所有返包户生产的鲜茧实行35元/kg的最低保护价。到2016年底,先后培育0.33 hm2以上的农户500余户,其中返包1.33 hm2以上的专业大户220户。

1.3 云南“保山模式”

云南保山利根丝绸有限公司成立于2001年,是全国最早实施“东桑西移”和“浙桑入滇”的企业。2002年,由国家茧丝办主办的全国“东桑西移”优质蚕茧基地建设会议在云南保山召开,会议考察了基地现场,首次提出了“保山模式”。采取“公司+基地+农户”的蚕桑产业化生产经营模式,由公司集中流转土地,统一规划布局,建设现代化蚕业示范园区,以1.33~15 hm2不等的面积,返包给农户自主经营,带动全市蚕桑产业发展。公司与蚕农签订蚕茧生产收购合同,风险共担,利益均沾,共同发展。具体措施上,一是,实施蚕茧收购保护价,切实保护农民利益;二是,无偿扶持资金+贴息贷款,缓解农户发展产业初期的资金困难;三是,由政府部门和公司共同建立管理机构和蚕桑技术指导网络;四是,统一开展技术培训和种桑养蚕设施建设;五是,新建技术培训中心、蚕种催青室、蚕茧收烘站配套设施。2006年被国家商务部列为“国家级蚕桑基地”。2008年,公司被命名为“家国扶贫龙头企业”、“农业产业化国家重点龙头企业”。到2014年,公司在保山市发展蚕桑基地13333.33 hm2,有1.5万户余人参与栽桑养蚕,中等桑园产值达到3000元/667 m2,高产桑园产值超5000元/667 m2,全年蚕农户均收入达6500元。蚕桑收入已成为蚕区农民的主要收入来源。

2 海宁市蚕桑产业现状

2.1 全市蚕桑生产规模持续萎缩

蚕桑产业作为海宁市传统农业产业之一,养蚕历史悠久,面积广、比重大,年产茧量居全省第二,又是全国最主要的嫁接桑苗产区之一。但随着水果、苗木、花卉、特种养殖等高效农业的兴起和茧丝市场行情的持续低迷,种桑养蚕比较效益日趋下降。从图1可以看出,2012年~2017年期间全市蚕种饲养量和蚕茧产量连年下降,2017年较2012年减养和减产都在50%以上。

图1 2012年~2017年海宁市蚕桑生产趋势

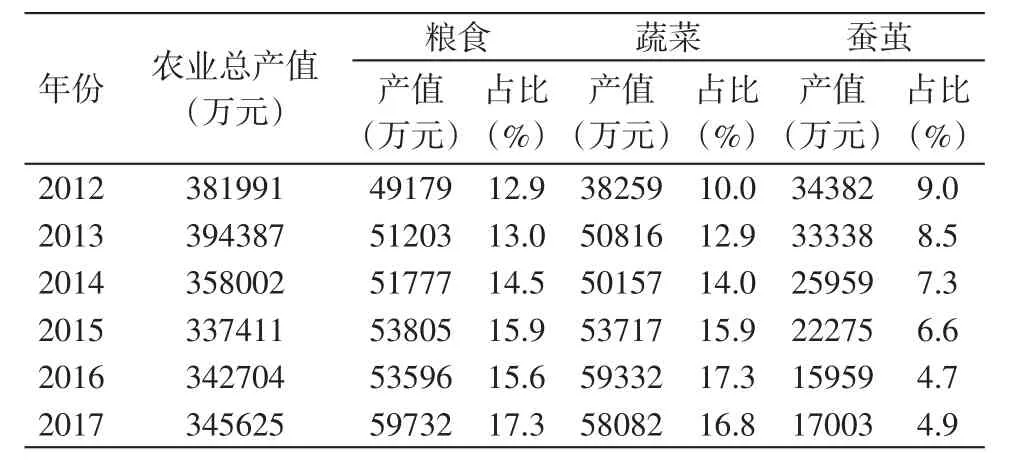

蚕桑和粮食、蔬菜是海宁农业的三大支柱产业,曾经为海宁的农业经济发展作出了巨大的贡献,但从表1可以看出近年来粮食和蔬菜产值连年上升,比重逐年提高,相反蚕桑产业却大幅下降,从2012年的蚕茧产值3.4亿元下降到2017年的1.6亿,比重也同比下降4.1个百分点。同时,随着工业经济和第三产业的快速发展,使农民劳动工值和务工收入比例不断提高,导致全市蚕桑产业规模总量急剧减少,呈快速萎缩态势。

表1 2012年~2017年海宁市三大农业产业产值

2.2 全市蚕茧产区更加集中

2003年,海宁市完成乡镇行政区划调整,合并为8个镇4个街道。从表2可以看出,2017年与2003年相比,各镇(街道)蚕种饲养量和蚕茧产量均大幅减少,全市蚕种饲养量减幅76.73%,蚕茧产量减幅69.83%。但各镇(街道)的减幅差异极大,周王庙镇和盐官镇的减幅低于全市平均水平,与这两个镇利用嫁接桑苗饲养中秋和晚秋蚕有关。

表2 2017年与2003年海宁市各镇(街道)蚕桑生产对比

按蚕种饲养量,全市蚕桑生产区域分为三种类型。海洲、海昌、硖石3个街道和许村镇为零星产区,年饲养蚕种均在1000张以下,仅占全市的0.57%,比2003年下降6.78个百分点;马桥街道、黄湾镇、斜桥镇为一般产区,年饲养蚕种均在5000张以下,占全市的9.35%,比2003年下降10.01个百分点;长安、丁桥、袁花、盐官和周王庙5个镇为重点产区,占全市的90.08%,比2003年提高16.78个百分点;其中周王庙镇占全市的41.30%,比2003年提高了20.58个百分点。可见基数越低的区域衰退越快,从而使全市蚕茧产区更加集中。

3 海宁市蚕桑产业面临的主要问题

3.1 生产规模小,缺乏产业组织支撑

目前,海宁市蚕桑生产依旧延续一家一户的传统生产方式,户均生产规模小,在家庭经济收入中的占比低,仅仅是家庭的附带副业,导致现代农业理念和先进机械器具无法介入,蚕桑产业无法向规模化、专业化方向发展,难以形成规模效益。小农生产与经营往往表现为过分的盲目和利己,在无序的市场环境下,加剧了“毛脚茧”泛滥,极大的影响了海宁蚕茧的质量和声誉。以家庭为单位的生产方式,掌握市场信息能力较差,难以取得茧价谈判地位,又处于整个茧丝绸产业链前端,始终承受茧丝绸市场行情波动的冲击,久而久之,越来越多的蚕农逐渐放弃种桑养蚕。

3.2 从业人员年龄大,文化程度低

根据2016年海宁市对262户养蚕农户调查,养蚕人员平均年龄60.39岁,其中50岁以上的占86.43%,40~49岁的占10.02%,而40岁以下的青壮年仅为3.55%。可见,海宁市蚕桑产业从业人员老龄化现象十分严重。而且262户养蚕农户中养蚕人员的受教育程度普遍偏低,主要集中在小学和初中,这2类人员所占比例高达86.64%,具有大专以上高等教育学历的只有2.50%。因此,从业人员老龄化加受教育程度偏低导致新技术、新品种和新设施无法全面推广接受,也不利于产业的专业化、合作化生产的发展。

3.3 劳动效率低,相对效益差

蚕桑产业既为种植业,又为养殖业,生产期间用工量大而集中,是典型的劳动密集型产业,生产全过程需要手工操作,劳动效率低。与水稻种植业相比在装备技术上存在明显差距,耕作机、插秧机和收割机的出现有效的解决了水稻种植的“三弯腰”模式。而且,海宁作为沿海经济发达地区,全市农民家庭经济收入结构发生了很大变化,第一产业经营纯收入占农村常住居民年人均可支配收入的比例已从2000年的19.0%,下降到2015年的5.9%。农业已成为绝大多数农民家庭的附带产业,更不要说劳动密集型的蚕桑产业了,经济功能已经弱化,在国民经济中相对比重已微乎其微。

3.4 蚕茧销售体系紊乱,茧质把控不严

海宁蚕茧投售渠道有3种,分别是茧站、茧贩子和合作社,从调查问卷情况来看,投售给茧站的占68.3%,投售给茧贩子的占22.4%,投售给合作社的只占9.3%。虽然蚕茧的销售主渠道依然是茧站,但茧贩子的出现,拉开了蚕茧抢夺战的序幕,为了瓜分市场份额,不以蚕茧质量为定价标准,扰乱市场次序。优质优价机制尚未完善,影响了蚕农提高茧质的积极性和自觉性。

4 建设优质茧生产基地的建议和措施

在新形势下,浙江省对蚕桑产业的定位发生了变化,从原来的十大农业主导产业之一,变为历史经典产业。海宁市作为全省重点蚕区,应利用蚕桑茧丝绸的良好基础和传统优势,走差异化产业发展之路,以优质茧基地为抓手,打造精品蚕业。要切实加强领导,制订扶持政策,保持蚕桑特色优势地位,坚持走优质茧之路,以提高质量找生存空间,积极推进高品质蚕茧基地建设。

4.1 加大政策扶持力度,培育新主体

随着美丽乡村建设的不断推进,各级政府出台了发展家庭农场的扶持政策,但蚕桑专业家庭农场建设要求有别于其他单纯的种植业和养殖业,不完全适用现行的扶持政策。一是,要推动桑园地流转,集聚和优化种植布局,为蚕桑专业家庭农场创造条件;二是,养蚕设施用地倾斜政策,规模化家庭农场需要建造大面积蚕室及附属用房,而现行农业设施用地政策是一个主要瓶颈;三是,蚕桑机械尚在研发试用,已经列入中央和省级农机补贴目录的产品极少,对于生产上有需要的新机具可由地方财政采取灵活的补助办法。总之,通过细化的、接地气的扶持措施,引导和支持社会资本发展专业化蚕桑业,逐步培育新型农业主体,提高蚕桑生产的比较效益。

4.2 龙头企业联基地,实现互惠共赢

从国内较有影响力的优质蚕茧基地典型看,几乎都是以蚕茧经营和缫丝加工企业为龙头,发挥其资本、管理、市场信息等方面的优势。因此,海宁市建设优质茧基地少不了像凯喜雅、万事利等茧丝绸龙头名企积极介入,通过直接或间接参与基地建设,又或者入股控股形式整合资本运作,建立起“龙头企业+示范基地+家庭农场”的利益共同体,与蚕农建立稳定的利益关系,以防止茧丝行情低潮时给企业和基地带来的波动,实现企业和基地的共同发展。

4.3 加快新技术应用,提高现代化水平

建设优质茧基地,硬件是基础,桑蚕产业的新品种、新机具、新技术和新理念的合理应用是关键。优质茧基地建设要以科技为先导,积极发挥国家蚕桑产业技术体系、省蚕桑产业技术团队等科研平台,加快新蚕桑品种、新型种养技术、先进机械设施的装备应用,改变传统的蚕桑生产方式,为优质茧基地建设提供技术保障。桑园建设要坚持合理布局,围绕高产目标,选择优良桑品种,同时有利于机械操作,降低劳动强度。与省农科院蚕桑研究所密切合作,选用抗病性好、出丝率高、能缫制高品位生丝的家蚕品种。

4.4 依托美丽乡村建设,探索综合效益新途径

海宁市美丽乡村建设已迈上了新台阶,周王庙镇云龙村以蚕桑丝织文化为主要内容的特色乡村旅游也开展的如火如荼。海宁的蚕桑丝绸文化底蕴深厚,有可挖掘利用的历史文化价值丰富。优质茧生产基地如果能够结合当前开展的美丽乡村建设,发展以蚕桑民俗体验、丝织技艺展示、家蚕饲养示范和果桑采摘等乡村休闲旅游项目,可以给基地带来新的经济增长点。在抓好优质蚕茧生产的同时,充分利用桑园和养蚕设施,发展桑园养鸡、套种蔬菜等方式增加基地的综合经济效益。