经验积累与方法内化

——一般三角形面积公式探索

□汪 杰

【课前思考】

“一般三角形的面积”一课,在面积公式推导序列中处于承前启后的地位。在本课教学之前学生学习了直角三角形的面积公式,在本课教学之后将继续探究其他平面图形的面积公式,需要学生具备比较熟练的图形转化技能,积累相应的公式推导经验。而这些经验与方法的储备,都需要借助本课中“图形转化”与“公式推导”两项活动来进行。围绕这两项活动,笔者重点思考了以下两方面问题。

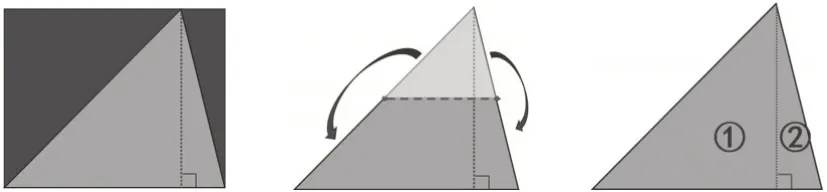

1.图形转化方法有几种?按照学生现有的认知基础,一般会出现三种方法。第一种是“倍拼法”,即将三角形沿高线分割成两个直角三角形,通过翻倍旋转拼成一个大长方形。第二种是“剪拼法”,即将三角形沿高线中点并垂直于高剪开后旋转拼成一个长方形。第三种是“分割法”,即把三角形沿高线分割成两个直角三角形,求出面积和。

面积=底×高÷2面积=底×(高÷2) 面积=(底①+底②)×高÷2

倍拼法与剪拼法依托的是直觉思维,通过直观操作来实现转化,不管是两次倍拼,还是利用中位线实现双向剪拼,都有助于发展学生的想象能力与创造思维。而分割法蕴含着化繁为简的思想,适用范围最广,但在公式推导时需运用乘法分配律进行公式合并,对学生的学习能力要求较高。

2.公式推导路径是怎样的?在图形转化后,首先进行新旧图形关系判断,其中“倍拼法”属于非等积转化,其形成的长方形面积是三角形的2 倍。其次进行公式的演绎推理,把新图形公式中的元素替换成与之对应的三角形中的元素,从而得到新的公式。例如,“三角形的面积=长方形的面积÷2=长×宽÷2=底×高÷2”,整个过程就是一种等量代换。最后,由一个三角形的研究结论推广到所有的三角形,渗透从特殊到一般的论证思路,感受数学结论的科学性与严密性。

【课堂实践】

环节一:回顾旧知,激活经验

(板贴一个锐角三角形图)

师:这节课我们继续来研究三角形的面积,这是一个锐角三角形,你认为它的面积与哪些知识有关呢?

生:与它的底和高有关系。因为我们已学的直角三角形与长方形的面积都跟底和高有关。(呈现上述图形面积公式)

师:有道理,那锐角三角形的面积公式该怎样研究呢?

生:想办法把锐角三角形转化成长方形或者直角三角形。(板书:转化)

(设计意图:引导学生回顾相关已有知识和方法,激活经验,明确目标。)

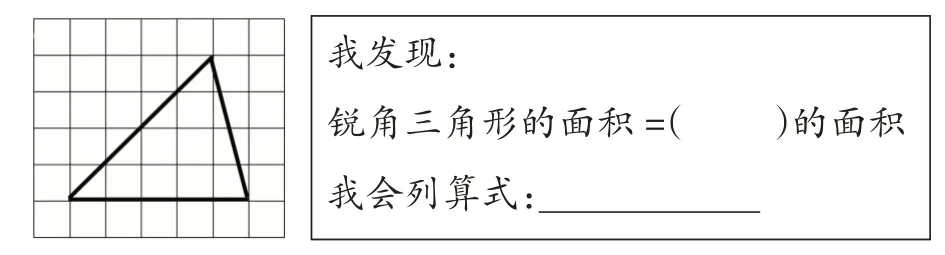

环节二:探究一个锐角三角形的面积计算方法

1.呈现任务:锐角三角形的面积计算。

(1)想一想:把锐角三角形转化成什么图形呢?把想法画出来。

(2)说一说:锐角三角形面积与新图形面积之间的关系。

(3)写一写:锐角三角形的面积如何计算呢?

2.学生独立探究,教师巡视指导。

3.个体汇报,全班交流。

反馈一:倍拼法。

师:(指着高)为什么要沿着这条线分呢?它是三角形的哪部分?

生:它是高,这样分就有两个直角三角形了,翻倍就能形成长方形。

师:哦,你们懂他的方法吗?试着说说是如何倍拼的。

(全班同学自由说后,继续汇报学习单)

生:我发现:锐角三角形的面积=大长方形的面积。算式是5×4÷2=10。

生:不对,翻倍才得到长方形,三角形的面积应该是它的一半。(学生认同后,增添“的一半”三字)

师:那5×4÷2每个数字表示的是什么意思呢?

组织学生说理达成共识:“5×4”表示长方形的面积,“÷2”表示一半,并在下面标注为“底×高÷2”。

反馈二:剪拼法。

(1)观察剪拼的过程,辨析:为什么要沿着高的一半剪开?

得出:只有将一半处剪下来的三角形与缺的部分才能完全重合。

(2)讨论:算式“5×2”中每个数到底表示什么?

重点理解“2”其实是高的一半得来的,把算式修改为“5×(4÷2)”,并在下面标注为“底×(高÷2)”。

4.比较分析。

(同一张PPT 出示2 种方法的图、算式及文字标注)

师:同学们,想一想这些方法之间有什么共同的地方?

生:都把三角形转化为我们学过的图形。这样就可以用已有的公式计算了。

生:每种转化方法都画了高。

师:高有什么用呢?

生:高是垂直于底的线段,它有直角,这样才能变成长方形或直角三角形。

生:每种方法都有÷2,还有底×高。

(设计意图:本环节首先让学生亲历转化过程,获得直接的操作经验;其次再组织观察、辨析、想象等活动,积累丰富的替代性经验;再依托算式进行说理,建立图形间的联结,为公式的推导埋下伏笔;最后通过比较分析,体会高作为三角形基本要素的关键作用。)

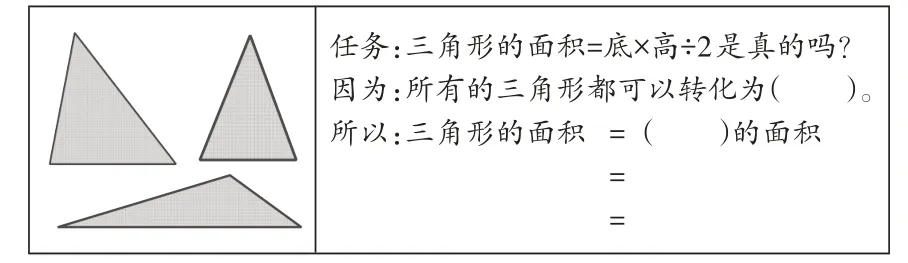

环节三:推导所有锐角三角形与钝角三角形的面积公式

(课件呈现不同的锐角三角形与钝角三角形图)

师:那是不是任意一个锐角三角形面积都是“底×高÷2”呢?如果是钝角三角形呢?是不是所有的三角形面积都是“底×高÷2”?让我们打开学习单,同桌合作来展开证明。

1.同桌合作完成学习单。

2.集体反馈。

(1)展示倍拼法作品,教师追问:所有三角形都可以倍拼成大长方形吗?

生:是的,每个三角形都有底和高,只要沿着高分开,左右翻倍都可以。

课件动态旋转上述三个图形后,教师追问:这样斜放置的三角形也行?

学生演示说明:以这条边做底,它可以分成两个直角三角形,倍拼后的长方形是这样的!(课件呈现对应的长方形图)

(2)师生合作借助递等式完成推理后,组织全体学生修正自己的推理过程。

(3)解释:“底×高”指的是什么?为什么一定要“÷2”呢?

(4)展示剪拼法作品,学生互相解释,完成推理过程,讲清“高÷2”是什么。

(5)总结公式。

3.回顾过程,整理结论。

师:下面我们来回顾三角形面积公式的推导过程。

根据学生回答板书:图形转化—关系判断—公式推导—结论推广。

(设计意图:借助多个不同类型、不同长度、不同位置的三角形进行图形转化与公式推导,锤炼学生的推理能力,形成完整的公式探究程序。)

环节四:应用公式解决问题

1.锐角三角形的底是7cm,高是4cm,求面积。

2.直角三角形三条边分别是3 cm,4 cm,5 cm,求面积。

3.等腰三角形三条边分别是5 cm,5 cm,6 cm,求面积。

讨论(1):“7×4”表示什么?能在你所说的图形上指一指吗?为什么“÷2”?

讨论(2):有同学列式:“7×(4÷2)”,你看得懂吗?能来讲给大家听吗?

讨论(3):第2题为什么不选择数据5 cm?

讨论(4):第3 题为什么不能用所学公式求出面积?

(设计意图:做习题的目的不仅是为了公式的应用,更是为了挖掘知识背后更深层次的内容,引导学生建立图示、算式、公式之间的意义联结,体会对应的底与高是求面积的关键。)

【课后思考】

一、合理使用载体,让经验生长有迹可循

数学活动经验需要在“做”中积淀,它是一个逐步积累的过程。在初次探究锐角三角形面积时,教师提供方格背景,让隐藏的高线与中位线显性化,从而降低操作与验证难度,使学生获得丰厚的图形转化经验。在得到多种算法后,借助算式辨析含义,让学生寻找数与形的对应,沟通形与形的联结,充分感悟公式背后的几何意义。最后完成公式推导,让学生经历观察、模仿、修正等过程,在不断的等量代换中,形成严密而又简洁的书写格式,为后续的公式推导提供实践经验。

二、精心设计问题,让数学理解入木三分

数学深度理解是对数学知识、数学对象的本质的理解。例如在交流图形转化方法后,教师设问:“为什么都用到了高?”引导学生把视角聚焦于高的本质是垂直线段,从而感悟到转化前要思考新旧图形间的特征;又如在公式推广的过程中,动态旋转图形后设问:“这样斜放置的三角形也行?”打破底在水平位置的定式,发现实现转化的本质是能割成两个直角三角形。