东部发达区生态安全格局构建

——以苏南地区为例

王玉莹,金晓斌,2,3,*,沈春竹,鲍桂叶,刘 晶,周寅康,2,3

1 南京大学地理与海洋科学学院,南京 210023 2 国土资源部海岸带开发与保护重点实验室,南京 210023 3 南京大学自然资源研究中心,南京 210023 4 江苏省土地勘测规划院,南京 210000

十九大报告提出,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。过去几十年经济持续高速增长,城市化不断推进,形成了巨大的资源环境压力,生态系统面临严重威胁,保障生态安全已经成为中国社会可持续发展面临的新主题[1]。城市化是土地利用与土地覆被变化的重要驱动力,急剧地改变着区域的景观格局,以及生态系统的结构和功能[2],同时伴随栖息地破碎、生物多样性减少、水体污染等重大环境问题[3- 4]。当前背景下,构建生态安全格局被认为是实现区域生态安全的基本保障和重要途径[5]。

当前,“源地-廊道”已成为生态安全格局构建及区域生态安全格局分析的典型范式[6]。源地是对区域生态过程与功能起决定作用并对区域生态安全具有重要意义或者担负重要辐射功能的生境斑块[6],基于不同的目标,学者们以不同的视角进行生态源地识别,如Zagasa等[7]关注森林的土壤保持功能,基于GIS技术、利用通用流失方程,辨识了希腊奥林匹斯山的关键性水土流失防护空间;彭建等[8]综合考虑粮食供给、土壤保持、近水游憩、产水、生境维持5大生态服务功能,对雄安新区的自然基底特征和生态环境现状进行评估;杨姗姗等[9]通过生态系统服务重要性和生态敏感性评价,利用GIS 空间分析技术划定生态红线范围,以生态红线区域作为构建生态安全格局的源地。此外,Peng等[10]指出生态源地的识别不仅要评估生态功能重要性,还需要考量生态退化风险对生态用地的影响。廊道是生态网络体系中对物质、能量与信息流动具有重要连通作用,尤其是为动物迁徙提供重要通道的带状区域[11]。方法上,当前已发展出最小累积阻力模型[12]、图论[13]、电流理论[14]等定量识别方法,其中最小累积阻力模型(MCR)由于能较好地模拟生物空间运动的潜在趋势与景观格局改变之间的关系,已被广泛应用于廊道识别和生态安全格局构建[15- 17]。最小累积阻力模型应用的关键在于生态阻力面的设立,已有研究大多基于土地利用/覆被类型,依据专家经验赋值[17],但由于土地利用类型的多样性,以及土地利用与生态过程相互作用的复杂性,基于土地利用类型的均一化赋值,难以真实反映同一土地利用覆被类型下不同土地利用方式和强度对生态阻力的影响差异,亟待深入研究能够定量表征不同空间单元生态阻力差异的针对性参数。

生态安全是区域可持续发展的必要前提,特别是对于经济发达地区,以生态安全格局为基础制定区域发展战略显得尤为重要。虽然国内对生态安全格局构建已经进行了较为深入的讨论,但研究尺度多为市级或县级[15,18- 19],区域尺度的研究较少且多集中在京津冀、长株潭城市群、关中城市群等地区[20- 22],而针对经济发展水平高、城市快速扩张的东部发达区的研究仍不多见。本文以苏南地区为研究区,尝试从生物多样性保护、水资源安全、土壤保持3个方面进行生态用地重要度评价并提取生态源地,采用夜间灯光数据修正景观阻力面,基于最小累积阻力模型划定缓冲区、识别生态廊道,综合构建区域生态安全格局,以期为生态文明背景下推进苏南现代化示范区建设提供参考。

1 研究区概况与基础数据

1.1 研究区概况

苏南是江苏省内长江以南地区的简称,地处长江入海口腹地,北沿长江,与上海、浙江以及安徽毗邻。苏南地区是以上海为龙头的长江三角洲经济带的核心组成部分,包括南京、苏州、无锡、常州和镇江5市,国土面积27872 km2,占江苏省土地总面积的27.17%。研究区地形以低山、丘陵、平原为主,水网密集,长江东西横贯境内。其中平原面积占苏南土地总面积50.45%,山丘面积占28.4%,水域面积占21.15%。该区域内以茅山山脉为分水岭,东部为太湖平原,地势平坦、水网密布;西部为宁镇丘陵和宜溧丘陵,地势起伏较大。研究区区位示意见图1。

图1 研究区区位示意图与土地利用现状Fig.1 Location and present land use types of the study area

苏南地区地处中国东南沿海长江三角洲核心区,是近代中国现代化发轫地、民族工业发祥地、乡镇企业发源地。改革开放以来,苏南地区经历了乡镇企业发展和外向型经济发展两次历史转型,成功实现了由农业化向工业化、农村化向城镇化的转变,在各方面都实现了跨越式的发展,整体处在工业文明后期,拥有着雄厚的经济基础和完善的社会基础设施,综合发展水平走在全国的前列。2013年,经中国国务院同意,中国国家发展改革委印发《苏南现代化建设示范区规划》,标志着中国第一个以现代化建设为主题的区域规划正式颁布实施。但苏南地区人口密度高、人地关系紧张,快速城镇化发展导致土地开发利用范围广、强度大,生态廊道阻断,生物栖息地破碎化,湖泊湿地面积日渐缩减,土地利用结构与空间布局变化产生水土流失等生态问题。在生态文明建设背景下,面对资源环境约束加剧、生态失衡等问题,构建合理的生态安全格局对保障苏南地区经济与生态协调发展具有重要意义。

1.2 数据来源及处理

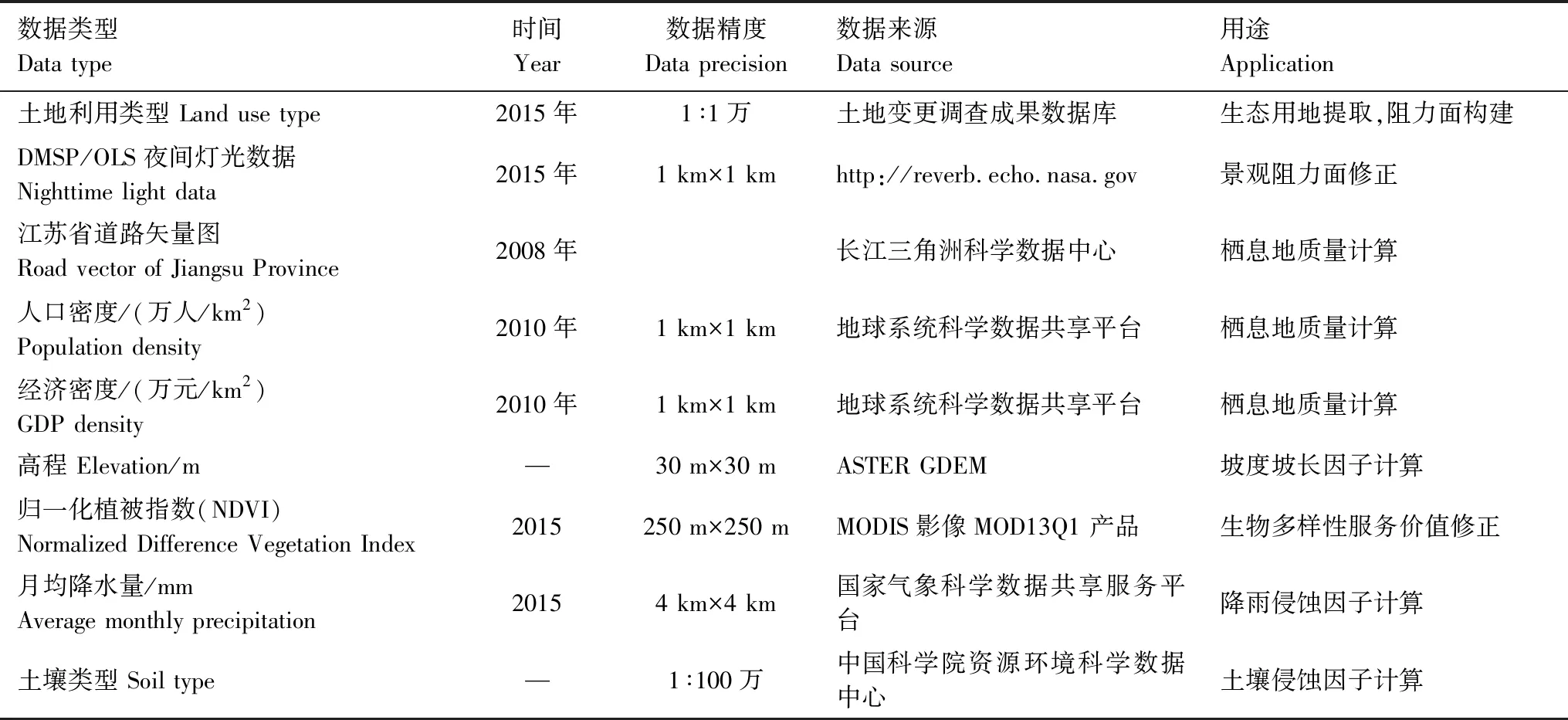

本研究使用的基础数据包括土地利用数据、夜间灯光数据、气象数据、植被光谱数据等。相关数据的来源、说明及用途见表1。

表1 数据说明

以土地利用数据为底图,对其他数据进行配准。综合考虑基础数据特点和可计算性,将所有数据重采样后转换为100 m×100 m栅格。

2 研究方法

2.1 总体思路

本文围绕研究区主要生态系统服务功能特征,结合数据可获取性、客观性等原则,选取生物多样性保护、水资源安全和土壤保持3项指标进行生态重要性评价,将研究区生态用地划分为非常重要、重要、较重要、一般和不重要5个级别,相应地赋值为5、4、3、2、1,并提取非常重要级别的生态用地作为“源”;基于最小累积阻力模型划定生态缓冲区,构建生态廊道,形成研究区生态安全格局。

2.2 生态用地识别

(1)生物多样性保护

生物多样性保护重要性评价即评价区域内各地区对生物多样性保护的重要性。本研究采用栖息地质量和生物多样性服务价值进行评价。栖息地质量采用InVest模型[23],通过评估一定区域各种生境类型或植被类型的范围及其退化程度来确定,计算公式如式1。

(1)

式中,Qxj是土地利用类型j栅格x的生境质量,Hj是土地利用类型j的生境适宜性,Dxj是土地利用类型j栅格x的生境胁迫水平,z为模型参数(z=2.5),k为半饱和常数(取默认值,k=0.5)。具体计算中,基于土地利用数据,选取建设用地、道路和农用地图层作为动物迁徙过程的阻碍因子,采用人口和经济密度表征人类活动强度。威胁因子和生境类型对威胁的敏感性见表2和表3。

表2 威胁因子数据

表3 生境类型及生境类型对威胁因子的敏感性

生物多样性服务价值根据谢高地[24]等提出的生物多样性服务价值当量进行评价。由于同一土地利用类型在不同区域的生物多样性服务价值有显著差异,参考Zhang等[20]的研究,利用归一化植被指数(NDVI)对生物多样性服务价值当量进行修正,计算方法见式2。

(2)

式中,Vi是第i个栅格修正后的生物多样性服务价值,NDVIi为第i个栅格的年平均NDVI值,t为土地利用类型t的平均NDVI值,Vt为土地利用类型t的生物多样性服务价值当量。

生物多样性保护价值采用栖息地质量和生物多样性服务价值标准化后的等权加和计算,按照自然断点分类法将其分为5个等级。

(2)水资源安全

水资源是维持区域生态健康的重要生态空间。水资源安全主要从区域洪水安全和水体分布格局两方面评估[25]。前者根据距河湖距离进行评价,后者根据水体大小进行分级(表4),将两项指标进行空间叠加,采用取最大值法计算水资源安全的评价结果。

表4 水资源安全评价体系

(3)土壤保持

利用通用土壤流失方程(RUSLE)[26]估算潜在土壤侵蚀量(Ap)和现实土壤侵蚀量(Ar),以两者之差作为土壤保持量(Ac)。具体计算如式(5),并按照自然断点分类法将结果分为5个等级。

Ac=Ap-Ar=R×K×LS-R×K×LS×C×P=R×K×LS×(1-C×P)

(5)

参考已有研究[27- 28],将水田、旱地、林地、草地的C值分别赋值为0.12、0.31、0.02、0.03,其余土地利用类型赋值为0;将水田和旱地的P值分别设定为0.15和0.4,林地、草地和未利用地设为1,水域、建设用地和湿地设为0;K值参考吕喜玺等[29]的研究;R值采用周伏建等[30]的计算方法(如式3):

(3)

式中,Pi为月均降雨量(mm)。

LS根据Wischmeier和Smith提出的关系式计算[31],如式4

(4)

式中,l为坡长,θ为坡度。

(4)综合生态用地识别

因为不同生态功能之间彼此相互独立,为了突出各单项功能对维持生态安全格局的重要性,采用最大值法对生态空间所发挥的多重生态功能进行综合评价,如式6。

E=max(S1,S2,S3)

(6)

式中,E为生态重要度综合价值,S1、S2、S3分别为生物多样性保护价值、水资源安全价值和土壤保持价值。

2.3 最小累积阻力面构建

基于ArcGIS中的Cost-Distance模块,采用MCR模型[12]计算生态源地到其他景观单元的累积距离,以测算其向外扩张过程中生态流扩散的最小阻力值,进而判断景观单元与源地之间的连通性与可达性。

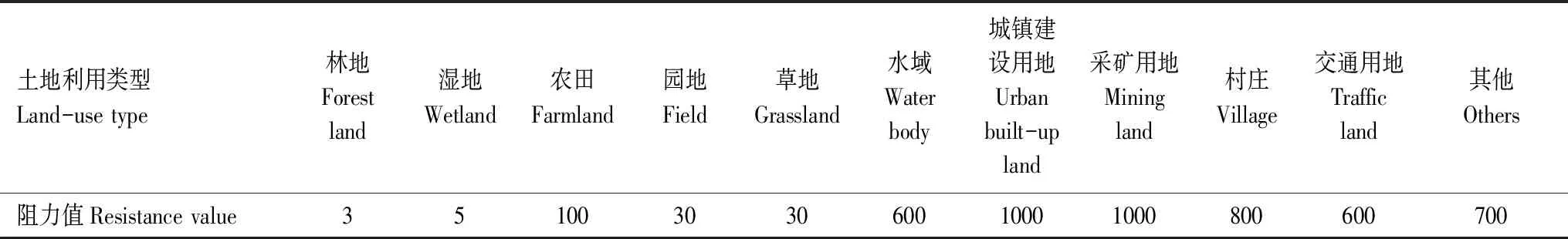

构建最小累积阻力面的关键在于景观阻力面的设定。构建景观阻力面,传统上多采用专家打分法,但该方法因为过于主观且缺乏充分的理论支撑而备受诟病。有研究表明,夜间灯光数据可以表征经济发展状况、城市化水平以及其他人类活动因素[32],因此,本研究基于土地利用现状类型,采用专家经验对不同景观分别赋以原始阻力值(表5),构建景观阻力面(30 m×30 m),采用夜间灯光数据对景观阻力面进行修正,计算方法如式7。

(7)

表5 各景观类型阻力值

2.4 生态安全格局构建

根据俞孔坚的研究[33],构建生态安全格局主要包括:建立绝对保护的栖息地核心区、建立缓冲区减少人为活动对核心区的干扰,以及在核心区之间建立廊道。因此,本研究从生态源地、缓冲区和潜在生态廊道3个方面构建区域生态安全格局。

(1)生态源地。源地是生态保护的核心区域,本研究提取生态重要度评价等级为“非常重要”的生态用地作为生态源地。

(2)缓冲区。基于最小累积阻力面,运用自然断点法,对生态源地以外的区域进行分区。缓冲区是生态源地周围的低累积阻力区,用于保护核心区的生态过程和自然演替, 减少外界景观人为干扰带来的冲击。

(3)潜在生态廊道。潜在生态廊道是生态源地之间的最低累积阻力谷线。基于生态源地和景观阻力面,可运用Linkage Mapper工具计算最小累积耗费距离路径,由此确定潜在生态廊道的空间位置。

3 结果分析

3.1 生态用地识别结果

生物多样性保护价值方面,非常重要生态用地面积为2326.79 km2,占研究区总面积的8.35%,主要分布在研究区西部的江淮丘陵地区以及太湖周边(图2)。苏南地区西部的宁镇、宜溧一带丘陵起伏,包括南京老山、句容宝华山、句容和金坛交界处的茅山以及宜兴和溧阳南部的群山,是大部分生物物种的栖息地。此外,太湖周边也零散的分布着一些孤丘,如无锡的惠山、苏州的大阳山等,也具有重要的生物多样性保护价值。

水资源安全评价方面,非常重要生态用地面积为484.95 km2,面积占比为2.5%,主要为研究区内大型湖泊、河流以及周边的生境斑块,包括贯穿东西的长江、地处太湖平原的太湖、滆湖、长荡湖、阳澄湖等(图2)。这些区域大多处于河谷平原地区,地势较低,是地表水源集中汇集区,也是水资源保护的重点区域,极易发生因强降雨、上游泄洪等发生洪涝灾害,威胁人民生活和居住区域安全。这些斑块对维护区域的水安全(洪水调蓄和水资源保护)具有重要意义。

土壤保持评价方面,非常重要生态用地的面积为67.63 km2,面积占比为0.24%,主要分布于西部宁镇丘陵区和宜溧丘陵区,包括老山、宝华山、茅山、宜兴和溧阳南部的群山以及太湖周边零散分布的林地(图2)。一方面,这些地区海拔较高,地形起伏较大,极易发生由于强降水、河湖水流速度大等带来的土壤侵蚀问题;另一方面,森林生态系统是水源涵养和水土保持的重要功能区,具有重要的战略地位。

综合生物多样性保护价值、水资源安全、土壤保持3个方面评价结果,进行生态用地综合识别。结果显示,非常重要生态用地的面积为6365.92 km2,面积占比为22.97%,其中水域、林地、草地和滩涂分别占69.26%、27.23%、2.34%和1.17%,见图2。这些区域是维护区域水土安全和生物多样性保护的关键性生态用地,须加以重点保护,应列入禁止开发管制范围。

图2 苏南地区生态重要度评价结果Fig.2 Evaluation of ecological importance

3.2 生态安全格局构建

3.2.1生态源地

提取面积大于10 km2的非常重要生态用地作为生态源地,共得到28块源地,总面积5313.31 km2,占研究区总面积的19.17%(图3)。主要由长江、老山、宝华山、茅山、太湖、滆湖、长荡湖、阳澄湖等具有重要生态功能的景观构成,其中,长江自西向东贯穿全域,起到了重要的连通作用。

3.2.2缓冲区

生态源地扩张最小累积阻力面计算结果如图4所示。其中,中东部太湖平原地区的生态源地扩张累积阻力值最高,特别是常州市、无锡县、江阴市、常熟市和昆山市,研究区西部的南京市累积阻力值也较为突出。这些区域地势平坦,适合开发建设,开发利用程度较高,因此生态源地扩张阻力也达到峰值。

基于最小累积阻力面,运用自然断点法将生态源地以外的区域划分为3个分区(图3)。其中,围绕生态源地的低累积阻力区为生态缓冲区,面积8458.79 km2,面积占比为30.52%。该区域是围绕源地较易被物种利用的景观空间,对于维护景观连通性和保护源地不受人类活动干扰具有重要作用,是保护生态源地的重要屏障。生态缓冲区以外区域的累积阻力值已较高且对人类干扰的敏感性变低,不适用于发展生态源地,可划定为生态过渡区和开发建设区。生态过渡区面积7230.78 km2,面积占比为26.09%,可作为源地保护的边缘地段,用于活动强度较低的开发利用活动,如林果种植等。开发建设区面积7006.60 km2,面积占比为25.28%,可作为城市开发建设区域。

3.2.3生态廊道

基于Linkage Mapper工具计算最小累积耗费距离路径,将生态源地两两相连,共得到378条生态廊道(图5a)。结合研究区实际,参考相关研究[34],将廊道宽度设为1 km。如表6所示,潜在生态廊道总面积为1565.03 km2,占研究区总面积的5.59%。廊道的景观构成中,耕地占比最大,为31.82%,主要因为耕地是区域内面积最大的景观类型;林地占比次之,占比19.06%,林地是重要的生物栖息场所,也是生物迁徙依赖的重要节点;水域占比为17.27%,尽管水域对动物迁徙有一定阻力,但研究区内水系发达,水体面积广阔,零散分布着众多小型水体,而小型水体对动物的迁徙阻力相对较小,同时水体周边的人造林木也为动物迁移提供了暂栖地。湿地、园地和草地对动物迁徙的阻碍作用较小,在廊道中的面积占比分别为0.42%、7.28%和0.85%。城镇建设用地、村庄、采矿用地和交通用地在物种迁移中具有较大的阻碍作用,在生态网络中分别占8.67%、7.23%、1.47%和5.09%。

图3 土地功能分区图Fig.3 Land function zoning

图4 最小累积阻力面Fig.4 Minimum cumulative resistance surface

表6 潜在廊道的景观组成

潜在生态廊道中,有些廊道利用率较高,在动物迁徙过程中起到关键性作用,而其他廊道可能只有小部分动物通过,发挥的作用相对较小[35]。连通不同生态源地斑块的廊道可能会在某个空间位置重叠,重叠率越高,代表其在动物迁徙过程中的利用率越高。通过ArcMap10.3的核密度分析工具,可量化不同空间位置生态廊道的利用效率,从而识别出核心生态廊道。核密度分析结果见图5b。其中,太湖周边由于林地资源丰富,成为动物栖息和迁徙的重要场所;西部丘陵区的大型林地斑块也起到重要的连通作用。

图5 研究区潜在生态廊道图Fig.5 The potential ecological corridor of the study area

3.2.4生态安全格局

图6 研究区生态安全格局构建Fig.6 Ecological security pattern of the study area

生态安全格局理论强调,景观中存在着某些潜在的生态空间格局,它由景观中的某些关键局部、位置和空间联系共同构成,对维护或控制区域某种生态过程具有重要意义[36],其中源地和廊道是构建生态安全格局的核心部分,缓冲区一方面作为生态源地扩张的后备资源,另一方面也将生态源地与外界干扰相隔离。

整体而言,依托自然水系、丘陵和湿地,研究区形成了“一廊两区”的生态格局,见图6。“一廊”指长江生态水廊,应严格控制长江岸线开发强度,建设长江干流及支流防护林带水廊屏障。“两区”分别指西部丘陵水源涵养区和太湖湖荡湿地区。其中,西部丘陵水源涵养区应严格控制开发建设活动,加强天然林保护和植树造林,防止水土流失,加强野生动植物资源及其栖息地保护;太湖湖荡湿地区应禁止改变湿地用途,推进退圩(渔)还湖,保护湖荡水面,提高河湖水体流动性。生态廊道将生态源地整体连通,特别是两条核心廊道将两大生态片区联系起来,在生物迁徙过程中利用率较高,对生物多样性保护和区域生态安全具有重大意义。

图7 生态用地与城市扩张冲突Fig.7 Conflict between ecological land and urban expansion

3.2.5生态保护与城市扩张冲突用地识别

在快速城镇化过程中,生态环境保护与城市建设用地扩张的矛盾日益突出,生境斑块受到周围土地利用变化的强烈影响,变得日益破碎化、岛屿化,严重威胁区域生物多样性。源地作为生物栖息的重要场所,应严格禁止开发建设;缓冲区作为生态源地的保护屏障,应限制开发建设活动。利用研究区土地利用现状图,将城市建设用地与源地、缓冲区进行叠加分析,可识别出生态保护与城市扩张的冲突用地,如图7所示。其中,城市建设用地与生态用地的冲突区域为603.84 km2,占生态源地与生态缓冲区面积总和的4.38%,表明当前城市扩张对生境保护造成了一定干扰。城市建成区主要集中在长江沿岸、太湖周边等地区,其中钟山风景区、秦淮河下游、宝华山、长江、太湖等生态区域受到城市扩张的干扰较大,因此有必要在生态用地边缘布置基本农田或建防护林隔离带,以减小外界土地利用变化产生的干扰。分地区来看,南京的城市扩张用地与生态保护用地冲突现象最为严重,冲突用地面积为219.83 km2,其中以南京市区、江宁区最为突出,南京作为江苏省省会、南京都市圈核心城市,城市扩张速度快且向周边区县外溢,江宁作为承接南京主城区产业和居住功能的重要区域,近年来建设用地持续扩张,特别是在紧邻主城区的东山副城板块和江宁滨江开发区,建设用地扩张与生态保护冲突较为剧烈;苏州的冲突面积为136.51 km2,作为江苏省GDP排名第一的城市,苏州经济增速快,建设用地需求量大,因而对生态用地保护造成了一定威胁;镇江和无锡情况相对较为缓和,冲突区域面积分别为98.03 km2和94.02 km2;研究区中部的常州生态用地受城市扩张的干扰较小,冲突用地面积仅为55.38 km2,生境质量较好(图8)。

图8 分地区生态保护与城市扩张冲突用地面积统计图Fig.8 Statistical plot of conflict land area between ecological land protection and urban expansion by region

4 结语

本文以苏南地区为研究区,定量评估了生物多样性保护、水资源安全和土壤保持3种生态系统服务以识别生态源地,采用夜间灯光数据修正景观阻力面,基于最小累积阻力模型划定缓冲区和识别潜在生态廊道,从而构建区域生态安全格局,并在此基础上识别城市扩张过程中建设用地与生态用地的冲突区域。研究结果表明:①非常重要生态用地的面积为6365.92 km2,占研究区总面积的22.97%,将面积大于10 km2的生态用地提取为源地,生态源地总面积为5313.31 km2,占研究区总面积的19.17%,主要由西部丘陵地区的林地、东部太湖平原地区的湖泊、湿地以及横贯东西的长江组成;②生态缓冲区、生态过渡区和开发建设区分别占比30.52%、26.09%和25.28%,其中缓冲区作为生态源地的保护屏障,应限制开发建设活动;③潜在生态廊道的主要景观构成为耕地、林地和水域,太湖周边的生态用地以及西部丘陵地区的大型林地共同组成了核心生态廊道,起到重要的连通作用;④源地、廊道和缓冲区共同构成了研究区生态安全格局,整体而言,依托研究区自然本底形成了“一廊两区”的空间格局,但城市建设用地与生态用地之间存在冲突,冲突区域面积为603.84 km2,占生态源地与生态缓冲区面积总和的4.38%,应加强相应的开发引导和规划管控。

本研究基于最小累积阻力模型将研究区分为生态源地、生态缓冲区、生态过渡区和开发建设区,其中源地和缓冲区是生态保护区域,应禁止或限制开发建设,开发建设区是满足城市发展需求的区域,生态过渡区作为中间地带,包括城乡结合部区域、农业用地等,对于该类用地如何进行开发、管理和保护还有待深入探讨。生态用地识别方面,出于对资料获取性及研究可行性等的考虑,本文仅选取了生物多样性保护、水资源安全和土壤保持3个重要的生态过程,没有将地质灾害规避、气候调节等因素纳入指标体系,是否具有全面性和综合性还有待进一步探讨。