施肩吾七绝体艳诗的诗史地位

(中国社会科学院研究生院 文学系,北京 102488)

施肩吾是中晚唐重要诗人,元和十五年(820)登第,其《西山集》已佚,据《全唐诗》及补编所载,现存诗歌206首。何光远《鉴诫录》云:“施肩吾先辈为诗奇丽,冠于当时。”刘克庄《竹庄诗话》将其《夜宴曲》与方干、李宣古同题之作进行比较,认为绮靡香艳远胜二者。丁仪《诗学渊源》云:“人但知‘三十六体’始于温、李,不知李贺是其所宗,而元和时施肩吾实已先之。”上述评价揭示了施肩吾诗风奇艳的一面,其中丁仪从文体角度,将以温李为代表的“三十六体”上溯到施肩吾,此论断极大提高了其诗史地位。

虽然上述评价没有明确指出针对哪类题材,但结合其所举诗例,通观施肩吾现存诗歌,就会发现绮艳诗风往往指向艳诗题材的创作。实际上,明代许学夷早已提出,在中唐诸家中,施肩吾七绝体艳诗可备一家。《诗源辩体》卷二十九云:

施肩吾字希圣。七言绝见《万首唐人绝句》,凡一百五十余首。中有艳词三十余篇,语多新巧,能道人意中事,较微之艳诗远为胜之。今采录一十六首,以备一家。

《诗源辩体》卷二十七至二十九是对元白诗派代表诗人各体诗歌的点评:卷二十七为张籍、王建;卷二十八为白居易、元稹、李勘;卷二十九为刘禹锡、张祜、施肩吾。虽然关于李勘、张祜、施肩吾的评价均只有一条,但“广大教化主”白居易的门下之客多达十七人。许氏单摘出施肩吾七绝体艳诗一体,且在现存三十余篇中选录十六首,认为远胜元稹、可备一家,可见推重。

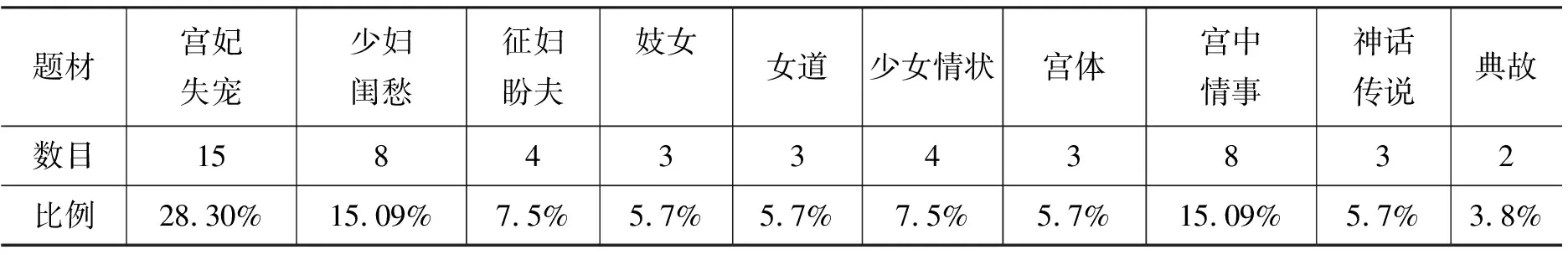

许氏评价的文本基础是《万首唐人绝句》,明代流行两个版本:嘉靖本、万历本(1607),二者对施肩吾七绝的著录并无异同。此二版本流传至今,因此,我们今天所掌握的情况与许氏一致。根据许氏所言“三十余篇”的数量,对照《万首》中所录施氏七绝,可以推知许氏所指艳诗概念。第一,以女性为描写主体。施氏七绝体艳诗中狭邪艳情成分较少,且部分风格清新流丽,因此,以内容或风格之“艳”为标准不足以囊括三十多首艳诗,可见许氏所指之“艳”指美丽姣好的女性。第二,其它题材偶一涉及女性描写的诗歌则不包括在内。以此为标准,可将施肩吾的七绝体艳诗精确到三十五首。现列表如下:

表1 七绝体艳诗的范围

① “美人、佳人”类所指不明,据诗歌的具体内容来看,应多为妓女和妻妾,姑单列一类。

目前学术界也开始关注施肩吾。陈才智《元白诗派研究》首将施肩吾引入诗史视野,从内容艳丽、风格浅切、乐府诗创作具有新乐府精神三个方面论证其作为“白派及门弟子”的地位。钱志熙《唐诗近体源流》将其七绝体诗歌归入中唐后期“新易之体”,从体式角度总结施肩吾写生如元白、造奇似李贺的特色,并指出“施肩吾的古绝,以写绮艳瑰奇为能事,实已近于花间词之境界”。陈、钱二人虽均涉及施肩吾的艳诗创作,但限于体例,未能展开论述。张明非《论中唐艳情诗的勃兴》只谈及刘禹锡、李贺、元白、温李等中晚唐名家,刘艳萍《中晚唐艳诗研究述评》不出张文讨论范围。由此可见,在中晚唐艳诗研究方面,施肩吾依然被忽视。

本文拟将表1所列诸诗作为讨论范围,在前人研究基础上,进一步探究施肩吾七绝体艳诗在内容和艺术表现上的突破与创新,从而明晰在中晚唐艳诗勃兴背景下,施肩吾七绝体艳诗的诗史地位。

一 施肩吾艳诗内容的新特色

宫怨、闺怨、征妇是大历、贞元、元和诗坛艳诗创作的传统题材,且多采用乐府体,在积累经验的同时,也形成了大量的程式和套路。妓人、女冠则是贞元、元和诗坛相对涉及较少的题材,施肩吾将之充分发挥,并与绮艳诗风相结合。施肩吾在转移题材写作重点的同时,在具体内容上也呈现出一些新特点。

1.市井化、世俗化

施肩吾艳诗表现出强烈的市井化和世俗化倾向。在妓人、女冠这两类题材中体现得最为充分,如《观舞女》:

缠红结紫畏风吹,袅娜初回弱柳枝。

买笑未知谁是主,万人心逐一人移。

舞女“缠红结紫”,体态轻盈,仿佛一阵风就可裹挟而去,舞动的腰肢如柔嫩的细柳般袅娜多姿。首二句描绘出舞女的身姿情态和高超舞艺。末二句则调转镜头,以看客反应来衬托舞女。白居易《琵琶行》云:“五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。”用“一曲”和“不知数”的强烈对比,呈现极尽豪奢的场面。而施肩吾提炼出“买笑者—舞女”这对以金钱为轴心的关系,以二者身份的倒置,表面上写舞女舞艺的出神入化,实则以平静且近乎冷峻的笔法写出浪荡子的荒谬,并揭示出追逐一人虽有万心然皆是买笑之人的矛盾,从而暗示出舞女繁华背后的空寂与落寞。

此外,《襄阳曲》直陈大堤女儿“理容色”“结同心”是为 “取郎千万金”,甚至首句出之以告诫的口吻,一抛以往妓人题材的温情。以盛唐诗歌和《御览诗》所收同题之作为参照,便可看出施肩吾对妓人题材的偏爱和表现重心的转移。李白《襄阳曲》以美景和歌舞入诗;《御览诗》所收郑锡《襄阳乐》用习见典故串联成诗,并点缀以美景;《御览诗》所收杨巨源《襄阳乐》也如出一格。张籍曾两次出使襄阳,但是大堤的歌儿舞女并未进入他的视野。

施肩吾女冠类艳诗将其从仙坛拉下来,揉入绮艳色彩和现实成分。“唐代女冠是唐代社会的一个特殊的女性群体,无论从宗教身份和社会地位上讲,都是与娼妓判然有别的。”而之所以后世读者会对唐代女冠的身份产生混淆与误会,或许便与这类诗被揉入绮艳成分相关。如施肩吾《赠仙子》“欲令雪貌带红芳,更取金瓶泻玉浆”,《赠女道士郑玉华》其一 “玄发新簪碧藕花,欲添肌雪饵红砂”。无论是如雪般白润的肌肤,还是佩戴的碧藕红芳,乃至倾瓶倒酒的动作,都经常用到歌舞妓题材中。《夜宴曲》“青娥一行十二仙,欲笑不笑桃花燃”,又将娼妓比成“十二仙”。可见,在施氏笔下,女冠和歌舞伎题材有共同的诗语选择,从而为女冠类诗歌增加绮艳成分。

此外,施氏笔下的女冠更多是植根于现实生活中鲜活的少女形象。《御览诗》所收李益《避暑女冠》首句写“雾袖烟裾云母冠”的服饰,接之以“碧花瑶簟井冰寒”的外部环境,最后写“焚香”“静扫”等活动,通过描绘其服饰的飘逸脱俗、外部环境的清冷孤寂,从而祛除女冠身上的烟火气。而施肩吾《赠女道士郑玉华》中女道“饵红砂”是为“添肌雪”;《赠仙子》仙子因“凤管鹤声”不足,无法唤来萧郎,竟如寻常女子般百无聊赖,贪眠不起。

2.温情人际关系的构建

诗歌大变于中唐。元白七绝“完全突破了盛唐绝句含英咀华、沉思伫兴以出的创作态度……他们对绝句体的功能有了一种新的看法,取其方便写作”,因此琐细的日常生活以及随时涌现的情绪和感觉便成为元白七绝的主体。也正是由于生活细节不加选择地成为诗料,以宣泄士大夫的闲适之情,总体上看显得十分乏味与单调。而施肩吾引入并突出了现实生活中的各种人际关系,从而使生活日常变得真实、鲜活、有趣。《望夫词》其一云:

手爇寒灯向影频,回文机上暗生尘。

自家夫婿无消息,却恨桥头卖卜人。

黄叔灿《唐诗笺注》云:“眼前语说来情事弥挚。‘向影频’,言顾影自怜也,‘暗生尘’,是不情不绪光景。”然首二句虽为眼前事,却也是写闺怨的常境,“回文机”更是熟典。历来写闺情的诗歌,多从思妇梳妆打扮写起,继之以陌头杨柳、庭院繁花等景物,高楼远望、长夜枯坐等情态,这也正是该诗前两句的提炼方式。然不同于盛唐寓兴于物的构思之法,施氏此诗的机警之处就在于建构出“思妇—卖卜人—征夫”的人际关系,思妇思念的是征夫,卖卜人的占卜对象也是征夫,最后却招致了思妇的怨恨。虽为白描,却曲折贴切。《御览诗》所收于鹄《江南意》同样树立了与女伴相对的客体——江神,然于诗截取 “掷钱江神”的画面更富南朝小乐府的情韵,而桥头问卦的情境,更富生活气息、人情味更浓。此外,又如《江南织绫词》描写女子买丝归来,女伴都来观看她的编织物;邻妇与酒姥溪头相遇,便拉家常问其小女情况(《春日钱塘杂兴》一);雨后春景的描述借西邻与东邻的谈话以出之,并且这对少年郎还相互问询:隔岸的少女桃叶唤何人来接她过河(其二);《少妇游春词》将游春的少妇置于万人出行的行列中,风流韵致,摘梅唤子,最为瞩目。诗中所描绘的主体不是孤立的,也不仅仅靠环境的烘托描写,还处于现实的人际交往活动之中。

综上,施肩吾七绝体艳诗不仅在中唐诗坛“可备一家”,更具一定的开拓意义。在妓人题材中,提炼出以金钱为中心的人际关系,以冷峻的笔调表现出社会生活奢华、妓人感情荒漠以及人际关系的金钱化、物化;在女冠题材中,将其拉下仙坛,她们关心的是逝去的容颜,忧愁的是未归的心上人,甚至会像普通女子一样争奇斗艳;在少女、少妇等题材中,又力图建构一种植根于民间、田家的温情人际关系,从而塑造了鲜活、健康的少女、少妇形象。冷漠的金钱关系和温情的邻里关系等表现内容的开拓,具有鲜明的中唐色彩,同时也拓展了妓人、女冠、少妇等艳诗母题的内涵与广度,对唐末香艳诗风的开启也是有作用的。

二 施肩吾艳诗的艺术表现模式与描情技巧

白描是元白诗派常见的表现手法,在施肩吾艳诗中使用频率也颇高。善用白描法,是元白诗派共同的特征,也是中唐文学出现的新特点。

据笔者统计,施肩吾七绝体艳诗的表现手法大体上可分为四种:第一种为“叙述”。又可分为人物自述,如《帝宫词》《昭君怨》;诗人讲述,如《越溪怀古》。第二种为“刻画+白描”。《观美人》“漆点双眸鬓绕蝉,长留白雪占胸前”,刻画女子容貌、发型、肤色,风格近似宫体,“爱将红袖遮娇笑,往往偷开水上莲”,又似南朝乐府民歌,“遮袖”“偷开”描画女子行动,透出女子娇羞、活泼的情态与性格。第三种为“白描+议论/告诫”。诗歌整体以白描出之,间以诗人议论或告诫。“买笑未知谁是主”(《观舞女》),暗含了诗人对以金钱为中心的人际关系思考;“大堤女儿郎莫寻”(《襄阳曲》),首句就以告诫的语气出之,接着通过白描的手法交代原因——“结同心”“理容色”都是为了“取郎千万金”;《谢自然升仙》前两句诗人用“分明得道”反对“古来漫说”,表达了对“谢自然升仙”的看法,后两句再用白描法勾勒谢自然升仙的情状。

第四种表现手法,在施肩吾艳诗中使用最为普遍,且最具个人特色,即通篇用白描之法。施肩吾在七绝的短小篇章内,最大限度地排除了环境描写的烘托和对服饰容貌的刻画,通篇简笔勾勒人物活动。“能道人意中事”是施肩吾七绝体艳诗在中唐可备一家的重要原因,所谓“意中事”,就是人人心中所有之情,正如汉古诗“言在带衽之间”,却“推人心之至情,写感慨之微意”。而施肩吾之所以善道“意中事”,就在于其对白描之法的精通。本节所采用的“描情”这一概念,就是指施肩吾在艳诗题材的写作中,通篇采用白描法表达女子的一种情绪、心思、感情。

施肩吾通篇用白描法,排除了环境烘托和对外在形象的刻画,其在场景和细节的选取上便显示出匠心独造之处。首先,场面的典型性和细节的生发性完美结合。场面的典型性,是指该场面虽为一系列事件中的片段,却足以起到“一叶知秋”的效果,在为诗歌提供整体框架的同时,将表现对象置于其中,而足以彰显主旨;细节的生发性,是指该细节虽是极其具体的,却足以激发读者的想象和联想,具有拓展性。二者的巧妙结合,就使施肩吾在七绝一体中既用白描之法道尽人“意中事”,又免于意旨太露,保持了七绝含蓄曲包的风格。如《冬日观早朝》:

紫烟捧日炉香动,万马千车踏新冻。

绣衣少年朝欲归,美人犹在青楼梦。

紫烟氤氲,朝日初上,炉香缭绕,这是对环境的白描,表现了京城富丽堂皇、如梦如幻。后三句具有极大的视野,或是诗人“观早朝”的视点之高,但更可能是诗人的部分想象之词——万马千车下朝归来,是诗人目之所见之景,而酣睡青楼的美人则恐怕是诗人的经验之语。然而诗人却有意将二者并列在同一画面中,以达到相辅相成的效果。细节的加入使全诗更加活色生香,“新冻”中透露出肃杀与庄严,“青楼”则充满温软之气,二者相形,用“绣衣少年”的志得意满以显示女子的显贵富丽,女子的温婉柔美更衬托出少年的庄严雄武,且 “绣衣”“美人”二词更是将诗歌整体处于一种蓬勃的生命感召力中,而所有这些极具生发力的细节都处在少年归朝的大场面之中。诗题一个“观”字,使读者认识到,在诗歌以白描之法呈现的客观景象的背后,是一个志得意满、意气风发的诗人形象。

其次,施肩吾在典型场面的描写中插入时间和空间两个维度,从而有效配合诗歌表达的内容。如《妓人残妆词》:

云髻已收金凤凰,巧匀轻黛约残妆。

不知昨夜新歌响,犹在谁家绕画梁。

诗题为“妓人残妆”,首二句看似直接点题,并无新意,实则是诗人的有意安排。此二句并没有刻画女子残妆的容貌,而是细细勾勒出女子收下金钗,“巧匀轻黛”以整理残妆的过程,对动作的白描客观上造成读者阅读体验上的时间延宕,似乎妓人在约治残妆的同时也在慢慢回味自己的表演;后二句以疑问的形式抛出昨夜的歌舞演出。全诗在时间上为倒叙,在结构上配合了“余音绕梁”的效果,使读者仿佛也陷入悠长美妙的音乐当中。又如,《抛缠头词》“翠娥初罢绕梁词,又见双鬟对舞时”的“初罢”“又见”,赋予歌舞表演、抛缠头等场面以紧张的节奏,从而加强了眩晕感和极尽豪奢的氛围;《少女词》“手执木兰犹未惯,今朝初上采菱船”中的“犹未”“初上”则显示出少女第一次采莲时的慌乱。由上可见,诗人在整体场面的铺排描写中插入时间这一维度,或在整体上采用倒叙以配合诗歌整体的效果,更多则是插入表示时间序列的词,从而调节场面的节奏,或细化描述对象的动作,暗示人物心理。

空间也是诗人插入的一个维度。如《望骑马郎》:

碧蹄新压步初成,玉色郎君弄影行。

赚杀唱歌楼上女,伊州误作石州声。

郎君在路上,歌妓在楼上,起初两者在空间上是间隔的,正是美妙的歌声牵引了二者的心绪,郎君听到歌声而“弄影”,女子看到郎君而误唱歌曲,这其间有多少眼波流转,心意相接。又如《夜笛词》中的笛声乃是从西楼飘入少妇所在的东家,这一空间层次的引入,使诗歌如电影镜头一般从远景逐渐聚焦到女子身上,笛声悠扬,本无方向,何以偏偏入东家?“同心花”看似是“误剪”,实则是由女子心绪所致。空间在此不仅仅是构成场面描绘的骨架,同时使场面更加立体,并具有延展性。

综上,施肩吾在典型性场面的构架中,运用巧思插入时间和空间两个维度,不仅使得场面塑造更为具体,而且有效配合了描写对象的心绪、情感。更为重要的是,在通篇白描手法的运用下,避免了诗歌陷入琐碎细节的拼接,并使典型性场面更具想象空间,从而也保留了绝句体的核心品格——含蓄曲包,情思悠扬。

三 施肩吾七绝体艳诗在贞元、元和诗坛上的地位

齐梁诗风在中唐的复兴,是文学史上显著的文学现象,引起了众多思考与研究。孟二冬认为,文宗开成试诗“以齐梁格为考试标准,并不仅仅在于考验士子对于声病规律的掌握……还必须揣摩其神气声吻,故在遣词用语及情调意态诸方面,也就必然会带有齐梁诗的浮艳特征”。表现艳情是齐梁宫体诗的一个主要方面,因此,随着齐梁诗风在中唐的苏醒与风靡,艳诗创作的数量也逐渐增多,题材范围亦逐渐扩展。然而,从诗歌的实际创作情况来看,大历时期就已初露向齐梁回归的迹象。孟二冬勾勒了中唐齐梁诗风复兴的大体过程:大历诗人已初露端倪;皎然从理论上更为明确地倡导齐梁诗风;权德舆以台阁重臣的身份公开仿效齐梁诗歌,创作《玉台体十二首》;元和十二年令狐楚进呈《御览诗》;元白的诗歌创作;开成试诗变体;元白诗派的相关成员或与元白交往密切的诗人:李绅、刘禹锡、王建、李贺等。

艳诗是齐梁诗歌的重要组成部分,艳诗在中唐的勃兴与齐梁诗风的复兴是基本同步的。孟二冬揭示出齐梁诗风复兴的重要环节,这对本文研究艳诗在中唐的发展有很大启示,本节也拟在这个范围内考察施肩吾七绝体艳诗的独特地位。

1.对大历、贞元诗坛创作经验的继承(以《御览诗》为比较对象)

大历诗歌体现出向齐梁诗风回归的迹象,诗风清雅淡静,主要以五律表达怀友旅思、吟咏山水、隐逸之情,艳诗只占很少一部分;皎然对齐梁诗歌的倡导主要体现为理论著作《诗式》;权德舆婚后的大量诗歌以妻子为读者,为赠内诗,在传统的划分上并不属于艳诗,其结缡之前所作尽管多以女子为描写对象,但多为历史人物,或对女子服饰、容貌精心刻画,表现出对宫体诗风的承袭。

上文所述,是学术界梳理在大历至贞元期间,最能代表回归的齐梁诗风的诗人及作品,是以齐梁诗风的复兴为研究对象的典型性调查。施肩吾元和十五年(820)登第,大和中期(约831)之前归隐洪州西山,而《御览诗》的推选时间在元和九年至十二年间,所录主要为大历和贞元时代的诗人,所选诗歌也多为“姸艳短章”。为了回归到中唐诗坛的历史语境,且将考察的目标聚焦到艳诗创作,从而在中唐的评价体系中定位施肩吾七绝体艳诗的历史地位,本节拟以《御览诗》为标杆,考察施肩吾艳诗对大历、贞元诗学传统的继承与创新。

《诗源辩体》主要论及施肩吾七绝体的艳诗创作,就其现存诗歌来看,其艳诗创作的主要体裁仍是七绝,但亦有它体。现将《御览诗》所收艳诗的体裁分布情况列表如下:

表2 《御览诗》所收艳诗的体裁分布

由表2可知:

第一,《御览诗》所收艳诗共53首,仅占收诗总数的18.53%,其中收录最多的还是送别、旅思、怀人之作。施肩吾七绝体艳诗多达35首,如果将各种体裁都包括在内,占其现存诗歌的三分之一左右。可见,大历、贞元的艳诗尽管占到一定比例,但并不是最主要的题材,施肩吾在元和时期的艳诗创作规模较大,表现出对该题材的热衷。

第二,《御览诗》所收均为近体,在艳诗创作中,大历、贞元诗人利用最多的诗体为五律,其次为七绝,二者比例接近。但仅就徒诗一体来说,七绝是艳诗最常用的体裁。可见,施肩吾用七绝体写作艳诗,是继承了大历、贞元艳诗创作的传统。

《御览诗》所收艳诗涉及的描写对象较为广泛,现列表如下:

表3 《御览诗》所收艳诗的题材分布

由表3可知:

第一,《御览诗》艳诗所涉及的女性群体相当广泛。其中有:以班婕妤、阿娇为代表的失宠宫妃,独居闺房的少妇,苦等丈夫的征妇,妓女、女冠、江南少女,巫山神女、织女和望夫石等神话传说中的女子。其中“宫体”类如《夏日》《美人春怨》,主要描绘女子所居环境的典雅、富丽;“宫中情事”类如《天长久词》《宫中乐》等,涉及宫中女子的生活,类似宫词一体;“典故”类所收《京兆眉》《妾换马》均与艳诗的范围有所游离,姑列于此。大历、贞元时期对于艳诗的创作范围已经大体划定并扩展得较为充分,施肩吾的艳诗创作虽然广泛,但并未突破这一范围。

第二,虽然施肩吾继承了艳诗题材创作的传统范围,但其描绘对象却更偏向于娱乐场所的妓人、生动活泼的少女、兼具世俗气和铅汞气的女冠。大历、贞元诗坛则多为失宠宫妃和独居女子,且多采用乐府诗题,沿袭前代的语汇和意象,是历史中、诗人想象中的女性,施肩吾则采用徒诗体写作,将日常生活中所观察到的女子形象入诗。

2.与元和诗坛重要诗人的异同

《诗人主客图》将施肩吾列为“广大教化主”白居易及门弟子。但从目前文献来看,除张籍外,施肩吾与元和诗坛其他前辈诗人并无交游的记录。张籍有《送施肩吾东归》《赠施肩吾》。元和十五年,张籍在诗坛地位显著,施肩吾在与其交往中或对其诗艺有所学习。

张籍的艳诗题材主要分布在三种体裁:七古、乐府、七绝。其中七古九首,乐府十首,七绝十二首,此外还有两首五律。张籍的思妇和征妇诗,多用七古和乐府,多以夫妇对话或女子独白出之,女子往往呈现出一种直白的怨咒或希冀,上承汉乐府传统,情感大胆激烈,且多是对中唐社会弊端的控诉,是新乐府运动的成果,虽以女子为描写对象,殊难归入艳诗范畴。张籍七绝体艳诗描写对象虽然较为广泛,但只占其现存诗歌的7.3%, 且七绝一体的创作成就也远远比不上其古诗和乐府的水平。

许学夷将施肩吾的艳诗与元稹作比较,虽然施肩吾并无和元稹交游的直接证据,但施肩吾元和十五年中第先后,元稹在京任职,且诗名早著,施肩吾对这位当时诗坛的泰斗级人物想必是极其熟悉的。《才调集》卷五所收元稹诗五十七首,多为艳诗,元稹以其亲身经历为题材的艳诗创作,多采用了长篇排律和五七言律诗的体式,这并不是施肩吾采用七绝体创作艳诗的直接诗学传统。

元和诗坛上较多用七绝体进行艳诗创作的当属王建。他的《宫词》百首多涉及对女性的描写。不过,通观百首《宫词》,它在某种程度上可以看作是当时普通文人对宫廷内闱神秘生活的一种窥探,它涉及对各种机构职能的介绍。而通篇对女性进行描写的并没有占到多数,即使涉及宫中女官或伎女,也多为一种客观的静描,很难看到诗人情感的渗入。诗人带着一种探奇和欣赏的眼光进行白描,诗中的女性如静物般富丽堂皇而不动声色。

由上可见,元稹、张籍等元和诗坛的代表诗人并没有用七绝体大规模地创作艳诗,实际上,元和诸公更多地将七绝一体运用到一些社交场合。仅以张籍为例,七绝用于送别(《送许处士》)、答谢(《酬滕杖》)、应酬(《和崔驸马闻蝉》)、以诗代信(《答刘明府》),也会表达一种即时的感受,如感怀(《感春》)、对亲人的思念(《登楼寄胡家兄弟》),甚至寄寓一种时代的感慨(《法雄寺东楼》)。王建虽然用七绝体写作了百首《宫词》,但仅涉及艳诗写作的一个主体对象——宫中女子,艳诗题材范围较为狭窄。

但是施肩吾的七绝体艳诗并非直接上承大历、贞元诗坛,他的艳诗创作吸收了元白诗坛诗歌创作的重要成果,即细节描写和白描手法的运用。张籍乐府“体发人情,极于纤细,无不至到”,可谓“止道人人意中事,却非人人集中有”,这便是张籍《秋思》感发人心的原因。元稹《遣悲怀三首》用典型细节串联,成为古今悼亡诗的绝唱,也是得益于此。

因此,元和诗坛的重要诗人虽没有用七绝体创作艳诗的大量实践,但是他们在乐府诗、律诗及七绝体其它题材的创作中,用白描手法写生活细节,看似平淡却直击人心。施肩吾正是充分吸收了这种创作经验,将其运用到七绝体艳诗的创作中去,从而在元白诗派中开辟出了一片自己的领域。

综上所述,总体看来,大历、贞元诗坛已经就艳诗创作的体裁和题材范围形成了一定的传统。施肩吾是在继承前代创作经验的基础上,将大历、贞元诗坛善用乐府诗写宫怨、闺怨转移到用徒诗体描绘世俗女子的喜怒哀乐上来。同时,他还创造性地吸收了元和诗坛重要诗人的表现艺术,将细节描写和白描手法引入到七绝体艳诗的写作上来,从而在元白诗坛开辟出自己的领域,具有独特的诗史意义。

结语

施肩吾七绝体艳诗在充分吸收大历、贞元、元和诗坛创作传统的同时,不断开拓创新。在题材上,将表现的重点由宫怨、闺怨、征妇等传统题材转移到妓人、女冠、少女等方面上;在内容上,以女性为中心,着重突出金钱为轴心的市井关系,并同时构建起温情的邻里关系;在表现方式上,充分吸收了元白诗派的表现技巧并将其运用到七绝体艳诗的创作上,在典型性场景的构建中,丰富以具有生发性的细节描写,同时插入时、空两个维度,从而在白描手法结构全篇的同时,仍然保留了七绝体含蓄蕴藉的品格。施肩吾的七绝体艳诗在对大历以来的艳诗创作和元白诗派的表现技巧进行吸收、融合之后,呈现出一种全新的面貌,从而弥补了元和诗坛七绝体艳诗的空白,具有特殊的诗史意义。