田埂碱蓬带对棉田多异瓢虫种群发生的调控作用

李雪玲,罗延亮,李 辉,谢 欣,马若涵,刘永建,王佩玲,陆宴辉

(1.石河子大学农学院 / 新疆绿洲农业病虫害治理与植保资源利用重点实验室,新疆石河子832003;2.中国农业科学院植物保护研究所/植物病虫害生物学国家重点实验室,北京100193;3.新疆生产建设兵团第八师121团农业发展服务中心,新疆石河子832066)

0 引 言

【研究意义】新疆是我国主要优质棉产区,棉蚜Aphisgossypii(Glover)是新疆棉花上的一种主要害虫,对棉花产量与品质造成较大影响。棉蚜的防治主要依赖于药剂使用,由于棉蚜发生量大,世代周期短,加上田间用药不合理,使其抗药性问题严重,难以进行持续有效治理[1]。研究表明,自然天敌对棉蚜有很好的控制作用,保护和利用天敌是控制棉蚜危害的重要途径[2-5]。多异瓢虫Hippodamiavariegata(Goeze)是新疆棉蚜的优势天敌之一,前期调查发现,棉田周边藜科杂草碱蓬对多异瓢虫有很好的保育作用[6]。因此,研究棉田田埂碱蓬带对多异瓢虫种群发生的影响,对客观评价碱蓬带的生态保育功能、制定有效的棉蚜生态治理措施具有十分重要的意义。【前人研究进展】近年来,利用非作物生境增强天敌生物防治效能的研究取得了一系列进展。农田周边保留一定数量的杂草可以提高对害虫的生物防治作用,如在稻田周边的田埂上留种杂草(如千金子、稗草、水苋菜、游草等),可增加稻田捕食性天敌的数量,有助于控制稻飞虱的发生及为害[7]。在稻田中按一定的布局和比例种植香根草可以有效地控制二化螟Chilosuppressalis(Walker)的为害,种植香根草的稻田二化螟寄生蜂尤其是卵寄生蜂的多样性和丰盛度显著高于对照田[8]。李秀琴等[9],郭天凤等[10]研究发现,棉田害虫的天敌与周围非作物生境中天敌种类具有一定的相似性,在棉蚜发生期大量天敌可以从非作物生境中迁入棉田控制棉蚜种群发生。南疆棉田周围的芦苇、花花柴等可为瓢虫、草蛉等天敌提供多样的栖息地和食物源[11],北疆棉田周边的碱蓬、苦豆子、芦苇、骆驼刺、滨藜等杂草有利于保护涵养瓢虫、草蛉、食蚜蝇等天敌[12]。此外,在棉田边缘种植苜蓿带,可以有效控制棉蚜发生。在棉蚜刚进入棉田时,苜蓿带上已经繁育了瓢虫、草蛉、食蚜蝇等大量天敌,数量是棉花上的10多倍,苜蓿刈割迫使捕食性天敌迁入棉田,发挥对棉蚜的控制作用[13]。【本研究切入点】碱蓬带对棉田多异瓢虫发生及控蚜作用的影响,科学评价棉田边缘杂草对天敌的保育作用,为棉田害虫的生态调控措施制定提供科学依据。【拟解决的关键问题】研究碱蓬、苦豆子等杂草对瓢虫等捕食性天敌有很好的保护作用,合理利用棉田周边的杂草,有效地保护天敌资源,将可能增强棉田天敌对害虫的自然控制能力。以碱蓬为研究对象,分析棉田田埂碱蓬带对多异瓢虫种群发生与控害的影响。

1 材料与方法

1.1 材 料

试验在新疆石河子市石河子总场三分场1(新陆早45号,植金5号)和2连(植金5号,石惠13号)、石河子大学教学试验场2连和5连(石惠13号)连进行。选取田埂边有碱蓬带的棉田为处理(下称有碱蓬带的棉田),以周边没有碱蓬及其他杂草的棉田作为对照(下称对照棉田),处理棉田田埂上的碱蓬带宽约1 m,各样地间隔100 m以上。两类棉田棉花品种均为新陆早系列,栽培管理措施基本一致,棉花为覆膜栽培,采用膜下滴灌处理,一膜6行,膜宽2.3 m,行距为60 cm,株距为10 cm。处理与对照棉田各选3块(即为3次重复),单块棉田面积约为3.3~8.6 hm2,每块棉田用于试验调查的棉花面积约为600 m2。试验期间所有棉田均不施用杀虫剂,其它按常规措施进行管理。

1.2 方 法

1.2.1 蚜虫与多异瓢虫种群发生情况

于2018年5月底至9月初,在所选地块系统监测碱蓬上的蚜虫及两类棉田中的棉蚜、多异瓢虫种群数量,每7 d调查一次。碱蓬上采用扫网法调查,每次扫10复网。将采集到的昆虫装在含有75%酒精的塑料瓶中带回实验室,在解剖镜下进行多异瓢虫和蚜虫的数量统计。棉田调查采用目测法,每块地在距田埂(或碱蓬带)10 ~20 m范围内选择9个样点,样点呈棋盘式分布,每点调查10株棉花,共调查90株,记录棉蚜(活蚜)及多异瓢虫(包括成虫与幼虫)种群数量。

1.2.2 捕食性天敌生物控害作用评价

罩笼试验于2018年7月23日在处理棉田和对照棉田中开展,罩笼的制作和设计参考Fox等方法[14]。试验所用罩笼框架由铁棍焊接而成,笼架规格为0.6 m×0.6 m×1.2 m(长×宽×高),网罩为80目白色细纱网(孔径0.18 mm)。其中,封闭的笼子用网罩全部罩住(下称封闭罩笼),用于隔离所有捕食性天敌。开放时,则在封闭笼子四面各划有1个25 cm×25 cm(长×宽)的开口(下称开放罩笼),使天敌可自由进出。

在距碱蓬带(处理棉田)或田埂(对照棉田)平行距离10~20 m处,随机选取长势整齐的3株棉花设置封闭罩笼,同时在距离封闭罩笼约1 m处另选3株棉花进行开放罩笼作为对照,每个封闭罩笼与开放罩笼视为一组,每组罩笼间隔5 m以上,每块棉田各设置封闭罩笼与开放罩笼共9组。罩笼设置后即清除笼内所有天敌、蚂蚁等中性昆虫以及除蚜虫外的其它害虫,每个罩笼内均保留100头无翅成蚜,并剔除多余蚜虫,棉蚜不足100头的从邻近棉株上补充至100头,所有开放罩笼均作相同处理。罩笼设置后第7、第14 d,分别统计每个封闭罩笼和开放罩笼中棉株上的棉蚜活体数量。

1.3 数据处理

根据棉田系统调查结果,计算每次调查时多异瓢虫与棉蚜的益害比(N:P)。其公式为:N:P = 多异瓢虫种群密度/棉蚜种群密度。

根据罩笼试验结果,计算棉蚜种群相对增长比率(RGRA),计算公式为:RGRA=Nt/No,其中,Nt表示调查时间点罩笼(对照)处理棉蚜数量,No表示罩笼(对照)处理起始棉蚜数量。

使用天敌控害指数(Biocontrol Services Index,简称BSI)来评价捕食性天敌对棉蚜的生物控制作用,计算公式为:BSI=(Ac-Ao)/Ac其中,Ac表示调查时间点罩笼处理内的棉蚜数量;Ao表示同一时间点对照处理(开放罩笼)棉株上棉蚜数量。

多异瓢虫种群数量为成虫和幼虫总和,棉田多异瓢虫和棉蚜种群密度均换算为百株虫量,碱蓬上多异瓢虫和蚜虫种群密度计算单位均为20网虫量。由于昆虫种群发生受前一次种群密度的影响,因此,其季节性变化属于随时间重复测量性质的数据,各次种群调查并不满足独立性,适宜采用混合效应线性模型(Linear mixed effects model)进行分析。数据分析前对蚜虫与多异瓢虫种群密度进行对数转换log10(x+1),以使其满足正态性与方差齐性。同时采用独立样本T检验(T-test)比较两类棉田中不同生长季节(月份间)多异瓢虫种群密度及其与棉蚜益害比的差异,以及罩笼试验中棉蚜种群相对增长率的差异、两类棉田中捕食性天敌生物控害指数的差异。重复测量数据的分析通过SAS 9.4软件进行(Proc Mixed)[15],T检验通过SPSS 19.0软件进行[16]。

2 结果与分析

2.1 碱蓬上蚜虫和棉蚜与多异瓢虫种群消长动态

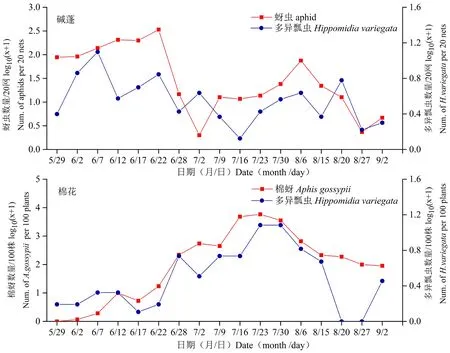

研究表明,棉花与碱蓬上多异瓢虫的种群数量呈交替升降的趋势。5~6月棉花苗期是碱蓬上蚜虫盛发期,多异瓢虫主要集中在蚜虫丰富度较高的碱蓬上;7~8月,由于碱蓬上的蚜虫数量逐渐降低,相邻棉田中棉蚜种群数量快速上升,多异瓢虫跟随棉蚜大量从碱蓬上转移到棉花上;棉蚜种群数量在7月23日达到最大值,此后逐渐降低。图1

图1 碱蓬上蚜虫和棉蚜与多异瓢虫的种群消长动态

Fig.1 Population dynamics of aphids andH.variegatain suaeda and cotton field

2.2 不同类型棉田多异瓢虫种群发生及其与棉蚜的益害比

研究表明,棉田多异瓢虫种群数量呈现出显著的季节性波动(F= 3.82,df= 13,30,P= 0.001),但不同类型棉田之间多异瓢虫种群密度无显著差异(F= 0.72,df= 1,8,P= 0.420),时间与处理间交互作用也无显著差异(F= 1.99,df= 13,30,P= 0.059)。还比较了棉花不同生育期之间的多异瓢虫种群密度,在不同月份都没有发现多异瓢虫种群密度在两种类型棉田之间有显著差异(6月:t= 1.19,df= 1,3,P= 0.278;7月:t= 2.53,df= 1,2,P= 0.128;8月:t= 0.33,df= 1,1,P= 0.795)。但在整个调查期,有碱蓬带的棉田和对照棉田的多异瓢虫平均密度分别为9.2和4.8头/百株,前者是后者的1.9倍。不同月份数据同样显示,有碱蓬带的棉田中多异瓢虫密度要高于对照棉田。图2

注:图B数据为平均值±标准误,“ns” 代表两类棉田相比无显著差异(P> 0.05)(A:全生育期;B:不同季节)

Notes: The data in the figure B are means ± SE, “ns” indicates no significant difference (P> 0.05)(A: the whole growth period; B:different months)

图2 两类棉田中多异瓢虫的种群消长动态

Fig.2 Population dynamic of H.variegata in two types of cotton fields

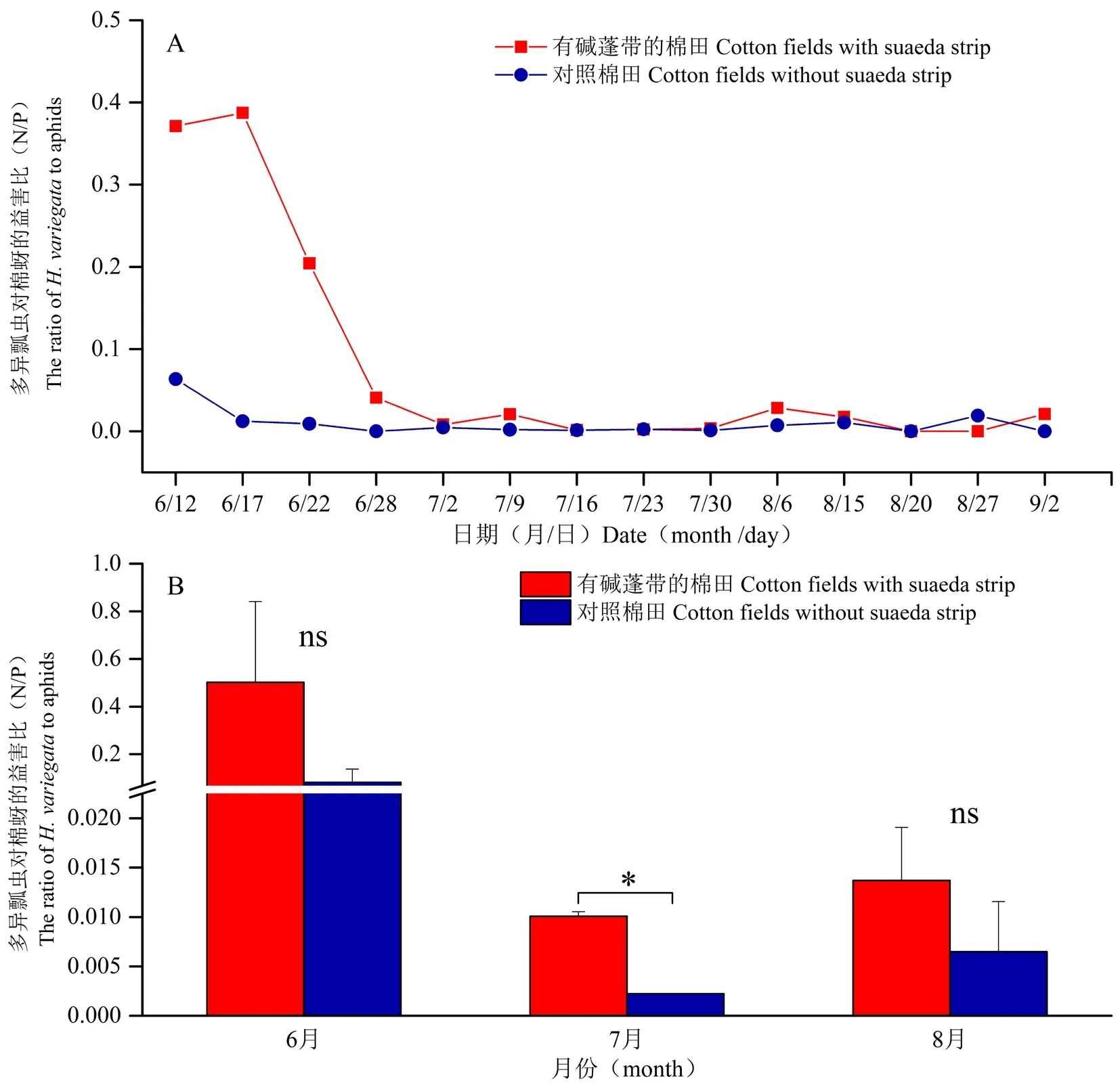

研究表明,多异瓢虫与棉蚜的益害比(N:P)在不同类型棉田中季节性变化并不显著(F= 1.14,df= 13,28,P= 0.370),且不同类型棉田之间益害比无显著差异(F= 0.71,df= 1,8,P= 0.425),时间与处理交互作用也无显著差异(F= 0.66,df= 13,28,P= 0.783)。比较棉花不同生育期益害比,不同类型棉田之间益害比仅在7月有显著差异(t= 17.19,df= 1,1,P= 0.035),6和8月均无显著差异(6月:t= 1.22,df= 1,6,P= 0.268;8月:t= 0.98,df= 1,2,P= 0.433)。益害比反映了多异瓢虫与棉蚜的数量关系,在有碱蓬带的棉田,多异瓢虫与棉蚜的益害比呈逐渐降低趋势,6月中旬至6月底有碱蓬带的棉田益害比始终高于对照棉田,这可能是由于6月碱蓬带上的多异瓢虫随棉田棉蚜发生大量转移到棉田中,使其益害比提高。7月初以后益害比数值开始接近,且始终处于较低水平,均在1:50以下。整个调查期,有碱蓬带的棉田和对照棉田的益害比平均值分别为0.079和0.009,前者的益害比是后者的8.8倍。图3

注:图B数据为平均值±标准误, “*”表示处理间差异显著(P< 0.05),“ns”代表两类棉田相比无显著差异(P> 0.05)(A:全生育期;B:不同季节)

Notes: The data in the figure B were means ± SE,“*” indicates significant difference between treatments (P< 0.05), “ns” indicates no significant difference (P> 0.05)(A: the whole growth periods; B:different months)

图3 两类棉田中多异瓢虫与棉蚜的益害比

Fig.3 The ratio ofH.variegatato aphidsin two types of cotton fields

2.3 捕食性天敌对棉蚜的生物控害作用评价

研究表明,有碱蓬带的棉田中,建立罩笼后第7和第14 d,开放罩笼内的棉蚜种群相对增长比率均显著低于封闭罩笼(day7:t= 4.37,df=1,15,P= 0.001; day14:t= 3.11,df= 1,15,P= 0.008)。第7 d时封闭罩笼内的棉蚜种群相对增长比率达到最大值4.80,而对开放罩笼为1.09;第14 d时封闭罩笼内的棉蚜种群相对增长比率为2.71,开放罩笼为0.11。对照棉田中,开放罩笼7 与14 d后的棉蚜种群相对增长比率也显著低于封闭罩笼(day7:t= 2.95,df=1,15,P= 0.007; day14:t= 4.06,df= 1,15,P= 0.001)。第7 d时封闭罩笼内的棉蚜种群相对增长比率为1.65,而开放罩笼为0.78;第14 d时封闭罩笼棉蚜种群相对增长比率达到最大值2.53,开放罩笼为0.25。

研究表明,有碱蓬带的棉田和对照棉田相比,建立罩笼后第7和第14 d捕食性天敌的生物控害指数(BSI)均有显著性差异(7 d:t= 3.37,df=1,53,P= 0.001;14 d:t= 3.54,df=1, 33,P= 0.001)。且两类棉田捕食性天敌的控害指数均在建立罩笼后第14 d达到最大值,分别为0.93、0.74。碱蓬带的存在显著提高了捕食性天敌对棉田中棉蚜的自然控制作用。图4

注:A.有碱蓬带的棉田;B.对照棉田;C.生物控害指数(BSI)。图中数值为平均值±标准误,**表示处理间差异极显著(P< 0.01)

Notes: A.Cotton fields with suaeda strip; B.Cotton fields without suaeda strip; C.Biocontrol Services Index (BSI).The data in the figure 4 were means ± SE ,“**” indicates significant difference between treatments (P< 0.01)

图4 捕食性天敌生物控害作用评价Fig 4 Biological control effect of predators on aphids

3 讨 论

3.1 研究结合系统调查和罩笼评估的方法,定量评价了棉田田埂碱蓬带对多异瓢虫发生及生物控害作用的影响。研究表明,多异瓢虫是棉蚜田间优势捕食性天敌[17-18]。研究分析碱蓬上蚜虫和棉蚜与多异瓢虫种群消长动态发现,前期5~6月多异瓢虫主要集中在蚜虫丰富度较高的碱蓬上,7~8月碱蓬上蚜虫种群密度减少,棉田中棉蚜种群数量快速上升,多异瓢虫从碱蓬上大量转移到棉花上取食。碱蓬上生活着大量的节肢动物,能够为天敌提供食物来源,由于生长周期明显早于棉花,前期可为棉田储备丰富的天敌资源,并起到保育天敌的作用。这一结果与杨海峰等[19]研究结果一致,新疆农田边缘的野生植物上蚜虫种类很多,4~5月是各种蚜虫繁殖发生盛期,培养了大量的多异瓢虫、草蛉、食蚜蝇类等天敌;随着气温升高时,蚜虫消退,这些天敌将外迁进入棉田。

3.2 研究发现有碱蓬带的棉田中多异瓢虫种群密度和益害比均高于对照棉田,表明碱蓬带可能通过增加棉田多异瓢虫的数量来提高其对棉蚜的控制效果。这一结果与王伟等[20-21]在油菜和小麦上研究结果相似,棉田边缘种植油菜诱集带, 主要是利用油菜上的蚜虫等害虫吸引和繁殖自然天敌, 以增加棉田早期自然天敌数量;棉田中种植小麦能有效地增加棉田中的天敌数量,尤其是瓢虫类天敌,可有效提高棉田的益害比,对控制棉田早期害虫发生发挥着有效的作用。

3.3 通过田间罩笼试验可以有效评价捕食性天敌对害虫的生物控制作用。有研究表明,罩笼后14 d内有翅蚜数量非常低,对蚜虫种群变化的影响基本可以忽略[22],因此,对照处理下(开放罩笼)蚜虫种群的变化主要归因于自然天敌的控制作用。研究发现,建立罩笼第7和14 d,对照处理蚜虫种群增长比率均显著低于罩笼处理,表明在没有天敌存在的情况下,罩笼内棉蚜数量显著增加。这一结果与于汉龙等[23]研究结果一致,在去除自然天敌的处理中,苗蚜数量大部分时间远远高于防治指标,而且苗蚜发生期持续的时间更长。但罩笼后第14 d棉蚜种群增长率低于第7 d,这可能与试验后期遇到高温天气[24-25]有关,使得棉蚜种群数量有所下降。此外,研究还发现有碱蓬带的棉田罩笼7与14 d捕食性天敌的控害指数(BSI)均显著高于对照棉田,这表明棉田田埂留种碱蓬带能显著提高捕食性天敌对棉蚜的控制作用。

3.4 在距棉田边界20 m范围内的不同距离上自然天敌对棉蚜的控害作用差异不显著,这可能与瓢虫具有较强的迁移能力有关,选择的调查点距田埂10~20 m,而瓢虫的活动能力远远超过此距离。林荣华[26]曾研究发现,苜蓿带有无对天敌的影响没有差异,原因可能是天敌的活动能力超过调查点至苜蓿边缘的距离从而导致结果不能够反映出差异。

3.5 农田生态系统中的非作物生境在维持和促进自然天敌控害效果中发挥着重要作用[27-28]。因此,保护棉田非作物生境,在周边留种一些藜科杂草如碱蓬作为储蓄植物,为瓢虫在不同作物/植物间转移、存储和增殖创造有利条件,可以更好地发挥其控害功能。功能性植物的田间种植比例是影响天敌保育效果的重要因素之一[29]。因此,对于碱蓬在田间的布局、留种规模及其影响天敌控害的作用范围,还有待于进一步研究。

4 结 论

棉蚜高发期是多异瓢虫种群自碱蓬迁入棉田的主要时期,有碱蓬带的棉田中多异瓢虫种群密度、益害比均高于对照棉田,显著增强了棉田捕食性天敌对棉蚜的控害效应。碱蓬在维持和促进多异瓢虫控害效果中发挥着重要作用,应合理利用碱蓬带实施自然天敌对棉蚜的生态治理。