面向深度学习的混合式学习模式设计及实证研究

黄志芳 周瑞婕 赵呈领 万力勇

摘要:在深入推进高校混合式教学改革的大背景下,如何利用技术手段提高混合式教学效果,促进学习者的高阶思维能力培养,是教育研究者们关注的焦点问题。该研究引入深度学习理论,以行动研究为主要研究方法,从知识掌握、能力培养以及情感体验三个层面,分课前、课中及课后三个阶段构建了面向深度学习的“3*3混合式学习模式”,并基于该模式在对研究方法类课程进行教学活动设计的基础上,开展了三轮行动研究。研究结果表明该模式对学习者知识掌握和能力培养具有显著的促进作用,并能给予学习者良好的情感体验,能有效促进学习者的深度学习。

关键词:深度学习;混合式学习模式;行动研究;情感体验

中图分类号:G434

文献标识码:A

一、引言

近几年,在教育信息化的推动下,各领域的教育教学改革正如火如荼地进行着。教育部“十三五”规划指出要继续促进高校线上线下混合式教学改革[1]。信息化时代,教育教学改革的关键在于转变目前“以教师为中心”的教学结构,这就要求高等学校必须改革传统的课堂教学结构,积极开展信息技术教学应用研究,探索新型教学模式,促进高素质人才的培养。自2012年起, “混合学习设计”已连续六年成为《新媒体联盟地平线报告(高等教育版)》提到的“加速高等教育技术采用的趋势”中的关键一环[2]。国内外众多学者对混合学习展开研究和实践,并取得了许多有价值的研究成果。随着教学理念和信息技术的发展,目前混合学习研究在理念、应用和技术方面都有一定的倾向性。在理念方面,研究者倾向于将混合学习融合翻转课堂、个性化学习等各种新理念,比如樊敏生等在研究基于电子书包的混合学习模式时,结合翻转课堂提出了基于电子书包的翻转课堂式教学模式[3];在应用方面,混合学习趋向于应用在课堂、课程、专业、企业培训等方面,比如王建明等将设计的基于线上课程和工作室制度的混合式教学模式应用于课程教学中[4];在技术方面,研究者引入了一些新平台和新技术,比如叶豪盛等学者把虚拟现实等新技术引入混合学习领域,应用于儿童心理康复实验中[5]。虽然混合学习在研究中取得了一定的成果,但在实际教学应用中,促进深度学习的实证研究较为欠缺,如何更好地利用技术手段,提高学习者学习效果,促进学习者深度学习,仍是研究者们关注的焦点问题。

基于此,为了提高混合式教学效果,促进学习者高阶思维能力培养,本研究引人深度学习理论,构建了面向深度学习的“3*3混合式学习模式”,并在研究方法类课程中展开教学实践,以期为教学模式的创新,研究方法类课程的教学改革提供借鉴和指导。

二、面向深度学习的混合式学习模式构建与应用

(一)面向深度学习的混合式学习模式构建

1.理论分析

本研究主要以深度学习理论为指导。国内外学者大多从学习方式、学习过程及学习结果三个角度对其进行界定[6]。Biggs将深度学习与浅度学习相对来看,他认为深度学习包含高水平或者主动的认知加工[7]。张浩等认为,深度学习要求学习者掌握非结构化的深层知识并进行批判性的高阶思维、主动的知识建构、有效的迁移应用及真实问题的解决,进而实现问题解决能力、批判性思维、创造性思维、元认知能力等高阶能力的发展[8]。在SDL(深度学习项目)研究中,深度学习是学生胜任21世纪工作和公民生活必备的能力,这些能力可以让学生灵活地掌握和理解学科知识以及应用这些知识去解决课堂和未来工作中的问题,主要包括掌握核心学科知识、批判性思维和复杂问题解决、团队协作、有效沟通、学会学习、学习毅力六个维度的基本能力[9]。综上所述,笔者认为深度学习是学习者在知识掌握的基础上培养自主学习、沟通协作及问题解决等高阶能力,且学习者情感上具备良好的学习体验。

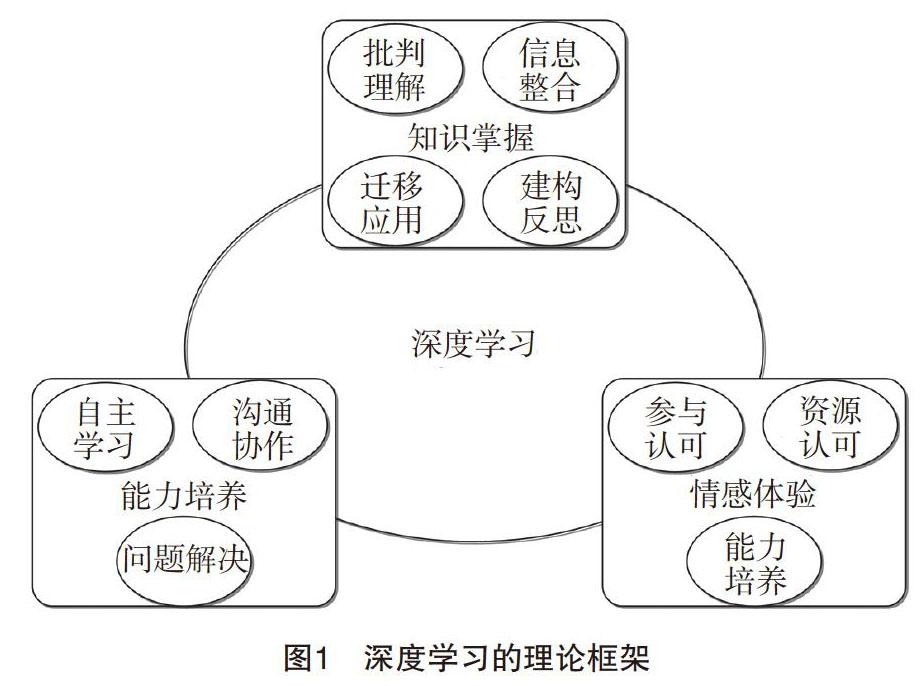

本研究在深度學习注重批判理解、强调信息整合、促进知识建构、着意迁移运用和面向问题解决等五个基本特征[10]基础上,提出了“深度学习”理论框架(如图1所示)。该框架在借鉴段金菊、余胜泉等构建的e-Learning环境下深度学习分析模型[11]基础上,将深度学习分为知识掌握、能力培养及情感体验三个层面。其中,知识掌握是深度学习的根基,相较于浅层学习,深度学习中的知识掌握层面更强调学习者对所学知识的批判理解,整合所获得的知识信息,主动建构自己的知识结构体系,并能够对获取的知识进行迁移应用。随着深度学习与21世纪技能的结合[12],能力培养成为了深度学习的关键点。能力培养层面关注学习者人际、认知及个人领域的能力的培养[13],包括沟通协作能力、自主学习能力及问题解决能力等。情感体验是深度学习的保障,根据以人为本的教育理念,学习者的情感体验在学习过程和结果中发挥着越来越重要的作用。情感体验层面聚焦于学习者的体验认可度评价,包括学习者对参与过程、学习资源及能力培养等方面的认可度。

综上所述,深度学习的核心特征体现在知识的深层次掌握、高阶能力的提升以及情感的升华三方面,要求学习者通过理解、整合、迁移、应用信息资源,学习和掌握知识;在运用信息资源自主学习,与同伴交流协作、问题解决过程中,提升高阶思维能力;通过参与学习体验、资源学习体验,在能力培养中实现情感的升华。

2.模式构建

本研究采用传统教学模式与在线教学模式相结合,面对面线下学习与线上MOOC平台学习相融合的混合式学习模式,着眼于深度学习理论,以学习者为中心,将混合学习分为课前、课中及课后三个阶段进行,深度学习的三个层面贯穿其中,构建了面向深度学习的“3*3混合式学习模式”(如图2所示)。

从图2可看出,深度学习要求学习者满足知识掌握、能力培养及情感体验这三个层面的需求。在面向深度学习的混合式学习模式中,知识的掌握主要在课前课中完成,课前通过自主学习,对获取的信息理解批判,与已有知识进行整合,自主构建知识体系;课中通过课堂教学活动,将课前所学知识迁移应用,从课堂活动中完善知识体系构建。能力培养体现在整个混合学习过程中,课前学习者利用资源自主学习,有助于自主学习能力的培养。课中开展合作探究活动,线上讨论交流与课后答疑有利于提高沟通协作能力。学习是从发现问题到解决问题的过程,在“以学习者为中心”教学模式中,有利于问题解决能力的提高。整个混合学习过程都关注学习者的情感体验,力图充分发挥其学习积极性,营造良好的学习氛围。

交流互动与评价反馈是促进学习者深度学习的重要杠杆。互动交流是解决问题最有效的途径之一,其方式多种多样,课前课后以线上交流为主,包括在MOOC平台的讨论区、第三方交流平台讨论等。课中以面对面的互动交流为主。有效的互动交流不仅有利于问题的解决,而且能够营造良好的深度学习氛围,为深度学习创设情境。评价反馈贯穿于整个混合学习过程中,采用过程性评价与总结性评价相结合,集组内、组间、教师评价为一体,多角度多元化的评价方式,通过学习过程中的评价反馈,及时改进和完善教学方案,有利于学习者对知识的掌握,促进深度学习。

(1)课前知识传递

在课前知识传递环节,为了更好地引导学习者利用资源自主学习,教师需要进行前端分析、教学设计;收集并开发教学资源,包括学习任务单、微视频、PPT等教学课件,根据课程教学需要改造或开发教学资源;向MOOC平台上传教学资源,发布课前任务,进行在线答疑、在线讨论等互动交流。学习者在学习任务单的引导下,明确学习任务,利用微视频等资源完成课前学习。若对微视频内容存在疑问,可以查阅提供的PPT或推荐的网站等相关资源。若仍无法解决问题,可通过在线答疑、讨论等方式解决疑惑。最后完成教师布置的自测题等任务,实现知识的传递。教师根据自测题完成情况,对学习者进行异质分组,力图形成相互带动、共同进步的合作学习氛围,并根据反馈的问题,及时调整课上教学计划和课堂教学活动。

(2)课中知识内化

课中知识内化阶段包括合作探究、个性化指导、展示应用、总结点拨环节。在合作探究环节,教师根据课前反馈的问题,引领回顾重难点内容,组织合作探究活动,安排任务或提出问题,由小组合作完成。学生依据教师提出的问题或分配的任务与同伴合作探讨,以分工合作的方式完成任务。在个性化指导环节,教师参与到各小组的交流中,为其解答疑惑,并进行个性化指导,实现个性化教学。展示应用环节是为了加深学习者对课程重难点的理解与运用,促进知识的内化,构建知识体系,教师发布展示应用的任务,各小组将合作交流成果与其他组同学分享交流,进行展示应用,其他组同学根据其表现进行组间评价,教师应将展示评价的结果记录,作为对各小组的过程性评价,及时了解学生学习情况,以作为及时调整学生分层情况的依据。总结点拨环节中,教师引导各小组进行自评,引领学生系统化梳理知识,并对课程学习整个环节总结反思,不断改善教学各环节。

(3)课后巩固延伸

教师为学习者分派课后巩固拓展任务,以便学生及时查缺补漏,完善知识体系。学习者在完成过程中遇到问题时,可重新回顾提供的学习资源,与同伴线上讨论交流,教师适时地组织线上答疑、讨论交流活动,以更好地解决学习者的疑惑。

(二)面向深度学习的混合式教学活动设计与实施

本研究依托于中国大学MOOC平台,将线上MOOC平台教学与线下面对面课堂教学相结合,以“教育技术学研究方法”作为实践课程,将面向深度学习的混合式学习模式运用于此类研究方法课程中。教学活动设计需结合学科特征、教学内容及学习者性质[14],根据加涅的九大教学事件[15],本研究的教学活动设计结合了教学环境设计,合理编排教学活动,力图使教学程序与学习者内部心理过程相吻合。

1.前端分析

(1)教学目标设计

深度学习需要从知识掌握、能力培养、情感体验等层面进行分析,因此本研究将选用三维目标进行教学目标分析。面向深度学习的“教育技术学研究方法”课程的混合式学习总体目标中,知识与技能层面的教学目标是学习者能够了解教育技术学研究的基本过程与环节,掌握教育技术研究的基本方法与研究数据处理分析的技能,把握研究论文的结构及撰写研究论文的方法;过程与方法层面的教学目标是學习者能够提高阅读教育技术学文献的能力,提高利用学习资源自主学习能力,提高分析解决问题的能力及有效处理研究数据的能力;从情感、态度、价值观层面看,学习者能够加强与教师、同学的协作交流,建立新型师生关系。

(2)教学内容分析

“教育技术学研究方法”属于研究方法类课程,是教育技术学专业本科生主干课程之一,是一门基础理论与工具学科,兼具专业性和通用性的方法论性质[16]。这类课程的学习,关键在于对研究方法的理解和运用,将对研究方法的迁移应用放在课中课后进行,基础知识的理解放在课前完成,因此,面向深度学习的混合式学习模式适用于该课程。课程的主要内容包括调查研究法、行动研究法等研究方法,数据的收集与统计,研究方案与论文的撰写等内容。本研究以行动研究法作为教学实践内容,包括行动研究基本知识点、案例论文分析及研究方案的撰写。其中,基本知识点包括行动研究法的概念、特征、基本环节等。

(3)学习者特征分析

设计与探索面向深度学习的混合式学习模式是为学习者服务的,学习者特征分析能够更好地满足学习者需求,为实现个性化深度学习提供支持。本研究以H大学教育技术学专业2015级本科生作为研究对象,经过问卷调查和访谈,对学习者起点能力、学习风格、学习动机及信息素养进行分析(如表1所示)。

从表1可以看出,学习者具备一定的专业基础;具备主动求知欲,偏爱自主学习方式,这为学习者的自主学习提供了可能。学习者具备基本的计算机操作能力,熟悉MOOC平台操作,有利于学习者在信息化环境中的学习。但深度学习强调充分发挥学习者的主观能动性,如何有效激发学习者的学习兴趣,将其学习的外部动机向内部动机转化,促使学习者积极主动地学习是本研究教学实践的关键。

2.教学环境设计

教学环境是教学资源与人际关系的一种动态组合[17]。在本研究中,教学环境包括线上MOOC平台教学环境、线下智慧教室教学环境,将从教学资源、教学工具及教学策略等方面进行设计(如表2所示)。

3.教学活动设计

面向深度学习的混合式学习模式分为课前、课中及课后三个阶段,主要采用任务驱动型教学方法。课前自主学习,批判理解知识,以自学自测的形式进行知识传递;课中协作学习,整合信息,以小组展示分享的形式进行知识内化;课后深入学习,解决问题,以研究方案撰写的形式巩固拓展延伸。本研究教学过程以“教育技术学研究方法”课程中行动研究法的教学为例,进行教学活动设计(如图3所示)。

三、面向深度学习的混合式教学模式应用的实证研究

本研究采用行动研究法,将面向深度学习的混合式学习模式运用到教学中,在教学实践中不断改进教学方案,促进学习者的自主学习、协作学习,从而促进其深度学习。行动研究对象为H大学教育技术学专业2015级本科生,共46人,实验对象已修过先行课程,并掌握课程所需技术,本次研究分三轮进行(如表3所示)。

(一)第一轮行动研究

1.计划与行动

根据教师以往的教学实践总结,学习者在课堂学习过程中存在知识传递效率低、学习积极性不高的问题,主要表现为:课前预习不能有效完成,学习者发言讨论不积极。针对此问题,由学习者分析可知学习者偏爱自主学习方式,且基本具备对计算机、MOOC平台的操作能力,因此,本轮行动研究计划采用MOOC平台自主学习的方式进行知识的传递。

教师为学习者提供MOOC视频、学习任务单、案例课件等学习资源。学习者根据需求,利用学习资源进行自主学习。教师作为引导者为学习者解答疑惑,管控学习者自主学习过程,为学习者提供自测题,包括10道客观题(每题7分)及3道主观题(每题10分),涵盖了研究方法的知识点,用于检测线上自主学习效果。

2.观察与反思

本轮从学习者自主学习情况进行观察,结合自测题完成情况进行总结。根据观察,学习者通过MOOC平台观看微視频,利用资源完成了线上自主学习任务,完成了知识的传递。从自测情况(如表4所示)可知,学习者对研究特点、基本环节概述、教育技术领域应用范围及优缺点等知识点的掌握情况较好,对研究基本环节特征及其与实验研究区别等知识点的掌握情况有待提高。这表明,大多数学习者较好地掌握了研究的基本知识,完成了知识传递任务,这在一定程度上有效地解决了学习者知识传递效率低的问题。但学习者对研究基本环节特征,与实验研究区别的掌握还有所欠缺,且不同学生对研究基本环节概述掌握情况差异较大。

本轮行动研究基本解决了知识传递过程中的问题,但也存在对某些知识点掌握度不佳、学习情况差异较大的问题,需要在下一轮研究中改进。同时也暴露出一些其他问题,如师生、生生间缺乏互动交流,线上有效交流不多。主要表现为:在讨论区、QQ群等交流平台,关于本课程的交流较少,缺乏有意义的互动交流,这需在下一轮的行动中完善。

(二)第二轮行动研究

1.计划与行动

首先针对第一轮出现的对某些知识点掌握情况不佳,学生学习情况有差异的问题,本轮行动计划在课程开始前,教师对重要知识点进一步讲解,以加深学生对知识的理解。其次针对师生、生生间缺乏互动交流的问题,本轮行动计划在面对面的课堂教学中策划小组协作交流、教师个性化指导的活动,增加师生、生生交流的机会;设计开展以小组为单位的展示分享活动,以促进学生间的协作交流,并培养其沟通协作能力;并制定小组互评、组间评价标准,将组内和组间评价作为过程性评价的一环。

教师根据检测题情况,引领学生回顾知识点,采用异质分组的方式,将46人分为9个组,布置小组分工查找相关案例和论文的任务,每人找一份案例或一篇论文。在协作交流环节,组织小组讨论活动,学习者将查找的案例及论文在组内分享交流,教师参与到各小组的交流活动,提供个性化指导。在展示应用分享环节,各小组挑选一份案例和论文,分工完成前期准备工作,并选派代表进行展示分享,其余组学生根据相关内容展开交流、点评分析,并根据评价标准作出评价。

2.观察与反思

本轮的观察从学习者的课堂活动参与表现情况着手,综合组内互评、组间评价情况(如下页表5所示)进行总结。根据观察,学习者在协作交流和展示分享中,都能积极参与到课堂活动中,在教师个性化指导过程中,学习者能将疑问反馈给教师,积极与教师进行沟通交流。从组内评价情况看,大多数学习者都积极参与到合作交流的过程中(参与度均值为48.2分),为小组贡献力量(贡献值均值为22.26分),互助完成组内分配的任务(合作态度均值为22.3分)。从展示分享的情况看,在展示内容(均值为42.54分),展示表现(均值为29.08分)及展示媒体的应用(均值为13.69分)方面,学习者都进行了认真的准备,此环节呈现出的整体表现良好。

本轮行动加强了师生、生生的互动交流,增进了师生、同学间的感情,但在展示应用分享环节暴露出案例分析大同小异,分享论文内容停留在概念特征型文章,缺乏深度的探索。追其根本是学习者创新意识的缺乏,思考不够深入,这与深度学习理论相悖,需要在下一轮的研究中修正与完善。

(三)第三轮行动研究

1.计划与行动

针对上一轮的问题,本轮行动计划对研究方案的评价标准进行改进,旨在让学习者了解研究方案的评价标准,以促进其改进研究方案,更加深入细致地探讨研究可行性,尽可能使研究具备创新性。

为了培养学习者的创新意识,促进其更深入的学习,本轮行动主要是修改和完善研究方案的评价标准,并将该标准告知学生。具体行动如下:教师在布置撰写研究方案的作业时,公布研究方案的评价标准,在研究方案的评价标准中增加新颖性与可行性维度。

2.观察与反思

本轮的观察从学习者研究方案完成情况(如表6所示)进行总结。学习者按时完成并提交研究方案,在方案撰写的完整性(均值为55.01分)、科学性(均值为15.56分)方面完成情况良好,大多数学习者都能认真对待巩固拓展任务,这表明学习者知识内化环节完成情况较好。在创新性(均值为9.55分)层面,学习者能有意识地培养创新意识。在可行性(均值为10.67分)方面,学习者更深入地关注研究过程,并细化研究中的各个环节。

经过本轮的行动与观察,学习者不仅能够培养自身的创新意识,且能更加深入细致地学习和研究,达到了本轮的研究目标。在研究方案的撰写过程中,学习者加强了线上与教师、同学间的探讨与交流,较前两轮,知识传递效率与沟通协作、互动交流的有效性等问题得到了有效的改善。

四、面向深度学习的混合式教学模式应用效果分析

促进学习者深度学习既是本研究的出发点,也是本研究的落脚点,因此应用效果分析仍应回归到深度学习理论上,采用学习过程表现和评价问卷相结合的方式,从知识掌握、能力培养及情感体验等层面进行分析。评价问卷使用李克特五级量表,从“完全不符合”到“完全符合”采用5点方式计分。本研究使用SPSS22.0软件对该评价问卷(除去主观题)进行信度与效度分析,其中| =0.954,各维度分量表的Cronbach's Alpha系数在0.789-0.944之间,说明该问卷具有良好的信度;KMO值为0.837,说明该问卷效度良好。

(一)应用效果分析

1.知识掌握

本研究学习者的知识掌握主要包括基本知识点的掌握及应用,将从第一轮的课前自测完成情况与第三轮的情况进行分析。第一轮应用课前自测检测对基本知识点的掌握情况,第三轮应用研究方案的撰写来检测对知识点的应用情况。从定量分析角度看,自测题整体完成情况较好,平均分约为82分,优秀率约为39%,大多数学生能认真对待课前知识传递环节,达到了对基本知识点的掌握目标;根据研究方案评价指标将研究方案成绩量化,平均成绩达到了90分,这说明大多数学习者都能认真对待研究方案撰写的巩固拓展任务。应用SPSS对学生第一轮和第三轮知识的掌握情况进行配对样本t检验(如表7所示)。

从表7可知,在三轮行动后,学生第三轮的知识掌握情况得分均值高于第一轮得分均值,且存在显著性差异(t=-3.29,p<0.01)。从定性角度看,学习者在方案撰写的完整性、科学性及可行性方面完成情况良好,虽然方案的整体创新性有所欠缺,但学习者的创新意识有所加强。

2.能力培养

依据深度学习理论,能力培养包括学习者自主学习能力、沟通协作能力及问题解决能力。本研究采用评价问卷的方式分析,它是学习者对自身能力是否有提升的自我认知,自主学习能力包括自主学习的主动性、自控性和理解力,沟通协作能力包括参与度、贡献值及合作态度,问题解决能力包括态度、方法及品质,能力培养评价问卷结果(如表8所示)显示,各项得分均值均大于3.5,这表明,大多数学习者赞同在经历三轮教学实践后,其自主学习能力、沟通协作能力及问题解决能力均有提升。

3.情感体验

依据深度学习理论,情感体验包括学习者的参与认可度、学习资源认可度及能力培养认可度。本研究采用评价调查的方式,从参与认可度、学习资源认可度及能力培养认可度进行分析。

參与认可度主要从喜爱程度、促进效果、学习效率与参与意愿进行分析。应用SPSS对喜爱程度、参与意愿进行前后测数据的对比分析(如表9所示)。研究发现,后测中喜爱程度、参与意愿的得分均值均高于前测,且两者在前后测中存在显著性差异。这说明大多数学习者在经过面向深度学习的混合学习的教学实践后,对此学习模式呈积极乐观的态度,且愿意参与到该模式今后的学习中。本研究在后测中增加了学习者对教学促进效果、学习效率认可度的调查。结果表明,53.49%的学习者认为此学习模式能够促进学习效果,且促进效果显著,58.14%的学习者认为该教学模式能够提高学习效率。

对学习资源认可度的调查从MOOC资源、交流平台、课前练习题等方面展开。经过统计分析,74.42%的学习者认为MOOC资源有助于知识点的理解;86.05%的学习者认为在MOOC平台学习课程对其掌握知识有帮助;74.42%的学习者认为课前自测有助于自主学习效果的加强。总之,大多数学习者认为提供的学习资源对其自主学习、合作交流学习有帮助。

对能力培养认可度的调查从自主学习能力、沟通协作学习能力及问题解决能力等方面展开。经过统计分析,79.07%的学习者认为该学习方式有助于自主学习能力的提高;79.07%的学习者认为学习过程中的合作交流活动有助于交流协作能力的培养;81.39%的学习者认为该教学形式对问题解决综合能力的提升有帮助。本研究采用自主学习与协作学习相结合的方式,给予学习者更多自主思考和协作交流的机会,有利于其各方面综合能力的提升。

(二)研究结论

通过在研究方法类课程的三轮行动研究,验证了面向深度学习的“3*3混合式学习模式”的有效性,这一模式进一步突出了协作交流的重要地位,并强调培养学生创新意识的重要性,主要体现在以下方面:

在知识掌握层面,面向深度学习的“3*3混合式学习模式”有利于学习者知识的传递与掌握。课前自测及课后研究方案的撰写情况表明,学习者对基本知识点掌握情况良好,能够更有效地完成知识的传递;且学习者能够在掌握知识的基础上对知识信息进行整合,达到对知识的综合应用,构建并完善自身的知识体系结构。三轮教学实践后,学习者对知识的掌握应用情况有了显著提高。

在能力培养层面,面向深度学习的“3*3混合式学习模式”有利于提高学习者自主学习能力、沟通协作能力及问题解决能力。从主动性、自控性及理解力分析自主学习能力,从参与性、贡献值及合作态度分析沟通协作能力,从态度、方法及品质分析问题解决能力。结果表明,大多数学习者对自主学习能力、沟通协作能力及问题解决能力提升持有积极肯定的态度。

在情感体验层面,面向深度学习的“3*3混合式学习模式”有利于给予学习者良好的学习体验。从参与认可度、学习资源认可度及能力培养认可度等方面设计的评价问卷表明,学习者对该模式的认可程度高,学习情感体验情况良好。

五、结语

本研究以深度学习理论为指导,从知识掌握、能力培养、情感体验三个层面,分课前、课中及课后三个阶段构建了面向深度学习的“3*3混合式学习模式”,该模式提倡学习者的深层次学习,不仅重视知识层面的理解、整合、迁移、应用,更加注重高阶能力的提升以及学习情感的升华,并将其融入到课前、课中、课后的设计、开发、利用、管理及评价的全过程中,以达到“3*3”的乘倍效果。经过在研究方法类课程中的教学实践,以促进学生深度学习为落脚点,验证了该模式的有效性。但由于总学时的限制本研究的周期略短,且本研究主要针对的是高校研究方法类课程的改革实践,目前尚处于探索阶段,需要在未来的教学实践中不断改善优化,以拓宽该模式的适用范围,促进面向深度学习的混合式学习模式在高校的有效实施,进一步推动信息技术与课程教学的深度融合,促进优质教学资源的共建共享,推动教育信息化2.0计划的实现。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.教育信息化“十三五”规划[EB/OL]. http://www.edu.cn/xxh/f{x:us/zc/201606/t2016062l_1 417428.shtml.2016-06-21.

[2]金慧,胡盈瀅等.技术促进教育创新——新媒体联盟《地平线报告》2017高等教育版)解读[J].远程教育杂志,2017,(2):3-8.

[3]樊敏生,武法提等.基于电子书包的混合学习模式研究[J]中国电化教育,2017.(10):109-117.

[4]王建明,陈仕品.基于线上课程和工作室制度的混合式教学实践研究[J].中国电化教育,2018,(3):107-114.

[5]孙众,尤佳鑫等.混合学习的深化与创新——第八届混合学习国际会议暨教育技术国际研讨会综述[J].中国远程教育,2015,(9):5-9.

[6]卜彩丽,冯晓晓等.深度学习的概念、策略、效果及其启示——美国深度学习项目(SDL)的解读与分析[J].远程教育杂志,2016,(5):75-82.

[7] Biggs J.B.lndividual differenres in the study process and the quality oflearning outcomes[J].Higher Education. 1979.(8):381-394.

[8]张浩,吴秀娟.深度学习的内涵及认知理论基础探析[J]中国电化教育,2012.(10):7-13.

[9]William and Flora Hewlett Foundation.Deeper learningcompetencies[DB/OL].http://www.hewlett.org/uploads/documents/Deeper_Learning_Defined_April_20 13.pdf,2016-04-15.

[10]杜娟,李兆君等.促进深度学习的信息化教学设计的策略研究[J]电化教育研究,2013,(10):14-20.

[11]段金菊,余胜泉.学习科学视域下的e-Leaming深度学习研究[J]远程教育杂志,2013,(4):43-51.

[12]孙妍妍,祝智庭.以深度学习培养21世纪技能——美国《为了生活和工作的学习:在21世纪发展可迁移的知识与技能》的启示[J].现代远程教育研究,2018,(3):9-18。

[13] Pellegrino,J.W.&Hilton.M.L.Education for life and work:Developing transferahle knowledge and skills in the 2lst century[M].Washington,DC:National Academies Press.2012.

[14]冷静,吴小芳等.面向深度学习的在线课程活动设计研究——基于英国开放大学的案例剖析[J]远程教育杂志,2017,(2):56-65.

[15]彭丽,王熠等.加涅的九大教学事件及其新发展[J]教学与管理,2008.(30):18-20.

[16]谢幼如,李克东.教育技术学研究方法基础[M].北京:高等教育出版社,2017.1-2.

[17]裴娣娜.教学论[M].北京:教育科学出版社,2007.161.

作者简介:

黄志芳:讲师,博士,研究方向为教育技术学理论、方法与应用、适应性学习路径推荐(20160006@hubu.edu.cn)。

周瑞婕:在读硕士,研究方向为智慧教育与信息化教学设计(2rj_1205@163.com)。

赵呈领:教授,博士生导师,研究方向为教育技术学理论、方法与应用、教育信息处理,教育信息资源设计与开发(zhcling@mail.ccnu.edu.cn)。

万力勇:副教授,博士,研究方向为教育信息资源建设与管理(liyongwan2010@126.com)。