变与不变: “互联网+”时代学校效率管理的休系构建与实现路径

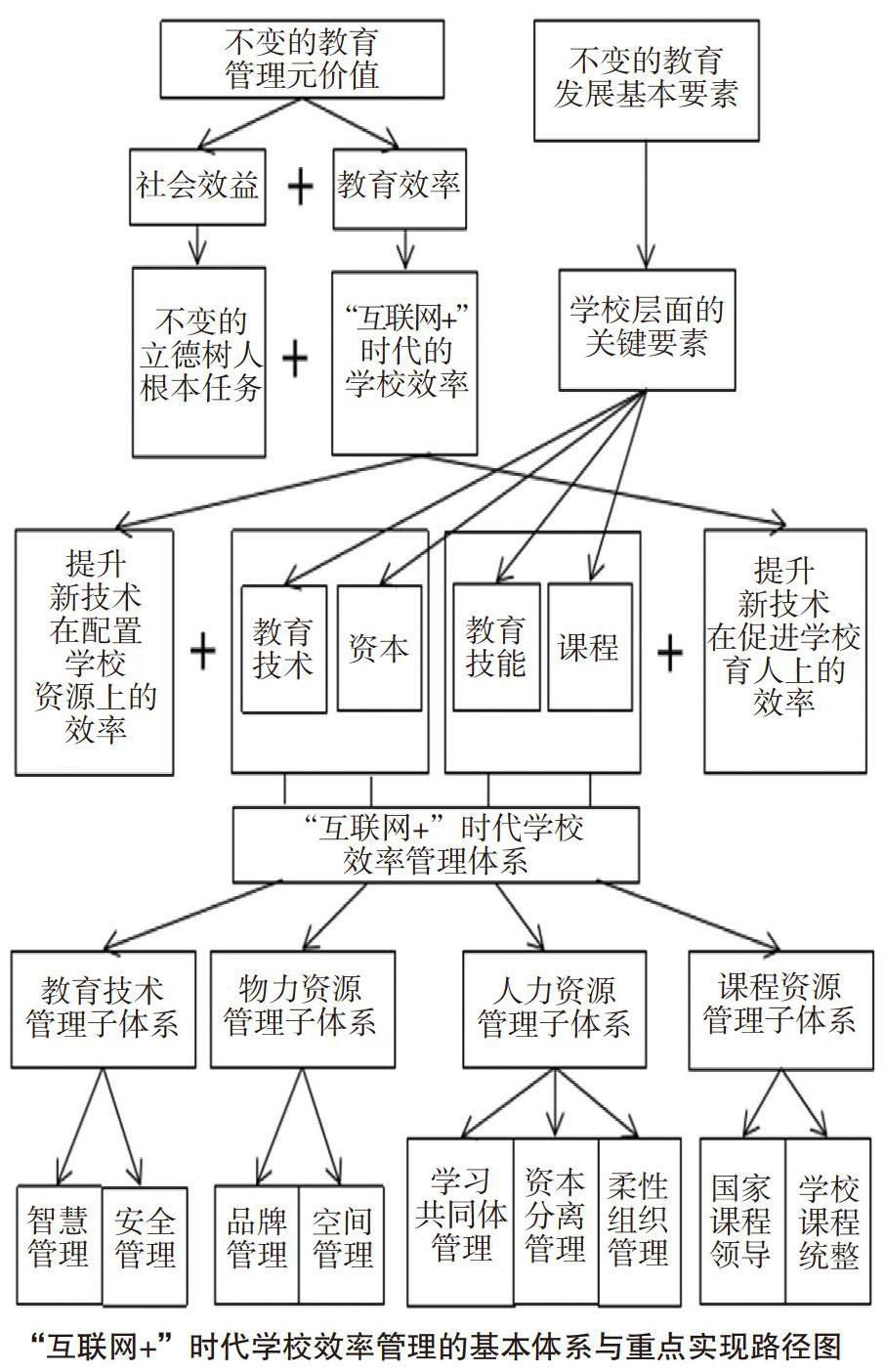

摘要:目前在通过“互联网+”推动学校教育变革的国内相关研究中,较少涉及学校管理问题,尤其缺乏对通过学校管理提升教育效率的系统深入研究。文章认为,要使互联网技术在教育发展要素配置中起到真正的优化和集成作用,就必须以有效的效率管理为支撑,否则“互联网+教育”就只能停留在简单的技术应用层面。面对着充满无限可能的科技发展趋势,还需要“以不变应万变”的理念和策略,在“不变”的“教育效率和社会效益相统一”的教育管理元价值指引下,为保证与“不变”的立德树人根本目的相统一,围绕“不变”的资本、课程、教育技术、教育技能等四大教育发展要素具体展开,构建起“互联网+”时代的学校效率管理体系。这一体系包括两个维度、四个子体系:在提升新技术配置学校资源效率的维度,一是基于“教育技术”要素的教育技术管理子体系,重点实施智慧管理和安全管理;二是基于“资本”要素的物力资源管理子体系,重点实施品牌管理和空间管理。在提升新技术促进学校育人效率的维度,一是基于“教育技能”要素的人力资源管理子体系,重点实施学习共同体管理、资本分离管理和柔性组织管理;二是基于“课程”要素的课程资源管理子体系,重点实施国家的课程领导和学校的课程统整。

关键词: “互联网+”;立德树人;教育效率;学校管理;效率管理

中图分类号:CJ434

文献标识码:A

一、问题缘起

“互联网+”时代的教育变革,需要围绕学习资源、学习方式、师生关系、教学环境、管理模式等五大核心要素具体展开[1]。但在目前国内针对学校层面的相关研究中,不仅只是初步探讨了培养目标、课程体系、教学结构、学习方式、课堂形态、教师素质、师生关系等[2],而且很少涉及学校管理问题,一般只是简要指出未来的学校将采用弹性学制和扁平化管理,并通过大数据提供精准服务[3]。实践中,虽然教育技术的应用呈现出移动学习、云计算、泛在学习、BYOD(自带设备)、数字内容、翻转课堂和个性化学习等发展趋势[4],但通过学校管理提升教育教学效率的作用并不显著,比如网络学习和翻转课堂的实践一直未显现令人信服的效率提升[5];极大丰富的教育资源反而使人们获得满意的机会越来越少,教师也忘记了选择资源的初衷[6];慕课的退学率高达90%[7],且在促进教育民主化上甚至有反作用,技术应用的效能与巨大的资源投入形成鲜明反差[8],等等。有学者甚至因此认为, “良好的教育没有技术捷径”,学校在进行教育投资时应考虑更低成本、更高效益的替代技术[9]。可见,“互联网+教育”并不必然意味着教育教学活动的有序和高效,更不可能以此“变革压抑人性的体制化教育之桎梏”[10],如果不配套实施相应的效率管理,就只能停留在简单的技术应用层面,不仅浪费资源,而且本末倒置。

“互联网+”时代的科技发展日新月异、瞬息万变,要具体讨论学校效率管理问题还需要有“以不变应万变”的理念和策略,从抓本质问题人手,否则将无法及时跟上科技发展的时代步伐,无法有效满足人民的时代需求。首先,在教育观念上,虽然“互联网+”时代将从注重传授书本知识变为注重培养学生的批判性、创造性思维能力,但“教育传承文化、创新知识和培养人才的本质不会变,立德树人的根本目的不会变”[11],因为党和国家已经明确要“把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准”[12]。其次,在教育发展方式上,虽然“互联网+”时代将从增长型向发展型转变、从小教育向大学习转变、从信息化向智能化转变[13],但教育发展必须以资本、劳动、技术、制度等为基本要素的这个前提条件不会变,这是由教育的一般规律决定的。最后,在教育管理上,虽然“互联网+”时代将从控制观向服务观转变、从管理者向被管理者转变、从垂直向扁平化转变、从粗放式向精细化转变、从单向向双向互动转变[l4],但坚持“教育效率和社会效益的统一”的元价值[15]不会变,因为教育管理学界已有明确共识,就是学校管理“以人的可塑性为出发点,以管理的可控性为保障,二者相互交融于学校的教育目的”[16]。所以,构建“互联网+”时代的学校效率管理体系,就是在“不变”的教育管理元价值指引下,围绕“不变”的教育发展要素具体展开,并确保与“不变”的立德树人根本目的相统一。

二、“互联网+”时代学校效率管理的基本内涵

效率一般被理解为投入产出比,但教育效率却远不止于此。因为如果仅将教育理解为某种工具的话,实际上是脱离了教育“成人”的本体意义,无法回答“成何种人”和“如何成人”的问题。所以, “实现教育资源效用的最大化是教育经济学探究的领域,而这种最大化的终极目标是什么则需要教育学的参与”[17]。

这就需要以“不变”的“教育效率和社会效益的统一”的教育管理元价值为指引,确保“互联网+”时代的教育效率与“不变”的立德树人根本目的相统一。一方面,立德树人的根本目的“体现在社会主义核心价值观整合了国家目标、社会理想与个人修养,是个体成功、社会进步与国家富强的统一”[18]。要形成与之相统一的教育效率,就应在一种更宽大的框架下,根据教育对于个人发展和国家发展的贡献来判定,包括学生个体在身体、知识、能力、态度、个性等方面的发展程度,以及教育对经济、政治、文化等方面发展的贡献等等[19]。

另一方面, “互联网+”进一步为教育效率打上了新的时代烙印。《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》明确指出, “‘互联网+是把互聯网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革。”所以,“互联网+”时代的教育效率就“特指运用云计算,学习分析、物联网、人工智能、网络安全等新技术,跨越学校和班级的界限,面向学习者个体,提供优质、灵活、个性化教育的新型服务”[20]。其本质并不仅限于技术应用层面,而是通过互联网与教育的深度融合,推动教育进步、效率提升和组织变革,增强教育创新力和生产力[21]。

这样一来, “互联网+”时代的教育效率就包括了两层涵义:一是在经济学层面,教育效率的高低主要通过新技术的投入与新型服务的产出来衡量;二是在社会学层面,教育效率的高低主要通过新技术的投入对于个人发展和国家发展的贡献度来衡量。前者主要是“互联网+”的教育资源配置问题,后者主要是“互联网+”的教育功能发挥问题,且前者的有效性是以后者的实现程度来衡量的。同时, “互联网+”时代的学校效率管理就是学校对教育效率进行管理的活动,其基本内涵主要体现在两个维度上:一是通过管理提升新技术在配置学校资源上的效率;二是通过管理提升新技术在促进学校育人上的效率。

三、“互联网+”时代学校效率管理的基本体系

有学者“把教育发展的要素确定为资本、劳动、学生身心条件、课程、教育技术、教育技能、教育结构和制度①。转变教育管理方式的本质就是教育制度的改革,是关于其他所有七个发展要素的增量变化、质量优化、流动走向、组合方式的规则。合理的要素组合是产生乘数效应的前提,也是教育发展方式转变的核心”[22]。

我们进一步认为,一方面,无论“互联网+”时代的教育发展方式如何变化,其所依靠的基本要素都会包含资本、劳动、学生身心条件、课程、教育技术、教育技能、教育结构和制度等,尽管形式和内容会有所不同;另一方面,由于“学生身心条件”是客观起点, “教育结构”是外部环境, “劳动”只涉及数量而不涉及质量,所以真正需要从学校层面把握的关键要素主要有资本、课程、教育技术、教育技能等四个。并可根据此构建起“互联网+”时代的学校效率管理体系(如下图所示)。

同时,学校效率管理在作用于不同的要素时也会表现出不同维度的效率提升,或者说,不同要素在促进学校发展中需要侧重于不同维度效率管理的支撑。比如,教育技术和资本两个要素,由于其主要涉及技术设备、手段、学校物理空间等“物”的问题,所以相应的效率管理以提升新技术在配置学校资源上的效率为主;教育技能和课程两个要素,由于其主要涉及从业人员的专业水平、知识选择等“人”的问题,所以相应的效率管理以提升新技术在促进学校育人上的效率为主。

具体而言,基于“教育技术”要素的教育技术管理,就是学校通过开发利用和组合优化各类教育知识(包括各种知识及其物化形态,如技术设备与手段等),提升学校教育效率的活动。基于“资本”要素的物力资源管理,就是学校通过开发利用和组合优化各种物质资本(主要体现在办学条件上),提升学校教育效率的活动。基于“教育技能”要素的人力资源管理,就是学校通过开发利用和组合优化教育从业人员的专业知识与技能,提升学校教育效率的活动。基于“课程”要素的课程资源管理,就是学校通过开发利用和组合优化各类需要传授给学生的知识,提升学校教育效率的活动。

四、“互联网+”时代学校效率管理的实现路径

随着“互联网+”与传统行业的深度融合,社会关系、社会结构、社会组织形式、社会价值理念都将发生深刻变化[23]。所以,即便我们构建起了学校效率管理的基本体系也不可能穷尽其中的具体内容,还需针对重点领域、重点问题探讨实现路径。

(一)“互联网+”时代学校教育技术管理的实现路径 从未来发展趋势看, “数据将成为学校最重要的资产,是核心生产要素,数据的利用能力,将成为学校最核心的竞争力”[24]。所以, “互联网+”时代的数据应用与维护将是学校教育技术管理的关键,他们分别对应着学校智慧管理和安全管理。

1.“互联网+”时代的教育技术管理以智慧管理为核心

传统的管理决策系统采用各种定量模型操纵数据,只对半结构化、结构化和具有明确过程性的决策问题提供支持[25],不能根据决策环境的变化提供主動支持。智慧管理则是教育管理信息化发展的必然趋势,是通过对外界需求进行合适的数据采集与分析,为“教育管理提供资源配置、数据集成、信息管理、运行状态监控、教育质量监测等业务支持,实现教育智能决策、可视化管控、安全预警和远程督导”[26]的过程。而且,智慧并不等于智力,其精神内核是伦理道德和价值认同,强调文化、认知、体验、行为的圆融统整[27]。

(1)在智慧资源上,或来自于教育家办学的智慧,或来自于学生自组织的自主管理智慧;或来自于自然人的智慧,或来自于某种形态的网络人、仿生人等的智慧。

(2)在智慧能力上,管理者必须有优化教育发展要素的配置力,搭建资源创生平台的协同力,用智慧资源促进学校发展的转化力,维系学校组织文化的契约力,促进成员间高效沟通的感染力,应对复杂环境的判断力,等等。

(3)在智慧运用上,必须以教育目的为价值导向,通过必要的技术手段搜集和传递有关人、设备、资源的各种信息,以实现开放学习环境和师生个性服务的智慧运用技术系统,并最终形成未来智慧校园、智慧学校。

2.“互联网+”时代的教育技术管理以安全管理为保障

数据应用是一把双刃剑,在给人类活动带来便捷的同时也带来了巨大的安全风险,而“安全领域可以说是三分技术、七分管理,大部分安全事件归根结底都与管理相关”[28]。比照法约尔的一般管理理论, “互联网+”时代的学校安全管理还需做好以下工作:

(1)在计划上,要有安全管理的整体目标,与社会的深度融合,予以统筹对待。

(2)在组织上,要积极应对服务外包风险。一要重点利用组织文化资源维护好“老成员”的信任;二要积极利用自身成绩、声誉取得“新成员”的信任;三要通过立法、履行合同等手段,对外包过程中所涉及到的数据类型、使用条件、保密细节、违约责任等予以明确。

(3)在指挥上,要以提高安全意识、树立正确安全观为根本出发点,并充分发挥教育家或管理团队的管理智慧。

(4)在协调上,要明确信息权属和系统边界。对那些存在于传输的各个环节,交错融合的不同主体行为进行规范管理。

(5)在控制上,要既量体裁衣,又节约成本。不仅要通过规范的设备、格式、系统,保证信息的唯一性、及时性和可靠性,也要注意收集不同安全等级信息与应用不同技术手段之间的对应关系,避免大量信息冗余。

(二)“互联网+”时代学校物力资源管理的实现路径

对学校物质资本的优化配置可以从软件和硬件两个方面起步:一要形成一种品牌的力量;二要具备适应未来的空间设计与布局。

1.“互联网+”时代学校的品牌管理

有学者认为, “品牌将成为学校的核心竞争力,从特色到品牌,这是学校未来发展的必由路径”[29]。也有学者指出: “未来学校间的竞争可能不是学校品牌间的竞争,而是课程的竞争。课程的证书更有价值”[30]。我们认为,学校品牌的内涵主要包括“科学先进的办学思想,卓越的办学实绩,以人为本的学校文化精神”[31]三个方面,无论是当前所重视的文凭,还是未来将重视的课程证书,其背后也都蕴含着这三个方面,二者均应视为学校的品牌。况且,学校品牌本身也是公众对学校的一种印象和评价,其实质也是一种“文化认同”。所以,在教育家主导的“互联网+”时代,公众对学校课程的认可,就是对学校文化和学校品牌的认可,针对品牌的学校管理其实也就是对学校特色课程的品牌管理。

而学校一旦形成了品牌,就具备了配置资源的实力,整个学校也就成为了品牌的物化。因为学校品牌代表着学校教育的综合质量水平、价值,乃至成本,所以通过对不同学校品牌的识别和确认,政府或投资者能够极大地提高资金、设备、技术的使用效率,教育家、教师、学生等则能够极大地降低活动成本。而要实施品牌管理,就要通过品牌预警,对品牌赖以生存的社会环境进行监控,加强危机管理;通过品牌跟踪,对学校品牌的知名度、美誉度和忠诚度进行监测;通过品牌建档,将获得的数据与信息储存并进行统计分析,建立品牌知识库;通过品牌诊断,分析优势和劣势、机遇和威胁,及时调整品牌战略和策略[32]。

2.“互聯网+”时代学校的空间管理

有研究指出,21世纪学校物理空间必须要支持的20种学习方式包括: “独立学习、同侨互学、团队合作、教师一对一教学、讲座、项目式学习、远程教学、学生展示、研讨式学习、讲故事、基于艺术的学习、社会/J隋绪/精神的学习、基于设计的学习、游戏化学习等”[33]。这就需要对当前学校的学习空间进行改造或重建,从“为集体授课而建”转向“为个性学习而建”[34],成为一个“开放的、流动的、社会性的、分布的、连接智慧的网络和个性化的发展空间”[35]。这就要求设计者要首先具备以下五种思维:一是以学生为中心的用户体验思维;二是多方共赢的平台整合思维;三是空间灵活转换的开放式思维;四是激发创造力的极致思维;五是空间的可持续发展思维[36]。总之,学校物理空间的设计和管理,不能只是建筑师和建筑家的专利,必须要有学生、教师和教育家的参与,并围绕学校的教育理念、组织文化和课程特色展开,以满足学校教育发展的真正需求。

(三)“互联网+”时代学校人力资源管理的实现路径

由于“互联网+”时代中的一切有利资源都将引入学校,学习方式更灵活多元,学校组织更富有弹性[37],所以这里重点探讨学习共同体管理、资本分离管理和柔性组织管理三个方面。

1.“互联网+”时代的学习共同体管理——更好促进全员育人

“学习生态系统是由不同的学习共同体构成,每个学习共同体又包含许多不同身份和角色参与者。他们既是知识的‘生产者,也是知识的‘消费者,共同维持学习共同体/学习社区的平衡、演进和自适应”[38]。由于未来的学校将“成为儿童合作学习的场所;教师作为专家相互学习的场所;家长与市民参与学校教育并相互学习的场所”[39]。所以“互联网+”时代的学习共同体管理应重点促成和维护家校共同体和社会育人共同体,以提升学校立德树人的效率。

学校应构建基于大数据的“家校互动”平台,形成学校、家庭、社会无边界的学习环境。促使“家庭从现在教育的旁观者、批评者变为参与者、合作者,成为学习共同体的重要成员,让父母与孩子一起成长”[40]。“政府、学校、企业、社会等按照‘目标共同、机制共建、资源共享、责任共担原则建立实践育人共同体,整合各方资源、发挥集聚效应、推进深度融合”[41],建成真正以学生为中心的教育社区。

2.“互联网+”时代的资本分离管理——更好实现教育家办学

未来“必定会走进教育家主导的时代,教育家是教育人才专业发展的最高阶段”[42]。但从“场域”的角度来看,不同主体因拥有不同的资本而处于不同的位置,并进而决定了不同的资源分配和权力[43]。所以, “互联网+”时代的学校管理是在一种资本分离的状态下进行的:

(1)学校是举办者,代表着一种经济资本,是学校特色的守护者和办学条件的提供者。其权力包括校园环境的整体布局、景观设计、建筑风格,校园开放的对象、形式、内容、方式,学校教育的层次、档次、类型,教育项目的遴选标准、规范、程序、优化机制,入驻校园的不同学习共同体之间的协调等等。

(2)学习共同体是管理者,代表着一种社会资本,是学校制度的维护者和社会关系的促进者。其权力包括学校制度的研究制定、组织实施、评估反馈,共同体的人员构成、运行机制、关系协调,入驻学校的教育家的遴选标准、风格、类型、监管机制等等。

(3)教育家是办学者,代表着一种文化资本,是学校课程的实施者和教育理想的实践者。其权力包括根据自身专长锁定受众群体,通过调研设计推出教育产品,在教育市场上接受学生的自由选择和检验,或适时调整产品的定位、内容、特色,或及时选择更符合自身教育理想的新学校入驻。

3.“互联网+”时代的柔性组织管理——更好彰显符号意义

“领导、下属以及他们(工作)情景三者间的共同互动至关重要。领导力正是在这种互动中产生的”[44]。在“互联网+”时代,一方面,组织制度对员工的约束力日益减弱,弹性工作、远程工作等成为常态工作方式;另一方面,学校的组织结构日益扁平化、网络化, “比层级结构更能体现出柔性,为组织内部成员提供了自我完善的发展空间和支持条件”[45]。这就更适合运用柔性管理方式,即在研究人们心理和行为特征的基础上,运用非权力影响力创立、总结、提炼、倡导、宣贯、实践组织文化[46],从而产生一种潜在说服力,把组织意志转化为人们的自觉行动[47]。通过柔性组织管理,学校可以在信息技术的支持下更好地实现组织机构再造(即重新打造学校的各个机构和工作流程)和教师角色再造(即教师角色的多元化、职业化和专业化), “将个体从制度的约束中解放出来,形成了一场人性自我解放的社会运动”[48],更好地使学校管理在潜移默化、润物无声中实现立德树人。

(四)“互联网+”时代学校课程资源管理的实现路径

鉴于“互联网+”时代学校管理的扁平化发展趋势,相应的课程管理主体将从现在的国家、地方、学校三级逐渐向国家和学校两级转变。

1.“互联网+”时代国家的课程领导

要充分重视课程管理之于国家教育主权的重大意义,重点处理好以下三方面问题:

(1)紧握国家教育权。牢牢控制国家教育的立法权、行政权、司法权和监督权,适当让渡教育的管辖权、投资权、产权、运行权、信息共享权等,建立起健康可持续的课程管理风险防控机制。

[9] Toyama,KThere Are No Technology Shoncuts to Cood Education[EB/OLl.http://edutechdebate.org/ict-in-schools/there-are-no-technology-shotc uts -to-good-education/.201 1 -01 -06.

[10]李芒,李子運.论教育技术的九大特性[J].中国电化教育,2018.(3):1-9.

[11]顾明远.未来教育的变与不变[N].中国教育报,2016-08-11(03).

[12]习近平.在北京大学师生座谈会上的讲话[EB/OL].http://www.

xinhuanet.com/201 8-05/03/e—l 122774230.htm.201 8-05-03.

[13]何传启.实现教育发展方式的三个转变[N].光明日报,2019-03- 05(13)。

[14]袁振国.未来对教育管理的挑战[N].中国教育报,2017-09-06(5).

[15]马焕灵,樊丹丹.教育管理效率化的四个悖论[N].中国教育报,2008- 02-19(6).

[16]周元宽,葛金国.学校管理教育性的回归:制度设计与路径选择[Jl.中国教育学刊,2014,(5):53-56.

[17]贾云鹏,范先佐.教育经济学研究:回顾、反思及建议——文献分析的视角[Jl.教育研究,2014,35(2):66-75.

[18]崔允漷,陈霜叶.三个维度看“立德树人”的本质内涵[N].光明日报,2017-05-09(13).

[19]褚宏启.教育公平与教育效率:教育改革与发展的双重目标[J].教育研究,2008,(6):7-13.

[20]陈丽.“互联网+教育”的创新本质与变革趋势[J]远程教育杂志,2016,34(4):3-8.

[21]秦虹,张武升.“互联网+教育”的本质特点与发展趋向[J]教育研究,2016,37(6):8-10.

[22]褚宏启.论教育发展方式的转变[J].教育研究,2011,32(10):3-10.

[23]米加宁,贾妍等.“互联网+”时代的公共管理学科[J]中国行政管理,2016,(5):152-153.

[24]余胜泉,王阿习.“互联网+教育”的变革路径[J].中国电化教育,2016,(10):1-9.

[25] RMC.Decision support systems:A summary,problems and futuretrends[J].Decision Suppofi Systems, 1988.4(4):355 -363.

[26]荣荣,杨现民等.教育管理信息化新发展:走向智慧管理[J].中国电化教育,2014,(3):30-37.

[27]祝智庭,贺斌.智慧教育:教育信息化的新境界[J].电化教育研究,2012,33(12):5-13.

[28]刘吉强.我国网络安全技术体系的短板[J].人民论坛,2018.(13):25-26.

[29]李萍.新时代学校教育:立足当下,未来可期[N].中国教育报,2018-08-29(05).

[30]朱永新.站在教育结构性变革的门口[J]人民教育,2016.(20):40- 45.

[31]肖远骑.打造一所有思想的学校——兼谈国际视野下的基础教育[J].中小学校长,2011,(8):62-66.

[32]闫德明.学校品牌的涵义、特性及其创建思路[J].教育研究,2006,(8):81-83.

[33]未来教育实验室.中国未来学校白皮书[R].北京:中国教育科学研究院,2016.

[34]曹培杰,尚俊杰.未来大学的新图景——“互联网+高等教育”的变革路径探析[J].现代远距离教育,2016,(5):9-14.

[35]余胜泉.“互联网+”时代发展个性的未来学校[N].中国信息化周报,2016-06-13(07).

[36]章竞峰.未来学校空间设计中的跨界思维[J]未来教育家,2018,(21):80-82.

[37]曹培杰.未来学校的兴起、挑战及发展趋势——基于“互联网+”教育的学校结构性变革[J]中国电化教育,2017,(7):9-13.

[38]祝智庭,管珏琪.教育变革中的技术力量[J].中国电化教育,2014,(1): 1-9.

[39][日]佐藤学.学校再生的哲学——学习共同体与活动系统[J]全球教育展望,2011,40(3):3-10.

[40]朱永新.未来学校的15个变革可能(下)[N].江苏教育报,2017-02- 15(04).

[41]中共教育部党组,共青团中央关于在各级各类学校推动培育和践行社会主义核心价值观长效机制建设的意见[J].云南教育(视界时政版),2014(11):39-42.

[42]曾天山,丁杰.强国时代制度化推进教育家办学[J].中国教育学刊,2011.(2):1-5.

[43]盛冰.社会资本与文化资本视野下的现代学校制度变革[J].教育研究,2006,(1):42-48.

[44] Tian,M.Risku,M.&Collin.K.A.Meta-analvsis of Distrihuted LeadershipFrom 2002 t0 2013:Theory Development,Empirical Evidence andFuture ResearCh Focus[J].Educational Management Administration&Leadership,2016,(1):146-164.

[45]董华,邓玉勇.对柔性管理的再认识[J]中国软科学,2002,(1):122- 123.

[46]许一王晓梅.中国文化背景下柔性领导组织文化管理行为研究阴.领导科学,2013,(35):39-41.

[47]郑其绪.柔性管理[Ml.北京:石油大学出版社,1996.

[48] Richards,J.What has the intemet ever done for employees?A review,mapand research agenda[J].Employee Relations.2011 .34(1):22-43.

[49]靳玉乐,李叶峰.论教育自由的尺度及实现[J]高等教育研究,2015,36(4):21-26.

[50]唐晓勇.我国中小学课程统整实践的形态解析[Jl中小学管理,2016,(10):8-11.

[51]欧用生.从综合活动课程谈台湾课程统整的趋势[J]全球教育展望,2002,(4):14-20.

[52][美]弗雷斯特.W.帕克等.课程规划——当代之取向[M].杭州:浙江教育出版社,2004。

[53] Yang,X.M.,C.uo.X.S_Student-(;enerated Content in College Teaching:Content Quality.Behavioral Pattern.and Learning Performance[Jl.Joumal of Computer Assisted Learning,2016,32(1):1-15.

[54]刘登珲,李凯.美国学校课程统整研究的进展与反思[J].外国教育研究,2017,44(10):73-85.

[55]肖驰,朱婕,胡航舟.泾渭分明的课程壁垒逐渐淡化[J].全球教育展望,2018,47(3):31-43.

[56]吴刚.从工具性思维到人工智能思维——教育技术的危机与教育技术学的转型[J]开放教育研究,2018,24(2):51-59.

作者簡介:

赵亮:副研究员,博士,研究方向为学校章程及制度建设、学校管理(103404302@qq.com)。