医务人员对医联体促进分级诊疗的认知与态度调查

■ 郑一帆 罗桢妮 伍宝玲

自2015年9月《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》中指出建立分级诊疗制度是合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化的重要举措以来,落实分级诊疗制度建设就成为近年来医药卫生体制改革的重要内容[1]。2017年4月《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》中指出:到2020年,形成较为完善的医联体政策体系,助力实现分级诊疗有效就医格局[2]。医疗联合体,正是推进分级诊疗制度落地的有效载体:通过医联体建设,推进各级医疗机构功能定位归位,盘活优质医疗资源,提升基层医疗机构服务能力,促进医联体内分工协作机制完善,最终实现分级诊疗[3]。医务人员作为医疗资源的核心,承担着卫生政策实践与宣传的责任,有义务在日常的医疗服务工作中为患者传达准确的卫生政策信息。医务人员对医联体促进分级诊疗的认知与态度,直接影响着患者对医联体及分级诊疗制度建设的理解与认可,故了解医务人员对医联体促进分级诊疗的认知与态度情况具有重要的现实意义。

本研究以此为背景,了解医务人员对医联体及分级诊疗制度的认知情况,分析其对医联体促进分级诊疗的态度及其影响因素,以期为政策推进提供参考意见。

1 对象与方法

1.1 研究对象

在国内中西部地区选取两个典型区域纵向医联体(一个为紧密型,一个为半紧密型),对医疗集团内17个成员单位中的执业(助理)医师、注册护士及行政管理人员等共计1 067名医务人员进行调查。本研究回收有效问卷1 012份,有效回收率为94.66%。其中紧密型医联体医务人员问卷453份,半紧密型医联体医务人员559份。

1.2 研究方法

根据研究目的,查阅相关政策文献,自行设计调查问卷。问卷内容包括5个部分:被调查者基本情况、医务人员对分级诊疗的认知情况、医务人员对医联体的认知情况、医务人员对医联体促进分级诊疗的态度及医务人员对医联体促进分级诊疗态度影响因素的多元回归分析。问卷采用自填方式开展。

1.3 统计学方法

采用excel对数据进行录入,运用SPSS 19.0对数据进行处理和分析。采用描述性统计方法对问卷的指标进行描述,采用卡方分析讨论不同医联体类型医务人员对分级诊疗、医联体的认知情况,不同级别、医联体类型医务人员对医联体促进分级诊疗的态度,运用多元回归分析探讨影响医务人员对医联体促进分级诊疗态度的因素,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 医务人员基本情况

在被调查的1 012名医务人员中,女性占比71.2%;平均年龄为33.6岁,30 50岁的人数最多。工作职务上,护士所占比例最大,为42.2%。总体而言,在学历上以本科为主,所占比例为54.2%,半紧密型医联体内医务人员硕博学历所占比例为19.2%,高于紧密型医联体的2.6%。大部分医务人员工作年限小于10年,所占比重为63.45%。医务人员月均收入主要集中于3 000 4 500元。

2.2 不同类型医联体内医务人员对分级诊疗的认知情况

参与调查的医务人员中,仅有10.3%能够正确判断分级诊疗的模式;超过一半的医务人员能够正确判断实施分级诊疗的意义与各级医疗机构的功能定位;不同医联体类型医务人员在正确判断不同级别医疗机构功能定位方面存在差异(P<0.05)。详见表1。

表1 不同类型医联体内医务人员对分级诊疗的认知情况

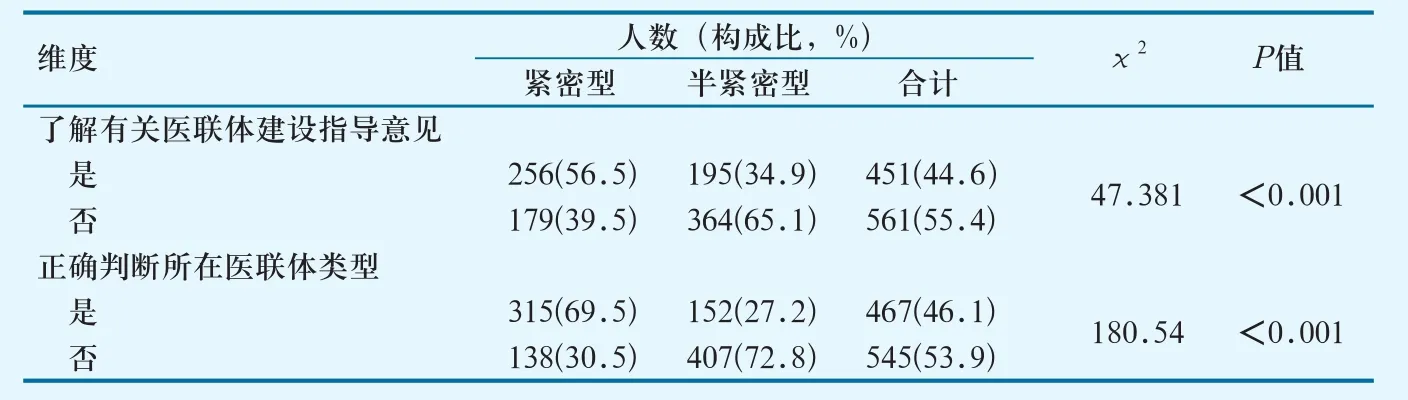

2.3 不同类型医联体内医务人员对医联体的认知情况

受访人员中,只有44.6%的医务人员了解国家/本省出台的有关医联体建设的指导意见。其中紧密型医联体医务人员对国家/本省出台的有关医联体建设的了解率(56.5%)高于半紧密型医联体(34.9%),差异具有统计学意义(P<0.05);在正确判断所在医联体类型方面,紧密型医联体(69.5%)远高于半紧密医联体(27.2%),且差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 不同类型医联体内医务人员对医联体的认知情况

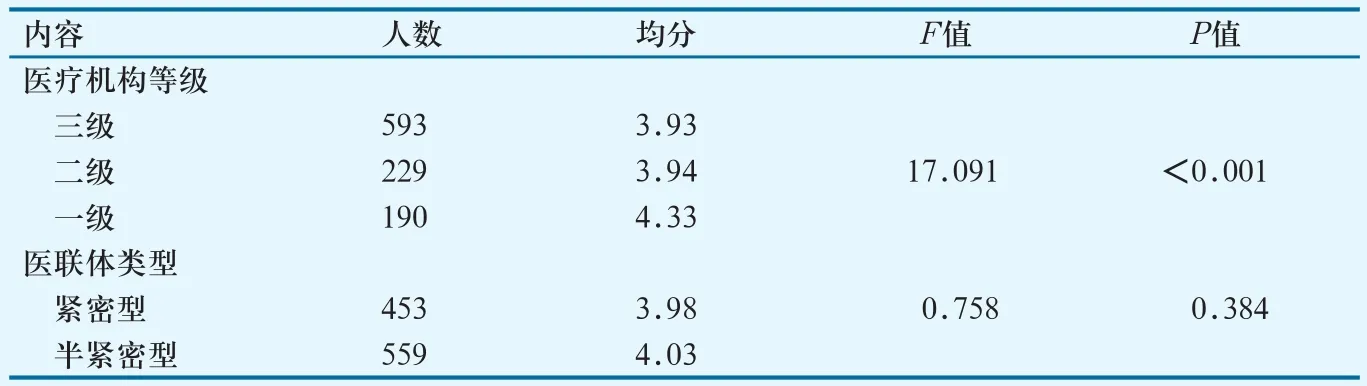

2.4 不同级别、医联体类型医务人员对医联体促进分级诊疗的态度情况

此次研究通过5个方面测量医务人员对医联体促进分级诊疗的态度:医联体促进双向转诊、医联体有利于为患者提供疾病诊疗-康复-长期护理连续性服务、医联体有利于促进不同医疗机构目标与权责清晰、医联体有利于提升基层医疗机构服务能力、医联体有利于加强内部信息化建设、医联体促进区域医疗资源共享。医务人员的态度则通过非常认可、认可、中立、不认可、非常不认可5个程度衡量,分别对应数值5~1。

总体来看,医务人员对医联体促进分级诊疗持肯定态度;一级医疗机构医务人员对医联体促进分级诊疗的支持态度要高于二、三级医疗机构,不同级别医疗机构医务人员对医联体促进分级诊疗的态度存在差异(P<0.05);不同医联体类型医务人员对医联体促进分级诊疗的态度差异不大(P>0.05)。详见表3。

表3 不同级别、医联体类型医务人员对医联体促进分级诊疗的态度情况

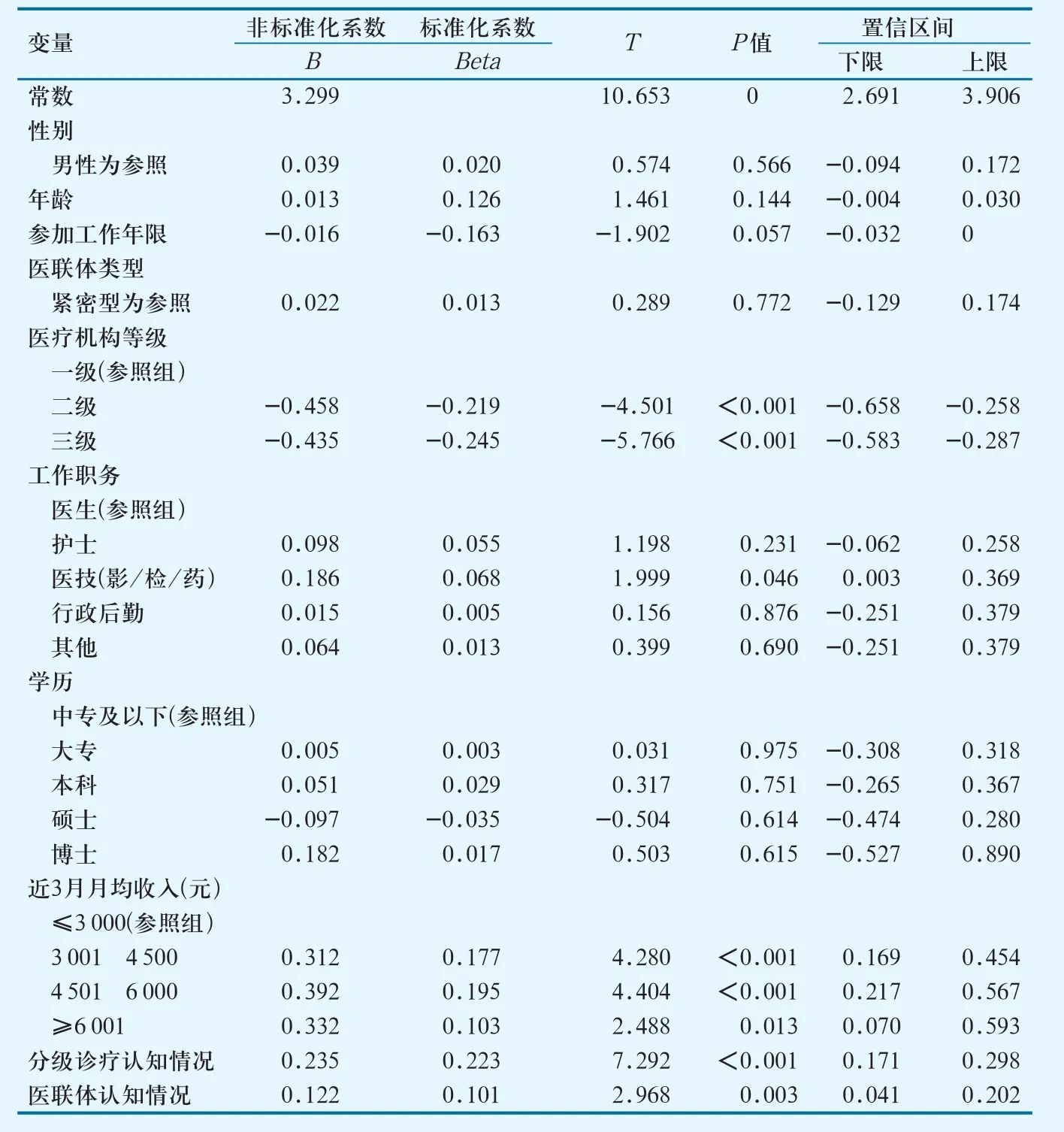

2.5 医务人员对医联体促进分级诊疗态度的影响因素

以医务人员对医联体促进分级诊疗的态度为应变量,以性别、年龄、参加工作年限、医联体类型、医疗机构等级(作哑变量)、工作职务(作哑变量)、学历(作哑变量)、近3个月月均收入(作哑变量)、分级诊疗认知情况、医联体认知情况为自变量。经多元回归分析发现,不同医疗机构等级、月均收入、分级诊疗认知情况与医联体认知情况不同的医务人员对医联体促进分级诊疗的态度有差异。数据结果显示,医疗机构等级与分级诊疗认知情况是影响医务人员对医联体促进分级诊疗态度的重要因素,对分级诊疗与医联体的认知情况越好,对医联体促进分级诊疗的态度就会越积极。详见表4。

表4 医务人员对医联体促进分级诊疗态度影响因素多元回归模型

3 讨论

3.1 医务人员对医联体及分级诊疗相关知识的认知水平仍有待提高

研究结果显示,参与调查的医务人员对医联体促进分级诊疗的态度均值为4.01,表明医务人员对医联体促进分级诊疗的态度是认可的,与国内同类研究[4]结果一致。近年来,国家多次出台政策文件强调医联体模式对构建分级诊疗体系的重要意义,指导各级医疗机构通过构建多种形式的医联体模式推进分级诊疗制度建设,医务人员对其建设思想的认知也逐渐深入。但研究结果显示,89.7%的医务人员不能正确判断分级诊疗的就医模式,接近一半的医务人员无法正确判断实施分级诊疗的意义与各级医疗机构的功能定位,超过50%的医务人员不能正确判断其所在医联体的类型,表明医务人员对分级诊疗及医联体具体知识的认知水平总体偏低。在调研走访中发现,一些医疗机构并未就有关政策文件对全体医务人员开展正式的传达与培训,对院内日常开展医联体及分级诊疗的建设工作,医务人员也更倾向于视其为一项硬性的政治任务[5-6]。

3.2 核心医疗机构对医联体推进分级诊疗建设的主动性欠佳

研究结果显示:医务人员所在医疗机构等级是影响医务人员对医联体促进分级诊疗态度的重要因素;一级医疗机构医务人员更认可医联体对分级诊疗建设的促进作用。分析原因:一方面,国家近年来不断加大对基层医疗机构的关注力度,在政策扶持与财政补贴上予以倾斜,故基层医疗机构对其发展前景持有积极乐观的态度;另一方面,在医联体模式建设下,基层医疗机构在技术、人员、设备等方面受到上级医疗机构的帮扶,服务能力与管理水平得到一定程度的发展。相较于基层医疗机构,核心医疗机构对参与医联体及分级诊疗建设的态度并不够主动[7]。当前国内医联体推进优质资源下沉,主要方式为核心医疗机构派驻医师或下派专家到基层医疗机构开展临床一线工作。这种方式虽然有利于提升基层的接诊量,但并不能保障上级医疗机构长久参与的积极性。我国实行差额拨款制度,公立医疗机构需依靠经营收入确保机构盈利,在当前医事服务收费不合理的情况下,提高患者接诊量是医疗机构普遍采取的运营模式[8]。核心医疗机构下派专家帮扶基层,患者也会随之下沉基层,导致科室收益减少,有研究表明三级医疗机构医务人员显著排斥去基层医疗机构工作[9-10]。

目前我国医联体建设处于探索阶段,医疗机构之间的分工协作机制尚未成熟,仍旧处于风险自担、利益独享状态[11-12]。目前医联体建设中普遍缺乏对双向转诊明确的考核指标,核心医疗机构在分级诊疗建设中缺乏明确的的权责定位,利益驱动机制也尚未明晰,致使核心医疗机构对分级诊疗建设处于被动地位,缺乏积极性。

3.3 医联体促进分级诊疗就医格局构建,医务人员工作保障与激励机制有待完善

研究结果显示,月均收入在3 000元以上的医务人员,对医联体促进分级诊疗的认同程度更高。有研究发现,参与分级诊疗工作后,各级医疗机构中均有一半以上的医务人员认为工作负担有所增加,其中乡镇卫生院的医务人员认为工作负担有所增加的比例高达87.1%[13]。在调查研究中发现,医联体与分级诊疗政策实施后,各级医务人员的工作量都有所增加,但薪酬制度却没有随之进行合理的动态调整,医务人员的工作质量与工作能动性难以实现长足的保障。有调查研究表明,加入医联体后,医务人员对当前工作状态不满意的主要原因是薪资待遇问题[14]。因此,充分发挥医务人员在医联体与分级诊疗建设中的重要作用,必须从医务人员的切身角度出发,完善相应的补偿机制与激励机制,激活医务人员的工作积极性。

4 建议

4.1 加强培训引导,深化医务人员对医联体及分级诊疗的认知水平

医务人员是实施医联体及分级诊疗建设工作的关键角色,了解熟悉我国的医疗卫生制度是其基本的职业要求[15]。研究结果显示,医务人员对分级诊疗和医联体的认知情况越好,对医联体促进分级诊疗的认同感会更好。故医联体内成员单位应当加强宣传力度,对参与医联体活动的医务人员开展多种形式的宣讲与培训,真正认识到医联体建设对分级诊疗的促进作用。在医疗机构内应当加强医务人员对分级诊疗制度具体内容的学习,提高医务人员对分级诊疗制度建设的知晓率与支持率,使医务人员明确转诊的规定与流程,给予患者合理有效的就医指导。与患者沟通时医务人员可主动对患者进行分级诊疗的宣教,医患配合共同推动分级诊疗模式的完善与发展。

4.2 完善长效合作机制,提升核心医疗机构主动性和积极性

医联体模式下各级医疗机构的服务能力与管理水平存在显著差异,利益诉求与风险承担能力也不尽相同。只有实现明确的分工协作机制与统一的利益驱动机制,才能更好促进医联体内部资源的优化整合,达到“上下联动、双向转诊”的目的。首先,应当加强完善医联体内部治理结构与运行机制,探索实行医联体法人化管理,以出资人取代原卫生行政部门精确产权管理,完善出资人和医联体之间的契约式委托代理制,设立专职办事机构与人员,促使医联体内工作的责、权、利统一明确,强化医联体内各级医疗机构之间的协同力[16]。其次,政府应当发挥主导角色,加大财政支持力度,完善对核心医疗机构的补偿机制,如取消财政对大型综合医院按床位和人头补助的方式,设立专项补偿项[17];针对不同级别的医疗机构制定合理的绩效评价指标,对核心医疗机构可考核危重病人占比、三四级手术率等指标,对于基层则侧重考核首诊病人数量和慢病诊疗率等指标[18-19];依据绩效指标考核结果对医疗机构采取相应的奖惩措施,调动医疗机构参与医联体工作的积极性。

4.3 完善医联体内考核与激励机制,调动医务人员工作积极性

医务人员在推动建设医联体与分级诊疗制度、宣传与引导患者合理就医方面发挥着重要的导向作用,医务人员参与卫生政策的积极性应当得到政府与医疗机构的充分重视。有效提高医务人员的积极性,要从医务人员的切身利益角度考虑,完善医联体内部绩效考核与薪酬激励制度,结合绩效考核权重指标增强物质激励程度。基层医务人员承担着繁重的公共卫生与基本医疗服务,但目前实施的“收支两条线”无法充分体现医务人员自身的价值,可在政策激励上向基层医务人员倾斜,探索超支不补、结余留用的原则,拉大绩效工资差额,激发基层医务人员能动性[20];充分调动大医院医务人员下基层的积极性,可将医务人员参与基层医疗机构的帮扶工作纳入职称晋升的考核内容,利用医联体平台优势为医务人员提供良好的职业培训与发展机会,充分体现医务人员价值。