不同深度秸秆还田对黄棕壤氮素和微生物生物量碳氮的影响

张 奇, 陈 粲, 陈效民, 任晓明, 张志龙, 刘 巍

(1.南京农业大学 资源与环境科学学院, 江苏 南京 210095; 2.南京信息工程大学 应用气象学院, 江苏 南京210044)

秸秆是农业生产系统中的一类重要的生物资源,是农田土壤有机质的重要来源,秸秆中含有丰富的N,P,K,Ca,Mg等农作物生长所必需的养分元素。我国是农业大国,拥有丰富的秸秆资源。据统计,全球每年秸秆产量约为2.00×109t,我国每年秸秆产量约占全球秸秆总量的1/3,其中水稻秸秆约占50%。这些秸秆所含养分相当于3.00×106t氮肥,7.00×105t磷肥,7.00×106t钾肥,约占全国化肥使用量的25%[1]。目前,与欧美等国相比,我国秸秆还田率仅占其1/3左右,且还田秸秆的利用率偏低[2],同时还存在大量露天焚烧秸秆的现象,造成极大的资源浪费和环境污染问题,如何合理利用秸秆资源,解决资源浪费和环境污染问题已成为当务之急。还田是对秸秆回收再利用的一种重要方式,它不仅可以改良土壤物理性状,蓄水保墒,缓解水土流失,为土壤提供大量的养分[3],也可以解决露天焚烧秸秆带来的资源浪费和环境污染的问题[4],但农田20 cm以下土层土壤坚实紧密,作物不易扎根,有机质输入较少,导致土壤肥力低下[5],为提高土壤肥力和还田秸秆的利用效率,研究和分析秸秆不同还田深度对农业资源的合理利用具有重要的意义。土壤微生物生物量碳、氮是反映土壤微生物量大小的重要的指标,能够反映土壤中有效养分和生物活性状况,尽管土壤微生物生物量碳、氮只占土壤总碳和全氮的1%~4%和2%~6%,但却是土壤中最活跃的组分,因其周转速率快,在土壤碳循环和氮循环中起着非常重要的作用[6-8]。秸秆还田后向土壤中输送大量的有机碳,为土壤微生物的生长繁殖提供了所需的营养物质和适宜的生存场所,有利于提高土壤微生物活性,同时土壤微生物通过分解还田后的秸秆,能够有效的提高土壤有机质和养分含量,改善土壤结构和理化性状,保持土壤水分,提高土壤肥力,增加土壤透气性,降低土壤温差[9],且随着土壤有机质和氮素的增加,土壤养分水平提高,有效地改善了土壤质量。不同深度秸秆还田能有效避免土壤水分和养分流失,培肥地力,段华平等[10]研究表明秸秆还田可显著土壤有机碳含量,张丽等[11]研究表明深松结合秸秆还田可以缓解土壤板结,也有研究发现秸秆深埋比覆盖对土壤微生态环境有更好的改善作用[12],翻耕和旋耕结合秸秆还田可以增加微生物生物量碳氮和酶活性[13],但目前有关秸秆还田的研究主要侧重于秸秆还田对土壤表层和耕层的耕作方式和物理特性以及对肥力水平的影响,而对20 cm 以下的土层以及不同深度秸秆还田后对土壤氮素特性和微生物量特性的影响还鲜有报道。因此,本文选择黄棕壤作为供试土壤,研究不同深度秸秆还田条件下土壤氮素和微生物量的变化规律,探讨最佳的秸秆还田深度,以期为提高秸秆资源利用效率,改善水土保持能力,提高作物产量提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

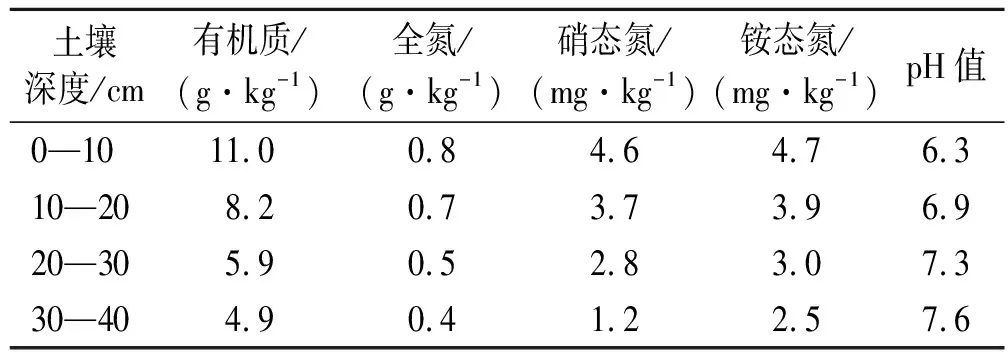

田间小区试验开始于2017年10月在南京市江浦区农业试验站(32°03′N,118°51′E,海拔约22 m)进行,该地区属于亚热带季风气候,多年平均温度为15.6 ℃,降水量约为1 100 mm,日照时数1 910 h,无霜期223 d,地下水埋深1.5 m 以下,土壤类型为典型的地带性土壤—黄棕壤。供试土壤的基本理化性质详见表1。

表1 供试土壤的基本理化性质

1.2 试验设计与供试材料

本研究采用不添加秸秆对照(CK)和添加秸秆到土壤不同深度的处理,分别为:对照处理(CK)、秸秆表面覆盖(T0)、秸秆10 cm还田(T10)、秸秆20 cm 还田(T20)、秸秆30 cm 还田(T30),共计5个处理,每个处理3次重复,每个小区面积为4 m×4 m=16 m2,采用拉丁方无序随机区组排列。试验区四周设1 m 的保护行,小区间设0.5 m的排水沟。试验区农田按常规施肥处理:各处理的肥料施用量一致,共计施肥225 kg/hm2,麦拔节期统一追施纯氮60 kg/hm2,浇拔节水160 mm。秸秆材料采用水稻秸秆,按照试验设计用量将其截成5 cm 左右小段,秸秆添加量为7 500 kg/hm2,有机碳含量为405.80 g/kg,全氮含量为5.23 g/kg,秸秆碳氮比为77.59。于2017年10月28日一次性添加入土壤,后期不再添加秸秆。T0,T10,T20,T30处理是采用机械分别将秸秆翻埋入土壤10,20,30 cm 深处。供试小麦品种采用镇麦360。

1.3 样品的采集

采样于2018年3月,在CK,T0,T10,T20和T30各处理小区按对角线布点,进行5点混合取样,10 cm为1层分4层采集0—40 cm的土样。将土样带回实验室后,一部分新鲜土样过2 mm 筛用于土壤微生物生物量碳、氮以及土壤铵态氮和硝态氮的测定,其余土样风干过筛后用于土壤有机质和全氮的测定。

1.4 测定项目与方法

土壤基本理化性质测定方法参考土壤农化分析[14];土壤微生物生物量碳和氮含量采用氯仿熏蒸—K2SO4浸提法测定。

1.5 数据处理

试验数据采用Excel软件处理并绘图,采用SPSS 19.0统计分析软件进行相关性和方差分析,多重比较采用LSD法。显著性水平设为α=0.05。

2 结果与分析

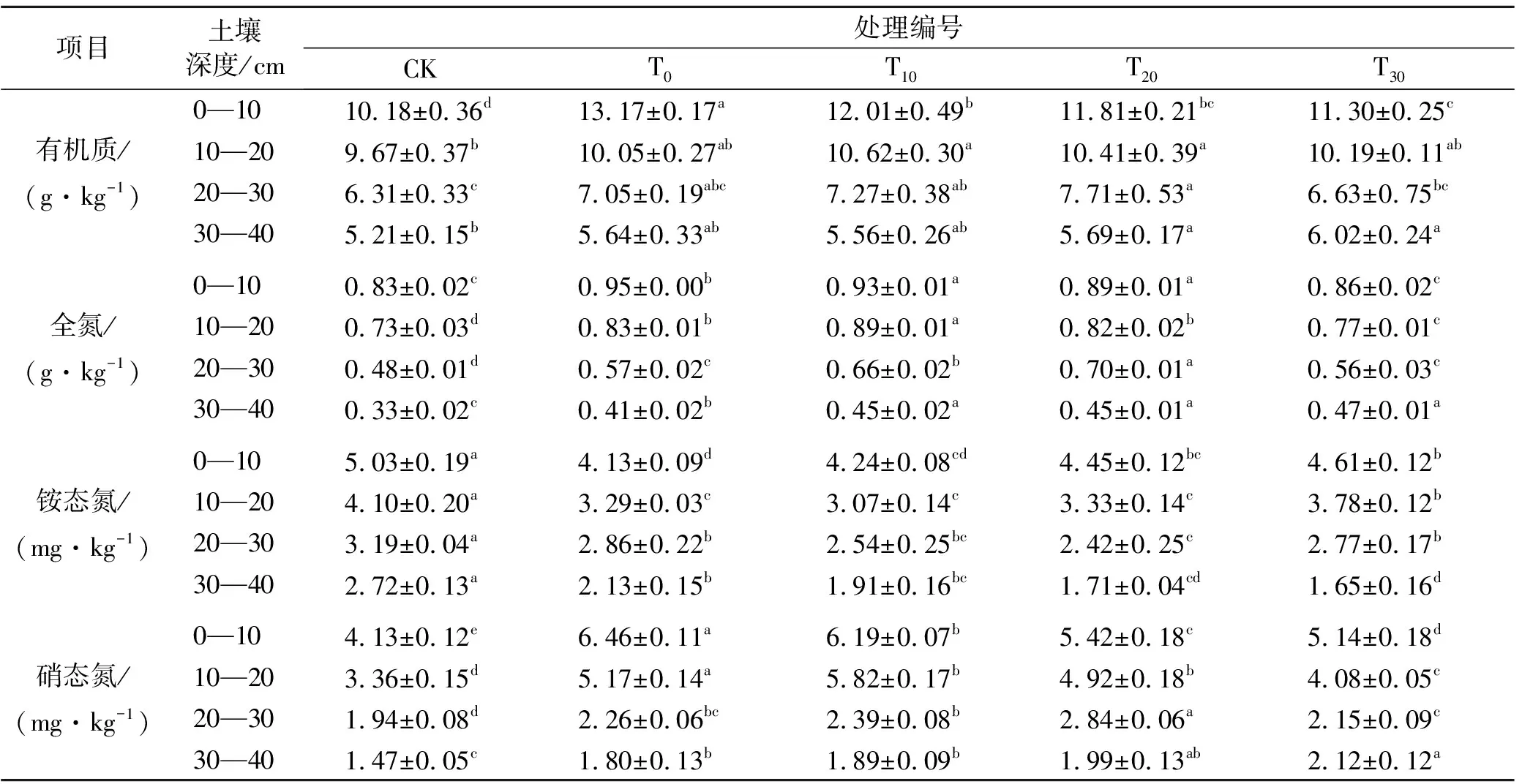

2.1 不同深度秸秆还田对土壤有机质和氮素的影响

添加秸秆处理后不同深度土壤有机质和氮素含量变化详见表2。由表2可知,与不添加秸秆的CK相比,T0,T20,T10和T30秸秆还田处理的有机质含量分别增加了14.47%,13.53%,13.02%和8.76%,且差异均达到显著水平,其中T0,T10和T20之间无明显差异。通过比较不同处理和不同深度土壤全氮、铵态氮、硝态氮含量变化后发现,在0—40 cm不同深度土层中秸秆还田处理后,各处理间土壤氮素差异明显。T0,T10,T20和T30处理较不添加秸秆CK处理均显著提高了土壤全氮和硝态氮含量,降低了土壤铵态氮含量。在0—40 cm整个土层中,与不添加秸秆CK相比,T0,T20,T10和T30处理分别提高土壤全氮含量为16.52%,23.02%,20.67%和12.01%,达到了极显著水平(p<0.01)。与不添加秸秆CK相比,T10,T20,T0和T30处理均降低了土壤铵态氮含量,降低幅度为14.75%~21.80%,各处理铵态氮含量高低顺序为:CK>T30>T0>T20>T10。秸秆还田处理的硝态氮含量高于不添加秸秆CK,其中T0和T10处理的硝态氮含量与CK相比显著提高,分别提高了43.94%和49.46%。

表2 不同深度秸秆还田处理对土壤有机质和氮素含量的影响

注:平均值±标准差(n=3),同列不同字母表示处理间差异显著(p<0.05)。

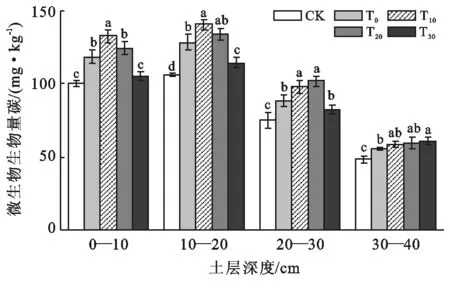

2.2 不同深度秸秆还田对土壤微生物量碳、氮的影响

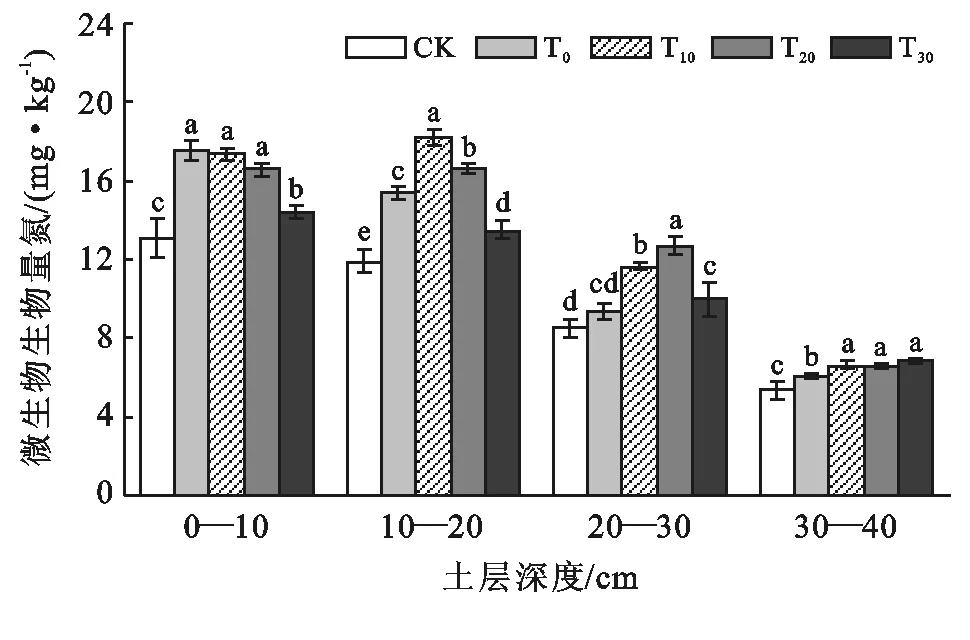

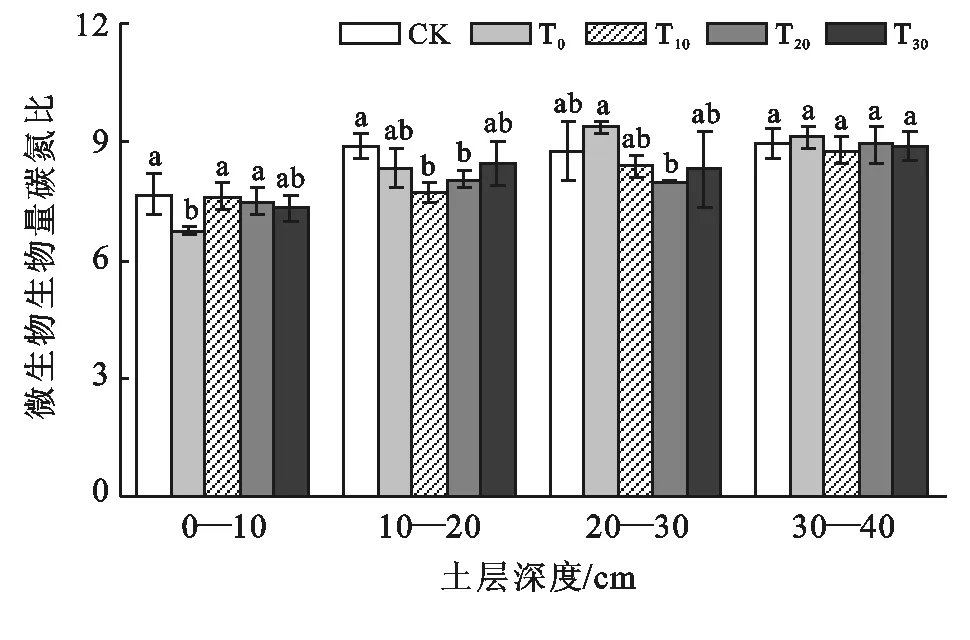

由图1—3可知,在不同处理下,土壤微生物生物量碳和氮含量变化范围分别为46.44~143.77 mg/kg,4.94~18.59 mg/kg,土壤微生物生物量碳氮比的变化范围为6.64~9.56。添加秸秆处理的土层,与不添加秸秆CK相比,土壤微生物生物量碳含量均有明显增加。

注:不同小写字母表示处理间在5%水平上差异显著(p<0.05)。下同。

图1 不同深度秸秆还田处理对土壤微生物量碳的影响

图2 不同深度秸秆还田处理对土壤微生物量氮的影响

图3 不同深度秸秆还田处理对土壤微生物量碳氮比的影响

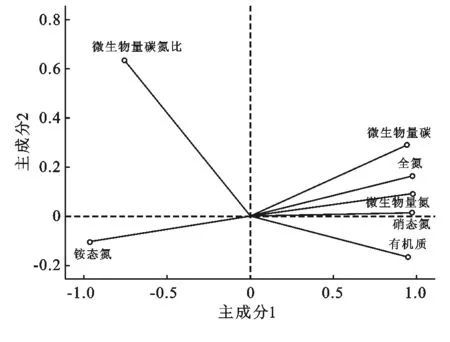

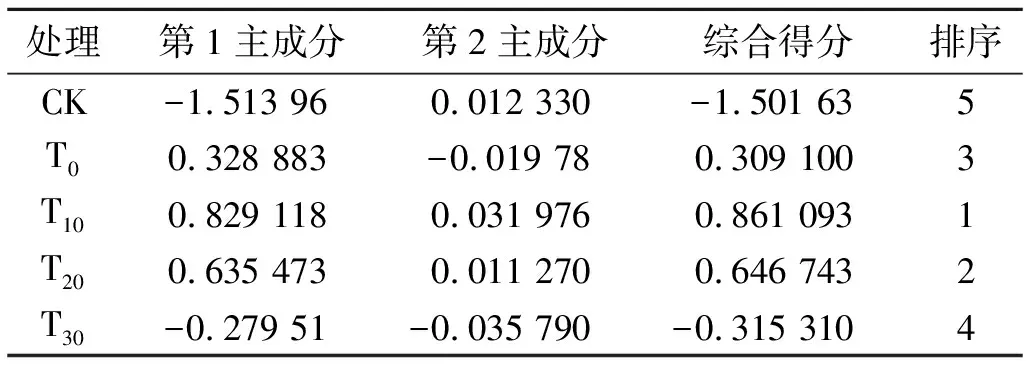

在0—40 cm整体土层中,与不添加秸秆CK相比,T0,T10,T20和T30处理的土壤微生物生物量碳含量均有所提高,增加幅度为5.01%~35.78%,差异达到极显著水平(p<0.01)。各处理土壤微生物生物量碳含量从小到大排序为:CK 如图4所示,土壤微生物生物量碳、氮,有机质,全氮,铵态氮和硝态氮采用主成分分析,整合为2个主要成分,其方差贡献率之和达到95.74%,可以用来反映原来多个变量所包含的主要信息,且第1主成分所含信息量在2个主成分中较高。由土壤性质主成分载荷图可知,微生物量碳、氮、有机质,全氮和硝态氮在第1主成分上均有较高的因子载荷,微生物量碳氮比在第2主成分上因子载荷较高。 图4 不同深度秸秆还田处理土壤性质主成分载荷 不同深度秸秆还田各处理土壤在2个主成分上得分情况详见表3。综合分析表明,不同深度秸秆还田各处理土壤性质水平有较大的差异,不同处理下综合得分次序为:CK 表3 不同深度秸秆还田各处理主成分得分表 秸秆还田对土壤养分含量变化有显著影响,可以明显提高土壤有机质含量和氮素积累水平[15-16]。土壤中有机质含量变化主要依靠碳的输入和输出,土壤有机质对维持土壤肥力和质量起着重要的作用[17]。本文研究表明,不添加秸秆的CK处理中土壤有机质含量处于较低水平,而添加秸秆的各处理中土壤有机质含量均有显著增加,T10处理和T20处理土壤有机质含量增加较多,尤其T10处理增加最多。这可能是,施用秸秆后提高了土壤的孔隙度,增加了土壤的通气性,使土壤拥有更好地水热条件,因而使秸秆腐解所需的时间比其它处理缩短[18],腐解的秸秆促进了土壤腐殖质的积累,增加了土壤有机质[5]。秸秆拥有丰富的养分资源,除有机质外,氮素也是其中之一,氮素是生态系统中生命体组成的重要因素,是农作物生长必需的营养元素,氮素含量的高低是限制农作物产量的重要因素之一[19]。闫翠萍等[20]研究表明,连续秸秆还田可以减少氮肥施用,提高水肥利用率。土壤氮素主要是由有机态氮和无机态氮组成,其中无机态氮的选择和限制性表征土壤氮素有效性[21]。本文研究结果显示,添加秸秆的各处理与不添加秸秆的CK处理相比土壤全氮含量明显增加,T10处理和T20处理土壤氮素含量增加较多,且T0处理增加最多,这是由于土壤中有机态氮占全氮总量的92%~98%,而表层土中95%以上的氮为有机态氮,表层覆盖秸秆,降低了氮挥发,减少了氮的流失;此外,土壤微生物可以影响了土壤氮的矿化或固持,导致了土壤氮的动态变化,促进土壤氮的生物固持。与不添加秸秆的CK处理相比,添加秸秆各处理土壤铵态氮含量降低,土壤硝态氮含量增加。秸秆还田可以有效降低土壤容重,提高土壤通气性,有利于氮的硝化过程,促进铵态氮向硝态氮转化,所以铵态氮含量降低,硝态氮含量增加,且10 cm秸秆还田微生物活性最高,硝化反应更剧烈。一方面秸秆还田使土壤表层无机态氮含量增加,引起土壤氮矿化的正激发效应[22];另一方面,秸秆还田提高了氮素利用率,促进了硝化反应的进行,使硝态氮含量增加;另外,秸秆中碳氮比较高,土壤微生物在分解秸秆过程中需要利用一部分外界的无机氮来维持自身生命活动,影响土壤氮的固持,降低土壤中无机氮含量。 土壤微生物可以调节多种生物化学反应,如硝化、铵化和固氮等过程,因此,土壤微生物是土壤中最活跃的组分。土壤微生物生物量碳和氮是指示土壤微生物数量和活性的重要指标,也能有效在反映土壤肥力水平[23]。添加秸秆处理的各土层微生物生物量碳和氮显著高于CK处理。研究表明,秸秆还田对提高土壤微生物生物量碳和氮有积极作用。添加秸秆可以改善土壤水力学特性,提高土壤肥力,降低土壤容重,增加土壤孔隙度,增加透气性,使土壤水、肥、气、热状况得到改善,为微生物生存提供了良好的生态环境,促进微生物的生长和繁殖,使土壤微生物量增加[3];另一方面,秸秆还田向土壤中输送了大量的有机碳和氮素,为土壤微生物生命活动营造了良好的生态环境,提供了丰富的碳源和氮源,从而促进了微生物的生长繁殖,增加了土壤微生物数量使微生物种群朝多样化方向发展。本研究表明,T10处理和T20处理与其它处理相比增幅较高,尤其T10处理效果最佳,可能是该层土壤透气性好,干湿交替频繁,适宜于好气性微生物生长[5];而T0处理和T30处理的微生物生物量碳和氮含量较低的原因是秸秆表层覆盖还田导致秸秆腐解速率较慢,微生物活性降低[18],30 cm秸秆还田深度土壤孔隙度较低,水气热条件较差,微生物活动缓慢[5]。土壤微生物生物量碳氮比能够反映土壤供氮能力,比值越低,土壤生物活性越强,氮素损失越少。添加秸秆处理的各土层土壤微生物生物量碳氮比较CK处理均有显著下降,其中T10处理和T20处理与其它处理相比下降最多,说明10 cm秸秆还田和20 cm秸秆还田处理中土壤氮素有效性较高,秸秆还田可以提高土壤氮素利用率。由于土壤微生物生物量碳氮比与土壤微生物种类和数量密切相关,秸秆可以为微生物活动提供丰富的资源,为微生物生存提供适宜的环境,使土壤微生物群落结构完善,种群多样性发展,从而使土壤微生物量碳氮比降低[12];秸秆碳氮比较高,且其它处理土壤透气性和水热条件比10和20 cm秸秆还田处理差,抑制了土壤微生物活性,因此10和20 cm秸秆还田处理土壤微生物生物量碳氮比下降较多。由不同深度秸秆还田各处理主成分得分表可知,T10处理和T20处理土壤有机质、氮素和微生物生物量碳氮含量水平较高,尤其T10处理最高,说明秸秆还田在一定程度可以培肥地力,对土壤改良起着积极的作用。 (1) 秸秆还田处理可以增加土壤有机质、全氮和硝态氮含量,降低土壤铵态氮含量,土壤微生物生物量碳、氮含量显著高于不添加秸秆处理,土壤微生物生物量碳氮比下降,提高土壤氮素水平,有效地改善土壤水土保持环境。 (2) 主成分分析表明,在10和20 cm深度秸秆还田对土壤有机质、氮素和微生物生物量碳和氮含量的提高具有明显的作用,尤其10 cm秸秆还田对土壤性质的改良效果最为显著。2.3 不同深度秸秆还田处理土壤性质主成分分析

3 讨 论

3.1 不同深度秸秆还田对土壤有机质和氮素水平影响

3.2 不同深度秸秆还田对土壤微生物生物量碳、氮的影响

4 结 论