没有问题,展览就没有价值

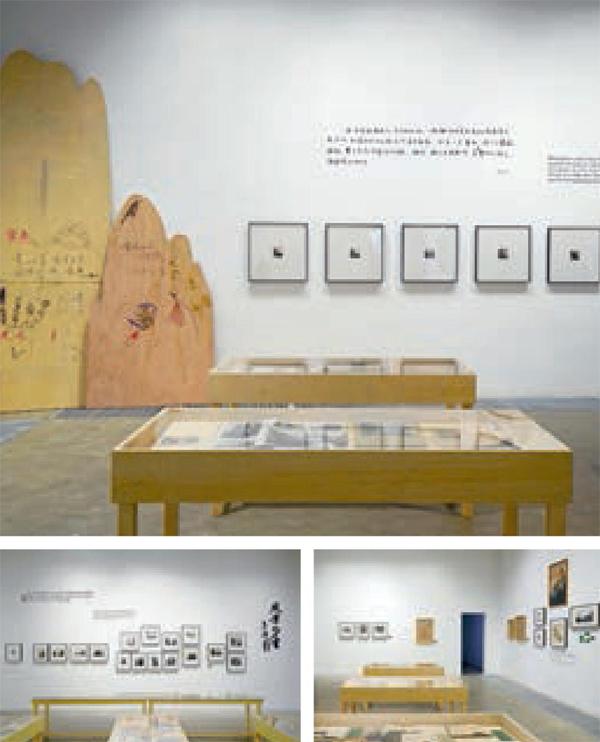

《日常与革命:黄山、庐山的两种风景》展览现场·2018年

Q&A

D:《大众摄影》杂志

S:苏文祥 泰康空间策展人

D:泰康空间的摄影史研究和当代艺术研究/策展工作是怎样的关系?

S:其实泰康空间一直在关注着摄影,总监唐昕多年来一直与当代摄影家有接触,我们的策展工作也一直把摄影作为媒介来研究,很多人说,现在是跨媒介、无媒介的年代,谁还会单独把一种媒介拿出来谈呢?但我们经历了这几年的项目研究,觉得摄影家的生涯不同于画家的生涯,摄影的问题,也不能用艺术问题来概括,摄影不能笼扩在艺术领域中泛泛而谈,完全可以单独进行研究。

泰康空间团队,左三为苏文祥

展览《明空》·2012年

2009年泰康空间从798搬到草场地之后,一个偶然的机缘,我们了解到已逝摄影家吴印咸,他的作品和生涯非常有意思。我们开始了对他的研究,并请策展人蔡萌和我们一起,从他的职业生涯之初,一直到八九十年代,分四次做了他的作品回顾展。从那时起,我们就开始把摄影纳入泰康空间的展览和研究类型中来。后来还做过张海儿的个案、韩磊的个案。在此之前我做当代艺术创作,并不了解吴印咸这类摄影师的工作方式和他们在新中国摄影史上的影响。2012年,我们做过一次名为“明室”的展览,我们所想的是,摄影作为一种观念,如何影响当代艺术家的创作?光、所见所得、图像、真实性等等概念,在艺术家的工作中是如何体现的?参展艺术家包括刘韡、刘窗、郑国谷、王郁洋,张辽源,都是比较年轻的艺术家,展出作品都源于“摄影”这个概念,但没有一件是摄影作品。張辽源呈现了价值几万元的、不同质地的照片打印纸,在照片还没有打印到上面的时候,纸的标签已经对图像进行了描述和定义。郑国谷用以超写实的风格,用水墨描绘了一张照片,而水墨是很难实现这种写实效果的。王郁洋的作品“要有光”则使用人体温度触发快门。

D:吴印咸的个案研究之后,你们的“华北农村1947-1948”和“白求恩:英雄与摄影的成长”这两个历史影像展览似乎也是以这个思路进行的,谈谈具体操作过程吧。

S:2012年我们结识了摄影研究者高初,他让我们了解到一些以往不熟悉的影像。大卫·柯鲁克和伊莎白·柯鲁克夫妇均为国际左翼人士。1947年底,他们以国际观察员的身份来到华北解放区,看这里的土改工作是如何进行的。他们以人类学家和社会学家的方式捕捉到十里店这个华北村庄发生的巨大变迁,当时拍摄的900余张图片,记录了旧时中国乡村的生活与秩序。那次展览的一部分材料主要是他们在十里店拍摄的照片。

高初对柯鲁克夫妇进行了深入采访,给我们看了他掌握的影像和历史资料,我们立刻就觉得“土地”是一个非常有价值的话题,并用当代艺术展览的经验,包括工作方式和呈现方式,对他的这些材料做出一个回应。我们去到当年照片拍摄的现场,了解这个村庄具体的样貌,带回了非常具体的材料,包括土壤、纺车、农具,生活用品等等。实际上我们是以当代艺术的思考方式,往一个展览呈现的方式去收集材料。我们给他们拍摄内容进行了大致的区分,包括婚丧嫁娶祭祀等等。

那次实践是一个重要的节点,我们发现自己不了解的图像中有非常丰富的信息。当时还产生了一系列的想法,没有一一实现,比如,解放区的风景是怎样的?众多的人物照片中,夹着一两张未名的风景照片,反映了那个时代山西、河北等地的自然社会风貌。包括社会主义现实主义的艺术创作,与这些照片有怎样的图像关联?

此后我们开始了关于白求恩的影像研究,当时脑海中浮现出的问题是:关于白求恩的照片很多,为什么这样的几张被单独提炼出来,成为标志性的一个图像?问题浮现的时候,动力就出现了,我们的方法还是去现场。我们去到了河北省保定市唐县白求恩、柯棣华纪念馆,现场的信息远远超越了我们在网络上搜索得到的知识。当时中国共产党多位高层干部为白求恩写过悼念词,并且当时他们对摄影有相当程度的了解,这些都超越我们以往的认知。

D:对现场空间的踏查,发现了历史和现实嵌套着丰富信息。

S:是的,对未知信息的恐慌,让我们强烈的想去体验那个环境,超越图像,沉浸在图像生成的环境中寻找来源。白求恩影像的研究项目对我们启发非常大,也给了我们一些自信。我想,我们与其他摄影研究者工作方式的不同之处也许在于,他们从图像本身出发,做考据和文献深挖的工作,没有生成问题,或是问题不够刺激,我们则希望了解这些图像是在何种结构中生成的?它又影响到什么?白求恩的展览给我们留下了大量的问题,刺激我们的研究向前推进。我们也通过这几次展览不断学习图像阅读,寻找它在历史情境下的具体语境。

D:与历史相关,更与当下相关。这种能带来后续问题的项目,也会带来持续的动力。包括展览作为一种方法,你们的展览对历史材料的呈现,给观者带来更大思考空间。

S:你说的这种感觉,我们也没进行过自我剖析,但应该是和我们做当代艺术工作有关,它的批判性、超越性、问题意识、修辞上的激烈,要展示不一样的结构框架。展览也有自己的语言,当你换一种方式呈现时,图像会自说自话。没有问题,只做基本展示的话,展览就没有价值。

D:再回到去年的展览《日常与革命:黄山、庐山的两种风景》,终于从社会、肖像,来到了风景。

“华北农村”和“白求恩”项目期间,策展团队在山西、河北考察

《日常与革命:黄山、庐山的两种风景》展览现场·2018年

S:吴印咸的作品为我们埋下了线索,他拍了很多风景,包括黄山和庐山的照片,这就是我们的图像资源。郎静山、吴印咸、吴寅伯、黄翔等摄影家的作品,泰康空间都有收藏,这位几十张,那位十几张,保存在以个人为单位的格子里。这些内容在我们头脑中形成了一种拼贴状态。工作中留下的视觉记忆,突然浮现了问题,把这些藏品都“吸”进来了。建国后广为流传的庐山图像为什么这么重要?大家都想占有它的著作权,这意味着什么?我感兴趣的不一定是这个结果,也不是去梳理风景摄影史。我们从自身的问题出发,将这些不同年代的摄影作品和当代艺术作品放入同一个现场。展览没有结论,而是导出问题。

阿比·瓦尔堡也是我们近几年的重要学术资源,即使是对他的误读,也得到了一些对图像深入观看和分析的方法。我们在2017年做的另一个展览“肖像热”,基于泰康自己藏品的图像。策展团队明确了想做之后,大家都一头雾水,不知要如何进行。我们的方式是把照片都打印出来,在研究室的墙上贴出来,从图像本身出发得出一些平行线索,并很快用这种方法,对藏品中的肖像进行了呈现,这个工作影响到我们今年在798做的收藏展《中国风景》,这样的工作方式也很适合将来的泰康美术馆。(阿比·瓦尔堡,美术史家,现代图像学先驱之一,编者注)

D:展品的问题怎么解决?全部出自泰康空间的收藏吗?

S:有的是我们藏品,有的是借展作品,比如当代艺术家的作品。个别图像,实物不存,我们就想办法按照它原有的流程制作出来。这和泰康特殊的状况有关,我们首先是有一些藏品。研究攝影,如果看到的仅仅是图像,就会有很多缺陷,你根本不知道吴印咸的照片尺幅有多大,材质是光面还是绒面?是不是破损?全都不知道的话,你只是面对一个数字文件。而那些破损和卷曲的照片是带着气息的。

D:这些摄影研究的策展工作,最大的乐趣是什么?困难有哪些?

S:隐约觉得有一片广阔的新天地等待我们去探索。泰康空间的理念:追溯与激励,以当代的眼光看历史,以历史眼光看当代。说来简单,落实是不容易的。我们看历史必然是以当下眼光去看,更多时候看当下则以当下眼光,因为我们不具备过去的知识,那些知识我们又很难加以分析和选择,对既有的历史陈述不满足时,就会有想要自己去蹚一蹚的感觉。带着这样的心情去做,不自觉的就会投入了。

很多艺术文献材料,以艺术史的风格分析和形式分析去看是失效的,不理解历史背景的话无法解释艺术中的变化,局限于艺术语言本身的研究,空间非常有限。摄影在这方面更有特点,你会觉得艺术在这里不那么重要,某些东西则远比你关注到的复杂,展览所呈现的也不是最终答案,是有待检验的,我们只能是像做考卷一样,做到这个份上,后面有新材料,推翻,推进,就有价值。策展方案形成的过程,我们也在也不断和别人碰撞想法。收集材料和采访的过程中,大家给我们材料的支持、知识的支持,也给我们感性的支持。比如石志民老师对我们的工作方式不了解,但他听了我们的计划会很兴奋。我们也愿意让更有想法的人看到我们做的这些东西,有更多反馈和问题出现。

这个工作的挑战首先是时间。在机构工作,目前的机制和状况,还不能潜心下来做研究,和自己下班后回家看书、朋友间碰撞想法是不一样的。能有大块时间潜心做研究是最理想的状态,但几乎不可能,大家都是在夹缝中自我约束着前行。材料的获取是另一个困难,如果你手中没有实物,只有摄影家作品集的印刷品,那你应该去和他的后人聊聊天,翻翻家里的资料,你才能说对他有基本认识。收获就建立在你掌握的材料上,材料是第一的。

D:材料推进问题的生成。

S:对,很有趣,当你在一堆东西里面找到自己的小发现的时候,那种乐趣和满足感是和做一个作品一样的。

D:话说回来,你在策展工作之前的经历是什么?

S:我毕业之后一直是在做作品,同时也一直在非盈利艺术机构工作。现在的工作则集中在策展上。我自己对影像媒介是很敏感的,我做艺术家时候的创作也和影像有关联,比如到一个银行去存200元,重复的进行跨行取款,每次扣2块钱,取到剩下100元,留存那些单据和行为过程的影像。我对这些这些看不见的结构、隐秘的运作系统特别有兴趣。做艺术家时候的经验,对我现在的策展工作也有很大帮助。

郎静山 春树奇峰·1934年

张大力 松树No.18·2018年

——泰康艺术精品展