指向核心素养的初中数学教学设计策略探析

潘金城 蔡雪梅

引言

史宁中教授在文中指出[1]:学生数学核心素养的形成和发展,是在教师的启发和引导下,学生通过自己的独立思考或者与他人交流,最终是自己“悟”出来的,是一种逐渐养成的思维习惯和思想方法. 因此在教学活动中,把握数学内容的本质、精心设计合适的教学方案就非常重要. 他阐释了数学教学的素养目标:学习者要会用数学的眼光观察世界,要会用数学的思维分析世界,要会用数学的语言表达世界. 《义务教育数学课程标准(2011年版)》中提出了体现数学素养的“十个核心概念”. 章建躍博士在《中学数学课改的十个论题》中强调,理解数学、理解学生、理解教学是进行新课程数学有效教学的三大基石.如何立足“三个理解”确定教学目标,基于“自然、开放、自主”的视角(以下称“三个视角”)确定教学方案,撰写指向数学核心素养的教学设计应是我们值得关注的话题. 本文将以“用一次函数解决问题(第2课时)”为例,谈谈如何从目标确定、方案制订与评价等方面形成指向核心素养的教学设计.

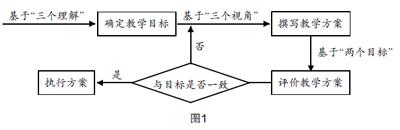

设计教学方案的流程图

笔者认为:“三个理解”是对教学内容、教学对象和教学方法全面而深度的扫描,是把握数学内容本质,精准制订教学目标的重要依据;“三个视角”是在“三个理解”基础上的融合实施、整体立意,是精心制订合适教学方案的有效策略. 因而,“三个理解”是实施“三个视角”的前提,“三个视角”是深化“三个理解”的实践,只有做到“知行统一”,才可设计指向数学核心素养的有效教学方案. 其设计流程如图1:

基于“三个理解”确定教学目标

“用一次函数解决问题”是初中数学(苏科版)首次运用函数知识解决实际问题的标志性内容,本节课包括两课时,第1课时的内容为“用一次函数的表达式解决问题”,第2课时的内容为“用一次函数的图像解决问题”. 围绕学生进入初中后“用图像解决问题”的难点,笔者针对本课时内容,在“三个理解”的基础上确定课时目标.

1. 理解数学

《义务教育数学课程标准(2011年版)》将“用函数解决问题”的目标确定为:能结合图像对简单实际问题中的函数关系进行分析;能确定简单实际问题中函数自变量的取值范围,并会求出函数值;能用适当的函数表示法刻画简单实际问题中变量之间的关系. 由此可见,实现目标的关键能力是:将实际问题抽象转化为数学问题,用函数的性质与图像分析与解决问题,根据实际问题的特征检验数学结论,从而形成“建模”思想.本节教材是一次函数图像在实际问题中的应用,就本节素材而言经历了“识图——用图——想图”三个活动,这三个活动的功能各异. 活动一重在识图,在实际的情境中理解“上升快慢的实际意义”和探索“正确决策方法”,理解交点意思;活动二重在用图,自主建构“一次函数”数学模型,借助图像分析两种运输方案的优劣,发现交点意义,体验图像在解决实际问题时的应用;活动三重在想图,让学生感受不同走势“折线段”的意蕴,感悟到数与形的内在联系,更深刻理解“模型思想”.

2. 理解学生

学生已经知道一次函数的概念与性质,也会能运用方程模型解决简单的实际问题,但运用一次函数的知识解决实际问题尚属首次,特别是同一坐标系内不同图像之间的区别是学生理解的难点,可能存在三个方面的困惑:其一,不清楚“上升的快慢”与一次函数y=kx+b(k≠0)中的“k”之间的关系;其二,不清楚“图像的交点坐标”与“函数表达式”之间的关系;其三,不清楚“折线的意义”与“实际问题”之间的对应关系.每个困惑都体现着“抽象”“建模”等数学基本思想.

3. 理解教学

因为一次函数学习的目的是为了解决实际问题,所以本节课的教学重点是在实际问题中认识图像和应用图像,更好的感悟数与形的内在联系;由于一次函数图像的陡峭程度反映着因变量与自变量之间在一定范围内的变化情况,视觉上的关注要从点向线转变,但又要回归到线上的观念点分析陡峭程度的实际意义,因此图像的走势所对应的实际意义是学生学习的难点. 基于教学的重点、难点,本节课让采用“问题情境——建立模型——求解验证”的教学方法,初步学会从数学的角度发现问题和提出问题,综合运用数学知识解决简单实际问题,增强应用意识,提高实践能力.

基于以上分析,确定如下教学目标:

(1)能根据实际问题中变量之间的关系,确定一次函数的表达式;通过用一次函数表述数量变化及其关系的过程,体会模型思想.

(2)能用一次函数解决简单实际问题,在此过程中,感悟数学具有抽象性、严谨性和应用的广泛性,体会数学的价值.

(3)经历“问题情境——建立模型——求解验证”的数学活动,初步学会从数学的角度发现问题和提出问题,综合运用数学知识解决简单的实际问题,增强应用意识,提高实践能力.

基于“三个视角”设计教学方案

我们一手牵着“目标”,一手牵着“课堂”,教学设计就是搭建“目标”与“课堂”鸿沟的桥梁. 现从“自然、开放、自主”三个视角谈如何围绕教学目标将关键素养的培养融入教学设计之中.

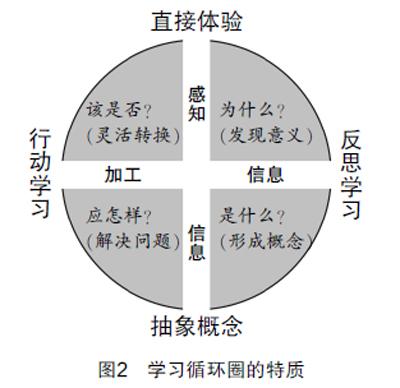

1. 自然性视角——素养培育的生长点

美国教育心理学博士伯尼斯·麦卡锡以提供教学指导为目的,借助四个象限提出完整的自然学习过程——学习循环圈,包括“为什么”“是什么”“应怎样”和“该是否”四个象限(如图2). “学习循环圈”让我们的教学设计更能遵循知识的结构规律和学生的认知规律,让学生在经历“感知、理解、记忆和应用”的过程中,关注知识从哪里来,到哪里去,怎么去,让知识生长可视化.

?摇比如在本节课的引入设计中,由于“一次函数”这一章内容的整体结构为:概念——图像与性质——应用——图像法解方程、不等式等. 由此可见,本节课的前一课是:将实际问题转化为一次函数,主要运用函数关系式,通过方程、不等式建立之间的联系. 由于函数具有“数与形”的二重性,两者之间“形异实同”“辩证统一”“浑然一起”,“由数想形”就是本节课“知识生长”的基础. 其知识结构如图3:

通过图3,我们不难感受到用图像法解决问题的策略不是“从天而降”的,它基于函数关系式、方程不等式等知识,函数图像只不过是它更为直观的表达形式,“形”与“数”的一一对应顺应了学生认知,知识的来龙去脉更为清晰,“图上作业法”的提出便顺其自然(如图4),类比推理的素养形成便水到渠成.

2. 开放性视角——素养培育的着力点

开放原意是释放、思想开通、解放等. 在数学教学中的开放是指:教学的组织形式多样,思维方式多元,设问方式多角度. 对本节课三个素材的教学,都能设计成开放性教学. 比如在“认识图像”环节中,让学生写出两个图像的异同之处,体现了“简单、根本、开放”的基本原则,视角不同获得的结论也不一样. 如从图像的形状来看,它们都是射线;从公共点的意义来看,表示里程数为2000 km时所租车费用相等;从走势来看,随着里程数的增加租车的费用也在增加……不同点选择的视角可以更多,如射线的端点不同,表示起租费不等;上升的速度不同,说明比例系数k不等;位置的高低不同,表示相同的里程数所租车的费用不等(如图5)……在“运用图像”环节中也体现着“开放”式的教学,方法的选择不限于图像法,两种方法两个视角,通过解法的“开放”,让两种方法相互联系、交相辉映(如图6). 在“展想图像”这一环节,更是具有“开放性”,一图多景,各美其美,美美与共,但表示同一种图像(如图7).

设问开放,让学生有话可讲,让学生的思维动起来,对待学生的回答多予以鼓励,用开放的设问、开放的表达、开放的展示和开放的胸怀让学生产生思考、激活思维、感悟思想.

3.自主性视角——素养培育的落脚点

认知建构主义原理认为:自主性学习是学生能够根据自己的学习能力、学习任务的要求,积极主动地调整自己的学习策略和努力程度的过程. 自主性视角设计教学就是教师要充分尊重学生主体,善于“留白”:教学设计应该像山水画,既有山的脉络,又有水的灵动;更应该像国画,国画的艺术就是“计白当黑”. 因此,基于“自主性”教学设计不能成为教材的翻版,不能成为习题的聚集,把学生可探究的内容留出来,把学生可操作的素材让出来,把学生可想象的空间腾出来,把学生表达的话语空出来.此外,应从学生的角度设计形式多样的活动,以激发学生的好奇心与求知欲,满足学生的需求,以便于在教学中让学生“与教材发生对话、与同伴发生对话、与教师发生对话、与实践发生对话、与自己发生对话”.

比如在“认识图像”环节中,展示交流后让学生自主反思“意、数、形”之间的对应关系,自觉领悟“数形结合”的思想;在“运用图像”环节中,从“列式、画图、比较”等活动引导学生自主建构“一次函数”数学模型;在拓展环节中更是让学生独立思考后体悟图像法的优越性;在“展想图像”环节中也不忘让学生自主思考图像的意义,整个就是学生经历从“习得”到“悟得”的过程,从而使得学生自主发展的素养得以落地.

因为“自然”而遵循规律,因为“开放”而体现层次,因为“自主”而保障效能,所以“三个视角”是基于教材、学情、教法一个整体表达,是教师聚焦素养进行教学设计的有效策略.

基于“两个目标”评价教学方案

虽说核心素养的培育路径在课堂,但是在教学设计中如果没有“先知先觉”的预判,仅靠课堂中所谓的“润物无声”,使核心素养有效落地也是一句空话. 立足“三个理解”,基于“三个视角”设计的教学方案能否体现数学核心素养?以本方案为例作如下分析:

1. 从素养目标看教学方案

对照史宁中教授的“三个学会”,为便于读者清晰观察,我们将教学设计中的活动内容从素养目标的三个维度进行梳理,如表1所示.

观察表1,我们不难发现基于“三个理解”和“三个视角”设计的活动内容让数学素养目标的落实有载体.与此同时,这些内容也体现了《义务教育数学课程标准(2011年版)》中所提出的“符号意识、空间观念、几何直观、运算能力、模型思想、应用意识、创新意识”等核心概念.

2. 从教学目标看教学方案

一份教学方案是否指向数学核心素养,不仅要从宏观上分析是否体現了“三个学会”,还要从微观上对细化后的教学目标达成路径进行分析. 现就其中一项目标进行举例说明,如表2所示.

通过以上分析,我们不难发现:以“三个理解”和“三个视角”设计的教学能更多地指向数学核心素养的目标与内涵,能更好地体现出不同类型的数学素养.

参考文献:

[1] 史宁中.高中数学课程标准修订中的几个关键问题[J].数学教育学报,2018(01).