氯吡格雷治疗不稳定型心绞痛的疗效研究

游精仙

(长乐区医院,福建福州350299)

不稳定性心绞痛是内科常见的急性心血管疾病之一,是由冠状动脉粥样斑块破裂糜烂、血小板聚集、血栓形成致血管腔狭窄、患者心肌缺血缺氧而出现的以胸痛为主要临床症状的综合征[1]。病情随时间延长而加重,如不及时治疗可能引发心源性死亡和非致死性缺血等现象[2],严重影响患者生命安全。其致病原因较为综合,如呼吸系统病变、消化系统疾病、神经性胸痛及其他因素等[3],目前治疗方法主要以保守治疗为主,以抗血小板聚集,抗凝,抗炎症反应,扩张冠状动脉[4]为主要目的,采用阿司匹林、静脉肝素、硝酸酯类药物等进行对症治疗。近年来临床普遍采用多种药物联合治疗,并不断优化治疗方法,以提高治疗效果。本研究以100例我院治疗的不稳定型心绞痛患者作为研究对象,分别予以不同方法治疗,旨在研究氯吡格雷治疗不稳定型心绞痛的临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年6月到2018年12月我院治疗的不稳定型心绞痛患者100例。采用随机数字表法将患者分为观察组和对照组。观察组患者50例,男31例,女 19 例,年龄 37~64 岁,平均(61±3.1)岁,病程2周至6个月,无高危因素。对照组患者50例,男29例,女 21 例,年龄 26~65 岁,平均(62±2.9)岁,病程3周至5个月,无高危因素。两组患者年龄、性别、病程相比,差异无统计学意义(P>0.05),基础资料具有可比性。

1.2 临床纳入与排除标准

(1)所有患者均出现不同程度静息性心绞痛、劳累性心绞痛、胸痛气短等临床症状,符合中华医学会心血管疾病分会对不稳定型心绞痛的诊断标准[5],经心肌酶、心电图、血清学等检测确诊为不稳定性心绞痛;(2)病历资料齐全;(3)无遗传病史或重大疾病史;(4)无先天或遗传性心肌炎等心血管疾病;(5)排除阿司匹、氯吡格雷过敏患者;(6)排除严重肝、肾功能不全及凝血功能障碍患者;(7)治疗研究征得患者家属同意,且签署同意书;(8)研究符合伦理规范标准,获取伦理委员会许可。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 定期监测患者心电图等生理指标,予以给氧、卧床等常规护理措施。遵循医嘱采用阿司匹林药物治疗。300mg/次,1 次/d。3d 后改为100mg/次,1次/d,长期服用。同时,视患者病情采用硝酸酯类药物、抗血小板药物等进行对症治疗。

1.3.2 观察组 在常规治疗基础上,采用氯吡格雷联合治疗,70ms/次,1次/d。连续治疗四周。

1.4 观察指标

(1)心绞痛等临床症状治疗效果;(2)心电图改善情况;(3)生理指标改善情况。

1.5 疗效评价

1.5.1 心绞痛等临床症状治疗效果 显效:患者经治疗后,临床症状明显改善,心绞痛消失或发生次数明显减少[6];有效:患者经治疗后,临床症状有一定程度改善,心绞痛发生次数少于治疗前的1/2,发作时间及疼痛程度有所降低;无效:患者治疗后,临床症状无改善,甚至出现病情化。

1.5.2 心电图改善情况 显效:患者经治疗后,静息心电图ST段基本恢复正常[7];有效:患者治疗后,主要导联T波倒置变浅>50%或ST段较治疗前有明显改善;无效:患者治疗后,静息心电图无改变或T波倒置或ST段与治疗前相比降低0.05mV。

1.5.3 生理指标改善情况 比较两组患者治疗前后总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平的变化。

1.6 统计学方法

所有数据资料采用SPSS18.0系统软件分析;计量资料用(±s)表示,并用t检验;计数资料用[n(%)]表示,并用 χ2检验;P<0.05表示有统计学意义。

2 结 果

2.1 治疗效果

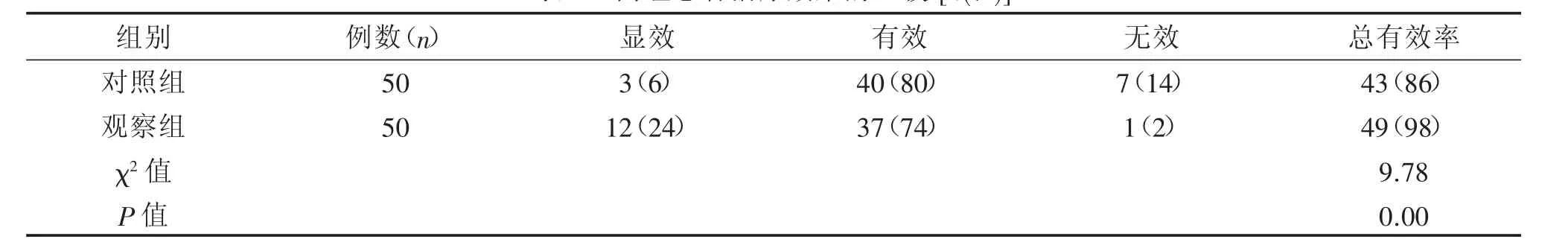

研究结果显示,观察组患者治疗效果明显高于对照组。两组比较差异均有统计学意义(P<0.05),具体见表1。

2.2 心电图改善情况

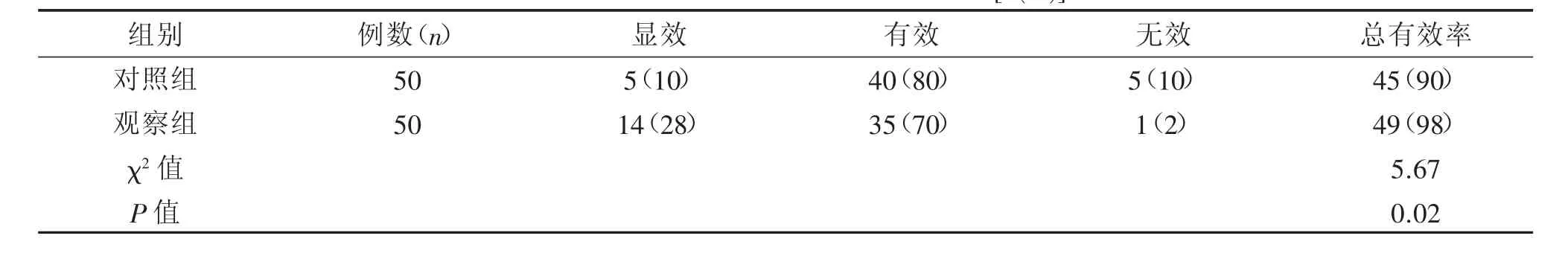

研究结果显示,观察组患者心电图改善情况明显好于对照组。两组比较差异均有统计学意义(P<0.05),具体见表 2。

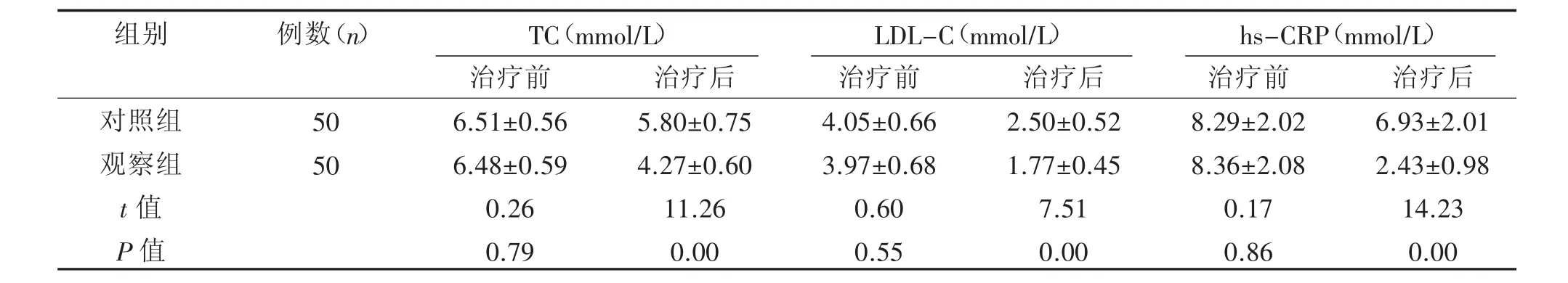

2.3 生理指标改善情况

研究结果显示,治疗前,两组患者生理指标水平相近,差异不具有统计学意义(P>0.05),治疗后,观察组患者生理指标改善情况明显好于对照组。两组比较差异均有统计学意义(P<0.05),具体见表 3。

表1 两组患者治疗效果的比较[n(%)]

表2 两组患者心电图改善情况的比较[n(%)]

表3 两组患者生理指标改善情况的比较(±s)

表3 两组患者生理指标改善情况的比较(±s)

组别例数(n)T C(m m o l/L) L D L-C(m m o l/L) h s-C R P(m m o l/L)对照组观察组t值P值5 0 5 0治疗前6.5 1±0.5 6 6.4 8±0.5 9 0.2 6 0.7 9治疗后5.8 0±0.7 5 4.2 7±0.6 0 1 1.2 6 0.0 0治疗前4.0 5±0.6 6 3.9 7±0.6 8 0.6 0 0.5 5治疗后2.5 0±0.5 2 1.7 7±0.4 5 7.5 1 0.0 0治疗前8.2 9±2.0 2 8.3 6±2.0 8 0.1 7 0.8 6治疗后6.9 3±2.0 1 2.4 3±0.9 8 1 4.2 3 0.0 0

3 讨论

不稳定性心绞痛是是介于稳定性心绞痛(stableangina,SA)和急性心肌梗死(acute myocardial infaration,AMI)之间的一组临床心绞痛综合征[8],主要类型有静息型心绞痛、初发型心绞痛、恶化型心绞痛[9]。相对于稳定性心绞痛,其具有发病急、并发症严重、致死率高等特点,严重威胁患者生命健康。阿司匹林作为治疗心血管疾病的主要药物之一,随药效确切,但长期用药可能会出现恶心、呕吐等胃肠道反应、皮肤过敏,甚至出现肝肾功能损伤。氯吡格雷作为一种ADP受体拮抗剂,其与血小板膜表面的ADP受体不可逆结合[10],从而抑制血小板凝集,起到减少血管栓塞、降低心肌梗死的作用。临床上主要用于防治心肌梗死、中风、闭塞性脉管炎、动脉粥样硬化和血栓栓塞引起的心血管病变等[11]。据帕提古力·苏力坦[12]研究表明,患者在服用氯吡格雷治疗后,患者临床症状改善总有效率为95.56%,血脂水平、血小板指标等均有明显改善。在本研究中,通过采用氯吡格雷治疗,观察组患者治疗效果达到98%,生化指标改善情况明显好于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。说明本次研究的可信度较高。但由于本次结果研究时间有限,研究样本较少,可能会影响本研究的部分结果。希望在今后的研究中,可以扩大样本数量,明确疾病分型,对病理机制及药物反应进行深入研究,对研究结果进行进一步完善和论证。

综上所述,氯吡格雷可有效治疗不稳定型心绞痛,提高治疗效果,缓解临床症状,具一定临床应用与研究价值。