1942年中国的一次科学盛事*

——纪念牛顿三百周年诞辰

朱慧涓李 成

(首都师范大学 物理系,北京100048)

0 引言

英国著名科学家牛顿按儒略历生于1642年12月25日,按现行公历生于1643年1月4日.牛顿诞辰300周年之际正值第二次世界大战,因此未能在世界范围内掀起纪念牛顿的热潮.英国是牛顿的故里,理应在牛顿诞辰三百周年之际举办盛大的纪念活动,但由于战争原因,英国只在小范围内做纪念,英国皇家学会是利用1942年11月30日的年度会议纪念牛顿的,[1]8而正式的纪念大会则被推迟至战争结束后,于1946年7月15日至19日在伦敦召开,主办方英国皇家学会邀请了世界多个国家的科学家代表共襄盛举,中国派出赵元任、周培源以及吴大猷三人前往参加.[2]20虽然受战争影响,仍有一些国家如期在国内举办了纪念牛顿的大型活动,例如苏联.苏联科学院按牛顿的公历诞辰于1943年1月4日在莫斯科“学者之家”举行了一次隆重的牛顿纪念大会,与会者达上千人,大会内容包括学术报告和牛顿专题展览,另外还有大大小小的活动若干.[3]114-115

同样,如期在国内举办纪念活动的国家还有中国.日本侵华战争使中国文化教育部门受到巨大冲击,近百所高等院校纷纷被迫迁往西南、西北等大后方地区.尽管如此,仍有多所高校和研究机构在1942年底至1943年初举办了若干规模不一的纪念活动,纪念活动的形式包括演讲报告、会谈研讨、撰写纪念文章以及发行纪念特刊等等,人们高度评价牛顿的科学成就和贡献,总结牛顿的科学研究方法,提倡牛顿的治学精神.这次多地举办的纪念活动可谓是中国科技界的一次盛事.那么这些高校和研究机构为什么在条件艰苦的战争年代仍要举办纪念牛顿的活动,他们又是如何评价牛顿的呢?通过查阅多份民国报纸和期刊,收集、整理了国内若干纪念活动的史料,以此为基础考察中国纪念牛顿诞辰三百周年的活动概况,并试图总结和分析中国举办纪念活动的目的和意义.

1 纪念活动的中国高等教育背景

1937年“七七”事变爆发后,日本发动全面侵华战争,中华民族进入全民抗战时期.战争不久就使中国的高等教育事业面临巨大的存亡危机,因为中国的高等院校布局呈现畸形化,大多集中在华北、华东和华南的沿海沿江城市,很容易成为日军轰炸摧毁的目标.据统计,到1939年4月,除了地处西南、西北的10余所高校外,中国有90%以上的大专院校都曾受到日寇侵华战争不同程度的破坏,[4]46严重者被完全摧毁而陷于停顿,此“实为中华文化之浩劫”.[5]198为了保存高等教育的国脉,华北、华东、华南地区的几十所高等院校冒着日军的炮火举校向西迁徙,形成了第一次大规模的院校大转移.1941年12月太平洋战争爆发后,中国内陆租界被日军强行占领,原来在租界及东南各省的一些院校被迫再度迁徙,开始了第二次较具规模的院校大转移.这两次陆续向内迁徙的高等院校有近百所,少数内迁的高校如国立中央大学、国立武汉大学仅迁移一次,更多的高校则因战事的变化而不得不一迁再迁.[4]69

这些高等院校主要向三个地域迁移,分别是西南地区、西北地区以及战区省份的内地.西南地区聚集了最多的内迁高校和研究机构,有60余所,占内迁院校总数逾60%,其中大多数集中在重庆、成都、昆明等地.重庆是战时国民政府的陪都,是战时国统区的政治、经济、文化中心,先后有32所院校迁到此处,包括国立中央大学、国立交通大学、复旦大学、山东大学等9所大学.[4]72迁入成都的院校有10所,包括中央大学医学院、齐鲁大学、光华大学、金陵大学、燕京大学、金陵女子文理学院、清华大学航空研究所等.华西坝是成都著名的大学聚集区,此处原是华西协合大学的所在地,从1937年战争爆发后到1942年,先后迁至此处的高校有:中央大学医学院(1937年迁入、1941年迁出)、金陵大学、齐鲁大学、金陵女子文理学院、燕京大学(1942年迁入).包括原驻于此的华西协合大学在内,华西坝的这五所学校一度被称为抗战“五大学时期”.[5]241昆明先后亦有10所高校迁入,包括由国立北京大学、清华大学和南开大学三校组建的西南联大,以及同济大学、上海医学院等院校.[4]73

西北地区也是战时高等院校迁移的一个目的地,但这里并未出现大规模的内迁高校集中地.西安在抗战早期曾一度汇集了由国立北平大学、北平师范大学和天津北洋工学院及河北省立女子师范学院组成的国立西安临时大学以及东北大学、山西铭贤学院等几所内迁院校,但由于中原战事吃紧,这几所学校先后迁离.1938年教育部下令改西安临时大学为国立西北联合大学,迁往汉中城固,并在多地设分校,1939年又改为国立西北大学,另有部分学院独立出来.[4]55-56西北地区可称得上是高校集中地的是延安,这里汇聚了抗日军政大学、陕北公学、中国女子大学等大专院校,但是这些院校都不是内迁来的,而是由中国共产党在当地创办的,不过这些院校的学生中有不少是从内迁院校奔赴延安的.[4]74

战区省份的内地也有一些院校迁移入驻,例如江西泰和、赣县和吉安,广西桂林,广东曲江、罗定,浙江金华以及福建永安、长汀等地.[4]72较为特殊的是江西和福建两地,这两省的高校大多在本省内迁徙,江西的院校多向赣中、赣南迁移,而福建厦门、福州的院校多向闽中、闽西迁移,例如厦门大学迁至闽西的长汀.[4]54

战时院校往往紧急迁移,携带物资有限,经长途跋涉,所携图书资料、仪器设备均发生不同程度的损坏或丢失,而迁移地多位于偏远地区,交通不便,物资本就匮乏,多处地方连校舍都无法提供,致使许多内迁院校只得在当地因陋就简新建校舍.其余诸如书本资料、教学设备、实验仪器等一些基本教学和研究条件更是难以保证,战争期间内迁院校办学和研究的困难处境可见一斑.但是,在这样艰苦的条件下,中国高等教育事业不但未被摧毁,反而逆势增长,据国民政府教育部档案显示,1945年全国专科以上学校共141所,教员10901人,学生80646人,各项数据均比1936年有较大幅度的增长.[6]790-794这是中国教育、文化、科技界共同努力保存并发展中国高等教育水平的结果,纪念牛顿诞辰三百周年的活动正是在这样的氛围下举办的.

2 国内高校与研究机构的纪念活动

中国纪念牛顿三百周年诞辰的活动以高校和研究机构为主,根据民国时期报纸和期刊上有关纪念活动的报道,举办纪念活动的主办方不完全统计如下:中国天文学会、中国数学会、中国科学社、中国物理学会、延安自然科学会和数理学会、云南大学、华西坝五大学、西北大学、厦门大学等等,总参与人数达上万人,其中以中国天文学会筹办的纪念活动规模最为浩大.中国天文学会的纪念活动由时任学会主席的高鲁在第十八届年会上提议举办,当场全体表决通过,纪念活动分昆明和永安两地举办,分别由中国天文学会在两地的分会负责,两地参会总人数有1500余人.[7]143我国虽然从1912年1月1日已开始采用公历纪年,但大部分地方仍按牛顿的儒略历诞辰在1942年12月25日前后举办纪念活动,仅延安科学界等少数地方在1943年初举办纪念活动.1642年亦是伽利略逝世之年,一些地方也在活动当天同时纪念伽利略逝世三百周年.下面主要介绍永安、昆明、西北大学、成都华西坝、延安等地举办的纪念活动.

2.1 永安纪念活动

永安是抗战时期福建省省会,永安纪念活动同时纪念伽利略逝世和牛顿诞辰,活动从筹备到举办的整个过程都由中国天文学会永安分会负责,并得到福建省研究院和教育厅的支持.为筹办此次纪念活动,中国天文学会永安分会指派会员石延汉、王渭灏、姚景椹、陈遵民、吴永庚等五人负责筹备工作,并先后召开两次筹备会以及两次扩大筹备会,详细确定了纪念活动的举办方式和内容,会前准备工作十分充分.纪念活动于1942年12月25日正式开始,首先召开的是上午的纪念大会,早上7时,伴随着响亮的炮声,纪念大会在永安中山纪念堂隆重开幕.会场布置简洁朴素,无华丽装饰,仅增设了牛顿和伽利略的肖像.大会由高鲁主持,出席活动的嘉宾有福建省政府主席刘恢先、华北水利委员会委员长彭济群、国立音专学校校长卢冀野、福建省政府委员朱玖莹以及福建省研究院院长汪德耀.与会人员有永安分会的全部会员、中等以上各学校学生以及各机关代表共一千余人.[7]144此次大会持续4个多小时,各项内容如表1所示.

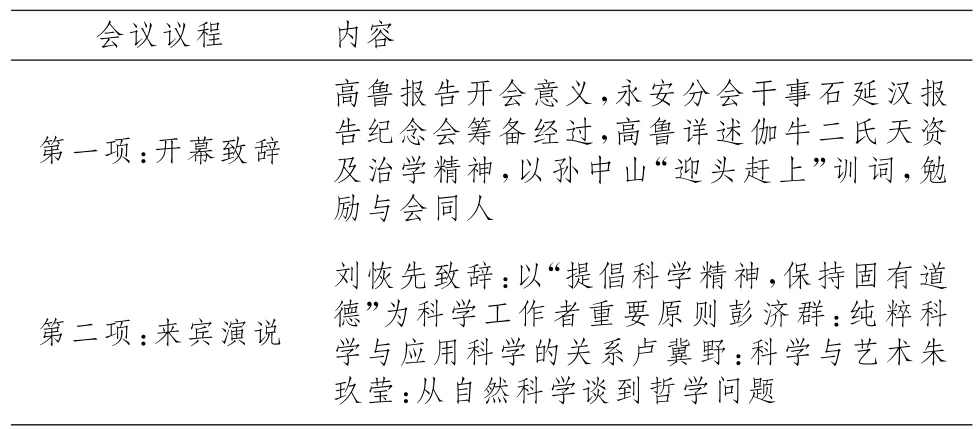

表1 永安中山纪念堂纪念大会内容[7]144Tab.1 Contents of the commemorative meeting of Sun Yatsen Memorial hall of Yongan[7]144

上午的纪念大会圆满结束,下午又邀请永安学术界人士召开学术座谈会,讨论了“如何组织本省科学联合团体,以促进科学普及”等重要议题.原本计划于晚间由省教育厅工作人员在公共体育场播放科学电影,但因下雨缘故,临时取消放映活动.永安纪念活动到此结束.

2.2 昆明纪念活动

昆明的纪念活动以纪念牛顿为主,不同于永安仅由永安分会主办活动,中国天文学会昆明分会还联合了中国数学会、中国科学社昆明社友会共同筹办这次纪念活动.1942年12月25日下午3时,纪念活动在国立云南大学至公堂开幕,活动由云南大学校长熊庆来主持,出席活动的人员有主办方三会会员及其他校内外人士共五百余人.纪念活动以公开演讲的形式进行.主席熊庆来和国立西南联合大学教授陈省身先后发表演讲,但在陈省身演讲还未结束时突然响起了警报声,因此活动被迫中止,熊庆来当即宣布定于1943年1月3日下午3时继续举行纪念活动.[7]1431943年1月3日下午纪念活动如期继续进行,陈省身完成上次未完演讲,之后由“国立中央研究院”天文研究所所长张钰哲演讲,活动进行到下午6时结束.两场活动的演讲题目如表2所示.

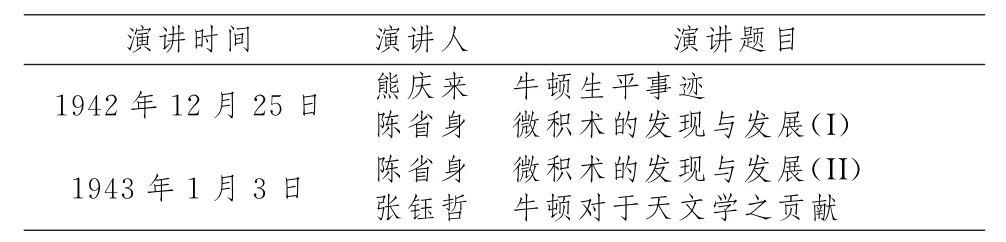

表2 昆明纪念活动演讲题目[7]143Tab.2 Speech topic of commemorative activities of Kunming[7]143

陈省身和张钰哲分别从各自的专业领域出发,谈论了牛顿在数学和天文学上的贡献.陈省身是著名数学家,在微分几何、拓扑学、微分方程、李群等方面均有突出贡献.在《微积术的发现与发展》这篇演讲中,陈省身论述了近代以来微积术的发展历史,并极为肯定了牛顿和莱布尼茨在发现微积分中的贡献.微积观念在牛顿之前有零星的闪现,牛顿与莱布尼茨二人通过各自的工作,将微积分发展为一套系统,完成了微积分发展中最重要的一步.陈省身把牛顿与莱布尼茨的微积术,称为“微积的直觉时期”,这时期的微积分还只是一套系统方法,可用来解决一些天文和物理问题,但是诸如无穷小、极限这类概念还未能给出严格的数学基础,之后微积分在欧拉(Leonhard Euler,1707-1783)、拉格朗日(Joseph-Louis Lagrange,1736-1813)、柯西(Augustin Louis Cauchy,1789-1857)、魏尔斯特拉斯(Karl Theodor Wilhelm Weierstraβ,1815-1897)等人的手中才完成了算术化之路.[8]133-134陈省身同时也指出科学发现的艰辛,即便是如牛顿这样的天才也需要“苦心孤诣、暗中摸索”才能找到发现的门径,以此勉励莘莘学子.[8]128

在《牛顿对于天文学之贡献》的演讲中,天文学家张钰哲总结并高度评价了牛顿在天文学上的贡献,他总结牛顿在天文学上有两大贡献:第一个是发现万有引力定律,第二个是制作反射望远镜以及分光镜这两种光学仪器.牛顿利用万有引力定律解决了许多棘手的天文学问题,例如月亮绕地球运行不规则问题、岁差现象、潮汐的平衡学说、彗星轨道问题等等,但万有引力定律最成功的应用还属1846年海王星的发现.反射望远镜以及分光镜的出现在近代天文学以及天体物理的发展中都发挥了重要作用.在张钰哲看来,科学家的本领通常分为两种,一种是“擅长于观察许多事实,而从中发现基本的原理定律”,另一种是“擅于利用已知的原理定律,来解释艰奥的现象”,[9]137而牛顿同时具备了这两种本领.尽管他有天才之资,但取得这伟大的成就,也是努力勤奋得来的结果,正如文中所说,“……一个新理论新方法之发现,都是经过长期的准备,殚精竭虑的结晶.”[9]136张钰哲以牛顿的科学精神勉励科学从业者戒骄戒躁.

2.3 国立西北大学纪念活动

国立西北大学在1942年12月25日下午举办纪念牛顿三百周年诞辰的活动.纪念活动由该校数学学会及物理学会主办,主要以演讲的形式进行,物理学会还发行纪念刊物《牛顿诞辰三百周年壁报》.演讲嘉宾有数学系主任赵维义、物理系主任岳劼恒以及教授谭文炳,他们的演讲题目如表3所示.整个活动的主旨为“阐扬牛顿的数理发明和治学精神”,以促进科学研究.[10]5此次活动虽以纪念牛顿诞辰为主题,但在部分演讲和纪念文章中也同时提及了伽利略逝世三百周年.

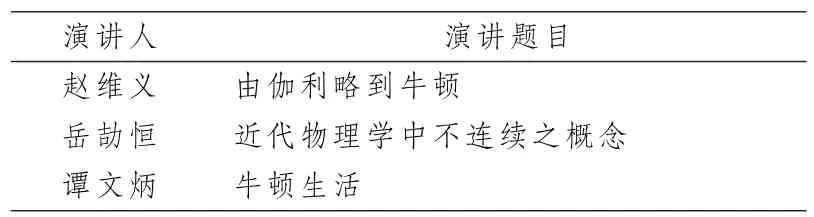

表3 国立西北大学纪念活动演讲题目[10]5Tab.3 Speech topic of commemorative activities of National Northwestern University[10]5

除做讲演外,岳劼恒还在《国立西北大学校刊》上发表了一篇题为《纪念牛顿诞生三百周年》的文章.此文总结牛顿对物理学的重要贡献在两大方面,一为学理与应用,二为治学方法与精神.前者体现牛顿运动三定律以及万有引力定律,它们是物理学的基础,即使在相对性原理和波动力学提出后,牛顿力学也并没有被完全推翻,只是不适用于高速运动物体和微观领域.另外,牛顿发明的微积分也在物理上有诸多应用.在谈论到后者时,岳劼恒将牛顿治学方法概括为三步:“第一步搜集实事或实验结果;第二步求得定律;第三步推出更高原理,包罗一切”,这三步即“奠定物理学者治学之方法”,[11]5也是近代物理学得以进步之良方.在岳劼恒看来,后者是牛顿最大的功绩.因此,此次纪念牛顿,除颂扬他的贡献外,还应学习他的治学精神与方法,以促进中国科学进步.

2.4 华西坝五大学理学院纪念活动

华西坝五大学,即华西协合大学、燕京大学、金陵大学、齐鲁大学、金陵女子文理学院等五所大学的理学院在1942年12月25日晚七时①据《金陵大学校刊》1942年第314期第2299号载,原定于十二月(原文为十一月,应为印刷错误)二十八日晚七时举办纪念活动,但据《新华日报》1942年12月27日消息称,活动于二十五日晚七时举办,见[13].,“为纪念前勋,并提倡科学起见”,联合举办纪念牛顿三百周年诞辰活动.纪念活动在华西协合大学赫斐院大礼堂②华西协合大学赫斐院即合德堂,1915年动工,1920年建成,由加拿大美道会为纪念美国人赫斐秋(Virgil Chittenden Hart)所捐建.赫斐秋是著名的华传教士,开辟了华西教区,见[14].召开,并邀请金陵大学教授戴运轨及华西协合大学教授李晓舫,分别做《牛顿事略》及《从牛顿到爱因斯坦》演讲,演讲结束后放映《相对论》影片.[12]7

天文学家李晓舫在《从牛顿到爱因斯坦》的演讲中从科学发展史角度总结了牛顿和爱因斯坦二人在物理学和天文学中做出的划时代贡献.牛顿受哥白尼日心说、伽利略惯性定律、弟谷观测记录以及开普勒行星三大运动定律的启发,天才地构想出万有引力定律这一天文学上卓绝的贡献.水星近日点进动问题逐渐暴露出牛顿理论缺陷,直至两百多年后爱因斯坦提出狭义和广义相对论,才修正了牛顿理论以及绝对时间空间观点.李晓舫借此科学史案例传达了一个科学哲学观点,即当实验与理论二者发生冲突之时,应遵循实验结果另立新理论.“科学研究不容武断”,这是作者想表明的科学态度.[15]126演讲又指出:科学研究薪火相传,吾辈学人应正确认识科学研究之意义,此路虽清苦但要坚定方向.最后提倡学习牛顿和爱因斯坦等伟大科学家的品格,与同道学者共勉.

2.5 延安科学界纪念活动

延安科学界在1943年1月5日举办纪念牛顿三百周年诞辰的活动,延安自然科学会和数理学会参与了此次纪念活动.两会研究者为此次纪念提前一年开始筹备,1941年12月3日才成立的延安数理学会更是在“牛顿的天文学、光学、力学、数学方面的贡献及牛顿的哲学思想上进行深入的研究”,[16]834至诞辰纪念日部分研究工作已经完成.纪念活动报告了牛顿的生平和贡献,并请自然科学会院长徐特立演讲《我们对牛顿应有之认识》.延安自然科学会和数理学会一致认为应当尊重和学习牛顿的创造精神和科学理论.[17]204

徐特立在演讲中从牛顿科学研究的经验出发,总结出科学研究的一般方法,并就在陕甘宁边区的艰苦环境中应如何做学问提出自己的看法.徐特立总结研究学术有两个方法:一是归纳法,即“综合经验成为原则”;二是有学问,它是综合经验的前提.牛顿在吸收前人知识遗产的基础上创造了新的事物,这是他成功的经验,也是值得人们学习的地方.对于在科技上落后的中国而言,继承历史遗产更显重要.在战争困难时期,资源匮乏,问题很多,这就要求我们结合理论和经验,找到解决问题的新办法,创造出我们所需要的东西,无论多么微小发明的创造,都值得提倡.[18]286-287

2.6 其他纪念活动及牛顿纪念特刊

1942年12月25 日晚8时,“中央研究院”、中国科学运动协会以及中英文化协会在南京广播大厦联合举行牛顿诞辰纪念大会.会上首先由大会主席、“国立中央研究院”院长朱家桦介绍牛顿在科学上的成就,接着依次由教育部次长顾毓琇演讲《从苹果到月亮》,英国人瓦德孙演讲《牛顿之生平》和严济慈教授演讲《牛顿与光学》.[19]

中国物理学会在1942年至1943年第十次年会期间六个地区分会都以纪念牛顿诞辰为会议主题,追忆前贤,交流研究成果,其中贵州区分会还举行了公开演讲,如朱福炘作《牛顿生平事略》、钱宝琮作《哥白尼、开普勒、牛顿》、束星北作《近世物理的精神》、江桓源作《从纪念牛顿感想到做人与抗建》等演讲.[20]24-25

为纪念伽利略逝世、牛顿诞生三百周年,1942年《群众》周刊第7卷第8期发行纪念特刊,刊载了多篇纪念文章以及社论《怎样来纪念这两位科学巨人》.社论指出:民族的革新和人类的进步必须建立在科学的坚实基础上,科学是帮助我们获取智慧和光明的巨大力量.[21]26

3 纪念活动的特点及目的

1942年底至1943年初中国国内举办的一系列纪念牛顿三百周年诞辰的活动有如下两个显著特点:

首先,从已有史料来看,这次纪念牛顿诞辰的系列活动均为地方性活动,大多数活动范围仅限于高校或机构内部,个别地区(如永安)活动规模较大,涉及全市范围内多所机构、学校与团体,但并未出现如苏联由苏联科学院主办的那种全国性的大型纪念活动.这主要是因为在中国国内战争形势严峻的情况下,交通不便,路途险阻、经费紧张,组织一次全国性的纪念活动困难重重.

其次,战争时期,各地纪念活动都一切从简,即便如永安的纪念活动也只是放鞭炮助兴.活动形式主要以演讲报告为主,少数地方另设研讨会谈(如永安、延安)或者播放科学电影(如华西坝五大学).演讲人多为高校教授或领域专家,演讲内容也从牛顿的生平及其在物理学、天文学和数学上的贡献到近代科学的发展,不一而足.

关于国内举办纪念牛顿诞辰系列活动的目的,一方面可以从当时人们认为的纪念牛顿的意义来看.《新华日报》1942年9月4日载文《纪念奈端的历史意义》.文章指出,牛顿在前贤工作的基础上将物理学建立起来,使其成为众多学科中第一个有稳固数学基础的系统学科,体现了人类理性的胜利,“科学成了人类文化的骨干”,人类从此认识到,世界上最可靠的就是人类的理性和创造力,人类可以运用这两种东西扩大对客观世界的把握,从而增加人类自己的生活自由.文章从人类历史的立场出发,认为人类对于自身理智的自信首先是由牛顿提供的,我们应该沿着科学的道路继续前行,这是我们要纪念牛顿的意义.[22]4

另一方面也可以结合人们对牛顿的评价来看人们纪念牛顿的目的.众多纪念演讲和文章均论及了牛顿的科学成就,包括数学中微积分的创立,物理学中三大运动定律以及天文学中万有引力定律的提出.人们高度评价牛顿的这些科学成就对科技事业乃至人类社会发挥了巨大的作用,促进了科技的进步和社会的发展.而牛顿之所以能够取得这些成就,是因为他有一套行之有效的科学方法和为科学奋斗的精神.对于牛顿的科学方法,各人做了不同的总结,但有一点是一致的,就是归纳法,即总结事物发展规律并概括成原理的方法.在治学精神方面,各人均强调科学道路的艰辛,只有勤奋好学、刻苦钻研,方有所成,牛顿就是这方面的榜样.

从上述分析来看,1942年中国纪念牛顿诞辰三百周年活动的主要目的,可概括成三点:第一、总结并高度评价牛顿的科学成就,他对全人类有着至高的贡献,这是纪念牛顿本身的重要意义;第二、号召吾辈学人学习牛顿的科学方法以及治学精神,这是他成功的主要因素,也是可能促进中国科技进步的要素;第三、借牛顿引出科学的重要性,牛顿确立了人类依靠理性制胜的道路,我们也要继续沿着这条路前进.

4 结语

1942年底至1943年初,中国许多内迁高等院校与研究机构在大后方举办纪念牛顿诞辰三百周年的活动,尽管环境恶劣、条件艰苦,但纪念活动依然举办得有声有色,活动大多以演讲的方式进行,没有太过隆重的场面,也没有华丽的铺陈.可以说,这是中国在抗日战争期间为数不多的一次科学盛事.在烽火连天的年代,纪念这位伟大科学家的诞辰有着特殊的意义.中国近代科技落后、国力衰弱,科技强国的思想自鸦片战争后不断发酵,至民国时期已经成为人人提倡的口号.抗日战争使中国高等教育遭受巨大损失,也严重影响了中国科技事业的发展,在这样的困境中,纪念牛顿诞辰显得尤为重要.人们在肯定牛顿在数学、物理学、天文学方面的成就和贡献的同时,也宣扬牛顿的科学方法和治学精神,激励吾辈学人向牛顿学习,不畏艰险与困难,砥砺前行,发展和壮大我们自己的科学事业.