试析陕西先秦青铜爵流与柱形态数据的关系及其功用*

邓培培

(1.中国科学院 自然科学史研究所,北京100190;2.中国科学院大学,北京100049)

青铜爵是先秦时期最具代表性的礼器之一,是中国特有的一种青铜器器型.目前已知最早的青铜爵出土于河南偃师二里头遗址,属二里头文化三期.河南、陕西、湖北、山东、山西、河北、安徽、江西、浙江、江苏、湖南、甘肃、北京、上海等地皆有青铜爵出土.现记录在册的青铜爵有两千余件,主要来自于考古出土、文物收藏者、征集采集、宋代金石学著录和近代学者著录.

出土青铜爵的形制有很多种,但基本满足“前有流,后有尾,中为杯,杯的一侧有鋬,杯下为三足,流与杯口之间有柱”.[1]杜金鹏推测,青铜爵在西周中期以后或两周之际最终消失.[2]他对截止1986年底出土的600多件青铜爵做了种类与形式、分期与演变的分析,将爵的演变划分为早、中、晚三个时期,10个阶段.内容涉及青铜爵各个部位的演变:流尾由狭长逐步变宽短;柱的演变依次为楔状、钉状、菌状、伞状;单柱的产生晚于双柱,大致只在演变中期流行过一段时间;柱茎由低到高演变,横切面从三角形演变为半圆形;柱的位置从流根处逐渐靠近爵鋬.[2]

关于铜爵双柱的功用和意义,学者们提出了很多看法或猜想,宋代吕大临认为,“今两柱为耳,所以反爵于坫,如鼎敦,盖以二物为足也”.[3]即青铜爵的双柱就像鼎的双耳一样,反置爵于台子上可以作为双足.吕琪昌总结了前人对青铜爵双柱功用的看法,大致有以下几种:反爵于爵台之用;保持饮酒仪态;用柱加固流与器身接合处;承托功能;用以撑布防尘;效法木器的样本;原始形制的遗留;用柱美化爵形;与滤酒功能有关;用柱拦须;用柱挂肉等等.[4]

关于流的存在,傅晔介绍了与之相关的注酒说、饮酒说.[5]注酒说,即爵在商代常与觚同出,周代又与觚、觯并存,且觚、觯皆为饮酒器,爵的流是用来向觚、觯中注酒的.饮酒说,即爵有舌形流,与口唇吻合,便于饮酒.傅晔肯定了注酒说,否定了饮酒说,提出滤酒说.具体操作方法为,“在流床上放置滤袋,用手压榨,滤出酒浆,流床本身又是放流槽,压榨出的酒浆随即沿流床本身的坡度流进爵腹,这种流向是顺流,畅通而自然.”[5]贾洪波也认为饮酒说不成立,认为一些爵的扉棱齐至流出口,非常不便于饮酒.[6]

将流与柱联系起来的人只有清代学者程瑶田.他分析了《考工记》中描述爵的一句话“凡试梓饮器,向衡而实不尽,梓师罪之”,[7]其意为用制好的爵饮酒,在双柱抵于眉间时,而没有饮尽爵中酒,那么梓师就要惩罚制器的工匠.他认为句子中“衡”指的是“眉”,而非郑玄所认为的“平”的意思,并认为“两柱盖节饮酒之容,而验梓人之巧拙也”.[8]这可能表明,饮酒时青铜爵的流口和柱头间的距离与使用者的唇和眉间的距离存在对应关系.流与柱都在爵的口沿部,柱距流根处很近,其位置变化是从流根处向鋬靠近.流的曲度也由与柱近垂直逐渐向柱旋转成锐角.流与柱之间的关系是否与其功用有关,学界对此少有关注.

本文拟通过测量陕西先秦青铜爵①之所以选用陕西先秦青铜爵作为研究对象,是因为能获取到它们的流柱间距和流柱夹角的数据.流口与柱头之间的距离(以下称“流柱间距”)、流口和柱头连线中点的连线与青铜爵放置平面垂直线的夹角(即流柱夹角),获得流与柱的形态关系数据,并将这些数据与先秦古人面部形态数据加以比较,进而探讨流与柱在青铜爵使用时的作用.

1 流、柱形态关系数据的测量

1.1 测量方法

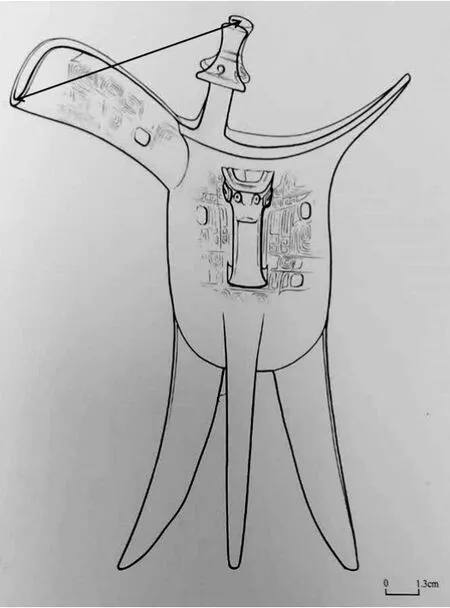

青铜爵的测量需根据实物的保存情况而定.文物在长时间的留存过程中或许会出现损伤,所以双柱和流的形制状态也可能有所改变,但其测量方式是固定的(如图1).首先,需要仔细观察铜爵柱和流的状态,流柱是否有破损或变形、双柱头所在直线与流口切线是否平行、双柱是否倾斜、最初状态如何.其次,确定流口的切点p与双柱顶点o1、o2的位置,即po1与po2长度近似相等,双柱所在直线与流口切线近似平行,以流柱无变形的标准形制为准.然后,测量各双柱顶点与相应流口的距离a1(po1)、a2(po2),双柱顶点之间的距离m(o1o2);测量铜爵双柱顶点、流口切点到各放置平面的距离h1、h2、h3,所测线段皆与杯身平行.最后,记录数据,计算流柱间距s和流柱之间的角度θ.若铜爵损伤,则按实际情况分析是否有其他合适的测量方法.

计算过程如下:

图1 实物测量图Fig.1 measurement chart of Bronze Jue

1.2 实际测量及分析

截止到2018年初,记录在册的青铜爵来自陕西的有100多件.考古报告中出现的铜爵也有80多件.商代早期青铜爵只有2件,[9]商代晚期有15件左右,余下皆为西周时期.还有一些所属时期不确定的铜爵,未见二里头和二里岗时期青铜爵形器,其中两件是单柱爵,皆属殷墟文化早期,一件是饕餮纹单柱爵,[10]另一件是鸟形单柱爵.[11]其余皆为双柱爵.陕西出土铜爵的流皆为舌形流,较宽短.商代晚期已开始出现伞状柱,西周早、中期的铜爵皆有伞状柱和菌状柱,早期菌状柱较多,中期伞状柱较多.陕西出土的青铜爵主要属于殷墟中期到西周中期这段时期.西周时期的青铜爵绝大多数分属早期和中期,且两期青铜爵数量相当.

陕西出土的一部分青铜爵被收录在《陕西出土商周青铜器》、[12]《陕北出土青铜器》、[13]《周原出土青铜器》[14]等图册中.其中,《陕北出土青铜器》、《周原出土青铜器》两套图册中带有铜爵的实物测绘图.因其收录的实物测绘图为正视图且与双柱几近重合,图片下方附有原图的绘图比例,便于在不能接触实物的情况下测量铜爵的流柱间距s和流柱夹角θ.文章选取的33件铜爵,2件属商代中期,3件属商代晚期,9件属西周早期,19件属西周中期.

测量方法(如图2、图3):将流口下端与双柱顶端连接,连接线段的长度乘以绘图比例,即为流柱间距s;从柱头作垂直于绘图水平线的垂线,其与流柱连接线的夹角即为流柱夹角θ.

图2 流柱间距的测量Fig.2 spacing measurement between liu and pillar

图3 流柱与垂线夹角测量Fig.3 angle measurement between vertical line and liu,pillar

从《陕北出土青铜器》、《周原出土青铜器》两套图册中共查阅出33件铜爵的实物测绘图.文章根据图册中给出的铜爵信息,加入测量数据,按照时间顺序将其整理成表(表1).

分析数据主要涉及测量数据的集中和离散趋势.

表示均值,n为样本例数,X i为各样本,S表示标准差.

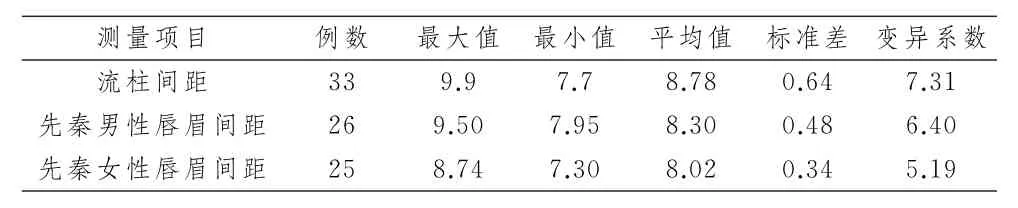

数据分析结果见表2和表3.

表1 陕西出土33个青铜爵流、柱形态关系测量数据① 测绘图出自曹玮的《周原出土青铜器》图册和《陕北出土青铜器》图册.(单位:cm、°)Tab.1 liu and pillar morphology relationships measurement data of 33 bronze jue unearthed in Shaanxi

表2 流柱间距数据分析(单位:cm)Tab.2 spacing data analysis between liu and pillar

表3 流柱夹角的数据分析Tab.3 angle data analysis

从流柱间距的数据来看,其离散程度不大.但最大值与最小值差值较大,近4 cm.最小值为商代晚期雷纹爵,流柱间距为7.7 cm,最大值为西周中期弦纹爵,流柱间距为11.2 cm.如果排除最大值和最小值两个特殊案例,将数据从大到小排列,除最大值和最小值外,其余相邻数据的差值均不超过0.2 cm.说明大部分铜爵的流柱间距的数值是相近的.从年代分期来看流柱间距,陕西商代中期和商代晚期的铜爵相对西周的数值较小;西周早期的铜爵数值在8.5~9.8 cm的区间内,数值较集中;西周中期的铜爵数值在7.8~11.2 cm的区间内,数值差距较大.

从流柱夹角的整体数据来看,其离散程度更小.最大值是商代中期的雷纹爵,最小值是商代中期的父乙爵,分别为82°和57°,差值为25°.将数据从大到小排列,数据排列紧密,有很多数据数值相同,除最大值外,相邻数据的最大差值均不超过3°.说明铜爵的流柱夹角的数值是相近的.从年代分期情况来看,商代中期和商代晚期的数值较大;西周早期的数值集中在62°~74°;西周中期集中在66°~72°.

一般来说,流柱夹角越小,流口与柱头的高低落差就越大,铜爵的形态就更舒展.因为,青铜爵的流是卷舌流,流沿较高,所以青铜爵流与柱给人的直观感受是它们之间的高低落差很小,流柱夹角偏直角.文章测出的数据表明流柱夹角距直角还是有一定差值的.

2 先秦古人面部形态数据的测量

用爵饮酒时,人的面部是最贴近的铜爵.通过上述所得流柱间距和流柱夹角与先秦古人颅骨测量数据的初步比较,发现其数值分别与先秦古人颅骨的上面高和上齿槽角的数据很接近.颅骨的上面高与人面部唇与眉的垂直距离几乎相近,两者之间的差值应在1 cm左右.上齿槽角与流柱夹角的关系,需要根据古人用爵饮酒时面部的状态来进行分析解释.

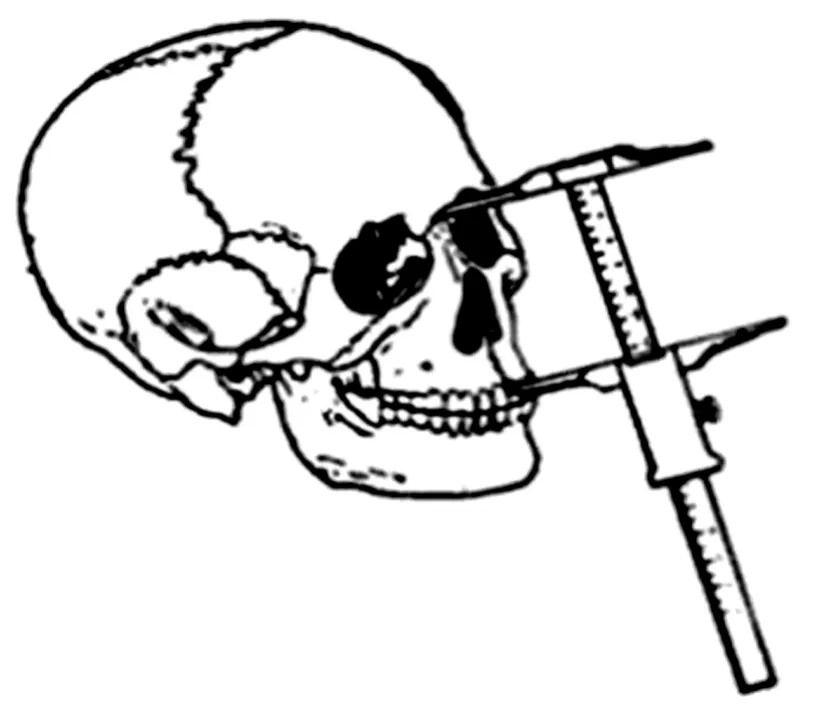

2.1 唇眉间距的测量方法

眉唇的垂直间距,即唇眉间距.目前在颅骨测量中,只发现上面高较贴近唇眉间距.上面高:鼻根点(n)至上齿槽前点(pr)的直线距离(如图4).用直角规测量.另一种测法是自鼻根点(n)至上齿槽点(sd)的直线距离.[15]因为鼻根点与眉间点存在一小段距离,上齿槽点与唇中部之间也有微小的差距,因此选用上面高(n-sd)更接近所需数据.由于上面高与唇眉间距存在数据差,可在上面高的基础上加1 cm,以此得到唇眉间距的测量数据.

图4 上面高测量Fig.4 Measurement of facial morphology data

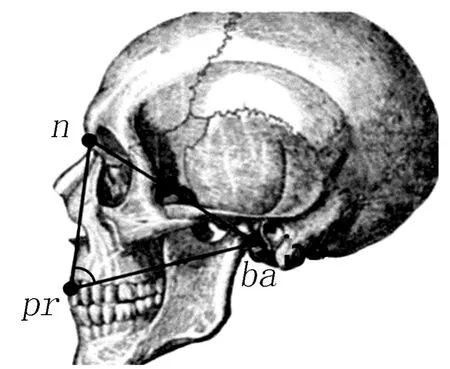

2.2 上齿槽角的测量方法

面三角是由鼻根点(n)、上齿槽点(pr)和颅底点(ba)组成的角(如图5).在此三角形中,鼻根角(<pr-n-ba)、上齿槽角(<n-pr-ba)对研究面部突出程度有很重要的意义.鼻根角越大,突颌程度越大;上齿槽角则与之相反,即上齿槽角越大,突颌程度越小.面三角可在颅骨正中矢状面轮廓图上测量.颅底点(ba),在颅底面上,位于枕骨大孔前缘与正中矢状面相交的最向下的点.[15]

图5 上齿槽角的测量Fig.5 Measurement of facial morphology data

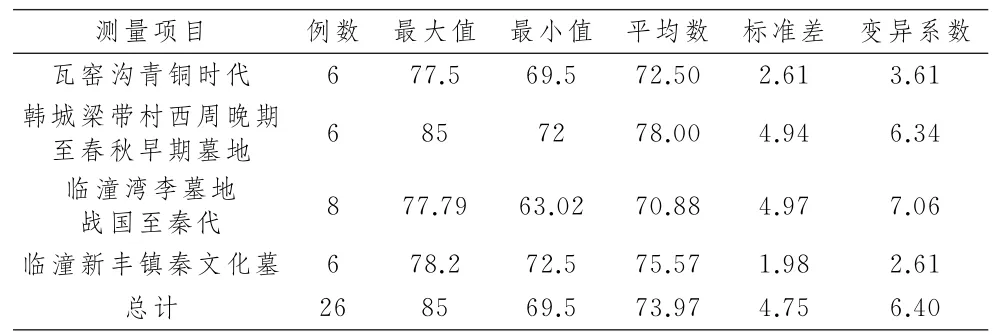

2.3 古人面部形态数据

为了对应上述33个青铜爵的所属时代和地区,文章尽量选用与其时代和地区相近的头骨测量出的上面高和上齿槽角数据.选用数据来源有:陕西省铜川市瓦窑沟青铜时代墓地人骨;[16]陕西韩城梁带村墓地人骨;[17]临潼湾李墓地2009-2010年出土战国至秦代人骨;[18]陕西临潼新丰镇秦文化墓葬人骨.[19]

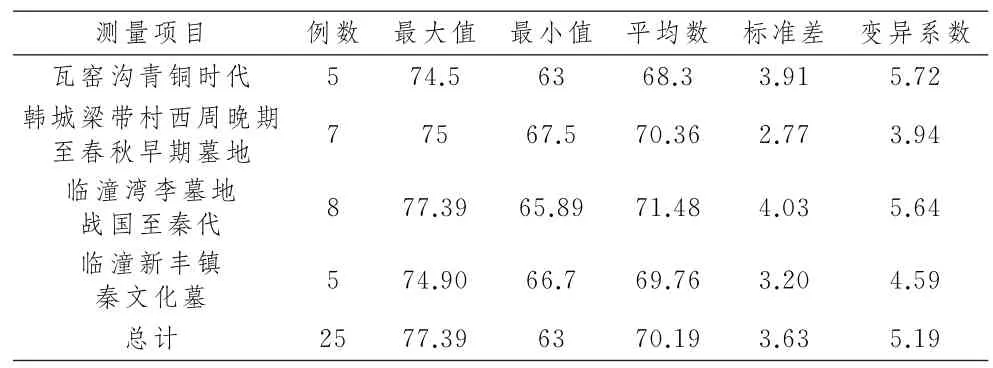

上面高测量值见表4和表5.

表4 陕西先秦及秦代男性颅骨上面高测量值(单位:mm,%)Tab.4 Male skull measurements in the pre-Qin and Qin dynasties in Shaanxi

表5 陕西先秦及秦代女性颅骨上面高测量值(单位:mm,%)Tab.5 Female skull measurements in the pre-Qin and Qin dynasties in Shaanxi

由于上面高与唇眉间距存在数据差,可在上面高的基础上加1 cm,以此得到唇眉间距的测量数据.整合表4和表5的数据,得到陕西先秦和秦代人类唇眉间距的数据分析,如表6.

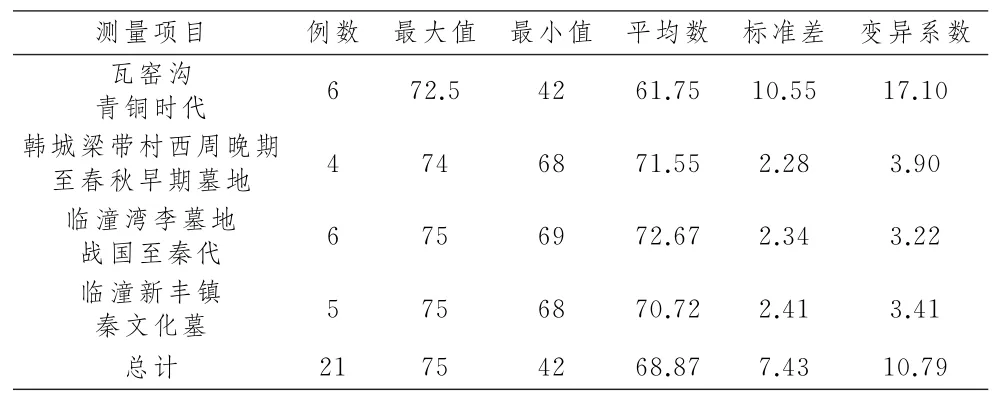

上齿槽角测量值见表7和表8.

整合表7和表8的数据,得到陕西先秦和秦代人类上齿槽角的数据分析,如表9:

表6 陕西先秦和秦代人类唇眉间距测量值(单位:cm)Tab.6 spacing measurement between lip and eye on Shaanxi pre-Qin and Qin Dynasty people

表7 陕西先秦及秦代男性颅骨上齿槽角测量值(单位:°,%)Tab.7 Comparison of measured values of upper alveolar angle of skull on male in pre-Qin and Qin Dynasty of Shaanxi

表8 陕西先秦及秦代女性颅骨上齿槽角测量值(单位:°,%)Tab.8 Comparison of measured values of upper alveolar angle of skull on female in pre-Qin and Qin Dynasty of Shaanxi

表9 陕西先秦和秦代人类上齿槽角的测量值(单位:°)Tab.9 Comparison of measured values of upper alveolar angle of skull on female in pre-Qin and Qin Dynasty of Shaanxi people

由表6和表9可见,所获数据变异系数不大.唇眉间距的最大值与最小值的差值较小,为1.5 cm左右.男性上齿槽角的最大值与最小值差值较大,为27°;女性上齿槽角的最大值与最小值的差值为15.5°.

3 流、柱形态关系数据与面部形态数据的比较

先秦青铜爵的流、柱形态关系数据与先秦古人的面部形态数据进行比较,用以分析两者之间是否存在一定的联系.上述经测量和计算所得陕西先秦铜爵流柱间距、流柱夹角与先秦古人唇眉间距、上齿槽角的数据进行比较,结果如下.

3.1 流柱间距与唇眉间距数据的比较分析

将流柱间距与唇眉间距的数据分析整合成表10:

表10 陕西先秦铜爵流柱间距与先秦古人唇眉间距的数据比较(单位:cm)Tab.10 Comparison of the spacing between liu and pillar of the bronze jue,and the spacing between lip and eye of pre-Qin people

通过比较可知,陕西铜爵流柱间距与先秦古人的唇眉间距非常接近,各数据平均值的差值在1 cm以内,可以说两者是相吻合的.相比女性男性的唇眉间距明显更接近流柱间距的数值.流柱间距的数值一般比唇眉间距大.因此,古人若用铜爵饮酒,铜爵双柱接触面部的部位必定在眉间或稍靠上的位置.如此相近的关系,支持了青铜爵具有饮酒功用这一说法.

3.2 流柱夹角与上齿槽角的比较分析

将流柱夹角与上齿槽角的数据分析整合为表11:

表11 流柱夹角与先秦古人颅骨上齿槽角的数据比较(单位:°)Tab.11 Comparison of the upper alveolar angle of skull,and angle between liu and pillar on bronze jue

通过数据比较可知,陕西铜爵流柱间距与先秦古人颅骨上齿槽角的数据吻合,平均值间的差距在2°左右.因为变异系数不是很大,最大值与最小值之间较大的差距,可以理解为个别铜爵和个别古人的特殊情况.为什么这两组数据之间存在这么强的相关性?文章试以古人用爵饮酒时的状态来做一分析.

如图6所示,古人用爵饮酒时,流口与爵柱贴服面部的口部和眉间的位置.这种情况下,流柱夹角与上齿槽角因为相等而恰好形成平行线的内错角,即上齿槽点(pr)和颅底点(ba)的所连直线与杯身所在直线平行.因此,当爵身保持水平时,上齿槽点(pr)和颅底点(ba)所连直线即面底长也是水平的,同时颅底面也是水平的.头部继续后仰就必须使颈部向后弯曲,后仰过多会令饮酒者感到不适.颅底面保持水平或稍稍向后倾斜,是让人较为舒服的状态,也比较符合人体工程学.这也表明青铜爵适于饮酒.

图6 举爵饮酒图Fig.6 Drinking wine

4 结论

从陕西出土的80多件铜爵的所属时期来看,商代铜爵的使用可能并不广泛.西周早期与中期的铜爵数量相当且数目较多,说明西周早、中期的铜爵制作数量并无太大变化.从西周时期铜爵的形制特征和文章所获数据来看,西周早、中期的铜爵适合饮酒.陕西先秦铜爵只代表了殷墟中期到西周中期这段时期和陕西这一区域的铜爵,只是铜爵流变过程中的一小部分.从二里头三期到西周末年,青铜爵流行了一千多年.这么长的时间里,它的形制发生了一系列的变化,那么其功用也必定会有或多或少的变化.

综上,由陕西青铜爵流柱形态关系与先秦人面部形态数据的分析可知,青铜爵流、柱之间的形态关系的数据与先秦古人的面部形态有很大的相关性.流柱间距与先秦古人的唇眉间距相吻合;流柱夹角与先秦古人颅骨的上齿槽角相接近.这说明陕西先秦青铜爵非常适合作饮酒器.古人饮酒时双柱贴合眉间,展现了青铜爵的整体形态,头部微微后仰也符合人体工程学,增加了用爵饮酒的美感和舒适度.

致谢:本文是笔者硕士学位论文的一部分,得到中国科学院自然科学史研究所“十三五”重点培育方向项目“传统制造技术专题研究”的资助.感谢导师关晓武研究员的耐心指导,他对本文的修改提出了许多建议.论文曾在内部组会上报告,同门师兄、师姐给予了诸多帮助;在2018年6月于杭州举办的“第六届中国技术史与技术遗产论坛”学术会议上宣读,得到了诸锡斌教授等与会老师们的指点,一并致谢!