稳定同位素技术在我国食品安全检测领域的应用进展

杜晓宁,张鹏帅,雷 雯,王 伟,侯 捷

(上海化工研究院有限公司,上海 200062)

自1912年稳定同位素20Ne、22Ne年被英国科学家Thomson发现,随后的几十年里Ar、Kr、Xe、Cl、O、C、N、H等元素的稳定同位素陆续被发现,迄今为止地球上发现的稳定同位素已有274种。含有稳定同位素的分子,与正常的分子相比,拥有相同的化学和生物性质,但由于质量差异的存在,在一些过程中,同位素的含量会发生变化,这就是同位素分馏(isotope fractionation)效应。近年来,稳定同位素技术已广泛应用于医学、农业和环境科学,生态学、生理学及食品安全领域。目前,利用同位素比值质谱仪(IR-MS)测定碳、氮、氧、氢等天然同位素比值微小差别的稳定同位素技术在鉴别蜂蜜、果汁、油脂、葡萄酒掺假,判断果汁、葡萄酒、乳品、肉品、谷物等的产地来源及追溯动物的饲料原料及饲养制度方面显示了无可替代的优越性[1-6]。稳定同位素技术在鉴别食品成分掺假和证实食品产地的真实性中得到成功应用,其中有些同位素分析方法已得到美国官方分析化学师协会(AOAC)及标准化委员会(CEN)的承认(Rossmann, 2001)。在食品与环境的安全问题中,农药和兽药等化学品的污染最为引起人们的关注,农药等化学品的污染已经成为人们对食品质量评价的首要指标。因此,开展大规模的农药、兽药残留监测,对保障人类健康,提高人类生活质量关乎国计民生。将稳定同位素合成的杀虫剂、杀菌剂作为内标物质,利用色质联用仪(LC-MS or GC-MS)采用同位素稀释质谱法(IDMS)检测食品中残留农兽药是唯一微量、痕量和超痕量元素权威测量法[7]。采用同位素稀释质谱法测定食品中的农兽药残留和非法添加剂等有害物质,可校正前处理过程的损失,降低基质效应,消除仪器响应的误差,提高定量的准确性。近年来发展迅速,成为相关领域的研究热点。

1 稳定同位素在食品溯源技术中的应用

食品溯源是指从供应链下游向上游识别一个特定产品或一批产品来源的过程。食品产地溯源即识别食品原产地的过程,明确市场销售的食品来自何地[8-10]。在自然界中,不同地域生长的不同种类植物具有不同的稳定同位素比值。这种差异受到植物自身特质、生长的土壤、大气环境等多种因素的影响,但是,最本质的原因就是同位素的分馏作用。生物体不断与外界环境进行物质交换,其13C/12C,15N/14N,2H/1H,18O/16O,34S/32S等同位素自然丰度存在差异。这种携带有环境因子的信息,反映生物体所处的环境条件,成为一种“自然指纹”,可用来区分不同地域来源的物质[11-12]。同位素指纹是所有生物的一个自然标签,它与生物的生长环境密切相关,不随化学添加剂的改变而改变,其作为特征标签,为食品溯源提供一种科学的、独立的、不可改变的以及伴随整个食品链流动的身份鉴定信息。在食品产地溯源方面,常用的是C、N、H、O元素的同位素比值的测定与分析。

1.1 碳同位素的应用

植物中的碳同位素组成与植物的光合碳代谢途径息息相关,同时也受到环境因子的影响,植物中δ13C值是生物因子与环境因子共同作用的结果。温度是影响植物碳同位素分馏的重要气候因子,其对δ13C值的影响结果较为复杂。因此,δ13C值主要用于农作物、植物类产品的溯源。陈辉[1]系统的研究了不同产地、不同品种的蜂蜜中的δ13C值,运用主成分分析(PCA)、偏最小二乘法判别分析(PLS-DA)和神经网络(BP-ANN)等化学计量学方法进行统计分析,建立不同产地、不同品种的蜂蜜植物来源和地理来源,准确率达到90%以上。邵圣枝[2-3]等利用PCA-LDA方法,对水稻的产地及品种进行了溯源,准确率达到85%以上。王慧文[4]等分别从不同地区采集鸡肉、饲料及饮水样品,通过稳定同位素质谱技术 测定其δ13C、δ2H及δ18O值。结果表明:鸡肉和饲料中的δ13C值呈极显著的正相关(相关系数达0.782,P<0.01), 鸡肉中的δ2H 值和饮水中的δ18O值呈高度正相关(相关系数达0.816,P<0.01)。说明可以根据鸡肉中的δ13C、δ2H值推断肉鸡的饲料和产地。王奇[5]等采用高效液相色谱-同位素比率质谱联用技术(HPLC-IRMS)结合有机酸专用柱Prevail Organic Acid测定食醋中有机酸的碳同位素比。结果表明,不同产地食醋的乳酸和苹果酸的δ13C值具有显著性差异,能为产地溯源提供参考。郭波莉[6]研究探讨了牛不同组织中稳定性碳同位素组成特征,以及牛的品种、饲料对牛组织中δ13C值的影响。采用MAT253型同位素比率质谱仪(IRMS),测定了牛尾毛、脱脂牛肉、牛肉粗脂肪的δ13C值,并进行了相关性分析。结果发现牛尾毛、脱脂牛肉、牛肉粗脂肪的δ13C值依次递减,饲料对牛组织中碳同位素组成的影响远大于牛品种对它们的影响。冯秋红[8]通过不同生活型植物叶片13C含量的海拔响应及生物学机理的研究,解释了不同生活型叶片13C含量沿海拔梯度的变化规律,并揭示了植物叶片生理生态过程对变化环境的响应与适应机理,以及在不同生活型间的差异。李鑫[9]等利用EA-IRMS建立了同时测定δ13C和δ15N值的技术,具有良好的稳定性和方法重现性,证实δ13C能直观的反映出地域和喂养方式的不同,可以作为乳品原料产地来源的指示指标,而原料奶粉中δ15N测定可以在健全数据库后起到初筛异常原料的作用。

1.2 氮同位素的应用

15N/14N比值不仅与植物本身的氮源有关,还受气候、土壤条件等环境因子的影响,通过计算δ15N值,能够区分不同农业生产方式和不同地域来源的产品。孙淑敏[10]等通过对不同地域饲养的羊肉δ15N值进行测定,发现δ15N值与饲料和地域环境有关,稳定性N同位素可以作为追溯羊肉产地及其饲喂体系的参考指标。梁莉莉[11]等采用元素分析-稳定同位素比质谱仪,通过测定不同阶段的配方奶粉中δ15N和δ13C值并将二者进行综合比较,用以判断方奶粉奶源产地与标注产地是否一致。方法前处理简单、重现性好、准确度高,为国内市场上婴幼儿配方奶粉产地溯源提供技术支持。王红云[12]等以太行山区的赞皇大枣和婆枣作为研究对象,分析了δ15N值在不同环境、组织、品种及采摘时期的条件下的变化规律,分析得出枣肉中的δ15N值差异不显著,而品种、地域、采摘时期均对枣肉中δ15N值有影响且三者具有协同作用。稳定同位素除了可以对单一对象进行溯源外,还可以对一些植物整个生长进程或者农产品的生产加工过程进行溯源。例如吕伟[13]分析了花生种植、贮运、初加工、花生油生产、销售等五个重要环节。考察和分析各种因素筛选食品安全和溯源关键信息,利用同位素检测技术,测定各大产区花生中的氮稳定同位素比率15N/14N,分析各大产区的差异和同位素丰度分布的规律。分析结果证明利用δ15N值对花生进行判别是可行的,单指标正确判别率达到70%。陈历水[14]等利用同位素比率质谱仪(IRMS)方法研究不同产地的黑加仑果实、树叶、土壤和果汁中15N/14N,以此来对黑加仑产地进行有效的产地鉴别。而在中医药邻域,利用δ15N值可以对药材进行产地溯源从而对药材品质进行把控。比如通过建立基于同位素指纹、化学指纹、元素指纹分析,与判别分析相结合的产地溯源技术,实现对五味子质量控制和道地药材保护[15]。王黎明[16]等综述了在热带森林中树木叶片的δ15N值比温带森林高6.5‰,土壤δ15N值高8‰,可能是由于热带森林的可利用氮含量相对较高导致热带森林具有更开放的氮循环体系,不同海拔的植物由于所处的微气候环境不同,造成温度、降水等环境条件的差异,也会导致氮稳定同位素的差异。为通过δ15N值对中草药进行产地溯源提供了科学依据。

1.3 氢、氧同位素的应用

氢和氧是水分子的组成部分,它们是示踪水循环最理想的同位素。通常用2H/1H表示稳定氢同位素组成;18O/16O表示稳定氧同位素组成。水中稳定性同位素比率在水循环中主要受混合作用及物理条件如雨水的凝结、蒸发等变化引起同位素分馏作用而产生规律性的变化。动植物进行物质交换时,从环境中获得水,其组织中的同位素比率与其生长地域的环境直接相关,因此为食品溯源提供了理论基础。

次顿[17]等通过建立决策树模型,通过测定茶叶中δ2H值和δ18O值来确定其产地。王洁[18]等采集5个不同地区的扁平茶进行了δ13C、δ15N、δ2H、δ18O的测定,基于不同产区扁形茶的稳定同位素比率特异性结合化学计量学工具对数据进行分析,得出稳定同位素比率测定可以有效对扁形茶产地进行溯源,其中以决策树算法模型回代验证准确率为91.35%,对外部样本的预测准确度达到92%。秦丹[19]等通过测定δ2H值来判断白酒的产地,其准确率达到80%以上。马冬红[20]等利用IRMS测定来自广东、海南、广西、福建4个地域来源的罗非鱼组织中δ2H值。比较分析不同产地来源的罗非鱼组织中氢同位素组成的差异,对罗非鱼肉产地的正确判别率高达85%。钟其顶[21]等利用IRMS测定橙汁水中δD和δ18O,结果表明非还原(NFC)橙汁水中δD和δ18O要明显高于地下水;可用于鉴别还原(FC)橙汁和非还原(NFC)橙汁。稳定性氢同位素同样也能鉴别肉类产地,如利用IRMS测定脱脂羊肉中的δ2H值,通过方差分析和相关分析,探讨稳定性氢同位素组成的地域特征及其变化规律[22]。

2 稳定同位素在食品品质和真实性鉴别中的应用

随着人们生活质量的提高,食品安全及食品真伪得到大家广泛关注。自奶粉中“三聚氰胺”事件发生以来,食品饮料中添加剂残留以及水果中农药残留等问题受到了人们的普遍关注。除食品安全性外,食品真实性也对人类的健康有重要影响。一些不法商家为降低生产成本,谋取经济利益,采用造假和掺杂的手段,降低食品品质,使得食品真伪鉴别也逐渐成为食品检测研究的一项重要内容。传统的主要成分含量测定已经不能满足食品真伪鉴定的需要,如蜂蜜中添加蔗糖、果汁中添加玉米糖浆、利用食用酒精勾兑粮食酒等掺假行为,一般的理化分析手段亟待提高,稳定同位素技术通过检测食品中δ13C值、δ15N值、δ18O值和δ2H值来判别食品的真实属性。以其灵敏度高﹑精准度高、检测限低等特点,逐渐受到国内外研究者的青睐。

2.1 13C同位素的应用

目前在食品真实属性鉴别领域,稳定碳同位素技术的应用十分广泛。20世纪70年代美国科学家White博士就开始采用质谱法检测蜂蜜中碳同位素比值以鉴别蜂蜜中高果玉米糖浆含量[23]。美国分析化学家协会和欧盟标准化委员会已经认可了一些采用稳定同位素技术对果汁、蜂蜜等产品在掺假和溯源领域的应用方法,我国也将稳定同位素技术列为国家标准[24],对蜂蜜中C-4植物糖掺假进行鉴定。在蜂蜜真实属性鉴别中,胡柳花[25]通过元素分析仪-同位素比质谱仪(EA-IRMS)对6种蜂蜜掺入外源性糖后的δ13C值的变化情况,结果表明掺入C-4来源的糖浆如蔗糖、玉米高转化糖等,蜂蜜的δ13C值随掺入量增加而增大,但蜂蜜蛋白质δ13C值不受外源性糖加入影响。该结论与基于稳定碳同位素比值分析(SCIRA)的国际AOAC标准方法AOAC 978.17[26]结果相同,可以用来鉴别蜂蜜中是否有C-4植物糖掺杂。也正是基于蜂蜜蛋白质δ13C值不受外源性糖类干扰,White[27]博士以蜂蜜中蛋白质为内标物开发出内标碳同位素比值分析(ISCIRA)分析方法和国际标准AOAC 991.41[28]。在检测技术的发展的同时掺假技术也在发展,不法商贩开始在蜂蜜中掺杂与蜂蜜来源光合原理一致的C-3植物糖,如大米糖浆、麦芽饴糖等。这种新型掺假方式需要新型的检测方法来应对。李鑫[29]扩展了原C-4植物糖的IRMS检测方法,建立了LC-IRMS的检测方法,通过对蜂蜜中是否存在多糖,双糖含量与单糖含量的比例关系以及在蜂蜜、蜂蜜蛋白、果糖、葡萄糖、双糖δ13C值的一致性等多种信息协同对蜂蜜是否存在掺假进行鉴别;并应用所建立的方法对6种特制蜂蜜进行检测,检测结果与实际制样情况相吻合。而罗东辉[30]则对无蛋白蜂蜜鉴别展开研究,应用EA-IRMS、液相色谱-同位素质谱联用(LC-IRMS)技术、液相色谱测定蜂蜜还原糖含量等检测方法,对15份无蛋白蜂蜜样品进行鉴别,结果显示15份无蛋白蜂蜜均为掺假蜂蜜。

稳定碳同位素技术在橙类(橙、桔)果汁的真假鉴别中也有巨大发展空间。钟其顶[31]建立了离心干燥法结合EA-IRMS测定橙汁中总糖和果肉δ13C的方法,并通过实验证明该技术可以用于橙汁样品中C-4植物糖含量检测。祝伟霞[32]以标准物质作为溯源标准,建立了LC-IRMS法分析天然柑桔、橙汁中柠檬酸δ13C的方法,收集不同产地161个橙子、167个柑桔测得天然桔汁中柠檬酸δ13C值在-32. 87‰~-27.07‰之间,橙汁柠檬酸δ13C值在-32.73‰~-26.01‰之间;并对市售标注100%含量的柑桔、橙汁商品40个进行检测,发现有17个不合格商品。

在肉类鉴别中,王慧文[33]通过分析肉鸡中稳定同位素δ13C值和δ15N值,来推断追溯动物饲料来源;鸡肉粗蛋白中的δ13C值与饲料中玉米含量呈正相关,而色素添加剂会使鸡肉中δ13C值降低,产生显著差异。

2.2 2H、18O同位素的应用

随着社会的发展和进步,人类的生活水平不断提高,人们对食品的关注也逐渐从原先的“吃的饱”向“吃的好”和“吃的安全”转变。例如婴幼儿食品和乳品、植物油、水果和蔬菜中的脂溶性维生素(维生素A、维生素D、维生素E和维生素K1)能够调节人体的各种生理机能、增强免疫力、促进骨骼的生长发育及调节体内各方面的代谢等,是人体中不可缺少的物质。采用同位素稀释质谱法测定基质中的脂溶性维生素,可校正前处理过程的损失,降低基质效应,提高定量的准确性。国家标准《GB 5009.158-2016食品安全国家标准食品中维生素K1的测定》[34]中的方法二规定了采用液相色谱-串联质谱法,以同位素标记维生素K1-D7为内标物测定食品中维生素K1的检测方法,适用于各类配方食品、植物油、水果和蔬菜中维生素K1的测定,婴幼儿食品和乳品、植物油中维生素K1的检出限为1.5 μg/100g,定量限为5 μg/100 g;果蔬样品中维生素K1的检出限为0.3 μg/100 g,定量限为1 μg/100 g。

在食品真伪鉴定中,δ13C稳定同位素的掺假鉴别应用较广泛,涉及到δ18O和δ2H的研究较少,但δ18O和δ2H值同样可为食品真伪鉴定提供数据支持。大多数果汁来源于C-4植物,而常见的外源性添加糖大多来自C-4植物,可通过δ13C值鉴别。但若添加C-3植物糖如甜菜糖,则无法通过δ13C值判别。马希汉[35]发现甜菜糖的δ2H值与果汁中糖的δ2H值差别较大,进而可鉴别是否有甜菜糖掺入;同时发现δ2H与δ18O值的差异为也可鉴别真假浓缩果汁和勾兑果汁。徐生坚[36]建立了氢和氧稳定同位素比率值同时测定的方法,通过对不同地区多类橙果实榨汁并处理过的果汁、果汁滤液、果浆、果皮等部分的δ18O和δ2H值进行比较分析,发现同一橙果实的4个组分的δ18O具有较强的相关性,但果皮的δ18O值与其他三组分差别较,该发现可鉴别掺假果汁如使用大量果皮替代原果行为;同时该课题组对常见的6种外源性添加糖进行测定,结果显示6种糖的δ18O值在20‰~30‰区间,而纯正果汁、果汁滤液和烘干果浆的δ18O值均在25.0‰~50.0‰范围间,若果汁中掺入外源性糖浆会引起δ18O值减小,δ18O值可为是否掺入糖浆的判定提供一定的参考,并且结合2H和δ18O值的分析可为产地溯源提供支持。

2.3 15N同位素的应用

食品中的营养物质如蛋白质、氨基酸、维生素等均含有N元素,对这些含N营养物质的定量检测无法应用经典的凯氏定氮法检测,而同位素稀释质谱法(IDMS)可以实现各种物质的专一检测。例如,泛酸又称维生素B5,广泛存在于生物体内,是辅酶A的组成部分,参与体内蛋白质、碳水化合物的生理代谢,尤其是对脂肪的合成和代谢起着十分重要的作用[37]。目前,配方奶粉中泛酸的国家标准检测方法是微生物法和高效液相色谱法[38]。微生物法是测定泛酸的经典方法,但是该方法复杂费时,对环境条件要求高。高效液相色谱法所用的流动相均为磷酸盐缓冲溶液,需要调节溶液pH值,过程复杂且容易受到其他添加剂的影响。近年来,国外有报道利用泛酸的稳定同位素结合UPLC-MS-MS法测定食品中的泛酸[39-40],渠岩[41]等采用[13C3,15N]标记的泛酸钙作为内标物,该方法被证实是一种快速、准确、灵敏的方法,可以抵消样品处理时的损失和排除样品基质的干扰,保证了分析结果的准确性,为目标物质的定性、定量分析提供了可靠依据,可用于配方奶粉的高通量快速检测。定量限加标回收率92.9%,检出限(RSN≥3)为0.4 ng/mL,定量限(RSN≥10)为1.0 ng/mL。

氨基脲具有致癌性和可能的遗传毒性,是倍受食品安全关注的高风险物质。食品中的氨基脲有多个来源,主要途径包括硝基呋喃类药物的使用、塑料发泡剂或面粉改良剂中偶氮甲酰胺的受热分解、食品经次氯酸盐处理等[42]。庞国芳等采用高效液相色谱-串联质谱法编制了国家标准[43],利用同位素13C、15N标记的氨基脲等内标物得到了准确度、精密度均较高检测结果。王丹[44]采用氨基脲-13C,15N内标物建立了面粉中氨基脲残留的检测方法,得到基质加标样品的定量限(RSN≥10)为0.5 μg/kg。并应用建立的方法对含偶氮甲酰胺的面粉进行热加工处理的考察,发现热加工条件直接导致氨基脲的形成。

三聚氰胺(melamine),是一种三嗪类含氮杂环有机化合物。是一种用途广泛的重要的氮杂环有机化工原料。研究表明,动物长期摄入三聚氰胺会造成生殖、泌尿系统的损害。由于检测蛋白质含量一般采用凯氏氮定法,即测定氮含量来推算蛋白质含量。只要饲料中氮含量增加,蛋白质数值就会相应提高,所以,不法商人常通过添加氮含量较高三聚氰胺来提高饲料中粗蛋白的含量,而鸡通过不断进食含三聚氰胺的饲料,从而导致三聚氰胺聚积在鸡蛋中。测定三聚氰胺的方法有高效液相色谱法、串联质谱检测方法、气相色谱法和气质联用法。汤桦[45]等采用气相色谱-质谱法测定三聚氰胺具有基质干扰较小,重复性好,灵敏度高等特点,方法线性范围为0.01 mg/L~1.00 mg/L,得到最低检出限(RSN≥3)为1.5 ng·g-1。戴祁[46]通过测定鸡蛋中稳定同位素组成来辨别母鸡饲养方式的不同。由于不同饲养方式(笼养和散养)饲喂的饲料种类不同,两种鸡蛋的δ15N值具有一定差异,其中散养鸡蛋的δ15N值较笼养鸡蛋更为偏正,初步结果表明利用δ15N值差异可以区分不同饲养方式的鸡蛋。

3 同位素稀释质谱法在食品中有害物质检测中的应用

同位素稀释质谱法自20世纪70年代以来已广泛应用于农业、环境、生物和医学等领域,近年来在食品分析中的应用得到迅猛发展。2017年1月,国家卫计委发布了127项食品安全国家标准,涉及多个类别,随着国内检验检疫及第三方测试机构质谱技术的普及,食品安全国家标准中使用色质联用技术的同位素稀释质谱法也成为本次新发布标准中最大的改变。

3.1 在农兽药残留检测中的应用

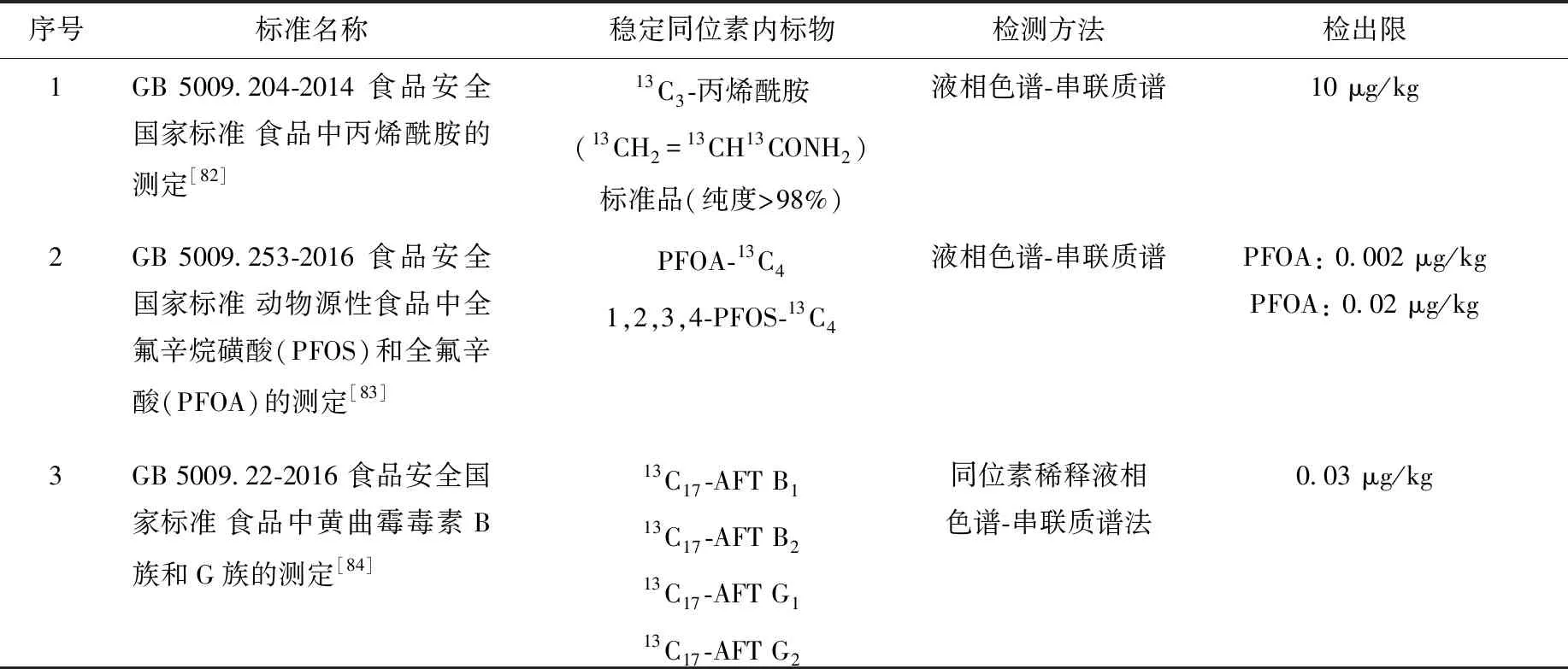

近些年来,以稳定同位素为内标的同位素稀释质谱法已广泛的应用于食品中农兽药残留检测中,我国针对食品中农兽药残留检测也发布了一系列的国家标准。如国家标准《GB/T 20752-2006 猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》[47]中规定以稳定同位素标记5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮(AMOZ-D5)、氨基脲(SEM-13C,15N)、1-氨基-2-內酰脲(AHD-13C3)、3-氨基-2-恶唑烷基酮(AOZ-D5)为内标物,采用电喷雾离子化,液相色谱-串联质谱检测猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量,检出限为0.5 μg/kg。其他应用同位素稀释质谱法进行农兽药残留检测的标准如表1所示。

郭德华[57]采用两种前处理手段,分别提取游离态和结合态硝基呋喃类代谢物,使用相应的同位素作为内标,以高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)法测定动物源性食品中硝基呋喃类代谢物残留量,不仅具有分析不同状态硝基呋喃类代谢物的优势,还可提高定量的准确性,满足对进出口动物源性食品中硝基呋喃类代谢物进行监控的标准要求。周佳[58]等利用同位素内标采用气相色谱-串联质谱(GC-MS/MS)建立一种快速、准确测定各种肉制品N-二甲基亚硝胺的方法,方法检出限为0.2 μg/kg,灵敏、简便、准确、重复性好,可作为肉制品中N-二甲基亚硝胺检测的好方法。管秋美[59]等以同位素为内标物,建立了同时测定水果中7种农药残留(多菌灵、甲基硫菌灵、甲霜灵、嘧霉胺、三唑酮、氯吡脲、2,4-二氯苯氧乙酸)的超高效液相色谱-串联质谱(UPLC/MS/MS)方法,检出限(LOD)为0.25~0.65 μg/kg,定量限(LOQ)为0.83~2.16 μg/kg,可满足多种水果中7种农药残留的检测要求。陈达炜[60]等采用超高效液相色谱-同位素稀释高分辨质谱法,建立了同时快速测定红葡萄酒中18种农药残留的方法,采用的内标物为多菌灵-D4、毒死蜱-D10、吡虫啉-D4、甲氧虫酰肼-D9、嘧霉胺-D5和戊唑醇-D6,18种农药残留的检出限(LOD)为0.5 μg/kg。刘思洁[61]等建立了固相萃取-同位素稀释超高效液相色谱/串联质谱法同时测定动物源性食品中24种β2-受体激动剂残留量的检测方法,采用的同位素内标为沙丁醇胺-d3、莱卡多巴胺-d9、克伦特罗-d9,该方法操作简便,准确,快速,灵敏,可同时检测24种β2-受体激动剂的残留量。甘源[62]等建立了以GC-MS/MS、同位素内标法测定茶叶中9,10-蒽醌的方法,采用的同位素内标物为蒽醌-D8,该方法检出限和定量限分别为0.003 mg/kg、0.01 mg/kg,能满足对茶叶中9,10-蒽醌的定性定量检测,凝胶色谱(GPC)净化茶叶样品,操作简单,适于批量操作。王炼[63]等建立了一种同位素内标-液相色谱-串联质谱测定水果中11种农药的方法,定量限和检出限分别在2 ng/kg~2.2 μg/kg和0.4 ng/kg~0.66 μg/kg,可满足实验室对食品中农药残留的检测要求。张秀尧[64]等建立了以d3-甲基汞作为内标物测定水产品中甲基汞和乙基汞的气相色谱质谱联用分析方法,样品的检出限为0.1 μg/kg ~ 0.3 μg/kg(S/N=3)。该方法灵敏,准确,可用于水产品中甲基汞和乙基汞的测定。上海化工研究院[65]采用同位素稀释质谱法,结合固相萃取技术,建立了猪肉中克伦特罗、妥布特罗、溴布特罗、沙丁胺醇等4种β-受体激动剂残留量的气相色谱-串联质谱(GC-MS/MS)检测方法,方法最低检测限为0.13 μg/kg~0.40 μg/kg,最低定量限为0.40 μg/kg~1.27 μg/kg。王炼[66]等建立了动物源性食品中6种玉米赤霉醇类化合物残留量的同位素稀释-液相色谱-串联质谱的检测方法,采用的内标物为玉米赤霉烯酮-13C18,该方法检出限和定量限分别为0.03 μg/kg~0.07 μg/kg和0.10 μg/kg~0.24 μg/kg,适用于动物源性食品中玉米赤霉醇类物质的检测。贾玉珠[67]等建立了LC-MS/MS法同时检测动物组织中11种β2兴奋剂(沙丁胺醇、特布他林、塞曼特罗、塞布特罗、莱克多巴胺、克仑特罗、溴布特罗、苯氧丙酚胺、马布特罗、马贲特罗、溴代克仑特罗)的方法,采用克仑特罗-D9,沙丁胺醇-D3为内标物,方法检出限<0.05 μg/kg、定量限<0.2 μg/kg,适合对动物性食品中β2受体激动剂残留的分析检测。管健[68]等建立了以同位素标记克仑特罗-D9,沙丁胺醇-D3作内标,GC-MS测定动物源食品中4种β2-兴奋剂含量的分析方法。该方法最低检出浓度达1.0 μg/kg,方法准确性好、灵敏度高、简便、快速,为动物源食品中β2-兴奋剂的检测提供了可参考的分析方法。

3.2 食品中非法及滥用添加剂、迁移污染物及毒素的检测

食品中允许合法的使用添加剂,食品安全国家标准《GB 2760-2011食品添加剂使用标准》[69]中对食品添加剂的定义为“为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质”。非法添加剂是指在食品中添加法律、法规上明令禁止用于食品生产的物质,如塑化剂、苏丹红、吊白块、三聚氰胺、敌敌畏等,在食品中使用就属于违法添加,无论用量多少;滥用添加剂是指在食品中允许使用的食品添加剂,但超量或超范围使用。我国为了规范食品添加剂的使用,制定了一系列的法律法规及标准,应用同位素稀释质谱法检测食品中痕量或微量非法及滥用添加剂的分析方法也起到了越来越重要的作用。

《SN/T 3032-2011出口食品中三聚氰胺和三聚氰酸检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》[70]中采用同位素稀释质谱技术,以稳定同位素标记三聚氰胺和三聚氰酸为内标,采用液相色谱-质谱/质谱法测定,动物源性食品中三聚氰胺检测限为20.0 μg/kg,三聚氰酸检测限为50.0 μg/kg;植物源性食品及奶粉、炼乳等奶制品中三聚氰胺检测限为50.0 μg/kg,三聚氰酸检测限为100.0 μg/kg。

食品安全国家标准《GB 5009.271-2016食品中邻苯二甲酸酯的测定》[71]中规定了食品中16种邻苯二甲酸酯类物质含量的气相色谱-质谱联用(GC-MS)的测定方法,采用16种氘代同位素的邻苯二甲酸酯内标,利用同位素稀释质谱法16种塑化剂的残留,本方法的定量限为:邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)定量限为0.3 mg/kg,除DBP外其他15种邻苯二甲酸酯定量限均为0.5 mg/kg。

食品安全国家标准《GB 5009.191-2016食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定》[72]中采用同位素稀释技术,以3-氯-1,2-丙二醇-D5(3-MCPD-D5)为内标,以七氟丁酰基咪唑衍生,采用气相色谱-质谱仪测定,内标法定量,食品中3-氯-1,2-丙二醇的检出限为0.005 mg/kg,定量限为0.01 mg/kg。

《GB 5009.205-2013食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定》[73]中应用高分辨气相色谱-高分辨质谱联用技术,以目标化合物的同位素标记化合物(PCDD/Fs-13C12、1,2,3,4-TCDD-13C12、1,2,3,7,8,9-HxCDD-13C12)为定量内标,采用稳定性同位素稀释法准确测定食品中2,3,7,8位氯取代的PCDD/Fs和DL-PCBs的含量,方法检测限为2,3,7,8-四氯代二苯并二噁英(2,3,7,8-TCDD)和2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃(2,3,7,8-TCDF)为0.04 ng/kg、八氯代二苯并二噁英(OCDD)和八氯代二苯并呋喃(OCDF)为0.40 ng/kg、其余PCDD/Fs为0.20 ng/kg、DL-PCB为1.00 ng/kg。

《GB 5009.190-2014食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定》[74]中应用稳定性同位素稀释技术,在试样中加入13C12标记的PCBs作为定量标准,使用气相色谱-低分辨质谱联用仪,以四极杆质谱选择离子监测(SIM)或离子阱串联质谱多反应监测(MRM)模式进行分析,内标法定量,各目标化合物定量限为0.5 μg/kg,适用于鱼类、贝类、蛋类、肉类、奶类及其制品等动物性食品和油脂类试样中指示性PCBs的测定。

3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)是在生产酸水解植物蛋白(HVP)过程中残留的甘油三酯氯化产生的污染物,经毒理学验证,3-MCPD对人体具有致癌作用。国际上对3-MCPD的检测方法要求采用最灵敏的检测手段来达到技术上尽可能低的检出水平,并推荐采用稳定性同位素内标以提高分析结果的准确。我国现行标准也推荐采用同位素稀释质谱法[75]。王悦宏[76]等采用同位素稀释气相色谱-质谱联用(GC-MS)法,试样中加入3-氯-1,2-丙二醇的氘代同位素作为内标,采用选择离子监测(SIM)模式进行定性定量分析,检出限达到0.010 mg/kg。

黄挺[77]等以氘代烟酰胺为内标物,采用液相色谱-同位素稀释质谱法(LC-IDMS)测定了配方奶粉中烟酰胺的含量。测定结果的相对标准偏差为0.94%。方法的准确性高、特异性高、重复性好,可实现复杂基体中维生素含量的准确测定。参加国际比对实验CCQM-P78,结果与国际实验室的结果等效一致。

伍竞成[78]等采用同位素内标稀释法-气相色谱质谱联用法对方便面调味品(包括调味粉包、固体食物包和调味酱包)中的PAEs和DEHA进行测定,在方法过程中采用同位素内标进行校正,使17种化合物定量更准确,适用于高色素高脂肪类食品类的检测。上海化工研究院[79]利用自制的氘代邻苯二甲酸二甲酯(DMP-D6)和氘代邻苯二甲酸二乙酯(DEP-D10)为内标,利用三重四级杆气相色谱质谱联用仪( GC-MS /MS),建立了白酒中邻苯二甲酸二甲酯( DMP)和邻苯二甲酸二乙酯( DEP)的检测方法。其中,DMP和DEP的检测限分别为0.25 ng/mL和0. 1 ng/mL,定量限为0.75 ng/mL和0.38 ng/mL,可满足白酒中DMP、DEP塑化剂的检测需求。

刘柱[80]等采用同位素内标定量,建立了谷物及其制品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、去环氧脱氧雪腐镰刀菌烯醇的同位素稀释-超高效液相色谱-线性离子阱串联质谱(UHPLC-QTRAP-MS/MS)定性确证和定量测定方法,检出限为0.1 μg/kg,定量限为0.3 μg/kg,适用于谷物及其制品中呕吐毒素及其衍生物和代谢物的快速确证和定量测定。

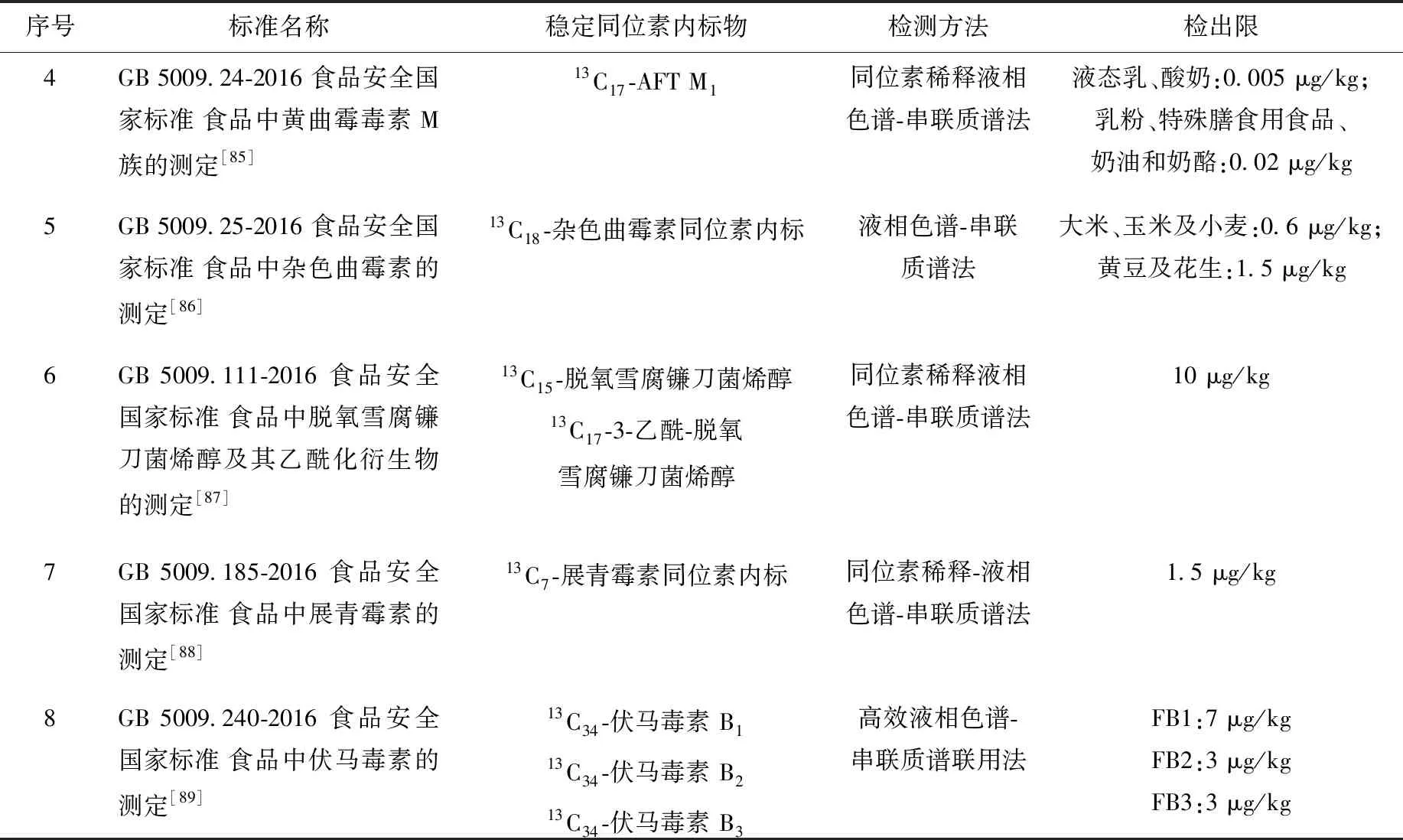

耿宁[81]等利用同位素内标和HPLC-MS/MS法建立同时检测婴幼儿食品中4种双酚类化合物(BPA、BPB、BPF和BPS)残留量的分析方法,并对方法的准确度和精密度进行科学评价,LOD达1.5 μg/kg,且方法回收率高、精密度良好,能够满足婴幼儿食品中双酚类化合物的定性与定量检测要求。其余采用同位素稀释质谱法测定食品中迁移污染物及毒素的标准列于表2。

表2 采用同位素稀释质谱法测定食品中迁移污染物及毒素的标准Table 2 Standard for the determination of migrated pollutants and toxins in food by Isotope dilution Mass Spectrometry

续表2

4 展望

随着我国社会经济的发展和人民生活水平的提高,食品安全问题已成为全社会关注的焦点。食源安全问题不仅与广大人民群众的健康息息相关,同时对国家安全、经济发展、社会稳定有着重大影响。稳定同位素技术近年来进步较大,应用越来越广泛。基于稳定同位素的溯源技术对于确保动物源食品的安全,杜绝地理标志保护产品的掺杂掺假具有不可替代重要的作用。食品溯源技术正逐渐由单一技术的应用转变为两个或多个技术联合,如稳定同位素技术与多元素分析技术结合,加大数据库的建立和积累,将测定结果与化学计量分析结合可得到更好、更准确的判别结果,这些都说明稳定性同位素溯源技术具有广阔的应用前景。利用稳定同位素内标试剂结合同位素稀释质谱法检测痕量、超痕量有毒有害物质的技术越来越广泛地得到应用,市场需要更多更好的稳定同位素标记试剂支持这一技术的拓展。随着稳定同位素技术的发展,相关理论不断完善,其必将在食品安全领域成为至关重要的应用技术之一。