某精神病专科医院医务人员血源性职业暴露心理健康状况及其影响因素研究

缪天养 叶君荣 肖爱祥 戴莲娣 王 琛

广州市惠爱医院中医科 510370

血源性职业暴露(blood-borne pathogens exposure)是指医务人员在诊疗、护理、医疗废物清运等过程中或实验室工作人员由于接触患者的血液或其他体液,而这些血液或其他体液含有传染性病原体,从而导致医务人员健康损害的暴露[1]。目前全球已发现有20多种传染性病原体可通过血源性传播途径传染医务人员,如人类免疫缺陷病毒、乙型肝炎病毒、梅毒等[2]。而我国的乙型肝炎病毒的人群流行率及艾滋病病毒感染率越来越高[3-4],我国医务人员也面临着越来越严峻的职业暴露风险。而由于精神病专科医院的服务对象多为精神病患者,由于精神病患者的特殊性,在诊疗过程中医务人员面临的职业风险较其他医务人员高,也有较高的职业暴露风险,研究发现职业暴露的发生,尤其是血源性职业暴露,可严重影响医务人员的生理和心理健康[5-7]。因此,了解精神病专科医院血源性职业暴露的现况,分析职业暴露对医务人员的心理健康的影响及其影响因素,对于改善医务人员职业暴露及暴露后的心理健康有着非常重要的意义。

1 资料与方法

1.1 研究对象

从2013年1月1日—2017年12月31日在本院发生血源性职业暴露的医务人员。医务人员在发生血源性职业暴露后立即填写《医务人员感染性病原体职业暴露登记表》,内容包括医务人员基本情况(姓名、性别、岗位、年龄、工龄、学历、职称、既往发生职业接触史、接种乙肝疫苗情况、是否进行过职业安全培训等)、暴露方式(基础部位、器械类型、污染物来源)、暴露源严重程度(患者感染性疾病情况)、暴露后处理情况、职业暴露评估及处置、暴露后预防性治疗、临床观察等信息。

(1)纳入标准: ①发生血源性职业暴露的医务人员;②对照组中无暴露的医务人员;③自愿参加本研究并签署知情同意书。

(2)排除标准: ①精神疾病史;②酒精、依赖性物质或者药物使用史;③近1年内生活中或工作中发生过重大的负性事件;④患有或曾经患过心脏、肝脏等重大疾病。⑤所有躯体疾病或者严重躯体疾病家族史。

同时,为了解未发生血源性职业暴露的医务人员的心理情况和睡眠情况,从2016年6月1日—2016年12月31日采用便利抽样的方式抽取154名本院医务人员作为对照组。

1.2 研究方法

1.2.1 调查工具 调查对象基本信息来自《医务人员感染性病原体职业暴露登记表》,采用自填式问卷对调查对象进行调查。调查问卷包括症状自评量表(SCL-90)。

症状自评量表(Symptom Checklist 90,SCL-90),是一种心理健康综合评定量表,共有90个项目,共分为10个因子分别反映10个方面的心理症状情况,包括躯体化、强迫症状、抑郁、焦虑等。每个项目采取1-5级评分,包括: 没有(1分): 自觉并无该项问题(症状);很轻(2分): 自觉有该问题,但发生得并不频繁、严重;中等(3分): 自觉有该项症状,轻到中度;偏重(4分): 自觉常有该项症状,中到严重;严重(5分): 自觉该症状的频度和强度都十分严重。

1.2.2 资料收集 医务人员在发生血源性职业暴露后立即填写《医务人员感染性病原体职业暴露登记表》。调查人员在问卷调查前要进行培训,详细了解调查的目的、调查的方式、调查的内容和调查注意事项。问卷(症状自评量表)经调查人员发放,调查员先向调查对象按照统一指导语详细介绍本次调查的目的和内容,并遵循自愿合作的原则,取得调查对象的同意并签订知情同意书。同时要求医务人员独立填写相关问卷,30分钟内收回问卷。发生职业暴露者,调查时间分别在暴露发生后1周内、1个月时填写。

1.2.3 资料分析方法 本研究采用SPSS 20.0统计软件进行数据分析,检验水准α=0.05(双侧)。

多因素分析采用多重线性回归,将相关人口学因素纳入后,考察心理健康状态的影响因素是否有统计学意义。

2 结 果

2.1 调查的基本情况

本次调查中共发生79例医务人员血源性职业暴露,均符合纳入标准,分别在研究对象发生血源性职业暴露1周内和1月后发放问卷,了解研究对象前1个月的心理健康状况和睡眠情况,所有问卷均有效回收,有效应答率为100.0%。对158名未发生血源性职业暴露的医务人员发放问卷,了解研究对象前1个月的心理健康状况和睡眠情况,收回有效问卷154份,有效应答率为97.5%。

2.1.1 研究对象的基本情况

79名发生血源性职业暴露的医务人员的年龄范围为21~60岁,平均为(30.91±8.33)岁,主要集中在26~35岁年龄段(占55.70%);工龄范围为1~24a,平均为(5.97±4.98)a,主要集中在1~5 年时间段(占60.76%);其中男性占41.77%,女性占58.23%;77.22%的研究对象是护士,其次是医生和陪护工人,分别占11.39%和8.86%;文化水平在中专及以下、大专、本科、硕士及以上的分别占36.71%、15.19%、37.97%、10.13%;职称主要集中在初级及以下,占81.01%;科室主要为神经科(占46.84%)、慢性精神科(占16.46%)和情感障碍科(占11.39%)。

暴露组年龄范围为21~60岁,平均为(30.91±8.33)岁,对照组年龄范围为23~58岁,平均为(32.28±7.81)岁,t检验显示两组年龄差异无统计学意义(t=3.136,P=0.253);χ2检验显示两组在性别、职业、工龄、学历、职称、科室等方面差异均无统计学意义(P值均>0.05)。

2.2 血源性职业暴露后医务人员的心理健康状况及影响因素

2.2.1 血源性职业暴露后医务人员的心理健康状况,见表1:

表1 血源性职业暴露后医务人员的心理健康状况

由表1可以看出,医务人员在发生血源性职业暴露后的1个月,与1个月之前相比,其心理健康状况发生了明显的变化。其中躯体化因子、人际关系敏感因子、抑郁因子、焦虑因子较1个月前相比,有了不同程度的提高,差异均有统计学意义(P均<0.001),而强迫症状因子、敌对因子、恐怖因子、偏执因子和精神病性因子的差异无统计学意义(P均>0.05)。与未发生血源性暴露的医务人员相比,发生血源性暴露的医务人员的躯体化因子、强迫症状因子、人际关系敏感因子、抑郁因子、焦虑因子得分均较高,差异均有统计学意义(P均<0.05),其他因子的差异无统计学意义(P均>0.05)。与常模相比,发生血源性暴露的医务人员的躯体化因子、强迫症状因子、抑郁因子、焦虑因子得分均较高,差异均有统计学意义(P均<0.05),其他因子的差异无统计学意义(P均>0.05)。总体而言,发生血源性暴露的医务人员在1月后 SCL-90总均分由(1.45±0.41)升高至(1.63±0.39),其差异有统计学意义(t=-53.874,P<0.001),同时高于对照组(1.42±0.48)和全国常模(1.44±0.43)。

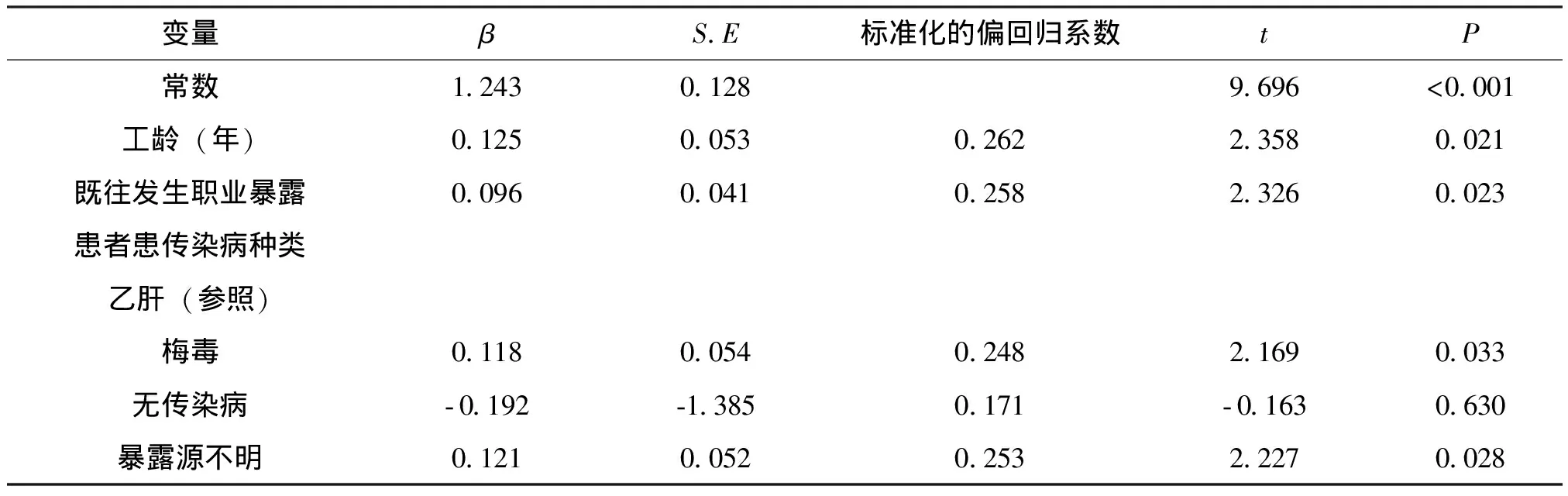

2.2.2 血源性职业暴露后医务人员心理状况健康影响因素,见表2。

表2 血源性职业暴露后医务人员的心理健康状况的影响因素(多因素分析)

注:F=5.203;P=0.008;R2=0.358; adjustedR2=0.103

以血源性职业暴露1月后SCL-90总均分为因变量,性别、年龄、职业、工龄等因素为自变量,分析血源性职业暴露后医务人员的心理状况健康的影响因素,单因素分析结果见表4。由结果看出,影响血源性职业暴露后医务人员的心理健康状况的因素有年龄、职业、工龄、既往发生职业暴露史和患者患传染病种类,单因素分析结果有统计学意义(P<0.05)。其中年龄在21~25岁年龄的医务人员的得分较高,职业为医生和陪护工人的得分较高,工龄在1~5年的得分较高,既往发生过职业暴露的医务人员得分较高,患者患传染病类型为梅毒及暴露源不明的得分较高。

以血源性暴露1月后SCL-90总均分为因变量,性别、年龄、职业、工龄等因素为自变量,采用多重线性回归分析血源性职业暴露后医务人员的心理状况健康的影响因素,多因素分析结果见表5。由结果看出,影响血源性职业暴露后医务人员的心理健康状况的因素有工龄、既往发生职业暴露史和患者患传染病种类是医务人员发生血源性职业暴露后心理状况健康的独立影响因素。

3 讨 论

医护人员在诊疗过程中暴露在非常高的血源性职业暴露风险中,研究报道医务人员发生血源性传播疾病风险是一般人群的10倍甚至更高[8-9]。张伟嫦等对163例医务人员进行调查和追踪发现其职业暴露率10.2%,暴露原因主要为针刺伤锐器伤(89.6%)[10]。

在本研究中,医务人员在发生血源性职业暴露后的1个月,与1个月之前相比,其心理健康状况发生了明显的变化。发生血源性暴露的医务人员在1月后 SCL-90总均分由1.45±0.41升高至1.63±0.39,其差异有统计学意义(t=-53.874,P<0.001),同时高于对照组(1.42±0.48)和全国常模(1.44±0.43),说明医务人员血源性职业暴露后心理健康状况值得更多的研究和注意。其中躯体化因子、人际关系敏感因子、抑郁因子、焦虑因子较1个月前相比,有了不同程度的提高,差异均有统计学意义。与国内外的研究结果基本一致。韩瑜的研究发现医务人员在发生血源性暴露后焦虑、抑郁的发生率分别为15.4%和11.5%,均表现为不同程度的焦虑和抑郁状态[11]。Sohn[12]等研究发现医务人员在发生针刺伤后会有较高的焦虑和抑郁症状。亦有研究发现发生血源性职业暴露的护士会发生一定的心理应激,包括紧张、焦虑、恐惧,其发生率分别为63.9%、58.0%、36.3%[13]。而医务人员出现焦虑、恐惧、抑郁等负性情绪,可能导致个体注意力下降,对工作、生活和未来产生一定的不信任感和绝望感。

与未发生血源性暴露的医务人员相比,发生血源性暴露的医务人员的躯体化因子、强迫症状因子、人际关系敏感因子、抑郁因子、焦虑因子得分均较高,差异均有统计学意义。与常模相比,发生血源性暴露的医务人员的躯体化因子、强迫症状因子、抑郁因子、焦虑因子得分均较高,差异均有统计学意义。这可能与精神科工作的特殊性及特殊的工作环境有关系。精神科患者作为特殊疾病的人群,在其精神症状出现期间容易受幻觉、妄想的支配而出现兴奋躁动,导致医务工作者在操作过程中职业暴露的风险增加,胡丽婵等在153例职业暴露分析中显示研究表明,由于患者兴奋躁动引起的职业暴露73例,占47.71%[14]。 与其他专科相比,精神科的劳动强度大、极易遇到突发状况、也最易被患者及家属误解,精神科医务人员的生理和心理一直处于紧张状态,因此,可能会出现脾气暴躁、易怒等症状[15]。尤其是对于发生血源性职业暴露的医务人员来说,一旦发生感染,必然会改变自身的生活、工作、家庭,甚至危及生命,在潜意识中还可能担心会传染给周围的人,这种不安全感会明显影响其心理健[5,16]。对于从事精神专科的医务人员来说,本身就面临紧张、高负荷的工作压力,容易有亚健康状态或者紧张、焦虑等心理情绪,而血源性职业暴露的发生,有可能成为一根导火索,造成更加严重的心理创伤。

职业暴露及其伤害一直是困扰医务人员的一个重要问题,在医院这种特殊工作环境中,医务人员在履行“治病救人”、“救死扶伤”职责时,常暴露于各种职业危害因素中。为降低职业暴露给医务人员带来的高风险,需定期开展医务人员职业防护和职业暴露处理知识培训,严格要求医务人员执行标准预防[17]。卫生行政部门以及医院管理层应该采取切实可行的措施,做好职业安全培训,提高医务人员防护意识,建立健全有效的职业伤害防护体系,减少血源性职业暴露的发生,切实保护医务人员的职业健康。同时,医疗机构的医院感染管理部门要加强对医生、护士、护工、陪护、清洁工等人员,进行职业安全意识和防范措施的培训,建立完善的职业暴露管理制度、处置流程,提高医务人员标准预防的意识,尽可能减少造成医务人员感染的不必要操作,从而避免医务人员发生职业暴露。

本研究存在以下局限性:①本研究中的调查对象主要来自填写了《医务人员感染性病原体职业暴露登记表》的医务人员,实际工作中存在一定的漏报率,不少医务人员在发生暴露后并未填写登记表,造成可能存在一定的信息偏倚;②本研究只调查了1家精神病专科医院中发生的血源性职业暴露,存在一定选择偏倚。