基于“推拉理论”的中国学者赴法国开展 科研工作的动机分析

章睿

基于“推拉理论”的中国学者赴法国开展 科研工作的动机分析

章睿

武汉理工大学外国语学院

中法学者间的学术交流成为两国人员交流的新特点与趋势。本文采用推拉理论分析框架对中国学者赴法国开展科研工作的选择动机进行分析,从接收国拉力和派出国推力两个角度分析其外部影响因素,同时重视学者所从事专业的学术特点和个人特质方面的内部因素对选择法国开展学术研究工作的影响。研究发现,中国学者选择法国开展学术研究的动机受到内外部影响因素相互作用。

留法中国学者 中法学术交流 高等教育国际化 推拉理论

2014年恰逢中法两国建交50周年之际,两国建立起中法高级别人文交流机制,这是两国政府在人文交流领域共同搭建的最高级别对话机制,旨在促进两国人员和文化的交流。“国之交在于民相亲”,由于当今科学研究呈现国际化合作特点,学者成为最活跃的促进两国交流的民间使者。“学者”指专门从事学术研究的人,本文中“学者”包括在读博士生以及从事博士后研究、在高等教育机构或研究所从事研究工作的所有科研人员。

促进两国高水平人才交流受到中法双方的积极推动。早在2002年中法两国教育部共同签署了合作协议,鼓励两国高等教育机构各领域的交流与合作,推动双方学生和教师的相互交流,联合培养尖端科技人才,接受对方青年博士进行博士后研究和接待对方访问学者开展学术交流。[1]在此基础上,为进一步促进中法教育战略合作与学术交流,密切中法两国高层次尖端人才培养合作,中法双方于2006年3月成立中法博士生学院,通过中、法两国大学的共同参与,实现两国高级人才的相互交流。

中法学者间的学术交流成为两国人员交流的新特点与趋势,研究两国学者间的交流情况将有利于洞悉中法交流的新局面。本文选择赴法国开展科研工作的中国学者作为研究对象,探究具体哪些因素促使他们选择法国作为科研目的地,以期更好了解新形势下中法交流的重要主体。

本研究选取了40位曾经或正在法国从事科研的中国学者作为研究对象,采用半结构化访谈的方法对他们进行研究。本研究中40位访谈对象赴法时身份包括:以访问学者身份到法国科研机构中进行学术工作的高校教师和科研单位研究员、到法国科研机构实验室从事博士后研究的博士,以及攻读法国博士学位或参加中法联合培养博士项目的中国博士生,受访者包括20位男性,20位女性。受访学者所处研究领域分布于人文社会科学、理工及医学领域,共计16个不同专业。他们中间大部分人的专业与法语或法国不存在很强的联系,那么是什么原因使他们不约而同地选择法国作为科研目的地?这将是本文要探究的主要问题。

一、为什么选择出国开展科研工作?

中国学者“为什么选择赴法国开展科研工作”这个问题中实际上包含了两个子问题——“为什么选择出国?”和“为什么选择法国?”本部分将首先回答第一个子问题,这有助于理解中国学者选择法国开展科研工作的背景。

比较高等教育专家菲利普·阿尔特巴赫在比较教育的研究中引入经济学的依附理论,展开对西方工业化国家与第三世界国家高等教育的比较研究,他运用“中心-边缘”二元分析框架解释高等教育全球化过程中的发展不平衡现象,他认为位于国际教育体系“中心”的是西方工业化国家的研究型大学,位于“边缘”的是第三世界国家的大学[2],“第三世界国家在教育方面受控于西方工业化国家,在世界学术系统中处于依附地位”[3]。正是由于这种第三世界国家与西方工业化国家教育不平等的关系,当今国际层面的学术人员流动主要以“第三世界国家为主的南方国家流向以北美及欧洲发达国家为主的北方国家,呈‘由南向北’的流动趋势”[4]。中国的情况支撑了阿尔特巴赫的结论。尽管中国改革开放四十年以来经济巨幅增长、社会快速进步,在教育科研方面取得了巨大进展和不少突破,与世界发达国家的差距在不断缩小,但是中国直到今天仍是一个发展中国家,它与发达国家在各方面仍然存在着不小差距。

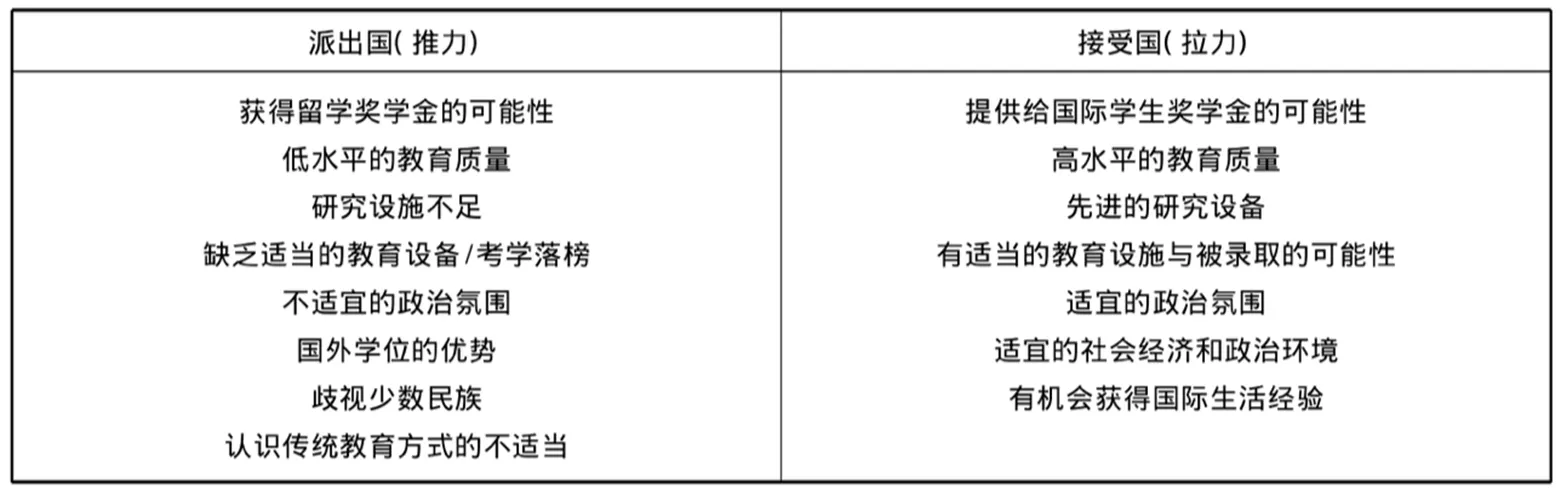

在分析国际上由南向北的留学人员流动因素时,阿特巴赫借鉴人口社会学的推拉理论,发展出应用在国际教育学领域的“推-拉理论”,即国际学生流动方向是由派出国的推力与流入国的拉力所形成的合力而决定的。“推力”指的是存在于人才输出国家促使人才外流的动力;“拉力”指的是存在于人才接收国家吸引人才流入的动力。下图为阿尔特巴赫所总结的影响第三世界国家学生出国留学的推拉因素[5]。本部分将从推力因素和拉力因素角度出发,分析赴法国进行科研的中国学者决定出国的原因。

(阿特巴赫“推拉理论”分析框架[6])

推力因素

在我国高等教育国际化战略背景下,国际化素养成为教师专业发展的重要内容[7],教师的国际化是建设世界一流和高水平大学的必然选择[8]。教师国际化包括本校教师的国际化培养和海外优秀人才的引进。高校鼓励教师出国深造、交流和开展国际项目合作,在高校高级、副高级职称评定的条件中对教师出国经历多有要求,甚至成为必备条件。对于高校教师身份的学者而言,尤其是没有任何国际化经历的“本土”教师而言,出国访学成为提高国际化素养的重要途径,职业竞争和晋升成为许多教师获取国际化经历最直接目的[9]。

某“双一流”建设高校的一位人文专业教师在副教授职称评定中由于没有出国经历,当年无法晋升为副教授。事实上,她的科研成果在竞争者中是优秀的,并且她当时还同时主持着“国家社会科学基金项目”和“教育部人文社会科学研究项目”这两大人文领域里最高级别的研究项目。她认为,出国访学经历“应该算必须的…评职称必须要出去访学”[10]。为了满足副教授评选条件中至少8个月国外经历的要求,她赴法国访学8个月,回来后次年就评上副教授了。另一位在中部某所一本高校读完博士留校任教的年轻工科教师则是提前规划:“出于学校的要求,我们学校要求有出国留学经历才能评职称,无论是副教授还是教授都必须要求有出国留学经历。”(访谈:31)职称评定成为高校学者出国访学的直接原因。另一方面,现在许多研究型大学在聘用教师时倾向招聘有海外经历的博士,出于近年来高校国际化招聘趋势的考虑,越来越多的学生选择出国攻读博士学位。国外学位和国外研究经历的优势成为学者选择赴发达国家进行科学研究的重要推力因素。

在获得留学奖学金方面,国家留学基金委员会促进我国高层次人才培养的国际交流与合作,为高层次人才提供种类丰富的出国奖学金项目,让出国的学者不用为生计担忧,可以专心科研工作。留基委从2007年起专门成立“国家建设高水平大学公派研究生项目”,选派更多的优秀博士生到发达国家优秀大学的优势学科进行博士阶段的学习,初步实现了由选派访问学者为主到选派研究生和访问学者并重的公派留学人员结构性转变[11]。所以高层次人才较容易获得公派留学奖学金成为中国学者赴海外进行科研学习的有利推力因素。

拉力因素

从接收国的拉力因素考虑,中国学者选择出国做科研的主要原因是接收国的高水平教育质量、先进的研究设备和获得国际生活经验方面的考虑。

例如以下这位学者,他硕士就读于国内数一数二的水动力学专业。“水动力学,这个领域里国外要比国内要强好多好多。(国外)研究的方向是国际最前沿的东西,国内可能达不到这个水平,或者你研究遇到的问题可能是他们都走过。”(访谈:17)他认识到在自己所从事领域,国外比国内的科研水平和导师指导水平都领先不少,这使他萌生了出国读博士的想法。

除了先进的科研水平以外,国外良好的学术氛围也是吸引中国学者出国做研究的原因之一。“最吸引我的地方,我觉得它的一些针对读博士的科学理念和做事的一些方法还是比较值得我们学习的。在国外的话,他们出结果比较慢,可能发的文章没有国内的博士多,但是他们的博士是实打实一路这样走过来,没有什么掺假的成分。”(访谈:11)

此外,出国做交流研究可以与世界上的同行进行交流,加深学者对自己所在学科的认识。“自己想去了解一下国外的人文社会,专业情况。”(访谈:7)“确实想去国外看看,看看别人在我们这个行业做了些什么,怎么做的,想和同行交流下,开阔下自己的眼界,国内和国外对事情的看法还是有区别的。”(访谈:31)

在拉力因素方面,想要出国见识不同文化“开眼界”、获得国际经验成为吸引中国学者出国做学术的重要动因。“我就觉得我应该去国外体会体会国外的教育,所以当时就想要出国。”(访谈:40)“想出去见见世面”(访谈:23)“经历一下国外的生活。……我在这方面是有好奇心的。”(访谈:33)对陌生文化的好奇和向往促进了中国学者赴国外的学术流动。这一点在选择赴法国进行学术目的地时体现得尤为明显。

二、为什么选择法国开展科研工作?

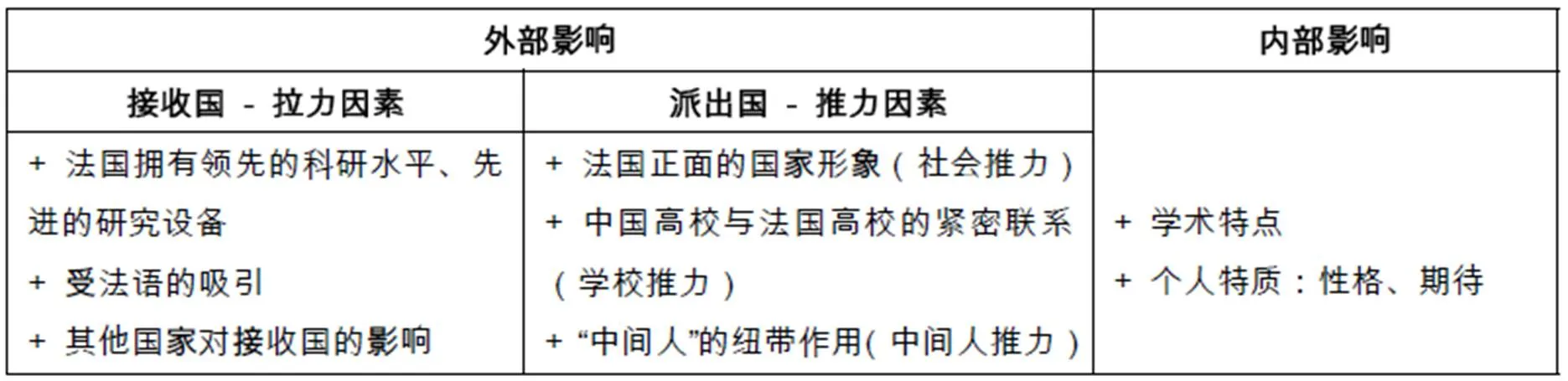

阿尔特巴赫的推拉理论分析模型从外部宏观视角解释了国际学生流动的原因,然而它忽视了国际学生的内在动机影响因素。学者李梅和布雷在阿尔特巴赫的模型基础上提出将影响学生的内部因素纳入分析,并且他们认为“外部条件与学生个人内在因素之间的相互作用对高等教育留学目的地决策起到决定性影响”[12]。因此,本部分将使用改进后的“推拉理论”模型对我们的调研数据进行研究,具体将按照以下框架对中国学者赴法国从事科学研究的动机进行分析。

本研究分析框架

外部影响因素

拉力因素分析

1) 领先的科研水平、先进的研究设备

法国拥有完备发达的工业体系和完整设备,是一个科技实力雄厚的国家,其科技发展总水平位居世界前列,特别在能源、航空航天、交通、通信、电子、医药领域具有世界领先水平。这是吸引中国学者到法国做科研的一个重要因素。尤其是上世纪九十年代到本世纪初,中国与法国的科技发展水平差距很大。“法国是一个非常现代、先进的国家,技术上是非常领先的,九十年代末它和我们的差别还是挺大的。”(访谈:23)“当时国外研究比国内明显好一些,现在差距在缩小…零几年国际化程度还是法国要高一些。”(访谈:16)尽管随着中国科技的进步,中国在不少领域与法国等世界发达国家的差距在不断缩小,但是法国的许多优势专业在领域内仍处于领先地位,并且拥有更先进的研究设备和实验条件。例如在激光领域,“巴黎十一大在专业领域还不错,我报的激光,和国内比起来还不错,国内还不是那么的好,巴黎十一大的实验室有一定的优势。”(访谈:28)在医学领域,“急诊比我们强,我做的是基础科研,所以接触到的是实验的东西,这方面也强很多。”(访谈:24)在核能源领域,“我当时之所以选择留在法国是因为法国在核能源领域要比其他国家强得多”(访谈:19)“特别是因为(法国)地下核废料存储、以及相关核废料存储的长期储备安全核战略研究方面,他们做的努力比我们国内做得多得多。”(访谈:14)法国领先的科技科研水平是吸引中国学者慕名前往的重要原因。

此外,在我国高等教育“国际化”方针的指导下,国内高校经常邀请、聘用国外优势学科的杰出教授到大学里讲学或担任科研指导,国内学者在与外方专家接触的过程中建立初步了解,这一基础促成国内外学者建立起长期、深入的合作关系。一名数学专业的博士生谈到自己赴法国进行博士学习的缘起时说到“在进入博士之前跟外方导师有合作关系,就想跟着外方导师多学一点。…我外导的知识面、学术能力非常强,并且我和我外导的合作是轻松愉快的。这个是我选择的主要原因。”(访谈:33)另一位力学专业博士生在国内硕士阶段接受过外聘法国专家的学术指导,很钦佩这位法国专家的学识,于是选择在博士阶段赴法国跟随这位法国专家学习、研究,“(法国)那里的导师也有了很好的声望。去法国对我最大的吸引力就是,我去国外的导师那里,我可以学到知识,仅此而已。”(访谈:22)

2) 受法语语言吸引

法语是法国文化的一颗明珠,以语调优美、表达清晰、流畅严谨、逻辑性强的特点而著称[13],它被公认为世界上最优美、严谨的语言之一。大多数中国人听说法语都会对它产生浮想翩翩,一名艺术专业的博士生在选择法国作为留学目的地时正是因为法语的魅力。“当时意大利也有一个留学项目,但觉得意大利语的魅力没有法语强,法语更吸引我,最后决定到法国。”(访谈:32)

法语不仅语音语调优美,而且它规范严谨的语法规则使得这门语言更具科学性。法语的严谨性体现在清晰严格的语式和时态用法上,并且句子各成分间有高度的关联性,不容易产生歧义。“我个人觉得法语比英语好学一些,这是最简单一个…它的语法好学,一学就懂。所以这种情况下就选择了去法国。”(访谈:19)语法好学体现在“你学法语应该跟1+1=2一样,规范性比较强一些,没有太多的随意性,就觉得比较好学一些,然后就这么一个原因,就选择法语,去了法国。”(访谈:19)对于逻辑思维较强的理工科学生而言,法语语法规则的科学性降低了学习的难度。“第一个原因就是法语特别吸引我,我就奔着法语选择了法国”(访谈:19)

3) 其他国家对接收国的影响

在全球一体化的大背景下,国际教育市场已然成为一个整体,并且它们之间存在联动效应。李梅和布雷认为“在一个作为整体的高等教育市场中,任何一个国家拉力的改变都可能造成使其他国家的拉力有所改变”(Li and Bray:813),在这个基础上可以推断“一个潜在接受国的推力(反拉力)因素会增加另一个潜在接收国的拉力因素”(Li and Bray:814)。例如,当美国签证政策收紧时,潜在申请者可能就会选择其他目的地。一位政治学副教授根据课题设计本来计划到美国访学一年,但“当时正好是911事件之后,去美国的名额收缩了,备选国我填的是法国,因为硕士博士二外学的就是法语。一开始我并不太接受,因为我英语基础相对好一些,法语只是二外,但是911之后去法国相对容易一些,我就去了法国。获得的公派名额。”(访谈:6)一位刚留校任教的计算机专业教师本选择去美国做博士后,但是由于被美国拒签,他转而选择了法国,“美国拿不到签证,计算机专业一般首选美国,我以前被拒过很多次。当然欧洲也有很多很好的团队。”(访谈:16)

另一位在美国获得工学博士学位的年轻博士希望在美国找做博士后的机会,然而由于当时美国经济低迷,没有找到提供经费的博士后职位。“2007年去的美国,10年博士毕业,但是当时美国经济很差,找博士后的机会也没有,没有经费。…做博后,教授愿意接受,但是没钱。”(访谈:25)在这种情况下,他通过以前老师的介绍,联系到与他老师有合作的法国实验室去做博士后。“在美国选择不多,搞学术要一个好的学术单位,虽然法国整体不如美国,但是那个单位很好。”(访谈:25)

这几位学者转向选择法国很大程度是由于落选第一选择美国。来自第一选择美国的推力(或者叫“反拉力”),加上法国其他方面对他们的拉力,最终促成了他们选择法国作为科研目的地。

推力因素分析

推力是指来源于派出国的力量。具体而言,可以根据作用力主体的不同将这类推力分为社会推力、学校推力和“中间人”推力。[14]

1) 社会推力

法国是中国人最熟悉、向往的西方国家之一,它浪漫优雅的国家形象深入人心。即使2003年中法关系曾出现较大波动,但是中国民众对法国一直保持积极正面的态度。受访者在讲述自己对法国最初的印象时,他们纷纷表达出在不了解法国时就已经对这个国家有十分正面的印象:“从小到大一直听说欧洲有多么好,法国又是欧洲的中心”(访谈:31)。

一位在法国攻读博士学位的博士生谈到自己当初决定留学目的地时有两个选择——法国和加拿大——但由于分辨不出所申请到的这两所学校的专业排名和两位导师水平哪个更好,“平心而论,我认为这两个offer是差不多的”(访谈:3),尽管他不会法语,他最终还是选择到法国攻读博士学位,因为他考虑到法国在国内的教育口碑比澳大利亚的更好。

受访者对法国这种模糊又坚定的美好印象具体总结起来为“浪漫”、“时尚”、“艺术”、“大国”、“历史人文”、“自由平等开放”、“开放” :“法国的文明,我们可能从小就根深蒂固的”(访谈:32)、“还是民众对法国形成的印象,在我去之前依然很受这种印象的影响,比如说浪漫、文化底蕴深厚,它的国际形象很不错,主要在人文方面,历史悠久”(访谈:6)、“浪漫,法国是一个比较开放的地方,自由平等博爱,这个之前有了解”(访谈:28)、“我觉得法国是欧洲很有代表性文化的中心。…我一直认为法国是欧美文化的中心”(访谈:40)。

吴佳做过一项关于上海大学生对法国刻板印象的研究,她利用调查问卷及访谈的方法从基本认识、印象、态度三个维度调查了上海大学生关于法国的总体认知与态度。她的研究结论显示受众对法国的“印象最深”的八个关键词为“浪漫”、“时尚奢侈品”、“艺术”、“人文环境”、“自然环境”、“高端”、“人权”和“慢节奏”。[15]她的研究结论与本研究中赴法国从事科研工作的中国学者在出国前对法国的印象基本吻合。

刘雨在《中国媒体中的法国形象》中研究法国作为“他者”在中国现代传媒文化中的镜像。在她所选择研究时间段的新闻报道中除了与法国相关的时政相关新闻外,在涉及社会、文化部分的内容中,中国媒体传导出的法国形象以浪漫、艺术、美食、健全的教育体系等正面形象为主。[16]

可以说,中国社会中所流行的关于法国文明、唯美的正面形象正是推动中国学者赴法国进行科研生活的积极促因。“因为想体验不同的生活方式,就想找一个最最具代表性的生活方式,我认为法国是这样的一个例子。”(访谈:40)在到欧洲生活之前,不了解欧洲各国文化的人一般把“欧洲”当作一个拥有差不多文化、风格的整体,而法国正是一个最能代表欧洲文化的国家,这种文化代表性吸引中国学者到法国进行科研工作的时候也好好体验下欧洲生活。

2) 学校推力

中国高校、研究机构与法国学校的交流、合作日益频繁。在培养博士生方面,国内学校通常与法国学校签署联合培养博士生的框架协议,在协议框架下实现中国博士生到法国从事博士阶段的学习、科研工作。“(我是)联合培养,我前面师兄师姐都申请了,知道这个项目,两边两个学位,两位导师培养。就觉得很好”(访谈:27),“之前考(临床医学)博士生的时候,就有这个联合培养方案,老板的安排。”(访谈:24)

在想去的法国学校与自己所在国内的学校有联合培养合作协议的情况下,促成一段联合培养计划会十分顺利,因为国内高校一般鼓励自己的博士生到国外发达国家接受一段相对完整的科研训练,促成联合培养项目的难点一般主要在于国外学校是否愿意接收。由于国内W校与法国B校有联合培养博士生的合作协议,因此对于W校的博士生“申请法国B学校博士是最方便的,lettre d’invitation(邀请函)很快就能拿到”,(访谈:26)可以毫无悬念地计划接下来的出国事宜。

另外,有些研究机构或高校实验室与法国相关研究机构联系紧密。例如“法国在核废料存储这一块与国内武汉大学、河海大学、同济大学合作比较多,就是巴黎综合理工和里尔科技学院、洛林大学还有巴黎矿业学院,和这些学校的合作比较多一些。…这方面的合作研究比较长,开展得可以。”(访谈:14)这种长期的科研合作关系搭起国内科研人员与法国研究机构的联系,成为科研人员选择法国的一个推力因素。

除了学校间签订的校际间合作交流协议,国家留学基金委与法国教育部或法国教育机构还签署了共计十二个资助中国学者赴法国从事科学研究的专门项目。例如“中法欧洲法项目”[17],一位国际法专业的教师通过这个项目获得赴法国进修的机会。“这个项目就是(留学基金委)和法方合作,(国内)只有几个学校可以推荐人选去参加面试,又是法律方面的项目,W大有一个名额,我就去参加面试,面试过了,我就去了。”(访谈:7)“中法蔡元培项目”是中、法双方共同实施的合作奖学金,资助有合作基础的中、法双方研究人员和博士研究生到对方国家参与统一课题项目的研究工作。项目要求每个合作项目要包含一到两个明确的博士课题,中法双方的项目团队中至少有一名博士生参与合作项目,博士生由中法导师联合培养。[18]实验室项目组在向国家留学基金委提交“中法蔡元培项目”申请时就已经做好了项目人员、进展、资金等具体安排,一旦项目获得批准,须按照所制定计划执行。一位参加“中法蔡元培项目”的联合培养博士生说:“(我出国是)我们课题组的计划,不存在选择...相比个人申请,我们在联系导师这个过程是很轻松的。因为联系导师几乎是不需要的,双方已经有很好的合作了嘛。然后后面就是通过走国家正常的出国留学程序。”(访谈:22)

学者所在科研单位与法国科研机构有人员交流项目的情况下,将降低国内学者赴法从事科研工作的申请难度,提高赴法科研计划的可行性。

3) “中间人”推力

在促成中国学者选择法国进行科研学习工作的推力因素中,帮助搭建起申请人与法方接收实验室和导师之间桥梁的“中间人”起到关键作用,尤其是对所从事专业与法语或法国并无直接联系的学者。“中间人”推力因素中起主要作用的是申请人的老师。

首先,老师在思想上鼓励自己的学生如有机会应该到国外去度过一段学习科研经历,这对日后的人生都是有裨益的。“我硕士阶段的导师在德国拿的博士学位,在德国待了十几年后来才回的国。他鼓励我们出来读书出来看一看,这是一个很好的经历。因为以后即使你工作以后再出来访问的话,可能你就不再有这么完整的科研时间了。”(访谈:38)这位在法国攻读材料学博士生最初出国读博士的想法来自于自己导师的鼓励。有的老师平时向学生讲述自己在法国的留学生活点滴时,在这些年轻学生心里埋下了想去法国看看的种子,成为促使他们选择法国的有力促因。一位岩土学博士在选择法国实验室做博士后研究的决定正是来自于自己硕士导师的影响:“我的硕士生导师在法国做过一年博士后,他当时在南希。他做完博士后回来就说那边(生活)多舒服,(我)还是挺向往的。”(访谈:31)

在学生有攻读博士的意向以后,老师在推荐、帮助联系未来博士生导师的过程中起到了不可替代的作用。

“我在巴黎六大的导师是我们导师联系的。之前我也认识这个教授,来过很多次,正好七月份又来了中国一次,我们见了一面,我老板就把我的情况说了一下,然后他就同意了。这全有赖于老板的帮助。”(访谈:24)

“我读研究生的硕士导师有一个法籍华人(外聘),是我们行业里非常厉害的人。当时我和我硕导也蛮熟,就聊了一下(想)出去啊,但信心又不是很足。…他告诉我他做博后时的一个(法国)导师需要人去读他的博士。所以我看了一下就申请了。”(访谈:17)

从上述经历不难发现,学生能申请到法方实验室里的位置离不开自己老师在其中的“穿针引线”。“我的国内博导和我在法国的博导,他们也是师生关系。”(访谈:22)老师把学生带入自己的学术网络。“中间人”推力除了主要来自自己老师以外,还可能来自周围的同伴朋友或者已有的合作伙伴中。“正好那边实验室的主任就是我师兄的老板…然后我就让那个师兄问看看能不能给我个去那边读博士的机会。”(访谈:11)来自导师或同伴的中间人角色在推动中国学者到法国从事科研学习工作起到重要作用。

内部影响因素

中国学者主动选择法国进行科研学习工作的动机中,内部影响因素成为突出特点。这表现在学者所研究专业的学术特点和个人特质两个方面。

学术特点

从事法语专业的学者选择法国是由专业特点所决定,“选择法国和我这个语种有关系,我一直就学的法语”(访谈:8)。虽然全世界有不少国家的官方语言是法语,但是法国法语被认为是标准法语,也是我国目前法语教学中所采用的标准。此外,法语专业的学者一般会选择法国文学或法国社会文化作为自己的研究方向。获得关于所研究对象的一手资料是从事这类文学、文化研究的重要环节。这类研究资料往往在国内比较稀缺,最充足的资料在法国并且容易获得的。所以法语专业的学者们选择到这些作品的原产国去尽可能地收集研究素材,学习母语国专家的研究成果。

“因为我当时主要的研究是关于莫里斯巴雷斯的,国内关于这个研究的资料特别少,所以我必须去法国那边找资料,然后写论文。…还(想)看看法国那边关于法国文学的研究,因为他们是比较前沿的。”(访谈:9)

“因为专业是研究法语文化与语言教学,所以我要去法国收集资料,需要有法国的教授指导论文或者是有进一步的交流。”(访谈:30)

除了法语专业的学者以外,对法国进行国别研究的其他专业学者也需要到法国去收集素材。比如一位研究法国大革命之前时期的历史学者,由于她所需要的研究素材和文献在国内十分缺少,这个情况促使她必须到法国去查阅相关文献,并且学习法国研究史学的方法。

充分利用法国的学术资源、实地调研收集素材以及与研究法国语言文学、社会历史文化的法国专家进行交流,这些考量是研究法语或进行法国相关研究的学者选择赴法国进行科研工作的出发点和主要动机。

个人特质

在研究专业与法语或法国并无联系的学者选择法国时,很大程度是与个人性格和期待息息相关。法国人注重生活质量,善于协调生活与工作的关系,享受“慢活”的生活态度,在法国的生活节奏明显要比中国、美国缓慢许多。一位研究激光的学者认为法国最吸引她的地方在于“生活节奏没有国内快,环境比国内好一点,科研氛围比较浓。”(访谈:28)现在中国年轻人开始注重生活品质,认为追求工作的成就并不应该是人生的全部要义,他们希望在工作与生活中取得一个平衡点。于是他们根据自己的性格特点和期待的理想生活状态作出合适自己的选择。

大家认为“法国是欧洲的中心”(访谈:31,40),并且在不少人看来法国是浓缩的欧洲文化,具有典型性,“想体验不同的生活方式,你又想找一个最最具代表性的,我认为法国是这样的一个例子”(访谈:40)。出于对一种完全不同于自己文化的好奇心,“听说很浪漫,就想自己亲自去看看”(访谈:31),也想去看看“法国人是怎么生活的”(访谈:40)。对欧洲文化感兴趣,便想利用去法国的机会接触不同的文化,弄清楚“欧洲这些国家的分分合合、恩怨情仇怎么整的”(访谈:39)。想去了解法国文化、欧洲文化的出国动机在选择法国作为科研目的地的学者中十分突出。有机会到法国学习、工作一段时间对很多学者而言,其附加意义体现在能开阔视野的文化价值。

尤其对从事法语研究和教学的学者而言,体验法国文化的需求更迫切。“我想感受一下教育机制的不同,最大的诱惑还是能够去欧洲生活一段时间,对学外语的来说,生活经历比求学经历更重要。…去不同的文化环境里看别人的生活,结交当地的朋友,融入当地的生活。”(访谈:26)除开学术研究方面的考虑,法语专业学者到母语国生活一段时间,这将使他们的法语水平更加精进,并且有助于加深对法国社会、文化的认识和理解,在日后教课时能给课堂提供更多生动的素材。

结语

中国学者选择法国作为科研目的地是内外因素相互作用的结果,并且内部因素成为影响该选择的突出特点,尤其是学者期待体验法国社会文化这一文化考量因素。在外部影响因素方面,我国高等教育国际化战略对我国学者国际化经历的要求、法国领先的科技水平和先进的研究设备、优美且严谨的法语、被头号科技强国美国拒签等因素都是法国吸引中国学者的重要原因。拉力因素方面,我国社会对法国正面形象的传播奠定了我国学者对法国的好感,学者所在单位与法国科研机构建立的人员交流项目、中间人帮助自己与法国科研单位“牵线搭桥”是绝大部分中国学者赴法国进行科研的选择前提。

[1] 刘红,马梦遥:《改革开放三十年中法高等教育交流与合作研究》,载《法国研究》,2016年第4期(总第103期),11-13页。

[2]王光妍:《阿特巴赫高等教育思想研究》。重庆:西南大学博士学位论文,2016年,69页。

[3]谭菲,陈时见:《阿尔特巴赫教育依附论思想述评》,载《外国教育研究》2011年第10期(第38卷总第256期),17页。

[4]王光妍:《阿特巴赫高等教育思想研究》。重庆:西南大学博士学位论文,2016年,73页。

[5]李秀珍:《论推拉理论在国际学生流动领域的重构——基于内外因互动的视角》,载《洛阳师范学院学报》2013年3月(第32卷第3期),31页。

[6] Altbach P G. Comparative Higher Education: Knowledge, the University and Development [M]. Hong Kong: The University of Hong Kong, 1998, p.240,转引自李秀珍:《论推拉理论在国际学生流动领域的重构——基于内外因互动的视角》,载《洛阳师范学院学报》2013年3月(第32卷第3期),31页。

[7]蒋玉梅,刘勤:《高等教育国际化视野下教师出国访学收益研究》,载《开放教育研究》2015年2月(第21卷第1期),62页。

[8]陈旭,刘志杰:《高校教师国际化问题研究》,载《江汉大学学报(社会科学版)》,2011年8月(第28卷第4期),96页。

[9] 罗成:《高校教师跨境国际化经历:现状及发展策略研究》,长沙:湖南大学硕士学位论文,2016年,45页。

[10]访谈编号15。本研究从2015年10月开展访谈工作,访谈了40位曾经或正在法国从事科研的中国学者,按照访谈顺序对所做访谈进行从1开始的编号。本文后面的访谈资料注释将采用文内注的方式,即“(访谈:编号)”的格式。

[11]周一,谢建华:《加强高层次人才培养的国际合作加快向人才资源强国迈进的步伐——国家留学基金委员会秘书长李建民访谈录》,载《世界教育信息》2008年7月,10页。

[12] Li, Mei, and Mark Bray, “Cross-border flows of students for higher education: Push-pull factors andmotivations of mainland Chinse students in Hong Kong and Macau”,2007 53:791-818, p. 813.

[13]裴光宇:《浅谈法语的特点及学习方法》,载《华北电力大学学报(社会科学版)》2004年第三期,95页。

[14]把派出国推力力量分为“社会推力、学校推力和中间人推力”受到学者杨力苈《约翰为什么来中国学习?——一位美国留学生的叙事研究》(载《教育学术月刊》2016年第2期,77-80页)一文中把推力按作用力主体进行分类的启发。

[15]吴佳:《上海大学生对法国的刻板印象研究》,上海:上海交通大学硕士学位论文,2010年12月,31页。

[16]刘雨:《L’image de la France dans la presse chinoise : L’analyse des articles publiés entre janvier et août 2012》,广州:广东外语外贸大学硕士学位论文,2013年5月,63-82页。

[17]“中法欧洲法项目” 从2008年起变更为选拔我国高校硕士一年级学生的法学硕士学位项目。

[18]章睿:《武汉-法国高等教育交流合作现状与新趋势》,载《法国研究》,2017年第三期,64页。

【项目】本研究得到中国国家留学基金资助(编号:201706955088)。

(责任编辑:董丽)