戴望舒对波德莱尔的诗歌翻译

彭建华

戴望舒对波德莱尔的诗歌翻译

彭建华

福建师范大学文学院

20世纪法国文学界(例如瓦莱里)对波德莱尔的新批评,从根本上奠定了波德莱尔的形象。在民国时期,继梁宗岱之后,戴望舒成功地过滤波德莱尔式的“颓废”和“恶”。戴望舒选译波德莱尔《恶之花》中的24首诗,强调了波德莱尔的理想主义,并在译诗中极严谨地传达了波德莱尔诗歌质地和形式上的多重优美。

波德莱尔 翻译 接受 文化过滤 颓废 理想主义

一、序论

20世纪法国文学界对波德莱尔的新批评,从根本上转变了波德莱尔的形象,20世纪新文学开始承认波德莱尔是发起文学革新运动的大师、富有创造力的大师,法国的立体主义群体,超现实主义群体,以及奇迹般的迅速在国外传播的影响,把波德莱尔推上光荣的顶点。瓦莱里《波特莱尔的位置》所指示的批评,让人们在波德莱尔的诗歌发现想象与批判的智力,[1]

这种身后之大为人爱宠,这种精神的繁殖力,这种达到了最高点的光荣,应该不仅依系于他作为诗人的固有价值,而且还依系于一些例外的状况。这些例外状况之一,便是那和诗的效能结合在一起的批判的智力。波特莱尔从这罕有的结合中得到一个主要的发现。他是生来富于官感而明确的;他是富于敏感的,而这敏感的要求便导领他去作形式的最精妙的探讨;但是,如果他并没有由于心灵的好奇,无愧于在爱德加·坡(Edgar Poe)的作品中发现一个新的精神世界的机会,那么这些天赋无疑只会使他成为戈谛艾(Gautier)的一个敌手,或是巴拿斯派的一个高手艺术家而已。明锐的魔鬼,分析的精灵,论理与想象,神秘性与筹算的最新鲜最迷人的配合的发明者,深钻并利用艺术的一切方法的文学技师,他觉得这都在爱德加·坡身上显现出来,而使他惊异。这样许多的独特的见解和异常的预期都使他迷醉。他的才能因而变形了,他的定命因而灿然改变了。

……

在波特莱尔的最好的诗句中,有一种灵和肉的配合,一种庄严,热烈和苦味,永恒和亲切的混合,一种意志和和谐的极罕有的联结,这些都使得他的诗句和浪漫派的诗句判然有别,一如使它们和巴拿斯派的诗句判然有别一样。……

波特莱尔的诗的垂久和至今不衰的势力,是从他的音响之充实和奇特的清晰而来的。这个声音有时退居于辩才之下,正如那一个时代的诗人们所屡见不鲜的那样;但是它差不多永远保持着又开展着那使它与一切散文有别的,一种可佩的纯粹的旋律线条和一种完善地持续着的鸣响。(《瓦莱里全集》,诗歌卷 594-610页)

强大的浪漫主义和雨果的影响一直持续到瓦莱里的时代,瓦莱里夸大了波德莱尔反对浪漫主义的行为和爱伦坡的影响,人们(包括瓦莱里)注意到,波德莱尔出身于浪漫主义,甚至在趣味上也是浪漫主义的,而且明确感觉到并努力避免浪漫主义的缺点,瓦莱里因此积极肯定了雨果对波德莱尔的影响。20世纪,法国文学界的年轻一代崇拜波德莱尔的形而上学与无限广大的沉思、纯诗(反对散文化,反对说教,反对雄辩,新的古典主义的印象)的艺术、神秘和心理主义、超感官的意象。曾经的法院判词、帕尔纳斯派(如德·李尔)的指责、写实主义的责难,一切阴影都从波德莱尔的形象中消去了,许多年以后,波德莱尔成为一个最具有国外影响、最重要的法语诗人。

梁宗岱是最早向现代中国引入了瓦莱里的波德莱尔批评的诗人,在根本上转变了现代中国的波德莱尔接受方向,戴望舒、陈敬容的译诗明显加强了这一倾向,梁宗岱、戴望舒、陈敬容成功完成了对波德莱尔式的“颓废”和“恶”的过滤。戴望舒在《恶之花掇英·译后记》(1947.2.18)中写道:“瓦雷里的《波特莱尔的位置》一文,很能帮助我们去了解波特莱尔,所以也译出来放在这小书的卷首。”(施蛰存:154)

二、戴望舒对《恶之花》的选择

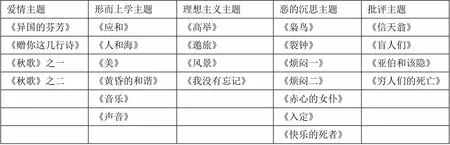

戴望舒翻译的波特莱尔《<恶之花>掇英》在现代中国的法国诗歌翻译中是极重要的事件。戴望舒翻译波德莱尔《恶之花》中的的24首诗,(因为《秋歌》包含2首诗,实际上是25首诗),表现了戴望舒打造的新的波德莱尔形象,即过滤“颓废”和“恶魔”的波德莱尔,因为戴望舒明确提出了怎样接受的问题。梁宗岱、戴望舒有意识地转变了早期在波德莱尔接受上的问题:将其视作精神病人或是心理不正常的恶魔诗人,这部分是受到日本医学界的影响,波德莱尔身上严重的颓废色彩被某些医学人士作为病例放大。以下为了论述得方便,我们把24首译诗分为五个主题类型,其中恶的沉思主题表现了波德莱尔式的“颓废”生命观念,[2]

表1 戴望舒译诗的五个主题类型

显然,戴望舒选择了波德莱尔7首爱情主题和理想主义的诗歌,为波德莱尔的新的接受提供了明朗而健康的形象,4首批评主题的诗歌进而再现了波德莱尔的左派倾向、对社会下层的同情和对资产者的厌恶,为另外7首温和的、恶的沉思主题的诗歌暗示了一个积极批评,而不是颓废的理解方向。也就是说,除开7首中性的形而上学主题的诗歌,波德莱尔是一个积极的社会/人生批评的诗人,所谓波德莱尔的颓废是一种误解。戴望舒采用的波德莱尔诗集是1933年Yves-Gérard Le Dantec注释的《恶之花》(Paris: Editions de Cluny),共325页,其底本是1868年版的《恶之花》: 《忧郁与理想》共计85首,选译16首;《巴黎的风景》共计18首,选译4首;《酒》共计5首,未选译;《恶之花》共计9首,未选译;《反抗》共计3首,选译1首;《死亡》共计6首,选译1首。1933年的版本还包括《〈恶之花〉补遗》(Le supplément aux fleurs du mal),共计16首,选译1首;《残余的诗篇》(Les épaves)共计9首,选译1首。值得注意的是,1866年出版的《残余的诗篇》收入23首诗。

戴望舒在《<恶之花>掇英》之“译后记”中写道:

对于我,翻译波特莱尔的意义有这两点:

第一,这是一种试验,来看看波特莱尔的质地和精巧纯粹的形式,在转变成中文的时候,可以保存到怎样的程度。第二点是系附的,那就是顺便让我国的读者们能够看到一点他们听说了长久而见到得很少的,这位特殊的近代诗人的作品。

……

波特莱尔在中国是闻名已久的,但是作品译成中文的却少得很。……诗译出的极少,可读的更不多。可以令人满意的有梁宗岱、卞之琳、沈宝基三位先生的翻译(最近陈敬容女士也致力于此),可是一共也不过十余首。(施蛰存:153-154)

在20世纪前40年,中国作家绝大多数学过至少一种以上的外语,有能力通过外语阅读外国文学,即使没有很多波德莱尔的诗歌翻译,这也没有成为障碍,阅读英译波德莱尔版本是普遍的事实。为了使波特莱尔的面目显示得更逼真一点,戴望舒费了极大的、也许是白费的苦心来翻译波德莱尔,尤其是对比已经发表的波德莱尔译诗。

梁宗岱5首译诗中的《祝福》、《露台》。卞之琳选取了《应和》、《人与海》、《音乐》、《异国的芳香》、《商籁sonnet d’autome》、《破钟》、《忧郁》、《瞎子》、《流浪的波希米人》、《入定》等10首诗,除开《流浪的波希米人》,其他9首诗被戴望舒重新选译。[3]李思纯用文言诗体翻译了波德莱尔的10首诗,[4]1925年戴望舒写作《读〈仙河集〉》,《裂钟》和《枭鸟》明显接受了李思纯译诗的影响。所谓沈宝基的波德莱尔译诗应该是一个有意的误记。此外,李金发翻译了波德莱尔的3首诗,其中《快乐的死者》被戴望舒重译。在戴望舒的《恶之花》翻译实践中,戴望舒有效地消解了波德莱尔的宗教色彩,客观上以中国古典诗词消解了拉丁文学和法国文学传统在波德莱尔诗歌中的再现,整个翻译诗歌的语言接近于戴望舒的抒情化的语言,于是波德莱尔被成功的转化为一个抒情性浓重的现代左派诗人形象。这种新的接受方式首先是戴望舒自身在理解上的巨大转向,因为在《我底记忆》中对波德莱尔的模仿性创作还表明,戴望舒一度轻微的接受了波德莱尔的颓废或者恶魔品质。

1946-47年中国对于波德莱尔的观点相对固定,显然,戴望舒为来自左翼或者共产主义运动阵营的批评作出了争辩:

“对于指斥波特莱尔的作品含有‘毒素’,以及忧虑他会给中国新诗以不良的影响等意见,文学史会给与更有根据的回答,而一种对于波特莱尔的更深更广的认识,也许会产生一种完全不同的见解。说他曾参加二月革命和编《公众幸福》这革命杂志,这样来替他辩解是不必要的,波特莱尔之存在,自有其时代和社会的理由在。至少,拿波特莱尔作为近代Classic读,或是用更时行的说法,把他作为文学遗产来接受,总可以允许了吧……至于影响呢,波特莱尔可能给予的是多方面的,要看我们怎样接受。”(施蛰存:153)

戴望舒的翻译在根本上是为了更深入地了解波德莱尔,“能够从深度上接受他的影响”,也就是说,戴望舒根本上不避讳接受外来的影响,“只要不是皮毛的模仿”。戴望舒,作为现代白话诗人,翻译波德莱尔的诗歌,特别关注了诗歌的形式和技巧。

三、戴望舒对《恶之花》的翻译

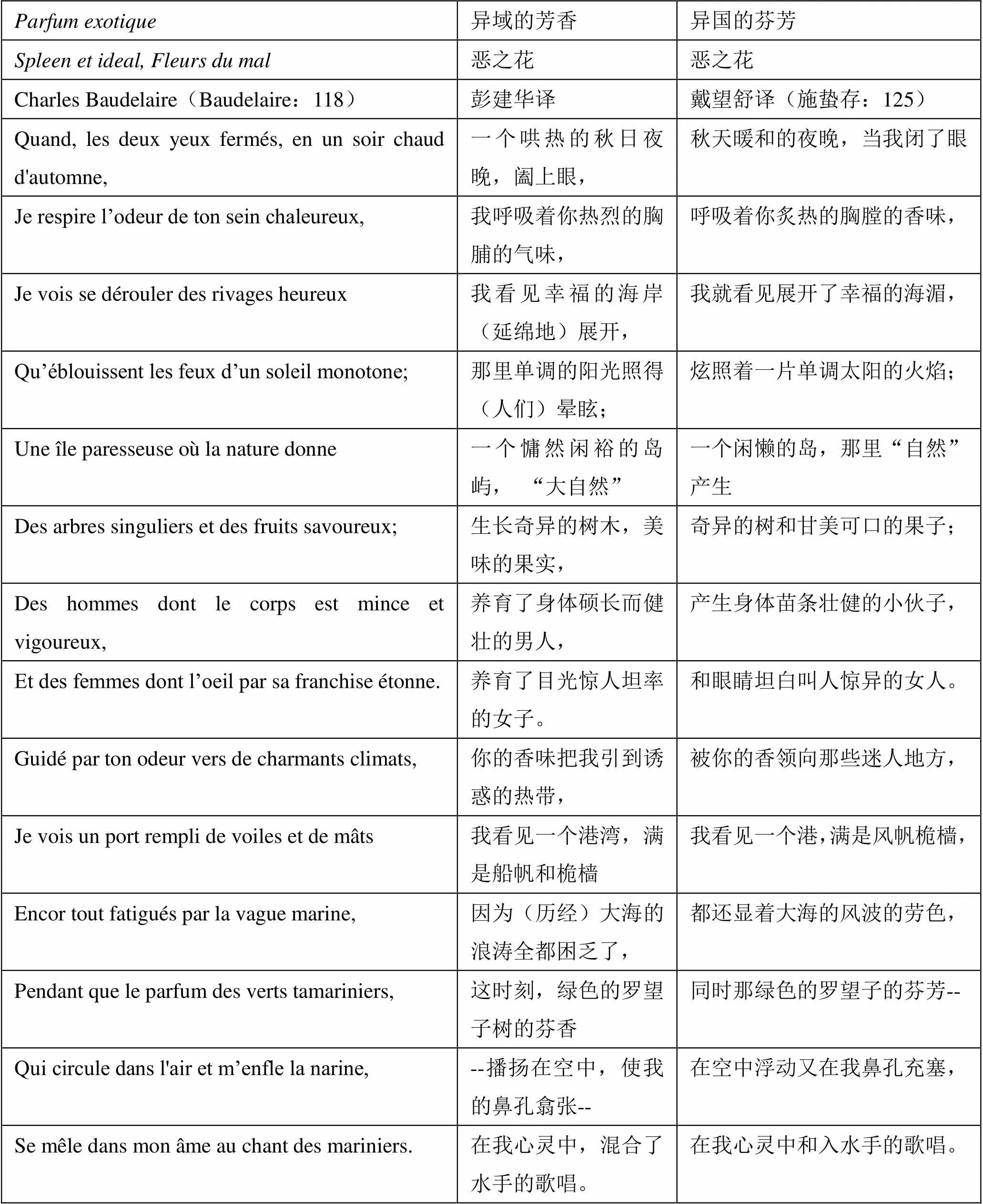

戴望舒选译波德莱尔《恶之花》中的的24首诗,强调了波德莱尔的理想主义,并在译诗中极严谨地传达了波德莱尔诗歌质地和形式上的多重优美。十四行诗《异域的芳香》是一首交织欲望和理想主义的爱情诗,全诗主要是亚历山大体诗行,韵式为abba, abba, ccd, ede,戴望舒的译诗主要是白话十二字诗行,韵式大致近似,融合了较多中国古典诗歌的意象,例如“芬芳在空中浮动”。[5]

表2 戴望舒、彭建华译波德莱尔的诗《异域的芳香》

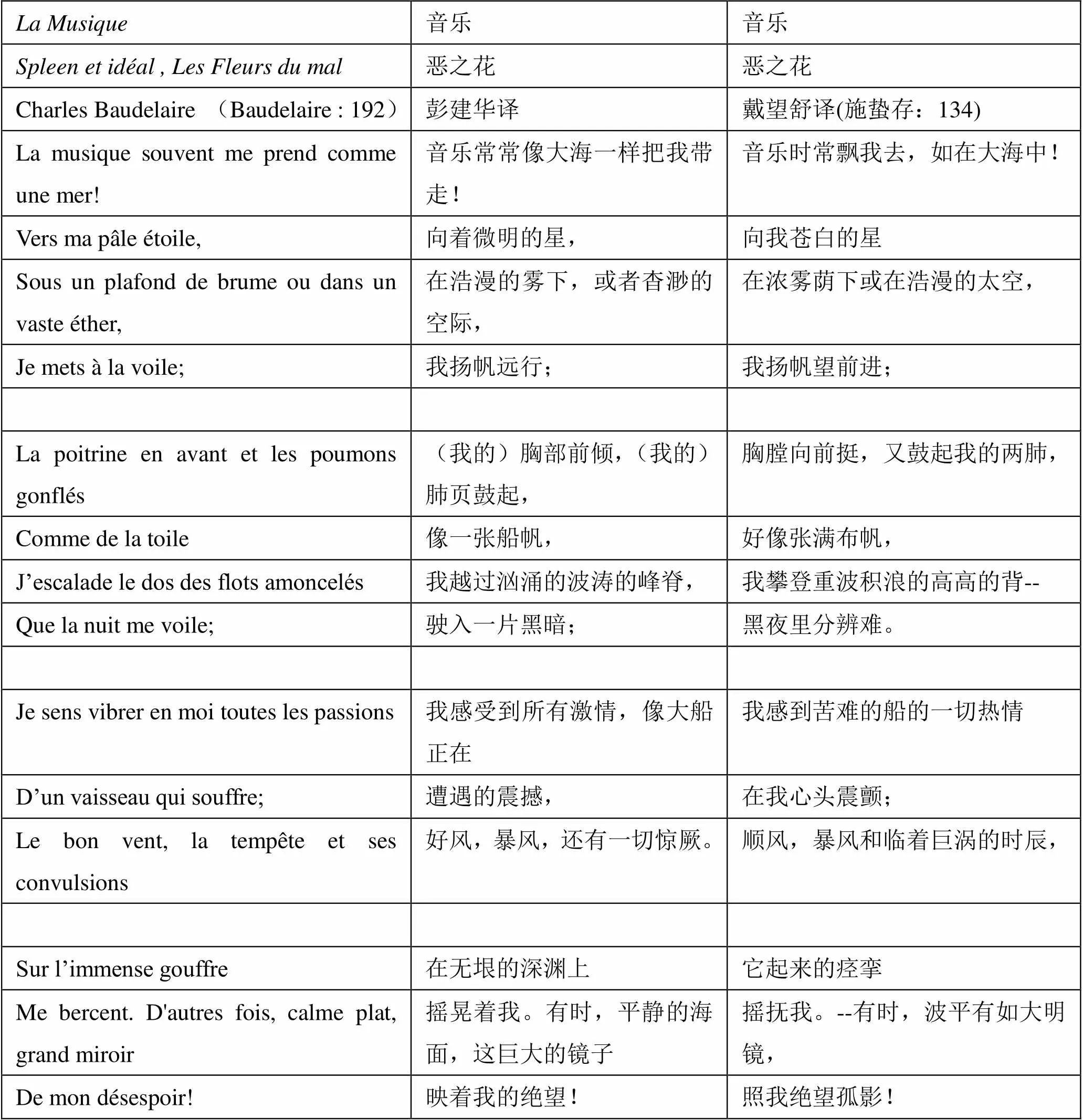

波德莱尔的《音乐》是法语十四行诗的一种变体,主要是十音节和五音节诗行交错,韵式为abab, cdcd, efe, fgg, 此诗微妙的描述了音乐的感受体验。戴望舒的翻译是基于卞之琳译诗《音乐》的重译,更为重要的是,戴望舒严格地复制韵律和音数的努力,译诗为白话十二、六字诗行交错,韵式大致近似。

表3 戴望舒、彭建华译波德莱尔的诗《音乐》

十四行诗《破裂的钟》主要是亚历山大体诗行,韵式为abab, cdcd, eef, eef,戴望舒的译诗主要是白话十二字诗行,韵式大致近似,较多接受了李思纯的五言诗体译诗《破钟》的影响,尤其是意象的移用。“在大努力中垂毙”确乎有刻意追求译诗诗行整一的痕迹。

表4 戴望舒、彭建华译波德莱尔的诗《裂钟》

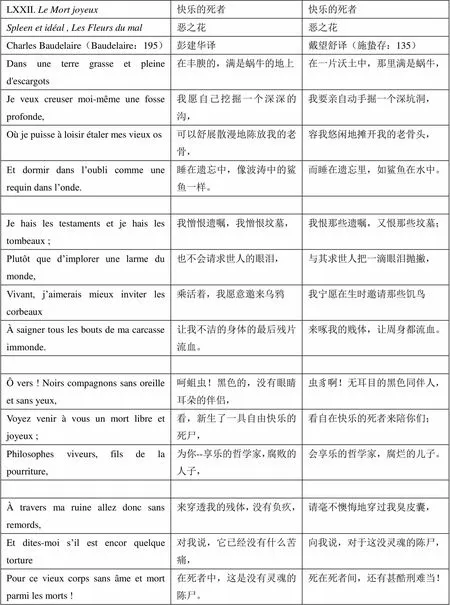

十四行诗《快乐的死者》主要是亚历山大诗行,韵式为abab, cdcd, eef, gfg, 这首诗表现了夸张的死亡主题,染上了鲜明的波特莱尔式的颓废。戴望舒的译诗是白话十二字诗行,韵式随意,而且与李金发的同诗的翻译差异较大。

表5 戴望舒、彭建华译波德莱尔的诗《快乐的死者》

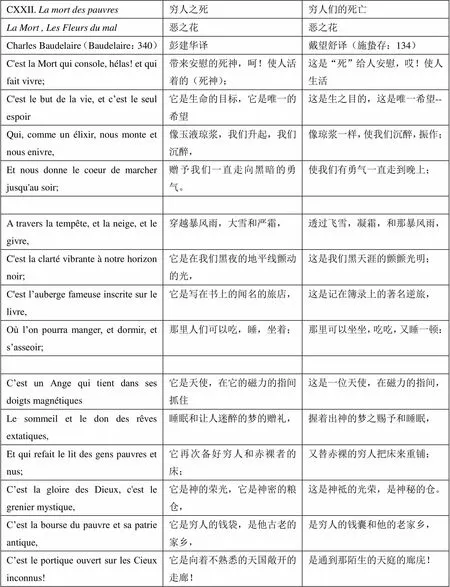

波德莱尔的十四行诗《穷人之死》,是一首融合了现实主义的怜悯情感和理想主义的现代宗教诗,被现代中国普遍的误解。《穷人之死》主要是亚历山大诗行,韵式为abab, cdcd, eef, eef。戴望舒的译诗为十二字诗行,韵式近似,表现出刻意的痕迹。

表6 戴望舒、彭建华译波德莱尔的诗《穷人之死》

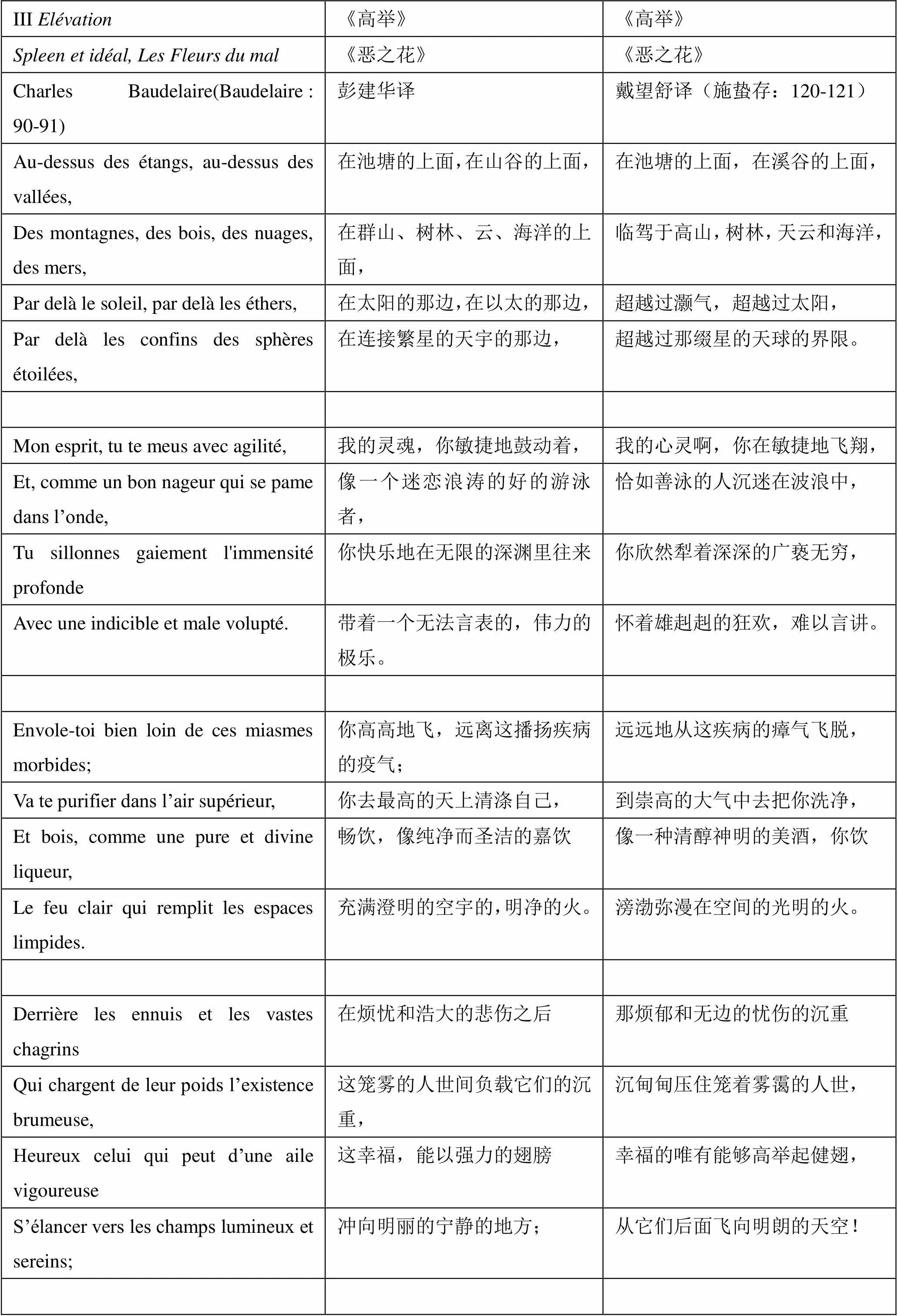

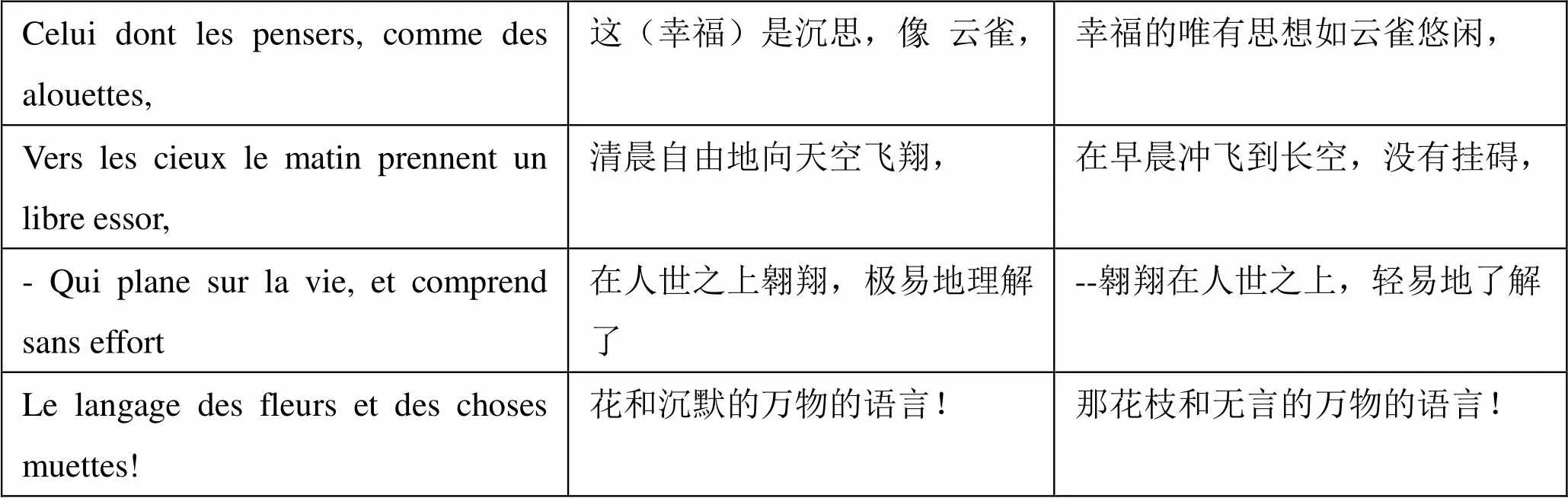

波德莱尔的《高举》有云雀意象,“幸福的唯有思想如云雀悠闲”,有笛卡尔式的哲学印记,由5个四行诗节组成,环抱韵式,主要是亚历山大体诗行。戴望舒的译诗主要是白话12字诗行,韵式大致近似,“你欣然犁着深深的广亵无穷”,“滂渤弥漫在空间的光明的火”都是刻意的欧化语句,其中不乏汉语文言的成分。

表7 戴望舒、彭建华译波德莱尔的诗《高举》

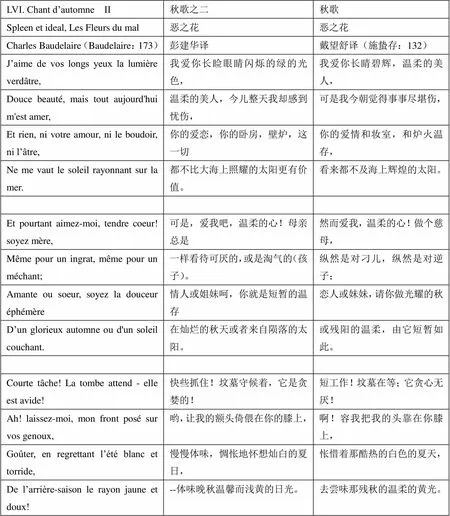

《秋歌》之二由3个四行诗节组成,交叉韵式,一般是12音诗行,戴望舒的白话译诗在韵律上显然自由得多,每个诗行12字,融入了一些文言诗歌的成分,例如“事事尽堪伤”。

表8 戴望舒、彭建华译波德莱尔的诗《秋歌》

李思纯、梁宗岱、卞之琳的波德莱尔译诗较大地启发了戴望舒,总体上看,戴望舒的白话译诗并不拒绝容纳中国古典诗歌的成分,这在早期的波德莱尔的白话译诗中是比较成功的,尤其是词语的丰富而优雅的风格、诗歌情绪和意象的精确传达上,更切近汉语诗歌的传统规范与现代期待。戴望舒的波德莱尔译诗包含了11首十四行诗,有利于促动白话新诗的形式(如十四行诗)建设。

戴望舒对波德莱尔的批评和翻译,是白话新诗建设中的一个重要现象,戴望舒体现出相当成熟的接受能力,提供了一个新的接受方向,他保持了古典中国的一贯性,或者说,戴望舒对古典中国文学进行了有意义的现代阐释。他所开创的中国对于波德莱尔的新解读和新接受是基于象征主义的普遍观点,象征主义把波德莱尔作为精神的先驱。需要指出的是,戴望舒的左派立场自然热爱波德莱尔批判的智力、爱情与理想主义。

[1]施蛰存编:《戴望舒译诗集》。长沙:湖南人民出版社,1983,105-118页。后文凡出自《戴望舒译诗集》的引文,将随文标明出处页码,不再另行作注。

[2]彭建华:《现代中国的法国文学接受》。北京:中国书籍出版社,2008,210-238页。

[3]波德莱尔:《恶之华零拾》,卞之琳译。载《新月》第四卷第6号,1933年5月。

[4]《仙河集》,李思纯译。载《学衡》第47期,1925年11月,48页。

[5] Charles Baudelaire. Complément aux « Fleurs du mal » de Charles Baudelaire. Bruxelles: Édition Michel Lévy, 1869. 后文凡出自« Fleurs du mal » 的引文,将随文标明出处页码,不再另行作注。

(责任编辑:许珂)