浅析汉画像胡汉战争图的艺术特征

张野

摘要:胡汉战争图是汉画像艺术中常见的题材,本文试从“画外空间的延展性”“画像寓意的丰富性”“画面构图的对称性”三个角度,对山东苍山出土的胡汉交战画像进行个案分析,并试图总结出汉画像胡汉战争图的一些基本的艺术特征。

关键词:汉画像 胡汉战争图 艺术特征

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2019)07-0028-02

汉代画像石和汉画像砖,作为汉代艺术的独特表现方式,在内容的表现上丰富多样,在题材表现上也较为广泛。从类型上进行梳理,在汉画像的图像世界中,既有取材现实的生活图景,又有流传千古的民间传说;既有奇特梦幻的神话故事,又有说教规劝的历史典故;既有生动形象的人间百态,又有虚构玄幻的仙界境况;既有驱邪祈福的祥瑞图像,又有日月同辉的天文图像;既有欢畅享乐的乐舞百戏,又有战战兢兢的狩猎杀敌;既有歌功颂德的此岸留念,又有羽化成仙的彼岸期待;既有民族伟业的歌颂弘扬,又有异域世界的独特风韵等。

同时,依据近些年的重新挖掘和诸多汉画像石博物馆展览的汉画像石来看,汉代画像艺术的内容表现也是十足丰富。丰富多样的题材表现,是中华大地上,在古时物产丰饶,民富力强,社会发展的一个缩影,因为没有强有力的保障,没有稳定的生活环境,就不会有生者会愿意付出足够多的财力、物力、精力、体力去为死者建构一个虚幻的世界。

另外,从历史研究、社会研究、经济研究、艺术研究的角度来看,汉画像石丰富的题材表现为进一步考据汉朝历史文化、民俗风情、社会发展都有参考和借鉴意义。

汉画像艺术所反映的内容犹如一幅历史长卷,展现了汉代的意识形态、社会生活、日常习俗,不仅为研究汉代社会的各方面专家学者提供了有用的素材,也让今人了解古人的生活环境、社会发展提供了一个路径。

在汉画像的诸多表现题材中,“胡汉战争图像”是汉画中一种常见的表现题材,本文试从选取一例图片,仅对该例汉画像胡汉战争图像所呈现出的艺术特征进行简要分析。

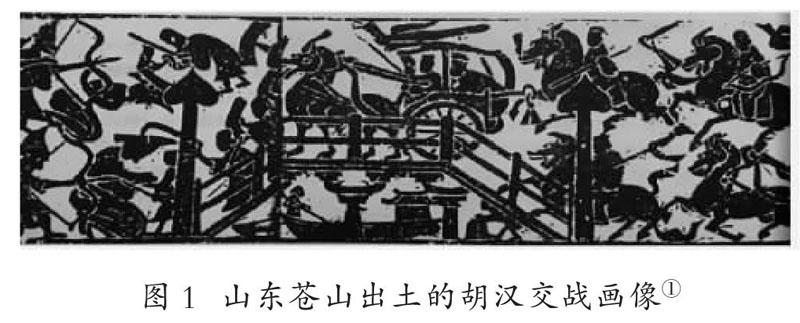

在汉族人的印记中,通常对异域的外族人称之为“胡人”。在上图中,头戴尖帽的胡人可以算作是区别于汉人的明显标志。画面的中央是一座桥梁,桥梁上有一马车,车上坐着两人,桥梁下有一小船,桥的两侧分别是正在对攻的胡汉双方,在画面的左侧,头戴尖帽的胡人手里正拿着弓和矛在与汉兵搏斗,桥左侧的画面激战正酣,显然胡人已是处于劣势。在桥右侧骑在马上的汉人手持长矛,看阵势似乎已然要获胜。

这幅图像通过桥左、桥中、桥右的空间布置,似乎是沿着“前方杀敌、中间推进、后方防守”的战略步骤进行的图画表现,图像绘制者的意图显然是要表达汉军勇猛善战,所向披靡的宏大气魄,借以来表现战争胜利所带来的喜悦。

现仅以此图为例,对汉画像胡汉战争图的一般个性特征进行分析。

其一,画外空间的延展性。中国传统美学追求留白,追求艺术表达的含蓄性,直接吐露出作者的心声、画者的心意、歌者的心境,似乎不是中国艺术所追求的境界。讲究“体悟”,讲究“联想”,让观者体味画作之外所表达的艺术世界,从而实现观者与画者的“心意相通”,引发观者、画者的共鸣才是艺术作品由单纯的作品上升为艺术品的有效路径,否则的话,那些不能引发欣赏者情感共鸣的作品就称不上是艺术作品,更称不上是艺术佳品。

在图1中,画内空间呈现出纵向的展现方式,画内空间以桥梁两侧划分为三块,三块空间由左至右,渐次排开,宛若在电影大银幕中展现的千军万马在沙场大战的画面,只不过图像中所呈现的仅仅是这场胡汉军队大战中的一个片段,而图像之外还有更多的精彩搏斗与激烈对攻。

其二,画像寓意的丰富性。对胡汉战争图寓意的研究,学术界历来观点不一。但刑义田教授的总结较为细致:“其一,‘胡虏殄灭天下息愿望的投射;其二,泰山或昆仑之旅:寓意的挪用;其三,允文允武——对死者的格套化的歌颂。”[1]对和平生活的向往,对战争杀戮的厌倦是每个时代人民都有的共识。汉画像艺术作为一种丧葬艺术,让死者深埋地下的同时,能够让图像相伴,可以窥见这种行为是多么的具有艺术性。同时对待艺术作品的解读,在不同的时代,不同的人,不同的审美观念下,可以有不同的理解。笔者认为,除了前辈学人总结的观点外,胡汉战争图像应当还有一种纪念性的意义所在,遥想千年之前没有照相机的记录,那么当时社会的鲜活图景应当如何记录呢?

笔者认为,胡汉战争图像应该带有一定的战争盛况的记录性表达,应当具有一种纪念性。因为对汉画像的象征寓意的理解应当是多维的。何况在古时,作为丧葬艺术的汉画像艺术不正是为逝者服务的吗?按照当时的语境去理解,以人物为考量对象,以汉画像石、汉画像砖为艺术表现媒介,从个体的人的出发来看,人是皇权统治下的人,人是家族庇护下的人,人是生命飞逝下的人,人是仕途攀升下的人,人是祈盼安魂的人等。人活在世上都要扮演不同的角色,经历不同的境遇,经受不同困难的考验,现实生活中活着的人尚且如此经受考验,他们死后的世界又岂会波澜不惊?那一幅幅画卷,不正是他们生命的投射吗?那一幕幕战争图像的场面,不正是他们生前经历的生动记录吗?

其三,画面构图的对称性。图1中画面以桥梁为中心,两侧呈现对称的构图方式。对称均衡的构图方式,是中国绘画的常见构图方式,在石刻画像的汉画像艺术中也是常见。这种构图的对称性,可以展示圖像的均衡之美,可以表达作者镌刻作画所要阐发的整体意识。这种构图刻画的方式表现达到了整齐划一,节奏有序的呈现方式,可以让观者能够体悟到一种节奏感和韵律感。

信立祥说:“作为一种丧葬艺术,它表现的是生者祭祀、悼念死者的永恒悲剧题材。”[2]不仅仅是如此,汉代画像艺术更有其他的多重意味值得世人去体验感悟。

作为一种雕刻艺术,它表现的是气势雄浑、豪迈粗犷的精湛技艺;作为一部石头史书,它表现的是两汉雄风、英雄气概的时代精神;作为一种工艺美术,它表现的是匠人技师、石刻艺人的驰骋想象;作为一种凝固艺术,它表现的是生者怀念,驻足回忆的亲情符号;作为一种神秘艺术,它表现的是天地人神、妖魔鬼怪的多维空间。

作为一部镌刻在石头上的史诗,汉画像艺术以小观大,可以看作是汉朝社会图景的基本概览;以图见美,可以看作是汉朝审美风尚的文化印记;以石作画,可以看作是匠人技艺的石刻画卷;以礼俗成,可以看作是祭祀规制的不湮尺牍。汉画像艺术通过丰富奇特的想象、图文并茂的形式、阴阳并行的技法、文化文明的记录,为今人展示了千年之前的大汉王朝的雄浑气魄。

2018年中国汉画学会联合全国几十家博物馆、汉画像石艺术馆、汉画像研究机构举办的“中国汉画大展”在北京开幕。此次汉画像展览以北京为起点,然后进行全国巡回展览,展品由各地精选的汉画像拓片构成。其中展览的图像也有胡汉战争图像,古时战役的实况图景我们已经无从可考,但从这些石刻画像中我们却能回顾古时的战争盛况的精彩瞬间,汉画像中所留存的胡汉战争图像通过“石刻画像”这样的留存的方式为今人回味过往的沙场盛况留下了印记,也给祈求和平、向往安定美好生活的中国人民留下了史诗画卷。

“让文物活起来”是当下中央电视台最火的文化类电视节目《国家宝藏》的宣传语,随着“中国汉画大展”巡回展出,随着一批批汉画像研究者的不懈努力,随着全国越来越多的博物馆开设汉画像展厅,随着更多的年轻人去关注汉画,了解汉画,研究汉画,汉画像艺术也越来越走进人们的生活了。汉画像艺术之美,也在欣赏者驻足留念之时留在了他们的心间。这一幅幅刻在石头上的国家宝藏,这一张张绣在石上的社会图景,也将焕发出更多的青春活力!因为“汉画像之美,我们民族一个久远的梦!”[3]

注釋:

①图片选自顾颖:《汉画像艺术概论》,北京:文化艺术出版社,2017年版,第228页。

参考文献:

[1]邢义田.画为心声——画像石、画像砖与壁画[M].北京:中华书局,2011.

[2]信立祥.汉代画像石综合研究[M].北京:文物出版社,2000.

[3]朱存明.汉画像之美:汉画像与中国传统审美观念研究[M].北京:商务印书馆,2017.