还原糖的鉴定实验一定需要水浴加热吗*

舒端阳 刘海涛

(1 广东省梅州市丰顺中学 广东梅州 514300 2 淮南师范学院生物工程学院 安徽淮南 232038)

1 实验背景

2名学生在做化学实验银镜反应时,将葡萄糖加到银氨溶液后没有水浴加热, 竟然在试管壁上也有一层银析出。

此案例引起笔者的思考, 通过仔细翻阅学生的化学教材后, 笔者发现对于银镜反应教材是这样描述的[1]:银氨溶液中的在洁净的试管里加入1 mL 2%的AgNO3溶液,然后摇动试管,同时逐滴滴入2%的稀氨水, 直至最初产生的沉淀恰好溶解为止(此时的溶液叫做银氨溶液)。 再滴入3 滴乙醛(或还原糖),振荡后将试管放在热水中温热。观察是否有光亮而均匀的银镜产生, 进而判断乙醛(或还原糖)能否将银氨溶液中的银离子还原为银单质。

作为一名生物学教师,笔者想到生物学教材中也有还原糖的鉴定实验, 不过不是与银氨溶液,而是与斐林试剂发生作用生成砖红色沉淀。一处是在必修1 中关于还原糖的鉴定[2],一处是在必修3“探究土壤微生物对淀粉的分解作用”[3]。 对于还原糖与斐林试剂的反应,必修1 指出应采取50~65℃水浴加热, 而必修3 没有提及水浴加热和温度的控制,只是给出一幅彩图——将盛有反应物的试管直接放在酒精灯的外焰处加热,结果出现砖红色。

生物学教材必修1 和必修3 中的温度设置是不一样的,如果必修3 直接将反应物放在酒精灯外焰上加热, 温度很容易超过65℃。 笔者思考,因为这2 个反应的本质都是还原糖中游离的醛基被氧化,可为什么在不同的温度下都可以进行? 有何规律? 带着以上疑问,笔者设计了相关实验进行探究。

2 实验仪器与材料

烧杯、试管、水浴锅、试管架、温度计、标签纸、计时器、0.2 g/mL 的葡萄糖溶液、斐林试剂(现配现用,A 液为0.1 g/mL 的NaOH,B 液为0.05 g/mL的CuSO4)、2%的AgNO3溶液、2%的氨水。

3 实验步骤

1)选取6 支清洁的试管分别编号1~6,每管加入2%的AgNO3溶液直至1 mL, 随后用胶头滴管加入2%的氨水,边滴边振荡,直至试管中最初出现白色絮状沉淀刚好溶解时为止, 此时得到的溶液为银氨溶液,主要成分为氢氧化二氨合银。

2)沿试管壁逐滴加入4、5 滴葡萄糖溶液,轻轻摇匀,分别放入常温和30℃、40℃、50℃、60℃、70℃的水浴锅中,观察并记录试管壁析出银的时间。

3)另取8 支清洁的试管,编号1~8,每支试管加入葡萄糖溶液1 mL,在向各试管中同时加入斐林试剂的A 液和B 液0.5 mL,摇匀后分别放入常温和30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃的水浴锅中, 观察试管中的颜色变化并记录出现砖红色沉淀的时间。

4)以上各组实验重复3 次,统计每次反应时间求平均值。

4 实验结果

1)银镜反应中各试管析出银的时间。

表1 银镜反应中各试管析出银的时间

2)斐林试剂与葡萄糖的反应。

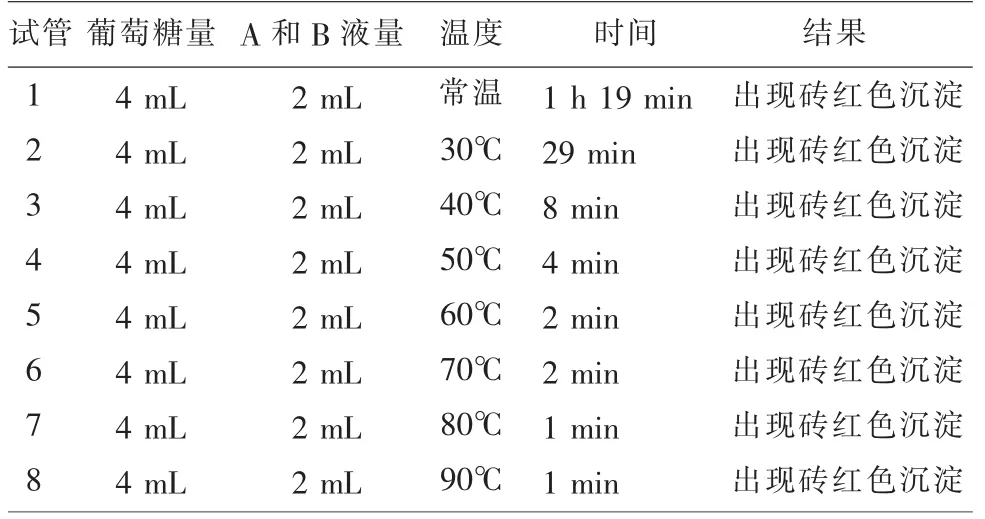

实验过程中颜色变化: 试管中的溶液由蓝变绿,再变成红棕色,最后生成砖红色沉淀物。 实验中各试管出现砖红色沉淀的时间如表2。

表2 实验中各试管出现砖红色沉淀的时间

5 分析与讨论

1)本实验分2 个部分,分别是葡萄糖与银氨溶液、斐林试剂进行反应。与斐林试剂的反应设置了常温、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃共8 个梯度,结果表明温度越高反应越快;而银镜反应时没有设置80℃、90℃实验组,这是由于考虑到银氨溶液在高温下可能会生产易爆的叠氮化银,但通过实验结果的分析可以推断在更高的温度下,银镜反应的速度也会加快。

2)葡萄糖与银氨溶液、斐林试剂的反应本质是一样的, 都是葡萄糖中游离的醛基被氧化成羧酸化合物,同时银氨溶液中的Ag+被还原成单质银吸附在试管壁,而斐林试剂中的Cu2+被还原成Cu2O(砖红色的沉淀物), 说明化学和生物学在学科间有密切的联系, 化学或生物学教师在课堂中如果能将这2 个实验相串联, 可以起到知识的融会贯通,加深学生对知识的理解和记忆。

3)实验发现葡萄糖与银氨溶液、斐林试剂的反应都可以在常温下进行, 但随着水浴温度的不断升高,出现反应结果的时间不断缩短,且温度越高反应速率越快。分析原因,可能是较高的温度使反应物分子获得较高的自由能,运动速度较快,加速了分子之间碰撞的概率,反应速率也加快;而在常温下,物质碰撞的概率较低,因此反应所需的时间较长, 银镜反应在常温下需要18 min, 而与斐林试剂甚至1 h 才会出现砖红色沉淀。

4)通过实验发现葡萄糖与斐林试剂在反应过程,试管先由蓝绿色变为红棕色,再生成砖红色沉淀,这与教材的描述相符。但不同温度下颜色变化的进程有明显差异,90℃下颜色变化很快,几乎观察不到红棕色出现,而常温下约40 min 后才能观察到蓝绿色渐变为红棕色,只有在50~60℃的实验组颜色变化才比较适中, 即试管中溶液在1.5 min后逐渐生成红褐色, 而后的1~2 min 又逐步产生砖红色沉淀,现象非常明显。 因此笔者认为,人教版高中生物学教材的必修1 和必修3 中针对斐林试剂鉴定还原糖的实验采用2 种不同的温度并非前后矛盾。教材必修1 第18 页是对还原糖、脂肪、蛋白质与淀粉4 类有机物的鉴定, 考虑到很多学校会开设这一部分的实验课, 而实验课往往只有45 min,因此如果水浴加热的温度过低,还原糖的反应时间过长,无法在1 节课内完成,若温度过高则反应又过快,无法有效观察到颜色渐变的过程,对于刚刚进入高中的学生无法使其产生较强的感性认识, 而选择50~65℃进行操作既能满足课堂时间的要求, 也能有效地对实验现象进行观察和记录。必修3 第103 页“探究土壤微生物对淀粉的分解作用”是建立在必修1 实验的基础上,利用斐林试剂只要检验砖红色沉淀并且现象越明显,就能说明微生物对淀粉的分解越彻底, 并不需要观察到颜色渐变的过程, 因此采用酒精灯外焰直接加热可以很快鉴定出结果。