安徽芜湖三山战国楚冥币、砝码的发现与研究

(安徽繁昌县文物局)

三山位于长江中下游南岸,北至芜湖市区20 公里,西至繁昌县城15 公里,原属繁昌县三山镇,2004 年行政区划调整设立芜湖市三山区。2001 年1 月,繁昌县文物管理所在对三山镇西南2 公里卫岗奶牛场施工现场巡查时,发现两座古墓葬,棺椁已腐烂。两座相邻古墓葬编号为M1、M2。其中,M1 出土有陶器鼎、钫、豆、盒、琉璃玉璧各1 件;蟠螭纹铜镜半块;郢爰冥币4 块;铜制砝码8 件,疑似石质砝码1 件;铅板冥币4 块。M2 出土有部分陶器及蟠螭纹铜镜半块。两座墓葬蟠螭纹铜镜进行拼合,竟为一件完整铜镜,两座墓葬应为夫妻墓葬。三山奶牛场M1、M2 出土陶器为典型楚器风格,M1 同时出土郢爰冥币、铜砝码及铅板冥币,在楚墓考古发掘材料中较为少见。

图一

图二

一 郢爰陶版冥币

郢爰冥币仿郢爰实币而作,灰陶质,均为不规则正方形,平面内凹,弧边四角形,边角皆上翘,似龟背甲形,正面印记均为阳文篆体文字,背面皆光素。1 号郢爰冥币长60、宽60、厚5mm,重31.3g,正面有16 个印记。其中完整方形印记9 个,处于中心位置,靠近左侧边缘和下部边缘有7 个半枚印记排列(图一);2 号郢爰冥币长60、宽54、厚7mm,重40.2g,正面有19 个印记。其中,完整印记位9个,其它因制作不规整,均为半枚印记(图二);3 号郢爰冥币长65、宽6、厚5mm,重43.4g。正面有17 个印记。此件制作较为规整,正面16 个印记完整,左下角为半枚印记(图三);4 号郢爰冥币长54、宽49、厚4mm,重23,3g,正面有16 个印记。其中居中排列9 个印记,边缘均为半枚印记(图四)。

图三

图四

郢爰陶版冥币是模仿郢爰实币进入墓葬成为陪葬品的,建国以来分别在安徽、湖南、江苏、上海等地出土,其中又以安徽省居多。吴兴汉先生撰写的《楚国爰金冥币研究》一文中,对爰金冥币与实币的质地、形制及印戳等方面,楚人不以实币陪葬问题,冥币与实币演变发展关系等进行了研究和探讨[1]。目前考古发现,陶版郢爰冥币有正面印有“郢爰”或无字两种。三山奶牛场1 号墓出土的4 块郢爰冥币正面均为阳文篆体字样,笔画均不相同,1 号陶版郢爰文字不清,难以辨认。2 号、3 号陶版郢爰文字似为“爯”字。4 号陶版文字似为“弋”字。“爯”字在郢爰实币中有“郢爯”实币戳印[2],所以模仿在情理之中。“弋”字在历来出土材料中所未见,芜湖自古有关“弋”字地名的地方很多,如青弋江、青弋水、弋矶山、弋江镇等。“弋”是否与地名有关,需要进一步研究。

三山出土陶版郢爰与安徽长丰县杨公十号楚墓[3]、上海嘉定县外港楚墓出土的陶版冥币相似[4],与寿县等地出土的龟板形郢爰实币一般长59-83、宽46-97、厚3-6mm 也相似。其正面分别为16、19、17、16 个印记,与郢爰实币11、15、、16、17、18、19、20、21、22、46、60 等11 种印记数量也是接近的,从规格形制以及印记数量均可以说明郢爰冥币是仿照郢爰实币而制作,是作为墓葬陪葬的特殊货币形态。

三山郢爰陶版冥币在安徽长江南岸尚属首次发现,之前郢爰实币时有出土。早在《宋书·符瑞志》中繁昌就有发现郢爰实币记载:东晋“永和元年三月,庐江太守路永上言,于舂[春]谷城北,见岸边有紫赤光,取得金状如印,遣主薄李迈表送”。春谷城位于三山上游10 公里处。在上世纪70 年代,一位农民在位于三山与横山交界处长江岸边做农活时发现埋藏的郢爰金币窖藏,八块切割后的郢爰实币放在一陶罐内,被农民卖到市人民银行,后由市人民银行转交给芜湖市文物管理委员会办公室收藏,八块郢爰实币总重138.545g,现珍藏于芜湖市博物馆。

图五

二 铅板冥币

M1 出土铅块亦为弧形板块形状,残破,灰褐色,表面部分残留有黑色涂层。分别为残长77×50mm,重34.1g;55×42mm,重22.8g;45×20mm,重7.2g;25×20mm,重3.5g。根据形状应为一整块破裂成四块,总重量为67.6g,正面和背面均为素面(图五)。

根据对铅板剖面观察,发现有一面规整,是浇注后形成的自然面,将四块拼接属于弧形块状物,结合考古发现材料,初步判断应为楚国铅板冥币。有关楚国相关铅板钱币材料发现较少,最早记载的是上世纪30 年代出版的《金文分域编》(卷三)。称之为“寿春铅瓦”,出土于寿县朱家集。“寿春”铅板冥币有三件存世。几件实物共同特点是:形状均为方形,四角略圆,戳印排列均不整齐(有九印,有十印);戳印文字相同。刘和惠先生经过考证,认为是后世伪造[5]。1933 年,寿县朱家集李三孤堆楚王墓被盗出土的文物中,有60 枚无字鎏金铜板冥币,现收藏于安徽省博物馆,其形状为上下两端均向内凹成弧状,一面光素,一面凿有九个方格,平均每枚重246.66g,认为接近楚币一斤的重量,当系随葬的冥币[6]。1951 年长沙五里牌406 号出土两块铅皮陶芯冥币,呈长方形,平板无文字无刻纹[7]。三山出土铅板破碎后只有67.6g,其形制与铅板冥币、铜板冥币相似,也应是作为冥币形态进行陪葬的。

三 砝码

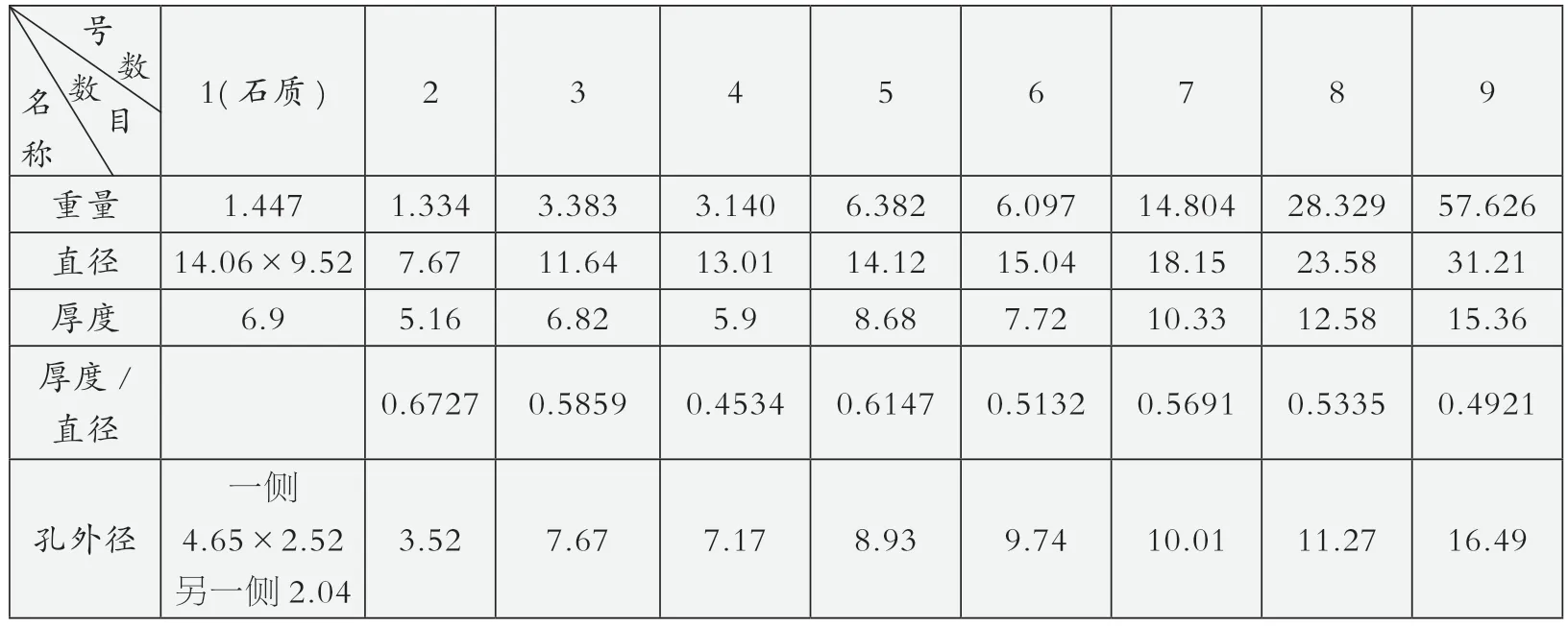

砝码大小依次为:1 号砝码为灰石质,呈不规则椭圆形,中间有对穿孔;2-9 号砝码为铜质,呈圆环形,中间有对穿孔,详情见表一。

表一 三山出土砝码数据统计 单位:重量g,直径厚度mm

砝码是春秋战国时期楚国人用来称量黄金的等臂天平的重要组成部分,目的是根据货物价值的多少,支付等值的黄金等货币。砝码一般是用青铜制成,呈圆环形状。天平与砝码组成的称量工具,几乎大多在楚墓中发现。如湖南长沙、常德、衡阳等地发掘的二千多座楚墓中,出土了大量的天平和砝码[8];湖北江陵纪南城东南部的余家湾古井中出土过铜砝码[9];江陵雨台山秦家嘴出土砝码及竹制天平衡杆[10];江苏江宁发现的六件铜质砝码[11];安徽寿县朱家集楚王墓中出土过天平秤盘四件[12];安徽合肥建华窑厂出土铜砝码与天平秤盘五件[13];安徽六安县东古城遗址发现铜砝码两件;安徽凤台县发现铜砝码范一件[14];安徽巢湖发现的楚国砝码[15];长沙出土“均益”砝码为一套10 枚等[16]。

三山奶牛场1 号楚墓出土八件铜质砝码,同时还有一件石质穿孔疑似砝码一块出土,因其重量与2 号铜质砝码相近,与八件砝码合为九件,故将其编为1 号砝码与铜质砝码列入一起讨论。

有关用石料制作砝码的先例是公元前3000 年——公元前1700 年的古印度,古代印度人就用浅燧石、硬黑石、石灰石等不易磨损的石料制作砝码,形状有立方体、圆锥体、桶状和圆柱状[17]。三山出土砝码与古印度砝码相差千年,没有证据证明两者之间存在关联,但说明石料是可以用来制作砝码的。三山石质砝码的出现,从目前考古材料来看是个类,可能与战国晚期政局不稳、经济动荡有关,在楚制铜质砝码缺失时,使用同等重量的石质材料替换铜质材料完全是有可能的。

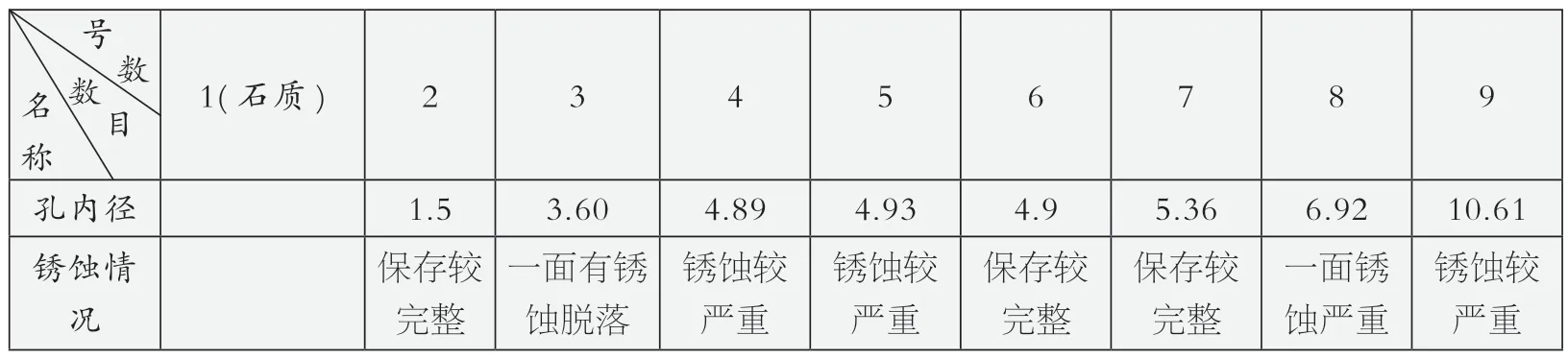

观察三山8 件铜质砝码色泽,其颜色存在较大差异。铜质材料埋入地下因氧化反应会出现不同程度的锈蚀,相同的埋葬环境一般不会出现较大的变化,但八件铜质砝码色泽却出现较大的反差,应该是不同地点铸造成分不同而导致的结果。就其重量而言,1 号石质砝码与2 号铜质砝码重量相近,3 号、4 号重量相近,4 号、5 号重量相近,不是完整的一套,应该是多套砝码使用后组合到一起的。通过与长沙左家公山及安徽、江苏等地出土的砝码进行比较,三山出土砝码与左家公山2 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号砝码对应,除了2 号砝码比左家公山重0.134g 外,其余砝码均比左家公山轻0.13-3.18g。与其他地点出土的砝码进行比较,安徽巢湖出土的砝码重量较为接近,除6 号砝码比巢湖砝码重0.8g 外,5 号、7 号、8 号砝码比巢湖砝码轻0.72、1.01、1.38、1.68g(表2),扣除锈蚀的原因,更多应该是时代和地域产生的差异。

图六

表2 八组成套砝码的重量、直径统计表 单位:重量g,直径mm

根据1945 年湖南长沙近郊出土的“均益”铜砝码,总计重498.89g,第十枚重251.3g,为楚制一斤,前九枚合重247.59g,也接近一斤重量[18]。湖南长沙左家公山15 号墓出土了九枚砝码[19],重250.05g,相当于一斤。左家公山砝码重量大体以倍数递增,分别为一铢、二铢、三铢、六铢、十二铢、一两、二两、四两、半斤,以半斤权推算,一斤合250g[20]。三山出土砝码略小,严格意义上达不到楚国衡制标准,但在重量上还是接近楚国衡制的,应分别为二铢、六铢、十二铢、一两、二两、四两,砝码重量的减轻,可能反映了战国晚期,楚国政治动荡,经济衰微的状况。

四 结论

三山1 号墓一次出土4 块陶版郢爰冥币,除寿县楚王墓葬外,是数量最多的一次,加上同墓出土的砝码和铅质冥币,足以说明墓葬主人为战国晚期楚国贵族的身份和地位,至少是属于县一级行政或重要军事据点的主官。此外,墓葬的发现,为横山楚蚁鼻钱范出土提供了重要信息,墓葬地点距横山蚁鼻钱范出土地点仅4 公里,两者之间或应存在一定关联。横山蚁鼻钱范出土地点附近有西周至春秋时期的铜山矿冶遗址,监督管理采铜并铸造蚁鼻钱,应当也是墓主人一项重要工作职责。研究表明,郢爰实币不能作为随葬品陪葬,从楚王墓葬及以下概莫如此,蚁鼻钱范作为货币铸造发行的重要工具,当然不能作为随葬品陪葬,所以在铸造区或城中出土符合事实。郢爰实币、蚁鼻钱范、奶牛场楚墓等发现,足以证明春秋战国时期,横山及三山地区在长江中下游社会经济发展中的重要地位。

繁昌扼长江要冲,坐拥富饶铜矿之资源,北对巢湖入江的重要河流濡须河,下有通往太湖的中江,西通巴蜀,北达中原,东至吴越,自古既是兵家必争之地,同时更是古代商贸通行的重要通道和资源供给地。繁昌、铜陵、南陵在汉代属于春谷县,春谷县城址位于繁昌与铜陵接壤的繁昌荻港镇苏村。据《汉书·地理志》载,在丹阳郡设置有铜官。刘庆柱在《铜官、铜都与铜陵》一文中谈到“尽管记载或考古发现的古代产铜地不少,但是中央政府设立的‘铜官’,在全国只有一处……,相对于全国各地设置的37 处盐官、48 处铁官而言,这更凸显了丹阳铜官在汉代青铜文明、青铜工业上的特殊地位”[21]。宋王象之《舆地纪胜》“铜山在繁昌县东南五十里,出好铜,古所谓丹阳铜也”。对于楚国来说,皖南如此丰富的铜矿战略资源,是其国力发展的重要支撑。据此可以合理推断,汉初设立春谷县有可能是沿袭战国楚在江南旧制而设立的。三山奶牛场战国楚墓的发现,对于研究战国中晚期楚国范围内的货币铸造和商贸流通,以及社会经济发展提供了珍贵的实物资料。

注释:

[1][6]吴兴汉:《楚国郢爰冥币研究》,《中国钱币》1997 年第2 期。

[2] 上海博物馆、安徽蚌埠市博物馆均收藏有数块“郢爯”金版实币。

[3] 安徽省文物考古研究所:《安徽长丰战国晚期楚墓》,《考古》1994 年第2 期。

[4] 黄宣佩:《上海市嘉定县外岗古墓清理》,《考古》,1959 年第12 期。

[5] 刘和惠:《“寿春”铅板冥币辨伪》,《楚文化研究论集》,湖北教育出版社2005 年6 月。

[7] 中国科学院考古研究所:《长沙发掘报告》,科学出版社1957 年。

[8] 高至喜:《湖南楚墓中出土的天平与砝码》,《考古》,1972 年第4 期。

[9] 湖北省博物馆:《楚都纪南城的勘查与发掘》(下),《考古学报》1982 年第4 期。

[10] 荆州博物馆:《江陵雨台山楚墓发掘简报》,《考古》1980 年第5 期。

[11][16][18][20]丘光明:《试论战国衡制》,《考古》1982 年第5 期。

[12] 吴兴汉:《寿县楚王墓及其有关问题》,《安徽文博》1983 年第5 期。

[13] 吴兴汉:《楚金币研究》,《楚文化研究论集》第一集,荆楚书社 1987 年1 月。

[14] 崔莉敏:《安徽凤台发现战国时期的铜砝码范》,1985 年楚文化三次年会论文。

[15] 张宏明:《谈谈巢湖市发现的楚国砝码》,《文物研究》,第七辑 1991 年12 月。

[17] 涂厚善:《古代印度河流域的文化》,商务印书馆,1981 年。

[19] 《长沙出土的三座大型木椁墓》,《考古学报》1957 年1 月。

[21] 刘庆柱:《铜都、铜官与铜陵》,《青铜文化研究》第五辑。