开浪漫之先河

——以贝多芬奏鸣曲“op.81a”为例浅谈浪漫派钢琴音乐语言

董浩李茜蒙

1 首都师范大学2 河北师范大学

一、贝多芬奏鸣曲“op.81a”复调手法与调性布局中的浪漫派语言

(一)复调手法的浪漫派特点

作为欧洲音乐史上由古典主义向浪漫主义过渡时期的音乐家,贝多芬音乐创作中的和声语言的使用,突破了以往传统。在钢琴奏鸣曲“op.81a”中,随处可见手法使用较为严谨的主和弦,除此之外还使用了大量的主调及其他调式的和弦。在三和弦的使用上,贝多芬也并不是采用一成不变的柱式和弦织体,而是用富于变换性的创作手法,如采用琶音式三和弦织体,既带有调性色彩,在形式上又不至于太古板,同时推动音乐发展;带有重复音的三和弦织体,扩大三和弦音域,是和弦音响效果丰满,音乐更富有张力;将和弦中的某个音与柱式和弦结合使用,既稳定调性,又使音乐富于动力。

(二)调性布局的浪漫派特点

贝多芬共创作了32首钢琴奏鸣曲,他对奏鸣曲的发展做出的最大的贡献,除了改变各乐章规模,就是在调性布局方面做出的创新。在传统奏鸣曲中,奏鸣曲各乐章内部的调性变化较为保守,通常都是由主调向属调或近关系调方向转调,这样的作品在调性布局上,整体较为稳定。贝多芬则打破这一常规,选择主调向二级关系调、远关系调等方向转调,并大量使用离调手法,使奏鸣曲的调性布局更为丰富,和声效果更加丰满。正是由于调性布局的发展,奏鸣曲这中传统器乐曲体裁在贝多芬的创作中,成为了能够承载更多内涵、更深刻的思想情感、更富于戏剧性、浪漫性的体裁。

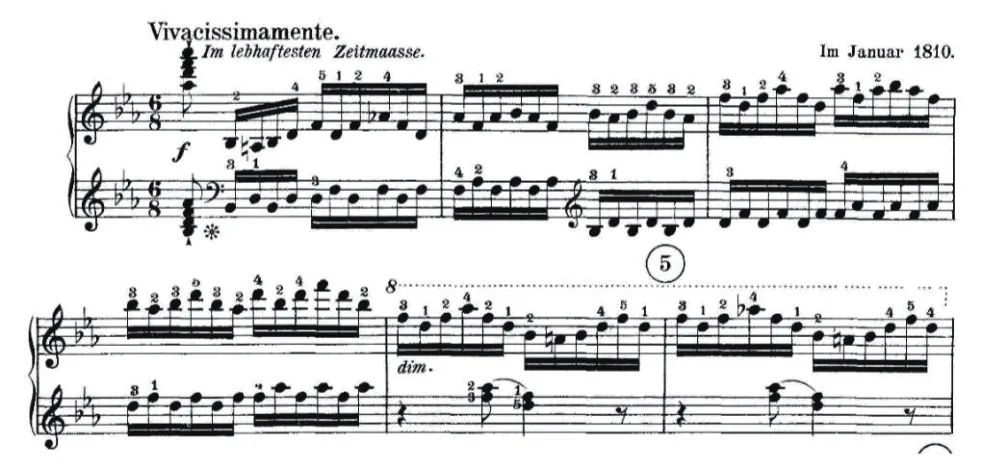

钢琴奏鸣曲作品“op.81a”主调为降E大调,但贝多芬使用了巧妙的写作手法,在作品开始处出现的“告别动机”,采用下中音的c小调,并在接下来几小节的发展中,将调性发展到降A大调上,使整个引子部分的调性变化频繁,模糊的调性使作品在开始处具有不稳定的情绪效果。第一乐章调性发生多次变化,从主调降E大调开始,经历了多次转调,并最终回归到主调。特别是在乐章的展开部,贝多芬多次使用“告别”动机和变化的和声,使得整体音响及组合的色彩充满了各种变化,个性强烈。在尾声部分,音乐中对“告别”动机的模仿逐渐淡化,同时预示了真正的离别。在第二乐章“别后”中,贝多芬借鉴了第一乐章引子部分的调性变化,使音乐显得扑朔迷离,暗示了离别后内心的忧虑。无展开奏鸣曲式使第二乐章规模相对短小,旋律较为规整,带有队列行进般的音乐风格。呈示部中主部与副部分别在c小调与G大调进行呈示,体现了“主—属”对比。再现部中主部主题与副部主题在f小调上进行再现,相对于主部来说,f小调为其下属方向;而副部为了迎合主部,其再现也选择了f小调,调性统一。这就造成了再现部在调性统一的基础上又寻求了下属方向的对比,充分体现了浪漫派的音乐气质。在乐章尾部,降E大调的属七和弦以复杂的音流形式出现,经过10小节的过度段落(图1),第三乐章开始。

图1

第三乐章“重逢”,调性回归主调降E 大调,但为了表现重逢的喜悦,贝多芬选择6/8拍,并采用了舞蹈风格的音乐进行创作。第三乐章风格做了极大的改变,整体典雅,欢快,有一定的舞曲性质。副部主题在主调的属调降B大调上进行陈述,尾声部分将主部主题进行展开,对全曲进行了总结。

二、贝多芬奏鸣曲“op.81a”中音乐表情的浪漫派语言

(一)音响与音色的浪漫派特点

纵观贝多芬的所有音乐作品,不难发现他在音乐创作中十分讲究音乐的音响效果与声音色彩,这也是他在作品中塑造鲜明音乐形象情的典型手法,他的作品也因此具有十分夸张的戏剧效果。力量的积蓄与爆发、突强与突弱的交替使用、高音与低音的对比等,这些都是贝多芬钢琴奏鸣曲中常用的处理音响与音色的手法,也是他作品中的浪漫派语言。

在作品“op.81a”中,引子部分的音量较弱,随着旋律发展,音区升高,音量逐渐变强。主部主题中突强突弱的交替频繁使用,使作品音乐主题鲜明,并呈现出鲜明的强弱对比。突强突弱交替使用不仅是贝多芬这部作品的特点,也是贝多芬在音乐创作中处理音量时所偏爱的一种处理手法。副部主题音乐织体发生了变化,高音的旋律声音明亮坚定,右手伴奏的二度音程音量则相对较弱。一般作曲家会根据音乐进行的方向处理旋律的强弱,如常见的上行渐强,下行渐弱等,贝多芬则打破了这一创作常规,有时会在上行音乐中渐弱,下行音乐中渐强,使音乐富有强烈的戏剧性,这样的对作品音量变化的处理手法,在作品“op.81a”中十分常见,成为浪漫派语言的标志。第二乐章不协和的音响占据了主要地位,有很强的情感流露。在第二乐章中,贝多芬利用突强记号标注了附点节奏旋律中正拍上的音(图5),增加了正拍音的音量,在听觉上形成了一强一弱的对比效果。

图2

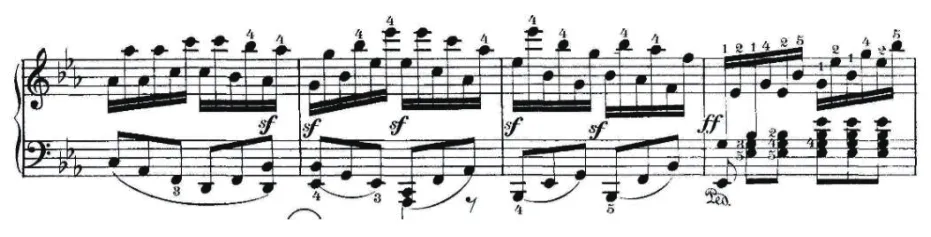

在第三乐章“重逢”中,贝多芬采用具有跑动性的连续的十六分音符,并附以强弱记号(图6),来表现与老友重逢的喜悦。

图3

在第三乐章高潮处,贝多芬利用由“f”到“ff”来推动音乐的发展,在多次的“ff”中。音乐发展达到高潮。在音色的处理方面,贝多芬十分注重不同音区声音的色彩,使左右手演奏的声音形成对比,具有强烈的空间感。

同时,贝多芬十分注重和弦的使用,他通过和弦的分解、加厚织体等手法,使和弦音响效果和音色富于变化,因此,贝多芬的钢琴奏鸣曲在音响与音色方面呈现出可与交响曲媲美的戏剧性力量,是浪漫派戏剧性语言的体现。

(二)速度与节奏的浪漫派特点

在此首作品中,贝多芬根据音乐所表现的内容为各乐章添加标题并选择了不同的速度,第一乐章为柔板,第二乐章为行板,第三乐章为 “最活泼的速度”。整个作品各乐章的速度形成一定对比,且与标题和音乐中所要表现的内容及情绪相吻合,加强了各乐章之间的联系,使作品三个乐章构成一个有层次、有逻辑、有条理、有组织的整体。在音乐的进行中,贝多芬十分注重利用不同节奏的特点来表现音乐内容、塑造音乐形象、创造音乐意境、传递音乐情感。如当表现惊恐不安时,贝多芬通常采用附点节奏型结合迂式的音乐旋律来表现这种情绪当表现内心的勇敢坚强或严肃的情景时,常采用八度重复的旋律呈示或和弦当表现愉快兴奋、难以抑制的激动心情时,常用具有连续跑动性的节奏型。当表现温情或哀伤的情感时,贝多芬则采用全音符来塑造情绪更为连贯的旋律线条。此外,贝多芬还偏爱使用和弦,采用富于变化的手法将和弦以原型、分解、加厚织体等多种形式呈现,形成固定的节奏模式,在不同情境中发挥不同作用。当较为规整柱式和弦配合音乐节拍出现时,通常起到了强调调性,稳定音乐发展的作用。

这样将速度与节奏结合,共同表现音乐内在情感的手法,在这部作品中十分常见,这也是使贝多芬音乐作品富于浪漫性和戏剧性的标志性音乐创作手法之一。

三、结 语

综上所述,作为唯一一首由贝多芬本人亲自为奏鸣曲及各乐章命名的作品,作品“op.81a”以标题的文学性、深刻的思想内涵、强烈的矛盾戏剧冲突及音乐中所包含的浪漫主义色彩,体现了很强的创新性与改革性。

——以利盖蒂的部分音乐作品为例