小学生中华优秀传统文化认同现状调查及提升策略

杨曼 吕立杰等

摘要:青少年学生作为新一代中华优秀传统文化的继承者与弘扬者,其对中华优秀传统文化的理解与认同程度决定着我国传统文化创新性发展与创造性转化的后继力。该研究采用分层抽样的思路,利用自编的情境判断测验量表对61所学校的6874名四年级及其以上小学生中华优秀传统文化的认同现状进行了调查,发现:小学生在文化身份认同维度上的得分最高;文化身份认同与文化符号认同及价值文化认同之间呈现强相关;女生對中华优秀传统文化总体的认同水平高于男生;不同省市小学生中华优秀传统文化认同水平参差不齐。此外,通过聚类分析发现:小学生对中华优秀传统文化认同可分为均等性认同、被动性认同、认知性认同、深层性认同和表象性认同。针对这一现状,建议从孕育传统文化教育“和而不同、以情化理”的课程支点、培育传统文化教育“博观约取、层级分明”的教师基点、并育传统文化教育“积极响应、掷地有声”的政策抓点与浸育传统文化教育“润物无声、汇聚合力”的环境视点的文化认同提升策略。

关键词:小学生;中华优秀传统文化;文化认同;情境判断测验

中图分类号:G434 文献标识码:A

随着《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》(下文简称《纲要》)的出台,如何高效推进中华优秀传统文化教育、提升国民的传统文化素养逐渐成为社会各界关注的焦点。而青少年学生作为正在发展中的中华优秀传统文化的继承者与弘扬者,其对中华优秀传统文化的理解和认同程度将影响他们的文化自觉与文化自信。鉴于此,本研究对我国小学生的中华优秀传统文化认同现状进行了调查,以期了解小学生对中华优秀传统文化认同的群体表征,力求为提升小学生的中华优秀传统文化认同水平提供现实培育路径。

一、核心概念界定

传统文化是某一民族在文明汇集与演替中凸显的文化特质,其可表现为外化物象的“器”与行为观念的“道”。每个国家或民族都拥有各自独特的传统文化。中华传统文化则是中华文明汇总的结晶,其包含了中华民族在五千年历史变迁中所形成的民俗传统、道德观念与文化思想。中华民族历史源远流长,中华传统文化包罗万象,其中既有符合时代发展与社会进步的精华,亦有难以匹配的糟粕。习近平总书记用“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”的核心思想理念囊括了中华优秀传统文化的全部特质,并提出了中华优秀传统文化教育应当贯穿国民教育的始终,从而为国人树立文化自信。学者们认为具有高度的民族性、时代性、实践性和简易性。而文化认同作为个体在与他人或群体交往过程中所生成的对“共同文化及共同信仰”的一种倾向性共识与认可,其为个体的群体生活提供了一种历史连续性和嵌入性,使个体拥有在群体中生存及进行自我定义的文化底蕴。因此,中华优秀传统文化认同即不同国民个体对中华优秀传统文化取得的共识与认可。然而,当下国人对中华优秀传统文化的认同水平究竟如何?想要回答这一问题,就不得不先对文化认同概念进行多维解读、深入理解,然后再完成基于中华优秀传统文化的文化认同测评工具的开发以及小学生对中华优秀传统文化认同现状的调查。

文化认同是“以一种特定的社会关系形式把自然生长的观念和扶持的观念结合在一起所形成的共同的文化观念”,可以从国家社会、民族群体与个体认知三个范畴进行理解。首先,文化认同所形成的国家社会观念是各民族群体在历史实践的可重复性与社会化认知中取得的共识。各民族群体的多元文化碰撞、冲突与交流,经历了社会实践检验的求同存异的建构过程,从而固化为所有群体共享的符号载体,进而体现在每一个个体身上,并为其发展提供了相对稳定和连续的参照和意义框架,形成了持久与稳定的社会共识。其次,文化认同所形成的民族群体观念意味着个体所具备的身份认同,身份是个体在社会中存在的定位,是个体“寻求生存方式同一性”的开始。个体通过自我实践并与群体交往逐步形成自我身份及其存在价值的反思,从而寻找到达到自身生存与整个民族群体发展统一的现实路径。在这一过程中,个体找到自身的群体归属,从而实现对共识文化观念的内化。正如部分学者所言“追求群体内的身份认同是个体表达文化认同的手段”。然而,受到一些社会因素的影响,个体的文化身份可能会与群体分裂。因此,就必须从个体认知层面对文化认同进行考量。在外来文化或异质文化冲击之下,形成了文化激进主义、自由主义与保守主义三者交织的局面,这就可能导致个体认知偏离文化认同的轨道,处于文化离异的状态。此时,个体则需要在国家社会或民族群体的文化共识中返本开新,深化对蕴含其中的价值文化的理解、践行与创新,进而实现自我认知层面的文化认同。由上述分析不难发现,符号认同、身份认同与价值文化认同已然成为文化认同的基于三个范畴探讨的不同维度,且各维度螺旋上升、层层递进,确保了和谐、自适、尚同的文化观确立。

在全球化潮流之下,各国要保持自身传统文化的独特性则变得十分困难。因为“全球互动的中心问题是文化同质化与文化异质化之问的紧张关系”。在后现代文化观重塑的当今社会,我国面临着来自外部的异质文化的冲突、并行与交融的现实压力,同时也面临着来自内部的“文化保守主义者”“文化虚无主义者”等的质疑之声。因此,我国想要在世界文明的熔铸中坚定文化根基、保持自身的独特性并发挥己之所长就自然离不开对自身优秀传统文化家底的厘清、审辩与认同。而青少年学生作为新一代中华优秀传统文化的继承者与弘扬者,其对中华优秀传统文化的理解与认同程度决定着我国文化传承与发展的后继力。正因如此,对我国中小学生传统文化认同的现状调查则显得极为重要。一些研究者通过关注“农村学生的文化认同危机与文化教育”“青少年文化认同”“少数民族学生的文化认同”等来回答此问题。然而,在研究对象的选择上,已有的研究将视野置于局部的农村或少数民族学生,而对于整体学生的中华优秀传统文化认同没有加以关注;在研究方法选择上,已有的实证研究多采用自陈式量表,鲜少用到情境判断测验量表。此外,已有的研究仅仅关注不同人口学变量所导致的学生对中华优秀传统文化认同的差异,而忽略了学生文化认同的群体特征。鉴于此,本研究将关注点置于小学生,旨在通过实证的方式检测情境判断测验量表对于研究小学生传统文化认同的适切性,同时,用其测量当下小学生中华优秀传统文化认同的性别差异、省域差异与群体表征,以期通过对现状反思,提出提升我国学生中华优秀传统文化认同水平的现实路径。

二、研究设计

(一)理论基础

由于中华优秀传统文化认同属于跨学科性研究,因而学者们基于不同的学科视角,对文化认同的理论内涵及要素模型进行了不同层面的梳理与归纳。其中,有基于对特定文化历史与礼俗层面的认识与了解,亦有强调文化知觉、投入、行为与态度、文化归属等。纵观当前的研究,虽然在文化认同的研究方法层面并未达成一致,但学者们却大致将文化认同的要素共同分解为器物认同与观念认同二者,而观念认同中既包含了个人、家国的归属认同,亦包含了社会责任与观念理解的价值认同。鉴于此,本研究最终选定相关学者所构建的文化认同层级模型作为研究小学生中华优秀传统文化认同的理论模型。

该模型共有三个结构变量,分别为文化符号认同、文化身份认同和价值文化认同。其中,文化符号认同是在不同文化背景的实践活动中,小学生对经由实践验证而形成的固化的传统文化表意符号的认知程度与行为倾向,包括小学生对中华优秀传统文化符号的认知程度以及偏好程度。文化身份认同是当小学生处于文化实践之中,他们所表现出的对中华优秀传统文化的自觉维护和情感依赖以及对于“他文化”的尊重,包括小学生在文化活动中所彰显的文化自觉与情感依赖。价值文化认同是在多元、异域文化的冲击下,小学生对当前中华优秀传统文化中的家国情怀、社会担当以及个人修养三个价值观念的认可与接纳程度。该价值观念的达成与《綱要》中的要求不谋而合,即“加强青少年学生的中华优秀传统文化教育,要以弘扬爱国主义精神为核心,以家国情怀教育、社会关爱教育和人格修养教育为重点。综上所述,文化符号认同、文化身份认同和价值文化认同是构成中华优秀传统文化认同的三个结构变量,它们都以直接或间接的方式影响着小学生对中华优秀传统文化的认同程度。同时,三者以递进的心理层级与稳定的认知结构共同作用于小学生的中华优秀传统文化认同。

(二)研究对象的抽选

本研究采用分层抽样的思路,对我国小学生的中华优秀传统文化认同现状进行了调查。根据我国“七五”规划中对东中西部的行政划分,并查阅了2017年中国东中西部学校的总体情况以及各学段学校的总体数量,最终确定东部6省、中部5省和西部4省调研的学校数量为23所、22所和16所。各省的省会学校、地级市学校与农村学校的抽取比例大致控制为1:1:1。考虑到小学不同学段学生的身心发展特征以及所接受传统文化知识的程度,本研究将调查对象定为四年级及其以上的正在接受传统文化教育的小学生。采用整群抽样的方式,对61所样本学校四年级及其以上所有接受传统文化教育的6874名学生发放问卷,剔除掉803份信息不全、漏答等无效问卷后,最终获得6071份有效问卷,问卷的有效回收率为88.32%。

(三)测量工具的编制

为了更加深入了解学生对中华优秀传统文化的认同程度,研究者采用自编的情境判断测验量表。情境判断测验指的是为评估某一工作情境中的恰当的行为倾向而设计的中低保真度的工作模拟或工作样本,其所呈现的典型情境一般都是人们在某一特定类型工作中都会遇到的常见问题或挑战。一般而言,情境判断测验的编制模式分为:经验性模式和逻辑性模式。本研究以逻辑性模式为主,辅之以经验性模式。问卷的编制具体如下:

第一,关键情境的筛选。在明确小学生传统文化认同考察维度的基础上,分别与5位校长、7位教师、3位课程专家和10名博士生进行访谈,请他们根据考察维度讲述小学生传统文化教育应该涉及到的内容,并举出相应的实例。这一过程要求他们要讲述清楚所选内容的原因,并对案例进行阐释性说明。最终对访谈所获得50余个内容和实例进行归纳整理以及筛选,确定了7个核心内容和9个关键情境。

第二,反应项的收集。将25位对象的访谈资料全部转录为文本,并对所涉及到的传统文化内容以及实例进行分析,找出了符合关键情境的23条应对策略。根据玛西亚所提出的个体文化认同发展的四种心理,将23条应对策略整合为20条。为了确保20条反应策略的适切性,研究者编制了问卷,调查了60名五年级的学生,请他们根据情境选择最不符合的一项并解释原因。通过分析数据,最终确定了15个反应项。在正式问卷中,反应项采用李克特5点计分,学生需要根据自身对情境的认知在1“非常不同意”到5“非常同意”之间进行选择。

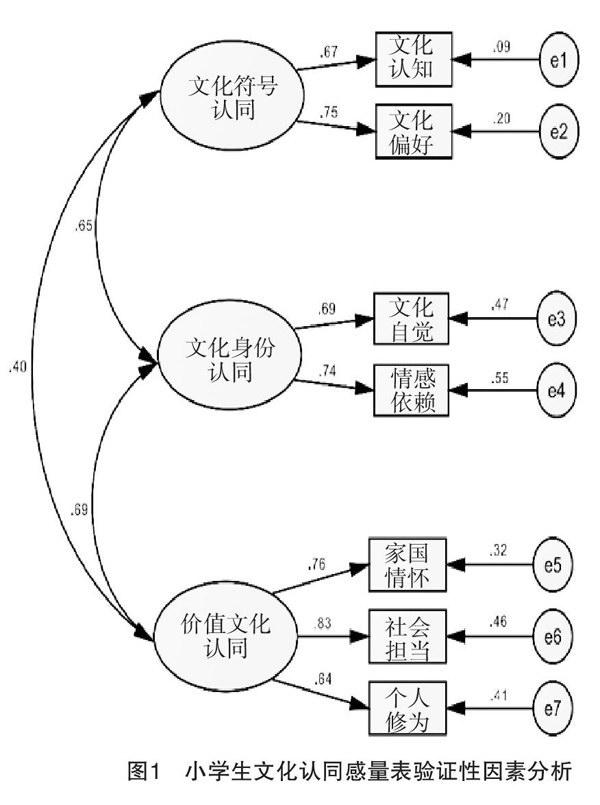

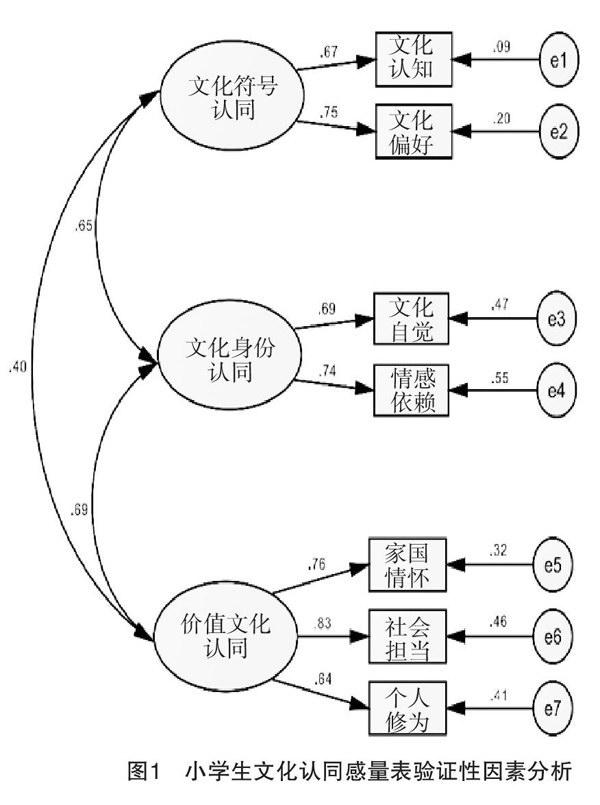

第三,测量工具的信效度检验。为了检验本次研究测量工具是否准确有效,研究者对小学生传统文化认同量表的信效度进行了分析。采用SPSS21.0对量表的内部一致性信度进行分析,结果显示:总体的Cronbach α系数为0.804,文化符号认同、文化身份认同和价值文化认同各维度的系数分别为0.784、0.786、0.755,均大于0.70,说明题目之问的内在一致性信度较高。使用Amos20.0对问卷的构建效度进行验证性因素分析,结果显示:x2/df=2.74、GFI=0.992>0.90、CFI=0.979>0.90、RMSEA=0.049<0.08,表明理论模型的拟合度良好,其标准化系数与相关系数如图1所示。

采用Excel程序计算出文化符号认同、文化身份认同和价值文化认同三个因素的平均抽取变异量(AVE)分别为0.5057、0.5119和0.5587,均大于0.50;建构信度分别为0.6710、0.6769和10.7898,均大于0.65。可见,其总体的聚敛效度较好。此外,三个因素间的相关系数分别为0.65、0.69、0.64,均在平方后小于AVE的极小值0.5057。因此,本量表具有良好的区别效度。综上所述,该量表对于研究小学生的传统文化认同具有适切性。

三、研究结果与分析

(一)小学生在文化身份认同维度上的得分最高;文化身份认同与文化符号认同及价值文化认同之间呈现强相关

为了解小学生在传统文化认同上的具体表现,研究者对小学生传统文化认同及其各个维度进行了描述性统计分析。学生总体文化认同感的平均值为4.53,标准差0.41,可见我国小学生总体文化认同感较高。而文化符号认同、文化身份认同以及价值文化认同三个维度的平均值分别为4.48、4.61和4.57,由此可以看出,当下小学生在文化认同的各维度上表现不一,其中最强的是文化身份认同,其次是价值文化认同和文化符号认同。此外,从三个维度两两之间的相关系数发现,文化符号认同、文化身份认同和价值文化认同之间存在显著的正相关。其中,文化符号认同与文化身份认同呈现出强相关(R=0.65);价值文化认同与文化身份认同呈现出强相关(R=0.69);而文化符号认同与价值文化认同的相关系数比前两者低,呈现出中等相关(R=0.40)。这与前文所论述的文化认同的理论是密切相关的,文化符号认同属于文化认同的器物层面,而文化身份与价值文化认同均属于文化认同的观念层面,不同的是文化身份多表现为群体、民族的情感归属,而价值文化更见社会责任等价值观的观念理解。可见,之所以文化符号认同与价值文化认同的相关系数较低,是因为由文化器物中代表性符号的了解与认可能逐步形成文化身份认同,而借由文化身份认同的自身归属感不断加强方能更深层次理解本民族的文化价值。

(二)小学生中华优秀传统文化认同存在性别与省域差异

1.女生对中华优秀传统文化认同的总体水平高于男生

用独立样本T检验对不同性别小学生的传统文化认同进行分析,发现不同性别的小学生在传统文化认同、文化符号认同、文化身份认同和价值文化认同方面都存在显著性差异(t值分别为:-5.479、-7.541、-3.548和-4.130,P值均小于0.001)。此外,对不同性别小学生传统文化认同得分的均值差进行比较,发现:小学生传统文化认同的均值差为-0.06;文化符号认同的均值差为0.02;文化身份认同的均值差为-0.04;价值文化认同的均值差为-0.05。由此可见:在传统文化认同、文化身份认同以及价值文化认同方面,女生均高于男生;在文化符号认同方面,男生高于女生。造成这一差异的原因可能与男女生思维的差异密切相关。研究表明男生注重形象思维、机械记忆,因而会造成其对符号表象的理解更为容易,而女生的感性思维更强,且情感细腻,更易产生情绪上的共鸣,因而更易于在心理层面内化对身份的归属与价值的理解。

2.不同省市小学生中华优秀传统文化认同水平参差不齐

用单因素方差分析对不同省份的小学生传统文化认同感进行分析,结果显示:不同省份小学生在传统文化认同、文化符号认同、文化身份认同和价值文化认同方面均存在显著性差异fF值分别为19.560、15.130、14.968和18.768,P值均小于0.001)。各省市根据东部、中部、西部进行随机数字编码,具体结果如图2可以看出,在总体传统文化认同的上,最高的为东6省份的小学生平均得分最高(4.69),西4省份(4.06)最低;在文化符号认同方面,东1省份小学生的平均得分最高(4.82),中1省份(4.44)最低;在文化身份认同方面,东6省份小学生的平均得分最高(4.70),西4省份(4.03)最低;在价值文化认同方面,东6省份小学生的平均得分最高f4.70),西4省份(3.91)最低。东6、东5以及东3等省份小学生的传统文化认同较高,这是因为随着《纲要》的出台,东6、东5以及东3等省份也纷纷出台了相应的政策,这些政策促进了传统文化教育的落实,提升了学生对传统文化的认同。而东6省份的小学生文化认同水平最高,这应当与其早在2014年就将中华优秀传统文化教育方向的课题作为该省份教育研究的重点项目密切相关。

(三)小学生中华优秀传统文化认同呈现为不同的群体表征

采用R语言对小学生传统文化的认同现状进行聚类分析。聚类分析的算法较多,为了更好地反应小学生传统文化认同的群体表征与现实特质。本研究采用基于均值距离判断的K-Mean划分算法,该算法是人文社会科学类的常用算法,其对群体的聚类不做好恶之分,仅仅是对数据呈现样态的进行发现式的成簇分组。根据聚类分析的结果,使用R包MixOmics绘制“热图”。图中每个小方格表示每位小学生在该维度上平均值的得分,得分越高颜色越深,反之则越浅。每行表示每位小学生在传统文化认同不同维度上的得分情况,左侧树状图表示小学生传统文化认同的聚类结果。从图3可以看出,本研究划分出的小学生传统文化认同共为五类,分别为:均等性认同、被动性认同、认知性认同、深层次认同和表象性认同。之所以分为五类,是因为小学生在传统文化的某一些特定维度上表现出相同或近似的认同。具体而言:

“均等性认同”的小学生在文化符号认同、文化身份认同以及价值文化认同三个维度上都表现的较为平常,对传统文化没有表现出较强的倾向性认可与共识。该类小学生学习传统文化可能只是在表面上接受校内外的相关活动、学习任务或文化熏陶,而并未对传统文化内容进行深入的理解与学习,也并未触及传统文化的深層内涵以及其背后所蕴含的价值观念。

“被动性认同”的小学生在文化符号认同以及价值文化认同维度上的平均值得分都很高,而在文化身份认同维度上的得分较低。该类小学生对于传统文化的表意符号具有较高的认知以及行为倾向,他们对于传统文化符号的认知较高,且对于不同文化符号表现出较强的喜爱与偏好。此外,这类小学生对于当前传统文化教育中所弘扬的家国情怀、社会关爱以及个人修养等价值观念具有较高的认同度。然而,这类小学生对于中华优秀传统文化的自觉维护性以及情感依托性较低。究其原因,可能是该类小学生在接受传统文化教育的过程中,对于传统文化符号以及价值文化具有较高的接纳程度,但并未将其与自我身份统合起来,呈现出社会身份与个体身份的割裂。

“认知性认同”的小学生在文化符号认同以及文化身份认同维度上的平均值得分都很高,而在价值文化认同维度上的得分较低。该类小学生对于传统文化的表意符号具有较高的认知以及行为倾向,他们对于传统文化符号的认知较高,且对于不同文化符号表现出较强的喜爱与偏好。此外,这类小学生在文化活动中,对传统文化表现出较强的情感依赖,并会在尊重“他文化”的同时自觉维护中华优秀传统文化。然而,这类小学生对于当前传统文化教育中所倡导的三个层次的价值观念表现出较低的认同。这可能是因为一些学校的传统文化教育当中,没有对传统价值观念进行创造性的转化和发展,使其与小学生的个体生活经验相背离,因而学生难以接纳传统文化中所蕴含的价值观念。

“深层性认同”的小学生在文化身份认同以及价值文化认同维度上的平均值得分较高,而在文化符号认同维度上的得分最低。该类小学生能够自觉维护中华优秀传统文化,且在文化活动中对传统文化表现出较高的情感依附,以强化自身的身份归属。此外,这类小学生对于《纲要》中所提到的三个层次的价值观念表现出较高的认同,并愿意在日常的文化实践中践行相应的理念,进一步增强对中华优秀传统文化的认同。然而,这类小学生对于经由实践检验而固化的传统文化表意符号体现出较低的认知偏好,这可能与该类学生仅仅对文化符号背后的观念价值等较为了解,但没有深入识记其表象有关。

“表象性认同”的小学生在文化符号认同维度上的平均值得分较高,而在文化身份认同以及价值文化认同维度上得分较低。该类小学生对于固化的传统文化表意符号以及相应的文化知识具有较强的认知,但是对传统文化的情感依赖、具体的家国情怀、社会担当以及自身修为方面表现的“非常空无”,即只知“书本”上的知识,不在实践中运用,也不在情感上依赖,在具体实践中表现的非常冷漠。

从群体表征的分析结果可以看出,小学生的传统文化认同出现了均等性认同、被动性认同与表象性认同等多种实践中亟待提升的类型。究其原因,可能为以下三点:第一,传统文化教育目标的空化。随着《纲要》的出台,各地教育行政部门纷纷响应号召,积极推进传统文化进教材、进课堂、进头脑。各学校也开展了多样化的文化活动以推进传统文化教育的落地。然而,一些学校虽然也在积极推进传统文化教育落地,但对其应达成的育人指向与具体目标并未进行深入思考,因而也不会关注小学生对传统文化的认知以及在文化活动中的所表现出的情感表达与精神诉求。如此,“无的放矢”的教育便弱化了学生对传统文化的认知、认可与共识。第二,传统文化教育内容的窄化。推进传统文化教育是为了创造性的转化与发展已有的文化传统,使其更加符合社会以及个体的发展需求。换言之,对传统文化进行选择性的教育是必然的。然而,当前部分学校将传统文化教育等同于经史子集教育,在内容选择上依附于国家课程,导致内容的零散性和重复性。此外,一些学校的传统文化教育内容缺乏分年段的有序性,即从低年级到高年级传统文化教育的内容是完全相同的。这样无序、无趣的“一刀切”形式并未顾及不同年段小学生认知及情感发展水平的差异,因而必然导致其对传统文化的无感与无为。第三,传统文化教育方式的固化。《纲要》中明确提出:“充分利用博物馆、纪念馆、文化馆(站)、图书馆、美术馆、音乐厅、剧院、故居旧址、名胜古迹、文化遗产、具有历史文化风貌的街区等,组织学生进行实地考察和现场教学”。然而从调研数据来看,仅有1%左右的学生表示,在接受传统文化教育中去过社区、纪念馆、民俗馆、博物馆和文庙书院等四个及以上地方。此外,在调研中发现中小学多采用诵读讲授的单一方式进行传统文化教学,必然难以引发学生对传统文化的兴趣以及学习的积极性。

四、研究的策略建议

从上述的研究结果与分析中可以看出,我国小学生的文化认同水平总体较高且聚类群分,但其中表象性认同、被动性认同与均等性认同等文化认同略有欠缺的群体仍占据了调研总数的一半以上,可见传统文化教育仍应坚定笃行不断推进。因此,研究者基于傳统文化教育课程与师资的学校微观层面、地方政策支持保障的中观层面以及氛围营造的社会环境宏观层面,提出了加强传统文化教育、提升学生传统文化认同水平的策略建议。

(一)孕育优秀传统文化教育“和而不同、以情化理”的课程支点

从课程的文化再生产理论来看,课程作为社会文化的传承工具,其塑造的是未来学生的文化底蕴与结构。可见,课程中知识的选择、情感的体悟与文化的渗透则使得学生在学校中能够吸纳社会中的多元文化,以形成一定的文化结构。因此,在学校教育中应孕育传统文化教育“和而不同、以情化理”的课程支点。所谓“和而不同、以情化理”是指传统文化在课程中应达成多元合理的提升文化认同的共有目标追求,并恰当地以感受的深切、情绪的共鸣与具身的体验帮助学生融通传统、昌明国粹。具体来说表现在如下三个方面:其一,在课程目标设置上,学校应该认真研读《纲要》的相关要求,结合学生心理认知水平与男女思维差异,制定符合学生文化认同的成就水平目标,以完成政策文件在学校课程目标中的初步转化,实现培育学生文化认同的共识之“和”。其二,从课程内容中应先甄别、筛选出中华优秀传统文化的教育内容,再将这些内容进行契合于学生思维异质性、地域文化差异性与生活经验关联性的调适,以实现课程内容中传统文化的优质、适切与多样,从而完成传统文化在学校课程内容中的二次转化,实现课程内容之“不同”。其三,在课程实施过程中,要注重达成中华优秀传统文化符号事物之“器”与文化观念之“道”相互融合的协同育人,从而既促进学生对文化符号类的表象认同,又完成对价值观念类的深层认同。此外,课程实施方式上,不应当仅局限于课堂中的有效互动,更应当超越课堂,让学生在汇报演出、经典诵读、制作竞赛、研学旅行、学校仪式、书院研修等多样化的学习形式中接受传统文化熏陶,通过切实感受完成对传统文化知识的内化,进而实现由对传文化感性认可走向理性认同的塑造,实现汤一介先生所述的“化情为理”的状态。

(二)培育优秀传统文化教育“博观约取、层级分明”的教师基点

课程实施的忠实、调适或创生等实践取向均离不开教师自身的理解与执行。教师作为传统文化教育的直接承担者,其文化资源的多少、文化理解的正误、文化底蕴的深浅及教学水平的高低则直接影响着课程中传统文化教育质量的好坏,进而影响着学生中华优秀传统文化认同感的形成。然而,在一线的教育教学实践中,教授传统文化类校本课程的大多数为兼职教师,其对此类课程的教授往往呈现出心有余而力不足的状态。因此,学校往往会引进校外的非遗传承人、高校教师、研究学者等专业人士作为课程实施的有效保障。总体而言,当下传统文化教育的师资匮乏且已有教师对文化理解较为薄弱。可见,当下在保障中华优秀传统文化融入课程的有效实施中需要形成“博观约取、层级分明”的教师基点,即在培训中让教师大量学习、理解、审辩中华优秀传统文化的魅力所在,以提高其自身的文化认同水平,从而在今后的教学中反思使用与创新性转化;而该师资培训与提升的过程应当是坚持不懈、渐进循环的过程,方能形成层级分明的传统文化教育师资队伍。具体而言,可从职前教育和职后培训两个层面强化师资质量。职前教育的传统文化师资培训是指对高等师范院校的小学教育、汉语言文学(师范)等学科教育专业的大学生实行传统文化教育的必修学分制,并以课内学习、实践体验的双重方式帮助师范生形成良好的文化理解,并考虑在此基础上开设传统文化教育专业。职后培训是从现有的教师队伍严格选拔有意愿且有能力进行传统文化教育的教师,并通过进行传统文化教育“国培计划”,通过让教师参与传统文化技艺的学习、中西文化思想的比较与课程实施案例研讨等方式,实现系统化的培训,做到让教师观乎天下而化成,审慎笃思而教学。通过上述职前与职后教师培训的雙向着力,方能形成层级分明的传统文化教育师资队伍,进而为学生文化认同水平的提升提供坚实的教师基点。

(三)并育优秀传统文化教育“积极响应、掷地有声”的政策抓点

上文的调研结果显示各省市小学生的文化认同水平参差不齐,这应当与当前各个省市、学校对于优秀传统文化教育的重视程度不一相关。教育政策作为一定历史时期中,国家或地方政府层面为达成人才培养、地区稳定与社会发展制定的任务目标、行动原则与步骤方法,其决定了未来教育的发展方向。然而,如果仅仅具备良好的配套政策文件,又不去有效执行文件精神,也无法提升学生的中华优秀传统文化的认同水平。因此,在地方政府层面应当并育传统文化教育“积极响应、掷地有声”的政策抓点。所谓“积极响应”是指地方教育行政部门不应仅仅转发《纲要》,而应当结合自身特色的文化资源、历经的文化变迁与自身的教育概况,对《纲要》内容进行深层次的解读,进而制定出符合本地区现状且利于推行的配套政策文件。此外,还应当以竞赛评选、学术研讨与经费支撑等多样化的手段进行“掷地有声”地积极推进与有效管理。具体来说,在政策的积极响应方面,政府(教育行政部门)一方面应该加强中华优秀传统文化教育政策文件的配套出台、国家方针忠实与设计连贯统整;另一方面应当依据自身发展情况与文化特征,确保政策文件执行上的可操作化、适切化与特色化,从而为中华优秀传统文化教育的落实提供制度保障。而在实践推进中要坚持赋权增能与有效监管于一体,既要让各地方与学校充分按照自身的优势,勇于探索中华优秀传统文化教育的创新性转化方案,为校际文化育人经验交流搭建平台;同时也应该强化对传统文化进学校教育的监管力度,剔除不良、迂腐文化对学生的影响,营造良好的传统文化校园生态环境,从而尽可能实现传统文化教育的优质多样发展,以促进学生中华优秀传统文化认同水平的提升。

(四)浸育优秀传统文化教育“润物无声、汇聚合力”的环境视点

除了依托于政策机制的建立健全去推进传统文化教育,还应当以环境的创设陶染学生的文化理解,以提升学生中华优秀传统文化的认同水平。类比于库恩的范式哲学来看,文化的外化物象与行为观念都是在人与人的交往中内隐塑造的范式或特质,当这一范式特质取得社会性共识时,便塑造了文化,亦称“人化”。因此,文化的理解与认同不可避免受到社会环境的潜移默化。鉴于此,研究者认为提升学生的文化认同水平不应局限于学校教育或政策文件的强制性推行,更应当因势利导加强传统文化教育的外部支撑,让学生浸育在“润物无声、汇聚合力”的环境视点中。而此方面则需要“舆论引导—民间机构—家庭教育”三者之间共塑合力,方能构筑起正向、和谐与温润的教育环境保障。首先,新闻舆论中应当宣扬中华优秀传统文化创新性发展与创造性转化的典型案例,揭露并批驳当下传统文化教育中不符合学生成长、社会发展与民族复兴的事件,倡导创设为国人植入中华优秀传统文化基因的氛围。其次,民间团体(机构)应该发挥自身独特的育人功能,通过传统技艺的承袭、文化观念的解读与公益活动的举办等在文艺界与教育界等营造出抢救、保护并创新中华优秀传统文化的外部环境。最后,家庭教育是帮助孩子系上人生第一粒扣子的起点,也是小学生接受传统文化教育的第一站,因此,家长一方面应该积极配合并参与“传统文化体验、主题教育实践活动、志愿者服务和公益性活动”;另一方面应该“通过言传身教,形成爱国守法、遵守公德、珍视亲情、勤俭持家、邻里和睦的良好家风,营造弘扬中华优秀传统文化的家庭教育氛围”。相信在如此措施下,三方汇聚形成的合力能够有效促进学生主动汲取中华优秀传统文化的养分,并以学习践行、理性审辩与理解认同的做法去继承与发扬中华传统文化。