涉林刑事案件证据不足不起诉的成因及解决对策

李 涛

证据不足不起诉,又被称为存疑不起诉或者疑罪不起诉。我国《刑事诉讼法》第一百七十五条第四款规定:“对于补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉的决定。”依照本款规定,证据不足不起诉其实质是,根据刑事实体法有关规定,认定嫌疑人犯罪有一定的证据,但证据不充分,不符合起诉条件,由证据支持的案件事实尚不构成特定罪名。涉林刑事案件移送审查起诉后,被检察机关退回补充侦查乃至作出不起诉讼决定是各地森林公安机关都会遇到的情形。为了深入了解此类案件,笔者先后到多个森林公安机关进行实地调研,通过查阅卷宗、退侦记录和个别访谈收集相关资料,以期通过证据学检视,分析其成因,探究其解决对策。

一、证据不足不起诉涉林刑事案件实践考察

权威的素材是实证性研究的基础。为了保证样本数据的动态性和延续性,笔者以G 省某市2015、2016、2017 年证据不足不起诉的18件涉林刑事案件为样本对证据不起不起诉的类型、表现形式及成因进行了分析。

(一)证据不足不起诉涉林刑事案件的类型化分析

G 省某市森林资源丰富,是全国重点林区之一,也是涉林刑事犯罪的高发地。近年来G省某市森林公安局严厉打击涉林刑事犯罪,成果显著,年移送案件均在500 件以上,有效维护了林区治安秩序。在本文研究的样本中,因证据不足不起诉的涉林刑事案件共18 件,其中,2015 年为5 件,2016 年为5 件,2017年为8件,包含了滥伐林木案、非法采伐、毁坏国家重点保护植物案、非法收购珍贵、濒危野生动物案、非法占用农用地案等多个类型,详见图1。

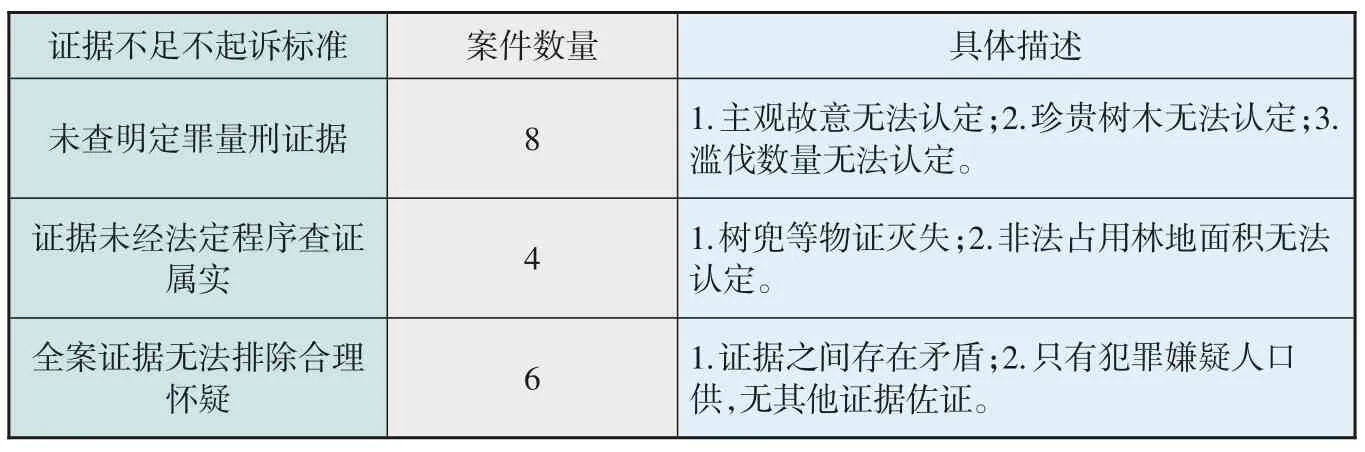

(二)证据不足不起诉涉林刑事案件的表现形式分析

《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第六十三条规定证据确实、充分,应当符合以下条件:一是定罪量刑的事实都有证据证明;二是据以定案的证据均经法定程序查证属实;三是综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。本文根据此条规定,对18 件涉林刑事案件证据不足不起诉的表现形式进行了分析,详见表1。

二、证据不足不起诉涉林刑事案件的成因分析

(一)森林公安机关和检察机关对证据标准的理解和掌握不一致

目前,我国《刑事诉讼法》以及《公安机关办理刑事案件程序规定》《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》对于证据标准均采用了一元化的规定即“犯罪事实清楚,证据确实、充分。”在司法实践中,判断一个案件是否达到“犯罪事实清楚、证据确实、充分”的证据标准,主要从三个方面:一是审查证据的能力,即解决证据适格性问题;二是判断证据的证明力,即证据对案件事实有无证明作用以及证明程度;三是对证据充分性的把握,不仅强调孤证不能定案,而且要求全案证据对待证事实要达到“充分”程度,以及证据之间能够互相印证,构成完整的证据体系,得出唯一的证明结论。

由于检察权与侦查权在属性上存在差异,检察机关和森林公安机关在具体行使各自权力的过程中,均体现出权力的扩张性和排他性。相比较而言,检察人员擅长从证据收集程序合法性和有效性的程序性把握,实践中,检察人员更希望尽可能完善在案证据。侦查人员则更擅长从“侦查假设”入手,对证据收集的过程性进行把握,只要形成相对完整的证据链条,达到“基本证据充分,基本案件事实清楚”即宣告侦查终结。不同的涉林刑事案件取证的复杂性和差异性较大,对个案所要达到证据标准,森林公安机关和检察机关要求会存在一定的差异,从而导致涉林刑事案件因证据不足而被不起诉。两机关对证据标准理解上的差异主要表现为:一是对“犯罪事实清楚”的理解;二是对“证据确实”的理解;三是对“证据充分”的理解。如李某非法收购、出售珍贵野生动物案中,对于主观明知的判定,森林公安机关认为只要犯罪嫌疑人主观上为了收购、出售野生动物,且客观上实施了收购、出售野生动物的行为即可认定其主观方面,而检察机关则认为犯罪嫌疑人一定要在主观方面认识到其收购、出售珍贵、濒危野生动物才可以认定。

(二)对疑罪证据没有进行仔细甄别

某些涉林刑事案件在侦查取证过程中存在着一定的客观困难,导致疑罪证据的产生,在移送起诉时应当对这些证据进行审查,以判定其对案件事实是否具有证明力及证明力的大小。如潘某等人非法占用农用地案中,因为现场山体概貌已经完全改变,所以导致鉴定人员未能将不同主体在不同时间内非法占用农用地面积进行准确区分。此鉴定意见存疑,后被检察机关认为犯罪事实不清、证据不足,不符合起诉条件。

表1 证据不足不起诉案件的表现形式

(三)收集证据不及时,不完整

主要表现在三个方面:一是未能及时收集证据。如章某收购珍贵、濒危野生动物制品案中,侦查人员未能及时收集双方交易记录导致关键证据缺失而导致证据不足不起诉;二是未能完整地收集证据。如唐某非法收购珍贵、濒危野生动物案中,仅有犯罪嫌疑人口供和野生动物标本,未能查清收购来源,检察机关认定不能排除合理怀疑而作出不起诉决定;三是未能形成证据链条。如许某等人滥伐林木案中,四名犯罪嫌疑人之一的杨某否认参与滥伐林木的事实,其余三名犯罪嫌疑人中一名证明杨某参与滥伐,两名证明不知道是否参与滥伐,导致直接证据之间存在矛盾,不能排除合理怀疑,检察机关以犯罪事实不清、证据不足,决定对杨某不起诉。

三、证据不足不起诉涉林刑事案件问题之解决对策

刑事证据是刑事诉讼的灵魂。涉林刑事案件之所以会出现因证据不足而被检察机关作出不起诉处理,其根源在于证据标准不统一、证据收集不规范、证据审查判断不全面。

(一)加强检警沟通,解决双方对证据标准认知不统一的问题

2016 年“两高三部”《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革意见》明确规定:“进一步明确退回补充侦查的条件,建立人民检察院退回补充侦查引导和说理机制,明确补充侦查方向、标准和要求。规范补充侦查行为,对于确实无法查明的事项,公安机关、国家安全机关应当书面向人民检察院说明理由。对于二次退回补充侦查后,仍然证据不足、不符合起诉条件的,依法作出不起诉决定。”可以预见,随着《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》等文件及2018《刑事诉讼法》的实施,检察机关对于侦查取证的合法性和充足性要求会越来越高。如果森林公安机关对移送起诉案件的证据标准仍然停留在“两个基本”的要求上,势必会引起因证据不足不起诉案件的增多。因此,建立检警沟通机制、定期会晤机制,加强双方交流,对及时解决因证据标准不统一而对案件认知产生的分歧具有重要实践意义。

(二)强化证据收集、审查判断意识,提升执法办案水平

《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》第四条指出:“侦查机关应当全面、客观、及时收集与案件有关的证据。”对于侦查人员而言,在办理刑事案件中一定要强化证据收集的意识。要认识到证据意识是公安司法人员的安身立命之本。侦查人员不仅要深刻理解和认知证据规则,而且要能够准确熟练地运用证据;不仅要依法客观、规范地、全面地收集证据,而且要能够准确地审查判断证据。加强证据收集、审查意识,要做到以下三点:一是要从口供本位向物证本位转变;二是要从重视证据的客观性向重视证据的合法性转变;三是要从“抓人破案”向“证据定案”转变。在司法实践中,要加强各级森林公安机关法制部门的建设,尤其是基层业务单位法制员的建设,通过观摩庭审、个案研讨、实战演练等方式提高其执法办案水平。同时,还要进一步加强侦查人员的业务培训,通过转变办案思维,从源头解决证据收集不客观、不及时的问题。

(三)制定涉林刑事案件证据标准指引,确保办案质量

证据标准指引能够起到规范侦查、审查起诉乃至审判活动的功能。2017 年10 月15 日,孟建柱同志在《全面深化司法体制改革努力创造更高水平的社会主义司法文明》一文中指出:“要以辩证唯物主义认识论为指导,把诉讼规律和认识规律统一起来,依法制定刑事诉讼各阶段的证据标准指引,并以此规范侦查、起诉、审判活动。”因此,森林公安机关应在加强公检法部门之间沟通的同时,尽快编制各类涉林刑事案件的证据标准指引,使每一名侦查人员在办理刑事案件时都能做到思维清晰、目的明确、程序合法,获得的证据确实、充分,从而确保涉林刑事案件的办案质量,减少因证据不足不起诉情形的发生。

——基于裁判文书和庭审实录(2018-2020)的实证研究