乌镇戏剧节的品牌发展和城市文化

一、乌镇戏剧节品牌发展概述

2013年,以“江南水乡”而闻名遐迩的中国乌镇以另一种名片走进大众视野。乌镇戏剧节发起人、文化乌镇有限公司董事长陈向宏和知名演员黄磊联合著名戏剧导演赖声川、孟京辉创办乌镇戏剧节。历经五年的打造和积累,乌镇戏剧节呈现出良好的发展趋势,品牌的影响力和传播力超过国内同类其他戏剧节,因而乌镇戏剧节获得了广泛的社会效应和产业价值。

在长时间内,现代艺术节一直是西方世界文化发展的产物,回望我国艺术节的发展进程,从最早古代中国式节庆“庙会”到近代第一个真正意义上的艺术节,历经了数百年社会历史的变迁。1938年,当时的国民政府在重庆举办了为期22天的“第一届重庆戏剧节”,这可以说是中国近代历史上最早的艺术节。[注]董天然:《艺术节源流与当代发展研究》,上海戏剧学院博士学位论文,2015年。与西方艺术节发展进程有着相近的脉络,伴随着新中国的成立,以艺术门类区分的音乐节率先生发于中华大地。进入21世纪以来,我国艺术节进入了崭新发展的时期,各类戏剧节、音乐节、曲艺节相继应运而生,尤其是近年来,文化成为提升城市形象与品位的重要元素,成为推进城市经济发展的重要推动力;文化产业逐渐成为城市经济增长指数的重要指标之一,各级政府也越来越重视文化产业所带来的社会效益和经济收益。

2013年5月,首届乌镇戏剧节鸣锣[注]从2014年第二届开始,乌镇戏剧节改为每年十月的第三个周举办,历时十一天。,由文化乌镇有限公司投资5亿元,其中500万元用于戏剧节实际运营,并耗资1亿元建设了乌镇大剧院。有着1300年历史的乌镇,是戏剧节的舞台,以乌镇大剧院为核心,汇集国乐剧院、沈家厅剧场、秀水廊剧园、水剧场等9个剧场群,全方位呈现古镇风采与戏剧盛宴,为全世界的戏剧爱好者和重量级的戏剧大师提供面对面交流的机会。

文化消费者能够区分提供多元化剧目的公司,进而对每个剧院进行心理定位,将其视为一个品牌。[注]Nantel, J. Calbert F. “Positioning Culture Art Products in the Market.” Journal of Cultural Economics,(16)1992剧院的定位促使它们在推出包含若干剧目的演出季时,严格实施管理控制,并要求在整个演出季直到几个演出季的过程中精心打造一系列与品牌形象相一致的产品(不同的剧目)。戏剧节的品牌同样如此,对于一个戏剧节来说,品牌是一个更宽泛的内涵,在剧目质量和吸引力成为一个基础前提下,举办戏剧节的地点和周边环境、戏剧节名人效应等都可能成为影响观众选择的因素。

营销大师科特勒说,“营销的巅峰在于3I(品牌标志‘Identity’、品牌道德‘Integrity’和品牌形象‘Image’)的完整融合”[注]菲利普·科特勒 、何麻温·卡塔加雅、伊万·塞蒂亚万著.《营销革命3.0》,北京:机械工业出版社,2011年,第15页。,即清晰地定义企业独特的品牌标志,用可靠的品牌道德加以强化,最终实现建立强大品牌形象的目标。品牌是消费者思想中的概念,品牌的形成过程是人类对知识概念的形成过程。戏剧节的品牌定位,指的是戏剧节在市场定位和艺术作品定位的基础上,对自身品牌的文化价值取向、个性差异、营销策略所做的商业决策。戏剧节的品牌定位中,戏剧节举办者所要做的是使戏剧节在观众的心中占据固定的位置,形成品牌文化;使得该艺术节成为地方乃至更广区域的文化品牌,艺术节组织机构必须成为艺术节与各方的沟通枢纽,使得戏剧节能够为相关各方带来效应。从品牌定位来看,“乌镇戏剧节以繁荣戏剧事业,培养戏剧创作人才,提升戏剧作品的艺术水准,拓展戏剧市场为目的,旨在加强国际戏剧交流,发展和繁荣国内戏剧文化,进而实现江南小镇的文艺复兴”。[注]参见乌镇戏剧节官方网站“http://www.wuzhenfestival.com/index.php”。对于乌镇戏剧节来说,乌镇固有的小镇印象已经在城市民众心中打下了较为深刻的烙印,乌镇能否凭借戏剧节巩固和再塑小镇的魅力是戏剧节举办之初组织者的担忧。经过五年的打磨,乌镇的小镇特色没有弱化,而是在戏剧节的浸染中,它的文化基因愈加浓烈,可谓二者相得益彰,因此,乌镇戏剧节的品牌影响力以及广泛的社会效应已见成效。

“品牌识别是品牌营销者希望创造和保持的,能引起人们对品牌美好印象的联想和期待。”[注]百度百科:“品牌识别”。这些联想物暗示着企业对消费者的某种承诺。如果说将乌镇和戏剧节连接在一起能构成品牌识别极为突出的符号,那么乌镇戏剧节评委会和艺委会所聚集的名人则为品牌识别增添了更多的内容识别。乌镇戏剧节集合了当下国内戏剧市场最有影响力的专业人士,黄磊、赖声川、孟京辉、田沁鑫、丁乃竺、史航、周黎明等组成了评委会,何炅、刘恒、李立群、濮存昕、孙红雷、奚美娟、余华、袁泉组成了艺委会。这些专业人士无论是个人艺术成就还是社会影响力都光彩夺目,而将他们集合起来就更熠熠生辉了。戏剧节是一个大众的节日,除了专业戏剧工作者和爱好者,让更多的普通民众参与到戏剧节是它更深远的意义。由名人效应带来的“粉丝”观众是不可小觑的群体。乌镇戏剧节在品牌的形成中,无形中将品牌识别与观众培养连结在一起。这样一方面深化了戏剧节的品牌标识,另一方面又为乌镇戏剧节增加了潜在观众以及更多的文化消费。

乌镇戏剧节拥有极佳的地理区位优势,驾车从上海和杭州出发,分别只需90分钟和60分钟即到达乌镇。上海和杭州两地是目前国内文化创意产业发展较为领先的城市,乌镇戏剧节有效地聚合了长三角地区文化和经济发展的核心地带。而另一方面,乌镇又具有“地方化”的特点,相对独立的小镇空间为戏剧艺术产业集聚和区域文化经济的发展提供了有利条件。艺术节的产业作用最主要不是体现在艺术节本身,以爱丁堡艺术节为例,“由爱丁堡国际艺术节为滥觞从而散发开去,已经形成了爱丁堡夏季艺术节的集束群:爱丁堡电影节、爱丁堡皇家军乐节、爱丁堡爵士布鲁斯国际音乐节、爱丁堡国际图书节等,这些艺术节都在爱丁堡夏季举行,毫不夸张地说艺术节支撑了这座城市,艺术节也成了这座城市的文化产业”。[注]陈圣来等著:《艺术节和城市文化》,上海:上海社会科学院出版社,2013年,第22页。艺术节对城市产业功能的构成,还在于它的辐射影响和联动效应;艺术节期间较大的人流量和各类活动,促使城市的旅游业、服务业、交通业、通讯业、金融业等相关产业都同声而起,并提供了大量就业岗位。“乌镇每年有超过600 万游客,未来不可能发展工业,只能做文化产业。乌镇不仅仅要办戏剧节,也会办其他各种节庆活动,最终的目的是成为一个文化小镇。”[注]转引自陈杰:《5亿元砸出的乌镇戏剧节靠谱吗?》,《北京商报》,2013年5月17日。陈向宏对乌镇和乌镇戏剧节自有设计规划:木心美术馆已经成为乌镇西栅的地标建筑,永久落户乌镇的茅盾文学奖颁奖礼、世界互联网大会,以及乌镇国际未来视觉艺术计划、当代艺术双年展、国际当代艺术展、国际建筑展相继在乌镇布局,乌镇已经初步形成了以文化再兴古镇的风貌。

二、以内容营销为基石的乌镇戏剧节

2015年第三届乌镇戏剧节开票第一天售出了近四成票;2016年第四届戏剧节,开票1小时售票量就超过2015年首日12000张的总售票量;2017年第五届的24部戏中的15部戏的票,售完仅用一个小时。[注]前瞻产业研究院研究员专栏:https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/171101-59d852e4.html这些成绩的背后一定程度上得益于乌镇戏剧节以内容营销为重点,乌镇戏剧节的品牌就是一种信誉度的符号,无疑戏剧节的剧目质量是维护信誉度最好的利器。艺术的品质或者艺术性始终是艺术节的最重要的属性,这种属性主要体现在创立艺术节的宗旨和理念、艺术作品参与艺术节的筛选机制,以及坚守、维护艺术的利益和推动艺术的发展等艺术节的基本功能方面。作为一个新的戏剧节,乌镇戏剧节如何在众多戏剧节中脱颖而出,以内容营销为基石、用剧目质量作为保证是良策之举,一个成功的戏剧节不仅要映照时下国内外戏剧发展趋势和重要戏剧家作品,发现和影响新的戏剧发展走向,而且要关注本民族戏剧艺术发展动态,为更多的戏剧从业者提供前沿的展示平台。比如爱丁堡国际艺术节一定是展示苏格兰文化的一个机会,正如他们的新任总监、爱尔兰人弗古斯·莱恩汉认为,“在一个国际化的艺术节中本土节目非常重要”。亚太表演艺术中心协会主席潘传顺也指出:“艺术节是激发一个社会认同感和文化表达的重要平台,而这在今天的亚洲特别重要,我们仍然在探索我们的文化词汇和身份认同,我们深受西方古典艺术和流行的影响,我们设立艺术节的时候就是寻找有名的西方艺术节来表演,如果我们仅仅呈现这样的艺术节,久而久之我们的节庆活动将变得与我们的社会毫无关系。”[注]转引自李佳杰:《专家学者谈艺术节:社会价值常常被人们低估》,中国新闻网,2011年10月18日。戏剧节最主要的目的之一是扶植与创作新的艺术内核与艺术外延,如此才能延续它的核心价值。鼓励探索,不断追踪世界前沿戏剧的趋势,使戏剧艺术不断涌现新的活力,这种创新探索往往需要与受众共同完成,从这个意义上来说,受众与戏剧创造者双方都是戏剧节创新的共同主体。

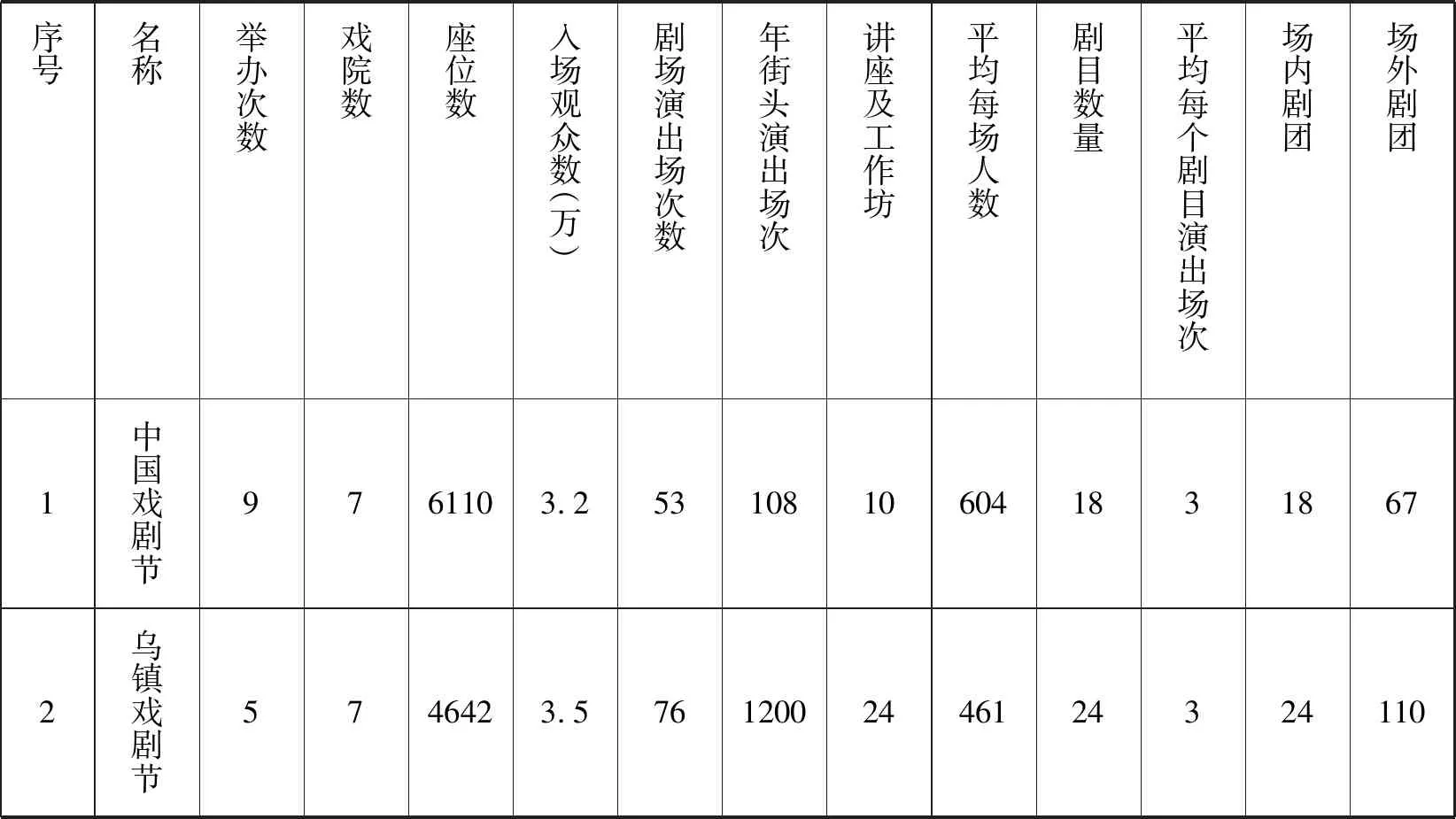

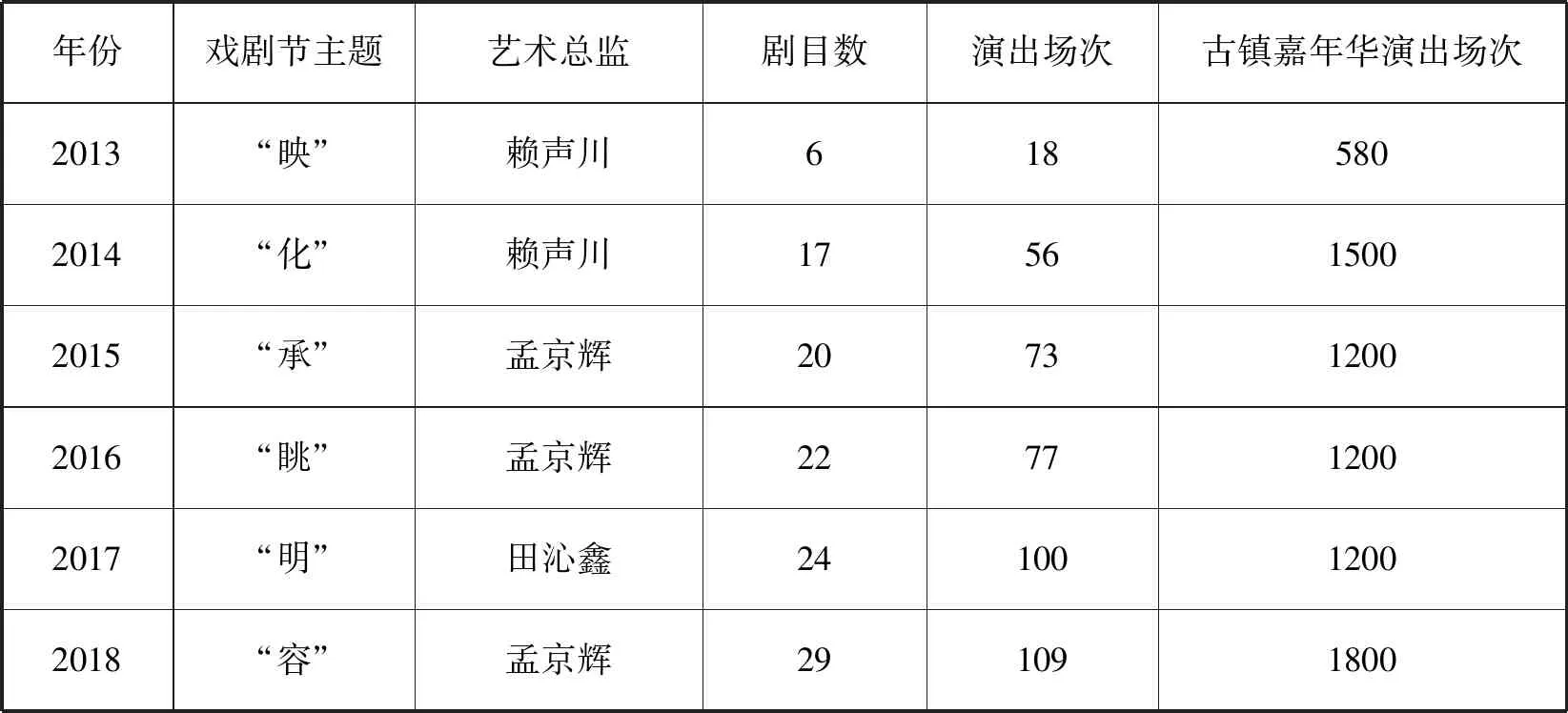

乌镇戏剧节效仿阿维尼翁戏剧节的艺术总监制的做法:每年戏剧节由艺术总监确定主题,演出剧目的选择、戏剧活动的组织、观众互动的创意都来自艺术总监;艺术总监不是终身制,两年一任。2013年、2014年的前两届戏剧节总监是赖声川,戏剧节的主题分别是“映”和“化”。第三届、第四届的艺术总监是孟京辉,主题是“承”和“眺”。第五届艺术总监是田沁鑫,主题为“明”,取厚德载物、临照四方的阴阳和合之意。第六届又交回孟京辉之手,主题是“容”。从这六届戏剧节剧目主题和剧目风格来看,与当届艺术总监的艺术审美偏好和导演风格有着紧密的联系。2013年首届乌镇戏剧节6部戏、演出18场次,到2018年共有29部戏、共计109场次的演出,乌镇戏剧节仅用了五年的时间就在剧目数量和规模上提高一个层次,其强势的发展势头远超国内其他戏剧节。从下表与中国戏剧节2017年的数据对比中可以看出,乌镇戏剧节与中国戏剧节在各项数据上势均力敌,在剧目数量、剧团数量、演出场次、入场观众数、讲座及工作坊等方面甚至超过了举办了九届的中国戏剧节。

乌镇戏剧节(2017年)对比中国戏剧节(2017)[注]数据来自于上海数据交易中心的“大数据应用展示中心”。

2013年第一届乌镇戏剧节的参演剧目包括孟京辉的《空中花园谋杀案》、田沁鑫的《四世同堂》、罗伯特·布鲁斯汀的《最后的遗嘱》、欧洲戏剧大师尤金诺·芭芭的《鲸鱼骨骸内》、著名美籍华裔编剧黄哲伦的《铁轨之舞》等国内外经典大戏和12场青年竞演。可以看出,首届乌镇戏剧节在剧目上没有大的突破,国内剧目局限在知名导演的代表剧目,而外国剧目虽是泰斗级大师的作品,但已不能引领当代戏剧潮流。当然,作为初创时的乌镇戏剧节能够将这些戏剧大家聚集于此,凭借这些大师们的个人品牌效应也能带动戏剧节的品牌影响力。文化营销一方面要通过调整价格、场地及推广手法等商业因素找到对该产品感兴趣的足够数量的市场受众,另一方面须达到与该机构使命相符的目的。因此,乌镇戏剧节参展剧目应符合其主题和戏剧节使命。第二届戏剧节的主题是“化”,与源自希腊文的“Metamorphoses”相呼应,恰是“白蛇传”这个中国民间传说所探讨的中心之一,田沁鑫导演作品《青蛇》契合了“化”这个中心。同时,乌镇戏剧节在运营上意识到内容营销方面的重要性,以田沁鑫导演作品《青蛇》为开幕演出,以美国剧作家顾德曼剧场作品《白蛇》为压轴大戏,指定售票平台格瓦拉专门设计栏目,宣传开幕和闭幕大戏。《青蛇》是田沁鑫导演2013年的新作,且本次演出不同于之前的版本,在乌镇水剧场的演出呈现了完全不同的舞台气质。

“作为艺术总监,我最先考虑的是戏剧节的整体质感,在选择剧目方面需要世界级的、独特的、有自己观点的、与中国社会有关的。今年的戏剧节还有一个脉络,就是从古希腊走向当代,整个线索是一个戏剧史,是戏剧美学的一条长河。”[注]转引自郭琪:《让经典再度绽放光芒——2015乌镇国际戏剧节:传承与创新》,《艺术评论》,2016年第1期。2015年第三届乌镇戏剧节的艺术总监孟京辉的构想在实际剧目引进中得到了实现,本届戏剧节开幕剧目是当今欧洲最才华横溢的戏剧导演赫伯特·弗里茨的《物理学家》,演出剧团来自欧洲顶级名团——瑞士苏黎世国家剧团,这是该剧团首次访华。策划首演作品是演出市场营销的有效途径之一,运营市场营销抢先法则,占据本土艺术市场的领先地位。闭幕大戏则是90岁高龄的戏剧大师彼得·布鲁克2015年的新作《惊奇的山谷》,这部质感独特的戏剧作品对彼得·布鲁克的戏剧美学进行了全方位的诠释。孟京辉作为中国先锋派戏剧导演最重要的代表人物,自然在这两届戏剧节中注入中国当代戏剧的先锋新势力。李建军、丰江舟、邵泽辉、康赫、陈明昊等导演的作品在本届戏剧节展演,他们代表了中国当下最先锋的创作实力和美学传承,不论是经典还是当代作品,都被他们赋予了富有生机的先锋质感。第三届戏剧节引进的其他国外剧目同样具有当代意义和内容营销价值,本届国外剧目最大特点是对西方经典剧目的改编和创新。首先,意大利都灵国家剧院排演了法国莫里哀的喜剧《吝啬鬼》,还有德国塔利亚剧院改编自瓦格纳同名歌剧的鸿篇巨制《尼伯龙根的指环》,该剧长达8个小时,极具内容营销的“卖点”。其次,首次来华演出的波兰的山羊之歌剧团将俄罗斯剧作家契诃夫的代表作《樱桃园》改编为音乐诗剧《樱桃园的肖像》,该剧团对中国观众来说带有一定的神秘色彩,内容营销所制造的营销期待有效地推介了剧团和剧目。

转眼到了第五届乌镇戏剧节,艺术总监轮到了田沁鑫,东方本民族戏剧元素的融入成为了本届戏剧节剧目的特点。因此,相较于前四届戏剧节,最大的变化是增加了很多中国元素,《风尘三侠》《窦娥》《丁西林民国喜剧三则》《狂飙》《这辈子有过你》,从唐传奇、元杂剧,到民国知识分子的含蓄与躁动,再到中国当代社会的老龄化现象,乌镇通过戏剧节呈现了中国社会的历史变迁和当代面貌。[注]李茜:《乌镇戏剧节“五年级” 点亮当代艺文景观》,《21 世纪经济报道》,2017年11月7日版。德国著名戏剧学者汉斯-蒂斯·雷曼先生在采访中谈到对第五届乌镇戏剧节的印象时说:“观看《两只狗的生活意见》之前,我对中国戏剧的认识主要还是中国传统戏剧和样板戏,因此这可以说是我第一次真正接触中国当代戏剧”。[注]转引自织工: 《汉斯-蒂斯·雷曼访谈:乌镇戏剧节及其他》,《戏剧与影视评论》,2018年第1期。戏剧节更好地促进了西方了解中国当代戏剧。2018年第六届乌镇戏剧节的剧目延续了以往的模式,即以本土导演和引进欧洲著名剧院剧目相结合,比较有代表性的本土作品是李建军的《大众力学》和孙晓星的《樱桃园》,而引进剧目中受到关注程度较高的是俄罗斯莫斯科艺术剧院青年导演亚历山大·莫洛奇尼科夫《19.14》和德国汉堡塔利亚剧院的《黑暗中的舞者》。此外,开幕大戏来自本届艺术总监孟京辉与德国知名戏剧构作塞巴斯蒂安·凯撒合作的新版《茶馆》,该剧成为了热议话题,其对经典作品的解构引来诸多专业人士的发声。

以剧目内容营销为突破口的乌镇戏剧节,汇集中外时下最有影响力的戏剧名家作品,促成国际著名剧院、导演相继在乌镇戏剧节实现了首次来华,为戏剧节的品牌营销增加了有力的内容营销点和话题效应。然而,在这六届戏剧节的举办过程中,剧目来源和主题上无遗都暴露了同样的问题,“中青年艺术家尚未成为主流,风格与主题也不尽统一。把他们的作品与国内的孟京辉、田沁鑫、林兆华等代表人物放在一起,又加剧了这一问题”。[注]宫宝荣:《从剧目看中国戏剧节的差距——以乌镇戏剧节和天津曹禺戏剧节为例》,《中国文艺评论》,2016年第4期。事实也确如此,集合现有国内知名戏剧导演的做法固然能够产生聚焦效应,却一定程度上失去了戏剧节的个性和特色。从长远考虑,倘若乌镇戏剧节真正做到爱丁堡艺术节、阿维尼翁戏剧节的规模和影响力,单是剧目内容营销这一方面就需要做更大的改进,挖掘属于乌镇戏剧节的价值趋向和戏剧节使命,而不是在剧目上满足于一般的引进。其实,乌镇戏剧节的原创意识还不够。乌镇戏剧节有专门的戏剧青年专场,通过选拔为优秀者提供演出或外出观摩的机会,无疑对青年艺术家的成长有十分积极的作用。这也是国内很多戏剧节的做法,比如北京南锣鼓巷戏剧节、杭州国际戏剧节等均设立青年竞演单元,鼓励和支持青年艺术家推出原创作品,但这与国际一流戏剧节的做法显然还存在差距。乌镇戏剧节作为民间的、“体制外”的戏剧节,应积极主动推出更多的原创作品,结合乌镇本土地域特色,打造“乌镇品牌戏剧”。阿维尼翁戏剧节和爱丁堡艺术节就不拘泥于知名导演的保留作品,而是愿意投资于更多艺术家们的原创作品。

2013年-2018年六届乌镇戏剧节数据[注]乌镇戏剧节官方网站:http://www.wuzhenfestival.com/index.php

三、乌镇戏剧节与城市文化的相互交融

艺术节或戏剧节作为一种客观存在的重要文化事项,与城市文明包括城市文化的酝酿发育、成长壮大甚至转型嬗变之间,具有一种互动渗透、共同促进的内在有机联系。艺术节或戏剧节是一个以周期性、公众性节庆式举办,并且容纳了人类丰富多彩的阶段性文学艺术实践成果的展演活动。“而城市文化的孕育面世,尽管未必一定与艺术节或戏剧节的存在与否构成因果关系,但是两者之间因为对方存在形成的相互滋养、相互促进的格局,却是被历史发展现实最终确认的。”[注]陈圣来等著:《艺术节和城市文化》,上海:上海社会科学院出版社,2013年,第201页。

戏剧节不仅要传承本土文化,激活和推广城市本土文化,而且还要肩负增强市民对城市文化认同之任务。可以说,戏剧节是戏剧和城市市民的一种真正意义上的“互动的仪式”,“观众是戏剧艺术得以存在的基础。但是城市观众与剧场空间的关系,是具有现代性的”。[注]胡志毅:《中国戏剧节的源流及特征》,《中国戏剧》,2016年第5期,第87页。市民在城市中生活,而作为观众,又希望在剧院中感受到城市生活的气息。任何一个艺术节如果抛开它生存所依托的某个城市,就会像无本之木、无源之水,而依托这个城市的艺术节,必定是这座城市的文化写照与文化折射,体现这座城市中人们的生活质量、情趣爱好、鉴赏水准以及组织秩序等。世界上绝大多数的艺术节都以举办城市命名,以显示彼此的血脉相连。

戏剧节是培育和发展城市文化的一个重要阶段,是城市的多元容器。“虽然爱丁堡艺术节每年创收1.3亿英镑,为苏格兰地区带来2.8亿英镑的经济效益。但是我不能想象没有艺术节,爱丁堡会变成什么样子”[注]转引自童薇青:《从戏剧出发,改变对城市的想象——上海静安与爱丁堡市议会文化委员会签合作备忘录》,《文汇报》,2018年5月23日。,爱丁堡市议会文化委员会主席唐纳德·威尔逊如实说。日本利贺戏剧节重新焕发了偏远小镇利贺的活力,使其成为一个戏剧圣地。正如阿让·维拉尔创办阿维尼翁戏剧节所倡导的理念,“把戏剧看作是人类生活的一部分,对国家而言,它是一项如同水、电、煤一样重要的公共事业”。

乌镇在有戏剧节之前以旅游古镇而闻名,在江浙众多古镇中并不突出,是文化改变了这座古镇的存在形态,丰富了古镇的社会面貌;尤其举办戏剧节之后,乌镇戏剧节与长三角区域的城市文化形态形成了良好的互动。“城市文化形态,可以概括性地理解为是城市物质文化、城市精神文化和城市制度文化的外显化、结构化甚至物质化表现样式,城市建筑设施、城市景观设计、城市空间布局等都是城市物质文化的重要组成部分。”[注]陈圣来等著:《艺术节和城市文化》,上海:上海社会科学院出版社,2013年,第201页。乌镇在西栅景区形成以乌镇大剧院为核心、包括国乐剧院的9个剧场群,通过剧院塑造和拓展了乌镇古镇的建筑空间。而戏剧以一种直接在场、近距离的呈现方式深入乌镇居民日常生活中,这种“润物细无声”的精神浸透更为深刻,潜移默化地影响城市市民的精神文化。城市制度文化则是有组织、有逻辑、有秩序地被组织者主动创造出来的,在乌镇戏剧节的总规划师陈向宏的带领下,不仅戏剧节的运营管理成熟而周密,而且乌镇在旅游、餐饮、交通、通讯等行业也由此逐渐专业而规范。

众所周知,法国的阿维尼翁戏剧节在法国南部小城阿维尼翁,加上郊区人口总共不到30万人,爱丁堡国际艺术节举办地也只有50万人口,但每年7月至8月这两座原本普通的城镇,因为戏剧节的缘故吸引了世界上百千万戏迷和游客。乌镇人口仅仅只有5.2万,然而其周边的上海市人口达2420万,苏州市人口也达到了1068.2万,杭州市人口近950万,南京市人口有827万。[注]数据源自百度百科:“乌镇”“上海”“苏州”“杭州”“南京”。又据《中国城市文化报告2017》数据显示,上海市2015年人均文化娱乐消费支出为2592.3元,杭州市2015年人均文化教育消费支出为3141元,南京市2015年人均文化教育消费支出达到了4690元。[注]数据源自黄昌勇主编:《附录1:中国城市文化数据库》,见《中国城市文化报告2017》,上海:同济大学出版社,2018年。这些城市的人口规模、城市娱乐消费、文化教育消费水平,与乌镇戏剧的发展需求相匹配。也正是因为周边城市文化经济发展水平与戏剧节、乌镇文化旅游,以及小镇人文产生了互动效应,故而为乌镇戏剧节创造出更多的对外展示空间。从售票平台格瓦拉的数据来看,2017年戏剧节的购票人群已不仅限于京沪两地,苏州、杭州、南京、嘉兴正成为戏剧节的主要市场。由点及面,这意味着乌镇戏剧节正在长三角地区培育一个新兴的戏剧市场,戏剧节逐渐成为区域文化发展的催化剂。

戏剧节的创建和举办,不仅会对具体的城市文化形态及文化形象的发展演变产生不容忽视的影响,而且还会对拓展城市的文化功能起到直接的推动作用。 乌镇没有仅是停留在举办戏剧节和艺术展等节庆活动,真正意义上的文化小镇应该拥有生产艺术作品的能力,通过乌镇戏剧节激发乌镇其他的文化功能,拓宽乌镇在文化建设方面的渠道。近年来,乌镇逐渐意识到文化功能的重要性,由文化乌镇股份有限公司投资和孵化首部戏剧《山楂树之恋》,投放社会公演后引起很大反响。此外,文化乌镇出品的话剧《大先生》被列入国家艺术基金资助项目、浙江省文化精品扶持工程扶持项目和2016年上海静安戏剧谷展演剧目。

成功举办六届的乌镇戏剧节,在戏剧节的品牌培育方面成为国内其他戏剧节的典范,注重品牌的“上游”(戏剧节的品牌的树立)、“中游”(对于戏剧节的品牌内容营销)、“下游”(戏剧节的品牌延续),以及乌镇文化功能拓展等各个阶段对“品牌”意识的巩固,从而形成较为完整的戏剧节“品牌链”。基于乌镇戏剧节的品牌影响力和良好的观众效应,乌镇戏剧节带动了区域城市文化品格的塑造。事实上,戏剧节不仅是短时间内的节庆活动,更应该成为城市的符号和记忆。乌镇戏剧节在某种程度上很好地诠释了戏剧节的内在意义。但值得提醒的是,仅有六年历程的乌镇戏剧节仍有很多进步的空间,如何进一步发扬本土文化、扶持青年导演、推出有影响力的原创作品以及使戏剧节持续发展等问题都是乌镇戏剧节亟待探索和思考的。

——记桐乡市公安局乌镇派出所(乌镇派出所摄影 本刊编辑部报道)