“细胞膜

——系统的边界”的复习教学策略

赵广宇 汪绍鑫 徐 杰

(四川成都市石室中学 成都 610041)

1 教材分析与设计思路

细胞膜是认识细胞结构的起点,也是理解生物膜系统的结构与功能的基础。针对学生新课学习中存在的问题,笔者重新组合教材内容,将细胞膜的组成成分、结构和功能的关系有机整合起来,设计以构建结构模型和概念模型为主的多样化学习方式,引导学生在复习细胞膜的结构和功能等知识的基础上,理解细胞膜的结构特点与功能特性,为深入理解生物膜系统的知识奠定基础,并最终树立结构与功能相适应的生命观念。

2 教学目标

基于课程标准的内容要求、学业要求和学业质量标准,并围绕培养学生核心素养的要求,制订了如下教学目标:

(1) 通过说明细胞膜的化学成分,阐明细胞膜结构、特点和功能特性等,树立细胞的“结构与功能相统一”的生命观念。

(2) 通过细胞膜结构模型构建、资料分析等,发展科学思维。

(3) 通过血检报告及资料分析,形成社会责任。

3 教学过程

3.1 学案导学,简述化学组成 教师设计问题串: 组成细胞膜的化学成分有哪些物质?其中主要成分包括哪些物质?与细胞膜功能密切相关的物质是什么?引导学生回忆细胞膜的化学成分,并通过学生回答问题,发现存在的知识缺陷,如: 混淆了细胞成分中脂质与磷脂的关系;遗忘了成分中含有糖类、蛋白质与细胞膜功能的关系等知识。针对问题,教师通过学案,引导学生阅读教材,完善细胞膜化学成分的知识体系。其内容包括:

(1) 细胞膜由脂质和组成,其中的主要成分是。在组成细胞膜的脂质中,最丰富,是构成动物细胞膜的重要成分。

(2) 细胞膜表面蛋白质与糖类结合形成,除此以外,糖类与脂质分子结合形成。

(3) 在细胞膜行使功能时发挥重要作用的物质是蛋白质,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的越多。

(4) 细胞膜的成分(能/否)改变,例如

。

3.2 模型建构,说明结构基础 教师提出问题: 细胞膜的化学成分如何构成其结构的?请绘制细胞膜的模式图。学生在绘制细胞膜结构的模式图中(图1)主要存在的问题是: 不能全面体现蛋白质的分布状态,或漏绘制糖被和糖脂;在学生阐述细胞膜结构模型时主要存在的问题是: 学生不能用专业术语描述磷脂、蛋白质分子的排布状态;或无法说明磷脂、蛋白质分子在细胞膜结构中的作用。针对上述学生的知识缺陷,教师以问题引导学生思考: ①磷脂是如何构成双分子层的?并以人体红细胞为例,说明磷脂分布特点的生物学意义。②蛋白质分子在磷脂双分子层中的分布状况?是否对称?③糖被的位置?糖脂的位置?

图1 学生初次绘制和经过修订后细胞膜结构模式图

基于上述问答,学生进一步观察细胞膜结构模式图,结合阅读教材,完善知识结构,修改自己绘制的细胞膜结构模式图。教师通过组织学生讨论、交流问题,结合学生回答问题中存在的不足,进行点评讲解,引导学生加深对细胞膜结构——“流动镶嵌模型”的认识。

3.3 分析资料,概述结构特点 教师提出问题: 细胞膜的结构具有什么特点呢?学生回答: 具有一定的流动性,教师追问: 如何通过实验证明呢?学生依据必修1教材P67相关内容,以荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验证明: 细胞膜具有流动性。教师提示学生: 该实验的荧光蛋白只是标记了蛋白质分子,能否证明细胞膜具有流动性?学生思考后认为不能证明,但不知如何解决。教师出示资料1,要求学生分析资料: 科学家在实验中首先用荧光物质标记膜蛋白或脂质,检测其亮度,然后用激光束照射细胞的某一区域,使被照射区域的荧光淬灭变暗形成一个漂白斑(图略)。经过一段时间,淬灭区域亮度逐渐增加,最后被荧光物质重新覆盖,亮度与周围的荧光强度相等[1]。

学生通过分析资料中的现象得出: 蛋白质分子可以运动,脂质分子也是可以运动的。教师进一步指出: 磷脂分子都是可以运动的;大多数蛋白质分子是可以运动的,其中少数起稳定结构的蛋白质分子是不能运动的。因此,细胞膜的结构特点是——具有一定的流动性。

教师要求学生列举能说明细胞膜具有流动性的生命现象或生理过程,学生通过讨论,总结出如下情形: ①动物细胞吸水涨大,失水皱缩;②成熟植物细胞的质壁分离和复原过程;③胞吞和胞吐过程;④动物细胞有丝分裂后期和末期,细胞膜向内凹陷缢裂过程;⑤受精作用,精子和卵细胞的融合;⑥突触小泡与突触前膜融合,释放神经递质的过程;⑦吞噬细胞摄取病原体的过程;⑧变形虫的运动等。

在学生厘清细胞膜结构及其特点的基础上,教师引导学生总结知识、构建概念图(图2)。

图2 “细胞膜的结构”概念结构图

3.4 分析推理,阐明功能特性 教师提问: 基于细胞膜的结构及其特点,阐明细胞膜的功能?学生能回答出教材上列出的3项功能,但是不能从“结构与功能统一”生命观念的角度,阐明细胞膜的功能。

首先,教师引导学生分析研究资料,推断细胞膜“控制物质进出”的功能。

资料2: 用台盼蓝染色,死的动物细胞会被染成蓝色,而活的动物细胞不着色,这种方法称为“染色排除法”,是科研上鉴别细胞死活的常用方法[2]。

资料3: 谷丙转氨酶合成并主要存在于肝细胞内,其细胞内浓度高于血浆中1000~3000倍,血浆中含量极少,只要有1%的肝细胞坏死,就可以使指标增高一倍。因此,血浆谷丙转氨酶被世界卫生组织推荐为肝功能损害最敏感的检测指标。

在教师的引导下,学生经过集体讨论,得出: 生物活细胞能够阻止细胞不需要的物质进入细胞(资料2);也能阻止酶等物质排出细胞(资料3),即控制物质进出细胞。

教师提问: 基于细胞膜的结构,说明为什么能够控制物质进出细胞?学生笼统地回答出: 由磷脂双分子层和膜蛋白共同决定的,但是无法阐述其原理。

教师讲解: 依据相似相溶原理,磷脂是弱极性分子,CO2等非极性气体小分子可以通过;同时磷脂分子是有机物,甘油等小分子有机物也可以溶解在磷脂分子中,顺浓度扩散穿过;水是极性分子,只能部分穿过;而葡萄糖、无机盐离子等都是非脂溶性分子,无法直接穿过,需借助载体蛋白透过细胞膜,载体蛋白自身结构的特异性,决定其只能专一性地转移某一类物质(图略)[1]。所以,细胞膜具有控制物质进出的功能,其功能具有选择透过性的特性,即细胞膜是选择透过膜。

教师继续提出问题: 大分子物质又是依靠什么方式进出细胞呢?原理又是什么?学生回答: 由于生物膜具有流动性,大分子物质和颗粒借助胞吞和胞吐的方式,选择性的通过细胞膜。

师生共同归纳,构建概念图(图3),加深细胞结构决定功能观念的认识。

其次,教师指出: 正因为细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,所以细胞膜就能将蛋白质、核酸等生命物质与外界环境分隔开,使细胞成为相对独立的系统,从而保障了细胞内部环境的相对稳定,具有“将细胞与外界环境分隔开”的功能。

第三,梳理具体生理活动,提炼“信息交流功能”。教师提问: 细胞膜使细胞成为相对独立的系统,多细胞生物体内的细胞之间是否彼此孤立?学生立即回答: 不是,细胞之间能进行信息交流。

教师呈现下列生理活动,要求学生判断其信息交流方式: ①胰岛A细胞分泌胰高血糖素促进肝细胞内糖原分解;②精子与卵细胞的识别与融合;③兴奋在相邻神经元之间的传递;④T细胞分泌淋巴因子促进B细胞的增殖分化;⑤吞噬细胞暴露并传递抗原给T细胞。

学生分析得出: ①③④是通过体液运输方式;②⑤是通过细胞直接接触的形式。教师提问: 这些细胞间的信息交流方式,依赖的结构基础是什么?学生回答: 糖被(糖蛋白),作为信息分子的受体,识别并结合信息分子。

教师追问: 细胞间的信息交流是否只有这两种类型?即是否都需要通过细胞膜表面的受体实现细胞间的信息交流?

学生通过阅读教材,归纳信息交流的方式有三种: ①通过体液运输传递信息,作用于靶细胞的受体;②通过相邻细胞的细胞膜接触传递信息;③相邻细胞之间形成信息通道。其中,第三种方式不依靠细胞膜表面的受体接收信息。然后,在学生完成例题的基础上,教师通过评讲,强化学生对细胞膜具有信息交流功能的理解。

[巩固练习]细胞的膜蛋白具有物质运输、信息传递、免疫识别等重要的生理功能。下列图中,可正确表示不同细胞的膜蛋白及其相应功能的是( )

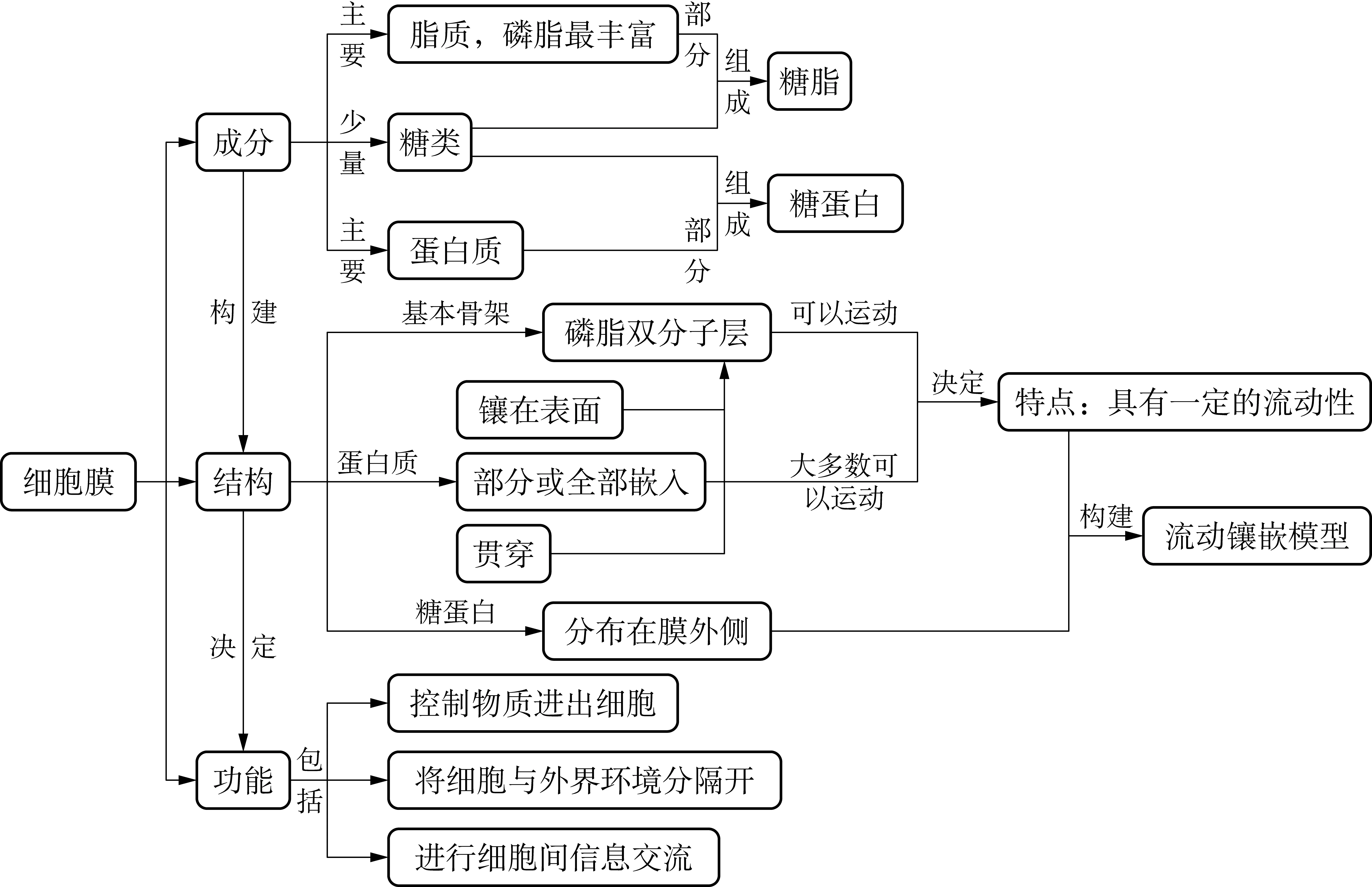

3.5 构建概念图,形成知识网络 教师引导学生从分子(成分)→细胞(结构)、从结构→功能这两个思维逻辑,小结本节课的知识体系,进而构建本节的概念图(图4)。

图4 细胞膜概念结构图

4 教学反思

本节课通过教师设置具有启发性的问题,以问题引导与任务驱动的方式,激发学生的学习积极性,以充分发挥学生的主体作用。教师在教学过程中,设计了包括模型建构、资料分析、学案导学、阅读教材等多样化的学习方式,引导学生深入认识细胞膜的物质基础和结构基础,理解细胞膜的结构与功能是相适应的。最后,通过教师引导下的学生构建概念图,建立起细胞膜的成分、结构和功能之间的内在联系,深刻理解相关概念。通过细胞膜的复习,学生初步领悟了生物体结构与功能相统一的结构与功能观,为复习细胞的其他结构,特别是生物膜系统等知识奠定了坚实的基础。