广西农民自主型细碎化耕地归并整治模式及效果评价

张蚌蚌,牛文浩,左旭阳,孔祥斌,郧文聚,陈海滨

(1. 西北农林科技大学经济管理学院,杨凌 712100;2. 自然资源部农用地质量与监控重点实验室,北京 100193;3. 广西壮族自治区自然资源厅,南宁 530028;4. 中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193;5. 自然资源部国土整治中心,北京 100035)

0 引 言

家庭联产承包责任制在全国普遍推行后,极大地促进了农民的积极性,提高了农业产出,解决了温饱问题;但是,“肥瘦搭配、远近结合”的绝对平均分配做法造成了全国普遍性的耕地细碎化现状,在西南山地丘陵区更加突出[1]。20世纪80年代至90年代初期,经济发展落后,农村劳动力充足,耕种方式多为人畜,细碎化问题不明显;但是,随着社会经济的发展,现代农业机械、灌溉等技术手段的进步,以及农村劳动力的转移,细碎化越来越成为制约中国农业发展的突出问题。耕地细碎化限制机械的使用,不利于国家农田基础设施建设,限制农民投资农田建设和改良耕地的积极性,不利于统筹规划道路和农田水利建设,而且田埂边沟等浪费耕地面积3%~10%,同时细碎化引起的耕作不便带来了大量耕地撂荒[2-3]。因此,在当前降低农业生产成本和提高效率为主题的新阶段,耕地分散、粗放经营已经成为制约乡村振兴产业兴旺的瓶颈,探索耕地细碎化的解决路径具有重要现实意义。

近年来,耕地细碎治理日益成为国内外学者研究的热点,细碎化的内涵特征、成因及其影响因素已经清晰[4-6],细碎化对生产效率、生产成本、生产能力的负面效应越来越成为共识[7-10]。同时,2015年以来耕地细碎化治理逐渐成为研究的重点,理论层面,学者提出,允许农民开展土地调整或地块归并符合当前农村实际情况,赋予农村集体一定的土地调整权力,不仅有助于解决细碎化和方便农业生产,而且有利于完善统分结合的双层经营体制[11-12];研究表明,当前耕地细碎化治理存在着治理主体、治理机制和治理认知等多方面的碎片化等问题,应构建政府与社会协同的“整体性”治理机制,开展大部门式的耕地细碎化整理治理模式[13-14]。实践层面,各地农民、政府对耕地细碎化治理进行了有效的探索,新疆形成互换并地模式[2],湖北形成“按户连片耕作”模式[15],安徽形成“一块田”模式[16],其本质都是农民主导下的地块权属调整,都实现了地块归并下的集中连片;但是,这些耕地细碎化治理模式缺少与土地整治工程设施建设的有效结合,而且推广范围有限[17]。广西农民创造性地自发开展“小块并大块”土地整治以解决耕地细碎化问题,并通过政府农田建设完成了农业现代化转型,实现了“降低成本、增加产量、提高效率”的目标,这种农民自发自主权属调整与政府政策支持相结合的土地整治模式,从2012年开始逐渐在整个广西进行了推广,有效地促进了当地的农业现代化进程[18-19]。

根据欧洲和日本等经验,土地整治中开展地块范畴的权属调整是解决耕地细碎化的重要途径[20-21]。土地整治实施过程中,不可避免地涉及田块合并重划[22],土地权属调整是土地整治工作不可逾越的环节[23],因此,无论在土地整治项目立项前,还是竣工后,都需要将权属厘定清楚;但当前中国土地整治项目实施中更多是权属的界定,而不是地块归并范畴的权属调整。同时,由于权属调整过程繁琐复杂、农民认识不到位、缺乏法律依据、主体不明确,当前中国土地整治工程实践中开展地块范畴的权属调整比较少[24-26];当前土地整治未成为解决耕地细碎的有效手段,对降低耕地细碎作用不明显[26-27]。而且,当前中国土地整治的可行性研究、规划设计、施工等主要为“自上而下”的政府主导,相关公司实施,缺乏真正的农民参与[17,27]。关于土地整治的效应研究,相关学者通过构建指标体系,对土地整治的经济效益、生态效益、社会效益等方面进行了大量研究[28-29],而且围绕土地整治对田块变化及其利用效率进行探讨[30-31]。但是,基于作物生长过程围绕耕地利用关键环节开展实施效果评价的相对较少,而且基于长时间尺度对项目区实施效果进行跟踪评价的较少。

综上,本文以“小块并大块”土地整治模式的发源地广西龙州县弄农屯为例,旨在探索“自下而上”的农民自发自主权属调整、规划设计与施工,与“自上而下”政府“以奖代补”经济补偿相结合的耕地细碎化整治模式——农民自主型“小块并大块”土地整治模式(模式内涵、实施程序和政策创新)、机理及其实施效果,以期对中国其他地区有所启示。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区自然经济概况

龙州县位于广西壮族自治区西南部,地处东经106°33′11"~107°12′43"、北纬 22°08′54"~22°44′42",隶属于崇左市,距南宁市200 km,全县辖12个乡镇,总人口26万人,其中壮族占95%,是国家扶贫开发工作重点县。全县耕地面积5万hm2,石山面积12.3万hm2,属于典型大石山地区,耕地细碎而分散。龙州县属于南亚热带季风气候,热量丰富,雨量充沛,适宜甘蔗种植,是甘蔗产区,种植面积为3.9万hm2,占耕地总面积78%。

龙州县上龙乡上龙村弄农屯是广西“小块并大块”的发源地,该屯耕地面积146.67 hm2,共93户,共有200个劳动力,常年外出务工约占5%;目前村内耕地主要种植黑皮水果甘蔗(简称,黑皮果蔗)。“小块并大块”后,质量最好的三片耕地由村民自己耕种;另外两片(73.33和8 hm2)缺水、离村庄较远的耕地分别流转给企业和合作社耕种。该文主要依据1999年“小块并大块”的经验做法来探索研究,当时,农民主要进行土地平整、地块归并、道路拓宽及规划,并无奖补;2012年,广西自然资源厅总结该模式并推广至整个自治区;同时,通过“以奖代补”办法,对弄农屯进行道路硬化和渠道硬化。该文以1999年弄农屯小块并大块为典型案例,其一,1999年实施的“小块并大块”是广西政策的源头,具有引领作用;其二,1999年的小块并大块距今,时间较长,可以说明农业生产方式和农业转型的变化过程。

1.2 研究方法

1.2.1 调查方法

该文采用典型调查和随机抽样相结合的抽样方法,对村干部等进行重点深入访谈,并在弄农屯随机走访农民进行“小块并大块”的实施效果、公众参与、农民满意度等调查;调查样本量共33个,包括3个县乡领导、3个村干部和27个农民代表,其中农户代表占弄农屯的32.26%,符合代表性要求。

1.2.2 半结构化访谈法

作者于2016年5月对广西龙州县弄农屯农民自主型“小块并大块”土地整治模式开展实地调查,访谈对象包括龙州县国土局局长、小块并大块办公室主任、上龙乡副乡长、上龙村党支部书记(原弄农屯屯长,领导小块并大块实施)、村主任、现任弄农屯屯长及村民。本文根据预先设计的问卷(但不局限于问卷内容),采用半结构化访谈法对弄农屯农民自主型“小块并大块”模式进行调查,访谈内容主要包括弄农屯农民自主型“小块并大块”土地整治内涵、模式、效果,实施前后的地块规模变化、机械方式和效率变化、灌溉方式和效率变化、产量变化、投入成本变化以及劳动力转移等情况。

1.2.3 耕地利用效率测度方法

根据实地调查,结合相关文献[32],选择“小块并大块”前后耕地利用效率变化较大的犁地效率、培土效率、运输效率和灌溉效率 4个指标来表征耕地利用效率,以更好地指导生产实践。具体定义如下:

1)犁地效率(L),为单位时间内拖拉机或牛犁地的有效耕地面积,其值越大,则犁地效率越高。

式中S1为有效犁地面积,hm2;T1为犁地工作时间,h。

2)培土效率(P),为单位时间内拖拉机或人工甘蔗培土的有效耕地面积,其值越大,则培土效率越高。

式中S2为有效甘蔗培土面积,hm2;T2为甘蔗培土工作时间,h。

3)运输效率(Y),为单位时间内拖拉机或人运输甘蔗的质量,其值越大,则运输效率越高。

式中S3为有效甘蔗运输质量,kg;T3为甘蔗运输工作时间,h。

4)灌溉效率(I),为单位时间内灌溉的有效耕地面积,其值越大,则灌溉效率越高。

式中S4为有效甘蔗灌溉面积,hm2;T4为甘蔗灌溉工作时间,h。

2 农民自主型“小块并大块”土地整治模式

2.1 农民自主型“小块并大块”土地整治模式概念模型

“小块并大块”是农民自发、自愿、自主开展的小块并大块权属调整和农田建设模式,是指自然屯(村民小组)为适应农业规模化经营的需要,在坚持家庭联产承包责任制下,在原有耕地面积不减少前提下,通过召开村民大会讨论,经三分之二以上成员同意,铲除各农户在同一区域内的地块田埂、田间小道和灌排沟渠,归并零散地块,整合成大块土地后再重新分配给农户;不改变农户原有土地承包总面积,只改变地块空间位置,同时做好农村土地承包经营权证书变更登记,并且对其进行平整、规划和田间工程建设,是一种由农民自行发起的更符合规模化经营的土地整合、互换、再分配模式。广西自然资源厅在总结农民创造性实践“小块并大块”的基础上,经自治区政府同意,提出鼓励农民开展“小块并大块”政策和“以奖代补”资金支持政策(图1)。

农民自主型“小块并大块”土地整治方式是:“自下而上”农民自发自主进行土地整治,包括小块并大块权属调整、规划设计、农民施工、申请奖补等;与政府“自上而下”进行土地整治工程政策支持、质量监督、检查和验收,以及根据农民建设的工程数量和质量,依据工程标准,核算奖补资金,并进行资金拨付的结合。其本质是农民“自下而上”开展权属调整以及主导土地整治的规划、设计和实施,与政府“自上而下”按照相关农田建设标准进行经济补偿相结合的土地整治模式创新(图1)。

图1 农民自主型“小块并大块”土地整治模式概念模型Fig.1 Concept of land consolidation model of farmer-dominated“merging small plots to large plot”

2.2 农民自主型“小块并大块”实施程序

根据对弄农屯的实际调查,将农民自主型“小块并大块”的实施程序归纳如下:

1)召开“小块并大块”村民大会:由村干部向村民介绍“小块并大块”的正面效应。

2)成立“小块并大块”工作小组:工作小组成员构成兼顾弄农屯黄、农两大姓氏,由党员、村干部、村民小组组长和有威望的村民代表组成。

3)工作小组制定规划草案:工作小组协商绘制规划草图,形成系列规划草案:内容主要包括小块并大块(权属调整)的方式、起点和终点,规划道路和沟渠的数量、起点、走向和终点,耕地质量等级划分,并地之后的分配方式等。同时,规划草案明确小块并大块之后的田埂归并、土沟平整和土地平整等工程,由村民自己完成。

4)召开村民大会讨论规划草案:工作小组与村民围绕道路占地、耕地质量等级划分、开荒地、钉子户等问题来来回回、反反复复讨论完善二十多次,最终形成全体村民妥协同意的规划方案,包括规划4 m宽的路网、将项目区划分为一等地和二等地两个等级、农民的开荒地仍由其继续承包耕种、钉子户迫于人情压力而妥协。

5)丈量耕地面积:根据农民在册登记耕地面积和实际经营地块面积进行实地测量,然后公示每户耕地数量和位置,并请村民反馈是否准确。

6)公示规划方案:包括地块归并、路网规划、土沟平整、土地平整、重新分配等系列规划方案。

7)签订“小块并大块”协议:每户的户主签字,以确保按照规划方案实施“小块并大块”。

8)抽签:抽两轮签

第一轮:抽顺序签,即每户抽签的顺序。为了更加方便经营管理,鼓励本屯内的父母兄弟、亲戚朋友以及具有流转意愿的农户“结对”抽签,以促进其耕地相邻,进一步扩大地块面积和经营规模。

第二轮:抽正式签,即抽签确定的耕地序号,决定“小块并大块”后农户耕地的空间位置。

9)按照顺序分地

全屯93户,选择一个地块的为70户(首先选择二等地);选择两个地块的为23户。同时,“小块并大块”权属调整之前,预留0.23 hm2集体耕地来平衡测量误差。

10)登记备案:分地完毕,绘制地块分布图,由农户对分配地块的位置、面积和四至等信息进行确认、签字并按手印。同时,“小块并大块”材料报村委会和乡人民政府登记备案。

2.3 广西“以奖代补”政策支持创新

为解决农民“小块并大块”的农田建设基金困难,促进农民作为建设主体开展土地整治工作,经广西壮族自治区人民政府同意,2012年8月和10月,广西自然资源厅会同财政厅、农业厅印发了《鼓励农民自发开展耕地整治工作的意见》(桂国土资发〔2012〕57号)、《鼓励农民自发开展“小块并大块”耕地整治以奖代补专项资金管理暂行办法》(桂财建〔2012〕357号)等两个文件,明确了鼓励农民自发开展“小块并大块”耕地整治的基本原则、工作目标、工程质量要求、奖补条件、奖补标准、奖补申报审批程序和各部门职责,规范了工作制度措施,对“小块并大块”耕地整治在广西推广实施起到积极的引导和促进作用(图2)。根据这两份文件,农民自愿实施“小块并大块”的耕地平整和农田建设工程,都可以通过“以奖代补”得到补偿;但农民自发开展耕地整治,应按照申请登记、组织实施、提出奖补申请、组织评定及拨付奖补资金等程序进行;农民自发完成“小块并大块”之后,应明确使用者和管护责任,实现经营权与管护责任相统一。同时,两份文件结合广西实际,更加明确了国土、农业和水利等职能部门耕地保护共同责任、充分发挥了农民主力军作用,是土地整治创新模式助推农业增效、增产、增收的探索性实践。

图2 广西农民自主型“小块并大块”土地整治模式政策支持创新Fig.2 Policy support innovation of land consolidation pattern of farmer-dominated “merging small plots to large plot” in Guangxi

为了满足现代农业发展的需要,扩大小块并大块耕地整治的实施范围,2014年颁布的《自治区“小块并大块”耕地整治以奖代补专项资金管理暂行办法(桂财建〔2014〕298号 )》奖补范围扩大为农民、农村集体经济组织和农业经营主体,其中农业经营主体包括种植专业大户、家庭农场、农民合作社和农业产业企业等。同时,2014年,为落实广西自治区人民政府建设33.33万 hm2优质“双高”(高产高糖)糖料蔗基地的战略任务,结合“小块并大块”权属调整的建设优势和经验,自治区财政厅、自然资源厅联合出台了适用于“双高”糖料蔗基地建设的《以奖代补专项资金管理暂行办法(桂财建〔2014〕58号)》;将小块并大块这种经营主体自发自主进行土地整治工程建设和政府进行“以奖代补”结合的做法应用于“双高”糖料蔗基地建设,并逐年开展实施,计划2020年完成33.33万hm2任务目标。因此,在弄农屯农民自发“小块并大块”耕地整治的示范下,广西自然资源厅等职能部门总结农民经验,首先形成鼓励农民自发开展“小块并大块”的政策支持和资金支持,并在整个广西推广;其次,将支持范围扩大为农民、农村集体经济组织和农业经营主体;然后,广西自治区政府将“小块并大块”耕地整治政策经验应用于33.33万hm2“双高”糖料蔗基地建设;广西的“小块并大块”以奖代补土地整治政策,将传统自上而下政府主导模式,转变为各类经营主体自发自主开展土地整治工程建设而政府进行政策和资金支持的模式,是对传统土地整治模式的政策创新。

3 农民自主型“小块并大块”土地整治模式的机理分析

3.1 不同社会经济背景下细碎化与耕地利用系统要素协调性

细碎化通过影响土地、资本、技术、劳动等要素投入,从而影响耕地利用系统要素与外部环境之间的耦合协调关系[33],进而影响作物产量、生产效率和生产成本。这里对1980年(包产到户)、小块并大块之前、小块并大块之后三个时点进行分析。

包产到户时,为了保证绝对公平,进行“肥瘦搭配、远近结合”分配土地,导致农户地块分散细碎,再叠加自然地理条件造成耕地更加细碎。同时,包产到户之初,二三产业不发达,农村劳动力主要集中在农业生产中,而且社会经济发展比较落后,缺乏拖拉机和现代灌溉技术。因此,包产到户之初低水平的社会经济背景下,细碎化与耕地利用系统的土地、资本、技术、劳动、人畜耕作、无灌溉等要素是相互适应的(图3a)。

图3 不同社会经济发展水平下细碎化与耕地利用系统要素协调性Fig.3 Coordination characteristic of fragmentation and land use system under different social and economic development level

随着社会经济发展,农村劳动力大量转移,从事农业劳动力越来越少;同时,大型机械和现代节水灌溉技术等有了使用可能;但是,细碎化却制约着现代机械应用、限制灌溉设施的修建,即耕地细碎化制约了国家和农民投资农田基础设施的积极性;即使新建道路和沟渠等农田基础设施,细碎化仍制约效率的提高、不利于生产成本的降低;即使农户之间土地流转,也仅仅是规模扩大,细碎化的诸多弊端依旧难以克服。因此,随着社会经济发展,在“小块并大块”之前,细碎化与土地、资本、技术、劳动等要素越来越不适应,即细碎化与高水平社会经济背景下耕地利用系统要素不协调(图3b)。

“小块并大块”之后,通过地块空间位置调整,改变了耕地物理状态,实现了农户耕地集中连片,促进国家和农民进行田间道路和农田水利等基础设施建设;最终实现改进的细碎化与高水平社会经济背景下土地、资本、技术、劳动、集中连片、机械、灌溉等要素的重新协调与适应(图3c)。

因此,“小块并大块”本质是在既定社会经济发展等系统环境条件下的细碎化与耕地利用系统要素的优化与协调;更进一步讲,包产到户之初,细碎化与低水平生产力下耕地利用系统要素相适应;随着经济的发展,细碎化与高水平生产力下耕地利用系统要素不相适应;小块并大块之后,改进的细碎化与高水平生产力下耕地利用系统要素重新适应,即小块并大块通过调整地块空间位置而调整生产关系,促进了生产关系与生产力的重新协调适应。

3.2 农民自主型“小块并大块”与传统土地整治实施过程比较分析

传统土地整治模式,一般是自上而下的政府主导、公司实施模式,政府委托相关公司编制土地整治规划、政府制定土地整治年度计划、县级政府委托业务公司进行规划设计、征求公众意见调整规划、县级政府委托业务公司进行施工(图4a)。传统土地整治模式的弊端是:公众参与不足,权属调整开展较少,实施过程中农民和政府的纠纷难以解决,监督成本过高。同时,根据 2008年对全国28个省份近10年来土地整治项目权属调整情况调查,仅有24个省份开展了土地承包经营权调整,调整总面积64.67万hm2,占项目总规模的14.9%;因此,传统土地整治未成为解决土地细碎的有效手段,传统土地整治对降低耕地细碎作用有限;主要原因,一是土地整治权属调整工作阻力较大,二是开展权属调整缺乏法律法规支撑,三是权属调整工作主体不明确[26]。

弄农屯农民自主型“小块并大块”耕地整治模式是农民“自下而上”与政府“自上而下”相结合的典型模式。该模式之所以能够成功,首先是具有能干的村干部(村民小组组长)带领;其次是成立了小块并大块“工作小组”,组织实施和协调内部矛盾;第三,政府进行政策支持、资金支持和技术支持。广西“小块并大块”耕地整治模式,克服了传统“自上而下”土地整治的监督困难、权属调整难以实施、公众参与不足等缺点,降低了监督成本,将复杂的权属调整交由村民小组这一“社区”来实施完成,是埃莉诺·奥斯特罗姆自组织治理理论在耕地细碎化整治中的应用[34]。“工作小组”这一制度设计,是“小块并大块”的实施机制和监督机制,是将权属调整复杂问题内部化的有效制度设计,是不同利益主体权衡下的有效决策机制(图 4b)。弄农屯农民自主型“小块并大块”耕地整治模式启示,应该清晰界定政府和相关利益主体的边界,由“工作小组”完成权属调整、农田设施规划、并组织施工,政府进行政策、资金和技术等支持并进行监督,实现农民从“被动参与整治”向“自发自主整治”转变。

图4 农民自主型“小块并大块”与传统土地整治实施过程比较Fig.4 Comparison of implementation process of traditional and farmer-dominated land consolidation pattern

4 农民自主型“小块并大块”土地整治实施效果评价

并地前后是以1999年的“小块并大块”耕地整治而言,并地前是指1999年之前的数据(1998年),并地后是指1999年之后的数据。耕地景观格局评价能够特别反映“小块并大块”这种模式对降低细碎化的作用,农田水利和田间道路分析能够说明“小块并大块”对国家、集体和农民等多主体投入农民建设的积极性影响,效率和投入产出分析从长时间序列说明“小块并大块”对机械、灌溉等新技术使用和农业结构变化的影响。

4.1 小块并大块后耕地景观格局评价

弄农屯农民“小块并大块”土地整治项目区总面积为63.56 hm2,“小块并大块”后耕地面积为34.67 hm2,净增加2.00 hm2,增加耕地率为6.12%。增加的耕地主要来自于土沟填平和田埂归并,分别增加耕地 0.93和1.98 hm2;同时,由于道路宽度和长度的增加,“小块并大块”后道路占地面积净增加0.78 hm2;“小块并大块”后政府出资修建了渠道,占地面积为0.13 hm2(表1)。因此,弄农屯“小块并大块”耕地整治,通过填平土沟和归并田埂增加耕地面积,显著提高土地利用率。

弄农屯农民自发开展“小块并大块”能够显著减少农民的承包地块数量,优化耕地景观格局。“小块并大块”后项目区农户的承包地块数量从1 324块减少到121块,净减少 1203块,实现多数农户1~2个地块。“小块并大块”后平均地块面积从 0.025 hm2/块增加到0.287 hm2/块,净增加0.262 hm2/块,增加10.48倍。“小块并大块”后户均地块数量从14.24块减少到1.30块,净减少12.94块,显著优化耕地格景观局(表1,图5)。

表1 农民自主型“小块并大块”土地整治前后耕地景观格局Table 1 Landscape pattern of arable land before and after farmers-dominated “merging small plots to large plot” land consolidation

图5 农民自主型小块并大块前后耕地格局Fig.5 Arable land pattern before and after farmers-dominated“merging small plots to large plot” land consolidation

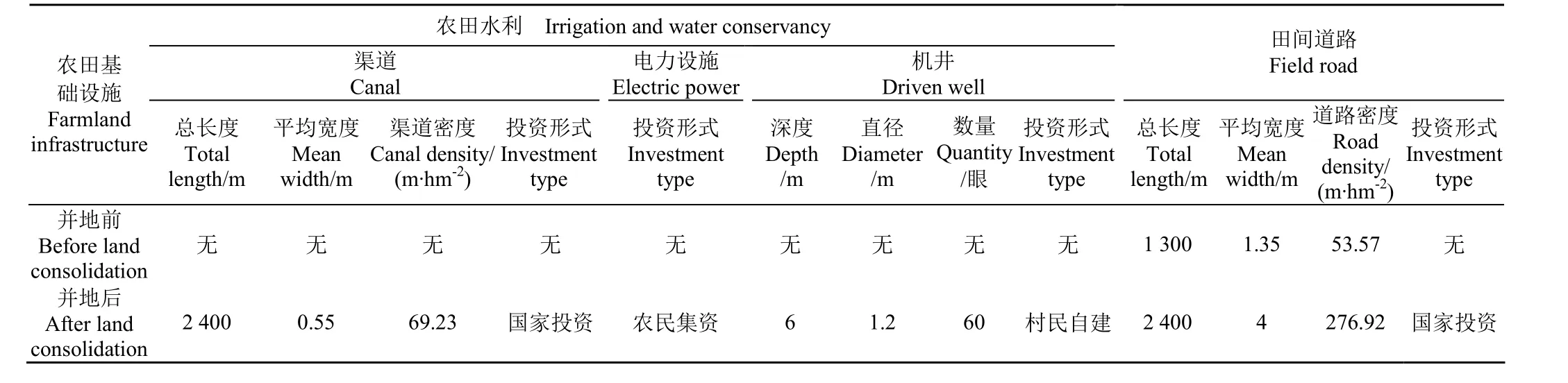

4.2 小块并大块后农田基础设施分析

“小块并大块”之前,弄农屯没有灌溉设施,无法灌溉,主要由于地块分散,面积狭小,国家无法修建渠道和机井等农田水利设施,农民也没有农田基础建设投资的积极性。“小块并大块”之后,项目区耕地集中连片,每户1~2个地块,成为国家农田建设投资的优先选择;2002年国家农业开发项目为该片区统一修建水渠,共新建渠道5条,渠道总长度为2 400 m,渠道密度(单位耕地面积渠道长度)为69.23 m/hm2,于2003年建成并投入使用。同时,为了节省灌溉成本,农民以 3 750元/hm2集资修建电力设施,使灌溉动力从柴油转变为电力。为解决枯水期渠道无水灌溉的问题,农民自发且自主出资打井60眼,每眼深6 m,直径1.2 m,保证枯水期的农田灌溉(表2)。

“小块并大块”前,土地不平,田间道路比较窄,平均宽度1.35 m,总长度1 300 m,仅能通过人畜和5 kW小型拖拉机;因此,“小块并大块”前,狭窄的田间道路极大限制了大型机械的使用,也制约了农产品的销售,阻碍农业转型发展。“小块并大块”之后,统一规划田间路网,2012年“小块并大块”耕地整治“以奖代补”资金为该片区统一建设了4 m宽的水泥路。小块并大块后,田间道路总长度由1 300 m增加到2 400 m,宽度由1.35 m 增加到 4 m,道路密度从 53.57 m/hm2增加到276.92 m/hm2;极大方便农业生产,促进机械化应用,提高机械效率和农业生产效率(表2)。

因此,“小块并大块”促进国家投资、农民集资、农民自建等多种形式农田基础设施建设,为农业现代化发展奠定了基础。

4.3 小块并大块后耕地利用效率分析

黑皮果蔗属于劳动密集型作物,需要精细管理,生产程序复杂,需要投入大量人工,其生产程序为“犁地—开行—放水倒浆—盖地膜—施肥—打药—灌溉—剥叶子—挖甘蔗—运输”。对果蔗而言,“小块并大块后”能够显著提高耕地利用效率的主要是犁地、大培土、灌溉和运输四个环节,其余生产环节仍由人工完成。小块并大块后,犁地方式从牛转变为75 kW大型拖拉机,犁地深度从20 cm增加到50 cm,是并地前的2.5倍;犁地效率从0.008 3 hm2/h提高到0.666 7 hm2/h,是并地前的80倍。大培土方式从人工转变为5 kW小型拖拉机(大培土时甘蔗高度达到1 m左右,故只能使用小型机械),大培土效率从 0.004 2 hm2/h提高到0.033 3 hm2/h,是并地前的8倍。灌溉从无到有,而且是节水喷灌,灌溉效率为0.041 7 hm2/h。运输方式从人工肩挑背扛到12.5 kW小型拖拉机运输,运输效率从75 kg/h提高到6 000 kg/h,是并地前的80倍。因此,“小块并大块”极大地促进了机械的应用,显著提高了耕地利用效率,显著减轻了劳动强度,解放了劳动力(表3)。

表2 农民自主型“小块并大块”土地整治前后农田水利和田间道路情况Table 2 Field irrigation and road conditions before and after farmers-dominated “merging small plots to large plot” land consolidation

表3 农民自主型“小块并大块”土地整治前后耕地利用效率变化Table 3 Arable land use efficiency before and after farmers-dominated “merging small plots to large plot” land consolidation

4.4 小块并大块后投入产出分析

由于机械深耕和有机肥使用,“小块并大块”后,糖料蔗产量由 60 t/hm2提高到 90 t/hm2,毛收益从27 000 元/hm2提高到 40 500元/hm2,尽管单位面积生产成本从19 500元/hm2提高到22 500元/hm2(即生产成本从325元/t降低到283元/t),单位面积净收益由7 500元/hm2提高到15 000元/hm2,净增加1倍(表4)。2003年后,由于灌溉条件改善,弄农屯种植作物由耐旱的糖料蔗转型为需要精细管理和灌溉的香蕉,单位面积净收益达到66 000元/hm2,是糖料蔗的8.8倍。由于柴油灌溉成本较高,2005年弄农屯农民集资修建电力设施,2006年开始投入使用,使用电力的灌溉成本(750元/hm2)比之前使用柴油的灌溉成本(2 250元/hm2)显著降低,每公顷节约1 500元。2006年-至今,弄农屯开始种植需水量较大的高附加值经济作物黑皮果蔗,单位面积净收益高达87 000元/hm2,是“小块并大块”前糖料蔗的11.6倍(表4)。

因此,弄农屯“小块并大块”后促进了农业机械、农田灌溉等现代装备技术应用,不仅降低了单位产量的生产成本,而且显著提高了糖料蔗产量;更重要的是,在市场需求相同条件下,“小块并大块”改善了农田基础设施,进而使农业结构调整成为现实(糖料蔗—香蕉—果蔗),每公顷净收益显著提高(7 500/15 000元—66 000元—87 000元)。

表4 农民自主型“小块并大块”土地整治前后投入产出分析Table 4 Cost and return analysis before and after farmers-dominated “merging small plots to large plot” land consolidation

5 结论与讨论

5.1 结 论

1)农民自主型“小块并大块”土地整治模式内涵:农民自发自主进行小块并大块、土地平整、道路水利等规划设计与实施的“自下而上”农田建设,与“自上而下”政府按照相关农田建设标准进行“以奖代补”资金支持相结合的土地整治模式,充分体现了农民主体作用和公众参与。广西自治区政府根据农民实践,形成鼓励农民自发开展“小块并大块”的政策支持和资金支持,并在整个广西推广;然后,将支持范围扩大为农民、农村集体经济组织和农业经营主体;并应用于33.33万hm2“双高”糖料蔗基地建设;广西“小块并大块”政策,将传统自上而下政府主导模式,转变为各类经营主体主导土地整治而政府进行政策和资金支持的模式,是实施主体转变的土地整治模式和政策创新。

2)农民自主型“小块并大块”土地整治模式机理是在既定社会经济发展外部环境条件下,通过农民自主进行“小块并大块”解决细碎化问题,实现集中连片;乃至进行农户土地流转(自发流转、合作社等)以扩大经营规模,实现生产关系的组织创新;以实现细碎化及土地利用系统要素与社会经济发展等系统外部环境的协调匹配,促进生产关系与生产力的适应并优化土地利用系统,最终实现“降低成本、提高效率、增加产量、优化种植结构和增加收益”多重土地利用目标。

3)农民自主型“小块并大块”显著提高土地利用率,通过归并土沟、田埂等增加耕地面积6.12%。“小块并大块”促进集中连片和优化耕作格局,项目区地块数量从1 324块减少到121块,实现多数农户1~2个承包地块,平均地块面积增加10.48倍。“小块并大块”有利于机械化应用和提高耕地利用效率,犁地从牛转变为拖拉机、大培土从人工转变为机械,灌溉从无到可以充分灌溉;犁地效率、大培土效率和运输效率分别是并地前的80倍、8倍和80倍。“小块并大块”降低生产成本,糖料蔗生产成本由325元/t降低到283元/t,灌溉成本从2 250元/hm2降低到750元/hm2。“小块并大块”有利于增产增收,机械深耕和有机肥使得糖料蔗产量由 60 t/hm2增加到90 t/hm2,净收益从7 500元/ hm2提高到15 000元/hm2;而且,灌溉设施的完善促进农业结构调整,由糖料蔗转变为香蕉,进而转变为果蔗,单位面积净收益提高到75 000元/hm2、87 000元/hm2,分别是“小块并大块”实施前的8.8倍和11.6倍。

5.2 讨 论

1)“小块并大块”实施过程中存在的困难和问题是:农民观念不一,很难对道路占地、耕地质量等级、开荒地等问题达成一致意见;即使在达成意见下,分到“二等地”(沙多,低洼容易水淹)的农户反悔,拒绝执行分地方案,存在争吵甚至打架情况。因此,土地整治中权属调整程序复杂,实施成本较高,而且涉及农民利益,外界力量难以解决;而农民自主型“小块并大块”模式中的“工作小组”这一制度设计,不仅是“小块并大块”的实施机制和监督机制,而且是将权属调整复杂问题内部化的有效制度设计,是不同利益主体权衡下的有效决策机制,是外部效应内部化的探索实践,具有推广意义。该模式启示,应清晰界定政府和相关利益主体的边界,由“工作小组”完成小块并大块、农田设施规划、并组织施工,政府进行政策、资金和技术等支持并进行监督,实现农民从“被动参与整治”向“自发自主整治”转变。

2)在广西能够推广“小块并大块”的原因:其一,广西主要是山地丘陵区,耕地更加细碎,对农业经营的限制更大,是一种细碎化极其严重情况下的倒逼机制;其二,当地经济发展落后,农民对农业的依赖程度相对较高,农民有进行“小块并大块”以方便经营、降低成本和提高收入的积极性。因此,农民自主型“小块并大块”模式主要适用于耕地细碎化程度较高的山地丘陵区,且农民对土地依赖程度比较大的欠发达地区。同时,农民自主型“小块并大块”模式也存在缺陷,小块并大块后,部分农户仍有两个地块,仍然是细碎化经营;而且,该模式需要强有力的村内能人带领,以开展“小块并大块”并申请奖补,这样的村内能人往往是很多村庄欠缺的;应当加强对大学生村官、乡贤、村干部等“小块并大块”政策和实施培训,进而解决农民自主型“小块并大块”所需要的村内能人领导力问题。

3)广西“小块并大块”耕地整治政策经验的推广启示:其一,省级政府层面发文进行政策支持和资金支持(政策支持以解决农民对“小块并大块”违法的担忧,农田建设资金支持以解决并地后的农田工程建设);其二,需要得力能干的村干部领导实施;其三,需要成立小块并大块“工作小组”,由姓氏、党员、村干部、村内精英等共同组成,保证“小块并大块”实施的公信力。