桥粒芯糖蛋白抗体与天疱疮临床表型和疾病活动度的关系及其变化规律

李锁 李志量 荆可 向睿宇 张寒梅 冯素英 林麟

中国医学科学院 北京协和医学院 皮肤病医院皮肤科 江苏省皮肤病与性病学重点实验室,南京 210042

天疱疮是一种严重的自身免疫性表皮内水疱病,可导致皮肤和/或黏膜出现松弛性水疱和糜烂面,并可造成严重的低蛋白血症、感染甚至败血症。天疱疮发病机制尚不清楚,目前认为桥粒芯糖蛋白1(Dsg1)和Dsg3 抗体在诱发天疱疮水疱形成中起了主要作用,并为桥粒芯糖蛋白的“补偿学说”提供了理论基础[1]。目前天疱疮主要治疗药物仍为糖皮质激素,在治疗早期可根据皮损面积和新发皮损或天疱疮疾病面积指数调整糖皮质激素剂量,然而在缓解期大部分患者皮损基本愈合,因此寻找一个客观可靠的指标来监测病情及指导药物调整尤其在临床缓解期显得十分重要。目前有不少文献报道Dsg1抗体和Dsg3抗体与临床表型和疾病严重程度和活动度相关[2-3],然而大部分临床研究样本量偏少且随访时间短,不能够很好地反应Dsg1和Dsg3 抗体变化规律。为此,我们检测天疱疮患者相关抗体,探讨Dsg1 和Dsg3 抗体与天疱疮临床表型和疾病活动度关系及变化规律,从而更好地指导疱病血清学诊断和病情监测在天疱疮中的应用。

病例与方法

一、病例

2015年1月至2018年1月在中国医学科学院皮肤病医院就诊的111 例天疱疮患者,男61 例,女 50 例,年龄 19~ 87 岁,平均年龄 49.53 岁。按照临床表型分类,落叶型天疱疮43 例,男21 例,女22 例,平均年龄50.95 岁;黏膜型寻常型天疱疮10 例,男 6 例,女 4 例,平均年龄 49.7 岁;黏膜皮肤型寻常型天疱疮58 例,男34 例,女24 例,平均年龄48.62 岁。

入选标准:①皮肤和(或)黏膜出现松弛性水疱,尼氏征阳性;②组织病理可见棘层松解细胞;③直接免疫荧光可见角质形成细胞间IgG和/或C3沉积;④Dsg1和/或Dsg3 ELISA值 >20 U/ml。其中天疱疮诊断符合①+②+③或④;或者①+②或③或④,但需排除其他棘层松解性疾病如毛囊角化病、家族性良性慢性天疱疮和一过性棘层松解性皮病等[4-5]。本研究通过中国医学科学院皮肤病医院医学伦理委员会批准[批准号:(2016)快审第(KY004)号],患者均签署知情同意书。

初发定义为患者发病首次就诊,未系统使用糖皮质激素及细胞毒药物;控制阶段为至少2周内没有新发的红斑和水疱,原有的水疱和糜烂面开始消失;糖皮质激素维持治疗阶段为口服糖皮质激素(相当于泼尼松)<15 mg/d,且病情稳定1个月及以上;病情复发为皮肤和黏膜出现≥3处新发的红斑和/或水疱或者原有水疱和/或糜烂面向外扩展,且使用原糖皮质激素量1周内不能自发愈合[2,4]。

二、ELISA定量

111例天疱疮患者中,初发时、控制阶段、维持阶段分别有 92 例、53 例、33 例患者进行 ELISA 检测,9 例患者出现复发后进行ELISA 检测。按照Dsg1和Dsg3抗体检测试剂盒(日本MBL公司)说明书操作。将待测血清(1∶101稀释)及Calibrator1和Calibrator2 各100 μl 分别加入至抗原包被的微孔,室温孵育1 h,洗涤4次;各孔加入100 μl结合液,室温孵育1 h,洗涤4次;各孔加入100 μl底物溶液,室温孵育30 min;各孔加入100 μl 终止液终止酶反应。酶标仪(美国BioTek 公司)450 nm下读取每孔吸光度(A值),根据结果判定公式计算Dsg1、Dsg3水平,抗体水平(U/ml)=(A450样本-A450Calibrator1)/(A450Calibrator2-A450Calibrator1)× 100,每个样品 2 个复孔,取平均值。结果判定:Dsg1、Dsg3 抗体水平<20 U/ml为阴性,>20 U/ml为阳性。

三、统计学方法

采用SPSS 22软件,计量资料以表示,多组间比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用LSD-t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、天疱疮患者Dsg1和Dsg3抗体检测结果

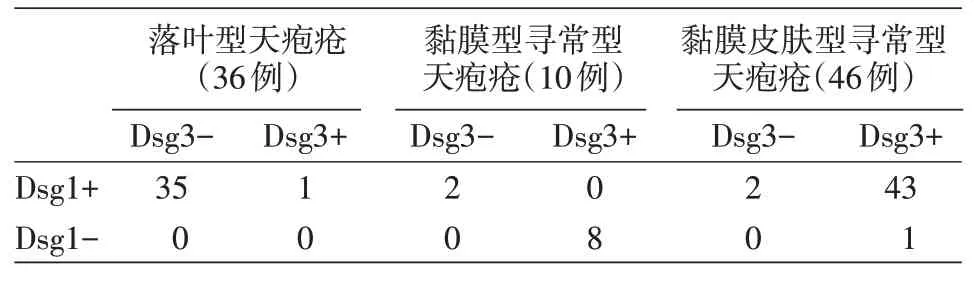

43 例落叶型天疱疮患者中,36 例初发时检测Dsg1 和 Dsg3 抗体水平,ELISA 值阳性率分别为100%、2.77%;10 例黏膜型寻常型天疱疮分别为20%、80%;58 例黏膜皮肤型寻常型天疱疮中46 例初发时检测 Dsg1 和 Dsg3 抗体水平,ELISA 值阳性率分别为97.82%、95.65%(表1)。

表1 天疱疮患者初发时酶联免疫吸附试验检测桥粒芯糖蛋白1(Dsg1)和Dsg3抗体结果 例

二、Dsg1和Dsg3抗体与临床活动度的关系

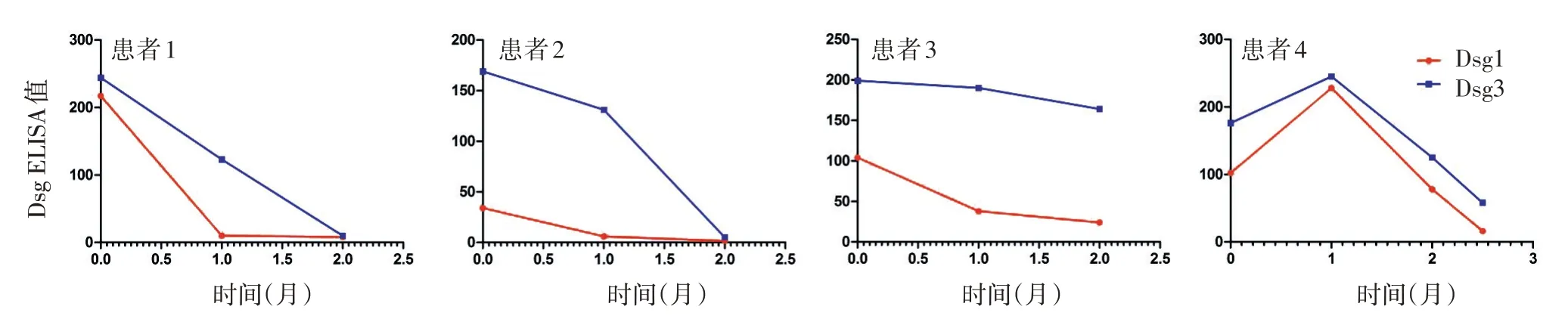

与初发和复发时相比,控制和维持阶段Dsg ELISA 值明显下降(P< 0.01);9 例出现复发的患者,Dsg ELISA指数明显上升。见表2。4例黏膜皮肤型寻常型天疱疮患者初发时及Dsg ELISA 多点检测发现,Dsg1 抗体水平较Dsg3 抗体水平更易下降。见图1。

三、患者表位扩展现象

111 例天疱疮患者在治疗过程中,有2 例女性患者出现表位扩展。患者1,50 岁,初发时临床表型为落叶型天疱疮,Dsg1、Dsg3抗体滴度分别为36 U/ml、0;20个月后口腔出现水疱和糜烂,Dsg1、Dsg3抗体滴度分别为102、105 U/ml。患者2,54岁,初发时临床表型为黏膜皮肤型寻常型天疱疮,Dsg1、Dsg3 抗体滴度分别为 142 U/ml、0;发病 19 个月后滴度分别为173、164 U/ml(图2)。

四、病情稳定期Dsg1和Dsg3抗体高滴度分析

4例患者在病情稳定期发生Dsg抗体高滴度现象,其中1例为落叶型天疱疮,3例为皮肤黏膜型寻常型天疱疮(图3)。4 例患者在开始发病1 个月至半年内抗体滴度随着疾病得到有效控制逐渐下降并转变为阴性,半年至1年后抗体滴度逐渐升高并维持在高滴度水平而病情平稳,糖皮质激素减量时天疱疮病情并未发生波动。

讨 论

1964年Beutner 和 Jordon[6]发现寻常型天疱疮患者血清存在能够和表皮细胞表面抗原结合的循环抗体,开启了天疱疮靶抗原的研究。随着分子生物学和免疫学技术的进步,证实了天疱疮主要靶抗原为Dsg1 和Dsg3,并通过免疫荧光和免疫组化发现Dsg1 和Dsg3 在皮肤和黏膜的分布位置不同,进而发展了桥粒芯糖蛋白的“补偿学说”[1],将天疱疮大致分为落叶型天疱疮(Dsg1 抗体阳性),黏膜型寻常型天疱疮(Dsg3抗体阳性)和黏膜皮肤型寻常型天疱疮(Dsg1和Dsg3抗体阳性)。目前有不少文献已报道Dsg1 抗体和Dsg3 抗体与天疱疮临床表型、疾病严重程度、活动度相关[2-3,7-11],但大部分临床研究样本量偏小,不能够很好反应Dsg1、Dsg3抗体规律。目前天疱疮主要治疗药物仍为糖皮质激素,大部分天疱疮患者临床缓解期时皮损基本愈合,因此寻找一个客观可靠的指标来监测病情及指导药物调整显得十分重要。本研究对111 例天疱疮患者进行相关抗体检测,探讨Dsg1 和Dsg3 抗体与天疱疮临床表型和疾病活动度关系及变化规律,从而更好地指导疱病血清学诊断和病情监测在天疱疮中的应用。

表2 酶联免疫吸附试验检测天疱疮患者初发时及治疗后不同阶段桥粒芯糖蛋白l(Dsg1)和Dsg3抗体水平(U/ml±s)

表2 酶联免疫吸附试验检测天疱疮患者初发时及治疗后不同阶段桥粒芯糖蛋白l(Dsg1)和Dsg3抗体水平(U/ml±s)

注:a 与初发时比较,P < 0.05;b 与复发时比较,P < 0.05

?

图1 4例黏膜皮肤型寻常型天疱疮患者初发时及治疗期间桥粒芯糖蛋白l(Dsg1)和Dsg3抗体多点检测水平(U/ml)

图2 2例出现表位扩展现象的天疱疮患者桥粒芯糖蛋白l(Dsg1)和Dsg3抗体滴度变化情况(U/ml)

图3 4例稳定期天疱疮患者发生桥粒芯糖蛋白抗体(Dsg1、Dsg3)高滴度现象(U/ml)患者1为落叶型天疱疮患者,患者2~4为黏膜皮肤型寻常型天疱疮患者

通过天疱疮临床表现和Dsg 抗体类型相关性研究,逐步发展为桥粒芯糖蛋白补偿学说:即当Dsg1 和Dsg3 共同表达于同一细胞时,他们将互相补偿对方自身或者抗体所致的功能不足[1]。我们的研究发现,落叶型天疱疮、黏膜型寻常型天疱疮和黏膜皮肤型寻常型天疱疮患者符合率分别为35/36、8/10和43/46,说明其他次要抗原和表位扩展等因素参与天疱疮的发病,但桥粒芯糖蛋白抗体作为主要致病抗体参与天疱疮发病[12-16]。同时我们发现2 例黏膜型寻常型天疱疮患者Dsg1 抗体阳性而Dsg3抗体阴性,Kogi曾报道5例类似患者[17]。目前对黏膜型寻常型天疱疮出现Dsg1抗体的现象尚未阐明,发生该现象可能有,抗Dsg1抗体与Dsg3有交叉反应;可能存在其他因素参与黏膜型寻常型天疱疮的发病;Dsg1 特殊靶位参与黏膜型寻常型天疱疮的发病;可能是副肿瘤性天疱疮患者合并Dsg1 抗体(本文2 例患者随访时间已有2年,可排除副肿瘤性天疱疮的可能)。

与初发和复发时相比,控制和维持治疗阶段Dsg 抗体水平明显下降,同时发现皮肤黏膜型寻常型天疱疮初次治疗期间Dsg1抗体水平较Dsg3抗体水平更易下降。Dsg1 和Dsg3 抗体均可引起P38MAPK活化及角蛋白回缩,最终导致细胞解离,而Dsg1抗体和Dsg3抗体介导的具体信号传导途径目前发现存在差异:Dsg3 抗体更易活化Src,而Dsg1抗体更易导致Ca2+内流和ERK活化[9,18]。结合我们的临床研究,Dsg1 抗体和Dsg3 抗体介导的具体信号传导途径研究有可能会揭示不同类型天疱疮治疗异质性的具体机制,并实现天疱疮精准化治疗。

在Dsg 抗体水平监测过程中,我们发现4 例患者出现病情稳定期Dsg 抗体高滴度现象。其特点为Dsg 抗体滴度随着疾病得到有效控制逐渐下降并转变为阴性,半年至1年后抗体滴度逐渐升高并维持在高滴度水平而天疱疮病情平稳,且糖皮质激素按计划减量时病情并未发生波动。Dsg 抗体高滴度现象一直困扰着临床工作者和相关科研人员,有多种解释假说[2],由于天疱疮是由多克隆自身反应性B细胞介导的自身免疫性疾病,因此可能在疾病治疗过程中,随着致病性自身反应性B细胞被清除,而非致病性自身反应性B细胞由于各种原因免被清除,从而导致Dsg抗体高滴度而病情稳定的现象,其他解释还有Dsg抗体发生了亚类转换或机体对Dsg抗体产生免疫耐受。

本次研究表明,Dsg 抗体谱与天疱疮临床表型有关,其Dsg ELISA 值和天疱疮患者疾病活动度相关,可用于监测疾病活动,并可对治疗的有效性作出评价。部分患者可出现病情稳定期Dsg 抗体高滴度现象,在调整糖皮质激素剂量时我们应当结合临床制定相关治疗方案。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突