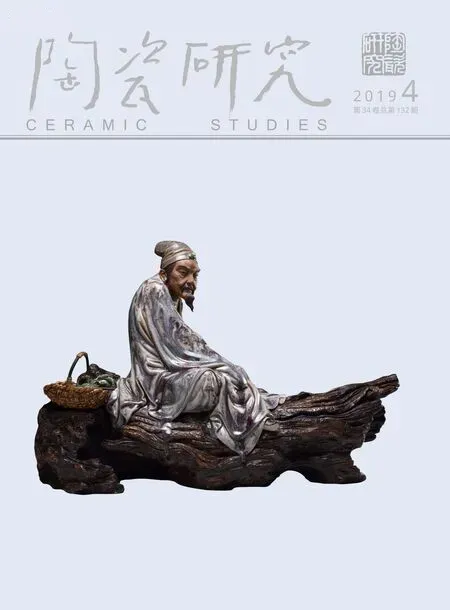

现代陶艺的逻辑链条与学术畛域

——以中国长春国际陶艺大赛作为观照点的批评性思考

马凯臻

(江苏师范大学,江苏省徐州市,221009)

细思,成熟且经典的艺术形态哪个没有“画地为牢”之嫌?各类艺术形式之间的跨界与融合是有的,也是必然趋势,但也有一个度的存在,度即是要控制住千万别把“我”变成了“他”;当然无界也是有的,但作为艺术个案来说,无界可能成就经典,但作为一种艺术形态,无界便意味着这一形态的消解,由形态而出的经典便无从谈起。其实,这就是人类企图用艺术表达或呈现自己之后,紧跟着必须面对的一个悖论:一方面人类创造了艺术并通过艺术摆脱禁锢,获得了生命的自由;另一方面人类所创造的艺术形态一旦发展至成熟,反过来又会成为一种权力,令人类必然地为自己发展起来艺术形态所奴役。

艺术形态的成熟,意味着其内在的逻辑链条的完善;将其拉入理论框架梳理,意味着对学术畛域的思考。

不会有人误判吧,将逻辑链条与学术畛域视为守旧或雷池?之前我曾写过一篇《陶艺,何以现代——身体维度的观察与理解》①(以下简称《陶》文),企图通过对中国陶艺史的代际梳理,确立一个认知现代陶艺的逻辑起点,以打通探究现代陶艺的路径,明确其存在论基础,并据此辨析现代陶艺与其它艺术形态的学术畛域所在,最终把握现代陶艺的本质与意义。但该文基本没有对现代陶艺的当下景况进行观照,这是缺憾。恰好,该文于正式写作之前的七月份,我有幸参加了“长春国际陶艺论坛”,提前将《陶》文的大致脉络在论坛上做了15分钟的发言。因为该论坛为“第8届中国长春国际陶艺作品邀请展,暨首届“亚泰•莲花山杯”国际陶艺大赛”②中的一环节,所以本人又有幸近临现场观察了来自29个国家和地区的52位陶艺家的创作。这一机遇对我很重要,这倒不是因为此次活动体现了怎么的水平,而是它提供了一个国际性的观察角度与交流平台,助我拓宽了视野,并由参赛陶艺家的最新创作那里带出了些许批评性的思考。

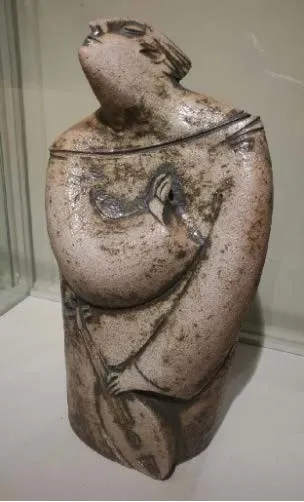

我在《陶》文中陈述了一个基本观点:身体本位是现代陶艺的存在论基础,“现代陶艺不是一个具有其它意义指向的指称,而是一个围绕身体意义,令其它所有成为服从者的一个形态系统。”③此亦本文所强调的逻辑链条与学术畛域。有趣的是本届大赛的两件金奖 作品恰好可成为补充或延续《陶》文基本观点的两个相互比照的观察点。获金奖的是两位女性陶艺家,她们分别是赞格•多莉(以色列)——作品《Now What? 》与米亚兹韦泽娃•汉娜(白俄罗斯)——作品《回响》,我所感兴趣的焦点问题恰好在这两位的作品中体现为正反两面。在大赛现场观摩陶艺家的临场表现十分有趣,但诸位陶艺家留给我的印象则有强有弱,比如,我现在很难回忆起赞格•多莉的创作境况,但对米亚兹韦泽娃•汉娜却印象深刻。我几乎拍下了每位陶艺家的现场工作照,但用手机拍摄短视频的仅有米亚兹韦泽娃•汉娜,所以我对这位来自白俄罗斯的陶艺家收获金奖并不感意外。我至今还清晰记得她手握注满泥浆的橡胶气囊,将全部精神聚焦于泥浆从细细的胶管挤出的画面。④(图1)当时,作品已显雏形,其造型略似传统容器,但并非通过拉坯、捏塑或泥条盘筑、泥片卷曲等可以彰显所谓泥性特征的传统方法成型,而是在模具所确定的基本造型依托下,从橡胶气囊中挤出干湿适宜的泥浆,像建筑彩画沥粉一样积点成线,逐渐令泥浆秩序地构建起网状肌理的搭连。整个成型过程精细、准确而缓慢,不似许多陶艺家那样,指望某种偶然所得,达成扭曲、鼓泡、龟裂、塌陷等陶艺家追求的所谓泥性表达,以致我在看到作品的最终效果时,(图2)仍可以迅速将其创作过程的瞬间印象从繁杂的记忆中提取出来,继续感觉这位独具心机的陶艺家如何完全仰仗身体能量,凝聚细细泥浆,依照肌理秩序,一点点堆积,一点点加厚,一点点丰富,一点点成型,最终围合出一个单纯、纯粹的优雅空间的过程。这一创作境况让我更明确地感悟到,身体与泥土的互动,作为人类的共通性,往往就在这样一个过程中明确为作品的深厚意义;最终的烧成品当然重要,但它作为具象的凝固仅是这一过程的最后环节。由此我想,现代陶艺的评价系统,实在有必要将作品逐渐显现的过程作为重要的考察项。这就是我在《陶》文中所在意的陶艺家要善于调动自己的身体机能“并在身体与泥土的积极互动中审视自身,它的呈现过程是以即时创作时的身体感受为依据。”

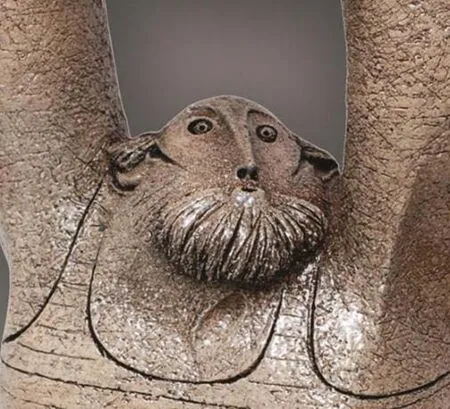

把米亚兹韦泽娃•汉娜的《回响》作为比照对象,我们再看另一位金奖作品,即以色列陶艺家赞格•多莉的创作的《Now What?》(图3)。面对这件作品我思忖评委颁其金奖的理由何在?纯然从技巧含量、技术能力等方面考虑,它不及米亚兹韦泽娃•汉娜,也不及几位获得其它奖项的陶艺家;若论陶艺家们所看重的泥性表达,它显然更不占优……余下,只有其所表达的厚重且令人深思的主题可能是与其它作品一争高下理由。从《Now What?》中大致可看出赞格•多莉的思考与长久保持战争警惕的以色列人的天然诉求的关联性。如果判断不错,评委的视线大概正是被少年形象与其胸前图像的互照,而引发的有关战争与和平,当下与未来,人类与命运等当下国际社会的共同关注所牵引。但是,我必须指出这一具有普世意义的世界性焦虑:现在怎么办?,并非由泥土与身体延伸而出的发问,也非造型本身所具有,其诉求的明晰主要依赖于少年胸前的绘画——坦克、防毒面具、手雷等视像。我一贯的主张是,现代陶艺无论是具象还是抽象,其自身应该是一个可能世界的存在,我们不能“把现代陶艺与雕塑、绘画等其它艺术形态等量齐观,即把现代陶艺看视为一种传达某一主题、意义或精神的媒介。”⑤更不应该必须依赖其它艺术形式的参与才可以打通意义呈现的途径。试想:如果我们放弃泥土而尝试用绘画的方式来呈现赞格•多莉想要表达的主题,是否绝无违合之感?我想应该不是问题,甚至绘画的表达可能更充分,更意味深长。艺术家对人类生存状态的关注与困惑令人感佩,但其意义基本是在忽略了现代陶艺本体意义的前提下实现的,而非依赖身体与泥土的表达。换句话说,作品主题已然游离于现代陶艺的逻辑链条之外,以至于我们不能不将作品挪移至其它艺术形态的叙述语境之中去提取价值。所以,起码在我这里很难认同它的现代陶艺属性。

图1

图2

图3

图4

有人或疑问:为什么要对富有创造性的现代陶艺有所限制呢?为什么不对现代陶艺提出所有可能性的要求呢?这个焦点问题即本文的标题——现代陶艺的逻辑链条与学术畛域。没错,现代陶艺是自由的,也必须是自由的。但是,在自由的旗帜下贸然而随意宣称某件作品为现代陶艺却是相当危险。因为,其宣称必然会遭遇何为现代陶艺的种种考量并有可能给出否定性的质问。为什么?我们不妨捋出这样一条思路:如果把现代陶艺理解为由诸多元素连缀而起的链条,那么这一链条则是由“必然元素”与“自由元素”所组成。所谓必然元素,即无论作品的主题与形式如何幻化多端,必然元素将始终如一的作为现代陶艺逻辑链条中的必然环节而存在。必然环节的缺失将导致逻辑链条的中断与失散,身体、泥土、火,以及其之间的相互作用,即我指称的必然元素;所谓自由元素,是指那些虽然附着于现代陶艺的逻辑链条之上,但可以自由脱离而出的元素,而且自由元素的离去一般不会影响逻辑链条的完整性,如纹饰、绘画、色彩或抽象、具象、精致性、粗糙感等。反过来说,如果身体、泥土、火等元素变身为自由元素而可任意离去——如置换为木、铜、玻璃钢等,却丝毫不影响作品的主题与观念的表达,那么这件作品便有可能受到质疑,它是否具有现代陶艺的基本属性?它是否只是一件利用了泥土、火等元素的非现代陶艺作品?上述辨析很重要,它既是构建现代陶艺的逻辑链条,也是从学理上辨析现代陶艺的学术畛域。没错,链条的非逻辑的连接与组合以及学术畛域的模糊,必然会动摇现代陶艺的存在论基础与理论定位。

本文对上述两件金奖作品的本体价值梳理是以“必然元素”作为基础构件的逻辑链条为依据,而对本次国际陶艺大赛的其它作品的本体价值判断同样可以依据这一逻辑链条进行批评性思考。可以看出,逻辑链条的确立排除了将“自由元素”作为判断现代陶艺的基本依据,这提醒我们对现代陶艺的审视须保持对身体与泥土互动意义的敏感。保持了必要的敏感度,即便作品没有刻意呈现泥性效果,强调视觉上的现代感,如对具象风格或具象表现风格的追求,甚至更努力地接近传的统经典风貌,而我们仍可以发现现代陶艺的本体价值蕴含其中。如本次国际大赛获银奖的叶甫盖尼•阿基那金卡(白俄罗斯)与卢西亚诺•艾里尔波尔•韦里贾尼(阿根廷)两位陶艺家的作品。

《好消息》的作者叶甫盖尼•阿基那金卡是一位形象孔武的白俄罗斯陶艺家,我很难想象那件一袭白衣,飘飘欲仙的少女是他所塑造。(图4)这是一件颇有具表风格的作品:少女的下方,陶艺家几乎不施心机地用粗厣的泥土构建起半球体底座,拙朴、斑驳、厚重,我更愿意将之理解为朴厚的大地;一袭白衣的少女正是在朴厚大地的衬举下更显轻盈柔曼。少女衣裙的肌理与米亚兹韦泽娃•汉娜的《回响》的收口之处似有相同的技术处理,显出了“必然元素”的精微机巧。除主体塑造外,我似乎多加关注了作者对两类泥性特质的非等量,非等质的使用:一组为极具重量感的半球体与少女悬浮曼舞的质与量的比照。两类完全不同的泥质与手法处理赋予给了不同的形象,令其各具质、量与形、态。这种关系处理中,白色裙裾的处理不再给人炫技之感,而是与型塑实现了既冲突又相融的完美粘合。另一组为半球体、号、花三种量不等,质(重色)相近的物象之呼应,从未形成的了具有节律感的体积比照关系。这是一种不为泥性而泥性的颇具心智的表达,因为作品通过泥性展现与质、量配置,在举重若轻地完成了造型的平衡与律动的同时,又将泥性自然升华为一种抒情意象与浪漫情调。

另一件银奖作品为阿根廷陶艺家卢西亚诺•艾里尔波尔•韦里贾尼所获。他创作的《吃车》同样颇为用心(图5):鸟首人身的形塑线条流畅,浑然一体,类似于原始陶器拍印绳纹的肌理削平了形体结构本该有的起起伏伏,于是“必然元素”似乎附加了意义功能,即提示了这一形塑的神话特征,使人仿佛听到了来自遥远的历史回声。作品的精彩之处在于,如果陶艺家为达到这一目的而过分强调拍印绳纹,就很容易使作品陷入一种纯然的原始想象,从而成为排斥现代意识灌入的潜在滞碍。于是,对现代与传统的衔接与通融之关系便成为作品成功与否的关键,这一点体现在了造型的现代构成关系上。但,这似乎还不够,还缺乏一个提示,于是那双蓝色的轿车状鞋子发生了作用,它的出现俨然就是古典意象之中闪进一丝现代情绪的微光。以这双鞋为过渡,鸟首人身之下延伸出若干蓝色轿车,如此一来,整件作品的意象趋向于明朗与朦胧并存,原始与当代对峙与整合的张力,从而使“吃车”的命题意味悠长。另外,这件作品虽然形体结构单纯至简,但节奏变化却没有放弃,关键是现代陶艺的“必然元素”仍有体现,如大面积的身体部分布满拍印绳纹,而其鸟首的面部却稍加打平,形成视觉中心;造型的另一端又采用了设色的方法,为身体延伸下来的瘦消下肢添加了适度的分量。乍看这件作品,似不见丰富的表达,但静心观之,对“必然元素”细微精道地处理,的确体现了陶艺家身体力度的张弛自如,以及对艺术尺度的把握能力。

以上作品的举证都反衬出赞格•多莉那件金奖作品的失误所在,即“必然元素”与“自由元素”的进退失调。当然,“必然元素”之外的任何不遗余力都没有问题,问题只在“自由元素”是否以抹平“必然元素”的痕迹为代价,而将作品引去另一方向的遐思;或言现代陶艺当然可以营造一个不错的“主题”,但不以该“主题”冒犯作为本体存在的“必然元素”为基本原则,此为本文所言称的现代陶艺创作的逻辑链条,亦是在理论层面如何看视现代陶艺的学术畛域。如果缺失这一原则,作品所夹携的叙事越宏大,主题越明确——我称之为现代陶艺的反逻辑,现代陶艺的本体特征就越有可能滑落至底谷。由此可见,评委给赞格•多莉的《Now What?》以最高荣誉,显然是被其叙事的宏大与主题的庄重带去了远离现代陶艺本体的地方。而我所指认的这种反逻辑的所谓现代陶艺作品在陶艺创作实践中并不鲜见,仅在长春国际陶艺作品邀请展中历届都有出现,如前届的拉脱维亚的两位陶艺家印古纳•斯库雅与米莉莎•布莱登的联手创作;(图6)本届除赞格•多莉外,还有优秀奖获得者俄罗斯陶艺家薇拉•巴卡斯托娃的作品。前者的系列作品在性别、情爱呈现,以及女性主义立场的表达方面作出了努力,但其着力的方向却与现代陶艺的本体渐行渐远;后者(图7)则几乎将现代主义绘画平行挪移到陶瓷材料上,因而我会质疑,这究竟是现代陶艺作品,还是从现代绘画的平面上抠下了一个人形。

图5

图6

图7

图8

为避免误会,必须再次申明:现代陶艺并不排斥纹饰、绘画、色彩,以及作者所赋予的主题或观念。只是现代陶艺与雕塑、绘画、装饰等艺术形式有着截然不同的本体价值层面上的编码方式,而现代陶艺的逻辑链条就是其存在论意义上的独特编码,纹饰、绘画、色彩等等自由元素必须服从现代陶艺的编码方式,为现代陶艺的或明或潜在的逻辑链条所牵引,并与其形成共振。我想,本届大赛中银奖获得者波兰陶艺家妮娜•米洛瓦诺的作品《白色的享受》(图8)或许可以帮助阐明这一观点。妮娜•米洛瓦诺是位有趣的姑娘,单纯,质朴,活泼,热情。她的作品同样以单纯,质朴,活泼,热情的风格传递着人类相互之间的亲情与挚爱,明示着人类与自然的相互关系。那些色彩对比强烈的作品有着中国民间泥塑一样的趣味,但比之更有着丰富的现代意趣传达。可以看出她努力将泥土、造型、色彩与现下的生活发生关系,而不是似中国传统的民间泥塑止步于传统民俗文化的潴留。更为重要的是,其作品的泥性虽然被厚重且艳丽的色彩所覆盖,但仍可以感受到艺术家在与泥土互动时的欢愉,以及在主题上与大自然的关联性。在本届论坛上妮娜•米洛瓦诺介绍了自己的艺术理念、创作过程,以及作品与自然的关系。我对她会将自己的作品随意置放在与人类生存相关的任何地方,比如荒野的草地,城市污水排泄口……从而让泥土以别样的形态回归自然。因而我格外感动于她的作品材料取之自然,也始终观照着自然。她的作品并没有在烧成之时,便意味着与自然、环境的彻底隔绝。

9、傲慢的演奏者(往届作品) [乌克兰]拜尔•格奥尔基,长春国际陶瓷艺术馆收藏 马凯臻 摄影

图10

图11

图12

图13

本届获得银奖的陶艺家中,有位来自乌克兰的陶艺家拜尔•格奥尔基,由于我初到长春时就在长春国际陶瓷艺术馆里欣赏了他的数件往届作品且印象颇深。而后,我又在大赛现场看到了他正在创作的作品。前前后后的观察引发了我的事关现代陶艺本体特征的另一思考。整体观之,拜尔•格奥尔基始终保持了一贯的风格意态,以及相当漂亮与成熟的技巧特征,其造型的模块化构成了极其鲜明的识别性——令人愉悦的拙笨与令人钦佩的巧妙。(图9-13)我以为拜尔•格奥尔基的这种艺术表达特别适合进入商业渠道,成为千家万户的案头陈设或商业环境中的艺术点缀。但是,这是另一方面成就,而作为现代陶艺的本体要求,其距离感便成为不容忽视的问题。我的评价之所以如此苛刻,乃是因为拜尔•格奥尔基熟练于自己特有的表现方式,以致不同的作品特别是人物面部的塑造总有相同的影子。这便意味着身体反复于相似的操作,已磨损了艺术家对泥性的感知。这里有一个相反的例证,中国陶艺家白磊谈到自己的创作经验时说:“做陶之初只有一个模糊的想法,并无固定和精确的构思;通常是在揉泥、拍打与切割的劳作中将与泥土磨合的瞬间感受及时把握,并逐渐使这种感受明晰起来,使之最终成为作品。”⑥白磊的创作极尽可能的彰显着“必然元素”在现代陶艺中的地位,并以此拒绝身体因反复相似的动作而日臻熟练于某种表现方式。这就是我在《陶》文中所在意的陶艺家要善于调动自己的身体机能“并在身体与泥土的积极互动中审视自身,它的呈现过程是以即时创作时的身体感受为依据。”所以,白磊所言称的这种创作方式,就体现为现代陶艺最极致的可贵。

前述已多次强调了“必然元素”的意义,这种强调意在说明:基于身体与泥土相互作用的现代陶艺,实际上是人类情感的外化或反射,人类的审美、情感等等神经系统都借助身体的智与巧与之相连。所以,现代陶艺一定体现了人的身体行为与精神意志的在场性,因而它是人类身体行为与精神意志的象征。正因为如此,现代陶艺才成为可以链接不同人种,不同国度,不同民族,不同文化的,具有普世意义的文化枢纽。需要强调的是,身体非肉体,身体的行为不是肉体的运动。身体(body)包括肉体和灵魂;肉体(flesh)更强调血肉之躯。身体为意志所控制;一旦抽去意志力便坠之为肉体。肉体近于行尸,定然失控于意识?萨特在《存在与虚无》详尽描述的一段对咖啡馆侍者的考察,可作为我们理解这一问题的有趣参照:

让我们考察一下咖啡馆的侍者。他有灵活的和过分的、过分准确、过分敏捷的姿态,他以过分灵活的步子来到顾客身边,他过分殷勤地鞠躬,他的嗓音,他的眼睛表示出对顾客的要求过分关心,最后,他返回来,他试图在他的行动中模仿只会被认作是某种自动机的准确严格,他像走钢丝演员那样以惊险的动作托举着他的盘子,使盘子处于永远不稳定、不断被破坏的、但又被他总是用手臂的轻巧运动重新建立起来的平衡之中。他的整个行为对我们似乎都是一种游戏。他专心地把他的种种动作连接得如同是互相制约着的机械,他的手势,他的嗓音都似乎是机械的;他显示出了一种物的无情的敏捷和速度。他表演,他自娱。但是那时他演什么呢?无须很长时间的观察我们就可了解到:他扮演的是咖啡馆侍者。这没有什么使我们吃惊的:游戏是一种测定和调查。孩子在做身体游戏时是为着探索身体,是为着认清身体的各个器官;咖啡馆的侍者用他的身份表演为的是实现这身份。这种义务同强加给所有商人的义务没有区别:他们的身份完全是一套礼仪,公众舆论要求他们把它作为礼仪来实现,食品杂货店主、裁缝店主、拍卖估价人都有自己的舞蹈,通过舞蹈,他们努力想说服顾客们把他们只看成是一个食品杂货店主、裁缝店主、拍卖估价人,而不是什么人。⑦

我们注意到,萨特对咖啡馆侍者熟练的待客技巧并不买帐,批评为“种种动作连接得如同是互相制约着的机械,他的手势,他的嗓音都似乎是机械的;他显示出了一种物的无情的敏捷和速度。”这几乎就是对待者的动作熟练性的无情宣判。萨特对其毫不掩饰的极度厌弃,实际上是表达身体经一系列的熟练动作所规训而沦为无情感,亦无意志力的肉体的记忆与反应。萨特的价值判别对现代陶艺的分析与甄断极有意义,它提示我们注意,现代陶艺的本体价值的存有与身体的在场密切相关。我们清楚的知道在手工艺领域,科技对手工艺的介入过程往往就是将身体驱离的过程;但是我们未必清楚“物的无情的敏捷和速度”,用某种身份的表演,以“实现这身份”,同样是在放空身体。以现代陶艺的视野观察,陶艺家在放空身体的同时,必有其它因素——非现代陶艺本质意义的融入。而当这一因素逐渐凸显,并大于现代陶艺的本质意义时,现代陶艺的文化意义则逐渐衰减,并最终被非现代陶艺的文化意义所覆盖。因此,身体的出场与退场便成为在现代陶艺的文化场域中衡量其价值与意义的关键。所以,从一般陶瓷工艺品或案头雕塑、景观雕塑的角度看,我们不得不承认拜尔•格奥尔基的优秀,但将他纳入现代陶艺的文化视域中考察,其问题所在一目了然,即拜尔•格奥尔基的创作似乎无法摆脱既往形成的成熟经验,并满足由此而携有的一种“身份”,他已无法像纯然的陶艺家那样时时让已成熟稳定的身体经验归零,并以此以此时时保持对泥土的新鲜体味。

在中国传统的,已被当代生活所抛弃的语言中,有一个词汇特别能够表达身体与泥土的反复返来的互动过程——埏埴。埏埴在“制陶时代”⑧是常用词,如:《荀子》曰:“故陶人埏埴而为器。”⑨;桓宽在《盐铁论》中云:“铸金为鉏,埏埴而器。”⑩埏,即以水揉和黏土;埴,为黏土。宋应星的《天工开物》有“陶埏”篇,是说揉合陶土,完成陶器的制作。这是一个动态性很强的词汇,且含有身体、泥土,以及两者的互动。我所以提念今天看来已十分陌生的词汇,是因为我以为埏埴一词比之陶艺、陶器制作、陶瓷烧造等等现代语言的表述,更贴切于现代陶艺的身体与泥土互动的意义,更体现一种被身体文化所浸染的艺术精髓。总之,埏埴一词既与人类的过去相勾连,又与当下现代陶艺的语境相吻。重提之,意义非常。

注释

①马凯臻:《陶艺,何以现代——身体维度的观察与理解》,刊:《中国陶瓷工业•艺术版•陶瓷艺术研究》,第四期。

②“中国长春国际陶艺作品邀请展”自2001年至2019年,先后举办了7届,共有五大洲44个国家和地区的170余位陶艺家参加。2019年7月举办的第8届陶艺作品邀请展规模又有扩大,会制也有改变,即变“邀请展”为“大奖赛”;同时增设了“国际陶艺论坛”环节。

③同注:1。

④本次国际陶艺大赛共评选出获奖作品:金奖2件、银奖5件、铜奖10件、评委会提名奖6件、优秀奖27件。

⑤同注:1。

⑥转引自广东美术馆编:《延伸与突破:中国现代陶艺状态》,长沙:湖南美术出版社,2003年,第30页。

⑦[法]萨特:《存在与虚无》,陈宣良等译,北京:生活、读书、新知三联书店,2007年,第92页。

⑧本人《陶艺,何以现代——身体维度的观察与理解》一文中,以身体为维度,将中国陶瓷史分为:制陶时代、陶瓷时代与陶艺时代。

⑨[战国]荀况:《荀子•性恶》。

⑩[汉]桓宽:《盐铁论•通有》。