例析科学推理在高中物理教学中的有效渗透

史宏凯

作者简介:史宏凯,东莞市教育局教研室教研员。东莞市高中物理学科带头人,“教书育人”优秀教师,东莞市青少年科技教育协会常务理事,东莞市中学物理教学研究会副会长。

摘 要:结合物理学科核心素养“科学思维”维度中对科学推理能力的要求,解释了科学推理能力的三个认知过程:归纳推理、演绎推理、证据推理。简要说明了三种推理过程的作用机制,并以自由落体运动规律的过程性习得,分析了物理学科科学推理能力在高中物理教学中渗透的实施途径。

关键词:科学思维;科学推理;物理教学

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2019)4-0001-2

普通高中物理课程标准(2017年版)提出物理课程旨在落实立德树人根本任务,不断提升学生的物理学科核心素养,为学生的终身发展奠定基础[1]。其中,科学推理作为科学思维的主要表征形式,越来越受到物理教学研究工作者的重视。目前高中物理教学过程中普遍缺少对学生物理科学推理能力的培养,强调物理概念与规律的直接性获得,缺少问题的提出与过程性产出。

1 科学推理能力的内涵

物理学是基于观察和实验发现并提出问题,通过不断地假设、检验和修正理论模型,运用符号、数字等工具进行科学推理和论证,形成的系统的思想观念、知识体系和研究方法[2]。科学推理最早出现在皮亚杰的认知发展理论中,是学生利用原有认知通过科学推理生成新知识的过程[3]。传统意义上科学推理包括归纳推理与演绎推理,其中归纳推理是指由个别性的物理判断推出一般性的物理判断的过程[4],而演绎推理则是以普适的物理概念、规律等为基础,总结一个具体的、特殊的结论。

Klahr与Dunbar提出的SDDS模型中,认为个体是通过对假设空间与实验空间的双重检索来完成科学发现活动的目的[2],并提出科学发现的三个认知过程,即先前知识、实验结果和证据评估。物理学科核心素养“科学思维”维度中对科学推理能力的要求是:“能从定性和定量两个方面进行科学推理、找出規律、形成结论,具有使用科学证据的意识和评估科学证据的能力”[1]。所以,物理学科科学推理的内涵除了归纳推理和演绎推理,还应该包括证据推理,即通过证据结果对其推理过程进行合理性检验的过程。

2 科学推理能力的机制

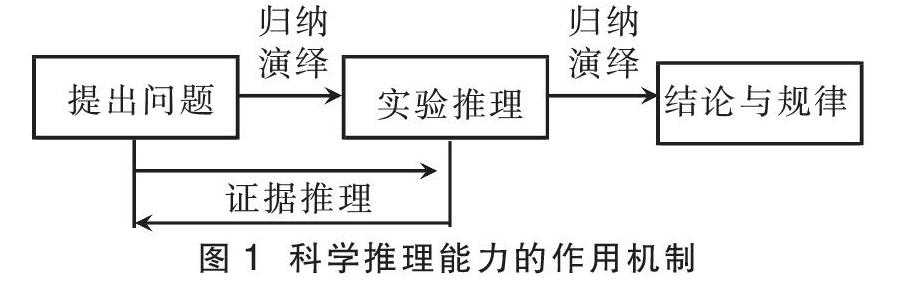

科学推理的过程是问题解决的过程,是运用归纳推理和演绎推理检验猜想和假设或解决问题的思维过程,一般包括三个阶段,如图1。

第一个阶段是提出问题,包括问题的发现和利用已有知识对问题进行假设猜想;

第二个阶段是实验推理,包括设计实验方案、评估实验结果等论证过程;

第三个阶段是证据检验,通过比较实验结果和假设作出推理判断,修改或接受先前假设并修正实验方案的过程。

实验一方面为结论的正确性提供保障,另一方面也为猜想的判断提供检验依据。科学推理中的推理规则是动态的,其会随着新证据的出现或者猜想假设的修改而发生动态变化[2]。

3 例析

接下来我们以自由落体运动规律的习得过程为例,简要探讨一下物理学科科学推理能力在高中物理教学中有效渗透的实施路径,以及三种推理方式相互作用的内部机制。本节内容是在明确了自由落体运动概念(物体只在重力作用下从静止开始下落的运动)的前提下,以重锤从某一高度静止下落(近似看成自由落体运动)为视角,逐步推理探究自由落体运动的物理规律。

3.1 问题的提出

通过观察重锤的自由下落,我们发现物体在下落过程中愈走愈快。那么,自由落体运动服从怎样的物理规律呢?如何使用物理语言科学表述这一规律呢?

通过查阅相关资料,历史上科学家主要有三种方式描述物体下落过程中的快慢。一种是物体下落的速度正比于其走过的距离;一种以物体运动的时间为标准,认为物体下落的速度正比于它运动的时间;第三种使用更加容易测定的物理量——时间间隔Δt和走过的距离Δs进行表示,认为自由落体运动的物体在连续相等时间间隔内走过的距离正比于奇数序列,即Δs1:Δs2:Δs3……=1:3:5……

通过观察与阅读资料总结归纳,考虑到物理量测量的方便与误差,提出问题与假设。利用连续相等时间间隔内的距离比验证自由落体运动的运动规律,并假设Δs1:Δs2:Δs3……=1:3:5……

3.2 实验推理与猜想检验

使用电火花打点计时器,记录重锤的自由下落过程。选择点迹清晰的纸带作为研究对象,用刻度尺多次测量每两点间的距离并记录,每两点间的时间间隔Δt=0.02 s,如图2。

由表1粗略估算Δs1:Δs2:Δs3:Δs4:Δs5=1.02: 2.70 : 4.94 : 7.44 : 8.84。

在误差允许的范围内,近似地可以认为Δs1:Δs2:Δs3:Δs4:Δs5=1:3:5:7:9。

通过实验证据验证了用相等时间间隔内物体下落的距离描述自由落体运动的可行性,并以实验结果检验了问题与猜想。

3.3 规律的数理演绎

通过归纳推理与证据推理得出结论:自由落体运动的物体在连续相等时间间隔内走过的距离正比于奇数序列。接下来我们以这个结论为依据,使用数理演绎推理,推导自由落体运动的规律。

假设自由落体运动的物体,从0到t走过的距离为s(t),令每一相等时间间隔为T,则t=nT。

,即自由落体运动的物体下落的距离和时间的二次方成正比。

假设自由落体运动的物体t时间下落的距离为s(t),t+Δt时间下落的距离为s(t+Δt),t-(t+Δt)时间下落的距离为s(t+Δt)- s(t)

物体下落的平均速度

当Δt极为短暂,趋近于0时,平均速度可以看成该时刻物体下落的瞬时速度。

v(t)=2Ct∝t,即自由落体运动的物体下落的速度和时间成正比。

4 结 语

高中物理教学中我们往往把某项科学素养以专题的形式呈现,通过强化知识不断加强学科能力培养,但是效果往往不够明显。物理学科科学推理等学科核心素养的培养不能追求多快好省,我们应该在物理教学过程中通过多角度、多手段的方式不断渗透,在多维渗透中深化学科知识,提升学生的学科能力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]王璐霞.物理学科科学推理能力的模型建构及测量工具探讨[D].上海:华东师范大学硕士学位论文,2018.

[3]肖展望,刘碧君.“基于问题的学习”的科学推理能力培养探讨——以“动能和动能定理”的教学为例[J].物理之友,2017,33(10):29-31,36.

[4]韩秀英.普通高中物理教学中学生科学推理能力培养的研究[D].济南:山东师范大学硕士学位论文,2018.

(栏目编辑 廖伯琴)