基于传感器的教学演示实验的探索与实践

李俊

摘 要:传感器响应速度快,测量精度高,与传统实验相结合,能够对物理教学演示实验进行拓展。在传感器演示实验中,注意传感器这一教学素材的呈现,帮助学生认识传感器,体会传感器的工作方式,增强学生的物理经历,更有利于学生理解实验结论。

关键词:传感器;演示实验;拱形桥

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2019)4-0025-3

1 基于传感器的教学演示实验的特点和注意事项

传感器是借助检测原件(敏感原件)接收一种形式的信息,并按一定的规律将它转化成另一种形式的信息的装置。它获取的可以是物理量、化学量和生物量,而转化后的信息也有各种形式,目前大多数传感器将获得的信息转化为电信号[1] 。传感器技术拥有测量精度高、测量范围广、响应速度快的优势,把传感器技术与物理教学相结合,合理应用,对物理教学演示实验将有很好的帮助和拓展作用。

传感器技术应用于物理教学演示实验,由于其自身的技术条件,相比于传统物理教学演示实验,具有明显的特点:

1.响应速度快,测量精度高,灵敏度高,测量范围广。传统物理实验中的测量工具,例如弹簧测力计、磁电式电流表、多用电表、刻度尺等实验器材,响应速度相对较慢,读数过程用时较长。相反,基于传感器的演示实验采用传感器技术进行测量,利用电子计算机进行运算,响应速度更快,测量精度可以随着技术的进步不断提升,拥有更高的灵敏度,测量的范围也不断拓展,这是传统实验器材所不具备的技术优势。

2.与现代科学技术和手段相结合,增强了学生对科学的喜爱,有利于激发学生对物理学科的学习兴趣。

3.实验原理体现得不够明显。在传统的演示实验中,教师使用的是传统测量工具,传统工具与学生实际生活接近,很容易被学生的思维所接受。在传感器演示实验中,学生对传感器缺乏足够的认识,所能够观察到的是电脑上反映出来的数据,如果在教学素材的呈现上没有与学生的思维相匹配,容易在教学过程中导致学生缺乏物理经历,学生会对物理实验现象感到困惑。

针对传感器演示实验的特点,把传感器与传统演示实验相结合,综合两者的特长,利用传感器响应速度快,测量精度高,能够完成传统实验器材所不能完成的实验。例如,在作用力和反作用力的课堂教学中,演示在变速运动中作用力和反作用力等大反向的实验,传统的弹簧测力计由于响应速度慢,使其在快速移动中,不能进行读数,因而无法完成实验,必须由力学传感器替代才能完成实验。因此,我们把传感器演示实验应用于物理课堂教学,能对物理课堂教学进行有效补充和拓展。但是,传感器演示实验也存在着实验原理体现得不够明显的问题,如果教学素材处理不当,容易导致学生在教学过程中难以体会物理经历。这也就要求教师在利用传感器进行演示实验时,注重传感器这一物理素材的呈现,对传感器的特性和使用进行足够的铺垫,通过对传感器的展示和操作,让学生建立对传感器的基本认知,初步体会传感器的工作方式,才能进行演示实验。

2 基于力学传感器实验的拱形桥教学设计

拱形桥是高中物理学习中的一个重要知识点,也是物理学知识与实际生活相结合的重要一环,体现出物理教學中“物理是有趣的,物理是有用的”的教学宗旨。拱形桥作为“生活中的圆周运动”的一种运动形式,把物理学原理和生活实际相结合,把学科知识延伸到课外生活,有助于激发学生的学习兴趣,调动学生的学习积极性,培养学生应用物理学原理解决生活实际问题的能力。

2.1 教学目标

1.知识目标:(1)进一步加深对向心力的认识,会在实际问题中分析向心力的来源;(2)培养学生独立观察、分析问题、解决问题的能力。

2.能力目标:学会分析拱形桥等生活中圆周运动的方法,培养理论联系实际的能力,并掌握用牛顿第二定律分析向心力的方法。

3.情感、态度与价值观目标:通过向心力在具体问题中的应用,培养学生将物理知识应用于生活和生产实践的意识。

2.2 设计构思

在拱形桥的传统教学中,物体经过拱形桥时,处于运动状态,由于传统实验中的测量工具存在响应速度慢的问题,所以对于在拱形桥上的物体,不能直接测量其对拱形桥的压力,只能通过公式进行推导分析,使得教学结论的推导比较抽象,学生对教学结论难以理解。针对传统实验的不足,我们可以引入力学传感器进行演示实验。将力学传感器应用于演示实验,其响应速度足够快,能够满足演示实验的测量需求。针对传感器实验不够直观的问题,需要在教学过程中对传感器实验进行足够的铺垫,帮助学生逐步认识力学传感器,在这个基础上完成拱形桥的教学过程。

2.3 教学过程

1.创设场境,提出问题

展示生活中拱形桥的图片,请学生回想生活中桥梁的形状,启发学生思考,为什么我们生活中的桥梁要设计成拱形,而不是反过来设计成凹形?

2.实验验证

小球经过凹形轨道的传感器演示实验(实验装置如图1、图2所示)

我们采用GQY数字实验室提供的WL-0008力学传感器和DAS-5104D数据处理模块进行实验。以凹形轨道代表凹形桥,在其底部安装力学传感器,测量小钢球经过底部时产生的压力大小。

第一次实验,不放置小钢球,力学传感器读数为0。

第二次实验,把小钢球静置在凹形轨道底部,用力学传感器进行读数,压力大小为0.456 N,此时的读数等于小球自身的重力。(第一、二次实验现象如图3所示)。

实验现象表明:在未放置小球时,力学传感器的读数在0 N左右;放置小球后,力学传感器的读数显示为0.45 N左右。我们用小球模拟汽车经过凹形桥底部的场景,当小球静置于凹形轨道底部时,它给轨道的压力等于自身的重力。由于传感器测量精度较高,在实验中,器材轻微扰动所造成的力的变化也会显示出来,所以力学传感器的读数一直处于小范围的变化状态中。

通过两次实验,让学生初步感知力学传感器,并且从力学传感器的图像和读数体会力学传感器对力的测量和读数方式:可以直接在屏幕上进行读数,并可以通过图像感知压力大小的变化,帮助学生认识力学传感器,为接下来的演示实验做铺垫。

第三次实验,控制小球从轨道上某一高度处滚落下来,经过底部时,产生的压力大于自身的重力,得到实验结论:小球经过凹形轨道底部时所产生的压力大于自身的重力。(第三次实验现象如图4所示)

实验图像表明:小球第一次沿凹形轨道下滑到最低点时,小球对轨道的压力达到了1.50 N,即图像中最高点所对应的读数,压力大于自身重力。利用传感器响应速度快的优点,我们测出了小球经过凹形轨道最低点时对轨道的压力。

第四次实验,提高释放小球的高度,小球从轨道上滚落下来,产生的压力大于第三次实验中的压力。由实验图像得到结论:经过凹形轨道底部时,小球的速度越大,产生的压力越大。(第四次实验现象如图5所示)

通过第一次实验和第二次实验,对力学传感器进行简单的操作,帮助学生认识力学传感器,为第三次实验和第四次实验做了铺垫,增强了学生在物理实验中的感受和体验,使学生更加容易理解所呈现出来的物理现象和结论。

由实验现象得到结论:小球经过凹形轨道的时候,产生的压力会大于自身的重力,而且速度越大所产生的压力越大,为什么会出现这样的现象呢?

3.情境分析

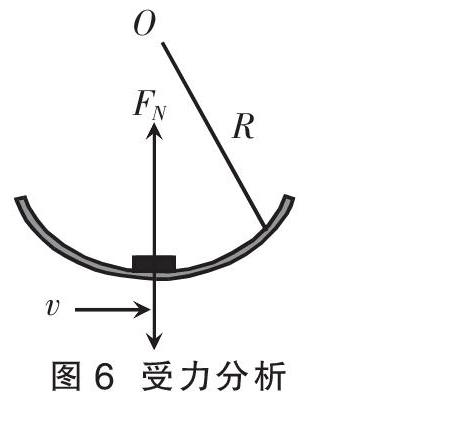

研究车辆经过凹形桥时的场景,并进行受力分析(如图6所示)。

经受力分析,可得:

结论: ,车辆给凹形桥的压力与凹形桥给车辆的支持力是一对作用力和反作用力,所以车辆经过凹形桥底部时产生的压力大于自身的重力,而且根據公式,v越大,压力越大。

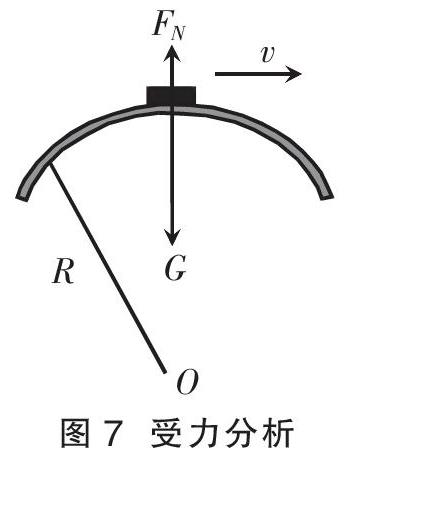

如果我们把凹形桥改成拱形桥又会出现什么样的效果呢?对车辆经过拱形桥的场景进行分析,经过受力分析(如图7所示),得:

由公式得到,车辆经过拱形桥时,所需要的支持力小于自身的重力,车辆给拱形桥的压力与拱形桥给车辆的支持力是一对作用力和反作用力,所以车辆给拱形桥的压力小于自身的重力,而且当速度越大时,车辆对桥面产生的压力越小。

3 教学反思

在物理教学中使用传感器进行演示实验,利用传感器响应速度快、测量精度高的特点,能够完成传统实验器材所不能完成的实验,对物理的课堂教学进行补充和拓展。但是,针对传感器自身的技术特点,要扬长避短,发挥其响应速度快、测量精度高的同时,也需要克服实验原理体现得不明显的问题。在演示实验中,对传感器进行铺垫,帮助学生认识传感器,初步理解传感器的工作方式,更好地体验物理实验过程,有利于学生在接下来的实验中接受实验现象,理解实验结论。

参考文献:

[1]郭庆龙,王林志,聂妍.传感器在物理教学中的应用[J].牡丹江大学学报,2007,16(3):104-105.

(栏目编辑 刘 荣)

收稿日期:2018-12-14

作者简介:李俊(1978-),男,中学一级教师,主要从事中学物理教学工作。