核心素养引导下的单元复习设计及策略

蒋文远

摘 要:本文以 “力与运动”单元复习为例,论述了如何在“核心素养”理念下进行物理单元复习课的设计与教学,让物理复习课向提升学生的科学素养转型。

关键词:科学素养;单元复习;教学策略

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2019)4-0032-5

笔者有幸参加了2016年江苏省初中物理教师基本功大赛,上课前有3小时封闭备课,上课环节的课题是“力与运动的单元复习课”,授课对象是初三的学生。命题立意非常好,因为初三的物理教学有将近一个学期全是复习,复习课的优劣直接影响到物理教学的好坏,不仅影响学生成绩,而且还对学生的兴趣、习惯、方法等产生影响,影响到学生科学素养的提升。本文通过对单元复习课教学设计的反思,提出通过复习提升学生科学素养的教学策略。

1 基于核心素养的“力与运动”单元复习教学设计赏析

【教学分析】

(1)课标要求

认识力与运动的关系;用惯性解释生活中的现象;知道牛顿第一定律;知道二力平衡的条件。

(2)教材分析

苏科版教材,从生活中的力引入力的概念,弹力、重力、摩擦力,逐渐建构力的概念与理解。然后,解释力的作用是相互的,二力平衡、牛顿第一定律,最后从力的作用效果引入力与运动的关系。很好地体现了从生活走向物理、从物理走向社会的理念,符合学生的认知特点,降低了学生学习的难度。

【学情分析】

初三的学生,已经学习过力与运动、简单机械、机械能。这是一堂复习课,重在对知识的网络建构,是在一个新的高度反思学习的过程,提升对知识的理解与运用。还要注重通过实例进行复习,避免知识的重复。

【教学目标】

通过实例与实验,回顾力与运动的相关知识。

通过对知识的梳理与展示,学会整理知识的方法,建构知识网络结构。

通过对典型情境的分析,提高运用物理知识解决实际问题的能力。

【教学重点、难点】

(1)教学重点

运用力与运动的关系解释实例;运用惯性解释实例;二力平衡的条件;整理知识的方法。

(2)教学难点

运动状态的判断;惯性的理解。

【教学准备】

教学设计、课件PPT及多媒体资料,必要的实验器材,每人一张白纸。

【教学流程】

引入:

如图1所示,小球从斜面上由静止滚下,最后停在粗糙水平面上的B点处。从A点到B点的过程中,小球做什么运动?原因是什么?

模块一:唤醒记忆——知识的呈现

同学们,我们已经学习过力与运动的相关知识,你能说出你知道的内容吗?并举例说明。

【学生活动】

回顾力与运动的相关知识,并举例。

【设计意图】

学生汇报自己的想法,互相补充,不断完善。教师参与,适度追问。从而构建出“力与运动的关系”知识网络。

模块二:重构知识——知识的结构化

你能根据力与运动的知识,有条理地整理它们之间的关系吗?可以方便记忆与复习。

教师介绍知识整理的方法:提纲形式、表格形式、树形结构、网状结构等。

【学生活动】

学生根据自己的特点,建构自己的小结。

【设计意图】

让学生经历知识梳理的过程,选择一种方式进行知识的重构,感受不同形式的整理方法的优缺点,学会更好的学习方法。

模块三:评价与反思——运用知识解释现象

评价1:反思“运动与阻力的关系”的实验

在做图1所示的实验时:

每次都让小车从斜面上的同一点开始下滑,这样做的目的是什么?

分别选用棉布、木板和玻璃板进行实验,这样做的目的是什么?

牛頓第一定律是由实验直接得来的吗?

【设计意图】

通过三个问题,考查学生是怎么知道“牛顿第一定律”知识的。既有对实验方法与实验目的的反思,又有对“认识知识的历程”的再认识。突出了实验的方法与思想。

评价2:反思“测量摩擦力的实验”

在上一章“探究影响滑动摩擦力大小的因素”实验中,是用弹簧测力计沿水平方向匀速拉动木块来测量摩擦力大小的。现在,你知道为什么要用这种方法吗?实际操作中,弹簧测力计的示数时大时小,这是什么原因造成的?

【设计意图】

通过对“测量摩擦力的实验”的解释,不仅运用了力与运动的关系,而且运用了二力平衡的知识。学生在解释中运用知识,提升解决问题的能力。通过对实际操作的观察与反思,提出改进的方法,体现了对精确实验不断追求的精神。

评价3:水平方向上匀速圆周运动的分析

【设计意图】

竖直方向上的摆动的分析。摆球从B点运动到最高点A处,若绳突然断了,摆球将做什么运动?若在绳断的同时,重力消失,摆球又做什么运动?摆球从B点运动到最低点时,绳突然断了,摆球做什么运动?若在绳断的同时,重力消失,摆球又做什么运动?

通过对水平方向上匀速圆周运动的分析,考查学生对速率不变、方向改变也是运动状态改变的认识。当绳断开后,小球的运动将如何?考查学生对惯性的理解与运用(图2)。

【课堂小结】

方法与过程的总结。

【作业布置】 略。

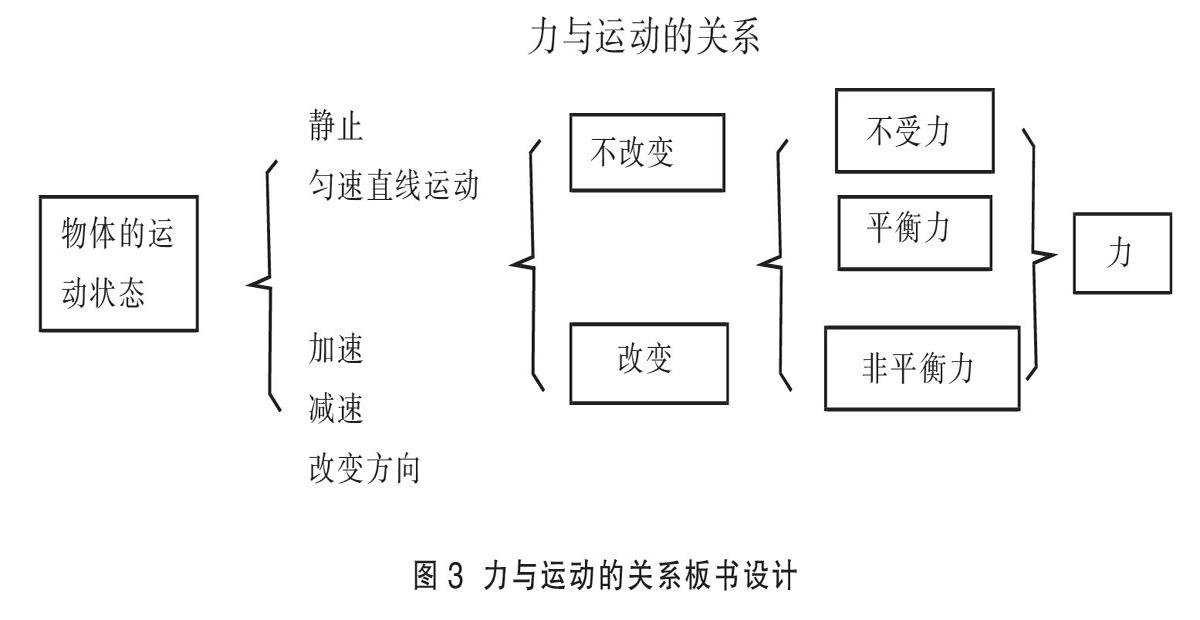

【板书的设计】 (图3)

2 基于“核心素养观”的单元复习课的功能及要求

作为单元复习,由于知识与实验较多,加上各种知识的应用,内容就比较丰富。如果对知识进行一一重现,一节课就讲不完。而且学生的收获往往是零散的,容易忘记,若干年后留下的有价值的东西不多。因此,从对学生发展的长远影响考虑,关注有科学价值的方法与思想显得尤为重要。从复习的角度看,单元复习不是简单的重复和强调,而是通过回顾知识,梳理知识结构,对知识和方法进行再认识的过程。

2.1 完成知识的结构化

单元复习的重要目标之一是如何指引学生学习并梳理物理知识,形成有序的知识结构。上述教学设计能立足课标,合理地设置单元复习的目标,强调用知识解释生活,在解释中对知识进行温故。能通过对知识的梳理,让学生学会对知识的整理与重构,使知识结构化,体现知识间的本质联系。但是,实际教学中,笔者对知识梳理的方法没有进行深入的介绍与对比,使学生仅仅学会了树状图与网状结构图的整理方法,而对表格法没有深入的体会。

2.2 评估学生的观念是否内化

单元复习课要设置情境,暴露学生的前概念,从而评价学生是否撼动已经存在的重要的前科学概念、是否领会重要知识的得来过程、在解释实际现象或解决实际问题中是如何思考问题的。上述设计有一定的暴露学生前概念的意识,让学生在思维冲突中进行复习与再认识,但对素材的开发与利用没有深入,没有暴露核心问题。例如,引入部分,笔者为了让学生好回答,仅仅设置了“小球从斜面上由静止滚下,最后停在粗糙水平面上的B点处。从A点到B点的过程中,小球做什么运动?原因是什么?”这样一个问题。学生回答没有难度,也就没有深层次的思维,没能暴露学生对“物体运动是否需要力来维持”这一核心问题的认识。

2.3 显化科学方法

单元复习课要实现从回顾探究过程中,提升学生对科学方法的理解。这也是复习课与新授课的不同目标之一。新授课要求学生知道怎么做,而复习课要求学生知道为什么要这么做?在教学设计的第三模块,评价板块很好地体现了这样的理念。通过对“阻力对运动的影响”实验的回顾,再认识了“牛顿第一定律”得来的方法——实验加推理的方法。通过对“探究影响滑动摩擦力大小的因素”实验的分析,用二力平衡的知识解释为什么要水平匀速拉动木块,并通过实践对实验方法进行了改进。

2.4 凸显物理的文化价值

单元复习还要实现人文精神的渗透,关注物理文化的熏陶。由于笔者的能力有限,除了要求学生对自己回顾的知识进行举例说明,体现证据意识之外,没有在设计中很好地体现凸显物理文化价值的要求。没有突出“力与运动”是人类物理世界认识史上的重大事件,体现其中的文化价值,有点遗憾。

3 基于核心素养的单元复习课策略

3.1 创设情境暴露前概念,引起学生深层次思考

创设问题情境,暴露学生对力与运动存在的问题,以引起学生深层次思考。我们现在的教学,往往是教师把知识嚼得细而碎,逐步铺垫,让学生不用深层次思考就能得出结果。教师根据得到的结果,再把教学引向下一阶段。这种“喂养”方法,不利于学生良好思维习惯和批判精神的形成。在上述的教学设计引入部分,如果让学生画出球从斜面滚下后,在水平面静止前某点的受力情况,就能较好地暴露学生有关力与运动的相关前概念问题。再如,让学生进行快速抢答,减少思考的时间,从而暴露前概念。问题可以是“由于地球自转,人在竖直方向跳起来落在前方、后方还是原地?”或“运动员将链球抛出时,如果重力消失,则链球将如何运动?”考查学生对惯性是否真的理解。

3.2 自由回顾知识,在举例解释中获得自信

复习课不能是对知识的逐条重复,不是老师问问题学生被动回答。可以采取自由回顾的形式进行,学生想到什么知识点就回答相应的知识点。教师根据学生的回答,适当地进行设问或追问,要求学生举例对知识进行解释,或者要求学生说出是如何认识到这个知识的。通过不同学生的不断回顾与补充,最终呈现出完整的知识结构。这种形式既有利于激发学生的主动性,又有利于触发学生对前面学生回答的反思,还很好地体现了知识的解释功能,使学生获得自信與满足感。

下面是知识回顾的一段案例。

师:我们今天进行力与运动关系的复习。你还知道哪些有关力与运动的知识?

生1:如果不受力,物体将保持静止或匀速直线运动状态。

师:你找到物体不受力的情况了吗?你是怎样知道的?

生2:伽利略的理想实验。

师:非常好!你对物理学之父的这个理想实验都清楚,其他同学课后也可以查一查。那么,我们上课时,是如何认识到这一点的呢?(初中对伽利略理想实验不做要求)

生3:我们是做实验的。回顾“阻力对物体运动的影响”实验。

师:这个实验说明了什么?

生3:阻力越大,对物体运动的影响越大。

师:很好!那么不受力的情况呢?

生3:如果阻力越小,小车运动得越远。我们可以推理,没有阻力的话,小车就一直运动下去,而且速度不变。

师:非常好!我们通过实验然后利用想象进行推理,得到理想状态(没有阻力的情况)。这是重要的方法。

那么,保持静止又是什么情况?你能用身边的物体进行举例说明吗?

……

上述案例中,学生不仅回顾了知识,还回顾了知识获得的过程,回顾了“阻力对物体运动状态的影响”实验,提炼出科学的方法与思想。从而实现了知其然到知其所以然的提升。

3.3 对知识进行梳理,建立知识间的联系

知识之间是存在联系的,在进行复习时,引导学生对知识进行梳理,建立起知识间联系的结构,不仅有利于学生对知识间的关系的理解,也有利于学生产生新的认识与理解。从而不仅提升了认识,而且提高了学习知识的能力。下面是笔者的一段课堂实录。

师:通过同学们的共同努力,我们将力与运动的相关知识一点点地回忆起来了。但是,这样的知识是零乱的、不系统的,我们要对其进行梳理。你有哪些整理知识的方法与经验?

生1:树状图。

师:有什么优点?

生1:可以清晰地反映知识间的关联。

师:(学生对知识梳理的形式并不是很熟悉,教师进行补充介绍)是的,我们可以用提纲形式、表格形式、树形结构、网状结构等形式整理知识。下面请你选择一种形式,对力与运动的相关知识进行梳理。

学生活动:选择自己喜欢的形式,梳理知识。

师:收集部分学生的作品进行展示。(有树状图、有提纲形式、有网状结构,但没有一个是按照表格形式进行的)

师:展示教材提供的两种形式。(问学生表格形式有什么优势)

生3:通过表格,很容易发现不同点与共同点。例如,加速、减速、运动方向改变都是运动状态改变的情况。

生4:是的,表格方便比较。例如,不受力与受平衡力,物体的运动状态不变;物体的运动状态不变包括静止与匀速直线运动。

师:很好!每一种形式都有它的优点与作用,以后要根据知识内容合理地进行选择。

3.4 用好物理史料資源,渗透人文价值

物理老师要将物理科学方法和科学求真、求实、求美的精神传递给青年一代,教师自身首先要能认识到物理学的文化价值。牛顿揭示了“左右物体运动的规律”,从而不仅能够对自然进行合理的解释,而且改变了人们对自然和世界的认识方式;不仅为技术革命开辟了新的领域,而且改变了人们的思维方式和生活方式。因此,“阿波罗”8号宇宙飞船从月球返回地球的途中,当地面控制中心问及“是谁在驾驶”的时候,指令长回答说:“我想现在是牛顿在驾驶。”

“力与运动”是人类在物理世界认识史上的重大事件。对现代人而言,是形成科学自然观的重要物理教育资源。在回顾这一章时,我们不能不提及科学史上的这一页以及艰难探究的原因。亚里士多德的观点是符合实际的,是有很多事实支持的,但是他没有揭示事物的本质。而揭示本质是一场艰难的智力苦斗。本章复习始终要围绕这一主题,也应当把这一立题作为主线。通过创设问题情境,暴露学生对力与运动存在的问题。引导学生讨论亚里士多德为什么会有那么多支持者?他的观念为什么能持续统治千年之久?我们是怎样认识到他的观念是错的?从而引出对“为什么要做探究阻力对物体运动的影响实验?实验的结论是怎样得来的?”的思考。

一节单元复习课不要求面面俱到,但应当紧贴相关物理学的重大事件和困扰学生思维的基本问题,要有时代的气息。更多地让“解题”转变为“解释”,让“选择题”转变为“简答题”,让“你知道了什么”转变为“你是怎样知道的”,从而提升学生的科学素养。

参考文献:

[1]〔美〕阿特·霍布森.物理学:基本概念及其与方方面面的联系[M].上海:上海科学技术出版社,2001.

[2]刘炳昇.基于转变学生错误前概念的课堂教学设计——以“牛顿第一定律”的教学为例[J].物理之友,2014(5):9-13.

[3]刘炳昇,李容.义务教育物理教科书8年级下册[M].南京:江苏科学技术出版社,2013.

(栏目编辑 邓 磊)

收稿日期:2018-11-02

基金项目:本文为江苏省十三五规划课题“基于物理核心素养的课堂教学‘单元设计”(课题编号:R-C/2016/07)的研究成果。

作者简介:蒋文远(1978-),男,中学物理高级教师,市学科带头人,研究方向为初中物理教学、综合实践活动。