依托学习进阶教学培养学生的质疑能力

张羽燕 卢慕稚 张国

摘 要:文章以“浮力”单元学习为载体,引导学生完成“浮力”单元学习进阶的深度学习,并阐述了在促进学生概念转变过程中,培养学生质疑能力的途径——激发认知冲突。

关键词:质疑能力;学习进阶;浮力;单元教学

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2019)4-0073-4

1 关于质疑能力

一般认为“质疑”是有理有据,提出问题或驳斥某一观点的过程。“能力”是能胜任某项任务的主观条件。笔者将“质疑能力”界定为:能够利用证据,按照逻辑关系,在初步论证的基础上,提出质询性的问题。即在初步论证的基础上,对现象描述时的准确性或已有观点的正确性产生疑问,提出科学问题。

针对实际课堂中学生“不愿思考,不会思考”“缺乏问题意识,不善于发现问题,不会提出问题”“缺乏好奇心,习惯被动接受”等问题,发展学生质疑能力显得尤为重要。

2 关于学习进阶

科学教育者认为,学生的前概念不能直接转变成科学概念,需经历若干中间层级,大概念的学习需要具体概念的支撑,而具体概念不是孤立的,教学中需将其按照一定的逻辑关系进行组织。学者们深入研究学生学习核心概念的思维路径,最终形成了概念学习的研究领域——学习进阶。①美国国家研究理事会定义“学习进阶是对学生连贯且逐漸深入的思维方式的假定描述,适当时间跨度下,学生学习和探究重要知识或实践领域时,思维方式逐渐进阶。”②

3 依托“浮力”单元学习进阶教学培养学生质疑能力的实践探索

科学概念反映了研究对象的本质属性,物理概念教学中,要求学生对客观现象或客观事实建立简单的概念模型,知道其适用范围,能在解决问题时合理应用。并且概念学习是阶段性的、渐进的,教学中需了解概念学习的关键点和学生能力发展的关键点。但目前的教学往往只关注每节课的设计,缺乏对单元或者主题的整体规划,忽视了结合学生认知水平让学生构建知识体系的设计,忽视了对物理思想方法的渗透和学科素养的培养,这与学生的认知规律相悖。因此,开展单元学习进阶教学非常重要。浮力是初中的重要概念,对思维和能力要求较高,学生在学习过程中会遇到较多困难,进行单元学习进阶教学,有利于促进学生从经验概念向科学概念转变。

3.1 “浮力”单元学习进阶的教学设计

1.“阶点”的设计

学习进阶描述的是学生思维的发展过程,因此基于学习进阶的教学首先要明确进阶起点(已有认知水平),进而设计从起点到最终目标(课标要求)的“阶点”,这些都有赖于精准的诊断。所以,笔者编制前测题,其解答需要学生自己构建模型,以便于通过学生的回答了解学生的认知水平,并避免学生随意选择选项现象的发生。笔者制定了详细的评价标准,以利于进行系统的分析。

测验结果显示:学生知道漂浮物体受浮力,知道力是改变物体运动状态的原因,具备用受力分析判断物体运动状态的能力,能初步运用控制变量法设计实验,但对“物体运动情况取决于物体受的合外力和初始状态”缺乏科学认识。有些经验是片面的、不科学的,如认为只有漂浮物体受浮力;重力大的下沉,浮力大的上浮;将浸在液体中的物体看作质点。也就是说,学生对浮力处于初级认知水平。所以,引导学生考虑物体尺寸,认识到“浮力是液体或气体对物体压力的合力”是建立浮力概念的重点和难点。为了实现经验模型向科学概念模型的转变,笔者设立了五个“阶点”(见图1)。

2.单元学习进阶教学设计

学习过程是师生双边的互动过程,是教师与学生同行,学生经过自主建构实现从现有发展区走向潜在发展区的过程。这个过程中,学生会遇到困难,教师要以学情为基础,适时合理地为学生搭台阶,帮助学生实现思维和认知的进阶。

笔者的做法:首先,依据课标要求和物理学科核心素养,确定学生的思维发展目标和认知目标;然后,对学生前认知和科学认知进行比较、分析,以学生的前认知为起点,考虑学生的学习困难点,设计进阶的“阶点”;进而细化概念进阶层级。概括地说,就是围绕“运动与相互作用”大概念设计教学单元,围绕“运动和力的关系”组织单元内容,结合科学模型引导学生建构知识体系。“浮力”单元的学习进阶设计如图1所示。

3.2 培养学生质疑能力的学习活动设计

引导学生从经验概念转向科学概念的关键是帮助学生纠正迷思概念,这就需要教师创设真实情境,引发学生的认知冲突。因为只有学生认识到自己的原有经验和认知无法解决问题,才会重组或重构知识结构。而引导学生质疑,深度参与学习活动,则是促进学生实现意义建构的有效方法之一。

1.激疑启思,以学定教,重演知识发生过程

建立浮力概念的“思维关键点”:纠正迷思概念,认识到“下沉物体受浮力”;考虑物体尺寸,认识到“浮力是液体或气体对物体压力的合力”。为此,笔者安排了问题解决式学习活动。

(1)创设情境,暴露迷思概念

活动:学生巧取鸡蛋。给每个学生准备装有鸡蛋的深量筒、水、酒精和盐水,问“谁能不碰量筒,拿到鸡蛋?”大部分学生向量筒中倒水,鸡蛋沉在量筒底部,学生很疑惑。问“你们怎么想到这个办法的?”“木块能漂在水面。”笔者提议“向量筒中倒入其他液体试试看。”学生成功后,问“你们想到了什么?”学生回答,“难道鸡蛋在水中不受向上的力?”“是不是鸡蛋在水中受的向上的力小呢?”学生开始质疑原来的想法,好奇心被激发起来了,由此展开了“探究下沉物体是否受浮力”的活动。

(2)实验质疑,启思释疑

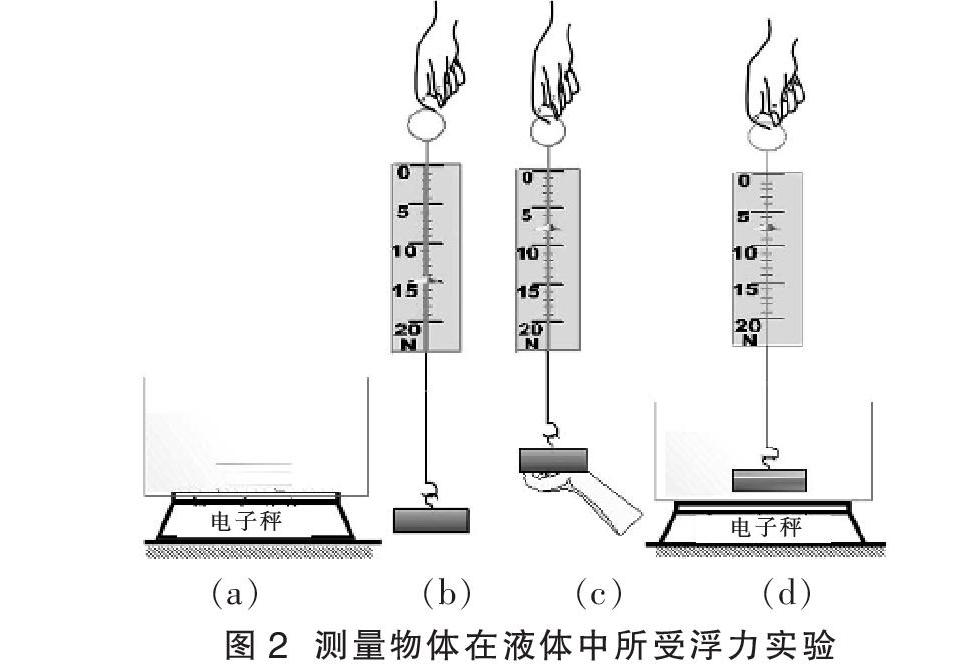

引发冲突、创设情境后,笔者提供了高筒、系好橡皮筋的圆柱体、装土药瓶、盐水、酒精、水。学生积极思考,按照解决实验对象、实验源、实验效果显示器的思路去设计实验,进行探究。实验设计的关键是如何反映浸在液体中的物体受到浮力作用。学生通过比较橡皮筋的形变程度,认识到下沉的药瓶受浮力。进而用弹簧测力计代替橡皮筋进行如图2所示的实验,记录电子秤、弹簧测力计示数,思考测量浮力大小的方法。通过类比,结合弹力知识(物体对液体施力,使电子秤示数增大;物体使液体形变,液体要恢复原状,对物体施力),认识到液体对物体施加了向上的力。

设计说明:

纠正学生的迷思概念,既要充分利用学生的原有认知,又要激发学生的认知冲突。巧取鸡蛋活动既激活了学生的已有认知,又引发了认知冲突,激发了学习动机。探究活动则促进了学生在问题情境中经历直观感知、自主学习的过程,他们通过搜集证据、论证、解释、交流,将思维逐层递进。这一系列的学习活动,正是利用证据,按照逻辑关系,在初步论证的基础上,提出质询性问题的质疑过程,也是应用实验释疑的过程。这种自主生成的思维过程,符合学生的认知规律,有效培养了学生质疑与创新、科学推理、解释与论证的科学思维。

(3)实验观察质疑,概括抽象释疑

环节一:学生通过实验,观察浸没在液体中的物体上、下、左、右面受液体压力的现象,利用转换法认识浮力产生的原因,提出是否要考虑物体尺寸的质询性问题。

环节二:在形成初步感性认识的基础上,引导学生将浸没水中的物体抽象成长方体,运用信息技术优势,引导学生用液体压强知识分析浮力产生的原因。

(4)检验变式、思维加工,概念具体化

学生实验:观察乒乓球在水中的状态;去底矿泉水瓶瓶口朝下,乒乓球放在瓶口,向瓶里倒水,观察乒乓球的情况;乒乓球浮起来。

实验中引导学生观察、思考:乒乓球被水压在瓶口时、用手堵住瓶口时,分别观察到什么现象?乒乓球在什么情况下浮起来?得出什么结论?通过问题引领的方式,使学生在对比实验中通过思考,在头脑中形成浮力模型。

(5)应用变式,内化模型

引導学生分析:在水中“打桩”“浸在水中的桥墩”是否受浮力,使学生在应用知识解决问题的过程中,深化对浮力概念的认识,达成通过新情境内化模型的目的。

设计说明:

学生从感性到理性、从现象到本质,思维逐层递进,突破了将物体看作质点的思维定势,在质疑中认识浮力的本质——液体对物体压力的合力。这种设计有利于学生领会“通过实验结合理论分析建立物理模型”的思维方法。通过“实验探究—理论分析—模型建构—生活应用”的认知过程,学生在质疑过程中将科学建模、科学推理内化为思维方式,完成对“浮力”认识的飞跃,最终通过用概念模型解释新情境的过程,建构起“浮力”的科学概念模型。

2.设疑启思,深度参与提素养

学生认为“重力大的物体下沉,浮力大的物体上浮”,原因是不能区分物体运动过程和最终状态,不能用“运动和力的关系”研究、认识物体浮沉,只是对表面现象进行主观臆断。所以,笔者通过创设情境,让学生质疑,关注物体在液体中的运动过程以及运动状态,从“运动和力的关系”的角度分析、解释现象,帮助学生形成分析物理过程、物理状态的研究思路和方法。在引导学生应用浮沉条件解决问题的过程中,有意识地让学生关注研究对象及其状态的变化,并从力改变物体运动状态的角度思考解决问题的方法,在问题解决的过程中,深化对运动和相互作用观念的认识。

(1)引发认知冲突,巧质疑

首先,通过演示实验制造认知冲突,引发学生深入思考,然后设计自主探究的实践活动,帮助学生完成意义建构过程。做法:先演示大石块在水中下沉、木块在水中上浮、小石块在水中下沉的现象。提问“物体下沉、上浮的原因是什么?”之后,用天平比较木块和小石块的质量。提问“大石块和木块的浮力大小有什么关系?”认识到“重力大的物体不一定下沉,浮力大的物体不一定上浮”。

通过问题和实验,引领学生展开深入的思维活动。做法:演示两组对比实验,用问题启发学生思考,演示前学生预测可能出现的现象。第一组实验:乒乓球浸没水中,松手后上浮,现象跟学生的认知相符;注满盐水的乒乓球浸没水中,松手后下沉,现象跟学生的认知构成冲突;引发学生思考,使学生认识到“物体重力影响物体浮沉”。第二组实验:鸡蛋浸没水中,松手后下沉,现象跟学生的认知相符;同一鸡蛋浸没盐水中,松手后上浮,现象跟学生的认知产生冲突;引发(下转第80页)(上接第75页)学生思考,使学生认识到“浮力影响物体浮沉”。

(2)深度参与,巧释疑

一部分学生仍然会存有疑惑,笔者采用任务驱动的方式,让学生自主解决问题。学生进行自主探究活动,探究问题:①下沉物体的重力一定大于上浮物体的重力吗?②上浮物体的浮力一定大于下沉物体的浮力吗?③下沉物体的重力大小跟浮力大小有什么关系?上浮物体的重力大小跟浮力大小有什么关系?

设计说明:

质疑过程中,学生经历了观察、实验、探究、思维、推理、论证的过程,在与原认知的冲突中,利用证据,借助逻辑关系,提出了质询性问题,进而不断通过论证、推理、解释,纠正错误认识,体会由实践到理论再到实践的认识过程,既检验了浮沉条件,又实现了浮沉条件与“运动和力的关系”的整合。达成已有知识和方法的迁移,在解决问题过程中循序渐进地建构了知识结构。

总之,概念教学中,教师要了解学生的已有认知水平,结合认知目标和思维发展目标安排学习指导方案,引导学生自主质疑,经历、体验科学探究过程释疑,通过直观—概括—抽象—具体化的过程,在深度参与学习活动的过程中达成从物理视角循序渐进地认识客观现象或客观事实本质的目标,达成思维的进阶,实现经验概念向科学概念的转变,逐步建构科学概念模型,并在解决问题的过程中提高认识。这样的学习过程,认知冲突的情境可以成为学生锻炼质疑能力的“练兵场”,教师应该多给学生一些时间,让学生沉淀、梳理他们矛盾的认识,提出质询性问题,主动将科学思维方法内化为自己的思维和行为方式,有效发展科学建模、科学推理、解释与论证、质疑与创新的科学思维。

注释:

①张玉峰,郭玉英.围绕学科核心概念建构物理概念的若干思考[J].课程·教材·教法,2015(5):99-102.

②R A Duschl,H A Schweingruber, A.W. Shouse (Eds.)M. 50-72. 2007:236.

参考文献:

[1]王运淼,续佩君.在物理教学中加强质疑教学[J].物理教师,2015,36(2):17-19.

(栏目编辑 李富强)

收稿日期:2019-01-10

基金项目:本文为“北京市中小学名师发展工程”项目论文。

作者简介:张羽燕(1974-),女,高级教师,主要从事初中物理教学工作,曾获全国物理教学改革创新大赛(讲课与评课)一等奖,北京市市级学科教学带头人;卢慕稚(1963-),女,副教授,课程与教学论专业硕士生导师;张国(1959-),男,正高级教师,全国模范教师,北京市特级教师。