闲情消世事

——明代花木画及其意涵

故宫博物院书画部 | 蒋彤

晚明袁宏道在《瓶史》序中总结:“夫幽人韵士,屏绝声色,其嗜好不得不钟于山水花竹……仅有栽花莳竹一事,可以自乐。”明代文人多艺花爱木,并将这种与自然共生的文人闲雅之情融入到日常生活之中,以求“暂时快心事也”[1]。文徵明之曾孙文震亨在《长物志》“花木”中谓:“弄花一岁看花十日,故帷箔映蔽,铃索护持,非徒富贵容也。”[2]花木不仅可观可赏,更能动人情思、消除世事烦恼,文人通过艺花、赏花、画花,从而达到悦目娱心、怡情适志的境界。

明代花木画创作的主体是文人阶层,以苏州与江浙画坛的相继兴盛为基础,最大的特点即是文人情感的融入,无论是吴门文人画家山居乐事之闲情还是晚明徐渭等画家愤世嫉俗宣泄之情,都可从其笔下之花木中反映出来,这也是明代花木画可以独立于花鸟画科而成体系的原因。文人情感的融入带来了花木画题材的扩大、笔墨形式的转变与功能的拓展。明代文人画家画花木不再拘泥于形似,不贵浓妆艳饰,而崇尚简率的笔墨风格,追求“引类连情,境趣多合”[3]的闲适意境。此时的花木画开始与现实生活有了更多结合,其意涵也因文人间的酬赠往来而变得功能化,甚至世俗化,体现了与宋元花木画不同的审美情趣。

一、明代前期宫廷及浙派画家的花木画

明代宫廷绘画承两宋院体风格而下,洪武、永乐年间因新王朝形象营造及装饰宫廷殿壁的需要,流行高轴、大尺幅且画面内容繁杂的花鸟画风格1。这些作品多追随北宋花鸟画中活泼跃动的生气,南宋那种带着诗情的写生折枝花木鲜少出现,甚至元代文人喜爱的具君子品格的松竹梅等亦成为鸟禽的配景2,花木在饱含政治画意的运作下被边缘化。随着政权的巩固,社会的稳定,以及统治者在文学艺术素养上的提高,画院风格呈现包容趋势:首先,宫廷花木画创作逐渐脱离花鸟画而独立表现岁朝、祝寿、祥瑞等吉祥寓意的题材,且从构图、设色来看已经渐渐走出明初花鸟画富丽堂皇的风格;其次,画院画家在服务宫廷之余,也有较为自由的创作空间,能在院画风格内另辟蹊径,如崇尚文人野逸之趣的孙隆,甚至出现学文人“墨戏”的李在、钟学[4]等。

岁朝为农历正月初一日,岁朝图即为这一天悬挂厅堂祈福迎新的绘画,是节令图的一种。有关明代宫廷流行的节令图明刘若愚《酌中志》(内府衙门职掌)载:“御用武英殿画士,所画锦盆堆,则名花杂果;或货郎担,则百物毕陈;或将三月韶光,富春山、子陵居等词曲。选整套者编题,画成图屏,按节令安设。”[5]将名花杂果绘成图屏按节令安设的“锦盆堆”应即节令图,从“锦”与“堆”即可知包含岁朝图在内的此类作品具有精致、艳丽、繁杂的特点。花木写生,尤其是清供形式的瓶插花与岁朝图紧密相关3,“瓶”谐音“平”,象征平安,以瓶插多种时令花木强调祝福吉庆之意,又叫岁朝清供图。岁朝图偏重花木的时节性,且由于其具有祈福迎新的功能,故所描绘的每一种清供花木均具有人们根据其谐音或植物习性而赋予的吉祥寓意。《明画录》载,供职于永乐、宣德朝画院的边景昭,其“花果翎毛,妍丽生动,工致绝伦”[6],作品大都线条精细、色泽浓丽,是明代院体精工细丽画风的代表。传为边景昭的《岁朝图》(台北故宫博物院藏)虽为后人托名之作4,但笔墨沉稳工致,设色妍丽有边景昭之意。瓶插花木图式应用广泛,宣宗朱瞻基登基第二年(1427年)曾绘《嘉禾图》(台北故宫博物院藏),即是采用瓶插花木之形式。稻禾一茎多穗为嘉禾,在以农耕经济为主的中国古代一直被寓为风调雨顺、国泰民安之佳兆。

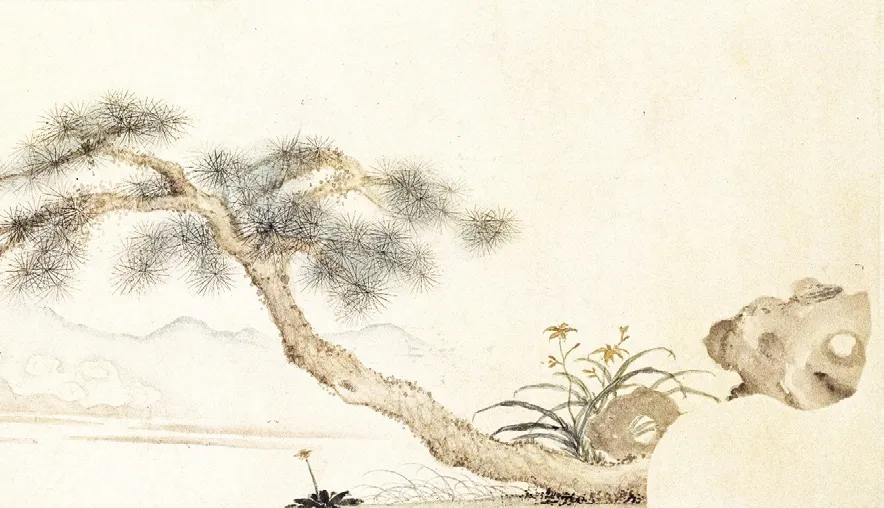

现存明代宫廷花木画除岁朝图外,还有为祝寿所绘作品。古人认为松为长寿之树,故松是祝寿题材画中常出现的一种花木。画松祝寿如明宣宗朱瞻基《万年松图》(辽宁省博物馆藏),根据隔水所题“宣德六年(1431)四月初一日,长子皇帝朱瞻基敬写万年松图,奉仁寿宫清玩”可知乃为其母诚孝张皇太后祝寿之用。宋王安石《字说》载:“松为百木之长,犹公也,故字从公。”[7]而《礼记·王制》云:“王者之制禄爵,公、候、伯、子、男,凡五等。”[8]松与公相联系,成为高官厚禄的象征,故宫廷祝寿画以松为题材是再适合不过了。《松云荷雀图》卷(图1)第一段设色绘青松倚湖石而生,其下菊花、萱花盛开。青松、菊花与萱花均有祝福长寿之意,此图经《墨缘汇观》所著,知是宣德二年(1427年)五月,时年28岁的朱瞻基为其二皇叔赵王朱高燧所作5。明宣宗雅好诗文书画,《图绘宝鉴续编》载其“随意所至,尤极精妙”[9],明钱谦益认为宣宗画艺甚至可与宋徽宗相比6。宣德朝活跃于画院的孙隆,写生“得徐熙野逸之趣”[10],从《花鸟草虫图册》(上海博物馆藏)中《蜀葵》页可见,孙隆不再强调线的勾勒,以没骨法绘折枝蜀葵,花、叶、枝外轮廓线被巧妙地融入到墨色的点簇晕染之中。没骨画花木法肇始于北宋徐崇嗣,孙隆在此基础上吸收了南宋梁楷、法常泼墨写意的风格及元代出现的彩色写意的尝试[11],使没骨画法独树一帜于明代宫廷绘画。

图1 《松云荷雀图》卷(第一段) 纸本设色 31cm×55cm 明 宣宗 故宫博物院藏

在为宫廷服务之余,一些院画家亦有因个人交往而创作的花木画,这些作品多带有文人审美趣味,使我们对宫廷画家花木画风格的多样化有了认识。1982年淮安明代王镇墓出土宣德画院画家李在《萱花图》页(淮安市博物馆藏)是为郑仪(画上自题:“为郑仪写”)父母祝寿而作的,其上自题:“帘卷薰风夏日长,花含鹄嘴近高堂。筵前介寿双亲乐,颜色辉辉映彩裳。”萱草在古代常配植于北堂,北堂为母亲所居之处,与植于庭中的椿树相对,故“椿萱”为父母之代称,或以“椿庭”、“萱堂”代指父、母。[12]与院体画赋色艳丽不同,李在以墨笔绘萱花一枝,笔墨饱含水分并以墨色浓淡来表现萱草叶子的向背,柔和清淡。约活动于天顺、成化、弘治年间的宫廷画家钟学为其友(王宗吉)之母(周安人)庆祝70大寿所作《寿萱图》轴(广东省博物馆藏),钟学亦用墨笔绘一枝盛开的萱草花,根部置一寿石,花叶生动逼真,墨色浓淡秀润,洋溢着生意蓬勃的气息。

除上述宫廷画家外,浙派代表人物戴进:“宣德初征入画院,见谗放归”[6]1718,后流寓京城。寓京期间接触了如夏昶、朱孔阳等文人画家与士大夫公卿,于是文人画风格也对其产生了影响,《无声诗史》载其“于墨竹、葡萄等画,无不精绝”[10]1220;现存花木作品不多,且皆为其离开画院后所作,如《墨松图》(故宫博物院藏7),该卷与朱孔阳《墨竹图》合卷,以墨笔写意法画松树,水墨厚润,接近文人的纵逸风格。《蜀葵蛱蝶图》轴,自识“为奎斋写”,画蜀葵以细笔勾勒轮廓,淡墨晕染形体,设色明净近元代钱选,风格古朴清新,为戴进兼取宋元之长而形成的画风。蜀葵又名戎葵,出自西蜀故名,自唐五代以来即为画家喜爱表现之题材。

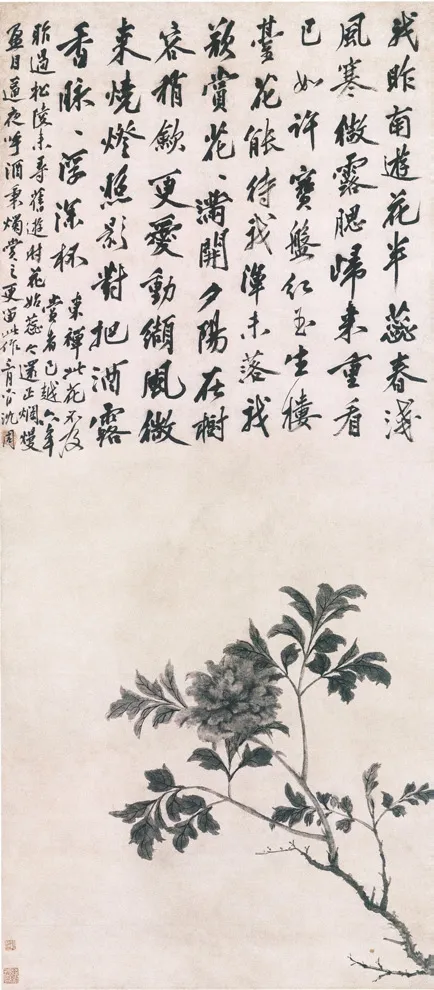

图2 墨牡丹图 纸本墨笔 154cm×68.1cm 明 沈周故宫博物院藏

二、明中期吴门地区的文人花木画

元代的江南尤其是苏州地区即已形成了深厚的文人画传统,明代江南文人科举仕进之途受到限制,诸多仕途不利之文人经过一小段出仕后直接辞官归隐。他们继承并发展了元代君子品格的花木画,如擅画墨竹的宋克曾与倪瓒交往密切,倪瓒的人品、画品都对他产生了很大影响。其《万竹图》(佛利尔美术馆藏),属于长卷“墨竹山水”形式,是明代早期墨竹发展的重要标志,王绂与其弟子夏昶继续发展了这种形式,如王绂的《万竹秋深图》(佛利尔美术馆藏)、夏昶的《湘江风雨图》(1449年),此二人开创了墨竹继宋、元后发展的另一个高峰期。除了传统的墨竹题材外文人画家们以独特的视角发现了更多具有君子品格的花木。沈贞《菖蒲》轴(台北故宫博物院藏)绘一石之上植菖蒲数茎,因菖蒲可不依土而生,且节叶坚瘦,象征了君子孤高的品格,画上沈贞书南宋文学家谢枋得(1226—1289)《菖蒲歌》以寓自己隐逸清高的人格。

明中期江南经济的发展使人们的日常生活更加丰富,吴门地区大多数文人画家将精力放在文人雅好之上以追求一种闲情、幽致的生活境界。“吴俗好花,与洛中不异,其地土亦宜花。”[13]吴中地处温暖湿润的长江流域,素富花卉草木之盛,赏花、艺花等文人花木消费流行。如杜琼“家有小圃,不满一亩,植竹莳杂花,筑瞻绿亭,居其间”[10]1224,而刘珏“卜筑秀野,花木玲珑,号小洞庭”8。在这种风气的影响下,吴门文人画家所绘花木种类逐渐丰富,且花木画开始与现实生活有了更多结合,花木画意涵也因文人间的酬赠往来而变得功能化,甚至世俗化。

沈周一生未应科举隐于吴门,与宋元文人多选取与君子品格相关的花木题材不同,沈周的花木画取材广泛,有学者统计其所绘花木种类多达50种以上。且不再因文人身份而拘泥于墨笔或设色,根据其抒情需要适意选择表现方式。南宋法常的水墨写意画法对沈周产生了很大的影响8,而沈周亦将这种风格用于描摹日常所见所感。《墨牡丹图》轴(图2),以没骨法绘折枝牡丹,花瓣以浓淡适宜的墨色晕染,表现出了丰富的层次与柔嫩的质感。根据自题可知此为沈周于东禅寺秉烛夜赏牡丹而作,“烧灯照影对把酒,露香脉脉浮深杯”,墨牡丹如同月色下的牡丹亦或是烛光笼罩下映照在地上的剪影,意境犹如南宋华光和尚画疏影横窗的梅花一样。此轴题诗与画各占一半,为沈周折枝花木画轴的一个特点9,后来的唐寅、陈道复等亦间有此法。

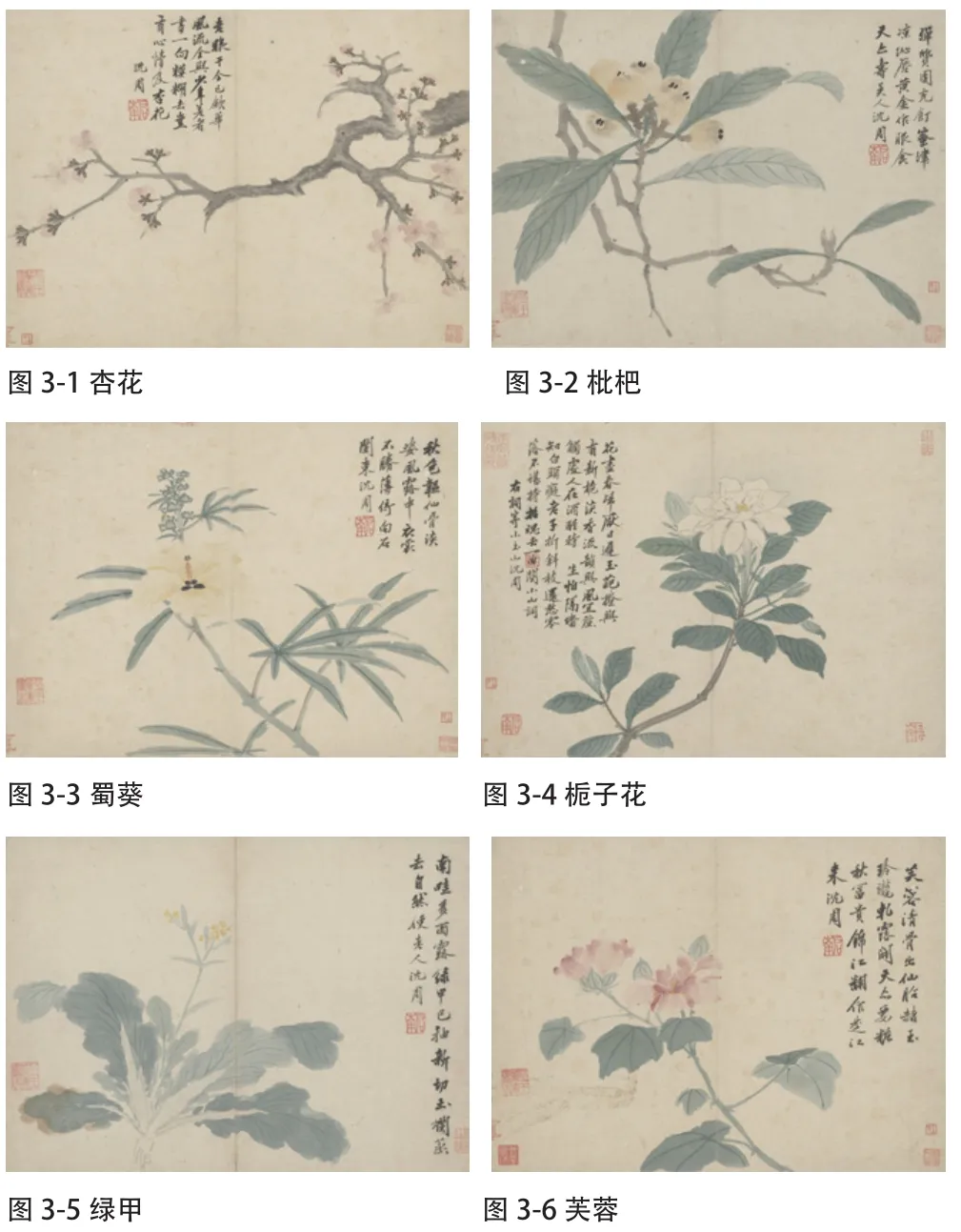

沈周擅画生活中常见的花木与蔬果小品,仅以寥寥数笔捕捉到花木的神韵,不做精致的笔墨经营,这与其“写生之法贵在意到情适,非拘拘于形似之间者”[14]的主张相符。其68岁所作《观物之生册》(台北故宫博物院藏)自题云“戏笔此册。随物赋形,聊自适闲居饱食之兴”。“观物”,本为宋代理学术语10,沈周强调的是观照花木之形态得其理趣。沈周的观物观念影响了其后的陈淳、孙克弘等人。《卧游图》册所绘杏花(图3-1)、枇杷(图3-2)、蜀葵(图3-3)、栀子花(图3-4)、绿甲(白菜)(图3-5)、芙蓉(图3-6),多取折枝构图,笔法简逸略带稚拙,设色淡雅清新,在没骨的技法上增加了更多的写意,乍看粗笔淡墨一挥而就的花草蔬果,但形貌情趣已经完备。末开自题:“此册方可尺许,可以仰眠匡床,一手执之,一手徐徐翻阅,殊得少文之趣。”在沈周看来,欣赏花木与欣赏山水一样,都可以让人怡然自乐,卧游其间聊自适闲居饱食之兴。蔬菜在沈周的写意花木画中比较常见,如《卧游图》册中《绿甲》页及《辛夷墨菜图》卷皆质朴自然、无装无饰。这一方面是受南宋法常因禅修而绘写意蔬果的影响,另一方面,明代中期出现文人以“菜”比德风气11,明人有“不画他花木而画菜者,盖欲以甘淡泊勉之也。”[15]沈周《菜赞》一诗亦有“藏至真于淡薄,安贫贱于长久”[16],这也反映了明代中期君子品格花木题材的继续拓展。

在表现怡然之情外,沈周还有一些带有祝福登科、利市等寓意的世俗题材花木画。作于1502年的《红杏图》轴(图4),根据自题可知乃为恭贺其前辈好友刘珏之曾孙布甥登科所绘,画中的红杏花开烂漫,各具姿态。在此之前的1489年,沈周还绘有《折桂图》轴(上海博物馆藏),可见这类作品在当时的需求量很大。《荔柿图》轴以法常水墨写意法绘“荔枝”与“柿子”连果带叶的交错在一起,取其“荔”、“柿”谐音“利”、“市”,送给兼营药材生意的名医宿田为新年礼物,画面中果实饱满,纤细的枝条与各具姿态的叶片相互交叉出复杂而多变的空间。沈周在宋人院体之外以及元人君子品格花木画传统下开创了文人写意花木画,创造了“似与不似之间”的风格,确定了吴门画家花木画的整体基调。

与沈周相比,文徵明画花木主要集中在兰竹、三友等题材上,其画竹师法苏东坡、文同,画兰师法赵孟坚、赵孟頫、郑思肖等人12。作于1543年的《兰竹》卷以书法之笔入画,画兰叶见行草书的飘逸潇洒,画竹叶如写“八分书”,画石之“飞白”笔法可见赵孟頫之风规。与元人笔下清雅静寂之兰不同,文氏画兰繁密疏放,兰叶似飘带般随风摇曳;且将兰竹图发展为大长卷形制,不再只是单纯画兰竹,而是以坡石、荆棘、麦冬、溪流泉水等为称景来表现兰竹的各种姿态,兰、石所用之淡墨与竹、荆棘等所用浓墨统一和谐。明代画兰知名者周天球、陈元素、项圣谟等都是文氏的追随者,周天球《丛兰竹石图》卷(1570年)还出现了画兰后附与兰有关的长篇赋、记等形式。相对而言,宋元时期单纯的墨兰、墨竹比之明代兴起的兰竹长卷来说人格化的象征意义更为明确,而明代兰竹的“君子”气淡化了。文氏自1527年辞官返回家乡筑玉磐山房,过着以翰墨自娱的闲隐生活,时常面对赏心悦目的花卉而有笔墨之兴。文氏酷爱玉兰花,以“玉兰堂”为其藏书楼命名,还有藏书印曰“玉兰堂”、“辛夷馆”等。[17]《玉兰图》卷(大都会艺术博物馆藏)绘折枝玉兰向左右横向展开,枝梗以没骨法写出小叶以墨绿随意点染,花瓣先以淡墨线勾勒,再铺白粉,在浅黄色纸的映衬下照眼欲明。自题:“嘉靖己酉三月,庭中玉兰试花,芬馥可爱,戏笔写此。徵明。”该卷另附有文徵明随画奉上的信札知此图乃为感谢华云13的盛情款待而作,花木画成为文人间交往的特殊纽带,其意涵因文人间的酬赠往来而变得功能化。

图3-1~3-6 《卧游图》册之杏花、枇杷、蜀葵、栀子花、绿甲、芙蓉 纸本设色 28.1cm×37.6cm 明 沈周 故宫博物院藏

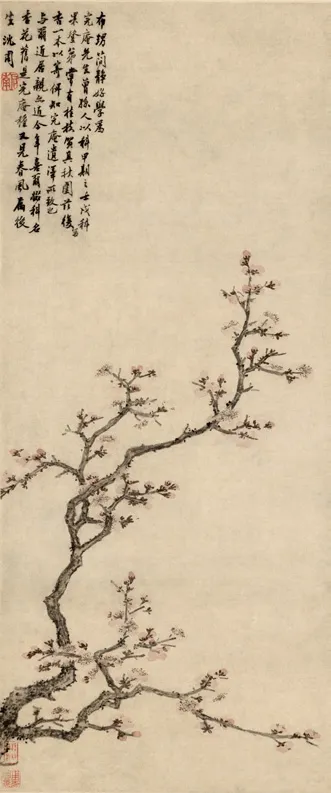

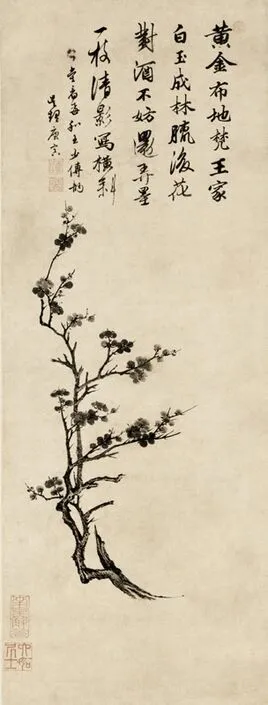

唐寅多以没骨写意描绘折枝花木,如桃花、梅花、杏花等,平淡质朴却可见真情流露。其《墨梅图》轴(图5),以枯笔焦墨画折枝梅花,花瓣以浓淡相间的水墨点出,梅花清丽脱俗的姿态跃然纸上。枝干细硬、斑驳的质感以及下端折断的痕迹极为写实,而花朵写其意,这是唐寅与沈、文不同之处,即在写生中加入了职业画家的刻画之法。唐寅此轴构图沿用了沈周《墨牡丹图》、《红杏图》等常用的折枝花木立轴图式,清丽脱俗的梅花搭配洒脱秀逸的书法,相映成趣。

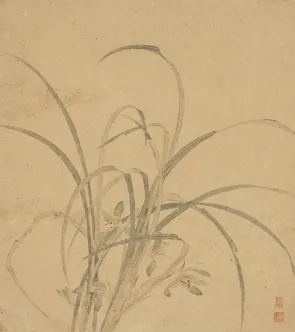

仇英存世花木画作品较少,传世有《兰花图》页(图6)及《水仙腊梅图》轴(台北故宫博物院藏)。与沈周、文徵明等文人的写意花木大异其趣,仇英是被文人化了的职业画家,其花木画能在精工的描绘中流露出清雅的士气。《双勾兰花图》中,仇英以纤细的线条双勾花叶轮廓,兰叶率意流畅,兰花则行笔轻柔,明净清丽的汁绿色晕染阴阳向背,仇英复兴了宋院体写实的风格,兰叶上残伤处亦细致逼真的表现出来。《水仙腊梅图》轴以宋代院体勾勒填彩画法绘制,两株水仙花叶舒卷自如,姿态优雅;腊梅以中锋双勾枝干,勾线顿挫细劲,凸显枝干之瘦硬,枝干转折及花朵向背皆处理细腻,花瓣敷白粉,技法及构图与马麟《层叠冰绡图》轴相类。仇英自题:“明嘉靖丁未(1547年)仲冬仇英实父为墨林制。”可知此轴为明代鉴藏家项元汴定制,而《层叠冰绡图》亦经项元汴收藏,仇英很可能在项元汴家见过此作后按照其要求绘制。仲冬为农历十一月,水仙与腊梅恰在此时开放,有传春报喜的寓意,两者合绘于一轴有岁朝图之意味,文震亨《长物志》“悬画月令”有“十一月则宜雪景、腊梅、水仙等图”[18],此轴应为是。

吴派后学擅画花木者多受沈周、文徵明平淡天真的写意风貌之影响,且有自己的面目,其中陈淳、陆治为佼佼者。陈淳,号白阳山人,曾入国子监修业,后绝意仕进,居于苏州城东北之五湖田舍,“有茂林修竹,花源柳隩”[19]。陈淳与吴中文人诗画交游,花木画处处可见隐居生活的闲情幽趣,其设色花木始取文徵明工秀画法,后受到沈周写意法的影响,但较沈周更为简淡、放逸。《合欢葵图》卷(图7),画黄葵侧枝向右,左右皆大片留白,花、叶直接以色敷染后勾筋络,花蕾与花萼则以淡墨勾勒轮廓后薄罩汁绿,勾勒与没骨相间,画面清秀率意。其后有文徵明、王守等25家题跋。根据王守题“咏尚之后院合欢黄葵”可知,陈淳此卷,所绘为袁褧家后院的并蒂黄葵。并蒂是花木的一种祥瑞形态,常被用于形容男女之情,在此用以来赞美兄弟的感情,如蔡羽题诗“君家兄弟美,结瑞到花林”;文嘉“幽花开并蒂,良友结同心”则以并蒂来形容题画者与受画者间的真挚友情。正如文徵明所题“天工示巧原无意,卉物何知亦有情”14,花木所承载的情感与意涵在明代更为丰富。王世贞《弇州续稿》载:“画家写生明兴,独吾吴沈启南入熙室……陈复甫后出,以意为之,高者几无色,下者遂脱胎矣。”[20]陈淳不断临习沈周作品,50岁之后水墨作品渐增,笔墨也日趋放纵,似以草书入画,其55岁所作《写生》卷(台北故宫博物院藏)属于这一时期的代表画风。陈淳之子陈栝(约16世纪中期),亦长于花木画,且笔致放逸,富有生趣,常为其父代笔。

图4 红杏图 纸本设色 80cm×33.5cm 1502 沈周 故宫博物院藏

图5 墨梅图 纸本墨笔 95.9cm×36.1cm 明 唐寅 故宫博物院藏

图6 兰花图 纸本设色38.8cm×34.7cm 明 仇英故宫博物院藏

图7 合欢葵图 纸本设色 23.5cm×76.9cm 1524 陈淳 故宫博物院藏

陆治热衷于栽花莳竹等山居乐事,《画史会要》中记载其筑室隐居于支硎山下“手艺名花几数百种。岁时佳客过从,即迎至花所,割蜜脾,削竹萌而进之”[21],陆治善于为其隐居之地几数百种花木写生传神,作于嘉靖三十八年(1559年)的《画仙圃长春图》(台北故宫博物院藏)卷末落款“写于支硎书舍”所绘应即为其隐居之地的花木。现存陆治所作时令花木较多,皆清俊脱俗,如《端阳佳景图》轴(台北故宫博物院藏)绘园中一角,湖石周围的粉色与紫色蜀葵、石榴花皆为夏日端午前后盛开的花木。端阳花木属于节令画,但其上自题“南极星辉华满堂”15可知亦为友人祝寿而作,坡脚两旁的灵芝与山丹花(又称红百合)皆为祥瑞花木,点缀其间既有驱邪纳福亦有祝寿之寓意。花卉全部以色墨点染,淡雅细腻,柔软滋润,只有蜀葵与石榴花的叶脉以墨线勾勒。陆治画花木熟稔细腻且设色鲜妍,故王世贞认为其“不若道复之妙而不真也”[6]1736。

周之冕创立了“钩花点叶”16画法,其《百花图》卷强调勾花之线与点叶之墨的对比,笔法精熟,形态无遗,兼陈淳的笔墨放逸与陆治的工细逼真。王榖祥画花木师从文徵明,其49岁所作《桂石图》轴绘一株桂花倚湖石繁茂盛开,笔法精研似文徵明,此轴根据作者自题“最是先枝君折取”可知属于明代文人间流行的“折桂”题材。古人有“二月杏花八月桂”分别指春天在北京举行的殿试(即春闱)与秋天举行的乡试(秋闱),此轴为庆贺“芝室”先生秋闱之喜而作。在前辈画家如沈周的作品中,多以折枝花木呈现,而王榖祥的用心之处在于画面中灵芝、湖石与丛兰的搭配,此画的受赠者是芝室先生,而灵芝与湖石正好与“芝室”谐音,而点缀其间的丛兰亦象征了芝室先生的君子品格。这种精致化了的世俗意涵受到了沈周的影响。朱朗为文徵明入室弟子,常为文氏代笔应酬之作,其《芝仙祝寿图》卷(图8),取陂陀一角,挂满藤叶的松树下水仙花绽放,布满青苔的假山石上置灵芝菖蒲盆景。据自题“万历丙戌九秋长州朱朗画”,可知此卷作于秋季,水仙本为腊月迎春花木,但因其谐音“仙”,故成为吉祥图案的常用题材。道家方士对灵芝的推崇,影响所及,民间亦视其为延年益寿的吉祥花木。有意思的是,灵芝不再是直接接地而生,而是以盆景的形式出现,《姑苏志》载:“虎丘人善于盆中植奇花异卉、盘松古梅,置之几案间,清雅可爱,谓之盆景。”[22]画面中作者突出了灵芝盆景与水仙花,松树与湖石亦皆有祝寿的寓意。与沈周、文徵明相比,吴门后学所绘带有吉祥寓意的花木画从内容到构图明显丰富、饱满了很多,文人气息减弱,世俗化趣味增强。

文俶为文徵明之玄孙女,《无声诗史》载其“溪花汀草,不可名状者,皆能缀其生趣。芳丛之侧,佐以文石,一种蒨华娟秀之韵溢于毫素”,为了描绘不可名状的溪花汀草,文俶曾描摹内府藏本草图千种,其作于崇祯四年(1631年)的《花卉册》绘各色花卉如海棠花、石竹花、野菊花、建兰等幽庭雅境中的常见花木,此册花卉枝、叶、瓣多以没骨法绘,叶、瓣间或勾勒填色,或以色线勾叶脉、点花蕊,设色柔和清新。石竹花与野菊花页搭配水墨绘湖石,更映衬出花卉的清逸娇柔。女性画家善画花木者除了闺秀画家文俶外,还有擅长画兰、竹的名妓画家,如马守真、薛素素等,通过表现有君子品格的兰、竹以遣怀其身处青楼却心怀高洁的心态,这也是明代兰竹画的一种特殊性质。

三、晚明江浙地区的文人花木画

明代后期的苏州画坛逐渐失去活力,重心向浙江、松江等地转移。相比吴门画家花木画的儒雅清润,徐渭、陈洪绶等的艺术语言更鲜明强烈。孙克弘、陈继儒亦善画花木,其风格受到吴门沈周、文徵明的影响。

图8 芝仙祝寿图 纸本设色 31.1cm×61.2cm 明 朱朗 故宫博物院藏

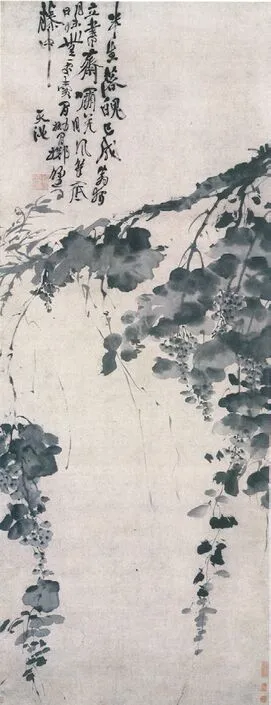

徐渭不苟世俗,曲折坎坷的一生使其画花木笔墨奔放恣肆,随处可见其狂放的感情宣泄。他远绍南宋梁楷、牧溪,近承沈周、陈淳将水墨写意花木推向了新境界,与陈淳并称“白阳青藤”。徐渭的花木画题材集中于文人熟悉和喜爱的品类,如四君子、荷花、芭蕉等,强调直抒性情。《梅花蕉叶图》中,徐渭打破季节的限制,将时令不同的芭蕉与梅花并置。《四时花卉图》长卷绘牡丹、葡萄、芭蕉、桂花、松树、雪竹、雪梅七种花木,用笔放纵潇洒沉着痛快,墨气浑然贯通,其自题:“老夫游戏墨淋漓,花草都将杂四时。莫怪画图差两笔,近来天道够差池!”徐渭四时花卉集于一画的杂花图是继承了吴门画派陈淳等人的传统,将自己喜爱的花木不按时序地放在一起,以故意表现季节的错乱,讽刺其身所处的世道。《水墨葡萄图》(图9)绘一枝果实累累的葡萄,藤蔓纠结如写草书,葡萄与叶皆以浓淡相间的墨加胶矾挥洒,沉着痛快,酣畅淋漓,不拘于一枝一叶的形似,以达到“不求形似求生韵”的意境。自题“半生落魄已成翁,独立寒斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”,可窥其一生坎坷痛苦的心境。徐渭的花木画代表了晚明文人的自省与革新,曾谓“从来不见梅花谱,信手拈来自有神”17,可见其花木画偏重于心灵之解放与个性之抒发。至此,南宋梁楷、法常的大写意表现技法经过沈周、陈淳至明末徐渭最终变成文人画家的花木画语言,将其豪放的笔墨与极端放逸的个性融为一体。

与徐渭一样,陈洪绶有很高的诗画才华却屡遭挫折,曾见杏花无人配植而怅然感叹“今古悲知遇,临流一醉之”[23]。陈洪绶父亲与徐渭交好,明朝灭亡后,陈洪绶曾寄居在徐渭的青藤书屋,过着“何似青藤书屋侧,不闻铁骑夕阳嘶”[24]的时光。陈洪绶所处的晚明时代,仿古风气已然盛行,与徐渭粗放率意的大写意花木形成鲜明对立,陈洪绶早年曾受职业画家蓝瑛的绘画启蒙,以师法宋人为主,画花木枝干造型方、折、硬,带有南宋院体马、夏风格,如台北故宫博物院藏其48岁所作《杂画册》中《红杏》页,老干新枝转折造型奇特,线条粗阔坚硬,直折方勾。深谙文人逸趣的陈洪绶并未局限于职业画家之囿,花木画集宋之浑厚严谨与元之清淡潇洒,形成了个人风格。其《画论》云“以唐之韵,运宋之板,宋之理,行元之格,则大成矣”[23]41,主张在古人上,汇众妙成一家。至晚年线条变得轻缓柔和着色亦柔润淡逸,《梅石图》轴,写一株枝干苍老的梅花倚傍着湖石伫立,花朵疏落,墨线勾花简率灵动,突出梅花清秀淡远之姿,树枝用线与中年的粗硬直折相比变得柔和、圆转。陈洪绶爱画梅花18,其《观梅》诗感叹梅花“飘零何太易,荣茂每艰难”[23]134与其画梅之花朵疏落意境相符。晚年以鬻画为生的陈洪绶要考虑受众的接受度,再加之他曾从事民间版画插图、酒牌叶子等的创作,所以其花木画中爱撷取有世俗化特性且富有吉祥寓意的题材。《玉堂柱石》页(图10)(《杂画图》册之一),绘玉兰、海棠、湖石,玉兰与海棠谐音“玉”、“堂”,玉堂本为汉代以玉铺成台阶的建章宫,后代指别人的住宅,湖石石质坚硬代表稳固之意,故“玉堂柱石”,有美好的祝愿之意,其应酬之作亦反映了他的才情与修养。陈洪绶之子陈字,号小莲,性格孤傲,不谐于俗。画有其父风,亦善画花木,《杂画册》之水仙、芙蓉、石榴花等页,构图简明,勾勒工细,设色清雅,富有装饰之美。

松江地区的孙克弘曾以父荫为官,后因党争波及绝意仕途,“于东郊故居修筑精舍,辇奇石,置庭除”[25]过着寄兴山林悠闲自适的日子。孙克弘花木画承沈周、陈淳而下,亦学陆治,兼能写意与工笔。《画史会要》载其“折枝卷册,朱绿精丽,皆是赝本。其嫡笔则用枯老之笔行干作花,或着色,或水墨,皆极古淡自然雅品”,[21]551古淡自然是其花木画的风格。作于1593年的《文窗清供图》19或墨笔或设色绘奇石、朱竹、兰花、折枝梅花、松化石、古松、云山纨扇等题材,笔墨清逸秀润。其中兰花处自题“仿郑所南笔”,可知其学南宋遗民画家郑思肖画无根兰,以强调君子节气。折枝梅花处作者自题“小窗笔研闲缘在,犹把花枝细对临”。这与其友人张重华记其写花木,“先折取枝干,把玩良久,外瞻其形,内收其神”[26]相符。以上松、竹、梅、兰等花木元素皆为明代文人书斋内的常设点缀,孙克弘善画此类题材,《佩文斋书画谱》载其“至于文房诸玩,随意拈写,不肖不止”[27],反映出孙克弘精致的赏玩趣味。与孙克弘同为松江地区的陈继儒晚年筑室畲山,《花史左编》载“陈眉公结庐于此,亭林花木最胜”[28],陈继儒善以水墨写梅花,据记载,他“广植松杉,屋右移古梅百株,皆名种”[29],所画梅花多册页小幅配以题画诗,点染精妙,如《梅花诗画图》册,各开绘老梅一枝,间或穿插丛竹、水草、拳石、月季等,对开书梅花诗,诗画结合,相得益彰,代表了陈氏画梅的典型风貌。

四、结语

概括而言,明代花木画因能单独承载丰富、生动的意涵及被赋予人的情感而独立于花鸟画科而存在,在承接宋元基础上发展出了自己的面貌与时代特点。宫廷花木画经历了从花鸟画之背景逐渐成独立题材的过程,主要用于表现岁朝、祝寿、祥瑞等吉祥寓意的题材,功能性较强。文人画家花木画选材继承自宋元以来文人画“三友”、“四君子”以及僧禅绘画中带有禅意的蔬果题材,中期以来文人居所庭院中种植观赏的花卉草木成为主体。笔墨形式上,相对于传统院体花木画的工整精丽,明代文人花木画不再仅仅拘泥于形似,转而强调写意及意到情适,这些都体现了与宋元花木画不同的审美情趣。相比吴门画家花木画的文雅清润,明代后期浙江地区的徐渭、陈洪绶等人,更加注重个性表现,艺术风格鲜明强烈。

有明一代尤其吴门地区的文人画家,善绘花木者亦兼善山水,故花木画的发展可与山水画相互参照,明代晚期苏州画坛因画家们的陈陈相因开始逐渐没落,而江浙地区的徐渭晚年独立书斋后继无人,陈洪绶虽传人颇多却都乏善可陈,待明末董其昌提出“南北宗论”后,南宗一脉山水画受到特别重视,体现文人丰富情感的花木画亦被埋没于仿古风气影响的山水画的光辉之下了。

图9 墨葡萄图 纸本墨笔 116.4cm×64.3cm 明 徐渭故宫博物院藏

图10 玉堂柱石 绢本设色 30.2cm×25.1cm 明 陈洪绶 故宫博物院藏

注释:

1.洪武皇帝朱元璋《高皇帝御制文集》中对鹰、雁、慈乌鸟、画眉等大加赞美,并由花鸟景象生发对神州寰宇太平盛世的赞美。

2.如永乐、宣德年间宫廷画家边景昭(1354—1428)的《三友百禽图》及《百喜图》(均藏于台北故宫博物院)。高居翰《中国绘画史》中以《三友百禽图》为例,认为其充满了象征与装饰意味,是贺年的特殊绘画题材;严守智在《士大夫文人与绘画艺术》一文中认为:“雀”“爵”谐音,边景昭画中各种鸟类代表朝廷所能提供的各种爵位,显示朝廷有意重新招揽文人。参见颜娟英主编:《中国史新论-美术考古分册》,“中央研究院”联经出版事业股份有限公司,2010年,页326。

3.就目前现存题为岁朝图的作品来看,内容大致可以归为三类,一类是花木写生,多以清供形式的瓶插花木为主,又叫岁朝清供图;第二类是有辟邪纳福之寓意的钟馗像;第三类为描绘人们欢庆新年情景的故实画。

4.此作左下款署“宣德二年(1427年)春正,陇西边文进制”,但从笔墨风格及画风判断应是晚明画家托名之作,参见台北故宫博物院:《百卉清供——瓶花与盆景画特展》图录,页70。

5.第一段原有款识,后残。据安岐《墨缘汇观》载,“右首正书宣德二年五月御笔赐赵王两行十一字。上盖‘皇帝尊亲之宝’朱文大玺”。参见:参见卢辅圣主编:《中国书画全书》第14册,上海书画出版社,2009年,页696。

6.钱谦益谓宣宗章皇帝朱瞻基“万机之暇,游戏翰墨,点染写生,遂与宣和争胜”。参见[清]钱谦益著《列朝诗集小传》,上海古籍出版社,2008年,页3.

7.以下例作凡为故宫博物院所藏,不再标注藏地。

8.沈周曾题法常的《写生蔬果》卷曰:“不施彩色,任意泼墨瀋,俨然若生,回视黄筌、舜举之流,风斯下矣。”据徐邦达先生《古书画伪讹考辨》一书中关于该作品的考证,可知此卷为明代人的临仿本,而沈周跋后被人移配到该卷。因其从宋本真迹上临仿而出,故尚能粗传法常绘画面貌。

9.“石田晚年题写洒落,每侵画位,翻多奇趣,白阳辈效之。”[明]沈颢《画尘》卷上,黄宾虹、邓实编《美术丛书》,江苏古籍出版社,1997年,页321。

10.宋 邵雍《观物内篇》云“夫所以谓之观物者……非观之以心,而观之以理也。不以我观物者,以物观物之谓也。既能以物观物,又安有我于其间哉?”参见邵雍著,郭彧整理:《邵雍集》,中华书局,2010年,页49。

11.明代中期出现文人比德于“白菜”或“菜根”风气,如吕坤(1536—1618)《去伪斋集(卷七)》《白菜图说》总结了白菜以“淡”为宗,具五德。参见[明]吕坤撰,王国轩、王秀梅整理:《吕坤全集》,中华书局,2008年,页382。

12.嘉靖二年(1543年)所作《兰竹》卷自题云:“余最喜画兰竹,兰好子固、松雪、所南,竹如东坡、与可及定之、九思。每见真迹,辄醉心焉,居常弄笔,必为摹仿。”

13.华云字从龙,号补庵,无锡人,嘉靖二十年(1541年)进士,为明代收藏家华夏的同宗。

14.“卉物何知亦有情”此句同时见于文徵明《海云庵连理山茶》一诗。参见文徵明著,周道振辑校:《文徵明集》卷七,上海古籍出版社,2014年,页144。

15.《史记》卷十二《封禅书(索隐)》:“寿星,盖南极老人星也。见则天下理安,故祠之以祈福寿。”南极星辉多为用于为男性祝寿。《景印文渊阁四库全书·史部·正史类1》,台湾商务印书馆发行,页625。

16.观周之冕画花木可知“钩花点叶”乃以工致的线条勾勒花瓣,枝叶则直接以点簇或点染法绘,兼工带写。关于“钩花点叶”最早见于清代张庚《国朝画征录》卷下:“周之冕略兼徐氏法,所谓钩花点叶是也。”参见于安澜编著:《画史丛书》(五),河南大学出版社,页1646。

17.万历二十一年(1592年)72岁的徐渭作《墨花九段》卷其上自题:“从来不见梅花谱,信手拈来自有神。不信但看千万树,东风吹着便成春。”该卷现藏于北京故宫博物院。

18.陈洪绶曾题《叔慧居士梅花》“性爱写此花,复爱作花句”,参见《陈洪绶集》,中华书局,2017年,页215。

19.该卷经《石渠宝笈》著录为“文窗清供图”,据作者自识“癸巳夏中朔,漫图于远俗楼”及画心自题“小窗笔研闲缘在,犹把花枝细对临”可知,文窗为古代一种可透光的窗户,如明代侯几道《绿牡丹》诗中有“折入文窗纱并绿,剪刀携得丽人情。”弘历《题瀛台随安室》(《御制诗集》初集卷七)有“书室依林俯碧澜,文窗纱绿称遐观”,文窗为文人书斋的窗子,或引申为书斋。