推进党性教育系统化的理论分析

赵智 刘琳 李月如

摘 要:党性教育系统化是助推党校教育理念升级,破解党校教育虚化弱化边缘化瓶颈的重要举措。文章选取党性教育系统化的理论基础为研究对象,追根溯源考察了党性教育系统化的理论依据,并在此基础上归纳出了系统化理论、协同性理论、教育和学习的相关理论,以期为党性教育系统化的发展完善提供理论参考。

关键词:党性教育;系统化;理论基础

党性教育系统化是当下党性教育工作的重要工作创新,了解推进党性教育系统化背后的理论依据,有助于采取相应的措施规避教学风险,避免对党性教育工作进程产生不利影响。目前,已經有部分学者注意到了党性教育系统化的问题[1],并形成了一定的研究成果[2]。但这些成果或浅尝辄止,或过于笼统,并未深入地分析推进党性教育系统化的理论内涵。那么,这些围绕党性教育系统化的研究到底根植于何种理论基础之上,其理论根基究竟何在?就需要在对党性教育系统化研究的理论依据中找到解答。

一、系统化理论

1.系统化理论的内涵

系统化理论,也被称为系统理论,最早由美国生物学家贝塔朗菲(Ludwig Von Bertalanffy)于1932年提出,并在一系列学术论著中予以体现。从内涵上来看,古希腊人将系统定义为多个部分到整体的组合,而今,则多把系统认定为:由若干要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体,涵盖了系统、要素、结构、功能四个概念,体现了要素、系统及环境之间的相互关联。系统理论的作用在于调整系统内在结构,协调各部分要素之间的关系,让系统整体达到优化的目标。

2.系统化理论的基本思想、方法和组织模式

整体观念是系统理论的核心所在,认同“整体大于部分之和”的理念,各部分是作为整体不可分割的要素存在,注重动态性在系统研究中的作用。把研究对象当作一个系统整体,分析系统的结构和功能,研究系统、要素、环境三者的相互关系和变动的规律性,并优化系统观点看问题,是系统理论的基本思想方法。从分类标准上来说,系统从人类干预度、学科、尺度、状态、与外部环境关系等方面可以细化出不同类别。从组织模式来看,目标与价值、技术、社会心理、结构、管理分系统以及环境超系统是构成系统整体的重要组成部分。当前,系统理论出现了与新兴学科交叉结合等新的发展特征,其在稳定、均衡、分化、非加总性和交互性的优势愈发明显,已经被广泛应用于社会管理、科学研究之中,具有普遍方法论的意义。

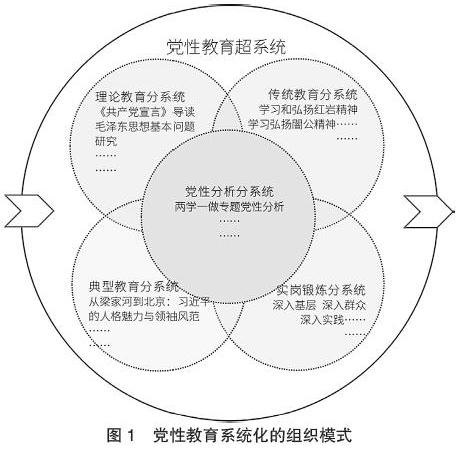

在党性教育的超系统中,涵盖了理论教育、传统教育、典型教育、党性分析和实岗锻炼五个分系统(如图1),分系统之间相互作用,有机融合于党性教育超系统的运行之中。从系统反馈原理来看,党性教育各分系统输出的信息作为二次控制参照,再次输回分系统,并对再输出信息产生作用,如此循环往复。这种信息反馈,有利于教师在教学实践中,随时通过反馈信息去调整党性教育的方法和速率,改善教学效果。从有序原理来看,理论教育、传统教育、典型教育、党性分析和实岗锻炼存在着某种程度上的递进关系,这便是党性教育超系统内部分系统信息交换趋向有序的课程表现。任何系统都是一个有结构的有机整体,理论教育、传统教育、典型教育、党性分析和实岗锻炼并不是孤立存在的子系统,而是在党性教育课程宏观设计的整体下,根据不同阶段的教育目标设置而成,以达到系统性教学的目的。譬如,在以传统马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想在内的中国特色社会主义理论体系,就与红岩精神(传统教育)、习近平的人格魅力与领袖风范(典型教育)相互融合,并在党性分析和实岗锻炼中得以体现与升华,几者共同提升党性教育的系统化成效。由此可见,运用系统理论解决党性教育研究中的问题,对于干部教育培训具有较强的现实指导意义[3][4]。

二、协同性理论

1.协同性理论的内涵

协同性理论,抑或称之为协同理论、协同学,是系统理论的重要延伸。德国物理学家哈肯(Hermann Haken)于1971年最先归纳出协同的概念,并在1976年的著作中较为系统地对协同理论进行阐述。协同理论主要研究的是:远离平衡态的开放系统在与外界有物质或能量交换的情况下,如何通过自己内部协同作用,自发地出现时间、空间和功能上的有序结构。这一理论以系统、信息等现代科学理论为研究基础,结合耗散理论的部分内容,糅合统计学与动力学的研究方法,在不同分析领域中,建立起相对完整的数理模型与解决方案,尝试在宏微观的研究尺度过渡上,发现组织系统中的一般性原理,归纳和揭示出系统运行中存在的共同规律。

2.协同性理论的应用范围

协同理论指出,各个系统之间的属性差别,并不影响它们间存在相互作用、相互合作的逻辑关联。所以,协同理论的研究对象包含了追寻自然和人文各种系统的发展演变足迹,探讨这些演变过程中所遵循的共同规律,其协同内容包括协同效应、伺服原理和自组织原理三个方面。指示新结构形成参量的序参量是协同理论的核心概念,把握着集体协同行为对系统演化的步伐和方向。鉴于在解决系统开放性较强的复杂问题上具有的先天普适性优势,且现代管理对于要素协同、协同序参量、自组织完善提出更高的要求,使得协同理论在自然科学和社会科学中都得到了广泛的应用,这也引起了教育工作者对协同理论的重视[5]。

实际上,党性教育超系统不仅仅存在内部协调运行机制,其与外部大环境也存在着较大信息关联。这种关联通过党性教育超系统的平台交换出来,而后交换信息又经过外部大环境的相互协作同步,将协调、整合、优化后的交换信息传达到理论教育、传统教育、典型教育、党性分析的分系统之中,进而完成整个超系统内外的系统协同(如图2)。

三、教育和学习的相关理论

推进党性教育系统化既是党性教育科学化、全面化发展的客观要求[6],又是党员教育实践优良传统的时代需要,其在马克思主义、教育学理论中也能找寻到相应的理论渊源[7]。

1.马克思主义关于人的全面发展理论

马克思主义认为,人的全面发展是指人的体力、智力、才情和道德的全面、和谐、充分的发展,是人的劳动能力的全面发展。马克思主义从历史唯物主义的视角出发,由劳动生产关系切入,点明了人的全面发展所需要的条件、手段与途径,强调了教育与生产劳动对于人的全面发展的重要性。由此可见,党员的全面发展是施行党性教育系统化的目的,施行党性教育系统化反过来又是实现党员的全面发展的学习保障与教育内涵。在当代马克思主義中国化的实践中,中国共产党人完成了本土化、世俗化和制度化的理论创新、发展与深化,坚持远大理想与社会主义现代化建设、物质与精神文明建设、人与社会的全面发展、人的全面发展与国民素质提高相统一的发展思路,探索出一条共产党人的全面发展的新路,对党性教育系统化研究有着重要的指导作用[8]。

2.中国共产党人的学习观

学习观是指一个人对于学习的认知与看法,是开展学习活动的指导思想。中国共产党人的学习观,一方面涉及党员干部“怎样想(学习意识和态度)”“学什么(学习内容)”“怎样学(学习途径和方法)”的问题。在中华优秀传统文化和共产党优良传统之中,觅得学习对于人的重要性,确立重视学习的思想意识,端正党性教育的学习态度,而后,在“两学一做”实践中完成学习内容的思考和学习途径、方法的追寻,在推进党性教育系统化之中形成学以致用、用以促学、学用相长的良性循环。另一方面,对于授课教师而言,学习观更多强调的是“怎样看(授课意识和态度)”“教什么(授课内容)”“怎样教(授课途径和方法)”的问题,这些都需要在党性教育系统化之中予以整合、体现。

3.终身教育理论

俗话说:“活到老,学到老。”教育学理论中的终身教育,指人在一生各时期接受不同类型教育的综合[9]。在现阶段知识大爆炸背景下,各种信息呈现出几何递增趋势,人们需要不断获取、更新和掌握新的知识,接受新的理念。这就需要将家庭、学校和社会教育真正贯穿到个人成长的各个环节,使得个人在日新月异的社会发展中能够始终把握时代脉搏、紧跟时代步伐。贯彻终身教育的理念,是中国共产党人始终保持先进性的有效手段[10],是党性教育系统化的重要理论依据。从马克思列宁主义传入中国那一刻起,共产党人的早期先行者就开始着手推进马克思主义中国化的进程。在探索中,共产党人产生了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等丰硕的时代成果。这些成果随着时代的更迭而不断更新与提升,这就要求党性教育也要保持常学常新,以便使党员干部能够在终身学习中始终保持在时代前列。

当然,无论是系统化理论、协同性理论,还是人的全面发展理论、共产党人学习观、终身教育理论,都需要结合当前党性教育运行模式[11],有机融入党性教育运行机制之中。这样才能使研究内容言之有据,结论令人信服。

参考文献:

[1]王春林.领导干部党性教育的时代性、针对性、系统性[J].当代广西,2012(2):36-37.

[2]张婷.关于基层党校科学开展党性教育系统化的思考——以万州区委党校为例[J].经营管理者,2016(10):318,328.

[3]孙科,张美华.系统理论视野下的高等教育管理与学校效能[J].高等农业教育,2002(11):58-60.

[4]罗漪.系统理论对教育研究的现实意义[J].现代商贸工业,2015,36(2):24-25.

[5]李运林.协同教育是未来教育的主流[J].电化教育研究,2007(9):5-7.

[6]牛安生.关于党性教育科学化的几个问题[J].学习论坛,2016,32(11):16-21.

[7]任新钢,崔春花,丁贞栋.高校学生党员全程化培养的理论依据与实践思考[J].北京教育:高教版,2015(6):54-56.

[8]郑永廷,石书臣.马克思主义人的全面发展理论的丰富与发展[J].马克思主义研究,2002(1):18-22.

[9]杨君.探析终身教育理念体系中成人教育的重要意义[J].现代职业教育,2016(7):82-83.

[10]潘正祥,方贤绪.终身受教育永葆先进性——从终身教育的理念看建立健全保持共产党员先进性的长效机制[J].理论建设,2006(3):64-67.

[11]王木水,王志军.基于系统论视角的党性教育运行机制探究[J].中共福建省委党校学报,2014(9):101-106.

基金项目:2017年度重庆市社会科学规划博士项目(2017BS66);中共重庆市委党校校级课题(CQDX2016A-006)。

作者简介:赵智(1985—),男,安徽亳州人,中共重庆市委党校经济管理教研部讲师,博士,研究方向:乡村发展与党建理论;

刘琳(1989—),女,四川泸州人,硕士,中国工商银行泸州分行职员,研究方向:人力资源管理;

李月如(1991—),女,山西阳泉人,讲师,硕士,研究方向:政府治理。