情境调动:走进《匆匆》里的语言与情思

王玲湘

100+3,走进时光里的背影,向朱自清先生致敬,“经典阅读”绕不开的是他的散文。作为朱自清先生的代表作,教材中的单篇《匆匆》,更是翻译成十几种英译本,成为散文中的经典。

散文教学最重要的是走进“这一篇”,如何与学生一道,走进《匆匆》,走进朱自清的独特体验,走进他个性化语言的情境和意境中,倾听他表露、表达出来的时光匆匆与生命追问的情愫与情感,是我们向经典致敬的研究课题。

一、研究问题:《匆匆》教学之“浅”,“浅”在哪里?

朱自清先生写作《匆匆》一文是1922年3月28日。此时,恰值“五四”运动落潮之际。作者失望于现实,其心情苦闷,彷徨已不能自己。作为教材中的经典,《匆匆》的教学,因当时的历史背景、大师的深邃思想、近百年的时间相隔、散文的表达方式,让以往教学学生呈现出浅学的问题。

1.学生走在散文之表。我们找出10余篇教学设计与案例,发现大多数教学认为散文的特点是形散神不散,用“你从哪儿看出时光匆匆”或“找出描写时间匆匆流逝的词、句,仔细读一读。你从这些词、句中你品味出了什么”的主问题展开教学。反思这样的教学,学生把全篇的句段散乱地提取出来,往时光匆匆上靠,这种单向提取信息的思维,停留在低阶思维的层次。学生说出的对时间匆匆的惋惜、悲伤、无奈,也限于泛泛而谈,呈现的是短浅、表层、粗糙的情感表达。

2.学生走到散文之外。《匆匆》中朱自清关于珍惜时间的感想与感悟,学生不易感受到。以往教学的常用做法是,展示交流关于珍惜时间的诗文、警句,让学生进一步懂得珍惜时间、珍惜生命。如:

生:时间就想海绵里的水,只要愿意,要挤总是有的。

生:一寸光阴一吨金,寸金难买寸光阴!

生:黑发不知勤学早,白首方悔读书迟!

生:光阴似箭,日月如梭!

生:莫等闲,白了少年头,空悲切!

……

反思这样的教学,找的是一些与散文无关的名言,已经走到了散文之外,跑到“外在言说”和“概念化、抽象化思想”,虽然都是时光匆匆,但与《匆匆》中的情和味相去甚远。如何“与‘这一篇散文所传达的作者独特经验的链接,就是引导学生去感受、体验‘作者的独特经验,也就是去感受、体验‘这一篇散文之语句章法所表达着的丰富甚至复杂、细腻甚至细微之处”(王荣生),突破散文《匆匆》教学中,普遍体验不深切、思维不深入、理解有偏差的卡点,提升学生学习的实际获得,成为我们再次教学的着力方向。

二、采取策略:情境调动,如何为学习设计情境?

“散文是内心的独白,是对读者朋友的倾诉,写散文就是顽强地表现自己。”(张首仁)学习散文,就是走进作者的語言情境和意境中,倾听他最想倾诉的话语。

根据散文的特点,教学中可以采用情境调动,由一个主问题串作为情境,贯穿学习全过程。学生自始至终浸润其中全身心投入,在一个大情境主线上不断由浅入深,由低到高,层层递进,螺旋上升地系统带动思维提升、情感发展。

接下来的问题是,如何为学生学习创设“适宜”的情境呢?

1.找到作者最想说的话。“散文不是在分析人物,而是找到作者最想说的那句话”,朱自清最想说的是什么呢?纵观全文,第1自然段和最后1自然段,首尾照应,追问“聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?”第2、3自然段,分别从八千多日子、一个日子具体描摹时间怎么匆匆而过,第4自然段,作者情感的闸门倾泻而开,展开到人生所有“逃去如飞的日子”竟然都“徘徊”而过,由此从时间的追问到自我的追问,“为什么要白白走这一遭啊?”,言外之意就是“我不能白白走一遭,我要好好走一回,精彩地走一回,轰轰烈烈地走一回……”。纵观全文,作者最想说的话,时光里的匆匆,恰是生命价值与意义的追问。

2.找到文本独特的个性表达。散文要往个性化表达的细腻、细微处走,从句式中,读出作者心中的画来,读出作者心中的情味来。《匆匆》中的日子,把抽象的时间具象化,化无形为有形,清新得不落灰尘,朴素得好似谈话,淡淡的无奈中藏着浓郁响亮的追问!贯穿全文的11个问句,正是作者感情情绪起伏的线索。

3.找到学生学习的卡点。散文的魅力和价值,更在于情感体验之中对社会、对人生的一种领悟和思索。情感体验的独特性与思想认识的深刻性往往携手而行。越是优秀的散文,越有咀嚼不尽的内涵与细腻驳杂的感受。

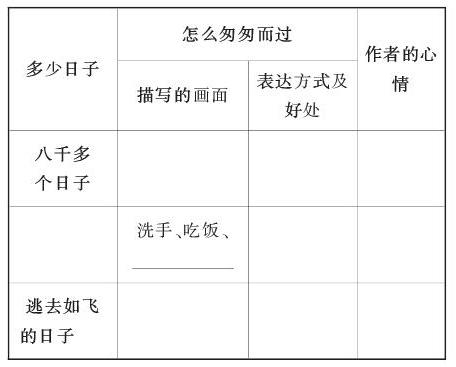

对这样一篇意蕴丰厚的散文,学生通过预学,能知道什么?我设计了一个表格工具,如下:

通过预学反馈,小组交流,基本上能够把怎么匆匆而过的画面填写完整,能够初步品味到夸张、比喻、排比的生动形象,强调情感;能够初步感知作者对时光匆匆而过的无奈、惋惜。

学生不知道什么?不知道的是化无形为有形的秘妙,不知道的是作者最想说的最想表达是什么话。有些,是学生阅读能力天花板造成的“划过”,如“八千多日子”比如“针尖上一滴水”,两极之美的美学效应,时间比作水的巧夺天工;有些,是学生阅读的障碍处造成的“疑惑”,如“为什么作者第三自然段那么啰嗦地写了一些生活中琐琐碎碎的事情”;有些,是学生的生活经验与阅历造成的深度体验“隔膜”,如作者为什么连问六个问,最想问的到底是什么等等。

统合以上与作者、与文本、与学生充分对话的基础上,我为学生学习的过程设计了两层情境:一个对话大情境,几个问题小情境。

三、学程推进:如何依据学情,用情境调动学习的获得?

1.一个对话大情境贯穿,调动板块性学习。文本的11个问句,反映的是作者朱自清迷茫徘徊中的自我追问状态。散文学习就是要“与作者对话”(余秋雨)。将学生倾听作者的倾诉,设计成文脉与学脉合一的大对话情境:作者问的是什么,究竟问的是什么,为什么还要问。

第一板块,用“作者问的是什么”的对话情境,调动学生整体感知。学生很容易发现就是首尾呼应的“为什么时间一去不复返呢?”作者问的是时间为什么不回头,为什么不见踪影,从而打下对整篇散文的情感基调无奈、伤感。

第二板块,用“作者究竟问的是什么”的对话情境,调动学生的深度体验。学习到第4自然段,连着6个问句,作者究竟问的是什么呢?此时角色对话,作为朱自清的学生发问,作为朱自清内心的声音教师补白回答,形成了以下对话:

生:在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?

师:(不能做些什么),只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;

生:在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?

师:过去的日子如烟,(不,太轻了,是轻烟)被微风吹散了,如雾,(雾还有点影子,是薄雾,)被初阳蒸融了;

生:我留着些什么痕迹呢?

师:(什么痕迹都没有留下)

生:我何曾留着像游丝样的痕迹呢?

师:(哦,就像蜘蛛丝般的痕迹,也没有留下!)

生:我赤裸裸来到这世界,转眼间也将赤裸裸的回去罢?

师:(来到这个世界,我光着小屁股赤裸裸地来了,离开这个世界,我居然也什么也没留下,也赤裸裸地回去啊?!想到这,我的心,我的心怎么能平静?)

生:(语气强烈的)但不能平的,为什么偏要白白走这一遭啊?

这样的内心补白情境,调动了学生体验良好的暗示或启迪,推进学生的高阶思维发展。经历了这样的情境调动,学生终于明白,作者问的其实是我这短暂的一生到底怎么过,难道白白过吗?不,要珍惜,要好好走一回!

第三板块:用“为什么还要问?”的对话情境,调动学生的人生思考。按理说,该问的作者都问完了,结尾应该是句号、感叹号,为什么结尾还要问“你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?”有了第二板块的基础,学生发现这句话与第一自然段不完全一样,把“你”放到前面来了,强调的不仅仅是问自己,问的是每一个对时间有思考的人,问的是读者,问的是永恒的时光……

“今年是朱自清先生诞辰120周年,离写这篇文章的时间也将近百年了,你们觉得还有必要问吗?”这个追问,让学生有了联系“我自己”的时间思考、人生思索。

生:我觉得有必要,珍惜时间是永恒的主题,我之前没有想过这个问题,之后,我要好好想想了(笑声)

生:当然,有限的时间,不以人的意志转移的时间,我们改变不了它给我们的长度,但是,我们可以向朱自清一样思考,能在有限之中,人生留下点什么(掌声)

生:这个问题值得一直问下去,去提醒一代又一代的人思考,时光的意义。

……

2.几个问题小情境推进,调动学生的深度体验。

关键学习环节的小情境,也一直融合在大板块的对话情境中,针对学生不知道的地方,起着学习划过处点拨、学习疑惑处助力的推进作用。以两个语段的品味鉴赏点为例。

语段1:在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。

这一段学习卡点在体会夸张、比喻的秘妙。首先打通体验情境。首先让学生“把这大海里的一滴水放在你的眼前,仔细看,用一个词形容”,学生纷纷用“渺小、微小、微乎其微、极小极小……”;然后设置比较情境。八千多日子,不就是20多年吗?为什么不用24年已经从我手中溜去呢?学生恍然大悟“八千多日子让人感觉很长很长,很大的数字”,我趁势小结,“把很大很大与很小很小放在一起夸张,你就感受到了一种强烈的反差美、两极之美,这就是这个夸张的魅力。”

语段2:太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了;我也茫茫然跟着旋转。于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

这一段的学习卡点仍在表达方式的魅力上,即“作者为什么把那么多琐碎的小事写在一天里”。还原的生活情境调动。“是的,这些小事你们都不会写在文章里。让我们跟着太阳的脚步感受,太阳悄悄挪移了 ”(生:洗手、吃饭、默默时)“太阳继的脚步继续挪移”(生:遮挽、躺在床上)“太阳的脚步继续挪移,”睁开眼、掩面叹息)。通过这样的文本与生活情境双向调动,学生发现,“原来,太阳的脚步,就是小事中时间的脚步”,由此发现,朱自清就是抓住人们忽略的地方,加倍地描写,使你于平常身历之境,有了时间匆匆的惊异之感。

四、应用效果:学生获得了哪些“深”度的学习收获?

1.通过情境调动,学生亲历了朱自清先生把抽象的时间形象化,化无形为有形的表达方式认知,深度体验了时光匆匆与表达之美。

2.情境调动,促进学生的自主发现,高阶思维的建构与提升。学生层层深入,从时间匆匆到生命追问的思考,是一种联系、分析、综合后的高阶思维发展。

3.情境调动,促进了精神的滋养。教学养的是人的生命,养的是人的精神生命。学生对朱自清先生生命价值追問的理解,联系到百年之后的永恒追问价值,都是在情境调动中产生的“人对人的主体间的灵肉交流活动”。

五、迁移运用:情境调动,对语文课堂学习有怎样的提示与借鉴?

1. 情境的设计,应是整合的。学生的积极探索和体验贯穿学习实施的全过程,在语文课堂学习的阅读、积累、理解、运用、创造过程中,语言习得、文化理解、思维发展、审美提升都整合其中。

2.情境调动,要直抵学科本质和知识的内核。语文学科,是语言、思维、精神的共生,文体与文本意识、儿童意识、课程意识,是学程中设计情境调动的前提。否则,情境调动不是在这里、这篇,而变成了那里、那篇。

3. 情境调动,要在学生情感与思维的深处。没有触及情感与思维深处的情景调动,学生的体验不深切、思维不深入和理解不深透,情境调动有了形式,没有了精神与灵魂。只有进入学生的情感和思维,凝聚为个体生命的智慧和精神时,才有可能在学生心灵和思维深处相遇、汇融、贯通,共同增长学生的学习智慧,充盈学生的精神世界。

2018.12.23

注:本文系北京市教育教学“十三五“规划2016年度课题“小学主题阅读课程深化实践研究“(CBDB16081)研究成果。