蒙自断陷盆地不同土地利用方式土壤养分特征

单志杰,于 洋,殷 哲,秦 伟,左长清,赵 耀,李 柏,郭乾坤

(1.中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100048;2.水利部水土保持生态工程技术研究中心,北京 100048;3.云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市西北勒乡人民政府,云南 蒙自 661105)

我国是世界上石漠化分布最为广泛的国家,喀斯特石漠化是我国西南地区最为严重的生态环境问题[1]。喀斯特地区生态环境脆弱,土层浅薄,贮水能力低,山岭河谷交错,峰丛洼地、峰林平原、断陷盆地、岩溶槽谷、岩溶高原等地貌类型广泛分布其中。在岩溶环境和长期人类活动影响下,水土流失日益严重,断陷盆地是岩溶地貌类型之一,作为大片耕地集中分布区,断陷盆地常属于缺水区,农业生产活动较为频繁,需水量大,土壤漏失是该地区水土流失的主要形式,加上盆地降水比山地少而蒸发量比山区高,所以断陷盆地常常属于缺水的干旱盆地,同时由于盆地周边岩溶山区植被破坏较为严重,水土流失和石漠化问题突出。

蒙自盆地属典型喀斯特断陷盆地地貌区,该地区岩溶含水层以三叠系个旧组为主,断陷盆地中沉积了300~500 m 厚的新近系、第四季沉积物,人类活动对生态环境的影响和不合理的土地利用方式是导致岩溶区石漠化蔓延的主要因素[2-3]。土壤是最易遭受损害的立地因素之一,受制于自身缺水少土的脆弱生态环境,土地利用方式的变化势必将会导致土壤养分特征的改变,合理的土地利用方式能够提高土壤质量,不合理的土地利用方式汇造成水土流失以及土壤质量的下降。人们对喀斯特地区不同土地利用方式下的灌木林、皇竹草地、狼尾草地、花椒林地以及荒草地土壤团聚体中养分含量进行测定结果显示,土壤性质在不同土地利用方式下的分布不同[4],通过对不同土地管理和要利用方式的喀斯特坡地养分进行测定,结果显示土壤全氮、全磷、碱解氮、速效钾、有机碳含量随土壤人为干扰的增大而减小[5]。在峰丛洼地,人们对典型土地利用方式下土壤养分特征的研究结果表明土壤全磷含量在次生林、灌草丛、牧草地和玉米地等4 类典型土地利用方式下差异显著,土地利用方式是影响土壤有机碳、全氮、全磷等养分含量变化的重要因素,植被恢复可以培肥土壤[6]。综上所述,当前对喀斯特生态系统土地利用方式的研究多集中在峰丛洼地、喀斯特高原等地区[7-13],对断陷盆地典型土地利用类型对土壤养分的影响相关报道较少。本研究以蒙自断陷盆地为研究对象,对不同土地利用方式下的土壤有机质、全氮、全磷、全钾以及土壤pH 进行测定,分析不同土地利用方式下土壤理化性质,旨在为喀斯特断陷盆地土壤养分含量变化范围以及土壤养分现状提供依据,并为评价喀斯特生态系统植被恢复的改良土壤效应提供基础支撑。

1 研究区概况

蒙自盆地是蒙自市主要的耕地分布区,人口聚居区和经济活动区,面积为544.2 km2,是红河哈尼族自治州政治、经济、文化、科技和交通中心。作为喀斯特断陷盆地典型分布区,该地区位于云贵高原深切河谷斜坡区,属南盘江水系。研究区位于云南省红河哈尼族自治州蒙自市西北勒乡,其位于蒙自市东北部山区,距市区28 km。海拔1 691~2 750 m。年均气温13.6 ℃,最高气温32 ℃,最低气温-5 ℃。年均降水量1 000~1 200 mm。年均日照1 722 h,有效光时874.8 h,属南亚热带季风气候,境内属喀斯特地貌,属侵溶蚀山区,地势由南向东缓降,地形破碎,石山纵横、岩石裸露、石漠化较为严重,多溶洞、漏斗,资源贫乏、耕地瘠薄。全乡树木植被破坏严重,生态恶化,经济发展较为缓慢。苹果是当地民众收入的主要来源[2]。

据蒙自市土壤普查资料,全市土壤主要分为赤红壤、石灰土、山地红壤、黄壤、黄棕壤、燥红土、紫色土、水稻土、冲积土等9 个土类、15 个亚类、20 个土属,土壤的垂直分布和水平分布明显。在分水岭以南,是海洋气流的迎风坡,雨量充沛,海拔高程1 000~1 900 m 的山区为黄棕壤,植被为山坡草地和次生林,海拔高程在1 000 m 以下的红河河谷,为燥红土区,植被为热带河谷稀树草地;在分水岭以北,是海洋气流的背风坡,地势、雨量、湿度自南向北递减,海拔高程在1 400~2 000 m的山区,为山地红壤区,植被为山坡草地和次生林;再往北是海拔高程1 280~1 400 m 的坝区,植被为南亚热带稀树草地,为赤红壤区和石灰土区。在分水岭山脊,西段冷泉镇、东北段鸣鹫镇、老寨乡是黄棕壤区。紫色土、冲积土、水稻土为非地带土壤,水稻土和冲积土主要分布在坝区和山区谷地,紫色土零星分布于山区。

2 研究方法

2017年8月,选择实验区4 种典型土地利用方式农田、林地、果园和草地进行样地布设。在不同土地利用类型内设置(3 块20 m×20 m)的样地(表1),其中农地为玉米和大豆套作,林地类型为滇青冈林,果园为苹果地,草地类型为白茅和黄茅。于每个样地上坡位、中坡位和下坡位采用土钻采集土壤样品,每个坡位分0~10、10~20、20~40、40~60、60~80 和80~100 cm 6 层进行取样。同一层土壤样品3 次重复,土壤样品取出后带回室内自然风干进行土壤化学性质的测定。3 次重复取样的土壤样品去除残留的枯落物后过2 mm 筛,一部分用于测定pH 值。部分土样经研磨后再过0.25 mm 筛,用于测定土壤有机质、全氮、全磷和全钾含量。使用PHS-4 智能型酸度计测定土壤pH 值,采用高温外热重铬酸钾氧化-容量法测定土壤有机质含量,采用半微量凯氏定氮法测定全氮含量,土壤全磷按NaOH 熔融-钼锑抗比色法测定,采用激光粒度仪测定土壤机械组成,土壤全钾按碱融-原子吸收分光光度法测定[14]。样地设置及野外取样均在西北勒乡西北勒村石漠化治理区内进行。

由于单一土壤指标不能准确反映其变化过程,在描述土壤质量变化时,需要综合采用多种指标。对于表征土壤质量的筛选,因指标之间还存在显著的相关关系,所以就需要对土壤指标进行降维处理。在对不同土地利用类型土壤有机质、全氮、全磷、全钾以及机械组成进行测定后,在评价土壤质量时,选取土壤质量指数(SQI)作为综合评价指标。土壤质量指数评价步骤如下:1)采用主成分分析法选取每个主成分中贡献率较大的土壤指标,若主成分中有多个贡献较大的指标,则通过相关关系法选取相关性不强的指标;2)对所选指标进行标准化处理;3)计算土壤质量指数。

式(1)中,Y为标准化后的指标值,a=1,x为通过主成分分析选取的指标值,x0为选取指标值的平均值,当x在主成分中的系数为正值时,b取-2.5,当x在主成分中的系数为负值时,b取2.5。

式(2)中,SQI 为土壤质量指数,Yi为标准化后的指标值,Wi为权重,确定方法为Yi所在主成分能够解释方差变异量的百分比。

采用SAS9.2 统计软件中的方差分析程序进行统计分析,并用最小显著差数法(LSD)进行多重比较,Sigmaplot12.5 软件绘图。主成分分析采用R 软件中的Princomp 函数完成。

表1 不同土地利用方式样地概况Table1 Overview of sample plots of different land use patterns

3 结果与分析

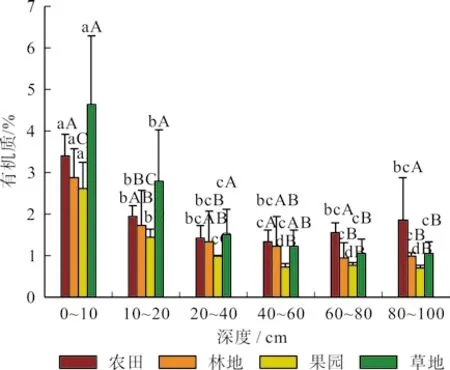

3.1 土壤有机质

不同土地利用方式土壤有机质含量变化如图2所示,方差分析结果说明土地利用方式对土壤有机质有显著影响,且同一土地利用方式不同深度表现不同。0~10 cm,农田与草地的土壤有机质含量显著高于林地和果园,具体表现为草地>农地>林地>果园。不同土地利用类型土壤有机质分布也呈现出一定的表聚性,均在0~10 cm 达到最高。10~20 cm,草地与农田之间无显著差异,但是两者有机质含量均大于果园,同时农地与林地之间无显著差异。20~40 cm,草地与农地之间无显著性差异,但两者显著高于果园。20~40 cm,果园土壤有机质含量显著低于农田、草地和林地。而在60~80 cm 和80~100 cm,农田土壤有机质含量显著高于其他3 种土地利用类型。总体来说,草地土壤有机质含量最高,其次为农地和林地,果园土壤有机质含量最低。

图1 不同土地利用类型土壤有机质含量Fig.1 Soil organic matter content in different land use types

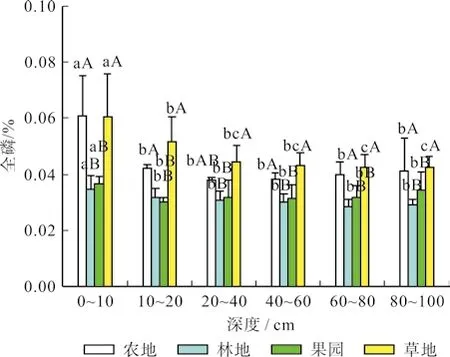

3.2 土壤全氮

如图2所示,不同土地利用方式之间土壤全氮含量变化差异显著,且同一深度不同土地利用方式之间差异不同。具体来说,在0~10 cm,草地和农田土壤全氮含量显著高于果园和林地,果园土壤全氮含量最低。10~20 cm,农田和林地两者之间无建筑差异,但是两者显著高于果园,草地土壤全氮含量最高。20~40 cm,农田土壤全氮含量显著高于林地和果园,但与草地之间无显著差异。40~60 cm,果园土壤全氮含量显著低于农田,但与草地和林地之间无显著差异。60~80 cm 以及80~100 cm,农田土壤全氮含量显著高于其他3 种土地利用类型,而其他3 种土地利用方式之间无显著差异。总体来说,农田土壤全氮含量较高,其次是草地与林地,果园最低。

图2 不同土地利用类型土壤全氮含量Fig.2 Total nitrogen content in soils of different land use types

3.3 土壤全磷

不同土地利用方式土壤全磷元素含量如图3所示,不同土地利用方式全磷含量差异显著,不同深度表现不同。0~10 cm,农田与草地之间无显著差异,但是两者显著高于林地和果园,同时林地与果园之间也无显著差异,这也与10~20 cm 表现相同。20~40 cm,草地土壤全磷含量显著高于林地和果园,林地和果园之间无显著差异。40~60 cm,草地与农田土壤全磷含量显著高于林地和果园,这也与60~80 cm 和80~100 cm 各类土地利用类型之间的变化相同。不同土地利用类型土壤全磷含量具体表现为草地>农地>果园>林地。

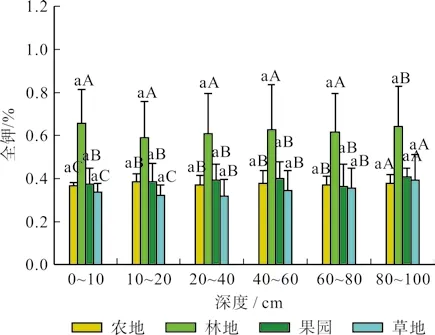

3.4 土壤全钾

不同土地利用方式土壤全钾含量如图4所示,不同深度各类土壤元素全钾含量差异显著,同时,各深度林地土壤全钾元素均显著高于农田、果园和草地。同时,林地、园地、草地和农田在不同深度土壤全钾元素含量无显著差异。林地土壤全钾元素最高(0.62%±0.18%),草地土壤全钾元素含量最低(0.34%±0.08%),农田与果园全钾元素含量较为接近,分别为(0.38%±0.03%)和(0.39%±0.03%)。

图3 不同土地利用类型土壤全磷含量Fig.3 Total phosphorus content in soils of different land use types

图4 不同土地利用类型土壤全钾含量Fig.4 Total potassium content in soils of different land use types

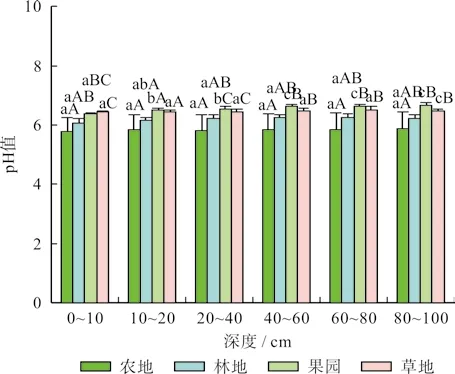

3.5 土壤pH 值

不同土地利用类型pH 值变化特征如图5所示,不同土地利用类型土壤pH 值变化范围5.82~6.67,且不同深度表现不同。方差分析结果显示,0~10 cm 果园和草地pH 值显著高于农田,但农田与林地之间无显著差异,这也与20~40 cm 的变化一致。而在10~20 cm 不同土地利用类型之间pH 值无显著差异。40~100 cm 农田土壤pH值显著低于草地和果园,但与林地之间无显著差异。总体来说,农田土壤pH 值最低(5.85±0.02),果园土壤pH 值最高(6.56±0.11),林地和草地土壤pH 值分别为6.19±0.07 和6.50±0.02。

3.6 土壤机械组成

图5 不同土地利用类型土壤pH 值Fig.5 pH value in soils of different land use types

不同土地利用类型土壤机械组成如表2所示,土地利用类型对粘粒、粉粒和砂粒影响显著,且不同深度表现不同(P<0.05)。不同土地利用类型机械组成以粘粒为主,其次为粉粒,砂粒所占比例较小。同时,不同土地利用类型粘粒含量均呈现表层(0~20 cm)低于深层的特征。对于粉粒和砂粒含量来说,0~10 cm 均高于其他深度。具体来说,林地平均土壤粘粒含量最高(68.38%),显著高于农田、草地和果园平均土壤粘粒含量(P<0.05)。相应地,林地平均粉粒含量与砂粒含量显著低于其他三种土地利用方式(P<0.05)。

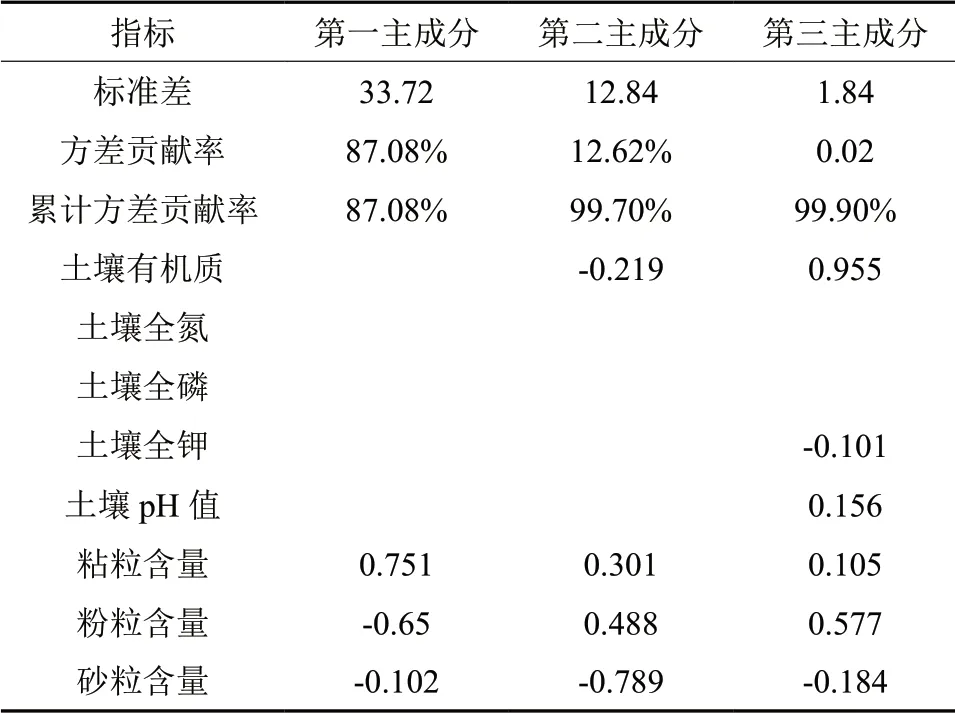

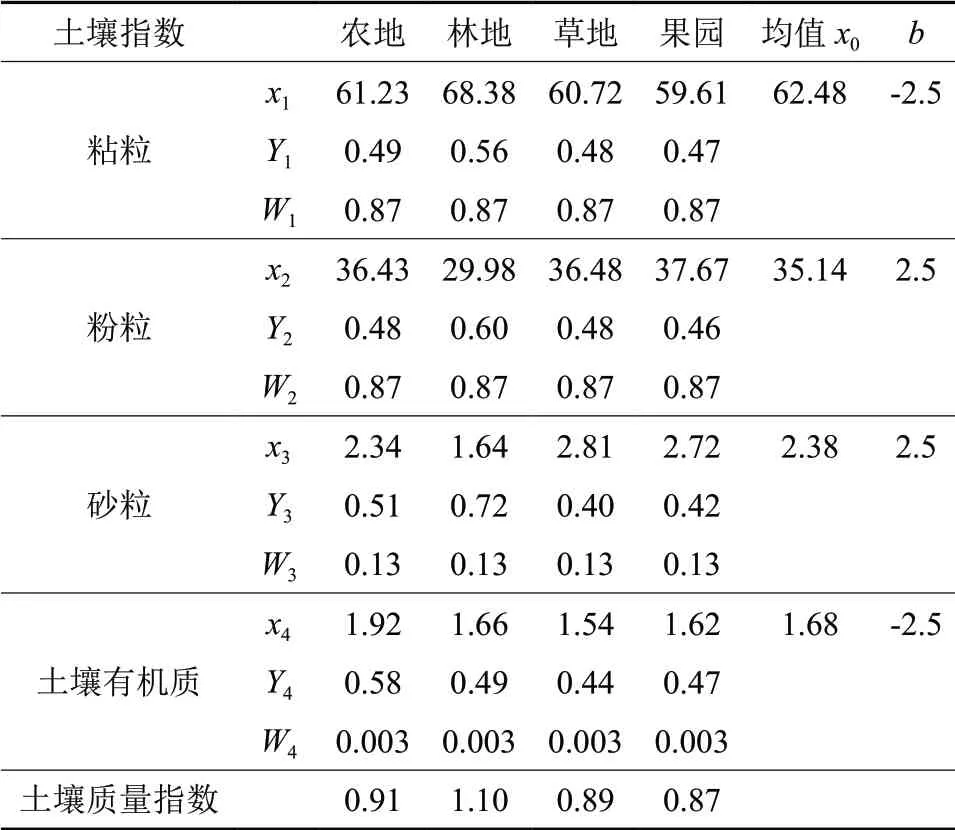

3.7 不同土地利用类型土壤质量评价

由于不同土地利用类型土壤养分含量大小不同,所以仅仅通过不同土地利用类型的单项养分指标排序并不能反映土地利用类型之间土壤肥力质量的异同。所以需通过计算土壤质量指数对不同土地利用方式下的土壤质量进行综合评价。不同土地利用类型土壤指标的主成分分析结果见表3,第一主成分特征根为33.72,方差贡献率为87.08%。第二主成分特征根为12.84,方差贡献率为12.62%,第三主成分特征根为1.84,方差贡献率为99.9%。所以前三个主成分来进行土壤肥力质量的综合评价。在第一主成分中,粘粒含量系数较高,因此选择粘粒含量作为第一主成分中计算土壤质量指数的指标。第二主成分中,砂粒含量系数较高,而第三主成分中土壤有机质系数较高。因此分别选择砂粒含量和土壤有机质含量作为第二轴和第三轴计算土壤质量指数的指标。按照公式1)和公式2)计算不同土地利用方式土壤质量指数。不同土地利用类型土壤指数见表4。如表4所示,不同土地利用类型土壤指数排序为林地(1.10)>农地(0.91)> 草地(0.89)>果园(0.87)。说明在表4中不同的土地利用方式中,林地和农地具有较高的土壤肥力,其次为草地,果园土壤肥力较低。

表2 不同土地利用方式土壤机械组成†Table2 Composition of soil machinery in different land use patterns

表3 不同土地利用方式土壤属性指标主成分分析Table3 Principal component analysis of soil attribute indicators of different land use patterns

表4 不同植被恢复类型土壤质量指数Table4 Soil quality index of different vegetation restoration types

4 结论与讨论

脆弱的生态地质环境是石漠化发生的基础。岩溶区成土过程缓慢,土层浅薄,容易发生水土流失。喀斯特地区的生态环境本身具有脆弱性,喀斯特山区的成土母岩主要是碳酸盐岩,易溶物质含量很高,在溶解过程中极易淋失,岩石风化溶解后能够提供形成土壤的物质较少,成土过程极为缓慢。另外土壤层与岩石层之间的亲和力差,土层不稳定,植被遭受破坏后,在降雨等诱发条件下,容易发生水土流失和土体整体滑动而造成的基岩裸露,人们通过对不同程度石漠化条件下土壤养分的监测结果进行分析显示,随着石漠化发展,土壤颗粒粗化,土体结构破坏,容重增加,持水性变差,养分也随之下降,土壤质量恶化[15-17]。而林草植被保护有效促进了石漠化生态系统植被恢复,合理的土地利用可以积累养分[18-19],使脆弱的生态系统得到重建,本研究通过对喀斯特断陷盆地不同土地利用方式下土壤养分进行测定和对比,总结林地、园地、农地和草地的土壤养分变化规律,并摸清断陷盆地不同土地利用类型土壤养分本底特征。

喀斯特生态系统开展植被恢复是缓慢的过程,人们前期已对喀斯特山区不同土地利用方式(林地、花椒林、火龙果林、退耕草丛和旱地)下土壤养分特征进行分析,探讨了土壤养分质量对土地利用变化的响应,结果发现林地土壤养分含量最高[19],而通过对桂北喀斯特山地草地土壤养分含量进行测定后结果发现,不同季节喀斯特山地草地土壤养分垂直方向均出现了明显的“表聚性”,土壤表层以下,土壤养分降低,土壤全氮、全磷、全钾含量随深度的增加呈下降趋势[10]。人们结合土地利用方式、石漠化本底特征以及植被恢复过程开展了诸多研究,但对喀斯特断陷盆地区不同土地利用方式养分特征的报道较少。对喀斯特断陷盆地不同土地利用类型养分含量进行测定后,结果发现土地利用方式对土壤养分产生了显著影响,其中林地土壤养分含量含量最高,同时表层土壤有机质与全氮含量也呈现出一定的表聚性。

对喀斯特断陷盆地不同土地利用类型土壤养分进行测定显示,林地、园地、农地和草地土壤有机质与土壤全氮含量在0~10 cm 显著高于其他深度,而全磷和全钾元素并未呈现出显著的波动性,pH 值含量较为接近。林地土壤养分含量表现出较高的水平,这主要是开展植被恢复后,受植被根系以及生凋落物生物量的影响,植物所产生的枯枝落叶和根系分布在土壤中分解、积累和矿化,根系与林下凋落物均会为土壤提供较多的有机质,所以对喀斯特断陷盆地区,还应加强对林地的保护,发挥林地碳汇的作用。对土壤全磷和全钾的的测定结果显示,两者含量并未呈现表聚性,这主要是由于磷素和钾素主要是由母质类型和成土条件所决定的,在土壤中具有不易流失且较为稳定的特征,所以土地利用类型并未改变磷素和钾素的垂直分布规律。对不同土地利用类型土壤质量评价结果表明,4 种土地利用类型土壤肥力质量较为接近,林地土壤肥力质量较好,略优于其他土地利用方式。说明长期开展植被恢复能够提升断陷盆地土壤质量。

开展土壤养分为主导的环境因子综合集成研究,对进一步认知断陷盆地植被保育以及生态恢复具有重要意义,不同土地利用方式下植被对养分吸收和利用的相应不同。本文通过计算土壤质量指数,对不同土地利用类型土壤肥力进行综合评价,为科学评价植被恢复后土壤质量提供理论依据。由于本研究并未考虑不同土地利用类型土壤速效养分的特征,所以后续研究需综合考虑不同土地利用类型的土壤理化性质,进行土壤质量指数的综合测算。在土壤侵蚀以及岩溶石漠化作用下,养分不仅仅受土地利用方式的影响,同时也与断陷盆地微地貌形态发育密切相关[20],所以除土地利用类型外,还需结合下垫面特征以及地形因子,系统揭示不同土地利用方式下养分流失与漏失特征,分析植被恢复与环境因子之间的响应,并提出喀斯特断陷盆地不同土地利用方式的土壤流失防治策略。