人口红利与消费不足

——基于动态演化模型的实证分析

王 树,朱要龙,魏 巍

(云南大学发展研究院,云南 昆明 650091)

一、引 言

自Bloom and Williamson(1998)提出人口红利的概念并经过相应的发展,这一理论体系为学界提供一个以快速人口转变来研究经济增长的新视角[1]。然而,传统的人口红利概念着重于生产性,即死亡率与出生率依次降低的时滞效应引发的劳动年龄人口比例上升,从而为经济增长提供充盈的劳动力条件。因此,关于人口生产红利的理论及实证研究可谓汗牛充栋。但从经济学角度来讲,生产与消费历来就是密不可分的伴生体;从人口学角度来讲,生产性和消费性本身就属于人口固有的经济属性。随着人口转变引发的储蓄率过高、居民消费不足等现象,其背后有着深刻的人口结构性原因。因此,我们在收获生产性人口红利的同时,居民消费不足的现象是否成为红利收获的必然成本?这一问题成为本文研究的重点。首先,从人口红利的角度来讲,我国的少儿抚养比自1966年达到顶峰的74.76%,随后便开始长期下降,而老年抚养比则呈现逐年上升的趋势,总抚养比自2010年到达最低点的35.59%后开始缓慢攀升。蔡昉(2011)认为我国人口红利自2013年后消失[2]。其次,我国的消费率一直处于非常低的位置,2010年同样是个转折点,之后居民消费率有所增加。由此可以看到,如果将2010年后的抚养比转折点作为人口结构红利消失的时间点,则我国居民的低消费自漫长的下降之后同样从2010年进入上升的转折。因此,分析我国人口红利和居民消费不足具有很强的理论价值和实践意义。本文通过引入双向代际因子的四期戴蒙德动态演化模型对经济系统予以数理分析,运用带有预测效应的实证模型对二者进行实证检验。

二、相关文献综述

国内外学者对人口红利与居民消费不足的研究并不多见,多数集中于人口结构与居民消费的领域且聚焦于静态方面。从人口结构角度研究居民消费的历史悠久,最早可追溯到Modigliani and Brumberg(1954)提出的生命周期理论并将人口划分为非同质的经济主体,认为老年人和少儿占总体人口的比例越高,整体的居民消费率越高[3]。Leff(1969)通过实证模型得到类似的结论[4]。王美涵(1980)提出从人口结构角度研究居民消费问题,但主要是从理论上进行分析[5]。Weil(1999)发现生育率减少的结果使劳动力最终减少,而在人均资本存量不变的假定下,使劳动力装备减少的投资转化为居民消费,从而提升人均消费水平[6]。近年来,国内外学者的研究主要集中于以下两个方面:

1.从抚养比角度研究居民消费

Kwack and Lee(2005)运用扩展的生命周期假说及人口统计学假设,通过韩国1975~2002年的时间序列数据,发现少儿抚养比、老年抚养比与居民消费率均呈正向变动关系[7]。同样地,有学者得到类似的结论[8][9]。而Doker et al.(2016)实证分析20个转型经济体1993~2013年的面板数据,发现抚养比与消费率呈负相关[10]。部分学者发现少儿抚养比、老年抚养比与消费率呈异质性的表现。王欢和黄健元(2015)通过我国1987~2011年的时间序列数据发现少儿抚养比与居民消费率呈正向关系[11]。对此,也有学者得到类似的结论[12][13]。而李文星等(2008)通过我国1989~2004年的省级面板数据,运用动态面板模型得到相反的结论[14]。毛中根等(2013)通过我国1996~2010年的城乡面板数据,运用固定效应和随机效应模型,发现老年抚养比与居民消费率呈负向关系[12]。而李晓嘉和蒋承(2014)运用2010和2012年CFPS的两期截面数据,分析得到相反的结论[15]。此外,有个别学者发现老年抚养比与居民消费率的关系不显著[13]。

2.从老龄化角度研究居民消费

李建民(2001)通过标准消费人的方法估计老年人潜在消费量,认为老年消费产业的潜力巨大[16]。Yogo(2016)通过有序概率模型,发现当整个社会的老年抚养比增加时,居民对健康领域的消费水平显著提升[17]。Curtis et al.(2015)基于理性选择模型分析老龄化对居民消费的影响,发现老年抚养比的增加会减少居民消费[18]。Ongena and Zalewska(2017)从养老保险的角度分析老年人群体的消费,发现老年抚养比增加会促进消费[19]。

众多学者主要通过研究人口结构与居民消费率之间的关系来对应分析相关的宏观和微观经济问题,其核心解释变量无外乎是少儿抚养比、老年抚养比或兼而有之。但由于运用的实证方法不同,数据长度、规模及控制变量各有差异,导致人口结构与消费率的关系在学界尚无定论。本文与上述文献不同之处有三点:

(1)从人口红利的动态视角分析中国居民消费不足的原因,引入双向代际转移因子的四期戴蒙德数理模型分析居民消费不足的原因;

(2)面板数据涵盖的时间最长(1989~2016年),较好地覆盖人口红利的繁盛期及初始衰退期;

(3)通过面板向量自回归模型来模拟数据的动态性,更好地解释人口结构与消费率的动态演变,发现实证模型与数理模型具有较好的契合度。

三、数理模型分析

(一)家庭消费决策模型

本文扩展戴蒙德的世代交叠模型,将传统的两期戴蒙德模型划分为4个阶段——幼年阶段、青年劳动力阶段、壮年劳动力阶段和老年退休阶段[注]最早的戴蒙德模型为两期,之后有学者将其拓展为经典的三期模型,即少年期、成年期和老年期。但从年龄段的长度来看,成年期的时间跨度过长,因为我国的统计年鉴将成年期的年龄阶段定义为15~64岁,在此期间可能存在文中的异质性行为表现,因而本文将经典的三期戴蒙德模型扩展为四期。,t表示不同的时期且t={1,2,3,4},并对代表性行为人进行如下假设:

1.代表性个人存活4个阶段,自幼年直至老年退休。

2.代表性个人只在青年劳动力阶段生育,初始出生率为ω,其他阶段的出生率为0。

3.代表性个人在幼年阶段的消费完全来自青年阶段父母的抚养且不做任何决策。

4.处于青年阶段的代表性个人拥有一个单位的劳动,用于抚育后代的劳动占比为λ,剩余的则用来工作并由此获得工作报酬ξ,税率为Tr。可支配收入用于抚养孩子、当期消费及储蓄。出生率ω与抚养消费满足C′1(ω)>0、C″1(ω)<0。

5.壮年阶段的代表性个人将单位劳动完全用于工作,获得收入θξ(θ为收入变动因子且θ>0),并在此阶段获得上一代的遗赠。在考虑双向代际转移的情况下,本文假定在壮年期赡养和遗赠的数额占总消费的比例为Gr1[注]为保持公式的简洁,本文统一将代际因子归于消费的比例Gr1,Gr1前面的符号可正可负。如果父母需要赡养且耗尽自身的储蓄,Gr1前面的符号为正;如果父母不需要赡养且还有遗赠,Gr1前面的符号为负。。此时,壮年阶段的可支配收入用于自身的消费、与父代的赡养或遗赠及为老年而准备的储蓄,C3为壮年期自身的个人消费。

6.在老年退休阶段,代表性个人不再从事劳动,其总体消费支出为C4。此时,双向代际转移的比例为Gr2[注]与Gr1同理。在老年期,如果储蓄耗尽且得到子女的净赡养,则Gr2前面的符号为正;如果为子女留下遗赠,则Gr2前面的符号为负。,个人净消费为(1±Gr2)C4,储蓄为S4=S3(1+r)+S2(1+r)2(r为利率)。

代表性个人的效用函数采用戴蒙德模型中的瞬时效用函数:

(1)

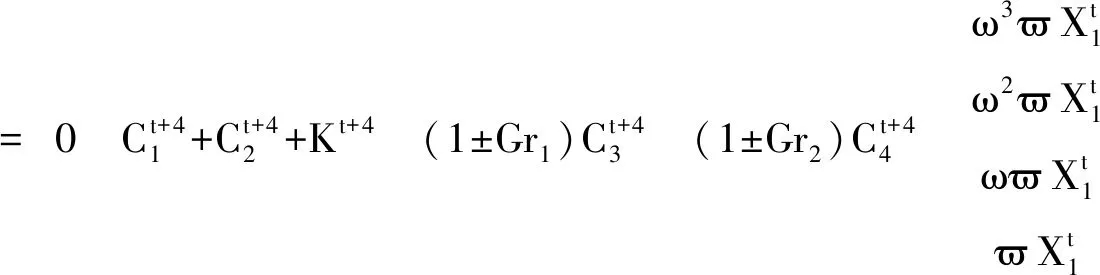

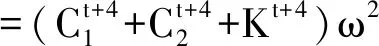

由此,我们得到消费者跨期最大的效用为:

(2)

其中,(2)式的β表示个人主观贴现率。针对上述6个假定条件,我们得到代表性个人跨期的预算约束为:

(3)

由(2)和(3)式建立拉格朗日函数,求解出均衡函数并通过均衡消费函数对居民生育率求导,可得:

(4)

(5)

(6)

(7)

从上述均衡方程求导可知,出生率上升意味着少儿抚养比的提高,导致青年阶段抚养孩子的费用增加,用于自身消费的减少,因而壮年阶段和老年阶段的自身消费随之下降。然而,不难证明:

(8)

(9)

根据(9)式可知,随着出生率的变化,青年期的代表性个人用于自身的消费小于养育孩子的消费。

(二)人口红利与消费率的动态演化模型

沿用上述的代表性个人假定方法,代表性国家的假定如下:

(10)

命题一:当代表性国家的出生率上升时,抚养的数量和消费均增加,青年家庭用于自身的消费减少,整体上使家庭总消费增加,进而导致社会总消费的增加。

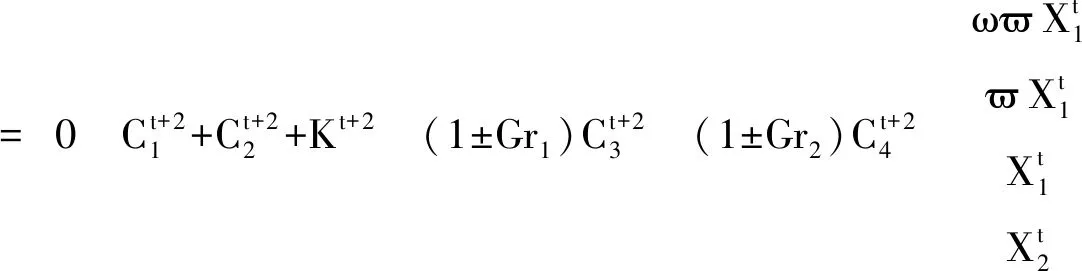

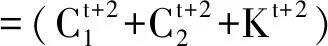

由于严格的“一孩”计划生育政策,代表性国家在(t+2)期的出生率变为ω。容易得知,ω<ϖ,居民总消费变为:

(12)

命题二:代表性国家的出生率下降,在上一阶段“婴儿潮”的持续作用下,国家的投资需求增加,壮年期的消费需求下降。然而,居民消费的增加取决于孩子投资的上升与自身消费需求减少的差额。对比发达国家的情形后得知,此影响更可能减少发展中国家的居民消费,即少儿抚养比与居民消费呈正向变动关系。

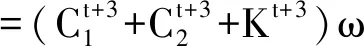

代表性国家在(t+3)期的生育率持续受到控制(出生率为ω),居民总消费变为:

(13)

该阶段为我国“婴儿潮”期间的人口进入壮年时期。此时,壮年期的人口急剧增加(即进入初期的人口结构红利阶段),带来人口红利的消费效应尤其明显,双向代际转移因子(1±Gr1)持续起作用。由于老年抚养比降低,只需少数比例的壮年人赡养老人,因而Gr1前面的符号为正。但随着我国在第三阶段人均预期寿命的提高,老年人需要更多的消费,导致(1±Gr2)变小,双向作用使社会消费增加,因而老年抚养比与居民消费的关系为负。

命题三:代表性国家进入人口结构红利阶段,老年抚养比与居民总消费呈相反变动关系。

代表性国家在(t+4)期进入后人口结构红利时代,同时也步入老龄化社会,生育率保持控制后的稳态,国家的出生率持续为ω,居民总消费变为:

(14)

在后人口结构红利时代,老年抚养比增加,由于此时的出生率持续下降,根据上述的求导结果可知,消费和储蓄在均衡方程中都增加,所以很难判断由出生率引起的整体消费是上升还是下降。然而,通过双向代际因子的作用,(1±Gr1)减少,大量的老年人需壮年期的人口赡养,导致壮年期用于自身的消费下降。同时,(1±Gr2)增加,由于老年人口众多,因而(1±Gr2)上升的比例大于(1±Gr1)下降的比例。因此,在后人口红利时代,居民总消费上升、储蓄下降。

命题四:代表性国家进入后人口红利阶段,老年抚养比与居民总消费呈正向变动关系。

四、实证研究结果及分析

(一)模型设定

本文通过三种计量模型来分析我国人口红利与消费率之间的关系,采用静态面板模型(Fe,Re)、动态面板模型(SYS-GMM,DIF-GMM)及面板向量自回归模型(Panel-Var)进行稳态预测。其中,静态面板模型主要分析变量间的总体变化,动态面板模型则考虑消费率的滞后变化对回归的总体影响,而面板向量自回归模型主要考虑变量之间的动态关系。在变量的选择上,本文选用居民消费额占支出法国民收入的比率作为被解释变量[注]参照罗光强和谢卫卫(2013)对居民消费率的处理方式[20]。,少儿抚养比(Ydr)和老年抚养比(Odr)表征人口结构红利的变化并作为核心解释变量[注]少年儿童抚养比指某一国家或地区中少年儿童(0~14岁)人口数与劳动年龄(15~64岁)人口数之比。老年人口抚养比指某一国家或地区中老年(65岁及以上)人口数与劳动年龄(15~64岁)人口数之比。,选用相应指数平减后的人均实际GDP的对数(RGDP)、通货膨胀率(INF)及人均GDP增长指数(GDPZ)作为控制变量[注]通货膨胀率以1988年为基期的环比CPI表示。由于下文Var模型的矩阵限制,方程中最多放入6个变量,因此本文选取最为核心的变量作为控制变量。。由于本文选取的指标统计口径没有发生变化,因此无需额外处理。在选用模型方面,本文主要考虑三个内生性问题:

1.互为因果。本文的被解释变量为消费率,解释变量含有人均实际GDP,到底是消费促进人均收入还是人均收入促进消费,故需引入带有滞后阶数的SYS-GMM及面板Var模型来解决。

2.遗漏变量。由于消费率的影响因素很多,每个省份具有不同的消费习惯等非量化因素,因而选用面板模型来消除。

3.影响的持续性及恒久性。本文的面板数据时间跨度过长,在人口结构变化后,引起的冲击对消费率产生怎样的影响,故采用面板Var模型的脉冲响应来判断。

因此,本文设定的计量模型如下:

(15)

(二)数据选取

本文选取我国29个省(市、区)1989~2016年省级面板数据进行分析[注]西藏的部分数据缺失,故予以剔除。由于重庆市1997年前的数据缺失,故将其并入四川省。。少儿抚养比和老年抚养比来自于《中国统计年鉴》和《中国人口与就业统计年鉴》,其他数据来自于《中国统计年鉴》和《新中国六十年统计资料汇编》。

表1 变量的描述性统计(N=812)

(三)初始估计

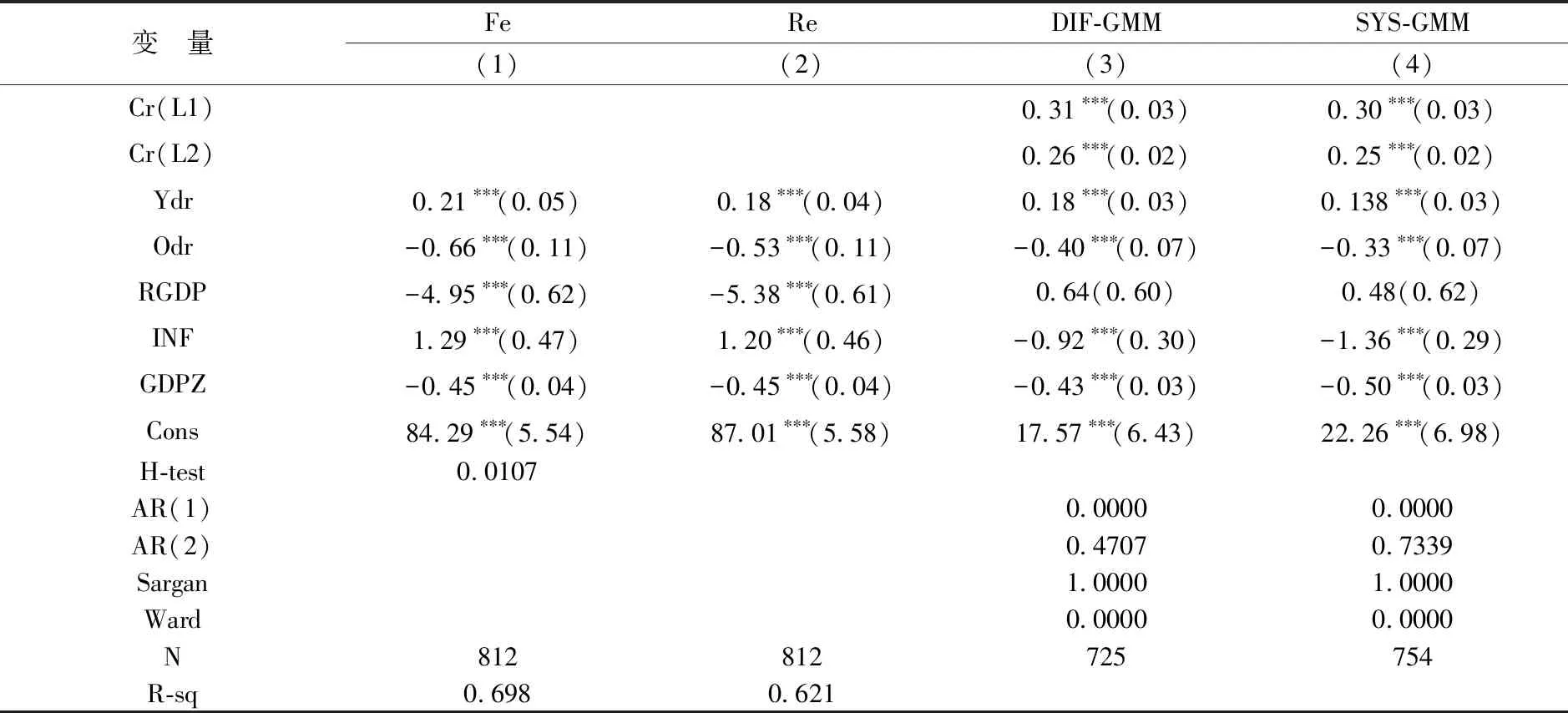

表2 静态与动态面板的估计结果

注:*、** 和*** 分别表示在10%、5%和1%的水平下显著;括号内为回归标准误,带星号的为系数。下表同此。

由上述结果可知,通过不同的计量方法分析人口结构红利与居民消费率的关系,最终得到的结果较为一致。其中,豪斯曼检验(H-test)的P值为0.0107,因此选用固定效应模型。从消费率滞后一阶及两阶的显著性来看,我国的居民消费具有延续性,符合消费的“棘轮效应”。作为核心解释变量的少儿抚养比和老年抚养比对居民消费率的回归结果非常显著,但符号相反。少儿抚养比与居民消费率的关系为正,与前文的命题一、二相一致。在人口结构红利的作用下,我国严格的“一孩”计划生育政策导致少儿抚养比迅速降低,居民消费出现“疲软”的下降趋势,孩子数量的减少导致整体的抚养成本迅速减少,进而导致消费减少,从反面论证了我国高储蓄的现象。

老年抚养比与居民消费率的回归系数显著为负,与前文的命题三相一致。从人口结构红利的角度来看,快速的人口转变使我国过早地进入老龄化社会。但老龄化给整个社会带来的不是过快的消费负担,而是过早的存储预期。况且,我国进入老龄序列的人群主要出生于20世纪40~50年代,他们养成了艰苦朴素、勤俭节约的生活习惯,从而抑制整体的居民消费。

总体来看,本文的静态和动态面板检验理论模型的三个命题与我国的现实情形是一致的,由于本文采用的数据为1989~2016年,正好涵盖我国人口红利完整的繁盛期和初始的衰退期,而实证模型的检验结果与理论分析的结论相吻合。

(四)稳健性检验

本文采用两种方法进行稳健性检验。第一种,采取缩尾处理,即将各组数据2.5%和97.5%分位数以外的数据剔除,以2.5%和97.5%分位数的数值来替换。第二种,采取替换指标的方法,即将少儿抚养比和老年抚养比替换为少儿占总人口比和老年占总人口比。经过同样的计量方法回归,本文的稳健性结果的显著性和符号没有发生显著变化,因而模型及数据通过稳健性检验[注]限于篇幅,稳健性结果不再赘述,作者备索。。

(五)面板Var模型的进一步预测分析

上述的静态和动态面板分析少儿抚养比、老年抚养比与居民消费率的总体关系,但在动态冲击的角度下,其间的关系将发生怎样的变化,需通过面板Var模型来判断。参考Love and Zicchino(2006)在面板Var模型上的应用[21],在滞后阶数的选择上,根据蒙特卡洛模拟1000次得到的脉冲响应的收敛情况,本文选择滞后一阶的Var模型(如图1所示)。

图1 面板Var模型的脉冲响应分析

由脉冲响应图可知,Var模型第1列的第2、3个冲击图线在95%的显著区间内且没有包括0,因此本模型的脉冲响应是显著的。第1列的第2个图形显示,少儿抚养比给消费率一个正向的标准冲击,消费率则有一个正向的增加,这与前文的理论模型及计量模型的结果一致。但类似的冲击在第3期开始衰减,第7期以后甚至变成负向的影响,这可解释众多研究中消费率与少儿抚养比的回归系数正负不一的情况[注]由于数据的时间跨度和方法的不同,此前的多数研究对少儿抚养比、老年抚养比与居民消费率的关系回归的系数符号并无一致的结论。本文通过至今最完整的数据并运用面板Var模型进行分析,发现深层次的原因为少儿抚养比和老年抚养比的变化导致消费率的动态变化,而并非单纯的正负关系。。从人口结构红利的理论上来讲,少儿抚养比的增加在早期确实减少了居民的消费,但随着经济发展水平的提高,家庭抚养出现“数量-质量替代”的现象,居民为孩子拥有更好的未来而增加投资,导致居民消费水平的上升。

Var模型第1列的第3个图形为老年抚养比对消费率的脉冲响应,发现老年抚养比对消费率具有长久的负向影响,这与前文的理论模型及计量模型的结果也一致。然而,在10期以后,老年抚养比对消费率的影响由负转正,预示着老年抚养比持续增加后,青壮年劳动力对老年预期的储蓄效应变成老龄化社会的消费效应,未来老年人口的增加导致居民消费的增加,从而命题四得到验证。这也契合数理模型的结论,说明人口红利与居民消费具有动态演化的过程。

表4 方差分解

由上述方差分解的结果可知,消费率主要受到自身的影响,表明我国居民消费存在“棘轮效应”,即前一期的消费过多地影响后一期的消费。少儿抚养比和老年抚养比对消费率的影响具有滞后性,主要是由于少儿抚养比和老年抚养比对消费率影响的波动性引起的,这与前文的脉冲响应一致。

至此,本文通过静态和动态面板模型及带有预测效应的面板Var模型,逐步分析数理模型中的命题假设,发现数理模型与实证模型具有高度的契合度,解释了为何国内外学者针对人口结构与居民消费率研究结论不一致的问题,有助于理清我国人口红利与居民消费之间的动态演化关系。

五、结 语

本文从人口红利的视角来研究我国居民消费不足的问题。运用扩展的四期戴蒙德模型分析人口红利与居民消费的动态演化关系,得到相关的命题假设,而实证分析中的静态和动态面板及面板Var模型逐一验证了这些命题假设。少儿抚养比下降的趋势与消费不足的期间相吻合,而逐渐上升的老年抚养比同样促进了我国居民消费,老龄化与少子化的共同作用使我国居民消费整体不足。通过面板向量自回归模型发现,少儿抚养比、老年抚养比与居民消费率具有动态演化的过程,抚养比与居民消费率的关系在此期间可能发生变化。消费不足是困扰我国经济发展的重要难题,这与我国的人口红利是密切相关的。扩大内需和促进居民消费是我国现阶段实施的重大战略之一,从人口结构角度看,促进居民消费可成为重要的战略抓手。当前,“全面二孩”政策的放开优化了我国的人口结构,在扩大内需方面同样可取得成效。随着人口老龄化的加深,完善养老保障制度,促进老年人消费,在制度保障健全的前提下,老年人的增加同样可扩大整体的居民消费。因此,从人口结构的角度促进居民消费具有很好的理论意义及实践可能。

——勉冲·罗布斯达