臭氧介入结合脉冲射频治疗带状疱疹后神经痛临床疗效观察*

惠州市第一人民医院,广东 惠州 516000

带状疱疹是由于水痘-带状疱疹病毒进入患者机体,导致背根神经节病毒性炎症,以胸段背根神经节感染多见,该病原体属于嗜神经双链DNA病毒。带状疱疹经过治疗后虽然愈合但是部分患者留下神经痛的后遗症[1]。带状疱疹后神经痛的发病率在临床上较高,患者表现为长时间的剧烈疼痛,对患者的工作和生活造成严重的影响,是一种危害较大的神经病理性疼痛。带状疱疹后神经痛的诊断不难,但是其发病机制复杂,且临床上尚未有明确的定论,给治疗增加一定的难度[2]。本研究主要探讨臭氧介入结合脉冲射频治疗带状疱疹后神经痛的效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2015年5月—2017年5月本院收治的74例胸段背根神经节带状疱疹后神经痛患者作为研究对象,所有患者经临床及相关检查均确诊为带状疱疹后神经痛。纳入标准:年龄18周岁以上,患者带状疱疹愈合后疼痛持续30 d以上,VAS评分4分以上[3]。排除标准:有引起疼痛的其他潜在疾病,严重心、肝、肾功能异常,恶性肿瘤,精神障碍,纳入研究前服用抗癫痫、肌松药物等,妊娠和哺乳期患者。随机数字表法分为观察组(37例)和对照组(37例),其中观察组男19例,女18例,年龄45~76岁,平均年龄(63.29±8.94)岁,病程3~15周,平均病程(7.81±5.22)周;对照组患者男21例,女16例,年龄45~74岁,平均年龄(63.15±8.56)岁,病程3~15周,平均病程(7.60±5.14)周。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 治疗方法

患者入室后俯卧于手术台上,胸部底下垫枕,严密监测患者的心率、血压、血氧饱和度等生命体征,在C臂X线引导下穿刺定位。将需治疗胸椎椎体定位至视野中间,治疗椎体下终板前后缘重叠,向患侧15°角斜位投照,目标椎体横突基底变小,横突基底部为穿刺靶点,并在皮肤上标记。常规消毒铺巾,1%利多卡因浸润麻醉,顺着X线方向管状位穿刺,每1 cm进针透射一次,前后位与侧位反复透射确定进针方向与深度。至穿刺针到达椎体小关节,侧位透视针尖在椎间孔后缘上。注射1 mL造影剂判断针灸没有进入胸腔、血管、椎管或其他脏器。拔出针芯无脑脊液回流,给予感觉神经刺激,频率50 Hz,电压0.4~0.7 V,相应神经支配区诱发出放电感,改用运动刺激,2 Hz频率、电压2 V或达阈值大于痛觉刺激2倍时不出现肌肉抽动,设定参数:温度为42℃,治疗时间为240 s,脉冲射频治疗结束后观察组患者注入30 μg /mL的O3,容量为5 mL/节段[4]。

1.3 观察指标

临床疗效:显效:患者治疗后疼痛缓解显著,偶尔会出现轻微的疼痛,但是对患者睡眠无影响;有效:患者治疗后疼痛有所缓解,但是还是会有疼痛发生,平均每日夜间因疼痛醒来2次;无效:患者治疗后疼痛未缓解,夜间因为疼痛无法入睡,总有效率=显效率+有效率[5]。

SF-MPQ评分:简式McGill疼痛问卷表(short-form of McGill pain questionnaire,SF-MPQ),主要包括疼痛评定指数(pain rating index,PRI)、视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)、现时疼痛强度(present pain intensity,PPI),其中PRI评分共15项,程度分为无:0分,轻度:1分,中度:2分,重度:3分;VAS评分0~10分,无痛为0分,难以忍受的剧痛为10分;PPI评分为6级评分,得分越高表明患者疼痛越明显[6]。

1.4 统计学方法

2 结 果

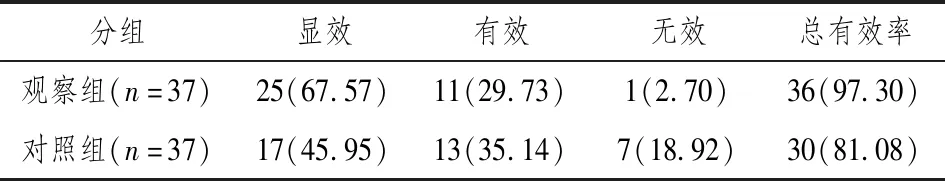

2.1 临床疗效比较

见表1。观察组临床疗效总有效率较对照组显著提高,差异具有统计学意义(χ2=6.190,P=0.045)。

表1 临床疗效比较[n(%)]

2.2 两组患者术前、术后PRI评分比较

术前两组患者PRI评分差异无统计学意义(P>0.05),术后1周、1个月、3个月、12个月观察组PRI评分较对照组显著降低,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者术前、术后PRI评分比较

2.3 两组患者术前、术后VAS评分比较

术前两组患者VAS评分差异无统计学意义(P>0.05),术后1周、1个月、3个月、12个月观察组VAS评分较对照组显著降低,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者术前、术后VAS评分比较

2.4 两组患者术前、术后PPI评分比较

术前两组患者PPI评分差异无统计学意义(P>0.05),术后1周、1个月、3个月、12个月观察组PPI评分较对照组显著降低,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者术前、术后PPI评分比较

2.5 两组患者术前、术后SF-MPQ总分比较

术前两组患者SF-MPQ总分差异无统计学意义(P>0.05),术后1周、1个月、3个月、12个月观察组SF-MPQ总分较对照组显著降低,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者术前、术后SF-MPQ总分比较

2.6 不良反应比较

两组患者治疗过程中均未出现严重的不良反应,治疗安全性高。

3 讨 论

带状疱疹后神经痛的发病机制在临床上至今尚未有明确的定论,既与外周神经病变有关,也与中枢神经病变有关。带状疱疹后神经痛的患者脊髓后角退化、表皮神经分布密度显著降低。促使患者带状疱疹后发生神经痛的两个重要的病理生理学机制是痛觉敏化和痛觉缺失,带状疱疹后神经痛属于神经病理性疼痛的范畴,对患者的生活质量造成严重的影响,超过一半的带状疱疹后神经痛患者伴有睡眠障碍,也同时影响患者的心理健康[7]。目前临床上对于带状疱疹后神经痛仍旧具有一定的挑战,也是临床上疼痛治疗公认的难题。

脉冲射频术用于治疗疼痛性疾病是由Sluijter于1997年首次提出,因镇痛效果较为显著从而被临床推广应用,其对神经病理性疼痛的治疗主要是利用间断射频电流形成脉冲射频并在神经组织产生高电压,裸露电极温度可控制在42℃左右,不会造成神经热离断效应导致患者出现酸痛、灼痛、感觉减退以及运动障碍等情况[8]。目前对脉冲射频的镇痛作用机制还没有明确,研究认为有可能是由于对疼痛信号传入通路的可塑性被激发,触发了疼痛抑制机制,脉冲射频所形成的强电场减少了受损神经周围炎性介质,发挥镇痛机制[9]。

将医用臭氧应用于椎间盘突出引起的腰腿痛是由Verga于1988年率先提出,之后临床上越来越多的医生将注射臭氧作为治疗疼痛的新型方法。臭氧(Ozone)又被称之为三氧,其化学结构由三个氧原子组成,是强氧化剂的一种,浓度10~50 μg/mL臭氧具有多种生物学效应,将臭氧进行局部注射可以激活抗氧化酶过度表达,从而将氧化物以及自由基清除。研究认为在臭氧的刺激作用下血管内皮细胞可以释放血小板源性生长因子以及一氧化氮,起到血管扩张和局部组织循环改善的效果,同时减轻患者水肿情况,减少炎症。另外臭氧化学性质稳定性较差,在注射之后容易分解为氧气,提升组织内氧浓度,促进氧代谢循环[10]。本研究显示观察组采用臭氧介入结合脉冲射频治疗临床疗效显著提高,总有效率达到97.30%,治疗后患者PRI、VAS、PPI、SF-MPQ评分与对照组比较降低显著,差异均具有统计学意义(P<0.05),且治疗过程中未出现严重的不良反应,治疗安全性高,与杨文荣等[11]学者研究一致。

综上所述,臭氧介入结合脉冲射频治疗带状疱疹后神经痛可显著提高临床疗效,缓解患者疼痛,且治疗安全性较高,值得应用。