202例社区获得性肺炎住院患者抗感染治疗分析

陈 敏,李雷雷

(四川省绵阳市中心医院,四川 绵阳 621000)

社区获得性肺炎(CAP)为常见呼吸系统疾病,发病率和病死率都很高。CAP属下呼吸道感染性疾病,抗感染是治疗CAP最重要的环节。为了规范CAP的诊治,国内外均制定了CAP诊疗指南,我国于2016年修订并颁布了《中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南》[1](以下简称《指南》)。本研究旨在了解我院不同年龄段住院患者CAP的临床表现、病原菌分布及抗菌药的使用情况,参考《指南》和文献评价抗感染治疗的合理性,以期提高CAP抗感染治疗水平,为临床合理使用抗菌药提供参考。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

在医院信息系统(HIS)选取2016年9月至2018年3月出院的CAP患者病历,排除年龄小于18岁、其他肺部感染性疾病、重症监护病房转出的重症肺炎患者,最终纳入202份病历。

1.2 方法

采用回顾性调查分析方法,记录以下内容:1)患者的基本情况,包括姓名、年龄、性别、入院诊断、基础疾病、入院时症状及体温、肺部听诊、既往住院史、既往病史、住院时长和影像学检查等;2)辅助检查结果,包括病原学、超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)、白细胞计数(WBC)、嗜中性粒细胞数、钙素原(PCT);3)药物使用情况,包括入院前抗菌药物、糖皮质激素(泼尼松>10 mg/d)的使用情况;4)入院后抗菌药物使用情况,包括抗菌药物的品种、用法用量、疗程,药品不良反应(ADR)等。参照《指南》中住院CAP患者的分组方法,以年龄、基础疾病进行分组,无基础疾病青壮年(18~64岁)患者为A组;有基础疾病或老年(年龄≥65岁)患者为B组。统计并比较两组抗菌药物使用情况。抗菌药物的类别以《新编药物学》(第17版)划分的类别为标准。抗菌药物的限定日剂量(DDD)参照世界卫生组织(WHO)规定的标准,药品的总剂量以同一品种、不同规格、不同厂家药品分别计算并求和得到。DDDs=总用量(g或mg)/DDD。

1.3 统计学处理

采用SPSS 22.00统计学软件分析。计量资料以表示,行t检验;计数资料以率(%)表示,行 χ2检验;检验水准 α=0.05。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

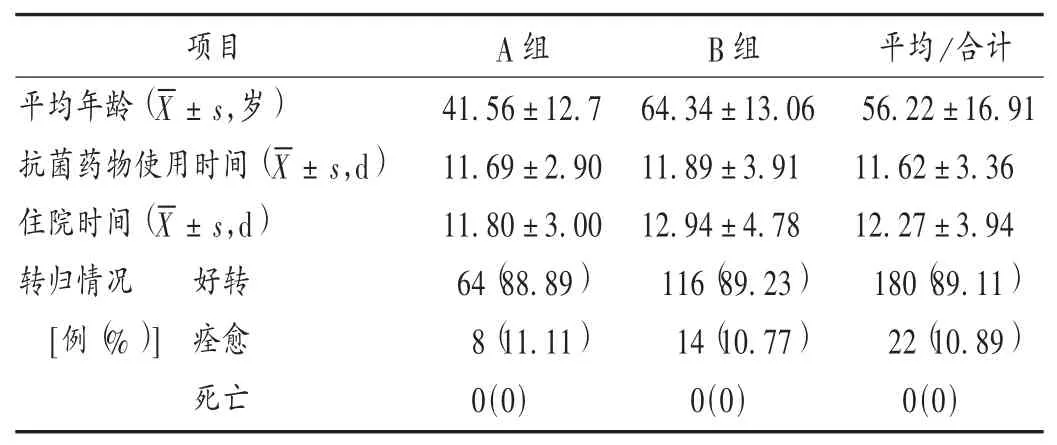

纳入病例202例,其中男106例(52.48%),女96例(47.52%);年龄 18 ~92 岁,平均(56.22±16.91)岁;老年患者68例,青壮年患者134例;基础疾病患者118例,其中老年患者 56例(47.46%),青壮年患者 62例(52.54%)。A 组患者 72例(35.64%),B组患者130例(64.36%)。两组患者平均年龄有显著差异(P<0.05),平均住院时间、抗菌药物平均使用时间及转归情况无显著差异(P>0.05)。详见表 1。

表1 患者一般资料

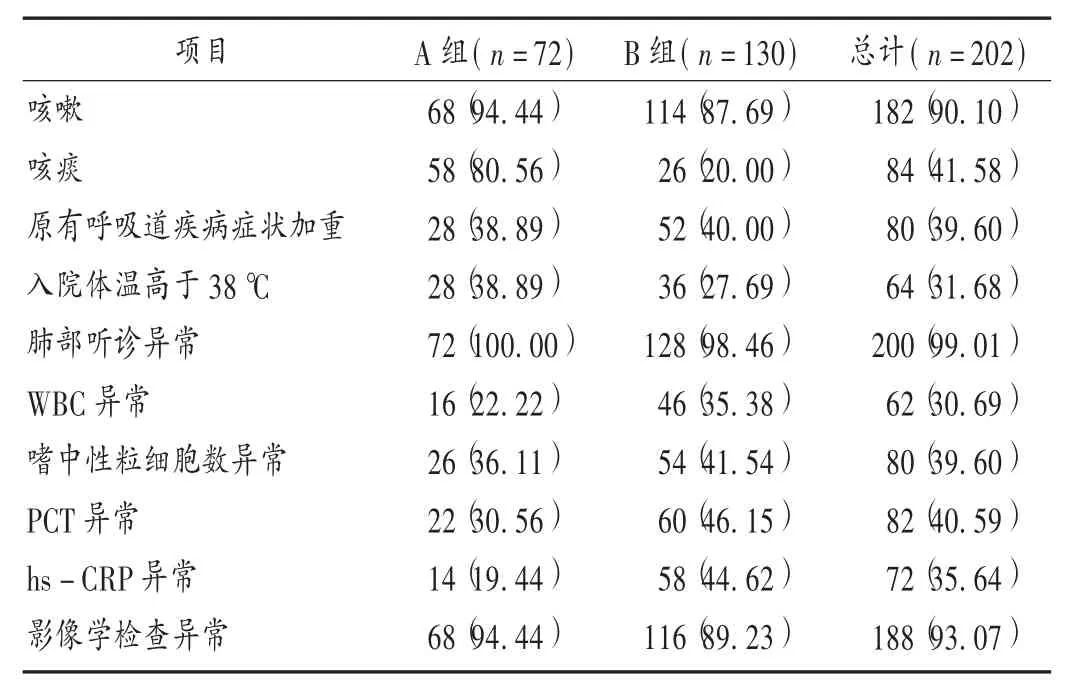

2.2 临床表现

患者入院时的临床表现有咳嗽、咳痰或原有呼吸道疾病症状加重,伴或不伴脓痰、胸痛、咯血、呼吸困难,发热,听诊异常(闻及干、湿性罗音或呼吸音粗等),实验室检查异常(WBC、嗜中性粒细胞数、PCT升高),影像学检查异常(叶/段实变影、斑片状浸润性、磨玻璃影或间质性改变,伴或不伴胸腔积液等)。有超过90%的患者有咳嗽、听诊异常和影像学检查异常。B组患者咳痰、PCT和hs-CRP的异常率明显高于A组,而其他项目比较无显著差异。详见表 2。

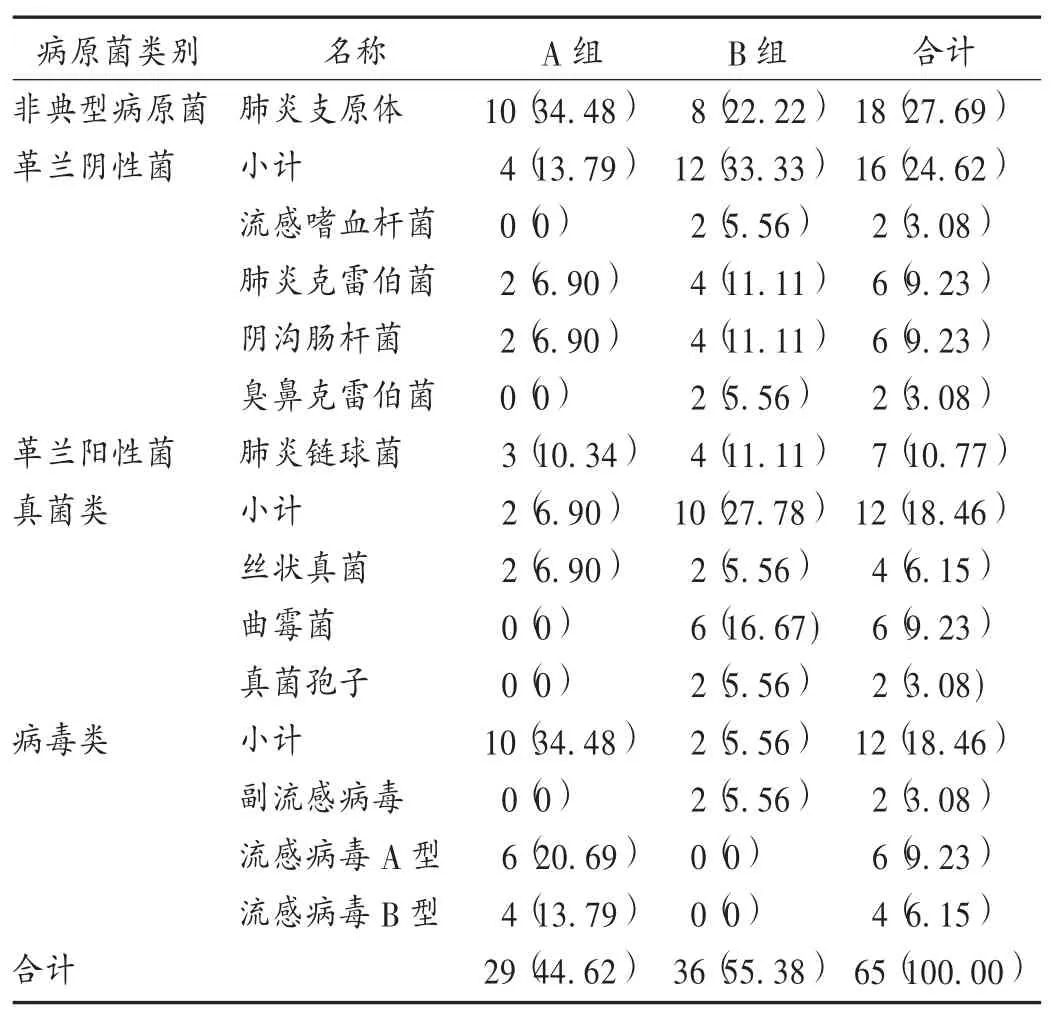

2.3 微生物标本检查情况

CAP患者病原学标本主要包括痰液、支气管肺泡灌洗液、血液等,送检最多的标本为痰液标本,占标本总数的93.68%。202例患者中,190例进行了病原学检查,总送检率为94.06%。共送检602次,其中结核筛查182次,痰培养、痰涂片178次,真菌抗原检测90次,呼吸道病毒筛查80次,血培养40次,衣原体、支原体、军团菌筛查26次,嗜肺军团菌1型(LP1)尿抗原检测6次。检出病原菌65株,肺炎支原体为检出最多的病原体。两组患者除革兰阳性菌检出的阳性率无显著差异外,其他病原菌阳性率均有显著差异。患者以单一菌感染为主,有8例检出混合菌感染,其中2种病原菌感染有6例,3种病原菌感染有2例。A组4例,2例为2种革兰阴性菌+病毒感染,2例为肺炎支原体+病毒感染;B组感染4例,2例为真菌混合感染,2例为革兰阴性菌+肺炎支原体混合感染。详见表 3。

表2 两组患者临床表现[例(%)]

表3 两组患者病原菌菌株检查结果[株(%)]

2.4 抗菌药物使用情况

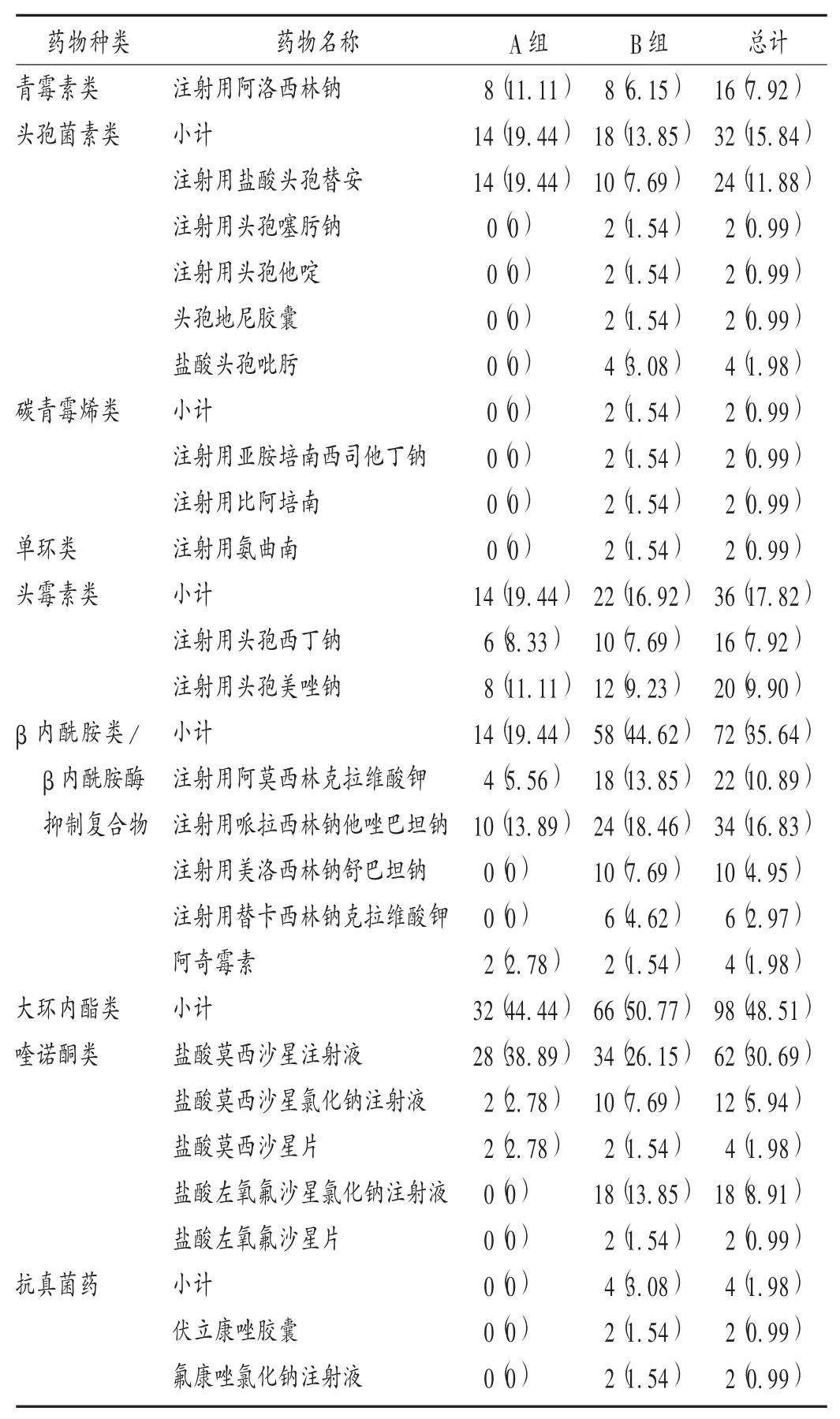

种类和品种:使用例次居前3位的抗菌药物依次为喹诺酮类(98例,48.51%)、β内酰胺类/β内酰胺酶抑制复合物(72例,35.64%)和头霉素类(36例,17.82%)。两组患者抗菌药物使用率居前3位的排序与整体使用情况基本相同。详见表 4。

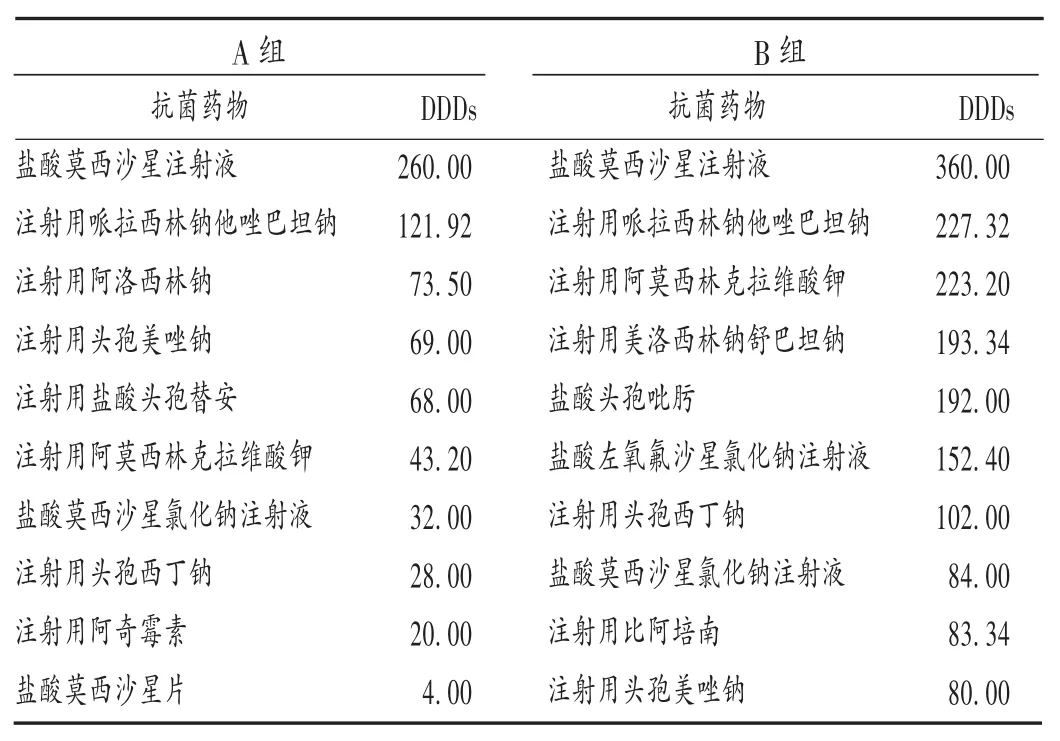

DDDs:A组位居前3的药品是盐酸莫西沙星注射液、哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用阿洛西林钠。B组位居前3的药品是盐酸莫西沙星注射液、哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用阿莫西林克拉维酸钾。详见表 5。

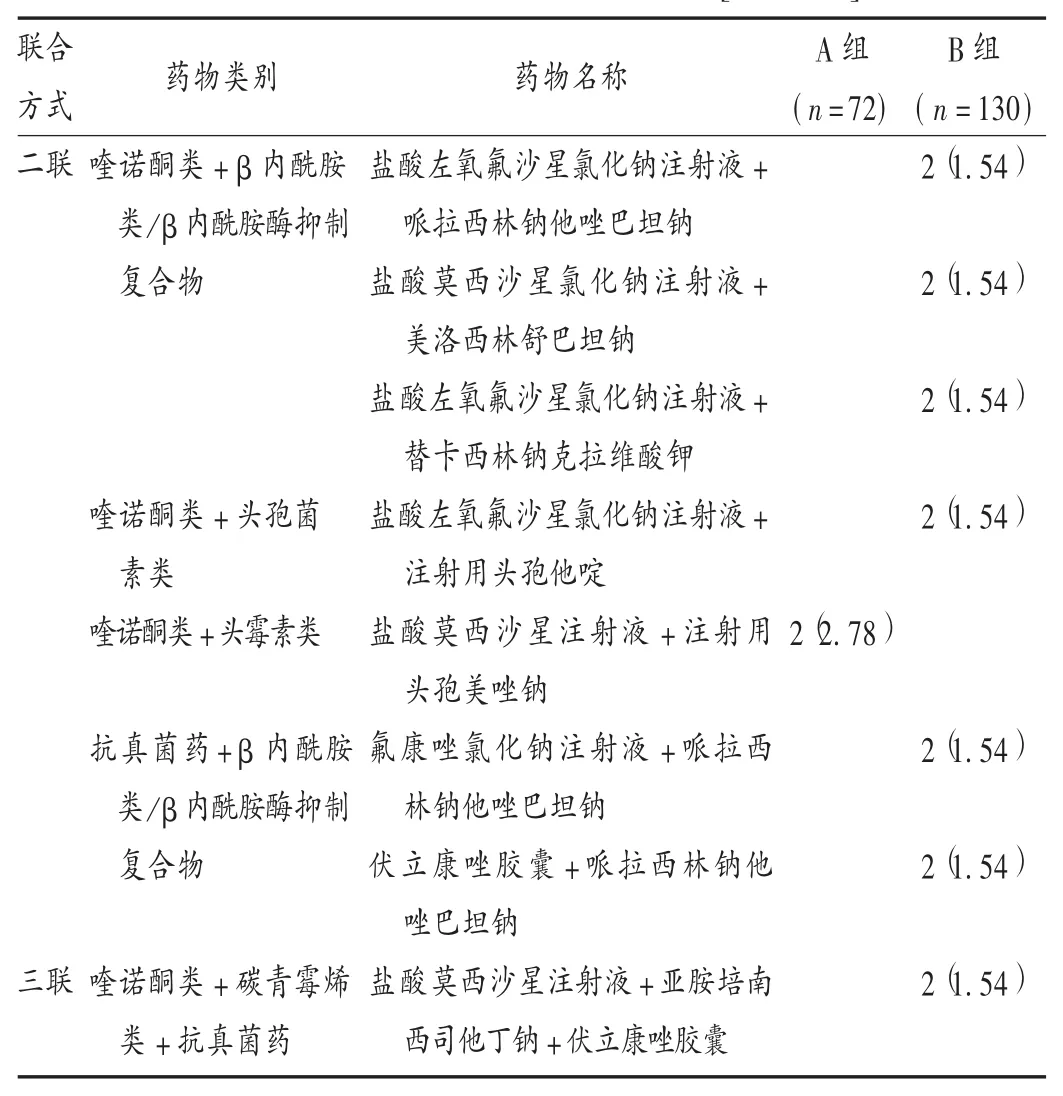

联用情况:18例患者进行了联合治疗,其中A组2例(占 11.11% ),B 组 16例(占 88.89% )。详见表 6。

表4 两组抗菌药物使用情况比较[例(%)]

表5 两组DDDs位居前10的抗菌药物

不良反应:有2例不良反应。1例为使用哌拉西林钠舒巴坦钠后出现皮肤过敏反应,1例为使用左氧氟沙星注射液后出现胃肠道症状,停药并更换抗菌药物,同时给予抗过敏治疗后,过敏症状均消失。

表6 抗菌药物的联合用药情况[例(%)]

3 讨论

本次调查中,B组例数明显多于A组,老年人患基础疾病的比例明显高于青壮年。临床表现方面,B组咳痰、发热比例明显低于A组,提示老年CAP的临床症状可能不典型。超过90%的患者肺部听诊异常(干、湿罗音或呼吸音粗)和影像学检查异常(肺部渗出、实变、间质改变),说明肺部听诊和影像学检查是临床诊断CAP的重要依据。

WBC、嗜中性粒细胞数、PCT及hs-CRP是临床常见感染相关的生物标志物,但专属度和灵敏度最好的无疑是PCT。PCT的水平与病原菌的种类有关,细菌性肺炎患者的PCT水平高于病毒、不典型病原体(军团菌除外)和结核菌导致的肺炎患者,细菌性肺炎中革兰阴性菌所致肺炎患者的PCT水平明显高于革兰阳性菌肺炎患者[2],PCT水平也与肺炎的严重程度呈正相关[3-4]。因此,监测PCT的水平对辅助临床诊断CAP,鉴别病原菌、区分细菌感染种类,动态评估疾病严重程度和治疗应答,以及优化抗菌药物的应用均有较高参考价值。实验室检查结果显示,超过60%的患者hs-CRP和PCT升高,B组患者WBC,CRP,PCT异常率明显高于A组(P<0.05)。提示老年或有基础疾病的CAP患者细菌感染的比例高于青壮年及无基础疾病的CAP患者。

病原微生物的检测有助于明确病原菌,指导抗菌药物的遴选,可提高治疗成功率、减少细菌耐药。CAP最常见的病原微生物标本为痰液。本研究中痰液标本检出率低,可能与标本质量、送检时间、检测技术、抗菌药物的使用等多方面因素有关。因此,为了保证在痰液采集应尽可能在使用抗菌药物之前完成,注意适当清洗口腔,取深部痰液。痰标本从采集到送检时间应控制在2 h内,否则有临床意义的致病菌将减少,非苛养的咽部及口腔内的定植菌将过度生长[5-6]。在检测出的65株病原体中细菌23株(35.38%),非典型病原菌18株(27.69%),真菌病毒各12株(均18.46%),其中肺炎支原体是检出最多的病原体。青壮年无基础疾病患者肺炎支原体感染多见,而老年合并基础疾病的患者革兰阴性杆菌感染更常见,这一检测结果与我国CAP病原学多中心调查结果基本一致[7-8]。肺炎链球菌是CAP的主要病原菌,但也是不能明确致病菌的常见病原菌之一,本调查中仅分离出7例。传统的血培养、痰培养肺炎链球菌的检出率较低,近年来发展起来的肺炎链球菌(SP)尿抗原检测(UAT)具有简便、快捷、标本易收集且不受抗菌药物影响等优点,同时敏感度和特异度高,SP肺炎漏诊率和误诊率仅为27% 和9%,与传统的病原学检测相结合,可使致病菌检出率从23.8% 增至38.7%[9],被认为是常规病原学检测方法之外检测SP的有力补充。医院对LP1尿抗原检测甚少,本研究中202例患者仅有6例(2.97%)进行了检测,临床应重视。本调查中,B组患者未检出病毒,A组患者检出病毒12株(18.46%),全部为流感病毒。据北京市成人CAP监测网的数据显示,病毒性肺炎占CAP的27.5%,应重视对病毒性肺炎的诊治。

由于无创无污染标本难以获得及临床微生物诊断技术的局限性,导致CAP病例中有30% ~60%[5]不能分离出致病菌,且病原菌的培养时间较长。因此,CAP的经验抗感染治疗非常重要。呼吸道疾病所用氟喹诺酮类药物是使用最多的抗菌药物。该类药物在肺组织易聚集,起效迅速,半衰期长,抗菌谱能覆盖革兰阳性菌、革兰阴性菌、非典型致病菌,对CAP的主要病原菌肺炎链球菌(耐药肺炎链球菌)和肺炎支原体的敏感度高,被指南推荐单药用于CAP患者的初始经验治疗。在所用抗菌药中莫西沙星的使用频度最高。莫西沙星是第4代喹诺酮类药物,通过双通道排泄,肾毒性较小,同时抗菌谱更广,抗菌活性更强,对CAP常见的病原菌如肺炎链球菌及肺炎衣原体、支原体的活性在左氧氟沙星的4倍以上,对大肠埃希菌、流感嗜血菌、肺炎克雷伯菌等革兰阴性菌的抗菌活性与左氧氟沙星相当,但对铜绿假单胞菌的活性较弱,两者不良反应发生率相当[10]。因此,莫西沙星在治疗无铜绿假单胞菌感染危险因素的CAP时,对症状控制、细菌的清除疗效优于左氧氟沙星。在使用氟喹诺酮类药物时应注意,我国是全球22个肺结核高负担的国家之一,患者总数位居第2,近年来,不典型肺结核患者越来越多,再加之结核分枝杆菌和细菌的鉴别较困难,被误诊为CAP的肺结核接受氟喹诺酮类抗菌药物治疗后会因短期内出现病情好转而延误肺结核的诊断,待复发时,对肺组织和肺功能已产生较重的破坏和影响,使病情更重、病死率上升[11],故有专家提出在结核高发地区需谨慎使用新喹诺酮类药物作为CAP的一线治疗药物[12]。因此,指南中β内酰胺类联合多西环素、米诺环素或大环内酯类的方案被推荐用于CAP经验抗感染治疗的地位高于呼吸道疾病所用喹诺酮类。

β内酰胺类/β内酰胺酶抑制复合物是使用量居第2位的一类抗菌药物,B组选择该类药物的比例显著高于A组(P<0.05)。该复合物被大量使用主要基于以下原因:院外抗感效果不佳,转入我院继续抗感染治疗,考虑存在耐药菌感染的风险;患者双肺病变范围广泛,病情较重,需加强抗感染治疗;某些伴有基础疾病的患者有长期住院史;部分患者有慢性呼吸道疾病或结构性肺病,反复使用抗菌药物,考虑有超广谱β内酰胺酶(ESBL)和铜绿假单胞菌感染的风险;初始治疗选用碳青霉烯类的患者,病情好转后降阶梯治疗,更换为哌拉西林钠他唑巴坦钠。β内酰胺类/β内酰胺酶抑制复合物中使用频率最高的是哌拉西林他唑巴坦钠,在医院使用的4个β内酰胺类/β内酰胺酶抑制复合物中,除阿莫西林克拉维酸钾外,哌拉西林他唑巴坦钠、美洛西林舒巴坦钠和替卡西林克拉维酸钾均有抗假单胞菌活性。2016年,中国CHINET细菌耐药性检测结果显示,替卡西林克拉维酸对铜绿假单胞菌(PA)的敏感度仅为22.8%,而哌拉西林他唑巴坦钠对PA的敏感率为72.2%[13],且对产ESBL大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌的敏感率大于90%[14],被《指南》推荐用于有铜绿假单胞菌和ESBL感染危险因素的患者的经验治疗及确诊为肺炎克雷伯菌和肠杆菌科菌感染的病原菌治疗。在34例使用了哌拉西林他唑巴坦钠的病例中,部分病例对于使用指征掌握不严。有4例患者使用了阿奇霉素,大环内酯类对肺炎链球菌和肺炎支原体的耐药率均超过60%[15-16],住院CAP患者仅当临床确诊为非典型病原菌感染时才考虑单药使用。

18例CAP患者进行了联合抗感染治疗,A组有2例(12.50%),B 组有 14例(87.50%),B 组明显高于A组。联合用药中有14例为喹诺酮类联合β内酰胺类/β内酰胺。主要原因为:病原菌检测结果提示混合菌感染,且被采信;单一抗菌药治疗效果不佳,结合患者的临床表现和病史、药物治疗史,需要加强抗感染治疗或考虑存在混合菌感染的可能性,联合用药扩大抗菌谱;重症感染,强力抗感染;存在PA感染的危险因素,联合抗PA。但应注意联合用药的适应证,因氟喹诺酮类对CAP常见病原菌覆盖广,抗菌活性强,故在《指南》中氟喹诺酮类联用β内酰胺类/β内酰胺酶抑制复合物仅推荐用于CAP的重症感染患者。若考虑细菌和非典型病原菌的混合感染,选择β内酰胺类/β内酰胺酶抑制复合物联用大环内酯类或单用氟喹诺酮。

综上所述,通过调查分析,我院CAP抗感染治疗总体合理,基本符合《指南》要求,但仍存在一些问题,如病原菌检出率较低,抗菌药物的选择不够精准,需要进一步规范CAP的诊治,提高CAP的抗感染治疗水平。