国内儿童博物馆教育研究综述

谯锡琴

(陕西师范大学教育学院,陕西西安 710062)

自2008年《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》文件正式发布以来,全国各地大力成立博物馆并向广大观众免费开放。据统计,截止到2014年底,全国设立的博物馆已有4165家,且由曾经的“门庭冷落”演变成如今“门庭若市”的繁荣景象。但由于地域性差异,我国的儿童博物馆为数不多且没有得到高度的重视和有效地开发,研究文献数量存在整体偏少且质量较低,研究主题与研究方法单一等问题。

研究者通过研读文献发现,已有研究者对高校博物馆教育以及国内外开展情况进行回顾与综述,如苏蓉欣总结和归纳了近年来高校博物馆的研究成果和观点[1],张晓旭、蓝绍清、李玉茹在基于国内外高校博物馆研究现状的基础上,指出高校博物馆应发挥教育科研、社会科普宣传与传承中华文化等功能[2]。但目前还未有儿童博物馆教育相关回顾与述评的文献。研究者通过地毯式搜索与综述国内儿童博物馆教育的研究情况,不仅可以回溯我国儿童博物馆教育的发展历程和探索发展中所遇到的困境,而且还可以通过分析相关的研究数量、主题内容与研究方法来审视其研究特点、空间、问题及未来发展方向,以期抛砖引玉为研究者提供参考。

一、儿童博物馆教育的内涵

“儿童权利公约”将儿童定义为18岁以下的所有群体[3]。美国儿童博物馆协会在行业标准文件中声名,儿童博物馆通过展览项目和教育活动来激发儿童的好奇心及学习兴趣,是一个专为满足儿童的需求和兴趣服务的非营利性机构。就已有研究来看,当前以儿童为研究对象的博物馆教育研究关注较少,而本文主要探讨学龄前儿童博物馆教育。

《3-6岁儿童学习与发展指南》指出:幼儿的学习基于直接经验,应通过直接感知,切身体验和实际操作,最大限度地支持和满足幼儿的需求,以获得知识经验[4]。因此,学龄前儿童博物馆教育是基于儿童身心发展的特点及规律,充分利用博物馆资源深化感官体验、萌发博物意识、丰富知识经验、培养审美素养和良好学习品质的教育形式,它具有物体直观性、形式灵活性、内容全面性、人际互动性等特性。

二、研究方法与过程

(一)数据来源

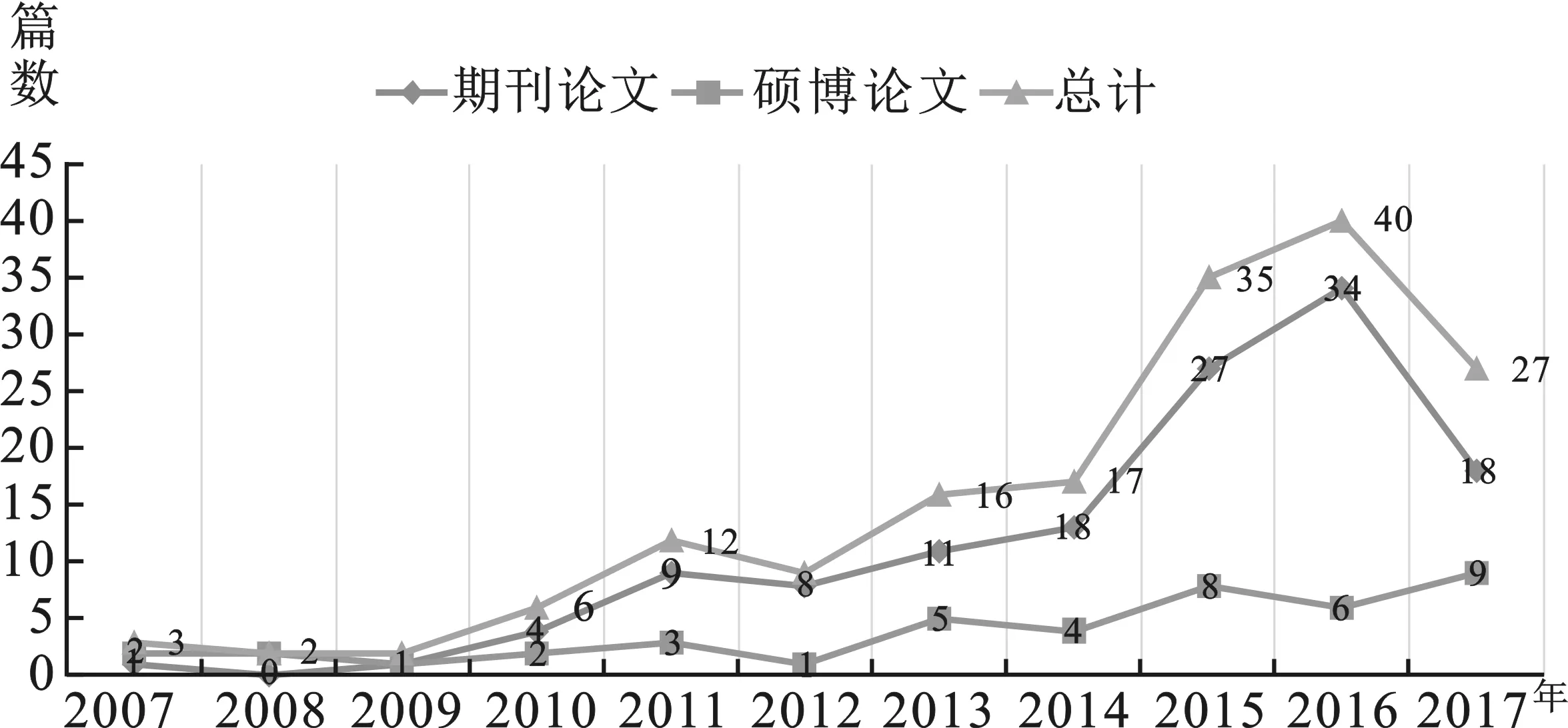

研究者以“博物馆教育”并含“儿童”为主题检索词在中国知网CNKI中进行搜索,时间为2007-2017年,共检索出213篇,剔除非学术类(会议、报纸)、无作者以及重复的文献外,余167篇,包括期刊论文124篇,硕博论文43篇。检索时间为2018年10月10日。

(二)研究结果与分析

1.文献年度分布统计分析

笔者为了解近十年来(2007-2017年)国内的儿童博物馆教育研究文献情况,借助word文档、excel表格等工具将搜索到的相关文献进行整理,生成如图1。

图1 2007-2017年国内儿童博物馆研究的年度分布

可以从图1清晰地看出,我国儿童博物馆研究的文献量虽然偶有回落,但是总体呈不断上升的趋势。2007年至2009年儿童博物馆教育研究文献很少,自从2010年开始,文献量稳步增长,速度也明显加快,尤其是2011年、2015年和2016年出现研究高峰,这是因为我国在这三个阶段分别颁布了《关于推进全国美术公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发〔2011〕5号)、《博物馆条例》(国发〔2015〕659号)以及《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》(国发〔2016〕17号)等一系列文件,但在2017年又出现回落的情况。综上所述,国家政策文件的颁布影响了中国儿童博物馆教育的研究热度和发展方向。

2.文献内容分析与述评

(1)国内外儿童博物馆教育比较研究

笔者通过逐篇阅读文献,发现儿童博物馆教育以中外教育实践比较研究及借鉴学习居多,涉及儿童博物馆教育的发展历程、功能特性、理念建构等内容。辽宁大学韩雪通过对比中外儿童博物馆的发展历程、数量、服务等方面,剖析我国儿童博物馆发展的影响因素,认为儿童是新时代背景下儿童博物馆的主人[5]。陈纳针对我国“幼儿园博物馆”理论建设不足和实践行动盲点的发展困境,对比美国儿童博物馆的功能与特性,提出我国“幼儿园博物馆”的创建与经营要以广博性、开放性、非强制性为基本原则[6]。杜丽静通过借鉴美国儿童博物馆服务的信念、宗旨、内容与形式、对象等方面,提供我国儿童博物馆本土化、科学化的建构思路[7]。忻歌、宋娴、吴为昊从儿童博物馆的缘起、推进、重新定位以及全面繁荣时期回顾了美国儿童博物馆的发展脉承,通过比较和分析中美儿童博物馆的教育内容,提出中国博物馆教育活动应注重科学、艺术和人文的有效融合等观点[8]。足以看出,当前我国的儿童博物馆教育处于借鉴学习他国经验而建构本土化儿童博物馆教育的摸索阶段。

(2)基于不同视角的儿童博物馆理论探索研究

从不同的研究视角进行科学研究可以丰富某一领域的内容,博物馆教育作为一个新兴起的研究领域,从多个视角来审视其价值功能,是建构系统理论基础的基本要求。王芳借鉴西方儿童博物馆教育理念,设计适合儿童活动的“南越玩国”互动区域,为我国儿童博物馆教育提供了新的模式[9]。高鹜基于皮亚杰建构主义和陶行知教育思想的基础上探讨儿童博物馆中的早期科学教育对幼儿的影响以及针对展览设计问题提出相关建议[10]。复旦大学周婧景从学科交叉视角反窥我国儿童博物馆教育的教育心理学缺失问题,指出博物馆教育工作者必须运用他们对儿童心理学扎实的理论知识,树立现代博物馆儿童观,遵循儿童身心规律设计科学的博物馆教育活动[11],且基于儿童展览与教育项目的视角完成了博士论文。上海师范大学张海水从教育学的角度对中美儿童博物馆的教育进行了比较研究,最终目标是建立一个以儿童为基础的高质量校外物理空间[12]。陈梓生针对我国对美育教育模式的忽略,认为我国儿童博物馆教育应当注重生态式艺术教育及美学教育模式的建立与开展,促进儿童感知能力、倾听意识、合作精神等全面和谐发展[13]。

(3)地方博物馆教育课程设计及模式研究

儿童作为博物馆教育事业发展的潜在观众,必须统筹地方博物馆资源为儿童设计多样化的博物课程。刘振永、吴雪以淮安市博物馆为例,借鉴欧美“以人为本”的教育理念,对淮安市博物馆展厅内、展厅外的教育活动进行了系统的项目设计,实现了传统的“以物为主”向现代的“以人为主”的重大转变[14]。张林林通过实地考察陕西西安丰富的博物馆,指出丰富的文物资源进行有效整合和利用,不仅可以有效解决当前儿童艺术教育存在的问题,而且它还可以进一步促进西安博物馆教育事业的长远发展[15]。钱静结合皮亚杰的认知发展理论,提出要为儿童提供专属的教育空间、推出形式多样的儿童教育活动,如参观路线、亲子活动、馆校合作开发儿童教育课程的教育模式[16]。兰国英以浙江自然博物馆自然科学课程为例,研发适合于低龄儿童接受的幼儿园博物馆教育课程[17]。此外还有利用湖南省地质博物馆为儿童设计科普教育活动、广东省运用博物馆陶瓷馆进行主题游戏设计等等。

除此之外,也鲜有学者根据不同的年龄阶段主张分龄化教育,并尝试根据年龄不同设计分龄化以及领域化的教育活动。如裴世东、张彤基于国内外博物馆的儿童分龄化教育的分析、比较,提出设立儿童专区、教育活动区别化等教育建议[18]。周婧景、陆建松为弥补当今博物馆儿童教育的一刀切现象,回溯国内外研究成果,从语言、动作和活动、认知、情感和社会性四个方面制定适合于6-12岁儿童发展的博物馆教育指南[19]。笔者拓展研读2018年相关文献时,发现学者金鑫、杨梦萍从儿童科学探究领域出发,指出儿童科学探究学习体现了收藏、观察、互动和创新等博物意识,并在此基础上提出相应的支持策略[20]。这一系列的课程探索与设计无疑给相关研究者提供了广阔的视角和多样化的教育范例,对推动我国儿童博物馆教育事业发展发挥着积极的作用。

三、研究不足与展望

(一)研究不足

综上所述,研究认为,当前我国儿童博物馆教育的研究主要存在以下不足。

首先从研究文献数量方面来看,篇数偏少且学术质量不高,大都是一线教师或是博物馆人员实践经验的总结,其教育专业尤其是儿童学科背景的学术研究者少,且研究者之间没有形成合作研究的团队;其次从研究内容角度来看,基于儿童视角的博物馆教育基础理论研究还不够深入,且不够全面,大都围绕儿童博物馆教育的发展脉承、核心概念界定以及活动设计等方面进行研究,对儿童博物馆教育的师资队伍建设和家庭、学校以及博物馆合作的三角关系、深挖符合各阶段年龄的博物资源应用研究等方面更是寥寥无几。最后,从研究方法方面来说,比较单一、片面和主观,主要采用实践经验总结法、历史文献法、案例分析法和调查访谈法,鲜有人运用数据量化的研究方式进行客观的研究。

(二)研究展望

1.重视儿童博物馆教育的园本化、本土化探索

虽说某一领域的研究需要借鉴学习他国经验,但我国的政治性质、经济体制、文化结构、人文素质等方面不同于他国,应当探索和建构适合于我国教育发展的特色博物发展道路与方向。鉴于目前博物馆数量快速增长但质量良莠不齐的研究现状,建议研究者运用量化研究的方法对博物馆的观众(教师、家长、儿童)进行满意度、期望度等方面的实践调查,用数据分析规划中国儿童博物馆教育发展方向,也应当深化博物馆与幼儿审美心理的相关追踪研究,从而建构幼儿独特的审美心理结构,使之在相关的艺术教育活动中发挥巨大作用。因此,我国儿童博物馆教育研究必须要结合我国实际情况和儿童身心发展特点及规律进行本土化的实践探索,根据不同年龄阶段儿童的心理尺度和感官发育特点设计园本化特色课程,开展基于发展心理学的分龄化教育活动,使得我国的儿童博物馆教育事业朝着科学化、本土化、园本化、特色化的方向发展。

2.深化儿童博物馆教育的理论基础

经上文的研究文献和主题分析,目前有研究者从发展心理学、瑞吉欧教育理论、建构主义、美学等方面来研究儿童博物馆教育的理论,但大都是空泛而谈,没有聚焦的研究中心点,且研究视角也较为狭窄。根据本文的文献统计与分析,目前还没有学者对我国儿童博物馆教育历史的发展历程进行系统、全面的回溯研究与整理。因此,未来研究应当拓展研究视角,比如多元智能理论、需求层次理论、脑神经科学、心理学、美学以及我国著名教育家如陈鹤琴、张学门、叶圣陶等教育思想,从多维度视角研究博物馆教育对儿童的发展影响,从而建立系统的、多元的儿童博物馆教育理论基础,基于不同视角和文物门类研发多元的博物教育课程,比如美育视角下的博物美育课程、科技类的项目探索课程、非遗类的民俗文化课程等。

3.关注地方儿童博物馆教育课程的顶层设计

当前我国的儿童博物馆数量有限,明确以儿童为对象的博物馆仅有中国妇女儿童博物馆和上海儿童博物馆两家,且集中在发达的一线城市。我国拥有56个民族和上千年的中华文化,国家、政府应当加大地方博物馆的资金投入,学校应当整合地方资源研发多元课程,加强其顶层设计。比如,经历了十三朝建都的世界十大古都之一——西安,拥有深厚的历史文化底蕴和丰富的博物馆资源;还有少数民族地区如贵州、广西等,拥有丰富且多样的“非遗”文化。为促进地方博物资源的整合以及儿童博物教育课程的多元研发,政府应当设立专项资金支持儿童博物馆的设立和儿童博物馆教育的研究项目,学校应当在“三融合”教育理念下深入儿童博物教育的学术实践与理论研究,幼儿园以“请进来”和“走出去”的教育方式践行博物主题教育,全方位地培养未来博物馆的观众群体,实现博物馆与学前教育的有效对接,促进我国博物教育事业的蓬勃发展。