对等密度条件下机采棉不同种植模式的综合评价

杨 培,陈 振,阿不都卡地尔·库尔班,张伟涛,黄有兴,张巨松

(新疆农业大学农学院/教育部棉花工程研究中心,乌鲁木齐 830052)

0 引言

【研究意义】棉花生产是我国农业生产的一个重要组成部分,目前新疆棉花生产规模居全国之首[1],棉花总产量占全国的70%以上[2],近年来,随着农业现代化的不断推进,劳动力资源紧缺[3]以及植棉成本高[4]等,新疆发展棉花机械化采收。机采棉是一项复杂的系统工程,机采棉花的品种选育与合理栽培等诸多问题严重制约了机采棉技术的发展进程[5]。探索适宜机采棉的种植模式,保证机采种植模式下棉花的优质高产,是棉花机械采收技术得以推广的重要基础[6,7]。【前人研究进展】对于机采棉普遍采用一膜六行(66+10)cm宽窄行种植模式,该种种植模式采用“小个体、高群体”的栽培策略[3],在高产、稳产方面具有不俗的表现,但该模式由于生长群体过大不利于棉花采收时的脱叶,致使棉花机械采收时籽棉含杂率高,严重影响棉花的品质[8-9]。目前研究多致力于机采棉花合理种植模式的研究[10]。程林等[11]对比一膜三行模式与一膜六行模式后发现,一膜三行等行距栽培能够加快棉花生育进程,有效增加棉花株高,棉花产量也相对较高。廖凯等[12]与之有类似发现,且认为一膜三行模式棉花皮棉含杂率更低,机采品质更好。李健伟等[13]研究表明,一膜四行的机采棉种植模式与一膜六行模式相比,既能够保证产量,植株上又更符合机械采收要求。梁亚军等[14]综合棉花的栽培管理、脱叶效果以及产量对生产上推广的四种机采棉种植模式进行了评价,认为一膜四行模式在生产上具有一定推广潜力。【本研究切入点】随着棉花机械化采收进程的不断推进,寻找一种能够保证棉花优质高产且与采棉机高度配套的种植模式已经成为热点问题[15]。目前对于机采棉种植模式的分析评价多基于不同种植密度条件,而针对于等密度条件下不同机采棉种植模式的综合评价鲜有报道。研究机采种植模式对不同株型结构棉花的影响。【拟解决的关键问题】在北疆设置田间小区试验,对株型结构存在较大差异的两个机采棉花品种进行三种不同的种植模式等密度种植,测定棉花生长发育、脱叶采收效果、产量品质方面的指标,分析种植模式对不同株型结构棉花的影响差异,确立等密度条件下北疆机采棉种植的最优种植模式,为完善北疆机采棉优质高效机艺融合技术提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

试验于2017~2018年在新疆昌吉州玛纳斯县六户地镇(44°39′N、86°08′E,海拔367 m)进行。该区属于典型的温带大陆性干旱气候,多年平均降水量109.6 mm,蒸发量1 967 mm,日照时数2 721 h,年均气温8.2℃,无霜期171 d。试验田前茬为棉花,土质为粘质壤土,棉花播前0~20 cm耕层土壤pH为8.3、有机质含量分别为11.1 mg/kg、破解氮含量分别为23.2 mg/kg、速效磷含量分别为6.8 mg/kg、速效钾含量分别为255 mg/kg。图1

图1 2017~2018年试验地气温状况

Fig.1 Temperature at the experimental site, 2017-2018

供试棉花品种新陆早57号由新疆农业科学院经济作物研究所选育,棉花植株呈塔型结构,Ⅱ式果枝,株型松散;棉花的单株结铃性强,吐絮畅而集中,含絮性好[16]。新陆早48号由新疆惠远种业股份有限公司选育,棉花植株呈筒型结构,Ⅰ式果枝,株型紧凑;棉花品种通透性好,结铃性好,吐絮畅快[17]。

1.3 方 法

1.2.1 试验设计

试验采用裂区试验设计,主区设三种机采棉种植模式,一膜三行(株距6 cm)、一膜四行(株距8 cm)、一膜六行(株距12 cm),分别用R3、R4、R6表示,不同种植模式下棉花的理论种植密度均为22.5×104株/hm2(北疆机采棉花种植的常规密度),副区设2个机采棉花品种,分别为新陆早48号(株型紧凑)、新陆早57号(株型松散)。试验地棉花种植采用膜下滴灌技术,每副膜宽205 cm,设有3条滴灌带。每个处理3次重复,总共设定18个试验小区,每个小区长8 m,宽6.75 m(3膜),面积54 m2,试验田总面积为972 m2。2017年,于4月17日一次性施基肥,其中尿素180 kg/hm2、颗粒状过磷酸钙225 kg/hm2、农用颗粒钾肥100 kg/hm2。于4月20日播种,7月3日人工打顶,整个生育期化学调控6次,灌溉8次,总灌溉定额为4 500 m3/hm2。于9月5日(田间各小区棉花吐絮达到40%以上时)进行脱叶药剂 (脱吐隆150 g/hm2+ 40%乙烯1 050 mL/hm2)喷施,药剂喷施采用人工喷雾,用水量为560 kg/ hm2。试验田其他管理措施同当地高产棉田保持一致。2018年,于4月8日一次性施基肥,其中尿素150 kg/hm2、颗粒状过磷酸钙180 kg/hm2、农用颗粒钾肥120 kg/hm2。于4月10日播种,7月1日人工打顶,整个生育期化学调控7次,灌溉8次,总灌溉定额为4 500 m3/hm2。于9月7日(田间各小区棉花吐絮达到40%以上时)喷施脱叶药剂 (脱吐隆225 g/hm2+ 40%乙烯1 050 mL/hm2),药剂喷施采用人工喷雾,用水量为560 kg/ hm2。试验田其他管理措施同当地高产棉田保持一致。图2

图2 不同的种植模式示意

Fig.2 Schematic diagram of different planting modes

1.2.2 测定项目1.2.2.1 生育进程

调查并记载各小区棉花出苗、现蕾、开花、盛铃、见絮的日期。

1.2.2.2 农艺性状

在棉花收获阶段,各小区选取连续棉株20株,分别测定株高、果枝始节高。

株高:子叶节至最上部一片展开叶叶柄基部的高度。

始果节高:由棉株子叶节测量至第一果枝着生的高度。

1.2.2.3 脱叶、吐絮效果

在每个小区内行和外行各选取长势一致的连续棉株20株,挂牌标记,调查喷药当天、喷药后第20 d棉株的叶片数(主茎,果枝,叶枝)、青铃数、吐絮铃数,并用所收集数据计算不同处理棉花的叶片脱叶率、叶片挂枝率、棉铃吐絮率。

叶片脱落率(%)=(施药前叶片总数-施药后叶片总数)/施药前叶片总数×100% 。

叶片挂枝率(%)=施药后叶片挂枝数/施药前叶片总数×100% 。

棉铃吐絮率(%)=吐絮棉铃数/棉铃总数×100%。

1.2.2.4 棉花采收质量

参照刘盼等[18]方法,测定棉花采收质量。机械采收前,每个处理选代表性样点(面积2.0 m2)3个,摘取各样点区域吐絮棉花,称其总重量。机械采收后,每个处理选代表性样点(面积2.0 m2)3个,拾取样点区域棉株残留棉花和地面残留棉花,除去杂质后分别测定重量。计算棉花的采净率、挂枝率和撞落率。

采净率(%)=1-( 棉株残留棉花和地面残留棉花总重量/棉株总吐絮籽棉重量)×100% 。

挂枝率(%)=(棉株残留棉花总重量/棉株总吐絮籽棉重量)×100% 。

撞落率(%)=(地面残留棉花总重量/棉株总吐絮籽棉重量)×100%。

1.2.2.5 测产

在棉花收获时期调查每个小区的实际收获株数及棉铃总数,并在每个小区拾取棉株上、中、下部吐絮棉铃各50个,称量、计算棉株各部位棉铃单个重量和衣分值。根据棉花产量构成,计算籽棉、皮棉产量。

1.2.2.6 纤维品质

将采拾的棉纤维样品晾干后扎花处理,称取各处理上、中、下部棉样各20 g送至新疆农业科学院棉花质量监督检验测试中心进行棉纤维品质测定。

1.3 数据处理

采用Microsoft Office 2013和SPSS 19.0进行数据统计及分析,用最小显著差异法(LSD)检验平均数(P< 0.05),用Sigmaplot 12.5进行作图。

2 结果与分析

2.1 不同种植模式对棉花生育进程的影响

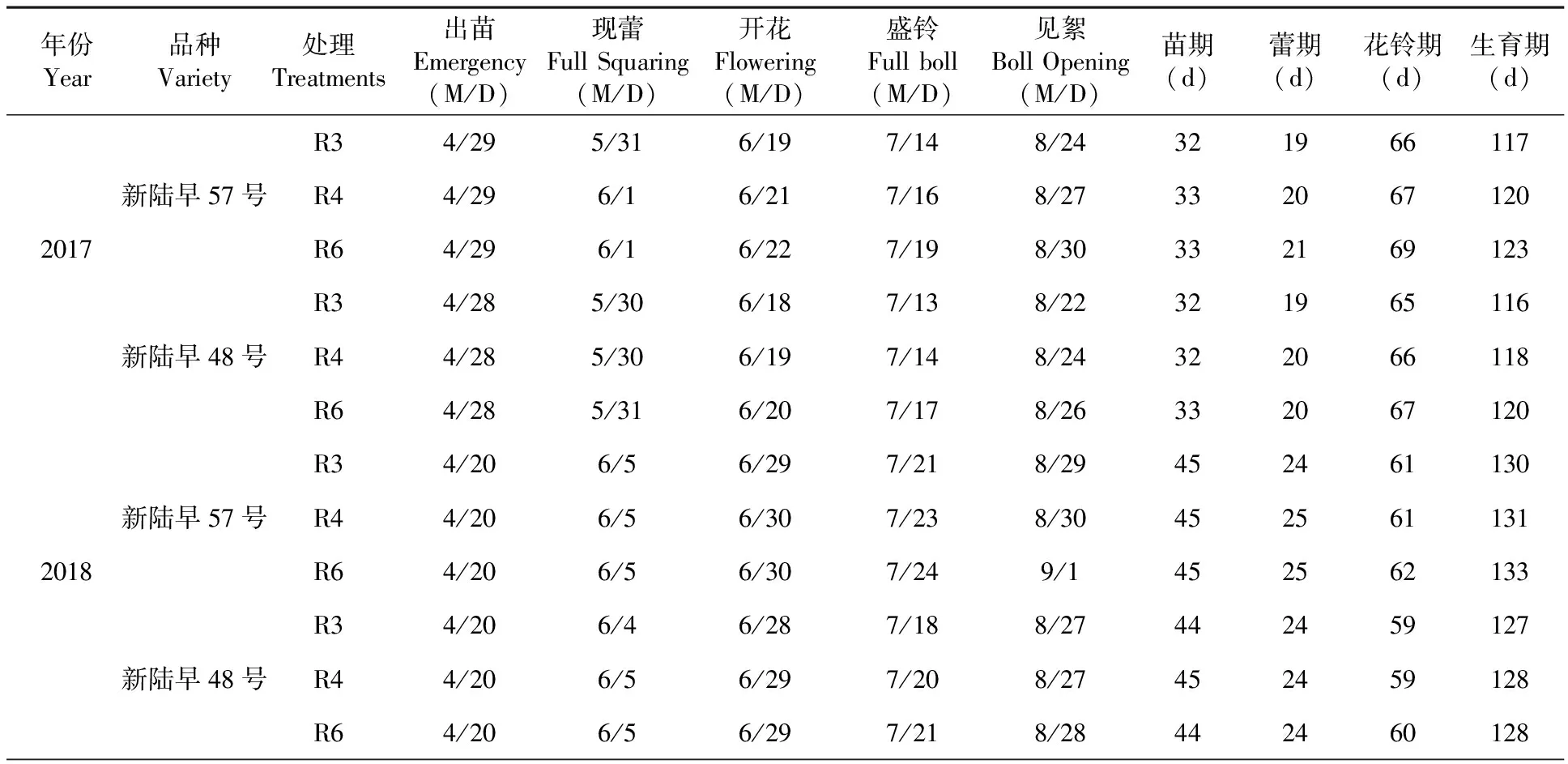

研究表明,随种植行距的增大,两棉花品种的生育进程均表现前移,棉花品种在不同生育阶段的生长天数有所缩短。其中,不同模式下棉花品种苗期的生长天数差异不大,而在蕾期和花铃期有较大差异。R3模式下的棉花品种要比R4、R6模式提早2~6 d进入吐絮时期,R3模式种植有利于棉花早熟。种植模式对新陆早57号生育进程的影响较新陆早48号更为明显。同种种植模式下,两棉花品种的生育进程表现不同,具体表现为,新陆早48号较新陆早57号出苗快,进入蕾期的时间早,花铃期所持续的时间短,生育期也相应较短。不同年份间,棉花品种的生育进程存在差异,主要表现在2018年棉花品种的生育期整体要比2017年长8~13 d且不同种植模式下棉花品种生育期长短的差异要小于2017年。表1

表1 不同种植模式下棉花生育进程

Table 1 Effect of Different planting modes on Cotton Growth Process

年份Year品种Variety处理Treatments出苗Emergency(M/D)现蕾Full Squaring(M/D)开花Flowering(M/D)盛铃Full boll(M/D)见絮Boll Opening(M/D)苗期(d)蕾期(d)花铃期(d)生育期(d)R34/295/316/197/148/24321966117新陆早57号R44/296/16/217/168/273320671202017R64/296/16/227/198/30332169123R34/285/306/187/138/22321965116新陆早48号R44/285/306/197/148/24322066118 R64/285/316/207/178/26332067120 R34/206/56/297/218/29452461130新陆早57号R44/206/56/307/238/304525611312018R64/206/56/307/249/1452562133R34/206/46/287/188/27442459127新陆早48号R44/206/56/297/208/27452459128 R64/206/56/297/218/28442460128

2.2 不同种植模式对棉花株高、果枝始节高的影响

研究表明,等密度种植条件下,随种植行距的增大,棉花品种的株高、果枝始节高均呈增加的趋势为:R3>R4>R6。R3模式下棉花品种的株高较R4、R6模式增加了3.9%~6.6%、6.5%~10.6%。其中,新陆早57号在R3模式下的株高与R6模式差异显著,而与R4模式无明显差异,新陆早48号在不同模式下的株高均无显著差异,表明种植模式对新陆早57号株高的影响要比新陆早48号明显。果枝始节高度,R3模式下棉花品种的果枝始节高虽然较R4、R6模式有所提高,但差异并不显著。品种间,新陆早48号在不同种植模式下的株高、果枝始节高均要高于新陆早57号,表现出了明显的品种差异。图3

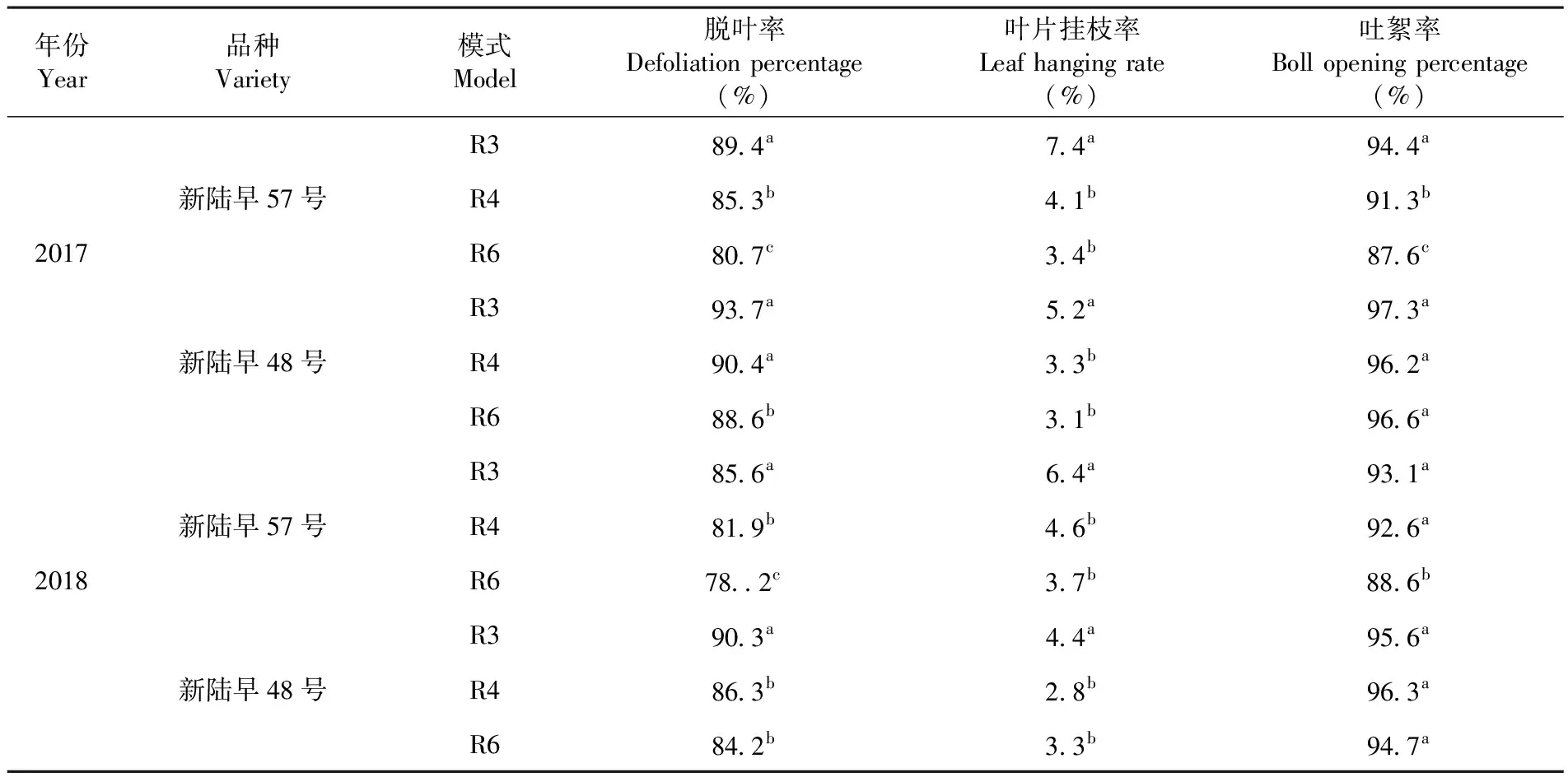

2.3 不同种植模式对棉花脱叶效果的影响

研究表明,新陆早57号和新陆早48号在不同种植模式间的脱叶率均表现为:R3>R4>R6,其中,新陆早57号在R3模式下的脱叶率较R4、R6模式提高4.5%~4.8%、9.3%~10.7%,不同模式间棉花的脱叶率差异显著。叶片挂枝率方面,两棉花品种在R3模式下的叶片挂枝率均显著高于R4、R6模式,而R4与R6模式间的差异并不显著,可能是因为R3模式下的棉花株距较小,棉株生长比较集中,使得棉花果枝间的交错程度以及单位空间内吐絮棉铃的集中度较高,阻隔了已脱落棉叶的掉落,增加了棉花叶片的挂枝率。新陆早57号在不同模式下的棉铃吐絮率差异显著,R3模式的棉铃吐絮率表现最优,其后为R4、R6模式,新陆早48号的棉铃吐絮率在不同模式间均未表现出明显差异。品种间,新陆早48号的脱叶率、吐絮率优于新陆早57号,棉花的叶片挂枝率相对较小,利于棉花后期的机械采收。表2

图3 不同种植模式下棉花株高、果枝始节高变化

Fig. 3 Effect of Different planting modes on plant height and fruiting height of cotton

表2 不同种植模式下棉花脱叶和吐絮效果变化

Table 2 Effect of different planting modes on defoliation and boll opening of cotton

年份Year品种Variety模式Model脱叶率Defoliation percentage(%)叶片挂枝率Leaf hanging rate(%)吐絮率Boll opening percentage(%)R389.4a7.4a94.4a新陆早57号R485.3b4.1b91.3b2017R680.7c3.4b87.6cR393.7a5.2a97.3a新陆早48号R490.4a3.3b96.2a R688.6b3.1b96.6aR385.6a6.4a93.1a新陆早57号R481.9b4.6b92.6a2018R678..2c3.7b88.6bR390.3a4.4a95.6a新陆早48号R486.3b2.8b96.3aR684.2b3.3b94.7a

注:同列不同字母表示差异达5%显著水平,下同

Note:Different small letters in a column mean significant at 5% leves,the same as below

2.4 不同种植模式对棉花采收质量的影响

行距条件的增大会引起棉花品种的棉花挂枝率、撞落率下降,采净率则会提高。棉花挂枝率、撞落率:R3

表3 不同种植模式下棉花采收质量变化

Table 3 Effect of different planting modes on cotton harvest quality

年份Year品种Variety模式Model棉花挂枝率Cotton hanging rate(%)撞落率Fall rate(%)采净率Net recovery rate(%)R31.78c3.08b95.14a新陆早57号R42.54b3.81a93.65b2017R63.44a4.42a92.14bR30.71b3.29c96.00a新陆早48号R40.92a4.29b94.79bR61.05a5.05a93.90b2018R31.99b2.78c95.23a新陆早57号R41.38b3.91b94.71aR62.67a4.67a92.66bR30.72b2.89b96.39a新陆早48号R40.57b4.23a95.20aR61.03a4.29a94.68b

2.5 不同种植模式对棉花产量构成因素及产量的影响

研究表明,不同种植模式下,新陆早57号和新陆早48号的单株结铃数、单铃重、衣分和皮棉产量均表现为:R3>R4>R6;新陆早57号在R3种植模式的单株结铃数、单铃重、衣分和皮棉产量较R6模式分别增加了9.23%~10%、3.77%~5.66%、1.21%~1.7%和10.76%~16.22%;新陆早48号在R3种植模式的单株结铃数、单铃重、衣分和皮棉产量较R6分别增加了3.12%~4.69%、1.89%~5.66%、0.49%~0.99%和3.38%~5.57%;品种间,新陆早57号的单株结铃数、衣分、籽棉产量均高于新陆早48号。 表4

表4 不同种植模式下棉花产量构成因素及产量变化

Table 4 Effect of different planting modes on cotton yield components and yield

年份Year品种Variety模式Model收获株数Plant number(104株/hm2)单株结铃数Boll number per plant(个/株)单铃重Single boll weight(个/g)衣分Lint percentage(%)籽棉产量Seed cotton yield(kg/hm2)皮棉产量Lint cotton yield(kg/hm2)R319.3a6.7a5.6a41.8a7 241.36a3 026.88a新陆早57号R419.5a6.6a5.4a41.6a6 949.80b2 891.11a2017R619.6a6.1b5.3a41.1b6 336.68c2 604.37bR319.5a6.4a5.4a40.3a6 739.20a2 715.89a新陆早48号R419.7a6.2a5.4a40.3a6 595.56b2 658.01aR619.7a6.1a5.3a40.1a6 369.01b2 553.97a2018R319.9a7.1a5.5a41.7a7 770.95a3 240.49a新陆早57号R420.2a6.7a5.5a41.5a7 443.70b3 089.14bR620.3a6.5b5.3a41.2b7 100.94c2 925.59cR320.2a6.6a5.6a40.8a7 065.96a2 847.58a新陆早48号R420.3a6.5a5.2a40.3a6 861.40b2 765.14a R620.1a6.4a5.3a40.4a6 817.92b2 754.44a

2.6 不同种植模式对棉花纤维品质的影响

研究表明,种植模式对棉花纤维品质的影响较小,不同种植模式下,棉花品种的纤维长度、整齐度、比强度、纤维指数、成熟度、马克隆值均无显著性差异。品种间,新陆早48号在不同种植模式下的纤维长度、整齐度、比强度、成熟度均低于新陆早57号,而纤维指数指标则表现相反,马克隆值方面,新陆早48号与新陆早57号无明显差别。表5

表5 不同机采种植模式下棉花纤维品质变化

Table 5 Effect of different planting modes on fiber quality of cotton

年份Year品种Variety模式Model纤维长度Fiber length(mm)整齐度Uniformity index(%)比强度Breaking tenacity(CN/tex)纤维指数Fiber index(%)成熟度Maturity马克隆值Micronaire valueR330.3a85.7a30.8a5.3a0.87a4.6a新陆早57号R430.1a85.1a30.8a5.1a0.87a4.6a2017R630.0a85.1a30.4a5.3a0.87a4.5aR328.9a84.5a28.5a5.8a0.85a4.6a新陆早48号R428.2a84.5a28.1a5.3a0.85a4.6aR628.2a84.1a28.3a5.4a0.85a4.5aR330.4a85.7a30.6a5.2a0.87a4.5a新陆早57号R430.2a85.6a30.7a5.4a0.87a4.5a2018R630.1a85.2a30.4a5.2a0.87a4.7aR328.8a84.7a28.1a5.4a0.86a4.6a新陆早48号R428.4a84.4a27.6a5.5a0.85a4.5aR628.5a84.5a27.9a5.3a0.85a4.7a

3 讨 论

3.1 不同种植模式对棉花生长发育的影响

棉花的生育进程与营养生长,生殖生长密切相关。不同的种植模式可能会导致棉花的生理特性和所处的外部环境发生变化,从而导致生育期的延长或缩短。程林等[11]认为一膜三行模式下棉花的开花和吐絮会提前,从而有利于提高棉花霜前花率,但棉花苗期和蕾期的生长天数与一膜六行模式相比较差异不大。魏鑫等[15]的研究也认为一膜三行模式会使棉花的生育期前移。研究表明,等密度种植条件下,随种植行距的增大,棉花的生育进程会表现前移,一膜三行模式下的棉花要比一膜四行、一膜六行模式提早2~6 d进入吐絮时期,这与其研究结果类似。棉花的株高方面,普遍认为在一定范围内,减小种植行距会导致棉花的株高降低[10,11],因此,一膜三行种植下的棉花其株高要高于其它模式。研究发现,不同品种棉花的株高在一膜三行模式下均要高于一膜四行与一膜六行模式。收获期适宜机采棉株株高在 75~85 cm[19],研究中,新陆早57号在一膜六行模式下的株高在70 cm左右,低于棉花机采的最适株高,会对棉花的机采质量造成影响。果枝始节高是判断棉花是否利于机采的一个重要指标[20,21],适宜机采的棉花品种,其果枝始节高在20 cm以上。王聪等[10]认为,行距变化对不同品种棉花果枝始节高度的影响并不相同,但规律一致,均表现为随行距的减小,群体密度的增大而升高。研究认为,棉花的果枝始节高受品种的遗传特性影响较大,种植模式虽会对棉花的果枝始节高产生影响,这种影响并不显著。

3.2 不同种植模式对棉花脱叶采收效果的影响

棉花脱叶效果的提高是提升机采棉纤维品质的关键,也是现阶段对机采棉种植模式进行调整的主导因素。Siebert J D等[22]认为不同的行距配置对棉花脱叶效果产生影响,进而影响籽棉含杂率。李健伟等[9]通过对一膜四行(64+12)cm、一膜六行(66+10)cm、一膜六行(64+12)cm的脱叶效果比较后认为种植行距的增大会使得棉花的脱叶率、吐絮率提高,李建峰等[23]认为,等行距低密度下棉花的脱叶效果优于一膜六行宽窄行模式,等行距低密度的模式田间通风透光性好,行间郁蔽程度低,有利于脱叶剂发挥作用。张文等[4]则认为,种植模式的改变对棉花脱叶效果的影响较小,76 cm等行距模式与一膜六行(66+10)cm模式下棉花的脱叶率、吐絮率无明显差异。研究表明,等密度条件下,种植模式对棉花脱叶效果的影响显著,一膜三行模式下棉花的脱叶率、吐絮率优于一膜四行、一膜六行模式,但与此同时,行距的增大也会导致棉花的挂枝率显著增高,主要原因可能是一膜三行模式下棉花的株距较小,棉株生长比较集中,使得棉花果枝间的交错程度以及单位空间内吐絮棉铃的集中度较高,从而阻隔了已脱落棉叶的掉落,增加了棉花叶片的挂枝率。魏鑫等[15]在对76 cm等行距与一膜六行(66+10)cm模式棉花进行机采后发现76 cm等行距种植模式下棉花的挂枝率、撞落率分别比一膜六行模式低1.01% 、0.07% ,而采净率比一膜六行(66+10)cm模式高1.13% ,76 cm等行距种植下的棉花更利于机械采收,研究的结果与之相同,同时研究还发现棉花的机采质量与棉花品种的株型存在较大关联,株型紧凑的棉花品种新陆早48号在不同种植模式下棉花挂枝率、采净率方面的表现均优于株型松散的新陆早57号,株型紧凑的棉株更利于机采。对于机采棉品种的选择还应考虑棉花含絮力度的大小,应尽量选择一些含絮性适中的品种,这些品种要有一定的抗风和抗冲撞力,而且不卡壳,易于采摘[24]。新陆早48 号棉花的含絮性较弱,导致棉花机采时的撞落率高,造成了棉纤维产品的损失。

3.3 不同机采种植模式对棉花产量及品质的影响

适宜的机采种植模式是提高棉花产量的重要途径[25],不同的机采种植模式会影响棉花群体产量的发挥[14,15,19]。棉花的产量构成主要由单位面积的收获株数、单株结铃数、单铃重、衣分所决定[26]。其中,单铃重取决于棉铃的发育情况,而棉铃的发育受品种特性制约,也受生态水分、温度光照等因素影响。温度条件不易人为控制,而棉花群体的受光情况,可通过种植模式调整进行改善[27]。李健伟等[9]认为增大棉花的种植行距,能有效增强棉花群体间的通风透光,有利于棉花单铃重的增加。李建峰等[23]与之有类似发现,且认为一膜三行低密度相较于一膜六行高密度能够显著增加棉花的单铃重。研究表明,在等密度条件下,棉花的单铃重随种植行距的增大有上升的趋势,但一膜三行、一膜四行、一膜六行模式之间的差异并不显著。通过与李建峰[23]进行对比,认为密度可能是影响棉花单铃重的一个关键因素,其对单铃重的影响可能要超过种植模式的影响。纤维品质是棉花的主要经济性状,也是原棉收购的重要评价标准,主要以纤维长度、比强度、成熟度和马克隆值为主要参考指标[28]。棉花纤维品质因品种不同而差异较大,除与品种特性有关外,与栽培措施等也有密切的关系。研究表明,种植模式对棉花品质的影响较小,不同种植模式下棉花品种的纤维长度、整齐度、比强度、纤维指数、成熟度、马克隆值均无显著性差异。

4 结 论

4.1 一膜三行模式下的棉花品种较一膜四行、一膜六行模式生育期提前2~6 d,且棉株个体长势强劲,在株高、果枝始节高上的表现更利于后期机械采收。

4.2 机采棉种植模式下,随行距的增大,棉花后期的脱叶率、吐絮率均会提高,等密度条件下,随种植行距增大,棉花后期脱叶率、吐絮率均增高,棉花叶片挂枝率也因株距减小而增高。一膜三行模式棉花脱叶、吐絮效果佳,但叶片挂枝较为严重,应当调整一膜三行棉花的株距,从而达到降低叶片挂枝率的效果。

4.3 对棉花进行机械采收,综合棉花挂枝率、撞落率、采净率三个指标对棉花的机采质量进行判断,一膜三行模式种植下的棉花采净率最高,棉花挂枝率、撞落率低,采收效果最佳。新陆早48号株型紧凑,较新陆早57号更利于机械采收。

4.4 种植模式对株型松散型棉花的影响较株型紧凑型更为突出,不同株型结构棉花的综合表现均在一膜三行模式下更优。