智慧供热的目标:满足人的热舒适需求

王昭俊

(1. 哈尔滨工业大学 建筑学院, 黑龙江 哈尔滨 150006; 2. 哈尔滨工业大学 寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室, 黑龙江 哈尔滨 150006)

1 概述

近几年,随着智慧城市的建设,基于现代通信技术、控制技术、物联网技术的智慧供热已成为人们关注的焦点。智慧供热是指:基于供热物理网、供热物联网、智能决策支持系统、供热系统的智能管理的供热方式[1]。智慧供热系统的信息可以进行高度的集成及共享,热源、供热管网及热用户的主要信息能够顺利获取,并根据用户反馈的信息,及时调节供热系统的运行模式,给出最佳的运行决策方案,在满足热舒适的前提下,节能降耗。即智慧供热的目标是满足人的热舒适需求,按需供热,降低供热系统运行能耗。因此,智慧供热的核心任务是根据热用户的热舒适需求,控制室温。即基于室温实时监测的数据,通过实时分析、科学决策、精准执行,实现智慧供热的目标。

2 智慧供热面临的热舒适温度问题

智慧供热是基于海量数据的挖据、分析,从而进行智能决策、精准运行调度的一种新的供热模式。我国严寒地区冬季漫长,供暖期间室外气温变化很大。多年来,我国一直采用集中供暖室温恒定的做法,相关标准规范也都给出了供暖期间应达到的室温要求。

近年来的研究发现,英国、美国、日本和中国冬季室内温度都有增加的趋势。随着人们生活水平的提高,“舒适区”逐渐缩小,到2010年冬季住宅热中性温度(即人体感觉不冷也不热的温度)集中在21 ℃[2]。人们将这种室温的变化趋势称为“建筑环境的均匀化”和“舒适胶囊”。

按照相关设计标准,我国北方集中供暖地区冬季的室温应为18 ℃。近年来,随着生活水平的提高,北方冬季室温18 ℃,已经不能满足人们的热舒适需求。部分建筑沿用传统的上供下回式单管供暖系统,不能进行热量调节,导致顶层或上部房间室温过高,甚至超过热舒适标准的上限值24 ℃[3]。冬季室温高会导致围护结构传热量增加,即建筑能耗增加。如此高的室温是否满足人们热舒适、健康的需求需要进一步研究。

这些问题都是智慧供热必须面对的技术问题,也是智慧供热必须解决的关键科学问题。本文从时间维度和空间维度,探讨北方冬季供暖期间应如何设定舒适与健康的室内温度,实现智慧供热的目标。

3 建立热舒适温度的自适应模型

智能决策网是智慧供热的核心,而智能决策网的核心是数据和模型[4]。为了满足不同人群、不同建筑、不同供暖阶段的热舒适需求,需要建立热舒适温度的自适应模型。采用现场研究方法,建立热适应模型,可得到热中性温度和可接受的温度范围。

利用信息物联网记录的室温运行数据,通过机器学习,不断训练数据,从数据中进行自动学习,建立热舒适温度的自适应模型,作为智能决策系统中的核心模型,从而准确预测供热系统热负荷,实现供热系统运行调度精细化,满足人的热舒适需求。

① 不同供暖阶段自适应的热舒适温度

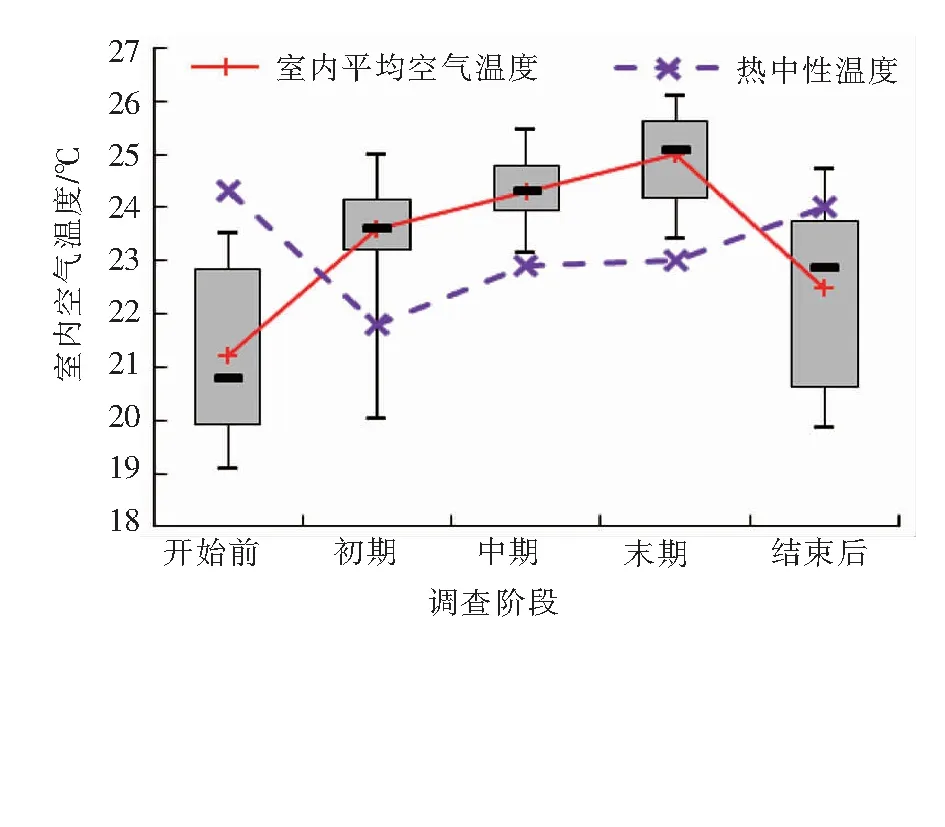

根据室外气候变化,将严寒地区供暖阶段分为供暖初期、供暖中期和供暖末期3个阶段[5]。各调查阶段的热中性温度随各阶段室内平均空气温度(简称平均室温)的变化见图1。

图1 各调查阶段的热中性温度随各阶段室内平均空气温度的变化

由图1可以看出,供暖阶段热中性温度均低于实际平均室温,说明人们已经逐渐适应室外寒冷的气候,对室内较高的供暖温度表现出一定的排斥。而在供暖开始前及结束后,热中性温度高于两阶段的平均室温,这主要因为供暖开始前及结束后,室内热环境发生较大变化,室内热经历(即人们过去曾经暴露的室内热环境)的变化改变了人们对于原室内热环境的适应性导致的。对于长时间暴露在较高供暖温度中的人们来说,其对室温的降低较为敏感,而更加适应较高的室温[6]。因此,供暖温度不应过高,一旦人们适应了过高的温度,室温降低,人们就会抱怨。

人体对于室内热环境变化的敏感程度,从另一侧面说明室内热经历对人体热适应的影响;较高的供暖温度促使人们形成了较高的热舒适区。因此,冬季供暖温度不宜过高,以减少由于室温波动而对热舒适造成的影响。

综上,不同供暖阶段建筑环境热舒适温度有别,即冬季供暖室温不应该是恒定的,智慧供热应根据室外气候条件和人的热适应性合理设置控制的室温目标,建立不同供暖阶段自适应的热舒适温度模型。

② 不同功能建筑自适应的热舒适温度

笔者领导的课题组于2013—2014年冬季对不同类型建筑室内热环境参数进行了连续测试[7],得出不同功能建筑平均室温与热中性温度变化,见图2。

图2 不同功能建筑平均室温与热中性温度变化

由图2可以看出,4种类型建筑环境供暖期间的平均室温分别为:住宅24.1 ℃、办公建筑23.8 ℃、宿舍22.9 ℃、教室24.3 ℃,室温都接近ASHRAE55-2013[8]规定的冬季热舒适温度上限值。4种建筑环境的热中性温度分别为:住宅22.1 ℃、办公建筑21.1 ℃、宿舍21.5 ℃、教室19.1 ℃。热中性温度接近ASHRAE 55中冬季室内热舒适温度的下限值。

办公建筑和教室中的热中性温度低于住宅和宿舍的,办公建筑和教室中的人们更偏好稍凉环境。住宅和宿舍中人们可以采用更灵活的适应性调节而获得更大的热舒适感。

综上,不同功能建筑环境中,由于人的行为调节手段差异、人群活动水平和年龄等差异,热中性温度不同,智慧供热应根据建筑使用功能合理设置控制的室温目标,建立不同功能建筑自适应的热舒适温度模型。

在公共建筑(办公建筑和教室)中,由于人员活动水平较高且不便于更换服装,热中性温度及90%可接受温度下限较低,可设定较低的供暖室内温度。在居住类建筑(住宅和宿舍)中的人员更便于个性化调节,热中性温度及90%可接受温度下限较高,可设定较高的供暖室内温度。

③ 不同住区室温环境自适应的热舒适温度

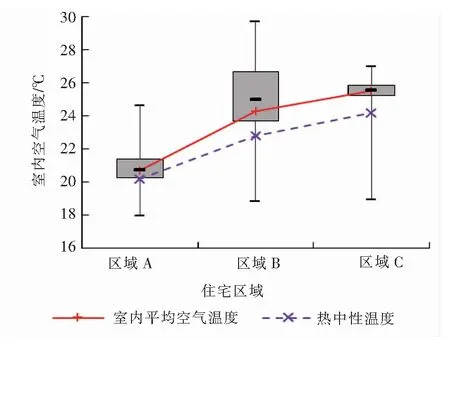

课题组对哈尔滨市供暖温度不同的3个住宅区域A、B和C的室内热环境和主观热感觉进行了调查,3个住宅区域平均室温与热中性温度变化见图3。

图3 3个住宅区域平均室温与热中性温度变化

由图3可以看出,区域A和B的平均室温分别为:(20.7±0.9) ℃和(24.3±1.6) ℃, 区域C的平均室温为(25.5±1.58) ℃。3个住宅区域居民的热中性温度不同,区域A和B的热中性温度分别为20.2 ℃和22.8 ℃[9],区域C的热中性温度为24.2 ℃。

区域A的室温大部分接近 ASHRAE 55中推荐的冬季室内稳态舒适区域的下限,有 20.1%的温度低于下限值。区域B的室温大部分接近 ASHRAE 55中推荐的冬季室内稳态热舒适区的上限值,有27.9%的温度超过上限值。区域C的室温一般都超过了ASHRAE 55的上限值。

暴露在区域A中的受试者热中性温度比区域B中的热中性温度低约2 ℃,区域B中的受试者热中性温度比区域C中的热中性温度低约1.4 ℃。说明建筑室温越高,热中性温度越高。这体现了人体对室内微气候环境的热适应性。

综上,不同住宅区域供暖系统设置、距离热源距离、建筑保温效果等有差异,导致室温的差异,进而影响了人们的热中性温度不同。如果对适应了偏凉的房间突然提高温度,人们反而会感到热不舒适。智慧供热应根据建筑使用者对热环境的热适应性合理设置控制的室温目标,建立不同住区室温环境自适应的热舒适温度模型。

④ 不同年龄人群自适应的热舒适温度

课题组基于大量的现场调查得到不同年龄人群的热中性温度(直线在横轴上的截距),见图4。

图4 不同年龄人群的热中性温度

由图4可以看出,老年人的热中性温度高于年轻人的。由于老年人的活动较少、新陈代谢率低,因此偏爱较高的室温。智慧供热应根据建筑使用者年龄特点合理设置控制的室温,建立不同年龄人群的自适应热舒适温度模型。

4 室温偏高对人体热舒适与健康的影响

冬季供暖期间区域B某户的室内空气温度见图5。

图5 冬季供暖期间区域B某户的室内空气温度

由图5可以得出,室内空气温度平均值为26 ℃,96.3%的时间室内温度超过热舒适标准温度的上限值24 ℃。

不同建筑环境中受试者的热舒适水平与平均热感觉的关系见图6。热舒适水平为0,表征受试者感到舒适,1表征稍不舒适,2表征不舒适,3表征很不舒适。

图6 不同建筑环境中热舒适水平与平均热感觉的关系[7]

由图6可以看出,受试者的平均热感觉投票为热中性时,不同类型建筑环境中的受试者均感到最为舒适。当热感觉向暖侧和冷侧偏移时,受试者的热不舒适度逐渐增加。同时,在对应相同的平均热感觉刻度上,住宅环境中的受试者的热舒适水平最高,其次是宿舍环境的受试者。当受试者热感觉投票为暖和热时,教室环境中的受试者感到最不舒适。这说明住宅和宿舍环境中人们可以采用更加灵活的热适应调节手段而获得更大的热舒适感;但教室和办公环境中,由于客观条件的限制,热适应调节手段受限,因而降低了人们的热舒适感。

此外,北方冬季室温偏高,室内空气相对湿度一般较低。室内易产生扬尘,人们的粘膜会有刺激感(眼红、流泪、咽干等),容易引发上呼吸道感染,发生支气管炎、支气管哮喘等疾病。室温过高,会导致血液黏稠度增高,引起血压波动大及心绞痛等心血管疾病。由于北方地区冬季室内外温差大,较大幅度的气压升高、气温下降和日较差对脑出血、脑梗塞不利。高血压患者常因寒冷刺激导致血压上升。

5 结论

① 提出了智慧供热的热舒适温度自适应模型的概念。针对不同供暖阶段、不同功能建筑、不同住区、不同年龄人群的热舒适需求,提出了构建热舒适温度的自适应模型的方法。分析了室温偏高对人体热舒适与健康的影响。从时间维度和空间维度,探讨了北方冬季供暖期间应如何设定舒适与健康的室内温度,实现智慧供热的目标。

② 漫长冬季的室温不应该是恒定的。将严寒地区按照室外气候参数,分为3个供暖阶段。不同供暖阶段应采用不同的室温,建立不同供暖阶段自适应的热舒适温度模型,以满足人的热舒适与热适应需求。

③ 不同功能建筑环境中,热中性温度不同,智慧供热应根据建筑使用功能合理设置控制的室温,建立不同功能建筑自适应的热舒适温度模型。

④ 供暖温度不同的住宅区域,人们的热中性温度不同。智慧供热应根据建筑使用者对热环境的热适应性合理设置室温,建立不同住区室温环境自适应的热舒适温度模型。

⑤ 不同年龄人群的热中性温度有别,老年人偏爱较高的室温。智慧供热应根据建筑使用者年龄特点合理设置室温,建立不同年龄人群的自适应热舒适温度模型。

⑥ 室温过高,既不舒适,又不健康。

6 致谢

本文受国家自然科学基金项目资助(项目编号51278142,51678179),在此表示感谢。对参加调查的全体受试者表示衷心的感谢。