立足传统 据旧开新

由中国少数民族音乐学会和中央民族大学音乐学院共同主办的“中国少数民族乐器发展高层论坛暨中国少数民族音乐学会第十六届年会少数民族器乐发展专题探讨会”于2018年12月9至10日在中央民族大学隆重召开。值此中央民族大学音乐学院少数民族器乐系成立十周年之际,中央民族大学作为中国高校传承少数民族音乐文化的重要一员,举办此次盛会寓意深远。来自中央音乐学院、中国音乐学院、中央民族大学、中国艺术研究院、沈阳音乐学院、四川音乐学院、广西艺术学院、西藏大学等单位的28位相关专业的资深学者参与深入研讨。

本次会议旨在回顾总结中国少数民族乐器发展的历史及现状,多维度探讨少数民族乐器音乐发展的可能性及机遇。与会的老、中、青年三代从传统与现代视域,再次聚焦中国少数民族乐器改良、曲目创作、传承机制、表演实践、学科体系等问题。与此交汇呼应的中央民族大学音乐学院少数民族乐器系十周年庆典音乐会,更是力证我国少数民族音乐文化能够在高校有效地可持续性传播。面对现代乐器学科技、人文、教育一体化发展路径,“贵能由传统中求现代化”的少数民族乐器发展观念,再一次引发大家的强烈共鸣。

一、少数民族乐器与乐曲的本位发展思路

1.与时俱进,实践见真知

议题一:少数民族乐器专业化、现代化发展的实践与研究(包括改良研究)。乐器声学与生态学,是探寻中国少数民族乐器物理结构及其文化特性的重要研究理论,可衍生出少数民族乐器研究的新领域。中国音乐学院韩宝强在《生态环境对中国少数民族乐器音色的影响》的发言中,重点阐析了生态环境对乐器材料、乐器工艺、乐器演奏和乐器存放等因素具有决定性影响,是少数民族乐器音色的成因,并从乐器学视域提出少数民族乐器发展的根本性问题在于乐器学人才的培养。中国音乐学院李子晋《乐器前沿科技对中国少数民族乐器研究的启示》强调,科学技术对乐器研究、乐器改良、乐器传承及保护方面的影响越来越大。声学研究方法、乐器增强设计方案及少数民族数据库建设是我国少数民族乐器研究值得关照发展的趋势。

回顾历史具有承前启后之意义,有利于我们站在新的高度审视中国少数民族乐器研究与发展中的问题,为其未来的研究提供参考。四川音乐学院甘绍成通过回顾上个世纪50年代至今学界在西南少数民族乐器研究方面所取得的各项成果及存在的问题,在其《西南少数民族乐器研究的回顾与思考》发言中提出该领域在制作与改良、传承与保护等方面发展的思考与建议。蒙古族马头琴演奏家齐布日古德《改革开放40周年马头琴的发展——过去现在与未来》,涉及马头琴的改良、演奏技巧变化、多元化及发展方向等问题。

古人云“工欲善其事,必先利其器”。中国少数民族乐器的改良也乘上世纪50年代以来民族乐器改革之春风,遵循乐器原生特性,在各少数民族地区涌现了一批改良新成果。有些改良的乐器如昙花一现,有些则在时间的长流中熠熠生辉。广西艺术学院陈坤鹏以京族改良成功的乐器独弦琴为事项,从改良、教育、节庆三方面,诠释广西京族独弦琴形成“人-场(环境)-乐”良性互动关系的可持续性新传统。吴宁华在《我者与他者视阈中的当代细腰鼓复原、复制与改良》发言中,通过中韩两国学者连续三年在广西、广东、海南、福建等地的细腰鼓考察工作,从复原工作中,以我者、他者的视阈,阐释和解读细腰鼓的文化变迁。中央民族大学张全胜结合自身学艺40年的经历谈马头琴,从世界音乐的角度看待蒙古族音乐及马头琴的优势和不足,提出改革马头琴的意义。

2.以曲求索,创作促发展

议题二:少数民族乐器与创作。

中央音樂学院李吉提提出,中国音乐创作在改革开放40年来发展很快,中国少数民族题材和体裁风格的音乐在我国乃至世界都占有重要地位。在其《少数民族音乐创作回顾》发言中指出,中国的音乐文化建设需要少数民族音乐研究、创作、教育和表演人才。我们要继续努力继承和发展好少数民族音乐文化,使之融入当今的时代和走向世界。北京电子职业技术学院白晓炜尝试总结汉族器乐近现代发展中部分问题,并提取对少数民族器乐创作的可借鉴经验,以期更好推动当代少数民族器乐的创作与发展。

上海音乐学院于阳和中央民族大学安鲁新的发言从个案谈体会,进一步厘清少数民族乐器专业化创作的特征。于阳认为,侗族大歌最主要的伴奏乐器琵琶和牛腿琴,既可促成侗族大歌的复调歌曲的多声思维表现方式,也促进了侗族原生态民族乐器演奏技术的进一步发展。安鲁新则以“中国少数民族风格室内乐作曲比赛”及获奖作品为例,阐述类似的专业性比赛从一定程度上能促进少数民族器乐的专业化创作,但仍存在较大推广和提升的空间。

二、少数民族乐器的多元化传承模式

1.薪火相传,以教为本

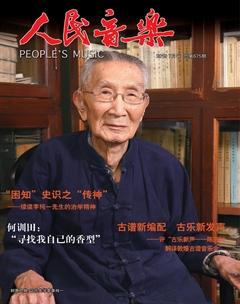

议题三:少数民族器乐与音乐教育研究。很有幸的是,我国著名民族音乐学家、原中国少数民族音乐学会会长,中央音乐学院研究员、博士生导师田联韬先生,以88岁的高寿亲临会场,依然真切地关心少数民族音乐教育传承与发展问题。他认为本次高层论坛的学术论文内容十分丰富、质量非常高,给予了充分的肯定。他深刻强调器乐与乐器研究的重要性,同时充分肯定了中央民族大学音乐学院成立少数民族器乐系必要性与其取得的丰硕成果。他敏捷的才思与健康的体魄影响和激励着在场的每一位与会人员。此外,大理大学赵全胜与田果的发言,以大理大学白族特色乐器传承研究为例,从乐器制作工作室、课程等途径,提出地方高校少数民族乐器传承教学实践的有效机制。

2.多样共生,研学致用

议题四:少数民族器乐传承研究。

三弦演奏家、中央音乐学院谈龙建以蒙古族三弦演奏技法为对象,分析其典型性特征与艺术风格个性,论证其传承的形态和实事,强调了蒙古族三弦艺术传承与坚守的意义和价值。中国艺术研究院李玫《少数民族乐器钟的匀孔现象》的研究,从学理层面对少数民族乐器中的匀孔现象进行深入探究,对少数民族音乐的中立音特殊调式结构作乐律学分析与文化学的思考。四川音乐学院刘雯从布努瑶铜鼓乐的称谓、音乐特征、乐师的产生与传承模式、铜鼓乐舞的竞技与传承等4个方面进行了详尽的阐释,从而探索布努瑶铜鼓乐的民族文化底蕴与旋律结构特征。黔南民族师范学院赵凌提出黔南的水族、苗族、白裤瑶三个民族的铜鼓音乐在传承中存在内部相异、相邻相似、相邻不相似三种现象。沈阳音乐学院关冰阳强调伽倻琴散调音乐节奏结构力是传承伽倻琴散调音乐的核心模式。西安音乐学院宁颖从跨界族群的角度对我国朝鲜族传统音乐进行研究,以其历史和文化发源地的朝鲜半岛为重要参照,进而从历史与当下、国外与国内两个维度来阐释朝鲜族传统鼓乐的记谱方式及其所承载文化内涵。云南师范大学杨琛《云南苗族芦笙的调音方式研究》的发言,通过对云南苗族芦笙制作与调音方式进行了广泛深入的考证,得出苗族芦笙的音高关系是以纯八度形成总体音域框架,以大二度和纯五度作为每个笙音高形成的音程原则。这一结论对探索西南少数民族乐器的原始音乐认知特征具有很好的参考价值。西藏大学次仁朗杰从哔旺的称谓与历史、乐器形制、制作材料、演奏技法、风格特征、当代现状等方面进行论述,综合性呈现了藏东歌舞表演艺术的文化魅力。蒙古族马头琴国家级代表性传承人、马头琴艺术家布林,面对国内外对马尾胡琴类乐器研究中的不准确论述,再究起源,重探蒙古族马尾胡琴类乐器渊源及其风格特征。安徽省亳州学院徐小明以贵州从江侗族丧葬鼓吹乐为调查重点,阐述了贵州侗族鼓吹乐封闭隐匿性、身份界定、仪式性以及与侗族大歌的渊源关系等内容,对其文化背景和音响形态进行了初步的分析研究。

此外,就少数民族乐器文化传播、非遗政策、传承理念等内容,众多专家也提出了真知灼见。中央音乐学院和云峰在其《中国少数民族器乐是其音乐文化的重要组成部分和表现形式》发言中鲜明的表述,据《中国少民族器乐》不完全记载,流传在我国少数民族地区的乐器约502种。这些乐器是其传统音乐的主要组成部分,也是其社会、文化、历史记述的主要表达方式。在传承与保护中,“禁变”不是一种好的理论,更不是我们唯一的选择;“渐变”应理性相待;“突变”应予坚决制止。提出尊重民族乐器及其技艺自身的完善与发展规律,其本身也是一种适时的保护。中国艺术研究院银卓玛围绕历世嘉木样活佛的生平及对“道得尔”发展贡献的梳理,以遗存的活态佛曲为依托,发现了二世与四世嘉木样活佛对于“道得尔”的发展起到至关重要的作用。福建师范大学蓝雪霏《从大陆对台湾邵族乐杵的改制与表演谈“非遗”的“保护”》的报告,深入思考现代化社会中非物质遗产“保护”的理念与行为,从而延续中国音乐文化的精髓。中央音乐学院杨民康通过实地考察印尼婆罗浮屠佛塔与柬埔寨吴哥窟早期乐舞壁画,解读一千年前的东南亚印度化过程中的乐器存在状况,在其《从婆罗浮屠与吴哥窟早期乐舞壁画看云南-东南亚民族乐器发展轨迹》发言中,厘清了诸多该类乐器和乐队后世在云南与东南亚地区流传及传承的线索,为我们认识此后的印度化发展轨迹增添了一个十分重要的参照系。

三、少数民族器乐在高校传播的机制化

中国少数民族乐器文化遗产的传承与保护意识,强调对自我文化身份的追问。文化自觉,促使少数民族乐器产生文化生存的危机感和保护的紧迫感。90年代末以来,一些少数民族地区的音乐教育已意识到,少数民族乐器文化的传承必须借助当代音乐教育机制的改革。如今,一个颇具时代意义的中央民族大学少数民族器乐系成立10周年活动,宣誓了高等艺术院校传承少数民族音乐文化的责任与义务,在体制内优化发展战略和策略,已成为下个十年的新命题。

1.高校传承,时代的旗手

议题五:中央民族大学少数民族器乐系与学科研究。本议题以“中央民族大学音乐学院少数民族器乐系成立十周年之际”为契机,奏响了少数民族乐器音乐文化高校传承的

时代号角。中央民族大学音乐学院院长、博士生导师包爱军作了《少数民族器乐高校传承与传播的机制化研究》的发言,解读中央民族大学音乐学院“少数民族器乐系”的创建、音乐表演“民族英才班”的设立以及有关少数民族器乐和少数民族音乐其他类别课程体系的补白性构建,强调从体制客观层面确保少数民族器乐的可持续发展,高校是其机制化传承与传播的重要阵地。

2.庆典音乐会,民间性与艺术性的对话

2018年12月10日晚,中央民族大学音乐学院少数民族乐器系十周年庆典音乐会在北京音乐厅开幕,音乐会现场座无虚席,掌声阵阵。上半场以小型的器乐合奏为主,展演了蒙古族马头琴、火不思、四胡,新疆哈萨克族冬不拉、维吾尔族的十二木卡姆器乐,苗族芦笙与芒筒等传统乐器。既有少数民族传统乐器的原生艺术样态,又有采用现代创作理念展现传统乐器的现代风格和艺术张力。下半场则是大型的器乐协奏和少数民族乐器与交响乐团合奏。以辛沪光先生的经典之作马头琴协奏曲《草原音诗》拉开序幕,在《万马奔腾》的热烈气氛中结束。中央民族大学音乐学院少数民族器乐系成立于2008年,以传承发展我国少数民族乐器与器乐艺术,培养少数民族器乐表演专业人才为办学宗旨,历经10年,在学科建设教学研究、人才培养、艺术实践等诸多方面已形成了特色鲜明的治学模式,取得了从无到有、从弱到强的显著成就,更为我国在高校确立少数民族乐器专业化发展教育与传承机制奠定了扎实的基础。这场音乐会充分彰显了中央民族大学音乐学院少数民族器乐系十年来专业化、体制化、艺术化的教学成果,也将成为中国少数民族乐器专业化在高校发展的成功案例。

结 语

中国少数民族乐器的发展,沐浴着中国改革开放四十年来的春风,已是有源之水,百花齐放。发展,意味着不断的更新,是量的积累,更是质的飞跃。本次研讨会,中国少数民族音乐学会和中央民族大学音乐学院为中国少数民族器樂的发展搭建了一个高端的平台,以“发展”为主线,从五个议题、不同层面探讨了少数民族器乐与乐器的发展与传承问题。中国少数民族乐器具有悠久的历史、聚众性强,与民俗活动紧密相关联等共性特征,是由中国传统的礼乐观、喜庆观和本土互助帮扶观熏陶下而形成的哲理观所致。每个民族乐器的发展从来都不是孤立单项的发展,是几经交融而逐渐形成自己的风格特色。因此,紧跟时代,在长期实践中不断探究乐器发展的“本位、传承、融合”三个核心价值取向,是我们各界都应深思的命题。籍此,乘“中央民族大学音乐学院少数民族器乐系成立十周年”之春风,愿未来中国少数民族器乐发展更上一层楼。

陈坤鹏 广西艺术学院科研创作处处长、教授

(责任编辑 张萌)