邓小平刘伯承贺龙与重庆文化建设

■艾新全

新中国成立初期,邓小平、刘伯承、贺龙是西南党政军最高首长。在巩固新生的人民政权、恢复经济、建立新民主主义社会秩序的繁忙岁月里,“三巨头”时刻不忘西南首府——重庆的文化建设,从而拉开了新重庆文化建设的序幕。

邓小平提出在渝出版《新华日报》

在重庆新闻史上,有过两张《新华日报》:一张是抗日战争和解放战争初期由周恩来领导的《新华日报》,人称老《新华日报》;一张是解放初期由邓小平领导的《新华日报》,人称新《新华日报》或西南《新华日报》。它们都是在老一辈革命家领导下创办和发展起来的。

这两张报纸虽然处在不同的年代,肩负着不同的时代使命,但都出色地完成了党交与的任务。在国民党统治区创办的老《新华日报》,办报人员不畏刀枪的高压,冒着生命的危险,传播党的真理,代表人民的呼声,为中国人民的解放事业创立了不朽的业绩,它的光荣传统鼓舞着重庆解放后出版的《新华日报》,使新《新华日报》在解放西南和西南国民经济恢复、大规模经济建设的宣传报道中,无愧地起到了党的耳目和喉舌作用,成为西南人民心目中一张有威信的报纸。

1949年上半年,在解放南京、上海后,党中央、中央军委命令刘邓大军由湘西入川,在贺龙率领的一野十八兵团和四野一部的配合下,解放重庆,解放全西南。

“舆论先导”是伴随军事行动的一项十分重要的政治工作,当二野准备进军西南时,就开始筹划办报事宜。10月间,邓小平提出要在重庆出版《新华日报》。12月10日,重庆解放后第十天,《新华日报》在重庆创刊了。

重庆人民深深地记得:1947年2月28日,《新华日报》被国民党当局限令停刊,报馆人员撤离重庆,返回延安。这张报纸在国民党统治区共出版了3231期。当报馆人员撤离重庆时,他们满怀信心地说“我们会回来的”。仅仅过了两年多时间,伴随着人民解放战争的步伐和漫卷西南大地的红旗,《新华日报》果真回来了。在以邓小平为第一书记的中共中央西南局的领导下,它以新的姿态,在人民当家做主的时代,为广大读者服务。

在这之前,中共中央宣传部考虑到在解放后的南京已出版了《新华日报》,为了避免重名,曾致电西南局,建议把报名改为《新西南日报》。西南局宣传部按照邓小平的指示,并由邓小平签发了给中共中央的复电。复电说,解放前在重庆出版的由周总理领导的《新华日报》,在读者中印象很深,很受欢迎,因此不宜改名。电报进一步指出,命名《新华日报》是邓小平向毛主席提出并经毛主席同意的,报头四个字由毛主席题写。中宣部随即复电表示同意。

新出版的《新华日报》作为西南局的机关报,报头已经更换。在创刊号一版显著位置上,刊登了毛主席、朱总司令的照片和《中国人民解放军布告》(即约法八章)。同版还刊登了中国人民解放军重庆市军事管制委员会布告一、二、三号,宣布军管会为全市军事管制时期最高权力机关,“今后举凡一切接管事宜与接管物资的调动,均需有本会的正式命令或函件,始能生效”。

创刊号上还发表题为《庆祝重庆解放,为解放全部西南而奋斗!》的社论,指出:重庆市和西南人民在庆祝重庆解放,建设人民的重庆以及解放和建设整个西南的斗争中,首先必须坚决消灭蒋介石匪帮残余力量,歼灭继续抵抗的匪军,肃清土匪特务,安定社会秩序。其次,必须全力支援前线,完成征借粮食的任务,保证交通运输和前线军需供应的及时到达。第三,必须很好完成重庆市和一切城乡的接管工作。第四,必须迅速恢复生产。社论浓厚地反映了当时的战斗气氛。

随军到重庆创办《新华日报》的队伍由三个方面的同志组成。一是《晋绥日报》,领导人为常芝青;二是老《新华日报》,带队人为重庆老《新华日报》著名记者、作家、诗人邵子南;三是华东地区的新闻工作者,带队人为雷勃。但报社领导班子的主要成员来自《晋绥日报》,这是西南局指定的。

1949年下旬,当二野由湘西入川时,西南局宣传部就打电话给三兵团前委陈锡联、谢富治说:《新华日报》的班子已配好,常芝青、邵子南、高丽生(时任新华社西南总分社总编辑)随你们入城出报,社长由廖井丹(时任西南局宣传部副部长)兼任,常芝青、邵子南任报社委员会正副主任,西南局宣传部未到前,由你们领导,经费问题由你们解决。

重庆解放后,三兵团几位领导同志分别到重庆市和川东地区担任领导工作,因此,西南《新华日报》创刊后,不仅是西南局的机关报,同时也是重庆市委和川东区党委的机关报。

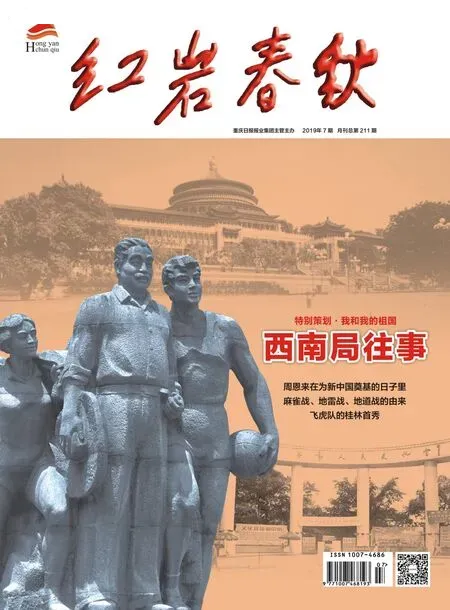

◇1950年2月4日,刘伯承(左)、贺龙(中)、邓小平(右)在林园合影

《晋绥日报》在老解放区很有名。曾因反对“客里空”、反对土改中“左”的倾向,勇于进行自我批评而受到毛泽东的赞扬。由常芝青率领的这支队伍在重庆办报过程中,坚决贯彻党的路线方针政策,艰苦奋斗,谦虚谨慎,善于团结群众,积极培养新人,发扬老区新闻工作者的光荣传统,博得了党和群众的赞扬。

1989年,廖井丹在纪念《新华日报》40周年座谈会上回忆这段历史时说,当时西南局对这张报纸比较放心。邓小平曾在一次会议上说,他对《新华日报》和《新华日报》的班子是比较满意的。

刘伯承命令把“王园”“渝舍”还给人民

刚解放的山城重庆,上百万人口聚居在方圆不足10平方公里的半岛上,街道狭窄拥挤,整个市区只有一个中央公园,也就是现在的人民公园。

刘伯承早年在重庆将弁学堂求学,大革命时期在重庆从事革命活动并入党,对重庆人民有很深厚的感情。他认为重庆没有什么公园,群众缺少游览休憩的去处,同时对那些显宦富豪占据大片土地建造住宅和花园深恶痛绝。他曾立下心愿,将来一定要把它们还给人民建公园。

重庆是西南地区党政机关的驻地,机关用房需求量很大。当时在重庆有三级机关:一是西南局级机关;二是川东区党委和行署的机关;三是重庆市级机关。那时,市政府就在如今的重医大附属儿童医院办公,叫“曙楼”。由于地方太小,只得把原国民党重庆市长杨森的“渝舍”(重庆市中心一座花园别墅,占地2万多平方米)占用一半,作为市政府机关。而市委机关的办公地,一开始设在学田湾一处叫大溪别墅“潜园”的地方,后因地方狭小,又搬到了“王园”。

所谓“王园”,就是现在的枇杷山公园。1937年,原国民党四川省主席王陵基以其父母的坟地在山上为借口,强占了枇杷山,修建起一座私人花园别墅,以独门幽静而闻名。1949年底,被收归国有。

在当时的情况下,能够容纳下大机关、交通又方便的地方也只有“渝舍”“王园”这两处。但是与机关用房紧张相比,在刘伯承心目中,人民休闲娱乐的事更为重要。他对重庆市委、市政府占用可供市民休闲游玩的花园别墅很不满意,多次念叨:重庆市委、市政府不应该设在“王园”“渝舍”。在一次会议上,刘伯承和邓小平狠狠地批评了当时的重庆市委书记兼市长陈锡联:你们的群众观念哪里去了?这是脱离群众、忽视人民群众文化生活,缺少群众观念的官僚主义。那么大一个重庆市,连个公园都没有,你们居然把这么大片非常适合人民游玩的场所占了。

会议室里一片肃然。只见刘伯承眉头一扬,以不容商量的口吻命令道:限你们搬出,一定要把“王园”“渝舍”还给人民,辟作公园!

陈锡联听到批评并领受任务后,因一时无法搬出,心里很着急,专门写了一份书面检讨,呈报给西南军政委员会,沉痛检查自己没有群众观念的错误。1950年9月,陈锡联离开重庆到北京担任炮兵司令之际,市委仍然没有找到地方可以搬出,他再次向刘邓作了检讨。临行前还一再向市委书记张霖之、市长曹荻秋交待,一定要尽快想办法从“王园”等地搬出,把这些地方扩建成供群众游乐休息的公园。

刘伯承一直记着这件事情。同年10月他调任北京筹建解放军军事学院后,还多次过问催促。1954年,当重庆经济恢复,财政收入有了较大增长,重庆市委、市政府机关已经具备相应条件时,先后从“王园”“渝舍”迁出。接着,市委、市政府又拨出专款,把“王园”扩建成景色宜人的枇杷山公园,“王园”的原办公房屋成为了“市博物馆”。当时建成的枇杷山公园是重庆最好的公园,专门修建的红星亭是中外游客欣赏夜景的最佳观景点。

1955年,重庆市委、市政府又在“渝舍”占用的土地上建成了西南地区第一座大型少年宫,不仅让20多万重庆少年儿童有了活动的场所,也了却了刘伯承多年的心愿。

贺龙与第七军医大学的创建

解放初期,西南边防疾病流行,全面开展剿匪作战中,伤病员不断增加。部队进藏、修筑康藏公路和成渝铁路,伤病员也不断增多。西南和重庆地区由于经济落后,医疗条件较差,加之抗战时期内迁到重庆的国民党中央医院、江苏医学院和湘雅医学院也都复员迁走,急需增设培养和输送军民医疗人才的高等医科院校。

作为西南军区司令员的贺龙急人民群众之所急,决定在财政非常困难的情况下,筹建一所军医大学和附属医院。1950年初,贺龙和刘伯承、邓小平联名向中央军委争取到编制,中央军委后勤部决定在重庆筹建第七军医大学。以西南军区卫生部医科大学为基础,因陋就简,动员师生义务劳动修建校舍,边修建边行课。不久,由于师资、设备和规模都不具备一所大学的办学条件,中央军委下令撤销了第七军医大学。

贺龙十分着急,事关西南军需民用,解决民众就医难的大事。他在西南军区党委会上,提出“力争保留七医大”,派西南军区副司令员李达和副政委王新亭持他和邓小平亲笔函进京,向中央军委和后勤部陈述筹建“七医大”的充分理由。

在邓贺首长的力争下,中央军委收回撤销“七医大”的决定。为了完善和提高办学条件和规模,中央军委决定将第四野战军接收的国民党中正医学院和中南军区医科学院组成的第六军医大学合并到“七医大”,仍称第七军医大学。

当决定下达后,西南军区官兵一片欢腾。南昌“六医大”700名师生和全校设备由岳阳、宜昌乘轮船,千里迢迢到达山城时,重庆军民在朝天门码头敲锣打鼓隆重迎接。

“七医大”原准备选址重庆覃家岗中学。贺龙到覃家岗看后说:“这儿条件不行,破破烂烂的,地盘也不够。”之后,他和军区后勤部长兼政委余秋里等筹备组的同志一起,在重庆市郊多次勘察,最后选定在高滩岩建校。“七医大”依山就势,建筑宏伟,教学楼、实验室宽敞明亮,校园错落有致,果树花草遍布全校,景色怡人。单以设计和建筑艺术而论,“七医大”在全军首屈一指。

但作为一所医科高等学府,“七医大”的师资条件仍不足。旧社会医学人才本就奇缺,要聘请高级医学教师,非常困难。为了办好这所来之不易的军医大学,贺龙指示军区卫生部正、副部长周长庚和李幼轩,在重庆、成都等地物色人选,还请“七医大”几位负责同志推荐。重庆、成都两地人才济济,医术高超者不少,许多人还开设有私人诊所。他们对刚刚进城的解放军还不了解,因此,对到“七医大”工作犹豫不决。

为此,贺龙亲自出马,礼贤下士,延揽师资人才。他多次到著名眼科专家蒋医民的私人诊所,“三顾茅庐”一时传为佳话。贺龙指示:凡是有真才实学的专家,要多少工资给多少,住房、车辆人家本来就有,应当配齐。在贺龙的影响下,著名的外科专家董秉齐、皮肤科专家宁誉、耳鼻咽喉科专家吕钟灵等一批专家先后到“七医大”执教。

由于贺龙求贤若渴,尊重知识分子,许多教授主动要求穿军衣,留在重庆。还有一些教授如赵东海、蒋医民、王世闻、刘廷杰、陈朝谊等先后加入了中国共产党。“七医大”成为执行党的知识分子政策的典型。

◇位于重庆市北碚区缙云山上的贺龙旧居