中国民族经验的世界经典性认同

——贾平凹海外接受个案考察

闫海田

在中国当代文坛,贾平凹的文学史地位无疑并不低于莫言、余华与苏童,但他们的海外传播与接受状况却相差甚远,这一现象已引起学界的注意,并已有学者试图探析造成这种差异的原因。但梳理近年书写贾平凹海外译介与接受研究的论文,均以资料搜集与数据统计为多,所论不深,并未触及到这一问题的核心与关键。因此,本文试图以贾平凹的“海外接受史”为核心,对中国民族经验的当代性与世界经典性认同这一当代文学发展的根本问题给以初步的考察与讨论。

一、“内热”与“外冷”间的文学张力

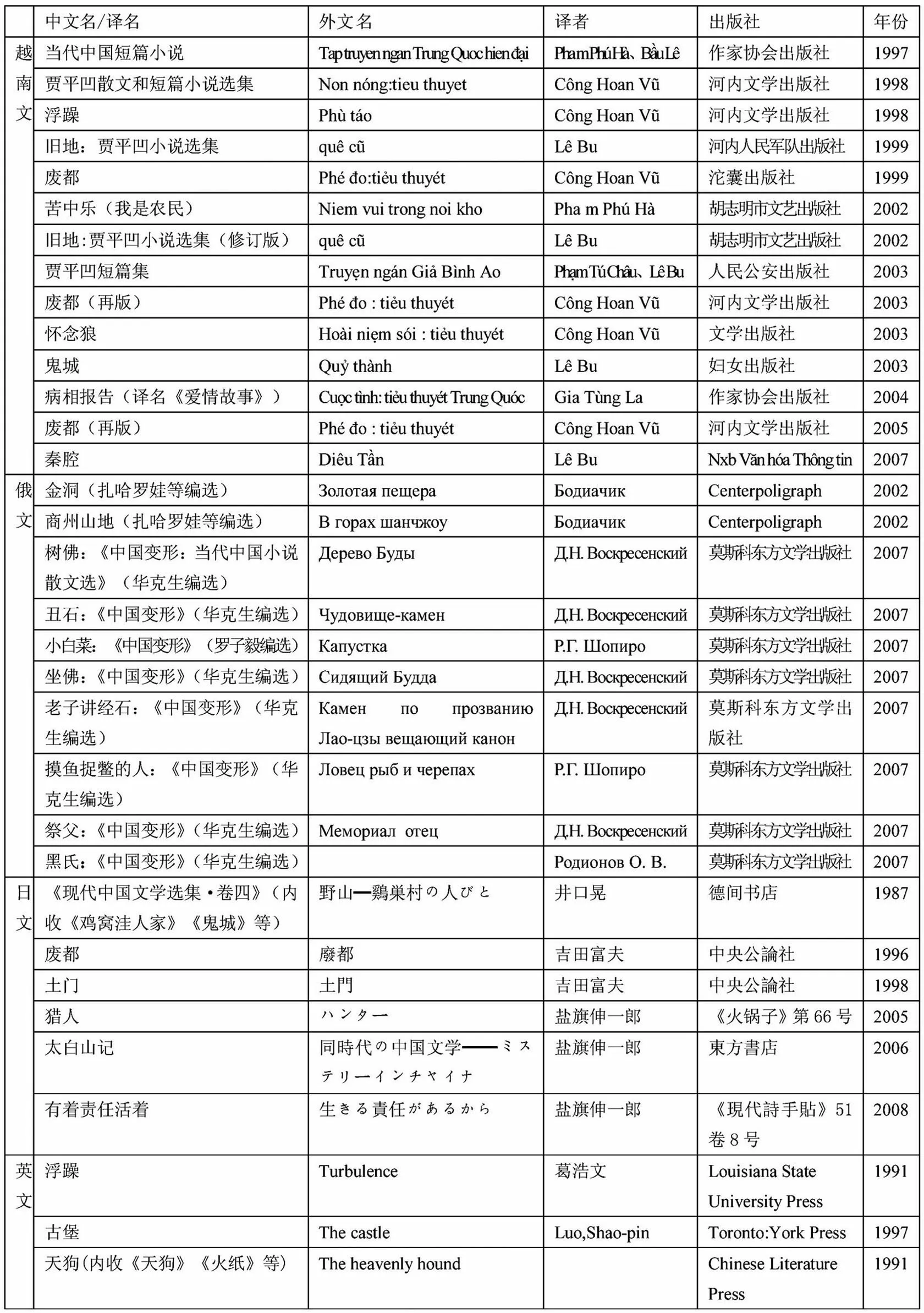

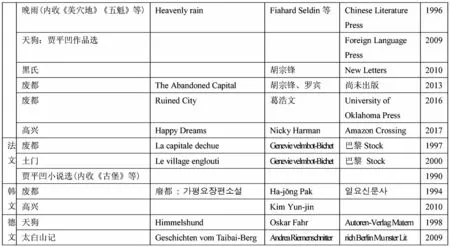

贾平凹是当代少数有传统小说趣味,且有足够笔力能以之画出现代转型时期的中国乡村、城镇、都市百相的大作家,其长于“制造文气”“注重细节”,尤其对接引古代中国民族想象世界的根本样式有特殊的贡献。但与贾平凹在中国本土的地位与影响相比,他在海外的传播与接受却呈现出另一种情形。为更直观而清晰地凸显这一问题,笔者尽己所能,将当前贾平凹作品诸语种的外译信息搜集整理如统计表。

根据统计表中数据,贾平凹作品外译诸语种之中,以越南语为最,达14种,次之为俄语,计10种,以下依次为英语8种(其中胡宗锋、罗宾所译《废都》并未出版,暂不列入计数之中),日语6种,法语3种,韩语、德语各2种。正如有研究者指出,贾平凹在代表海外接受主体的英语国家,其译介的情形与莫言、余华差距最大;而在俄罗斯、越南,则似有胜出之意。不过,整体上来看,与贾平凹在国内的影响力相比,他在海外被译介的情形远逊于莫言、余华,这个问题是相当突出的。因此,贾平凹作为中国当代有重大影响的少数作家之一,与其在海外被译介与接受的清冷与无名间,产生了巨大的反差。同时,贾平凹作品在不同国家与不同语系中,亦有“冷”与“热”两种极端的情形。这两种矛盾的现象,使得贾平凹可能成为中国当代文学海外译介与接受史中一个非常特殊的研究个案。下面先从宏观层面分析因其作品自身品质造成的译介障碍与接受效果不佳的“主观”原因;来自“译进方”的不同语言与文化传统以及不同社会形态等各种“偶然”因素所形成的复杂“客观”原因,则将在文章第三部分中具体展开论述。

贾平凹作品翻译统计表

续表:

二、中国民族经验世界经典性的可能与困境

不管是从哪一个层面来看,《废都》25年“内”“外”接受史之曲折,均在贾平凹研究中最具代表性。而《废都》的最大问题,是它对古代中国民族“空间化叙事”的接引与当代转化,以及在转化过程中存在的一些不足与问题。而这也正是贾平凹海外接受,甚至还是其在中国本土尚未得到充分阐释的根本原因。下面围绕这一问题稍作展开。

中国学者似乎对《红楼梦》与《金瓶梅》的“世界经典性”毫无怀疑,更不存在要去“争取”与“证明”的问题。但实际情形似乎与这一看法有些出入,这涉及到海外一般读者对《红楼梦》这一中国本土的“天经地义”的“经典”的不同感受:

《红楼梦》或许可以当作是清代贵族生活的记录,但是否算是一个结构严谨的小说?不该有的都有了,该有的却不一定都有。为什么要加入那么多描述,甚至是芝麻小事的细节,把小说变成文学百科全书?仔细描述每一个大小人物的特征是否有助于叙述?不断岔开故事主要情节并加入一些无关紧要的细节是否有必要?是否更有助于读者的阅读?

是“横云断山”,还是“枝蔓旁出”?“中国空间化叙事”的叙述样式在进入重情节推进的“时间性叙事”文学传统视野中后,便发生错位与误解。葛浩文对《红楼梦》的“不恭”,最易引起中国学者与读者的反感与不屑,自然,葛浩文确实与《红楼梦》间有着深远的隔膜。但葛浩文对《红楼梦》“不断岔开故事主要情节并加入一些无关紧要的细节是否有必要”的怀疑,也确实触及到了中西文学间艺术精神的最根本的差异问题,而这更关系到中国文学的“世界经典性认同”这一更重大更根本的问题。

西方读者对以《红楼梦》为代表的“中国小说神髓”的隔膜,确实与中国方面的自我想象有着很大的距离,对这一点,中国作家自己的感受似乎更有说服力:

我曾经跟几个国家的《红楼梦》译者有过交流。有趣的是,他们大都不喜欢《红楼梦》。虽然他们知道《红楼梦》是中国最有名的小说,但这些热爱中国文学的人,对《红楼梦》喜欢不起来。他们首先就无法接受《红楼梦》的叙事方式。《红楼梦》的故事几乎是不往前走的。他们觉得,曹雪芹写的都是些鸡毛蒜皮。在另外几部古典名著中,故事发展的线素非常明晰。《水浒传》的故事无非是讲一个反叛和招安的故事。《三国演义》讲的是“分久必合,合久必分”。古典小说,描述的是一个行动的世界,人们通过行动完成一个事件,小说是对这个事件的描述。有头有尾。我们会发现,《红楼梦》中的大部分人物都失去了行动性。翻译家觉得它无法卒读,永远也读不完。

事实上,对《红楼梦》与《三国演义》《水浒传》等古典小说因在叙事推进上的这种差异而产生的喜好的不同,不仅存在于海外读者之中,也在广大的中国本土读者中有深远的差异性。相信中国本土读者之中,真正发自内心喜欢《红楼梦》超过《三国演义》《水浒传》的读者不会太多,多数读者对《红楼梦》的认可是来自《红楼梦》的崇高地位,而不是出于自我阅读的判断。《红楼梦》《金瓶梅》与其他中国古典小说最根本的不同,是至这两部小说止,中国古代小说经历了千百年的演进,终于形成了最能代表古代中国民族想象世界的根本样式,这就是“中国空间化叙事”。

“中国空间化叙事”不以建构一个时间与逻辑上清晰的情节推进系统为小说的最高目标,而是以包罗万象的“空间”的“呈现”为最高境界。“空间化叙事”的神髓就是“呈现”,呈现出一个一个的“块状空间”。自然,这“块状空间”之中包含着丰富的主客体交融时的生命和宇宙真相。正如成中英指出中国形象语言不是一种科学思维,也不是概念思维,而是宇宙论的思维方式一样,这是一种“宇宙呈现方式”。是类似于八卦的卦象一样,这些“块状空间”是浩瀚的宇宙与世界的“符号”,而且是“形象的符号”,而不是“抽象的符号”。因此,这由众多“块状空间”组合成的“意象群”,就会生成一种浩渺的文学世界,其中青烟弥漫,无限深远,产生出中国民族所特有的表现与想象世界的境界。中国本土的这种“空间化”叙事特征,在《红楼梦》《金瓶梅》之中达到最高的境界,形成了具有典型意义的中国空间化叙事模式。中国当代作家自然无人不对这两部经典的样式有最高的尊敬,但在借鉴与转化的实践之中,却总有各种高下之分与成败之别。而统观当代作家,可以说,贾平凹在这方面的用力最大,成绩也最为显著。但若单从打通与接续这一中国古代民族的文学样式来看,贾平凹的创作也存在着显著的问题,而这也正是其在国内与海外接受过程中出现“《废都》批判”与“内热外冷”等复杂情形的根本原因。

贾平凹在谈到自己作品的海外译介与传播时,曾反复提及乔伊斯的《尤利西斯》在世界经典化过程中的曲折与最终的实现。这一细节不可忽视,可视为是贾平凹将《尤利西斯》的接受史与《废都》的接受史有意类比。《尤利西斯》最初在《小评论》连载时被法庭指控与《小评论》被审判的命运,与《废都》面世时的境况十分相似。自然,贾平凹将《废都》与《尤利西斯》相联系,可能更在暗示我们《废都》与《尤利西斯》相似的世界经典性这一点。如果不去深究贾平凹是否可以在世界经典性上类比于乔伊斯这一点,本质上,乔伊斯作品的境界与时空特征,倒与《废都》在“空间化叙事”的特征上有非常接近的地方。比如,篇幅与容量极其浩瀚的《尤利西斯》在时间上仅仅发生在一天的18个小时之中,这在时间上几乎可以看作是静止的,其细密的细节描写,也与《红楼梦》《金瓶梅》“描写日常生活,主题多义,注重细节,讲究文气”的“中国空间化叙事”在境界上相通。乔伊斯的名篇《死者》,其小说前四分之三都在不厌其烦地描写“加布里埃尔”在其姨妈家里的舞会场景,其细节铺排的绵密与毫不在意情节推进的特征,与《红楼梦》“块状空间”中事无巨细的细节描写非常相似,其实在境界上都是典型的“空间化叙事”——时间几乎停滞(或感觉不到时间的推进)——只是辉煌的“空间呈现”,一个一个的“空间场景”如《清明上河图》中的长卷一样鳞次栉比地展开。自然,乔伊斯在西方也是一个特例,其先锋性正是他在自己的作品中制造了与西方的“时间性叙事”传统间的巨大裂痕。而从这个角度来看,《废都》所具有的“世界经典性”的可能,也可以视为是“中国空间化叙事”的当代性与世界性。但翻越“中国空间化叙事”的难度与困境,更是可想而知。

《秦腔》是继《废都》后,贾平凹在写作样式上发生最大变化的一个节点,它以“扑面而来的生活事件”“无数描写生动的细节”而赢得许多批评家的赞美,并获第七届茅盾文学奖。但也暴露出贾平凹尝试将中国传统叙述样式与西方小说技巧融合时的某些问题。比如《秦腔》采用“疯子引生”为叙述人,以第一人称来呈现他眼中的“清风街”,这自然会引发读者对其与鲁迅《狂人日记》间的某种联想。这带有当代启蒙色彩的第一人称主观叙事,自然是五四新文学的典型叙述样式。不过,贾平凹似乎一向对这种直接的思想表达缺乏真正的兴趣,从《秦腔》的整体来看,贾平凹创作《秦腔》的真正目的是要写一部接近《红楼梦》那种“描写日常生活,主题多义,注重细节,讲究文气”的作品。他明确表示,《秦腔》是要描写清风街上发生的所有“鸡零狗碎的泼烦日子”,而这似乎只有《红楼梦》《金瓶梅》那种展现生活全貌的“奇书体”才能办到。因此,为了实现对这种在情节上缺乏紧密关联的“鸡零狗碎”的“人生世相”的完整呈现,贾平凹实际上是采用了如《清明上河图》《韩熙载夜宴图》那样不时变换叙事视角的“散点透视”的“空间化”叙述样式,而这与“表面”的“形式”上采用西方传统“焦点透视”的第一人称叙事间就产生了不可调和的矛盾,这内在的矛盾也就使《秦腔》在叙事上漏洞频出。

《秦腔》与《废都》的不同在于,它对《红楼梦》《金瓶梅》的借鉴超越了“主题”与“性描写”这样一眼就能看到的地方,而是进入到“哲学”与“时空”样式的层面。《秦腔》对“清风街”上“鸡零狗碎的泼烦日子”的完整呈现,与《红楼梦》《金瓶梅》所描绘出的浩瀚而辉煌的“大观园”与“西门宅院”的“众生相”,其哲学境界与美学样式是一脉相承的。不过,《秦腔》毕竟因被渗透了西方现代小说的某些特质而发生了某种变形,显得并不那样和谐。

贾平凹似乎也意识到了《秦腔》中的“主观表现”与“客观呈现”的分裂与不可调和的矛盾,因此,他在接下来的另一部长篇《古炉》的写作中,便放弃了“主观表现”的那部分意图。也正因为如此,《古炉》与《秦腔》在叙述样式上,并没有太大的不同,《古炉》可以看作是贾平凹在《秦腔》中所尝试的新写作样式的修正与延续。《古炉》因辟除了《秦腔》在叙事上的“分裂”与“漏洞”,因此在艺术样式上显得更和谐更成熟。可以说,与《秦腔》相比,贾平凹对“古炉村”的呈现方式,与《红楼梦》《金瓶梅》呈现世界的方式更接近了一步,“古炉村”也是另一个“清风街”,《秦腔》所开辟的叙述样式在《古炉》中得到了更进一步的发挥。《古炉》对“1965-1967”间“文革”历史的呈现是“最细部”“最细小”的呈现,在“古炉村”的这短短“两年”之中所发生的浩瀚的细节,足以让“古炉村”进入“象征”层面,它的里面渐渐生出了人类存在的所有可能的“青烟”,正如乔伊斯的《尤利西斯》与马尔克斯的《百年孤独》一样。

但《秦腔》与《古炉》在艺术样式上仍然与《红楼梦》《金瓶梅》的“空间化叙事”存在着不小的距离。因为它们虽然在“描写日常生活,主题多义,注重细节,讲究文气”这些特征上已经接近了前文所描述的“不注重情节推进”的“空间化”叙述特征,但却没有创造出那足以凝聚与收束那缺乏情节推进逻辑的“鸡零狗碎的泼烦日子”的“大观园”与“西门宅院”式的“块状空间”,而“大观园”与“西门宅院”正是让那些“鸡零狗碎”的“人生百相”生出辉煌而浩瀚的“青烟”的“中国本土小说空间”的典型代表。

概因《废都》《秦腔》《古炉》这些描写日常细碎人生的作品终因缺乏“大观园”与“西门宅院”这样的“块状空间”的收束,而使贾平凹小说显得枝蔓过多,一些在中国读者读来很有味道的接近《金瓶梅》《红楼梦》品质的穿插,在译介过程中,因意境难以传达而使译本小说情节变得拖沓而枝蔓旁出,影响到作品的可读性。比如日译本《废都》的读者们常有不能卒读的现象即缘于此因。这一情形,自然也存在于《秦腔》《古炉》之中,而这也自然加深了这三部作品的译介与传播的困境,因此迄今为止,《秦腔》只有越南语译本,而《古炉》的译介仍在筹划之中。

以上所及可说是造成贾平凹海外传播与接受“内热外冷”现象的根本原因。此外,贾平凹海外译介也存在一些次要的其他障碍。比如,贾平凹作品中无处不在的“笔记”“话本”小说神韵也难以通过译介传达。贾平凹长于细节的临摹,其文字甚至可以在一句一句的长度上反复把玩,因此,他的魅力更在语言的层面闪露。而这种依赖于语言层面的韵味,正如中国古典诗词的外译一样,自然难以在他种语言下被传达出来。再加之贾平凹喜用“隐语”、“方言”、“土语”,这给译者造成了巨大障碍,与余华小说语言的简洁与欧化相比,与莫言小说语言的擅用修辞相比,后二者语言的翻译难度远比不上贾氏。这也确实是令葛浩文等翻译名家望而却步,转而适他的重要原因。

但对自己作品的这种源于语言与时空哲学层面的深层“本土性”因素造成的海外译介与传播的障碍与难度,贾平凹却有自己的反思与主张:

据我和一些翻译家接触,他们反映我的作品翻译的难度大,翻译我的一部作品要比翻译别的三部作品还费时间。我的作品中没有离奇故事,连完整的故事也没有,而细节又特别多,讲究语言中的空白、节奏,我估计翻译出去会失掉许多。这是没办法的。但我又想,《尤里西斯》那么难懂的作品还不是翻译成汉文吗,而且我读了是那么喜欢,我虽不能完全读清但我能意会到。所以,只要静心地去翻译,什么作品都可以翻译好的。

贾平凹多次以《尤利西斯》在世界的传播难度而自比,足见他对自己作品的“本土性”与“民族性”有相当强大的自信。在这个问题上,陈思和的看法也支持了贾平凹的自信,论者也深以为,在收束自己民族美感的层面,在将中国本土小说神髓向世界转译的难度上,即使贾平凹自比为乔伊斯,也不足为过。陈思和对当下的“中国文学走出去”热潮深怀隐忧,他一向不主张“大跃进式”的将中国作家一股脑地推介出去,不能为“走出去”而“走出去”,否则,中国文学中最好的那一部分就会在翻译过程中遗失,而最终,我们提供给世界的,就变成稀松平常的东西了。他尤其谈到贾平凹作品翻译的难度与复杂,认为在这一点上应属当代作家中之最,但他认为,贾平凹也是当代最值得细细来做译介的作家,他的作品中收纳了最具有中国文学特质的细节与品质,应该等待更好的译者来把它挖掘出来,这对中国当代文学走向世界,以及中国文学对世界文学样式的真正奉献上,都是功莫大焉之事。

三、不同语系中之译介与接受差异因探

英语语法简单,英语词汇与汉语词汇的对应匹配度最低。这使中国作家中愈有中国古典风格的作品,译介的难度也愈大。这大概是贾平凹小说在英语国家的译介与接受情形最差的主要原因。第一位英译贾平凹长篇小说的葛浩文,却在其后放弃对贾氏的译介,转而对当代其他名家轮番译介,而单单略去在中国国内影响甚巨的贾平凹,个中定有更深层的原因。不过,这种情形新近又有微妙变化。2013年,胡宗锋、罗宾已经将英文版《废都》译出,但迟迟未得出版。2016年初却突传消息,由葛浩文翻译的英文版《废都》(美国俄克拉荷马大学出版社出版)已于1月22日隆重上市。而早时另一译者胡宗锋曾慨言:

他首部也是目前唯一一部英译长篇小说是《浮躁》,是鼎鼎大名的葛浩文先生所译,据可靠消息,贾先生当年应邀赴美,住在葛浩文家,然后无意中看到了葛先生正在翻译的另一位中国作家的作品,上面是葛用红笔大段大段的删节。所以我推测,贾先生后来再没有让任何人英译他的长篇,是否跟那次赴美之行有关?不好妄测。另外,葛先生水平无可质疑,我充分理解并尊重他的翻译风格。

葛浩文在对中国其他作家的译介过程中,确乎如胡宗锋所言,他的翻译风格显示出西方译者一贯的“强硬”作风,正如当年伊万·金翻译老舍《骆驼祥子》一样,他写祥子找到了小福子,他抱着她在夜里跑,她醒了,慢慢偎向他。伊万·金的大胆删改,向来为一些研究者所批判,认为损害了原著批判的力度。但实则,这平淡中温情的一笔要强于原著那“个人主义”的归咎,它让一部长篇产生了它在结尾所应有的余韵与回响。这样的结尾更具有长足的悲哀的力量,正如一个经过了坎坷命运的老人,到他生命的最后时,表现出的不是盛气的指责,而是安详与宽容。在翻译老舍这小说时,伊万·金表现得执拗而一意孤行,他选择了与西方传统悲剧模式不同的道路,他让祥子与小福子团圆了。

夏夜清凉,他一面跑着,一面觉到怀抱里的身体轻轻动了一下,接着就慢慢地偎近他。她还活着,他也活着,他们现在自由了。

这些句子酸楚而温暖,有点像中国传统文学里在阴间或化成蝴蝶来虚幻地聚会一样。于是,这由西方人“改译”的“大团圆”的结局底下竟流淌出了中国古典小说所特有的隔世感。而老舍原著结尾的批判的点出是损伤了这种力量的生成的,同时,作者那真诚的情感也在局外的批判里消失了,所以显出了一种冰冷的嘲讽。多年以后,那译本的温暖的一笔仍让我这个读过原汁原味的《骆驼祥子》的本土中国读者念念不忘。

这种完全以译者所在的语言与文化传统为标准,任意删改译介对象的翻译,属于译介史中之最初阶段,中外翻译史上均曾出现过,晚清的林纾也是采用这种译介法。但这需要译者有非常准确的艺术感,才能保证他的翻译不减少原著的意蕴,而像伊万·金那样使原著增色的“删改”,则实在是可遇而不可求的。

但从贾平凹最初断然拒绝葛浩文那种使人“惊心动魄”的译介模式,到如今变成悄然接受,个中曲折不得而知,但根据笔者所掌握的资料来看,葛浩文的那种“删改译法”也在新的形势下做出了“让步”与“调整”:

贾平凹,木南先生:

《废都》英译目前正在做第三次润色,附上一些问题,用的和上次一样的版本,麻烦解答,先行谢过。问题问得不少,主要是希望能把英译做得尽美,所以只要稍稍不清楚的,我都提出来向你们求证。碰到不懂或不清楚的地方,不问作者的话,只有两个结果,一是翻译自己诠释,但很可能就翻错了,二是干脆删掉不翻,反正译文读者也不知道哪部分没翻出来。丽君懂法文,她参考了《废都》的法文翻译,发现有不少我们不懂的地方她也不懂得怎么翻译,干脆不翻了。不知她是否征求过你的许可删掉原文,如果你觉得删掉比较好,我们也可以把这些部分从英文翻译给删掉,但我必须在序文里说明是应作者要求的。

葛

葛浩文先生,丽君女士:

我欣赏和敬佩的是你们在翻译中的认真而又客观,你们的才华,这也是我乐意回答你们提出一些问题的原因。我觉得能译出的尽量译出,还是不删为好。我会尽力答复你们提出的一些问题的。谢谢。祝安!

贾平凹

如果胡宗锋所言为确,则可以看出葛浩文此时(2014年11月)的翻译态度比之90年代翻译《浮躁》之时,已有很大改变。也许,这也是贾平凹最终“弃胡而就葛”的原因之一,毕竟葛浩文在海外翻译界的名声远非“胡、罗”可比。不过,尽管未得出版,胡宗锋、罗宾所译《废都》仍相当值得瞩目,因他们是与葛浩文完全不同的“新型”译者。胡宗锋是中国本土学者,西北大学外国语学院副院长,罗宾是英国学者,中古文学博士,专攻英国中世纪文学。据胡宗锋所言,他们之合作翻译《废都》,既不同于当年《中国文学》与“熊猫丛书”完全出于国家层面的“文学输出”目的,也不同于“葛浩文”更多考虑译著是否合乎海外读者口味的商业态度,他们是把“翻译”当成一种“学术性”行为,本着“研究”的态度,探寻怎样的“译介”才能最好地把《废都》的特殊文字风格与文化内涵传达到英语的世界。

翻译完,我们会去附近小夜市喝啤酒,也唱歌。……只是书的名字,就先后想了好几种译法,“废都”是什么?起先译成类似艾略特的荒原那种荒城,最终用了在中文里“被抛弃的都市”的译法,即The Abandoned Capital。

胡宗锋、罗宾并不是职业翻译家,这一点与葛浩文不同,他们选择翻译《废都》更多出于“译介”的乐趣,因此,在时间上可以慢慢地“细做”,正如陈思和所期待的那样,“一句一句”地推敲,“一个词一个词”地斟酌,大概正因为如此,他们才有闲暇在完成每天的翻译工作后可以到附近的小夜市去喝啤酒、唱歌,以回味咀嚼他们在辛苦工作中那份难得的快乐。他们耗时三年,终于完成了《废都》的翻译,这一时间长度,是要长于《废都》原创的时间。而最新译介《高兴》的译者Nicky Harman也在做着这种“一句一句”地推敲,“一个词一个词”地斟酌的“实验”:

《高兴》的英文译者Nicky Harman也曾表示,避免不了会用英语中的一些方言来表达同一个意思,但由于要让读者感觉这个人物是中国人,所以又不想使用英语方言,需要小心翼翼地翻译,“这真的是需要思考,需要实验的”。

与葛浩文最初大刀阔斧地删译“莫言、余华、苏童、毕飞宇”的小说相比,这一译介态度的出现是耐人寻味的贾平凹小说《废都》被译介到日本后,大抵反响甚微,因此,遂成此后对其作品再译介的障碍。分析《废都》译介后在日本的接受效果不佳之原因,笔者认为,除去译介过程中,作品的意蕴传达不够成功外,还与《废都》这部小说本身有关。《废都》风格上的颓废与大量性描写的细节是它在面世时引起中国当代文学界震荡的重要因素。这自然是此前中国当代文学过度受政治束缚与压抑之结果。但当我们去反观日本的文学传统,这种情形则完全相反。我们都知道,日本文学在性描写上司空见惯,从古典小说《源氏物语》到近代的“私小说”与“新感觉派”作家,再到当代的村上春树、大江健三郎的作品,通过对“性与色相”的思考追求“颓废”之境界,恰是日本文学最为擅长,也是取得成就最高的部分。而贾平凹的《废都》若与日本文学中类似格调的作品相比,譬如谷崎润一郎的《春琴抄》、渡边淳一的《失乐园》、田山花袋的《棉被》,以及三岛由纪夫的《禁色》等,并不具备更新奇的文学经验与深度。因此,反响平平应该是情理之中。从阅读期待来看,任何一个国家的国内读者在阅读外国文学作品时,一定期待看到新奇的文学经验与陌生的文化意蕴,而从这一点上看,《废都》无疑不能为日本读者提供相应的阅读体验。

吉田富夫作为《废都》的译者没有使贾平凹在日本得到认可,但他在弃贾氏之后,很快成为莫言在日本的首席翻译,据说莫言获得诺奖,吉田富夫功不可没。也许,一个作家与一个翻译家的相遇,也是机缘巧合,当他们的风格恰好能够形成互补而合一,则会使彼此互生异彩,若相反,则可能互相冲抵,沦为俗品。

日本文学传统中本来一直存在着一股追慕中国古典“幻化变形”小说意境的潮流,从江户时代上田秋成的《雨月物语》到20世纪40年代中岛敦的《山月记》,其“蛇性之淫”与“人化虎”等情节、意象均化用于《剪灯新话》《古今小说》《太平广记》中的篇目,不过,他们在汲取这些情节、意象之后,能融入日本文化中所特有的“雨湿之夜”、“参横之晨”的“诡暗神秘”的意境,而造出一种东方文学所特有的强烈隔世意绪。“雨霁月黯”之境中,发生着“沟通幽冥”与“幻化变形”的故事,这一定会吸引日本读者,但吉田富夫没有选译最能代表贾平凹“喜奇好怪”风格的此类作品,如内收20则以当代奇诡之事敷衍而成的“新笔记”小说集《太白山记》,而单单看中了以“性描写”而闻名的《废都》,大概也是造成贾平凹在日本影响微小的又一个偶然因素吧。

日本最早译介贾平凹的井口晃,在选译了《鸡窝洼人家》《鬼城》《小城街口的小店》后,曾不无遗憾地说:

如果现在选择的话,一定会从《商州》系列中选取几篇翻译。不过,筹划出版这本选集的时候尚未做好翻译《商州》的准备,期待以后再有机会。

如果当初井口晃真的是从《商州》中选择翻译的篇目,而不是因电影《野山》的影响而翻译了《鸡窝洼人家》这种对日本读者已显得相当遥远的农村改革题材小说,也许贾平凹在日本的接受史就会成为另一种情形。因对已高度现代化的日本来说,《鸡窝洼人家》既无深刻的现实意义,又没有吸引人的奇诡情节。

但进入新世纪以后,有日本驹泽大学的盐旗伸一郎独具慧眼,终于发现了贾平凹不同于莫言、余华的特殊价值,他对贾平凹的创作有持续的关注,对《废都》《病相报告》《秦腔》等都有品评,尤其,他在写贾平凹研究论文之余还译介了《太白山记》《有着责任活着》与《猎人》。盐旗伸一郎选译《太白山记》与《猎人》这样的“幻化变形”小说,概因其比较能体悟贾平凹追求“沟通幽冥”与“空灵隔世”的艺术境界,如果他有足够的笔力可以持续地将贾氏此类风格的《怀念狼》,尤其2014年出版的《老生》(这部小说可谓集贾平凹“志怪、笔记”遗风的大成之作)译介到日本,大概一定能引起日本读者的瞩目。

贾平凹小说在越南的译介为诸语种之最,这与贾平凹小说在当代作家中最具中国古典小说神韵暗符。越南因与中国地壤相接,自古就瞩目于中国经典作品。因此,越南本土汉译水准最高,其译介也最能保持原作的本色。同时,在语系的亲疏上,越南语因与古汉语间的特殊联系,如在世界诸语种中,越南语是汉语之外唯一有“四声”变化的语言,因而在文字的音乐属性上最适合汉语的外译。因此,越南语比日语、韩语等更能传达出贾平凹小说那种渗透在“一句话一句话”与“一个词语一个词语”中的让人反复把玩的文字的特殊意味。对于这一点,越南学者阮氏妙龄的论述可为佐证。因此,这大概是贾平凹小说在英译时困难重重,而译成越南语则相当顺利的一个重要原因。

同时,贾平凹小说被大量译介到越南,还有另外一个重要原因,即越南与中国有十分接近的“历史”与“文化”的“现代化”进程。这一点,最终使《废都》的译介成为中国新时期小说在越南译介的转折点。与《废都》在日本译介后的接受效果不同,并且可以说,《废都》在越南的接受情形恰恰同在日本相反。众所周知,越南与中国一样,都是经过革命而建立起社会主义政权的国家,共产主义的意识形态与保守的文化环境极其相似。因此,《废都》中大量的性描写与颓废格调,在越南正与在中国90年代出现时所引起的震荡一样,它也引发了越南对现代性的思考,同时因为社会发展历程的相似,所以更能引起共鸣。而这,与《废都》在日本文化语境中因“性描写”与“颓废”格调早已司空见惯完全相反,因此,这种差异造成了贾平凹在日本的“被冷遇”,与在越南的“受欢迎”。可以说,《废都》以相似的历史背景与文化反思揭开了越南自身的文化与社会风气的变迁。贾平凹对越南的这种影响,是世界其他地区的文学与其他中国当代作家们所没有的,包括作品被译介更多的莫言。

“俄语”因有丰富的形态变化而不受语序的限制,这一点大异于“英语、法语、西班牙语”等诸多语种。在俄语中,一旦词语的语法形态得到确定,则它在句子中的成分便被固定,因此,不管它的位置如何移动,都不会改变它在句子中的语法功能。俄语的这种语法特征与中国的“文言”句法颇为接近,因此,好的译者可以借俄语强大的表现力而将贾氏那种特殊的语言风格传达出来。因此,俄语是继越南语之后,贾平凹小说译介得最多的语种。根据俄国汉学家罗季奥诺夫的统计,贾平凹小说的外译,俄语应是唯一在数量上超过莫言、余华的语种。在俄罗斯,贾平凹被视为最受欢迎的三位中国当代作家之一。

俄国对中国古典小说的译介颇为悠久,尤其对中国文学作品中的“变形”主题一直有极大兴趣,曾以“中国变形”为出版中国当代“小说散文选”的“总题名”来增加在俄罗斯读者中的吸引力。如此瞩目与费尽心机地要凸显译介小说的“主题”,这一点,可谓是中国小说外译中之最特别的现象。但在被收入“中国变形”总集的中国作家中,冯骥才、王蒙、王安忆都不能担当“幻化变形”的中国古典小说风格,只有贾平凹,其小说中搜罗了各种中国式的“变形”与“鬼神、精怪”之事,可谓相当成功地将中国古典小说意象进行了现代转化。譬如他的《太白山记》与《怀念狼》,其小说中反复出现的“狼化人”与“人变狼”,接续的正是“笔记、志怪”小说的一脉。而这种汲取了中国古典小说神髓的“现代变形”小说,在俄国最受欢迎。沃斯克列辛斯基编选的《中国变形:小说散文集》,集中所收篇目多与“变形”无干,但也正可见到俄国读者对中国文学“变形”传统的期待。

如果对比莫言的作品,其《红蝗》《生蹼的祖先们》《铁孩》模仿《百年孤独》的痕迹相当明显,而《战友重逢》《我们的七叔》则近乎是《佩德罗·巴拉莫》的简单化用,整体上看,莫言小说中的“魔幻”从西方移植的痕迹过重。而贾平凹小说中的情节与意象则大抵取自中国古典小说的“变形”传统,与诸如《搜神记》《玄怪录》等的余韵相近。如此,则贾氏作品应更对与西方接近的俄罗斯有互补的文学想象价值。因此,这亦是贾平凹作品在莫言获得诺奖之前,在俄罗斯被译介超过莫言的主要原因。

结语:贾平凹海外接受个案研究的启示

贾平凹沉迷于制造“似梦非梦”与“说实又虚”的“鬼神”之境,早年便录有20则“新笔记”体小说《太白山记》,而在年逾六旬后又将《山海经》的神秘意境化进他的《老生》之中。与莫言相比,其“沟通幽冥”与“幻化变形”的小说诗学更接近古代中国民族想象世界的根本样式。因此,就目前贾平凹小说外译与接受所存在的问题来看,本质上即是中国民族经验的世界经典性认同问题。正如贾平凹所言,《尤利西斯》对于任何国家与地区的读者的接受都是一个挑战,但这并不影响它在世界文学的地图上扩张的脚步。“接受”的“难度”与“译介”的“难度”同样需要时间长度的“积累”,“接受”同样存在“难度”,也同样需要翻越这一难度的“努力”,而这种“努力”在“接受国”没有出现文学问题时很难发生,但总会有这样的契机,正如百年中国新文学史对西方的“接受”的“努力”一样。

- 当代作家评论的其它文章

- 论美国的中国现当代文学研究的“批评回流”