软钢阻尼器加固震损再生混凝土框架振动台试验

吕西林, 朱奇云

(1.同济大学 土木工程学院,上海 200092;2.同济大学 土木工程防灾国家重点实验室,上海 200092)

近些年来地震工程的实践促进了耗能减震技术应用从新建结构和既有结构的加固改造拓展到震损结构的修复加固.震损结构由于强度、刚度及耗能能力存在一定程度退化,当再次遭遇地震时,靠自身的弹塑性变形耗能更加有限,通过增设阻尼器耗散地震输入能量就显得尤为重要.因此,将耗能减震技术用于震损钢筋混凝土(RC)框架结构的加固具有重要的意义.

针对震损RC框架结构的减震加固,已有学者开展了平面框架拟静力试验和空间框架振动台实验的研究工作.欧进萍等[1]采用软钢阻尼器对2层及3层震损RC框架模型进行加固,并对减震框架模型进行振动台试验,结果表明:该修复措施能恢复震损结构的抗震能力.李洪泉等[2]通过振动台试验研究Pall摩擦耗能装置加固3层震损框架的减震效果.闫峰[3]对普通框架、附加黏滞阻尼墙的耗能框架以及附加黏滞阻尼墙的震损框架进行振动台试验对比,研究结果表明:与耗能框架相比,震损加固框架的位移反应增大,但加速度及层间剪力减小.郭子雄等[4]采用摩擦耗能支撑加固单层单跨平面震损框架,通过水平往复荷载试验研究摩擦耗能支撑修复震损框架的效果,研究表明:震损框架耗能支撑加固后的水平承载力、抗侧刚度及耗能能力显著提高.Olinam[5]采用一种弯剪组合型软钢阻尼器对单层单跨震损RC框架试件进行加固,该阻尼器通过面内钢板剪切与面外钢板弯曲组合耗能,拟静力试验表明:加固后框架的水平承载力和延性提高.Weng[6]和Zhang[7]对震损结构的减震加固设计方法进行研究,并通过算例验证设计方法的实用性.目前对于震损RC框架结构的减震加固研究多集中于简单平面框架拟静力试验或3层以下低矮框架模型的振动台试验,对阻尼器沿楼层的减震规律研究较少.关于再生混凝土框架的抗震性能已取得了一定的振动台试验成果[8-9],但对于震损后的再生混凝土框架减震加固尚缺乏研究.

本文立足于8层空间RC框架模型,采用环氧树脂注胶和软钢阻尼器对震损再生混凝土框架模型进行修复和减震加固,通过振动台试验研究减震框架的地震响应以及阻尼器对楼层剪力、耗能以及层间刚度的影响.

1 震损框架减震加固

1.1 震损框架特征

原型结构为8层RC框架结构,抗震设防烈度为8度,按“强柱弱梁”设计,层高3 m,总高24 m.梁截面尺寸均为200 mm×500 mm,柱截面尺寸均为600 mm×600 mm,楼板厚度均为120 mm,恒载设计值为5 kN·m-2,活载设计值为2 kN·m-2,混凝土强度设计等级为C30.

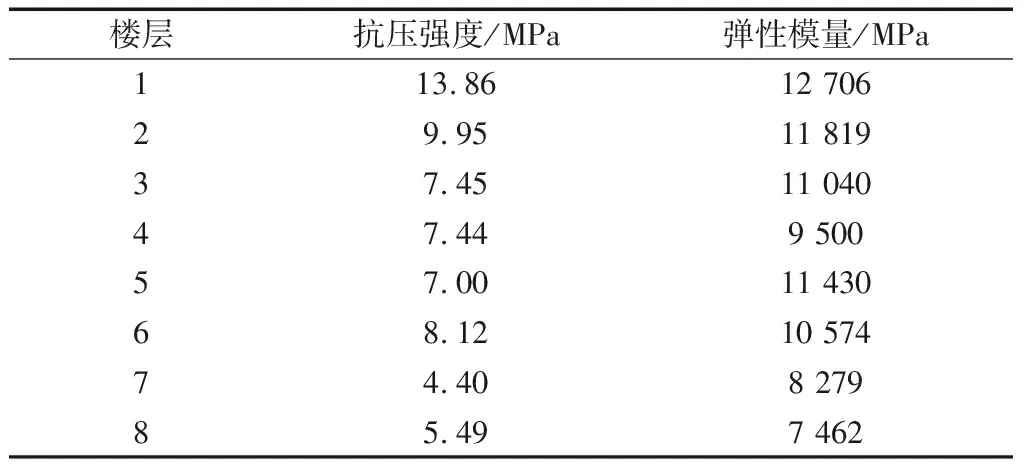

振动台试验模型几何相似常数取1/4,应力相似常数为0.3,加速度相似常数取1.2.试验模型采用再生混凝土制作,再生骨料取代率为100%,配合比为水泥∶石灰∶水∶砂∶石=1.0∶0.75∶0.89∶4.58∶1.69.采用镀锌铁丝模拟钢筋,梁、柱纵筋以及楼板配筋按抗弯承载力等效原则进行相似设计,梁、柱箍筋按抗剪承载力等效原则进行相似设计[10].试验模型自重9.5 t,底座自重4.2 t,每层楼板上布置配重1.2 t,共计23.3 t.试验模型几何尺寸及配筋见图1.图中,KZ1为柱;KL1为边梁;KL2为中梁.模型各楼层混凝土立方体抗压强度与弹性模量实测值见表1.

首先对初始框架模型进行震损试验,最大台面激励加速度峰值为0.612 g,对应8度半罕遇地震水准.模型破坏以混凝土开裂及保护层剥落为主,总体呈现强柱弱梁的破坏机制.由表1可知,上部楼层尤其是7、8层的实际混凝土强度偏小,造成上部楼层混凝土开裂损伤较下部楼层受损相对严重.按损伤形式、损伤位置及其产生机理,主要分为以下震损特征:①梁端与柱交界面普遍出现竖向贯通弯曲裂缝,部分梁端底部边缘混凝土剥落;②大部分梁端塑性铰区域形成剪切斜裂缝;③梁跨中1/3梁跨范围出现竖向弯曲裂缝;④柱端混凝土出现水平裂缝,少数柱端边缘混凝土保护层剥落.典型的震损现象见图2.

图1 框架模型尺寸及配筋(单位:mm)

表1 混凝土实测抗压强度及弹性模量

Tab.1Measured compressive strength and elasticmodulus of concrete

楼层抗压强度/MPa弹性模量/MPa113.8612 70629.9511 81937.4511 04047.449 50057.0011 43068.1210 57474.408 27985.497 462

对震损框架的修复加固分两个步骤:①采用环氧树脂注胶技术修补混凝土裂缝;②安装软钢耗能装置.下文对震损前的框架称为初始框架,环氧树脂注胶后的框架称为修复框架,在注胶基础上增设耗能装置的框架称为减震框架.

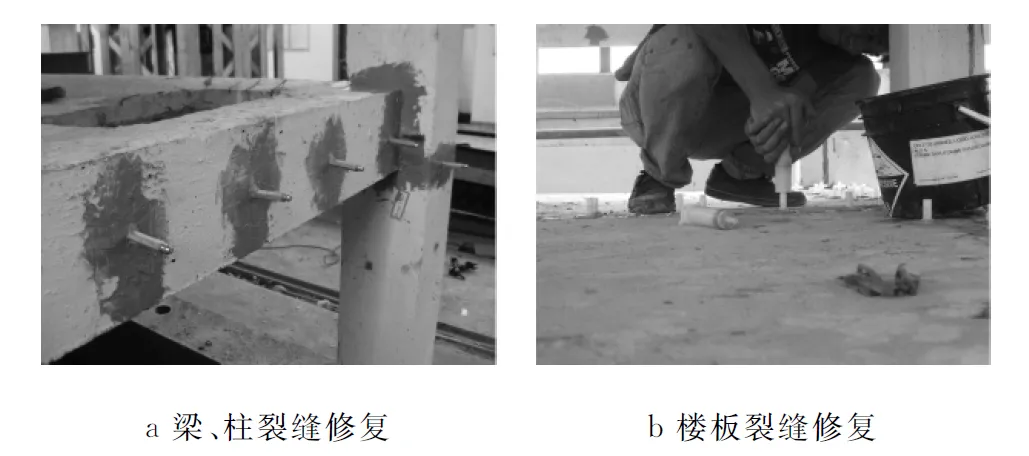

1.2 裂缝修复

根据裂缝位置及受损程度,选取不同的方法进行修复[11]:①对于梁柱交界面处的梁底及柱端边缘混凝土剥落,先移除松动的混凝土,再采用封缝胶进行填补;②对于梁、柱上的裂缝可采用压力注浆法和表面封闭法相结合的方式进行修复;③对于楼板负弯矩区的裂缝,采用重力式低压注射法,使胶液缓慢渗透并扩展到混凝土中.修复裂缝所用的环氧树脂胶为Araldite公司生产的XH160 A/B修补胶和XH111 A/B封缝胶,其力学性能参数见表2.

图2 既有框架震损特征

表2 环氧树脂力学性能

图3为梁、柱、板的裂缝修复,每条裂缝的修复主要包括钻孔、清孔除尘、埋设灌胶管、封缝、压力注胶、表面整平六个工序,并从底层至顶层逐层修复,采用地脉动法和撞击荷载法获取模型自振频率以考察震损框架的修复效果.

图3 混凝土裂缝注胶

1.3 软钢阻尼器

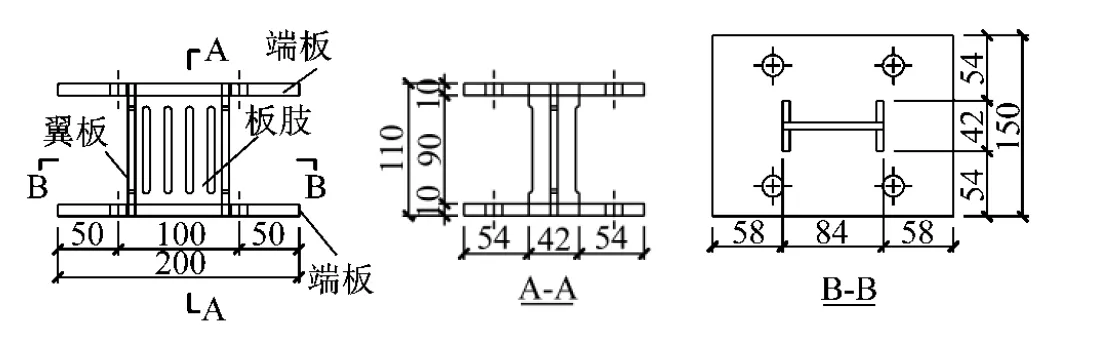

软钢阻尼器是在腹板平面内均匀开设条形孔形成宽度12 mm,高度72 mm的竖向板肢,并在两侧焊接平面外翼板.板材的厚度均为6 mm,钢材实测屈服强度fy为205.5 MPa,极限强度fu为318.2 MPa.阻尼器试件详细尺寸见图4.

图4 软钢阻尼器尺寸(单位:mm)

软钢阻尼器低周往复加载试验的滞回曲线和破坏形态分别如图5a和5b所示.该阻尼器滞回曲线饱满稳定,在小位移下即具有耗能能力,屈服后随着位移幅值的增加具有明显的应变硬化效应.试件屈服荷载为10.04 kN,对应的屈服位移为1.28 mm,初始刚度为12 694 N·mm-1.竖向板肢呈现弯曲破坏,外侧板肢端部首先出现板材撕裂.

a 滞回曲线b 破坏形态

图5 软钢阻尼器性能试验

Fig.5 Performance test of the steel damper

1.4 耗能装置加固

对震损混凝土框架进行后加固需要通过合理的构造保证混凝土与耗能装置的可靠连接.考虑到再生混凝土的脆性,作为竖向承重构件的框架柱不宜再钻孔使用贯通螺栓锚固,梁板可根据螺栓连接的需要进行钻孔.因此斜撑与梁柱节点连接位置采用柱端焊接和梁端螺栓连接相结合的方式,梁与阻尼器采用螺栓连接,且采用环氧树脂对间隙进行填注,最终形成由软钢阻尼器、连接构造和人字型斜撑(6.3号双肢槽钢)组成的一套耗能装置.耗能装置在平面上布置于B轴,1—7层每层布置1个,沿立面相邻层错开布置,试验模型照片如图6a所示.

斜撑与节点连接构造如图6b所示:柱脚先用角钢包角,其中三面焊接缀板,另一面焊接角钢连接件,再向角钢及缀板与混凝土表面的间隙灌注环氧树脂,在梁端底部设置垫板并通过竖向螺杆与角钢连接件固定.

阻尼器连接构造如图6c所示:10号槽钢通过环氧树脂紧贴于混凝土梁及楼板,槽钢腹板与梁采用水平螺栓固定,槽钢上翼缘用竖向螺栓与楼板固定,槽钢下翼缘与阻尼器上端板用竖向螺栓连接,阻尼器下端板和斜撑均通过螺栓与T型板件连接.

a 试验模型b 斜撑与节点连接构造c 阻尼器连接构造

图6 试验模型及连接构造

Fig.6 Test model and connection

2 振动台试验

2.1 测点布置

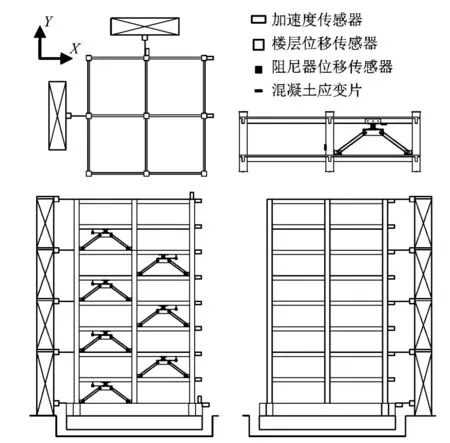

根据模型特点和试验条件,采用加速度传感器量测楼层加速度,位移传感器量测楼层位移和阻尼器位移,应变片量测梁、柱混凝土应变.测点布置如图7所示.

图7 传感器及应变片布置

(1) 加速度传感器共29个,布置于基础顶面及每个楼层,X向18个,Y向9个,Z向2个.

(2) 位移传感器共17个,其中整体位移传感器10个,布置于基础顶面和2、4、6、8层的X、Y向;局部位移传感器7个,在每层阻尼器上布置1个.

(3) 混凝土应变片是在修复框架安装了减震装置的连接构造后增设的,测点位于2层中柱柱脚及阻尼器与梁连接部位右侧梁底,用于对比有无阻尼器对梁柱构件的受力影响.

2.2 试验工况

选取初始框架震损试验时采用的汶川波、仙台波、El Centro波及Kobe波作为本次试验的台面输入波.在安装阻尼器前首先对修复框架进行8度多遇地震试验,安装阻尼器后减震框架按照8度多遇、8度基本、8度罕遇及9度罕遇的顺序进行试验,在各级水准试验阶段依次输入上述地震波,各级水准试验结束后进行白噪声扫频.修复框架的8度多遇及减震框架的8度多遇、8度基本均按三向输入,8度基本地震试验后未布置阻尼器的Y向框架自振频率已下降明显,为了重点考察阻尼器在大震作用下平面内的耗能性能,8度及9度罕遇地震台面激励沿X、Z向输入.各级水准地震作用下台面输入加速度峰值根据建筑抗震设计规范[12]的规定和加速度相似关系确定,X、Y、Z向加速度峰值比例为1∶0.85∶0.65,加载工况及对应的X主向峰值加速度见表3,按相似关系调整后的地震波时间间隔为0.007 812 5 s.

表3 试验工况

2.3 试验现象

修复框架在第5工况后,在2层边梁端部发现细微斜裂缝.减震框架在第11工况后,靠近阻尼器连接部位的5层梁跨中混凝土开裂.在第16工况后,与支撑连接的3层中柱出现柱脚水平裂缝,靠近阻尼器连接部位的4层梁跨中混凝土出现竖向裂缝.由于Y向未布置阻尼器,3—6层Y向梁端出现较多斜裂缝.在第21工况后,靠近阻尼器连接部位的3层和6层梁跨中混凝土开裂,4层对应位置的梁底混凝土剥落露筋,中部楼层的X向梁端出现斜裂缝.加载结束后,观察到3层阻尼器有明显残余变形,在靠近阻尼器连接部位的7层梁跨中也发现混凝土开裂,4层梁端混凝土保护层剥离,2、6、7层的梁端斜裂缝增多.3、5层边柱出现柱脚水平裂缝,4—6层角柱附近楼板出现裂痕.

试验现象主要表现以下震损特征:①梁端受剪形成斜裂缝;②与角柱连接的边梁端部受弯引起楼板受拉开裂;③柱脚受弯引起边缘混凝土受拉形成水平裂缝;④靠近阻尼器连接部位的梁跨中混凝土普遍开裂,甚至出现梁底混凝土剥落露筋,主要是由于安装阻尼器改变了原框架梁的受力情况,在梁跨中产生较大的附加弯矩所致.与初始框架模型振动台试验相比,减震框架模型损伤减少,且注胶修复区域未出现二次开裂,典型震损特征见图8.

图8 减震框架试验现象

2.4 动力特性

对各白噪声工况下加速度测点数据作传递函数分析,可获得模型结构的自振频率、阻尼比和振型等动力特性参数.初始框架在经历震损、注胶修复、8度多遇试验、减震加固和再次震损的试验过程中前2阶自振频率及阻尼比分别见图9和图10.初始框架模型震损后前两阶频率降幅61.6%,注胶修复后前两阶平动自振频率分别为1.38 Hz和1.44 Hz,从结构层面得到了整体的恢复.修复框架在8度多遇工况后自振频率略微下降,X向和Y向降幅分别为2.3%和4.3%.X向安装阻尼器后自振频率增大至2.65 Hz,Y向频率保持不变,该阻尼器对于平面内的楼层刚度提高明显,对平面外楼层刚度贡献不大.减震框架X向自振频率随台面加速度幅值增加而缓慢下降,经历8度多遇、8度基本、8度罕遇和9度罕遇地震试验后频率降幅分别为2.3%、7.9%、12.8%和16.2%.而经历8度基本地震试验后未布置阻尼器的Y向自振频率已下降约25%,8度罕遇及9度罕遇工况未输入Y向激励的情况下,Y向自振频率下降不明显.初始框架模型震损试验后阻尼比增大明显,注胶修复后阻尼比减小,在后续工况试验过程中阻尼比变化不明显.

图9 自振频率变化

图10 阻尼比变化

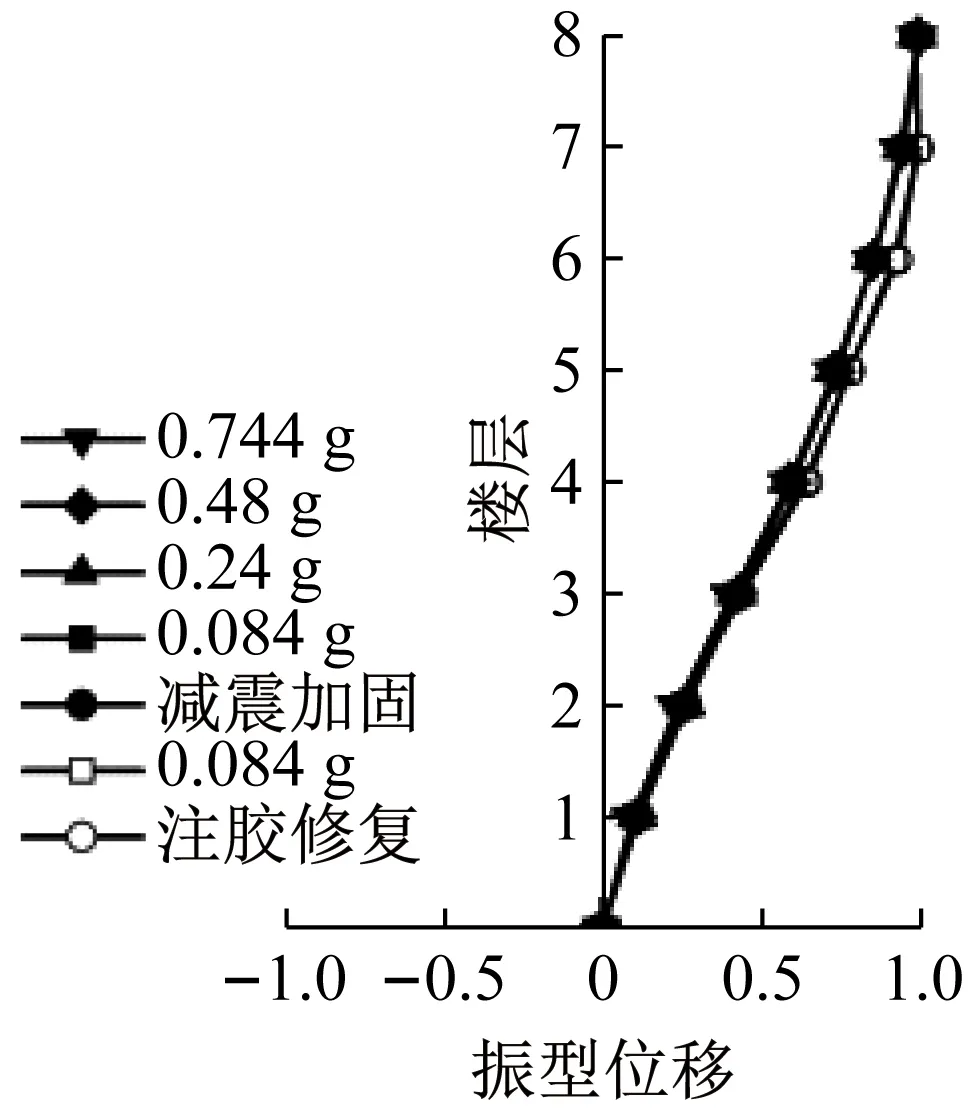

试验模型在不同工况下X向的前2阶平动振型如图11.1阶平动振型曲线呈弯剪型,在底部楼层为弯曲形态,随着楼层的增加转变为剪切形态.与修复框架相比,增设耗能装置后各楼层振型位移有不同程度减小.减震框架随着台面加速度幅值的提高,振型曲线基本重合,表明主体框架损伤不大.

3 地震响应

3.1 加速度响应

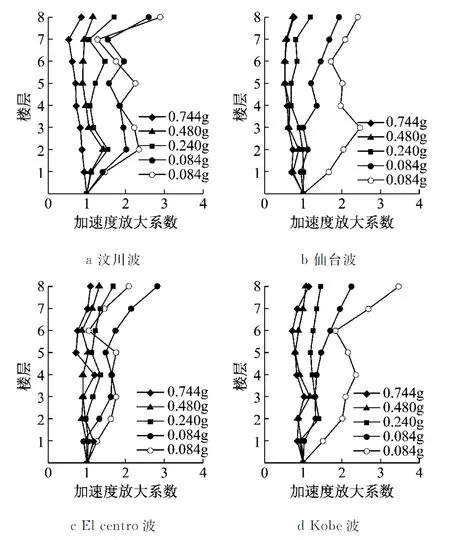

楼层绝对加速度响应峰值与底座加速度响应峰值的比值,即为楼层加速度放大系数.图12为4组地震波激励下,试验模型随台面激励提高的加速度放大系数沿楼层分布规律.与修复框架的0.084 g工况相比,减震框架除了El Centro波上部楼层加速度响应放大,其余工况下各楼层加速度反应减小.随着台面输入加速度的提高,各楼层加速度动力放大系数呈减小趋势.在0.48 g和0.744 g台面激励下,由于各楼层阻尼器屈服耗能,对结构附加滞回阻尼,使加速度响应明显减小,且大部分楼层的加速度响应已小于台面加速度输入值.可见主体框架在损伤轻微情况下,加速度响应仍能得到有效控制.

a 1阶平动振型

b 2阶平动振型

图12 不同地震作用下加速度放大系数

Fig.12 Maximum amplification factors of acceleration under different earthquakes

3.2 位移响应

模型在不同台面加速度激励下相对底座的X向楼层位移包络曲线如图13所示.修复框架在0.084 g台面激励下的最大位移曲线介于减震框架分别在0.084 g和0.24 g台面加速度激励下对应的位移曲线之间.在0.48 g和0.744 g台面激励时,楼层位移增大明显.对比图11a可知,减震框架楼层位移变形曲线形状呈弯剪型,以1阶振型变形为主.

图13 不同地震作用下最大位移

模型在不同台面加速度激励下X向最大层间位移角分布见图14.在不同地震波激励下,不同楼层的层间位移角增大幅度不同,尤其在Kobe波激励下,台面输入加速度为0.48 g和0.744 g时,中部楼层层间位移角增长明显,最大层间位移角分别达到1/90和1/55.

3.3 应变响应

图15a和15b分别为二层中柱柱脚和阻尼器连接处梁底应变最大值随台面输入加速度增加的变化规律,其中横坐标第一个0.084 g工况为修复框架的多遇地震试验.在0.744 g台面加速度激励时由于阻尼器连接处梁底混凝土已开裂,导致应变值溢出,故图15b中未给出0.744 g工况的应变值.对比无阻尼器的修复框架,同样在0.084 g台面加速度激励下,由于减震框架的阻尼器承担了部分剪力,中柱柱脚混凝土应变减小;由于在梁跨中安装了耗能装置,使得阻尼器力在梁中产生附加弯矩,因此阻尼器连接处梁底最大应变值增大.减震框架二层中柱柱脚和阻尼器连接处梁底混凝土应变均随台面输入加速度的增加而增大.

图14 不同地震作用下最大层间位移角

图15 不同地震作用下混凝土最大应变

3.4 阻尼器响应

表4列出了各楼层软钢阻尼器在不同地震波激励下的屈服时刻,屈服判定条件以阻尼器达到拟静力试验确定的屈服位移1.28 mm为准.以Kobe波激励为例,3、4层阻尼器在8度多遇地震试验阶段首先屈服,在8度基本地震试验时,5、2、6层的阻尼器陆续屈服,在8度罕遇地震试验阶段,7层和底层阻尼器达到屈服.

表4 软钢阻尼器屈服次序(单位:s)

注:①为0.084 g工况;②为0.24 g工况;③为0.48 g工况;④为0.744 g工况.

图16为不同台面加速度激励下各楼层阻尼器位移最大值与屈服位移的比值(延性比),能反映软钢阻尼器的弹塑性变形程度.由图16可知,不同地震波激励下阻尼器变形随台面激励加速度的增长幅度不同,Kobe波激励时阻尼器的弹塑性变形增长较快,在0.480 g工况下阻尼器最大延性比已超过4,而仙台波激励时,在0.744 g工况下阻尼器最大延性比仍小于4.沿楼层的阻尼器变形曲线随着台面加速度的提高,在中部楼层位置处外凸愈明显,可见中部楼层阻尼器弹塑性变形程度大于底部和顶部楼层阻尼器,阻尼器最大延性比达到5.5.

图16 不同地震作用下软钢阻尼器最大变形

4 阻尼器作用分析

4.1 对楼层剪力贡献

从框架中任取某一楼层第i层作为研究对象,其分析简图如图17所示.根据动力平衡条件,由地震作用引起的第i层楼层剪力应与第i层的抵抗力平衡,抵抗力包括层间结构恢复力,层间固有黏滞阻尼力和阻尼器的阻尼力.第i层的动力平衡方程如下:

图17 动力平衡简图

fsi(t)+fdi(t)=0

(1)

(2)

根据位移计量测的阻尼器位移时程及软钢阻尼器滞回模型来近似获得软钢阻尼器的阻尼力时程[13].以8度罕遇试验El Centro波激励下第4层为例,楼层剪力与层间位移曲线以及阻尼器的阻尼力与位移曲线分别如图18a和18b所示.

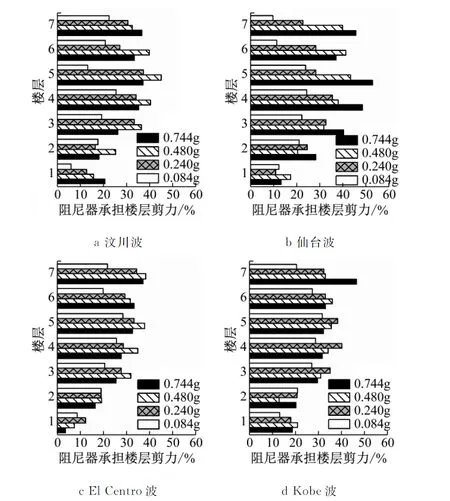

图19为各楼层达到最大楼层剪力时,所在楼层阻尼器承担的楼层剪力百分比.不同楼层阻尼器承担的楼层剪力比例不同,底层阻尼器承担的最大楼层剪力比例最小,基本在20%以内.这是由于楼层剪力按阻尼器与框架层间刚度比例分配,底层嵌固端约束,其层间刚度比其他楼层大,因此底层自身承担的剪力比例也大.2层阻尼器承担的最大楼层剪力在20%~30%,2层以上阻尼器除了9度罕遇试验阶段仙台波激励下4、5层阻尼器承担楼层剪力达到50%,其余工况下阻尼器承担楼层剪力约为30%~45%.

图18 力与位移曲线

图19 软钢阻尼器对楼层剪力贡献

不同地震波激励下不同楼层阻尼器承担的楼层剪力随台面加速度增加的变化规律不同,试验初期阻尼器承担的楼层剪力均随台面激励加速度的增加而增大,Kobe波激励时,3—5层阻尼器在0.48 g加速度激励下承担的楼层剪力减小,而仙台波激励时,3—5层阻尼器在0.744 g加速度激励下承担的楼层剪力仍增大.结合图16可判断,软钢阻尼器延性比达到4后,阻尼器承担的楼层剪力比例会有一定程度下降.

4.2 对楼层耗能贡献

输入结构的地震能量一部分通过软钢阻尼器的弹塑性滞回变形耗散,不同楼层位置的阻尼器对于所处楼层的耗能贡献不同.对式(1)各项均乘层间位移ui的微分dui,然后在一段时间(0,t0)积分,可得能量平衡方程如下:

(3)

(4)

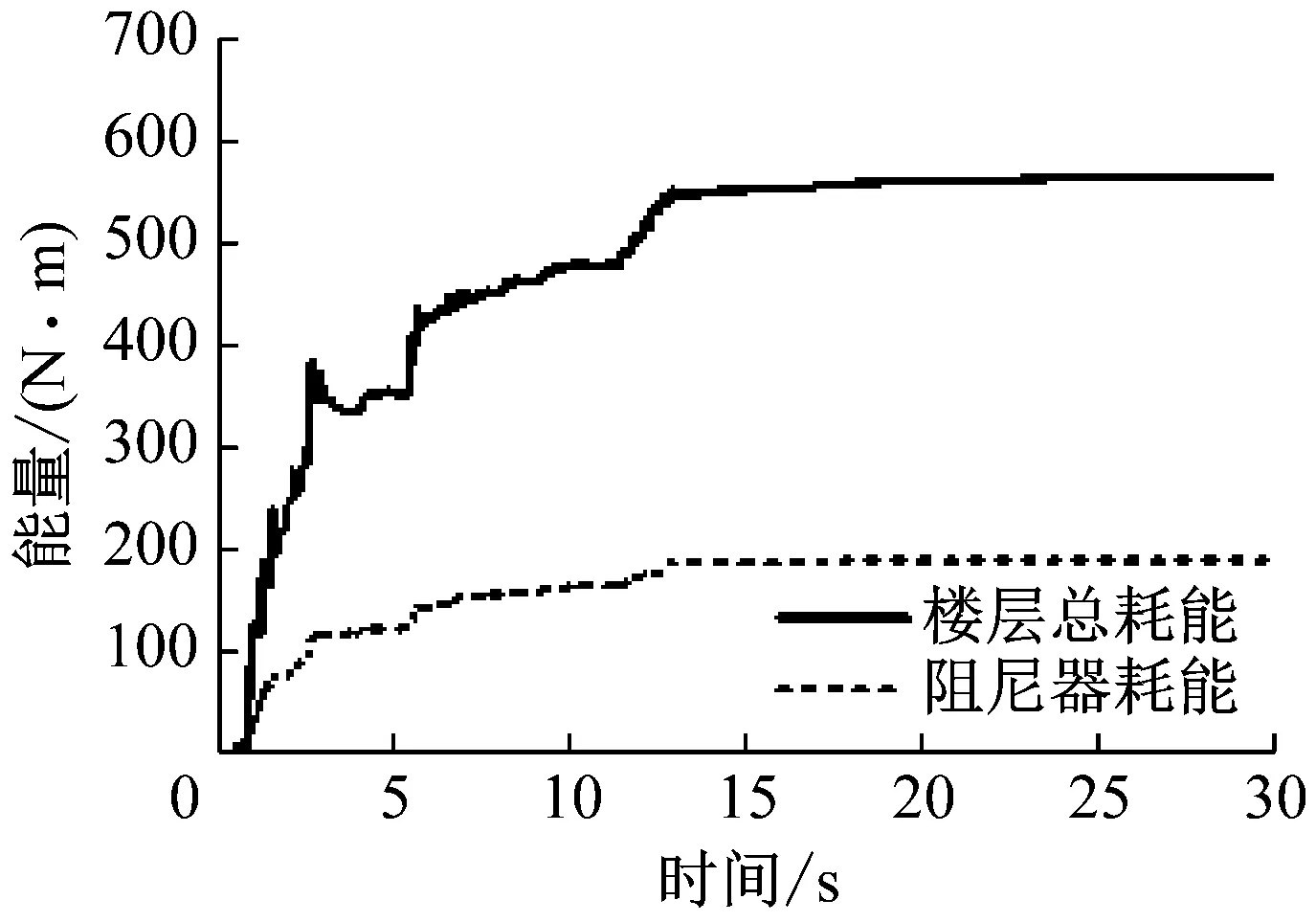

由以上推导可知,层间剪力做功等于楼层耗能值.对软钢阻尼器的阻尼力与位移曲线进行积分可得软钢阻尼器的耗能.采用MATLAB软件编制了计算层间总耗能及相应软钢阻尼器耗能的程序.以El Centro波0.48 g台面加速度激励为例,对图18滞回曲线积分得到的楼层总耗能和阻尼器耗能时程曲线如图20所示.

图20 软钢阻尼器及层间累积耗能

图21给出了0.480 g及0.744 g台面加速度激励下阻尼器累积耗能值占对应楼层累积耗能值百分比.由图21可知,4、5层的阻尼器所占楼层耗能比例较大,其次是3、6、7层,而靠近底部的1、2层阻尼器所占楼层耗能比例最小,这是由于底部楼层阻尼器的位移和承担的楼层剪力比例均较小.在汶川波、仙台波以及El Centro波激励下,4、5层阻尼器耗能比例从0.48 g激励时的20%~35%提高至0.744 g激励时的50%~65%.Kobe波激励下,0.48 g时4、5层阻尼器的耗能比例已达到40%,在0.744 g激励时由于主体框架的累积损伤耗能,阻尼器耗能比例增长不明显.

图21 软钢阻尼器耗能百分比

4.3 对层间刚度贡献

从两方面考虑试验框架模型的层间刚度变化:①震损框架通过注胶后的刚度恢复以及在此基础上增设软钢阻尼器后的刚度提升;②减震框架在不同水准地震激励后的层间刚度退化.前者为各楼层的初始刚度,其取值为0.084 g台面加速度激励下首个工况(即汶川波)楼层剪力与层间位移曲线线性拟合斜率,如图22a所示;后者的层间刚度取各水准地震阶段最后一个工况(即Kobe波)激励下最大层间位移对应的楼层剪力与层间位移最大值的比值,即楼层等效刚度,如图22b所示.表5列出了初始框架、震损后的注胶修复以及增设软钢阻尼器三种状态下的楼层初始刚度.减震框架在不同水准地震激励后各楼层的等效刚度见表6.

由表5可知,修复框架与初始框架的楼层初始刚度比值在0.8~1.41之间,且修复框架大部分楼层刚度与初始框架对应楼层的刚度接近,可见初始框架经历震损后通过注胶修复能基本恢复到初始框架的刚度水平.在注胶修复的基础上增设软钢阻尼器使1~7层的初始刚度有不同程度的提升,比修复框架对应楼层提高了1.11~2.88倍,而未设置耗能装置的8层刚度也提高了0.48倍,这是由于7层布置耗能装置后,7层梁对8层柱的变形约束加强,从而增大了相邻上一层的刚度.

图22 层间刚度定义

表5 不同状态下试验模型层间刚度(单位:N·mm-1)

Tab.5Inter-storey stiffness of test model underdifferent states(unit: N·mm-1)

楼层初始框架K0修复框架Kr减震框架KdKrK0Kd-KrK086 1026 5089 6261.070.4876 1596 89214 5601.121.1165 2725 05513 9970.961.7754 8644 95013 7351.021.7744 6513 71814 4450.802.8835 1436 26115 2551.221.4426 9836 70720 8130.962.1019 19312 95831 4161.411.42

表6 减震框架层间刚度退化(单位:N·mm-1)

Tab.6 Degradation of inter-storey stiffness for damped frame(unit: N·mm-1)

楼层台面激励/g0.0840.2400.4800.74488 2165 7065 2564 457712 5718 8854 5253 641612 1748 5144 7574 602511 8775 4364 3743 73548 2415 0274 0464 423311 19010 6154 9455 188211 9239 9426 7165 340118 59011 38210 5789 849

由表6可知,0.084 g台面激励后,1、2、4层刚度下降相对较大;0.240 g台面激励后各楼层刚度均有不同幅度下降,5层刚度下降幅度最大;0.480 g台面激励后,3、6、7层楼层刚度下降幅度明显,除底部2层外,3层以上楼层刚度比较均匀;0.744 g台面激励后,各楼层刚度与0.480 g相比下降幅度不大.由以上分析可知,减震框架的层间刚度随着台面激励加速度的提高而退化.阻尼器屈服过程中,由于阻尼器在梁跨中产生的附加弯矩增大,导致阻尼器与梁连接节点两侧混凝土损伤加剧,楼层刚度退化明显.随着不同楼层的软钢阻尼器陆续屈服形成弹塑性耗能,缓解了主体框架的进一步损伤,楼层刚度退化减缓.

5 结论

通过对震损RC框架模型进行软钢阻尼器减震加固后的振动台试验,可得到以下主要结论:

(1) 与初始框架震损试验相比,减震框架模型损伤减少,且注胶修复区域未出现二次开裂.软钢阻尼器在梁中产生的附加弯矩导致阻尼器两侧梁段混凝土损伤.

(2) 强震作用下软钢阻尼器能有效控制加速度响应,大部分楼层的加速度最大响应已小于台面加速度峰值,且沿楼层的加速度响应趋于均匀.

(3) 减震框架楼层位移曲线以1阶振型变形为主.软钢阻尼器沿楼层屈服次序从中部楼层逐渐向上部和底部楼层发展,且中部楼层的阻尼器弹塑性变形增长较快,最大延性比达到5.5.

(4) 阻尼器在弹塑性变形阶段承担的楼层剪力比例在30%~50%左右,延性比达到4后,阻尼器承担的楼层剪力比例有一定程度下降.

(5) 中部楼层的阻尼器所占楼层耗能比例最大,8度罕遇地震下最大楼层耗能比例达到40%,底部楼层的阻尼器所占楼层耗能比例最小.

(6) 注胶修复能使震损框架的楼层刚度恢复至初始框架的刚度水平.在注胶修复的基础上增设软钢阻尼器使楼层刚度提高了1.11~2.88倍.减震框架的层间刚度随着地震强度的增加而退化,当各楼层软钢阻尼器均屈服形成弹塑性耗能机制后,楼层刚度退化减缓.