结“亭”组景的旷奥理论研究

刘滨谊

赵 彦

“节奏是宇宙中自然现象的一个基本原则[1]”。其存在的根源在于生命的需求,是所有充满生命力艺术的关键。魏晋士人在近300年讴歌“风景”与“栖游”的“优游”体验中逐渐将“虚实相涵者皆可游”[2]的体认“自觉、逻辑、审美地”运用于风景建筑的布局[3]。“亭”这一肇始于军事用途的实用建筑类型以“袭古增妙”的姿态从“台、观、楼、榭”等传统风景建筑中脱颖而出。唐代结亭组景“与古为新”的先锋实践开启了中国园林景观感受序列的新天地,并经柳宗元风景旷奥思想的概括而发出游-息节奏实践“超时代”的理论光芒,不仅令“亭”演化为控制节奏与意境生成的意象符号,促进了中国风景园林规划设计思想与方法的不断成熟,更成就了“无园不亭,无亭不园”的中国“亭”文化[4]。冯纪忠先生正是从柳公有关风景感受“节奏”体验特征的“旷奥”概括启发以及历代典型实例的总结中,提出了以风景“旷奥”作为组织风景园林空间序列的组景理论与设想,其核心就来之于节奏的“旷奥结合”[5]。对唐代结“亭”组景基本模式与风景时空节奏体验原型的再认识将为今日“与古为新”的风景园林传承创新提供宝贵的思想源泉与原型[6]。

1 结“亭”组景的唐代探索与创新

1.1 唐亭功能与形式的“袭古增妙”

图1 韩休墓北壁山水图[引自《考古与文物》2014(6):111]

图2 “零陵三亭”模式旷奥感受节奏分析

亭作为起源于军事用途的实用型建筑以其结构简单、形式多样与应用广泛曾一度作为基层行政组织的代称。“风景亭”的出现大致可追溯至“结构游栖”的魏晋南北朝时期,至唐渐获普及成为“袭古增妙”的一大创新。唐亭又称“胜屋”,因袭传统风景建筑“畅耳目,达神气”的文化基因,由防卫、邮传、居住等功能转而用于“胜境”,形式上摆脱了高阁木架与围墙束缚,既无楼、观“重构再成之糜费”,也无台、榭版筑夯土、添设栏槛之繁杂,“节约而用博”,成为人与风景观照反视的载体与窗口。唐·韩休墓北壁《红日双亭别业图》是目前可见最早的“风景亭”图证,图中描绘了春日溪谷以及隔水相望的2座别业唐亭①(图1)。远景山口半掩的4柱草顶方亭与中景临水而立的6柱圆基草顶笠亭遥遥相对。此亭此景或为韩休生前京兆别邺之最爱,不仅在生前绘制画障,甚至通过壁画的形式随葬于墓室重要位置。故不晚于740年“亭”不仅在形式上去壁、开敞,且已开始有意识地选址和组景以提高风景审美感受量的获取。韩愈“莫教安四壁,面面看芙蓉”、刘禹锡“故令无四壁,晴夜月光来”正是这一实践渐成风气的重要诗文佐证。“结亭游息”雏形初具,已然成为众多文人的集体性共识与文化运动,“公共性”属性日渐彰显。亭先天具有的视觉瞰制、间隔分布、路径相连的“节奏”属性也为设计理论与实践的发展带来转机。

1.2 唐代结“亭”组景的实践统计

以《唐代园林别业考录》[7]收录的唐至五代见诸文献记载的817处园林别业样本作为本底,对庭园组景中是否结“亭”以及“亭”数、位置等基本特征加以统计。结果显示有“亭”的园林别业总计214处,占比26%,说明“结亭”实践尚处初期。其中“单亭点景”199例、“多亭组景”15例,分别占比24%和2%;而“多亭组景”中包含“双亭组景”4例、“三亭组景”4例、“五亭组景”6例、“八亭组景”1例(表1)。“单亭点景”模式数量多,分布广。两京地区多为单亭,而江、浙、湖、广一带“多亭组景”的先锋实践极为活跃;从时间分布来看,“元和中兴”到“大中之治”的近60年间(795—854年)的政经平稳为“多亭组景”实践的平稳增长提供了便利条件,此后频次陡然降低,至唐懿宗咸通十年(869年)“吴城任君三亭”独放异彩后,“多亭组景”实践已鲜见文献著录。至五代后梁(917年)“同州南溪池亭”八亭组景成为唐代“多亭组景”探索的落日余晖。

1.3 唐代结“亭”组景的典型模式

“单亭点景”如“山亭”“林亭”“水亭”“池亭”等多以选址环境要素为名。“双亭组景”中则以杭州刺史韩皋(韩滉之子,韩休之孙)“夙负令名,而器质重厚,有大臣之度”[8],于“虚白亭”之遥可相望处卜筑“候仙亭”双亭互望而引人关注。灵隐独特的山形水势或许勾起韩皋童年有关祖父韩休“双亭”别业的传说而在谪贬寓居的杭州灵隐将这一源自京兆的结亭风气加以发扬[9]。中唐已降长江中下游流域集中涌现出具有典型意义的“三亭组景”实例。其中“零陵三亭”被柳宗元誉为“高明游息之道”[10]。“三亭在东山之麓,唐县令薛存义建。一曰读书,二曰相秀,三曰俯清”,其一“高者冠山巅”为东山最高处,一览无余,俯仰旷如也。“下者俯清池”,位于山脚南麓环水为池,俯仰奥如也;中间一亭,背依山壁,远望潇水,旷奥兼备矣[11]。透过三亭标高朝向的差异组织,将“仰观-俯察-远望” 作为引导风景知觉与意向空间感受交感互动的内在动力,达成“陟降晦明”“旷如奥如”的空间感受变化效果,并在“观游”过程中激发出富有哲理性的感受和领悟(图2)。而“吴城任君三亭” 位于“任晦园”,或云即辟疆园[12]。“其居有深林曲沼,危亭幽砌”“必造以息焉”[13],周环密林,庭院中有池沼一方,池中有岛,池的南、西、北侧均设有亭,通过“修篁佳木,掩隐隈奥”及水中岛屿的巧为遮掩,使得“处其一不见其二也”[14]。这是中国风景园林史上第一个明确记载运用视觉原理,综合组织游息旷奥的重要实例(图3)。“多亭组景”中逐渐增筑者如晋陵郡五亭、余杭郡五亭2例,1次卜筑完成者如湖州白蘋洲五亭、中条山司空图五亭、同州南溪池亭3例。余杭郡五亭之一的冷泉亭是其中最后建造的,白居易认为此时五亭之组合“如指之列,可谓佳境殚矣,能事毕矣”,纵有“敏心巧目”也不能再添加了[15]。可见彼时对亭构数量与节奏感受的关联度已有了一定的经验积累。颜真卿于776年在湖州白蘋洲“翦榛导流,作八角亭,以游息焉”,后亭废。62年之后刺史杨宏农“乃疏四渠,浚二池,树三园,构五亭”,其“洎游宴息宿之具,靡不备焉”“向背俯仰,胜无遁形”[16]。“同州南溪池亭”位于同州府东南十五里,最早由唐刺史王龟构建,后有李瑭“再营斯构”,及至程公“剪芜秽,筑基址,疏三池,启八亭”[17]。8亭中有的“延熏风而涤烦热”,有的则“面大野以豁襟灵”,选址、朝向充分结合地形地貌的旷奥程度,尝试运用以“涤烦热”“豁襟灵”为风景感受目标的结“亭”组景布局手法。

2 柳宗元旷奥理论与时空节奏体验的旷奥原型

2.1 旷奥理论“游之适”的再认识

唐元和三年(808年)前后柳宗元在永州龙兴寺后“废地”结亭“东丘”并提出了“游之适,大率有二:旷如也,奥如也,如斯而已”的重要论断[18]。柳公此言意在回应战国列子与壶丘子之间有关“游所之往?”的哲学思辨。“游”与“遊”是中国古代重要的审美活动范畴,二字系出同源,本字均为“斿”,指“旌旗之旒”,后逐渐通假互用。冯纪忠先生曾多次指出应重视“游”与“遊”的异同[19]。“旗”本字为“中”,是中国风景观念形成的第一阶段中“立杆测景”所使用的表杆,旗“旒”则源于表杆上下用于验垂、测望的引绳,而“绳之所引”即“神”也[20]。古代氏族部落迁徙“持旌旗”奉“神”而“斿”、寻“中”迁居的仪式活动带来了“斿”的物理行动性(遊)与精神宗教性(游)的2层内涵,在天人关系告别“绝地天通”实现“内向超越”之后则将身体性的位移活动记为“遊”,将精神性的思维活动记为“游”,并承继了“斿”所具有的向心、运动、线性、周环等特点。“之”“适”“如”本字皆为“往”“从”之义。《广雅》:“之,适也。”《说文》:“适,之也。”《尔雅》:“如,往也。”而“之适”连用多有典出,自列子超越“外游”“内游”达与“至游”的“不知所适”到庄子的“忘适之适”及至冯亮“结构山水,栖游之适” 都清晰地告诉我们柳公提出的“游之适”意为“游所之适”“游所之往”,重在强调“游”的目的也就是借助“外游”与“内游”的统一寻找和通往“或旷或奥”的2类“意境”时空的过程,因此也可以表述为“游所之适旷如(从)”和“游所之适奥如(从)”⑦。尽管儒、道、释三家逐渐对“游”的认识各有侧重,但在“游所之往”的终极目标上都强烈地继承了“寻中”“立中”、归于“自然”而安顿现实人生的本质,即以身之外“遊”或心之内“游”为途径,在山水环境由动至静的节奏转变过程中寻找以“旷”感受或“奥”感受为代表的时空环境形态,以使身心在天地之间得以安顿,“主体与客体在互动中使最终的空间形态达到了和的状态、和的境界”[21],实现“天心”与“人心”、“实地”与“心地”的合一。旷者本义光明,开阔、舒朗;奥者,封闭、深邃;在知觉空间上表现为“敞”“邃”,在意向空间上两者均为表现“远”“深”,旷奥总感受的获得就来之于旷奥节奏的结合。而要达成“旷宜”与“奥宜”的时空感受还须借助“形”与“意”两方面的“外从”与“内变”来加以实现。因此柳公之“游”既非庄子“逍遥”之“遊”,也不同于“至游不知所适,至观者不知所眂”,而是在“道”的前提下回到孔子“不逾矩”的游艺境界,统和儒释道、追求“旷奥兼备”的价值取向,并在东丘“登高殿可以望南极,辟大门可以瞰湘流”“丘之幽幽,可以处休”的具体营造中得到了充分的体现②。自宋以降山水绘画与造园在柳公思想的浸润下获得了长足的发展。北宋郭熙“可行、可望、可游、可居”正是对“游所之往”的“身遊、目遊、心游、神游”在山水绘画领域由动入静的画理诠释[22]。而自北宋洛阳“景物最胜”的富郑公园到南宋郑氏北野园、竹洲,及至明末郑元勋对春浮园所具旷奥之致的“能园”赞赏都无不体现出“旷奥兼备”“风景寻中”的“游所之往”已成为中国古典园林造园、论园的重要价值标准。

表1 唐代私园“多亭组景”实例统计一览表

2.2 时空节奏体验的旷奥原型

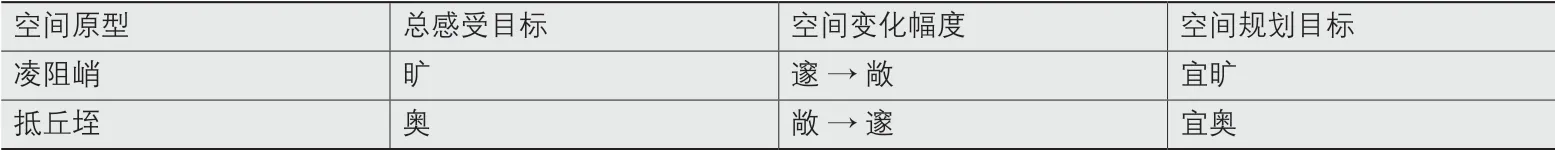

柳宗元概括出2类满足“游”所之往的典型时空节奏体验原型:“凌阻峭”与“抵丘垤”(表2)。就“外游”之“形适”而论,“凌阻峭”模式以“旷”的总感受的获得为目标。通过漫长艰辛的攀爬,克服“阻”与“峭”最终“出幽郁”而“凌”于绝顶,一个“出”字极尽能态,所处空间则在由“幽郁”向“寥廓”的转换中强化了“悠长”的时间性体验,是由山脚的暗与“邃”至山顶的亮与“敞”的空间变化,是在有限中追求无限的体验过程,因此宜于获得“旷”的总感受。“抵丘垤”模式以“奥”的总感受的获得为目标。穿过无际的灌木莽丛,逐渐步入“丘垤”之中,“抵”强调了这一过程实现的时间性,“伏灌莽”中一个“伏”字将地势的渐次低洼如状目前,所处空间渐为“迫遽”狭窄逼仄,最终转换为曲折“回合”的时间性体验, 是由亮至暗,由“敞”入“邃”的体验过程,因此宜于获得“奥”的总感受。尾句中的“因”应取“凭借”之意,凭借一路攀登积累而最终获得的旷感受,即使在高山之巅增加“崇台延阁”,也还是不会损害此处空间的开敞;凭借一路蜿蜒回合而最终获得的奥感受,即使不断在丘垤虚谷增加“茂树丛石”,也还是不会损害此处空间的深邃。因此结“亭”于山巅、丘垤的原则正是基于这2类“游”的感受组织方可成功。就 “内游”之“意适”而论,“凌阻峭”模式中的“山巅”意象是先民“望祭山川”的精神印记,故将一地之最高峰称为“望山”,而周穆王西游的昆仑山则历来被视为天地之“中”。因此无论在“绝地天通”还是“内向超越”之后,山川之“望”始终是实现“天人交通”的重要途径,“旷”感受成为其突出的感受特征。而“抵丘垤”模式中的“丘虚”意象则是先民在黄河中下游多丘地貌中栖息于“四面高中央低”的典型山水聚落环境,是人居之“中”,“奥”感受是其突出的感受特征。因此无论“游”之所往或旷或奥都是为了前往“风景”之“中”,那里是“天心”与“人心”得以统一、安顿,精神实现超越的“栖息”之“中”。2类游息体验的过程也是“外游”与“内游”趋于耦合统一的过程,是由变化趋于稳定,回归“朴、静、虚”之自生自作的“内向超越”。柳宗元在营造东丘3年之后《构法华寺西亭》一诗中咏道“神舒屏羁锁,志适忘幽潺。”这里的“志适”正是“志之所适,外物感焉” 的化用与注脚。

图3 “吴城任君三亭”模式空间布局复原

图4 风景时空节奏体验旷奥原型的“环-中”模式分析

图5 方塔园“塔-竹”旷奥对偶“双环”结构示意

“凌阻峭”“抵丘垤”为代表的2类时空节奏体验旷奥原型呈现出典型的“环-中”模式,其“风景”之“中”是“形适”与“意适”的高度统一,是追求“内向超越”的归宿与中心(图4)。以旷奥感受为基础的“游-息”节奏组织均围绕这风景之“中”的总感受而展开,在空间感受上表现为旷奥总感受的取得,在思维意识层面表现为价值追求的内向超越。“旷奥兼备”正是2类空间体验原型以“中”作“息”,交错叠合后的节奏生成与序列组织,每一个“息”点的旷奥程度服从及服务于全局之“中”对旷奥总感受的需要程度。唐亭形式的变革与应用为丰富“环-中”模式的灵活运用创造了条件,让“游”线上不同层面的“息”点不仅在精神上更在形式上有了得以安顿庇护的物质条件。因此通过旷奥感受的节奏变化结“亭”组景、“风景寻中”成为日后贯穿中国古典园林规划设计的出发点与归宿,中国风景园林独特的空间视觉语言也在这一过程中日臻完善。唐代结亭组景先锋实践所具有的划时代意义也正在于此。

3 结“亭”组景旷奥理论的现代继承与应用

3.1 上海松江方塔园

方塔园规划“力求在继承我国造园传统的同时,考虑现代条件,探索园林规划的新途径。”以旷奥总感受为出发点的结“亭”组景正是其中十分重要的探索方向之一。方塔园充分运用风景时空节奏旷奥体验的“环-中”模型并加以现代应用。无论塔、亭、轩都是不同功能“亭”意象在旷奥节奏组织的节点变化与统一,而方塔与赏竹亭则成为旷奥双环各自的风景之“中”。

表2 “游之适”风景时空节奏体验的旷奥原型

图6 方塔园旷奥节奏“环-中”格局与结“亭”组景分析

“意适”:冯先生曾借用郑板桥《题画竹》诗来描述方塔园设计中“冗繁削尽留清瘦”的意境生成[23]。“两枝修竹出重霄,几叶新篁倒挂梢。本是同根复同气,有何卑下有何高!四十年来画竹枝,日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时。”诗文浮现出郑燮笔下的“双竹”意象。两竿“修竹”尽管高下有别,但“本是同根复同气,有何卑下有何高!”一股追求个性表达与追求的“宋意”油然而生、荡涤肺腑。冯先生为使“宋”的精神贯通全园,流动期间,在综合方塔的体量高度、内涵价值与现场自然要素之后,将“双竹”意象运用于方塔园的总体布局中。虚“竹”即宋代方塔,其中空的建筑特色和优美的收分细节令高塔秀耸、鹤立鸡群,成为旷环中心的“显象”特征,无论清殿的迁入,还是地形的整理,都以塔为中心来具体考虑;实“竹”即塔东保留的大面积竹林,其范围规模足以与方塔形成对偶,竿竿青竹以实竹之象无声地承担起衬托旷塔的作用,每一根竹子与新叶都是那高耸方塔在园中的意象投射。“双竹”意象决定了设计师对场地空间的控制、体验和把握,形成了东、西两区旷奥“双环”的空间格局(图5)。因此“择中”“立中”的过程不仅仅是选取中心点的问题,更重要的则是所要表现和表达的“情”与“意”的萌生,是理性与感性、逻辑与审美共同作用形成的胸中意念,意境生成的雏形[24]。

“形适”:运用“凌阻峭”“抵丘垤”模式与“双竹”意象相匹配,以旷奥双“环”的交叠融合统摄全园。双“环”分别以塔院空间23m半径为基本模数n,旷、奥环心距为6n,两环交错形成了以方塔、广场、塔院、水面和草坡为景点主体的旷感受体验区和以赏竹亭、竹林和何漏轩为景点主体的奥感受体验区(图6-1)。为了实现“幽旷开合”的效果,无论大门、方塔、赏竹亭、天后宫还是何陋轩其实都是在处理“游所之往”过程中为了形成最终旷奥感受而精密布设的节奏顿点(图6-2)。从东门入园旷心方塔便被奥环竹林所屏障,设照壁、垂门导向北行经古银杏,以“抵丘垤”的形态塑造“越小丘”向西进入高低曲折的堑道。堑道的线性折点与奥环相切形成折曲并逐层递进穿入旷环,“出堑道登天后宫大殿平台看到方塔与广场,顿时感觉为之一爽。”而旷环中心又围绕方塔通过不封闭的塔院围墙实现了广场-塔院-水面-草坡的丰富层次,强化了旷环中心总感受的获得,无论登塔眺望还是出墙南瞻都可视为是“凌阻峭”的效果化用,整体上达到了“旷奥兼备”的规划目标。从北门入园则利用原有林荫土径铺砌标高渐次下降的步行石板通道,经过10n模数距离的“抵丘垤”处理,“因势加工,强调指向”,步入旷环中心的方塔广场,同样获得了旷奥兼备的总感受。而西绕环湖,经草坡跨水后无论进入何陋轩的竹林密境还是赏竹亭的篁篁幽虚,在停顿静思、把盏吃茶的化动为静中完成了“游所之往”“旷奥兼备”的价值追求。后期营造的何陋轩景点所体现的“时空转换”设计过程更是方塔园继承和发展风景旷奥结“亭”组景思想,“风景寻中”、与古为新之集大成与点睛之笔。全园游线无论折曲布置均以旷奥双环交接处作为拐点或切点,实现“斗折蛇行”,如此缜密克制的节奏控制加上结“亭”位置的精密选择令双环结构有序咬合,不松不散、恰到好处,成为实现旷宜、奥宜的重要保障(图6-3)。

3.2 荆州园博园“灵犀园”

荆州园博园是2019年湖北省第二届园林博览会的主会场地,以“辉煌荆楚,生态园博”为主题传承荆楚文化、展示园林艺术、弘扬生态文明。“灵犀园”位于园博园东北隅C8展园,占地面积1 200m2,近三角形地块,东北高,西南低。古荆州是《禹贡》汉地九州之一,也是楚文化的发祥地之一,后世以“荆襄九郡”著称于世。其独特的地理区位和山形水势使其成为兵家必争之地的同时,也是中华文明重要的文化中心之一。在荆楚文化的滋养下无论是西晋襄阳郡(今湖北襄阳)羊祜“每风景,置酒言咏”的“岘山怀古”,还是唐代零陵郡(今湖南永州零陵区)薛存义“高者冠山巅,下者俯清池”的三亭组景探索,都成为中国风景园林发展史上的重要里程碑。因此如何在园博园这一特殊事件景观中,结合荆楚地域历史文脉,考虑现代条件,以点带面、小中见大的反映结“亭”组景、“风景寻中”的思想内涵成为“灵犀园”方案设计思考的出发点和归宿。设计以“灵犀”为名强调对荆楚古今天人关系的思考,在“灵犀”一点中观自己、观天地、观众生,在旷奥节奏变化与伏灌莽、出忧郁的过程中消弭距离—回溯岁月—沟通人心。

图7 灵犀园山川定位的概念性轴线(上海刘滨谊景观规划设计有限公司提供)

图8 灵犀园地形水系的旷奥处理(上海刘滨谊景观规划设计有限公司提供)

从宏观山川尺度定位来看,整个园博园用地位于荆州古城、镇山纪山和百里长湖形成的三角地带中心(图7)。镇山纪山与现存荆州古城(江陵城)柳门遥遥相对,与“当阳、荆门诸山接”,是荆州的山川信仰中心,而由古云梦泽变迁而成的百里长湖则是孕育荆州文化的摇篮,其与纪山以南之楚国故都郢都遗址形成东西时空视廊。因此方案着力运用概念性轴线将场地中心与山、城、湖三者形成有力、可控之特殊角度的时空联结。将荆州古城雄楚楼遗址、镇山纪山主峰、长湖湖口三峰天星(心)观作为场地设计中重要的山川坐标加以固定,形成基地-纪山、基地-雄楚楼、长湖天星观-基地-纪南城3条主要概念性轴线在灵犀园实现交汇。在微观场地设计层面,采用荆州古城空间模数单元的幻方变化对不规则的闭合曲线场地加以“三分”“旋转”, 形成了以土丘堑道为特色的“竹庭”、设有3层八方塔亭的“钟庭”和曲有奥趣的“水庭”3个不同特色的连续内向空间。通过地形与水系的整理将三庭形成“抵丘垤”“凌阻峭”2类空间体验原型加以旷奥有节的串联。通过一条连续转折切入地形的堑道由穿竹林,过土丘拾阶而上登塔亭。塔亭各层的朝向则根据概念性轴线进行了对应角度的旋转。第二层东望百里长湖,西睹郢都龙门,第三层“出忧郁”“凌阻峭”,与荆州镇山纪山峰的对视过程中臻于“寥廓”与“悠长”,“四面皆景,八面来风”,层层递升、穿越时空的心灵旅行引发游者对荆楚大地三千年云梦烟雨的怅惘与感怀。下塔亭,过凤门,折而步入水庭“鹤泽”,稍作停顿之际,回首塔亭,仿若与塔顶所览“心有灵犀”(图8)。

4 余论

“历史所需要的,不是历史是否应该被研究,相反,历史需要的是解释那些永恒的迄今仍然具有生命力的东西[25]”。有唐一代结“亭”组景的风景园林变革与柳宗元风景旷奥的理论概括正是这一时期“与古为新”先锋实践的重要特征与表现,秉承“游所之往”“风景寻中”的价值追求,“亭”转化为中国园林典型文化意象符号,“结亭”成为中国风景建筑的主题母语。正是“中国亭”的“与古为新”开启了中国古代风景园林走向成熟的宏大篇章,使其得以在诗、画、园艺术融糅发展的下一个千年实现理论与实践的飞跃并日臻成熟。重新发掘和认识其中珍贵的思想、原型和模式将为推动中国风景园林的现代性转变提供借鉴[26]。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

注释:

① 2011年韩休(672—740年)墓出土了一幅被称作《红日山水图》的墓室壁画,引起学术界关注。壁画位于墓室北壁东侧正对墓室入口的中堂位置。从风景园林的角度推测该壁画或为韩休生前家中正厅摆放的画障或卧榻之后的画屏,所绘主题当为韩休生前所爱之双亭别业。因此似应命名为《红日双亭别业图》更为准确。

② 据罗联添《唐代诗文六家年谱:独孤及年表》,独孤及于大历九年(774年)三月莅任常州刺史,大历十二年(777年)四月殁于任上。

③ 据韦夏卿《东山记》有“时贞元十一年岁在乙亥九月九日记”可知其增建四亭之时间不晚于795年9月。

④ 元藇,元和十五年(820年)出任杭州刺史,其前任卢元辅修建见山亭不晚于820年。

⑤ 白居易,长庆二年(822年)出任杭州刺史,又一年(823年)8月写下《冷泉亭记》,故元藇修建冷泉亭不晚于822年。

⑥ 据皮日休《二游记》,咸通十年(869年)入苏州与任晦交游。

⑦ 从柳宗元《小丘西石潭记》中亦可清晰地看出其将“游”与“遊”所进行的显著区分。