自然建造与风景中的建筑:一种价值的维度

李翔宁

人类常常有欣赏风景的活动,建筑是风景中一种独特的元素。如今,“风景”与“建筑”实际上应该拓展为“景观”与“建筑”,二者在建筑学术研究和设计实践中已形成多重维度的互动关系,例如生态建筑、景观建筑和城市景观空间设计等。作为建筑理论研究者,笔者将从哲学、建筑理论和建筑设计价值观方面展开讨论。

以伯纳德·屈米和OMA在巴黎拉维莱特公园(Parc de la Villette)设计竞赛中的都市主义趋向方案为前奏,查尔斯·瓦尔德海姆(Charles Waldheim)于1997年提出的“景观都市主义”(Landscape Urbanism)从理论维度回应了自然景观与建筑之间的关系。在《景观都市主义:从起源到演变》一书中,作者主张以景观取代建筑成为城市建设的最基本要素。过去处于分离状态的建筑与景观在这一理论中被重新整合:将建筑和基础设施视为城市景观的延续或地表隆起,景观作为加厚的地表结构(thickened ground)成为容纳城市各种自然过程的生态基础设施(ecological infrastructure)和为城市其他功能服务的公共基础设施(public infrastructure)[1]。以景观都市主义作为城市设计理论基础的案例有:用沿河景观带连接城区的波士顿后湾公园(Back Bay Fens)(图1);以动态景观设计修复城市棕地的纽约高线公园(High Line Park)(图2);以及将景观基础设施融入城市肌理的巴塞罗那环形道路系统(Nudo-dela-Trinitat)等。詹姆斯·科纳(James Corner)认为旧时的景观是对传统自然文化意向的追求,大多表现为柔和起伏的田园景色,而当代景观都市主义提倡的是去除田园式的自然伪装,推行景观基础设施系统和公共景观,形成城市区域本身的组织机制[2]。可以看到欧美国家普遍认同并加以实践的景观都市主义强调的是以景观作为城市基础设施的组成部分,而亚洲国家对景观的认识则更像一种对传统自然的心理想象和文化价值观的投射。

1 何谓自然

图1 波士顿后湾公园(引自https://www.asla.org/guide/site.aspx?id=40840)

图2 纽约高线公园(引自https://www.thehighline.org/photos-videos/by-photographer/?)

图3 坚果兄弟“尘埃计划”(引自http://news.artintern.net/html.php?id=60542)

图4 卢梭《斗争的老虎和野牛》(引自http://www.youhuas.com/Artist/oilpainting631.html)

图5 卢梭《梦》(引自https://www.asla.org/guide/site.aspx?id=40840)

图6 倪瓒《容膝斋图》(引自http://www.mmia.com/product/detail/218689.html)

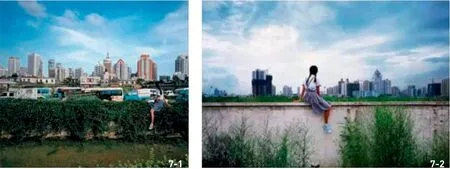

图7 翁奋《骑墙》系列(引自http://www.artlinkart.com/cn/artist/wrk_sr/18bauvr)

2015年民间艺术家“坚果兄弟”实践了一场名为“尘埃计划”的行为艺术,他用吸尘器在北京许多公共空间中吸取雾霾天的灰尘,100天后用这些尘埃制成了一块标准砖放置到一座老房子里(图3)。这次行动再次让城市大规模建设对自然环境的破坏成为社会的热议话题。将建造看作是与自然对立行为的自我批判已成为时代共识。自然与建造究竟是相悖还是共存的关系?这里我们将自然分为3种类型。

1)传统的自然。许多欧美前卫建筑师喜欢用卢梭的丛林场景画作为建筑效果图背景,其作品展现的是一种前工业社会梦境式的传统自然想象。不夹杂现代活动的原始自然显露出野蛮的气息,人类怀有既想亲近又带有某种恐惧、欲望和贪婪的复杂情绪(图4、5)。

正如古代文人热衷用画作反射其对自然和社会的思考,王澍时常用倪瓒的《容膝斋图》来表达自己对建筑价值观和建筑与自然关系的认知。《容膝斋图》不同于没有人类活动的原始自然,一座四柱支起的简单房屋成为人在自然中的安身立命之所,人类通过建造与自然环境建立起联系(图6)。同时画作也可以作为对当下城市无节制发展、盲目奢侈消费的批判证据,既然一所只容得下膝盖的房子就能满足人在天地间的生存需求,那么足以覆盖整个自然景观的建造产物是否是必要的呢?

当代艺术家翁奋在系列作品《骑墙》中给出了他对自然和建造关系的理解(图7)。女孩在画面中央背朝怀旧的(nostalgic)、田园牧歌式的自然,望向高歌猛进、欣欣向荣的城市,隐喻出人类被困住的现状。这不禁引人思考哪一种选择才是正确的未来。

2)人工的“自然”。远观艺术家杨永梁的系列作品《蜃市山水》是泼墨的中国传统山水画,近看才发现画中景物尽是钢筋水泥建造而成的人工构筑物林立在山水背景之中。工业时代的产物临摹出了青山绿水的假象,其搭建起来的场景已然成为我们这个时代的“自然”(图8)。另一位艺术家向利庆的摄影作品《永不摇晃》以艺术视角将上海20世纪50—80年代建造的集体工房立面作为景观素材,通过计算机拼贴的方式呈现出一种特殊的城市肌理(图9)。从更宏观的尺度来看,层层叠叠的人造水泥森林是否可以被理解为一种人工制造的“自然”呢?

3)过度的“自然”。龚自珍在《病梅馆记》中所写:“梅以曲为美,直则无姿”说的是人们刻意挑选、改变梅花原有的姿态以满足文人之趣。艺术家沈少民的作品《盆景》便是对这一“反自然”现象的反讽(图10)。中国传统文化中对美的追求在某种程度上达到了变态的极致,《盆景》放大了梅花被人为地由直变曲的过程。植物被压上酷刑,压、挂、锤、坠,以防它生长为不讨喜的形态,又或是故意在茎干上抹上蜂蜜吸引蚂蚁啃咬,让光洁的枝干长上疤。当建筑因追求某种自然表现状态而刻意创造、再现自然时,可能会走向另一个极端。我们是否可以坦然地接收人类已经处于自己建造的自然中,钢筋混凝土搭起的房屋和昆虫的窝一样自然?继续追求“想象中的自然”甚至是“扭曲的自然”是必要的吗?

图8 杨永梁《蜃市山水》(引自https://www.yangyongliang.com)

图9 向利庆《永不摇晃》(引自https://gallery.artron.net/36/g_works_pic_show_50690.html)

图10 沈少民《盆景》(引自http://www.hiart.cn/feature/detail/955gpzu.html)

2 景观与建筑:亚洲式的自然建筑观

刚刚荣获2019年普利兹克建筑奖的日本建筑大家矶崎新在MIT出版的著作《建筑中的“日本性”》(建築における「日本的なもの」)中回顾了由西方外部视野发起的“日本性”热潮如何影响日本国内建筑地域性形态构成的历史——一场民族主义特性与国际式现代主义的论争。矶崎新的许多作品展现出“勇于拥抱前卫,不满足于复制现有,不拘一格,不断演进”[3]的特点,其内核是他对历史、理论和文化的亚洲式理解。

“山水”作为亚洲文化的共同起源之一,多位建筑师对其有不同的思考和研究成果。钱学森于1990年提出的“山水城市”是在中国传统自然山水观和天人合一的哲学观基础上形成的未来城市构想[4],而马岩松重提的“山水城市”指代的不是字面含义的“山”“水”,而是对自然文化状态的追求,是对中国高速城市化现状的自觉反叛[5](图11)。2013年“山水城市”展中建筑师将建筑模型放置在盆景或园林的微缩景观中,传统园林中建筑的几何形态和山水的有机环境之间残存的一点纯形式的对立在这里被消解:建筑可以高调地矗立成为高耸的山体,也可以低调地俯贴成为起伏的大地。数字化的设计技术和想象力使建筑成为山水,城市也成了山水。新“山水城市”不仅包含了生态理念中必需的自然、环境和人,更从广义的、情感的角度去思考建造,是精神性的建筑观。正如马丁·海德格尔(Martin Heidegger)“建居思”的写作,造房子成了彰显主体存在的物质和心智活动。近年来马岩松的思考和非线性实践逐步与“山水城市”统一起来,为这一批判理念模型做出实体支撑。透过这些带有乌托邦气息的作品和“山”“水”,观者能够体会它们背后隐形的逻辑,并触碰到当代中国涌动的城市和社会脉络。在全球化时代下,未来建造与自然景观的关系可以跳脱中国的具体问题桎梏,成为对全人类未来城市的构想。日本建筑师塚本由晴在讨论相似的“山水主义”时认为,这或许就是亚洲文化圈共享的环境观对于世界当代建筑的独特贡献[6]。

王澍的自然建筑哲学与马岩松不同,他认为在中国传统文化里建筑是次于山水自然之物,换句话说建筑更像一种人造自然物。所谓的“自然之道”是不断向自然学习,使人的生活恢复到某种接近自然的状态,这便决定了中国建筑在场地中时常对自然地形保持谦卑的姿态,建造关系不由社会固定而是追随自然演化[7]。北宋文学家李格非在《洛阳名园记》中提出了园林的六大原则——宏大、幽邃、人力、苍古、水泉、眺望。其中宏大指的是包容世界,人力指人与自然的联系,水泉则说明园林的核心是水,可见中国园林是与自然对话的主观观念性艺术[8]。王澍的“精神山水”使他乐于从文人状态出发思考建筑与传统自然景观的联系,其作品也体现出对“道法自然”的东方哲学的追寻,通过学习自然法则,经过内心智性和诗意的转化,将建筑、城市、自然和诗歌融合为无法分割、难以分类、密集混合的综合状态。

此处我们讨论的不再是设计技法或是如绿色建筑一类套加在建筑上的技术性考虑,而是对自然和建造关系的认知价值观。

在2015年第四届中国建筑传媒奖中王澍提出了“自然建造”的评奖理念。这里的“自然”指涉的并非是用自然材料建造,而是有理性、有逻辑地建造,它对任何国家体制下的社会化大型生产都带有强烈的质疑和批判色彩,追求的是“反标志性建筑”。人类必须处理好人工建造成果与自然的关系,但回归自然并不意味着要回到衣不蔽体、食不果腹的原始状态,而是要建立在现代社会先进的技术和理念之上。例如混凝土在当代建筑师眼中其实被视为一种自然的、舒服的材料,德国杜塞尔多夫学派艺术家贝歇尔夫妇(Bernd and Hilla Becher)收集了大量被认为是冷漠、粗糙的工业建筑影像,从“类型学”角度展示出工业建筑和混凝土形成的特殊风景和美感(图12)。中国台湾建筑师谢英俊在四川汶川地震后进行的一系列重建设计中没有选择地域材料,而是采用了大量轻钢龙骨(图13),受到了“不自然”的批判。然而相对木头、夯土等自然材料,轻钢作为廉价、轻质、便于运输、可快速搭建的材料对震区的灾后重建是更为现实、有效的材质选择,是一种理性的建造方式。“自然”在这里成为副词。

图11 山水城市(引自http://mixinfo.id-china.com.cn/a-14722-1.html)

图12 贝歇尔夫妇工业建筑影像(引自http://www.sohu.com/a/214065496_721554)

图13 谢英俊灾后重建现场(引自http://www.ikuku.cn/project/sichuanmaoxian-yangliucun-xieyingjun-jianzhushi-shiwusuo)

图15 迪勒与斯科菲迪奥,模糊建筑[10]

图16 赫尔佐格&德梅隆,瑞克拉糖厂[6]

图17 赫尔佐格&德梅隆,加州酒窖项目[6]

3 风景中的建筑

许多建筑师和艺术家都在探讨和实践如何自然地在风景中建造建筑。20世纪法国观念艺术家伊夫·克莱因(Yves Klein)在其著作《空气建筑学》中提倡用风、火、光等自然元素完成无实体建造[9](图14),这一想法于2002年瑞士博览会上在美国建筑师迪勒与斯科菲迪奥(Diller & Scofidio)的“模糊建筑”中被实现(图15)。建筑由湖里泵上来的水经过滤、加压喷出来的水雾形成,仅在世博会展览期间存在,水阀关闭建筑也随之消失[10]。

另一种自然建造模式是将人工材料通过装置或观念艺术将自然进行概念性转化。赫尔佐格与德梅隆(Herzog & Demeuron)在瑞士瑞克拉糖厂(Ricola)厂房项目中与德国著名摄影师托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)合作,将自然的植物叶片从浮雕到摄影图像进行了多次转换,并在建筑表皮不断重复,覆盖了整个建筑立面(图16)。自然事物被一再转化,与建造物之间形成有机的联系。2位建筑师在加州酒窖设计方案中从极少主义艺术家罗伯特·史密森(Robert Smithson)的装置艺术中获得灵感,在进行酒窖立面设计时将石块放置在金属框内,原本不规则的毛石被限制在规则、精确的铁网中进行人工可控的模数化处理。自然成了被“规训”的对象(图17)。

由恩瑞克·米拉莱斯(Enric Miralles)和卡米·匹诺思(Carme Pinos)在巴塞罗那郊外设计建造的伊瓜拉达墓园(Igualada)展现了西班牙现代主义式的地域景观理解(图18)。墓地像一条匍匐在地面上的巨大伤痕,横亘在遍布郊区的工厂与商店之间。入口处错落组合的金属长杆、锋利的墓石边缘,以及包裹碎石护坡的金属网,每一个似乎危险的细节都在用粗野和暴力的形态表述宗教的奥义:人的尊严在建造中被大地剥夺,双脚沾满泥土,双手因开凿利器而流血,人的肢体在修造中与大地一起被破碎和肢解,从而换得救赎的希望。建筑师无法逃脱现代技术和生产方式的理性,但伊瓜拉达墓地仍然用地面中四散排列的木块铁块、超越理性堆积的墓棺单元、下沉的坡道、嵌入地面的混凝土和钢板全部指向终点的椭圆形墓区,传达了命运与死亡的主题。米拉莱斯不认为建筑的完工意味着结束,自然的流水和泥土使木块腐烂,使金属构件氧化生锈,雨水的冲刷在混凝土的表层留下印痕,建筑与自然间构成了具有生命力的联结方式[11]。

近年来国内许多建筑作品也在自然风景的衬托下获得更有利的观赏性和体验性,如董功的“网红作品”——南戴河海边图书馆,建筑以铅灰色海浪和淡黄的沙滩为背景,内部冥想空间提供了感知海、光线和风的场所,使人与海之间建立起某种精神联系;李虎于阿那亚建造的UCCA沙丘美术馆同样以海洋为大环境,从沙与海的微妙平衡间找到灵感,在沙丘下创作了洞穴状的自然形态;张雷在桐庐戴家山所做的云夕酒店藏身山林间,最大限度地保留并加强原实体结构,结合畲族文化特色,用当地的廉价材料激活以酒店为载体的当代乡土生活方式;以及斯蒂文·霍尔(Steven Holl)在深圳万科中心方案中以大面积公共景观穿越建筑底层空间的构筑方式,均是对如何处理自然景观与建筑关系的回答。

今天,或许“自然建造”的理念能够提供一种跨越城市、建筑和景观的新的设计价值观,并在人类的建造活动中与风景、景观和自然构筑良性互动的未来。

图18 米拉莱斯,伊瓜拉达墓园(引自http://www.archdaily.cn/cn/890446/ad-jing-dian-yi-gua-la-da-mu-yuan-en-rui-ke-star-mi-la-lai-si)

致谢:感谢同济大学建筑与城市规划学院博士研究生黄钰婷对本文的贡献。