信息、信任与电子商务平台的差异化治理

周素华,陈润平

绪 论

从经济实质的角度来看,电子商务是一种依托互联网信息科技的交易模式,其主要是供需双方依托某个平台实现供需匹配和商品或服务交割的过程。[注]在此之外,还存在自建网站的电子商务经营者直接与消费者进行交易,如Apple官网上售卖的Apple产品。此种模式虽然没有依托某个具体的电商平台,但却依托于整个互联网web平台。然而,几乎没有人会认为互联网web平台需要对这些网站承担什么法律或道德责任。这也反映出当一个平台逐渐演变成交易基础设施时,平台的角色与责任也在悄然发生变化。笔者将在后文进一步论述。其中,电子商务平台(以下简称“电商平台”)通过搜索引擎服务来实现交易双方的供需配对,通过信用评价、担保交易、投诉维权、在线争议解决等服务来降低信息不对称程度,构建供需双方之间的交易信任关系。[注]参见蒋大兴:“信息、信任与规制性竞争——网络社会中二手房交易之信息传递”,载《法制与社会发展》2014年第5期,第118~141页。

从交易成本经济学的角度来看,电子商务模式与传统的交易机制之间存在功能性替代关系。[注]威廉姆森沿着科斯提出的交易成本概念对各种交易展开研究,其发现传统上存在两种典型的交易机制,一是市场合约的交易机制;二是企业命令的交易机制。在这两种交易方式之间,还存在着第三种交易机制,即有担保的合约交易机制。电子商务这种交易机制,通常情况下属于第三种交易机制中的三方治理模式,但也存在着以更低的交易成本进行的市场合约交易方式,如自建网站型电子商务模式。See Oliver E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, China Social Sciences Publishing House, 1986, pp.15~205. R. H. Coase, The Nature of the Firm, In Economica, New Series, Vol. 4, No. 16 (Nov., 1937), pp. 386-405.其在近十几年中得到迅速发展的主要原因在于:相比于传统交易机制,电子商务模式在某些情境下,其交易成本更低。从而,能够使交易以更加经济、更多数量、更高频率的方式发生,创造更多的生产者剩余和消费者剩余,提升社会总体福利水平。[注]See N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, 7th ed., Cengage Learning, 2015, pp. 135-154.

然而,在该模式之下衍生出诸多新现象和新问题,如电子商务平台经营者[注]参见杨立新:“网络交易平台提供者民法地位之展开”,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2016年第1期,第23~33页;杨立新、韩煦:“网络交易平台提供者的法律地位与民事责任”,载《汉江论坛》2014年第5期,第84~90页。、大数据“杀熟”[注]参见邹开亮、刘佳明:“大数据‘杀熟’的法律规制困境与出路——仅从《消费者权益保护法》的角度考量”,载《价格理论与实践》2018年第8期,第47~50页。、“抄信”[注]参见陈兆誉、余军:“平台‘炒信’治理模式的转型重构:走向多元共治”,载《学术交流》2018年第5期,第92~98页。等。面对这些层出不穷的新现象、新问题,理论界与实务界展开诸多探索,但其多是问题发生后就事论事的展开研究,未能深入挖掘电子商务模式的经济实质,提出一种综合性、前瞻性的电子商务监管与治理理论。[注]参见莫林:“网约车规制策略转向:从整体管控到技术治理”,载《甘肃政法学院学报》2018年第5期,第139~149页;成也、王锐:“网络直播平台的治理机制——基于双边平台视角的案例研究”,载《管理案例研究与评论》2017年第4期,第355~363页;杨婧:“基于平台治理视角下的电子商务打假问题”,载《经济研究导刊》2015年第19期,第322~325页。

本文将从电子商务模式的经济实质与交易成本经济学的视角切入,以完成一项交易所需要的三个基本要素为展开,研究电商平台在不同电子商务交易情景中所充当的交易角色,提出相应电商平台交易角色识别方法。并且主张针对电商平台在不同交易情景所充当的不同交易角色,采用相应的电商平台内部治理规范,对电商平台内部实施差异化治理。

一、 交易三要素:需求、信息与信任

交易是一种自愿交换行为。这一行为的发生,前提条件是交易双方都拥有对方所需要的东西,即交易双方互为彼此的供给方和需求方。例如,在通常的买卖合同关系中,买方是货物需求方,同时也是货币供给方;卖方是货物供给方,同时也是货币需求方。[注]经济学中的交换有两种:一种是直接交换,即以物易物;另一种是间接交换,即以货币作为媒介的交换。间接交换相比直接交换交易成本更低,因此现代社会主流交换模式是间接交换。除此之外,以诸如企业形式进行的多人之间合作互换也被视为一种交换形式,其机理与两人之间的交换一样。参见张维迎:《经济学原理》,西北大学出版社2015年版,第57~73页。

在明确这一基本前提条件下,我们知道,交易不是在任意两个人之间发生的,而是在特定两个人之间发生的。这意味着交易双方需要花费一定的搜索和联络成本去寻找与其互为供需方的人。我们把这一搜索和联络成本称为交易成本[注]交易成本是由科斯提出来的经济学概念,其是指为了完成交易而必须支付的成本,除了搜索和联络成本之外,还包括谈判、签约和执行等过程中所需要支付的成本。参见张维迎:《经济学原理》,西北大学出版社2015年版,第70页。或信息成本。只有搜索和联络成本低于交易所能带给双方的收益时,一项交易才有可能发生。[注]See R. H. Coase, The Nature of the Firm, In Economica, New Series, Vol. 4, No. 16 (Nov., 1937), pp. 386-405.换句话说,交易出现的前提条件是在考虑生产成本和交易成本后,交易的完成能够使交易双方受益。[注]参见张维迎:“法律制度的信誉基础”,载《经济研究》2002年第1期,第3~13,92~93页。

考虑到人的有限理性和机会主义倾向,仅仅具备交易双方互为供需方和交易的双方获益性这两个基本条件,并不足以使交易发生并完成。[注]See Oliver E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, China Social Sciences Publishing House, 1986, pp.15-84.例如,在一项明知交易结果对双方有利的远程非接触性交易中,双方都会担心一方付款或交货后,另一方拒绝履行或者欺诈履行其交货或付款义务。在这种情况下,若买卖双方缺乏足够的信任,则该项交易不可能完成。这意味着,一项交易完成的第三个条件是交易双方彼此信任对方能够诚信履行合同义务。[注]准确地讲,交易中所需要的信任除了对交易双方的信任,还包括对交易媒介的信任。例如,在货银交易中,卖方除了要信任买方会交付货币外,还需要信任货币的发行者不会滥发货币使货币过度贬值,社会上的其他人能够接受他用货币去换取商品或服务。又如,在信用卡交易中,卖家必须信任信用卡发行者到期能够向其支付相应的货币,信用卡发行者必须信任信用卡持有者到期向其支付相应的货币。然而,不论交易中的信任关系多复杂,都可以拆分成两两之间的信任关系,因此无需过多讨论。参见张维迎:《信息、信任与法律》,生活·读书·新知三联书店2003年版,第252~273页。

这种信任有两种来源:一种是基于道德的信任,即无需采取任何防护或担保措施,纯粹基于对方的品行,信任对方不会采取欺诈或拒绝履约等机会主义行为;一种是基于策略的信任,即在采取一定的防护或担保措施之后,才信任对方会诚信履约。[注]参见蒋大兴:“信息、信任与规制性竞争——网络社会中二手房交易之信息传递”,载《法制与社会发展》2014年第5期,第118~141页。前一种信任需要交易双方花费一定成本去搜索相对方的品行信息,后一种信任需要交易双方花费一定成本去构建防护或担保措施。不论是采用何种方式去构建交易所需要的信任而花费的成本,我们都将其统称为交易成本。只有在双方各自花费的总的交易成本和生产成本低于各自通过交易获取的总的收益时,一项交易才会发生。[注]当然,考虑到交易过程的不确定性以及不同阶段下交易双方的行为激励结构不同,也会出现成本大于收益的交易结构。但此种交易往往是不可持续性重复的,因此通常情况下是收益大于成本。参见张维迎:《博弈与社会》,北京大学出版社2013年版,第81~126页;[美] 普拉伊特·K. 杜塔:《策略与博弈:理论及实践》,施锡铨译,上海财经大学出版社2005年版,第273~306页。

综合上述内容,我们可以给交易下一个简单的定义,即交易是指供需双方基于信任而实施的交换行为。[注]交换是人们在自愿的基础上进行的有关产品所有权的转让以及其他形式的相互合作。参见张维迎:《经济学原理》,西北大学出版社2015年版,第57页。任何一项交易的达成都至少需要同时具备需求、信息和信任这三个要素。其中需求是交易的最原始动机,其暗含着交易的获益性,其大小通常是恒定的,难以人为改变的。信息是交易的基本前提,其至少包括交易双方互为彼此的供给方和需求方的信息。信任是交易的保障,其有两种类型:一是基于道德的信任,二是基于策略的信任。前一种依赖于交易相对方的品行信息,后一种依赖于防护或担保措施有效性的信息。[注]参见张维迎:《信息、信任与法律》,生活·读书·新知三联书店2003年版,第252~273页。Timothy Frye:“购者自慎:制度、合同和俄罗斯的商品交易所”,载[美]戴维·L. 韦默主编:《制度设计》,费方域、朱宝钦译,上海财经大学出版社2004年版,第52~83页。信息和信任的获取暗含着交易成本,或称消除信息不对称的成本,其大小与获取信息与信任的方式或机制有关。

一项交易的完成,要求交易的总收益大于交易成本与生产成本之和。[注]严格来讲,经济学的分析基本单位是个体,因此交易的达成必须是交易双方各自的总收益大于各自所支出的交易成本和生产成本。在对双方整体而言交易总收益大于交易总成本,但对一方而言交易总收益效益其支付的总成本的情况下,交易不会达成。然而,在满足交易对双方整体有利的情况下,双方总能通过谈判使得交易对各自均有利。其中,交易成本包括履约成本和获取信息与信任的成本。在生产成本和履约成本所依赖的生产技术和物流技术既定的情况下,一项交易是否发生、以何种方式进行(如实体店交易、电视电话交易、网店交易),取决于获取信息和信任的成本是否足够低,以及哪种获取方式的成本更低。[注]严格来讲,特定的生产技术与物流技术与特定的交易组织方式之间存在一定的关联性,因此生产技术与物流技术的变化会引起交易组织方式选择的变化。例如实体店交易与客运成本相关,网店交易与货运成本相关,客运成本与货运成本的变化会引起交易是以实体店交易方式展开还是网店交易方式展开的选择。但在一定时期内,生产技术和物流技术是恒定的,因此本文不考虑这些因素。电子商务便是依托互联网信息科技,为交易双方提供一种更低的获取信息和信任成本的交易机制。电子商务的治理便是对这一套新型的获取信息和信用的交易机制的治理,核心在于确保该套交易机制的有效性,以便电子商务的持续健康发展。

二、 信息与信任的供给模式和电商平台的交易角色

(一) 作为信息传递者的电商平台:品牌网店模式

品牌网店是市场的长期参与者,其拥有着良好的市场信誉,[注]博弈论和信息经济学认为,声誉机制能够约束行为人的机会主义行为,增强其合作的动机,有助于构建消费者对商家的交易信任关系。在声誉机制能够发挥作用的情况下,往往不需要其他机制辅助便可以消除消费者对商家主体信用和商品信息的不对称。参见张维迎:《博弈论与信息经济学》,上海人民出版社2004年版,第300~381页。具备较强的履约激励。在通常情况下,消费者无需支付或者仅需支付很少的成本便能获取其信用状况信息,对其产生交易上的信任关系。因此,在品牌网店电子商务模式中,品牌网店仅需借助特定平台向消费者传递商品或服务信息,与消费者取得联系,达成交易,并通过支付系统和物流系统履行合同义务。在这一过程中,电商平台仅仅起到供需信息传递通道的作用,方便品牌网店发布商品或服务信息、与消费者取得联系。在品牌网店这一电子商务模式中,规制的重点在于信息披露的真实性,包括主体信息披露的真实性和商品信息披露的真实性。前者的责任主体是电商平台,即电商平台需要对申请开设品牌网店的主体身份进行核验,确保其主体身份信息的真实性,避免他人仿冒开设品牌网店。后者的责任主体是品牌网店本身,即品牌网店需要对其所披露的商品信息真实性负责,电商平台作为一个消极的信息传递者,对品牌网店所披露的商品信息的真实性不负责。

与品牌企业在电商平台上开设的网店类似,品牌企业通过自建网站形式从事电子商务活动也是类似的规制。互联网web平台需要确保品牌企业自建网站的网址具有唯一性和专用性,网络搜索引擎服务提供者需要在搜索结果界面将品牌企业自建网站标识为“官网”。确保网站的主体信息真实性,避免假冒网站的出现。品牌企业对其自建网站上所披露的商品信息真实性负责。

综上所述,在品牌网店电子商务模式之下,规制或治理的重点在于主体信息和商品信息披露的真实性。电商平台作为一个消极的信息传递者,其仅对品牌网店的主体信息真实性负责。商品信息的真实性由品牌网店自身负责。至于品牌网店对消费者的交易信任关系,通常通过先付款后交货,或者一手交钱一手交货(如货到付款、上门自提)等方式解决,不存在规制或治理的需求。

(二) 作为信任构建者的电商平台:淘宝网模式

与品牌网店模式不同,淘宝网模式中的商家都是一些小牌网店,其自身的知名度有限。消费者对其知之甚少,需要花费极大的成本才能获取其信用状况信息,难以建立起对其履约能力和意愿的信任。因此,电商平台除了提供主体身份信息认证、商品信息发布和商品信息搜索外,最重要的是帮助交易双方构建彼此的交易信任关系。

具体而言,淘宝网模式下的电子商务交易信任关系建构包括两个问题:一是事前信息不对称问题,具体包括商品信息披露的真实性与消费者信息感知的准确性;二是事后信息不对称问题,具体包括诚信履约和避免事后敲诈行为。

第一个问题主要通过商品关键信息的事前披露与真实性保证义务[注]《中华人民共和国电子商务法》第十七条规定了电商经营者的真实信息披露。该项制度仿照金融领域中的信息披露规制,有助于消除消费者对电商经营者的信息不对称,构建消费者对电商经营者的信任关系。参见彭冰:《中国证券法学》,高等教育出版社2007年版,第3~138页;朱锦清:《证券法学》,北京大学出版社2004年版,第66~96页。、信用评级与评价机制[注]《中华人民共和国电子商务法》第三十七条规定了电商平台应建立健全信用评级和评价机制。该机制通过模仿传统熟人社会中局部性知识共享的信用信息凝聚方式,借助互联网信息技术把分散的局部性知识汇聚在一起,建立一个信用信息池,消除对商家主体信誉和商品状况的信息不对称。该项机制虽然存在消费者的评价激励不足,抄信或恶意评价等情形,消费者的评价行为缺乏熟人社会中的非正式规范约束,从而在一定程度上降低其有效性,但总体而言还是有利于消除消费者对商家的信息不对称的。参见潘勇:“逆向选择视角下信用评分机制与担保机制的效用研究——基于淘宝网的案例分析”,载《商业经济与管理》2013年第6期,第22~28页。、七天无理由退货权利[注]《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十五条规定了消费者的七天无理由退货权利,有助于消除消费者对信息传递失真的担忧,降低消费者的交易风险,有助于构建消费者对商家的信任关系。参见段媚媚:“论消费者反悔权的法律属性”,载《学术探索》2016年第7期,第67~71页;刘凯湘、罗男:“论电子商务合同中的消费者反悔权:以《消费者权益保护法》第25条的理解与司法适用为重点”,载《法律适用》2015年第6期,第59~65页。等解决,电商平台的责任在于确保卖家披露与保证义务的履行,买家退货权利的合理顺畅行使,在卖家不履行义务或者买家权利行使受阻时进行干预。同时,电商平台还需要加强信用评级与评价机制的有效性建设,查处“抄信”[注]“抄信”行为包括通过虚假交易刷单,刷好评,红包引诱或者暴力威胁买家给予好评或者删除差评等行为。参见陈兆誉、余军:“平台‘炒信’治理模式的转型重构:走向多元共治”,载《学术交流》2018年第5期,第92~98页。和恶意差评行为[注]恶意差评行为包括以打压竞争对手为目的而实施的差评行为以及买家以敲诈勒索实施的差评行为。参见应飞虎:“消费者评价制度研究”,载《政法论丛》2018年第1期,第111~123页。,激励买家对商品和服务进行公正评价。

第二个问题主要通过支付宝担保交易解决。由买家将价金存放到支付宝上,在收到货物核验无误之后通知支付宝向卖家支付相应的价金。在这个过程中,买卖双方均存在着恶意指称对方未履行义务或者不完全履行义务,实施事后敲诈行为的风险。因此,需要引入一套成本低廉的投诉与纠纷裁决机制。其可以是由法院提供的诉讼机制,也可以是由电商平台提供的在线纠纷解决机制[注]法彦有云:无救济则无权利。《中华人民共和国电子商务法》第六十三条规定允许电商平台建立在线纠纷解决机制。该项机制有助于降低电子商务纠纷的解决成本,使得当事人的权利能够以较低成本得到救济,从而确保商家的真实披露义务等能够得到确实的履行,有助于构建电子商务交易双方的交易信任关系。参见胡晓霞:“我国在线纠纷解决机制发展的现实困境与未来出路”,载《法学论坛》2017年第3期,第97~105页;郑世保:“论我国在线解决纠纷机制的完善”,载《中国社会科学院研究生院学报》2017年第4期,第126~136页;李峰:“在线纠纷解决民间规则与程序法之互动——以《淘宝争议处理规则》为例”,载《民间法》2017年第2期,第204~215页。。

综上所述,淘宝网模式下,电商平台首先作为信息传递者,提供主体身份核验认证、商品信息发布和商品信息搜索等服务。其次,电商平台还承担着交易双方信任关系构建者的角色,监控卖家履行商品信息披露和真实保证义务,买家退货权利合理顺畅行使,进行信用评级和评价机制有效性建设,自愿提供担保交易服务和在线纠纷解决机制服务。

(三) 作为信用承担者的电商平台:网约车模式

在品牌网店和淘宝网模式之下,电商平台可以作为一个信息传递者或者信任构建者,独立于商家和消费者,充当供需信息匹配和信任建设的角色。其前提有三:一是商家作为一个市场主体,可以较低的成本汇聚足以使消费者对其产生信任的信用信息(如品牌店的市场声誉、信用评级和评价、主动赠送运费险传递可信任的信号[注]《消费者权益保护法》第二十五条规定了消费者的七天无理由退换权,商家主动赠送运费险相当于提供免费的试用服务,根据不完全信息博弈中的信号理论,只有对自己的商品质量有信心的商家才敢于提供免费试用服务,因此主动赠送运费险相当于一个向消费者传递一个可信任的信号,有助于构建消费者对商家的信任关系。参见张维迎:《博弈论与信息经济学》,上海人民出版社2004年版,第300~381页。等);二是该信用信息可以有效地传递到消费者手中,以便构建对商家的交易信任关系;[注]信息传递过程中容易出现信息失真和信息过载问题,因此有效的信息传递机制是构建电子商务信任关系的前提之一。三是消费者对商家有选择权,根据自身对交易风险与交易收益的衡量判断是否采取电子商务模式交易,与哪个商家进行交易。

只有建立在消费者能够以低成本获知具体商家的有效信用信息,并且对商家有选择权的情况下,消费者才能针对具体商家做出具体的定价。如果消费者无法获取具体商家的信用信息或者对商家无选择权,则消费者只能根据对市场一般风险的认知做出一般性的定价,此种情况容易出现逆向选择,最终导致整个市场萎缩。

在网约车电子商务模式之下,尽管网约车平台提供信用评级和评分、先服务后付款等服务,但由于乘客在网约车交易过程中只能选择平台、车型和价位,无法选择司机。有关网约车司机的信用信息也无法事先有效传递到乘客处,乘客无法建立起对网约车司机的交易信任关系。在此种情况之下,乘客只能基于对该平台上市场风险的一般认知进行定价,若无其他外力介入干预,则会发生逆向选择的风险。

为了避免逆向选择风险的发生,由网约车平台替代网约车司机与乘客进行交易中,成为化解逆向选择风险的良策。具体理由有二:一是乘客可低成本获取网约车平台的信用信息(市场声誉),并在此基础上选择交易的网约车平台,实现针对市场主体信用状况的风险定价而非针对市场的一般风险定价,避免逆向选择;二是网约车平台在成为交易的一方后,需要对乘客承担相应的责任(补充责任或连带责任),从而激励网约车平台采取必要措施对司机的资信和车辆状况进行检查,监督网约车司机的服务行为,起到净化网约车平台内部市场的作用。[注]参见彭岳:“共享经济的法律规制问题——以互联网专车为例”,载《行政法学研究》2016年第1期,第117~131页。

综上所述,在消费者无法以低成本获取具体商家的有效信用信息或者消费者对具体商家没有选择权时,为了避免逆向选择风险的出现,更好地激励电商平台对商家的资信和服务行为进行监管,应当由电商平台作为信用承担者,代替具体商家成为交易的一方。

三、 电商平台交易角色与电商平台内部治理

品牌网店、淘宝网和网约车模式是电子商务中的信息与信任供给的三种典型模式,其中涉及到的主体数量较少,主体与行为特征明显,对其中的电商平台所充当的交易角色识别较为容易。然而,在一些涉及主体数量较多,主体与行为特征较为模糊的电子商务模式则可能存在信息与信任供给模式与电商平台交易角色识别困难的问题,从而导致相应的规制重点偏离。为此,本节将首先对电商平台交易角色的识别方法展开论述。在此基础上,针对电商平台在不同情境中所充当的不同交易角色及其存在的主要风险,提出信息、信用风险与一体化规制,对电商平台内部采用差异化治理策略。最后,本节以外卖平台为例,分析在混合型电子商务模式之下,如何对电商平台的交易角色进行识别,并运用本节提出的差异化治理策略。

(一) 电商平台交易角色的识别方法

从经济学的基本分析方法来看,判断电商平台交易角色的前提在于识别电商平台处于何种交易关系中。而交易关系的确定,是以交易主体和交易行为两方面为基础的。其中,交易行为是由交易主体实施的,因此,对于电商平台交易角色识别的第一步是确定与电商平台发生交易关系的主体。

关于交易主体的确定方法,应当把握交易的核心是供需双方基于信任而实施的交换行为,即在一项最简单的交易中包含两方主体:一是供给方,二是需求方。结合电子商务的特殊性,在一项最简单的电子商务交易关系中包含三方主体,即供给方、需求方和电商平台。由于复杂的电子商务交易关系是由多项简单的电子商务交易组合而成的,电商平台一项复杂交易关系中充当不同的交易角色,对于电商平台交易角色的分析,应当以最简单的电商交易关系为分析单位。因此,确定交易主体时,应对交易中涉及到的交易需求进行拆分,确定在一项电子商务交易中,存在多少项交易需求,从而确定存在多少个需求方。在此基础上,确定相应的供给方。

在确定交易的主体后,我们需要进一步对交易主体的特征与交易行为的特征进行分析,观察其是否符合品牌网店模式、淘宝网模式或网约车模式中的一种。在这一过程中,核心在于确定品牌网店、淘宝网和网约车这三种典型信息与信任供给模式中的主体与行为特征。

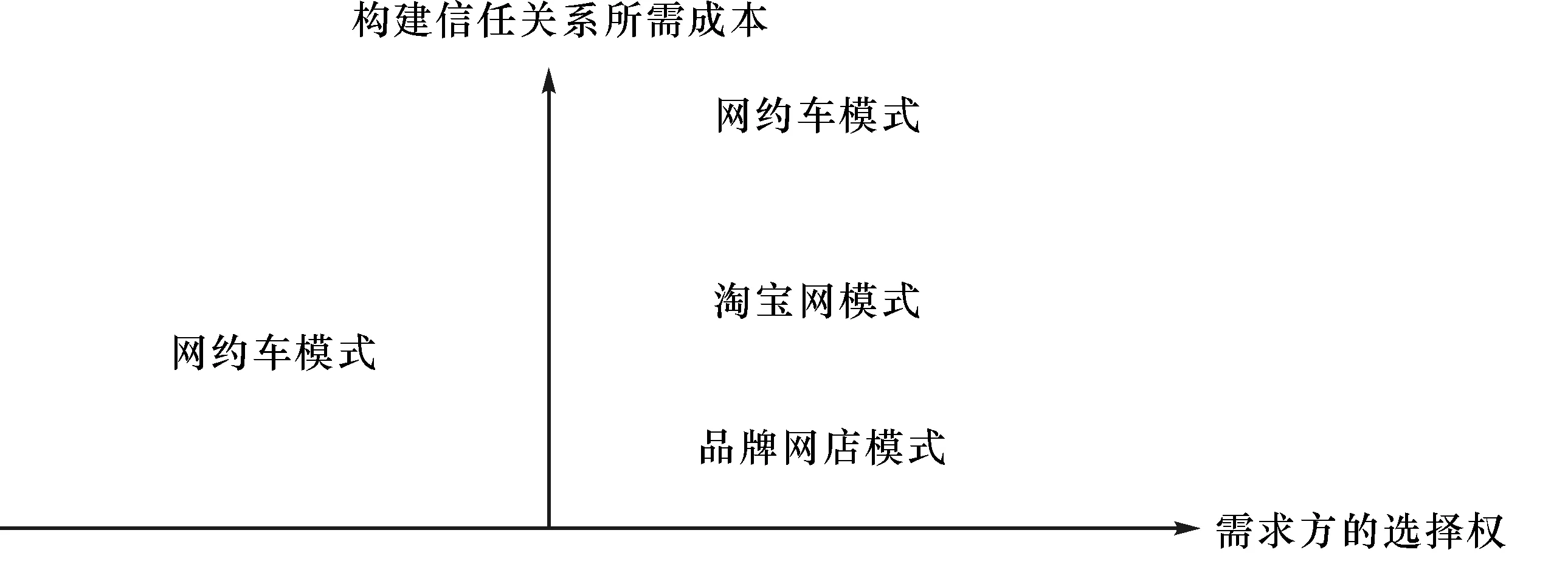

结合上一节的分析可知,在品牌网店模式下,交易的需求方对供给方有选择权,且在通常情况下,交易需求方无需支付或者仅需支付很少的成本便能获取交易供给方的信用状况信息,对其产生交易上的信任关系。在淘宝网模式下,交易的需求方对供给方有选择权,但其需要花费极大的成本才能获取交易供给方信用状况信息,难以在无第三方介入的前提下建立起对其履约能力和意愿的信任。在网约车模式下,交易需求方对供给方无选择权,或者对供给方有选择权,但由于信息不对称过于严重,消除信息不对称(获取供给方信用信息)的成本过高或者几乎不可能消除,存在巨大的逆向选择风险。为了便于读者对三种模式的区别有一个总体性的把握,笔者总结如下图:

图一 信息与信任供给模式判断标准

从上图可以看到,在交易需求方对交易供给方有选择权的情况之下,三种信息与信任供给模式的区别仅在构建供需双方信任关系所需成本上有所不同。对于品牌网店模式而言,由于交易供给方属于市场长期参与者,且知名度高,可以直接通过市场信誉机制[注]在博弈论的语境中,市场信誉机制发挥作用有三个前提:一是知名度高,便于交易相对方识别对方的主体身份;二是交易信息可流通,便于交易相对方将对方在交易中的行为表现传递出去;三是属于市场长期参与者,便于交易相对方通过拒绝与其再次交易的方式惩罚对方的不诚信行为,以此威慑对方,迫使其诚信交易。参见张维迎:《博弈论与信息经济学》,上海人民出版社2004年版,第300~381页。向交易需求方传递其信用状况信息,构建交易双方信任关系。在该模式之下,建立供需双方信任关系所需成本最低。对于淘宝网模式而言,由于交易供给方知名度低,且部分交易供给方属于市场短期参与者,市场信誉机制无法发挥作用,需要通过电商平台介入,采取一系列措施才能构建交易双方信任关系。因此,相比于品牌网店模式,淘宝网模式构建供需双方信任关系所需成本较高。

前文已述,一项交易的发生前提是交易发生后的总收益大于为促成交易发生的总成本。当交易双方的信息不对称程度过于巨大,以至于电商平台构建交易双方信任关系所需的成本大于交易发生的收益时,该项交易便无法在淘宝网模式下发生,更无法在品牌网店模式下发生。或者,即便该项交易发生,也存在着巨大的逆向选择风险,导致市场整体萎缩。在此种情况下,只能采用网约车模式,由电商平台替代交易供给方与交易需求方进行交易。只要电商平台自身的知名度够大,便可以通过市场信誉机制对电商平台的制约,构建起电商平台与交易需求方之间的信任关系。此时,电商平台内的交易供给方便演变为一个电商平台内部员工或者类员工。如果电商平台自身知名度不足,则可以由另一个知名的市场主体为该电商平台提供担保,由市场信誉机制来约束该知名市场主体,由该知名市场主体来约束电商平台,从而使得交易得以发生。

综上所述,电商平台交易角色的识别分为三步:一是确定一项电子商务交易中存在多少项交易需求,以此确定存在多少对简单电子商务交易关系;二是以交易需求为基点,识别出各项简单电子商务交易关系中的需求方、供给方和电商平台;三是分析一项简单电子商务交易关系中各方的主体特征与行为特征。第二步可按照以下三个步骤进行判断:一是判断交易需求方对交易供给方是否有选择权(若无,则为网约车模式;若有,则进入第二步判断);二是判断交易供给方的知名度大小,市场信誉机制能否发挥作用(若可以发挥作用,则为品牌网店模式;若不可以,则进入第三步判断);三是判断电商平台构建交易信任关系所需成本是否超过交易总收益(若未超过,则为淘宝网模式;若超过,则为网约车模式)。

(二) 信息、信用风险与一体化规制

前文论述了电商平台在品牌网店市场、淘宝网店市场、网约车市场中所分别充当信息传递者、信任构建者、信用承担者的角色。这三种类型分别对应传统交易模式中的市场合约交易模式、有担保的合约模式、企业命令交易模式,[注]See Oliver E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, China Social Sciences Publishing House, 1986, pp.15-205.区别仅是在交易的组织上更加灵活,成本上更加低廉。在这三种交易模式的内部治理中,可以借鉴传统的治理模式,对其加以改造以适应新型的交易现象。

传统对于市场交易中的规制,核心在于信息规制、信用风险规制与一体化规制。对于电商平台内部的治理也不例外。具体而言,针对品牌网店模式下的电商平台内部治理,由于交易双方的信用风险较低,对其规制的重点在于信息规制,即沿用传统的工商登记与工商信息公示思路,由电商平台按照《电子商务法》第二十七条,代替工商局的位置,对进驻其平台的品牌网店主体身份信息进行核验,防止假冒品牌网店的开设。与此同时,由电商平台按照《消费者权益保护法》第四十四条,负责在纠纷发生时提供品牌网店的身份、地址和有效联系方式等信息,或者按照《电子商务法》第十五条之规定,仿照传统的工商信息公示办法,要求品牌网店持续公示营业执照信息和行政许可信息。对于商品信息的规制,则按照《电子商务法》第十七条,仿照传统的商品信息标识与明码标价办法,要求品牌网店尽到事前披露商品信息与真实性保障义务。电商平台仅需按照《电子商务法》第二十五、三十一、六十一条等规定,尽到记录和保存交易信息、协助监管和纠纷解决义务即可。与品牌网店类似的是品牌企业的自建网站经营模式,其治理的核心也在于信息规制。具体由互联网web平台承担网址的唯一性和不可篡改性,以及协助监管义务,由搜索引擎服务组负责官网标识义务。

针对淘宝网店模式,其中的信用风险比较高,其内部治理不仅需要对信息进行规制,还需要对信用风险进行规制。电商平台除了要对平台内经营者的身份信息进行登记核验外,还需要按照《电子商务法》第二十九、三十六条之规定,尽到对平台内经营者未获行政许可经营、未经安全保障及环境保护等核心重大风险进行处置、报告和公示义务。对于电商平台未经资质审核义务以及未尽及时处置义务的,应当承担相应的民事和行政责任。对于搜索结果排序、信用评价制度等构建消费者对平台内经营者信任关系的核心制度,应当做到公正不干涉。对于竞价排名的商品或服务,应当按照《电子商务法》第四十条标识为“广告”,遵循广告法的相关规定。电商平台应当通过评价规则公示、公开征求意见、打击“抄信”和恶意评价行为、鼓励消费者对商品或服务进行评价,以确保信用评价机制的有效性。对于采用支付宝担保交易等模式进行银货交割的,应当监控提供担保交易服务者自身的信誉状况,实施担保价金集中账户存放监管,[注]《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(银办发[2018]114号)规定将支付机构客户备付金全部集中交存。以便建立起电子商务交易双方对于担保交易模式的信任。对于可能出现的事后敲诈行为,应当鼓励电商平台建立成本低廉的投诉与争议在线解决机制,识别敲诈行为与正常的投诉维权行为,降低事后敲诈行为的发生概率。[注]事后敲诈行为发生的原因在于,在由第三方进行裁决,解决争议的过程中,由于双方的合同履行情况在事后难以证明,不能被第三方所观测到。当事人与第三方之间存在信息不对称,因此当事人需要付出沉重的举证成本才能证明自身的合同履行情况,而其证明的收益却十分有限。在这种情况下,容易出现事后敲诈行为。因此,解决问题的核心在于降低当事人的证明成本和维权成本。参见张维迎:“法律制度的信誉基础”,载《经济研究》2002年第1期,第3~13,92~93页。

针对网约车模式,由于乘客只能选择网约车平台、车型和价位,无法选择网约车司机,乘客无法事先获取网约车司机的信用信息,作出相应的风险定价,只能针对整个平台上的交易风险做出一般性定价,容易诱发逆向选择风险。为了避免逆向选择风险,需要由网约车平台作为信用承担者,代替网约车司机成为交易的一方,激励网约车平台在事前做好网约车司机的资信审查和车辆状况检查,在事中事后对网约车司机的服务行为进行监控和奖惩,从而使得乘客可以借由对网约车平台的信任建立起对网约车司机的信任。在这一过程中,网约车平台与网约车司机之间的关系类似于企业与员工的关系,对于该网约车模式适用的是一体化规制。因此,本文认为网约车平台至少需要对网约车司机的行为承担连带补充责任,[注]连带责任的实施有利于网约车平台更好地监督网约车司机,以免被网约车司机的违规行为所拖累。参见张维迎、邓峰:“信息、激励与连带责任——对中国古代连坐、保甲制度的法和经济学”,载《中国社会科学》2003年第3期,第99~112,207页。甚至将网约车司机视为网约车平台的职工,要求网约车平台对网约车司机的行为承担雇主的替代责任。[注]《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》将网约车平台定性为新型出租车公司,要求网约车平台承担承运人责任,属于网约车平台与网约车司机一体化处理的办法。另参见丁晓东:“平台革命、零工经济与劳动法的新思维”,载《环球法律评论》2018年第4期,第87~98页。王琦等:“平台企业劳动用工性质研究: 基于P 网约车平台的案例”,载《中国人力资源开发》2018年第8期,第96~104页。Mark Anderson, Max Huffman: The Sharing Economy Meets the Sherman Act: Is Uber a Firm, a Cartel, or Something in Between, Columbia Business Law Review, 2017, pp.859-993.同时,从劳动法的角度进行考虑,应当根据网约车司机的服务时限,对网约车平台施加劳动法义务。[注]参见蒋大兴、王首杰:“共享经济的法律规制”,载《中国社会科学》2017年第9期,第141~162,208页。在一体化处理之下,政府也要对电商平台展开信息规制与信用风险规制。其中,信息规制具体包括电商平台主体身份信息登记核验和商品或服务信息的披露与真实性保证;信用风险规制主要包括电商平台主体运营资质和主体信用风险规制,如取得网约车服务经营许可证、电商平台最低资本金与风险准备金规制。

(三) 规制应用:外卖平台内部治理

前文从电商平台在电子商务交易中的交易角色角度研究了电商平台内部治理中规制重点以及各交易主体之间的权义分配。对于品牌网店模式,治理的核心在于信息规制,主要包括主体身份信息和商品信息真实性规制。对于淘宝网模式,治理的核心除了信息规制外,还包括信用风险规制,具体包括搜索排名机制和信用评价机制的有效性建设以及担保交易中的客户备付金风险监管。对于网约车模式,治理的核心在于明确信用承担主体,将网约车平台视为经营者或者与网约车司机一同视为共同经营者,要求网约车平台对网约车司机的行为承担责任。

以上是电子商务中电商平台的典型交易角色,涵盖市场合约模式、有担保的合约交易模式和一体化合约交易模式。在针对其他电子商务市场的规制时,应当首先识别该市场中存在的模式,针对电商平台在具体情景中所承担的交易角色进行治理。

以美团外卖电商平台内部治理为例。在美团外卖中,一次交易的完成涉及到外卖平台、(品牌和小牌)商家、骑手和消费者四个主体,两种需求,三种电子商务模式。

其中在骑手-外卖平台-商家/消费者三者之间形成网约车模式,商家或消费者对骑手均无选择权,骑手的信用信息也无法凝聚并传递到商家或消费者中,商家或消费者对骑手的信任完全是建立在对外卖平台的信任之上,因此对于外卖平台和骑手应当适用一体化处理规则,有外卖平台作为信用承担者成为交易一方或与骑手共同成为交易的一方。对外卖平台展开信息规制、信用风险规制、劳动法规制等。

在品牌商家-外卖平台-消费者这三者之间。消费者对品牌商家有选择权,且品牌商家(如麦当劳等大型连锁餐饮店)本身存在良好的市场信誉,消费者可以以很低的成本获取品牌商家的信用信息,并建立对品牌商家的信任,市场信誉机制可以有效地发挥作用。因此,应当适用品牌网店模式,把治理的重心放在信息规制上,监控品牌商家的主体身份信息披露与商品信息披露真实性。

在小牌商家-外卖平台-消费者三者之间。尽管小牌商家可以凝聚信用信息,消费者对小牌商家也有自由选择权,但消费者无法以低成本获取小牌商家的信用信息,市场信誉机制无法发挥作用。因此,不能适应品牌网店模式。同时,由于电商平台构建交易双方信任关系的成本未超过交易总收益,可以适用淘宝网模式,把治理的重心放在信息规制和信用风险规制上。电商平台在开展主体身份信息和商品信息披露工作之外,还要进行搜索排名机制和信用评价机制的有效性建设,监控采取担保交易模式中的客户备付金风险。对于涉及行政许可、安全保障、环境保护等重大风险事项应当进行严监管,加强电商平台民事和行政义务。

结 论

需求、信息与信任是一项交易发生所必需具备的三个要素。电子商务作为交易组织方式的一种,其成功也离不开对需求、信息与信任的构建。本文以品牌网店、淘宝网和网约车这三种典型电子商务实践为范本,研究电子商务交易中三种不同的信息与信任供给模式,挖掘电商平台在三种不同交易情景中所充当的交易角色——信息传递者、信任构建者和信用承担者。在此基础上,结合电子商务交易模式的复杂化,本文总结出电商平台交易角色的识别方法,将识别过程提炼为“三大步+三小步”,以便理论界与实务界在面对复杂的电子商务交易模式中,能够精准识别电商平台所充当的交易角色。同时,本文借鉴传统的治理模式,对其进行改造,提出应当根据电商平台在具体情境中的交易角色,有针对性地展开信息、信用风险与一体化规制。最后,本文以外卖平台这一混合型电子商务模式为例,运用本文所提出的识别方法与规制重点展开分析,以便理论界与实务界更好地应用本文提出的差异化规制理论。

然而,从《电子商务法》以及其他相关法律的角度来看,目前对于电商平台内部的治理属于各电商平台适用统一治理规则的模式,未能以电商平台的情景化交易角色作为治理的其他,进行差异化治理。尽管各个核心治理点均有涉及,但要求在电子商务交易中处于较为消极角色的电商平台(如信息传递者)承担更多的治理义务(如信任构建者义务),无疑会增加电商平台的负担。甚至在一些情况下,此种统一治理方式会使某些电子商务模式应合规成本过高无法正常进行,甚至转为地下,从而不利于电子商务的持续健康发展。而对于处于较为积极角色的电商平台(如信用承担者)则只要求其承担较少的治理义务(如信任构建者义务),无疑会使部分电子商务参与者的利益(如骑手、消费者等)得不到保护。因此,本文提议,未来电商平台的内部治理,应当从经济实质和交易成本的角度出发,对电商平台的交易角色进行识别,并根据电商平台的情景化交易角色,展开差异化治理。